- •Глава 2. Роль и место прогнозирования в принятии решений

- •2.1. Основные понятия, используемые в управлении

- •2.2. Типология прогнозов

- •2.3. Система социально-экономического прогнозирования

- •2.4. Классификация методов прогнозирования

- •2.6. Применение экспертных методов при выборе оптимального решения

- •2.7. Применение метода « Дельфи» при исследовании направлений

- •Глава 3. Принцип оптимальности в планировании и управлении

- •3.1. Постановка задачи

- •3.2. Классификация задач оптимального программирования

- •3.3. Задачи линейного программирования

- •3.4. Решения задачи линейного программирования графическим методом

- •3.5. Решение задач поиска оптимального решения методом линейного программирования в пакете Excel

- •3.6. Задачи поиска оптимального решения методом динамического программирования

- •Глава 4. Анализ динамических рядов

- •4.1. Предварительный анализ временного ряда

- •4.2. Определение наличия тренда

- •4.3. Сглаживание временного ряда

- •4.4. Десезонализация данных при расчете тренда

- •4.5. Трендовые модели на основе кривых роста

- •4.6. Оценка адекватности и точности трендовых моделей

- •4.7. Прогнозирование экономической динамики

- •4.8. Построение моделей методом временного ряда

2.4. Классификация методов прогнозирования

В настоящее время насчитывается свыше 150 различных методов прогнозирования. Однако на практике чаще всего используются 15–20 методов.

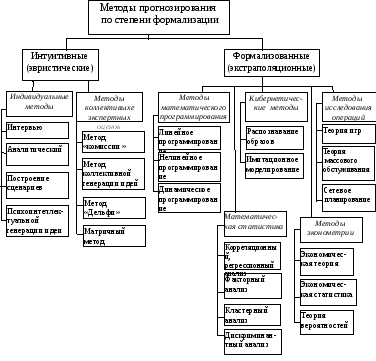

Рассмотрим классификацию методов прогнозирования (рис.2.2). Первым признаком деления методов прогнозирования является степень формализации. Вторым классификационным признаком можно назвать общий принцип действия методов прогнозирования, третьим – информации для прогноза.

По степени формализации методы прогнозирования можно разделить на интуитивные (неформализованные) и формализованные.

Интуитивные методы прогнозирования привлекаются в тех случаях, когда невозможно учесть влияние многих факторов из-за значительной сложности объекта прогнозирования [14–15]. В этом случае используют оценки экспертов. При этом различают индивидуальные и коллективные экспертные оценки.

В состав индивидуальных экспертных оценок входят:

метод «интервью», при котором осуществляется непосредственный контакт эксперта со специалистом по схеме «вопрос-ответ»;

аналитический метод, при котором осуществляется логический анализ какой-либо прогнозной ситуации, составляются аналитические докладные записки;

метод построения сценария, основанный на определении логики процесса или явления во времени при различных условиях.

Методы коллективных экспертных оценок включают метод «комиссии», метод коллективной генерации идей («мозговая атака»), метод «Дельфи», матричный метод. Эта группа методов основана на том, что при коллективном мышлении выше точность и объективность.

Достоинства интуитивных методов: способность к абстракции и обобщению, способность принимать решения при большой неопределенности. Недостатки – склонность к потере информации, склонность к рассеиванию мышления.

Методы экстраполяции (формализаванные) основаны на теориях математической статистики, математического программирования, эконометрических методах (применение экономических моделей с количественным определением их параметров на основании статистического анализа данных, полученных в настоящем и прошлом) и др.

Особое место занимают комбинированные методы прогнозирования, представляющие собой совокупность нескольких методов. Например, коллективные экспертные оценки, которые являются исходными для имитационного моделирования; опрос экспертов и статистические методы обработки результатов опроса.

Рис.2.2. Классификация методов прогнозирования

2.5. Методы экспертной оценки

В методах экспертной оценки сочетаются процесс интеллектуальной деятельности человека-эксперта с формализованными количественными и качественными способами обработки результатов этой деятельности. Такое сочетание обеспечивает точность прогнозных оценок.

Проблемы, решаемые этими методами, делят на два класса:

проблемы, в отношении которых имеется необходимый информационный ресурс в виде знаний, накопленных в ходе практической деятельности;

проблемы, для которых существующий информационный ресурс очень мал.

Применение методов экспертной оценки для задач первого класса сводится к повышению объективности и точности прогнозных оценок путем обобщения мнения группы экспертов. Так как каждый из экспертов является хранителем большого объема достоверной информации, то полученная усредненная оценка, извлеченная в результате обобщения мнения экспертов, будет приближаться к истинному значению.

Второй класс проблем не позволяет применить метод усреднения. К нему более применимы методы «мозгового штурма» и психоинтеллектуальной генерации идей.

Способы получения экспертных оценок подразделяются:

на суждения (эксперты в произвольной форме высказывают суждения);

интервьюирование (эксперты в диалоговом режиме отвечает на серию вопросов);

анкетирование (каждый эксперт отвечает на вопросы, содержащиеся в предварительно составленной анкете).

Необходимо получить такую выборку оценок, на которой статистически устойчиво отражалось бы общее мнение по исследуемой проблеме.

Возникает вопрос

об учете компетентности каждого эксперта.

В большинстве методов для учета

компетентности каждому эксперту вводят

весовой коэффициент

![]() .

.

Значение этого коэффициента может быть указано самим экспертом или коллегами по экспертизе. В последнем случае каждому эксперту присваивается весовой коэффициент kj, полученный путем усредняется оценок, проставленных остальными экспертами:

|

|

(2.1) |

Могут быть использованы оба подхода, тогда наряду с оценками экспертов учитывается и самооценка:

|

|

(2.2) |

Одна из важных проблем экспертной оценки – правильный подбор группы экспертов. Необходимо учитывать не только компетентность экспертов по рассматриваемой проблеме, а также другие характеристики:

креативность – способность решать творческие задачи без существующего какого-либо формализованного подхода для определения количественной оценки этого свойства;

конформизм – подверженность влиянию мнений более авторитетных экспертов (эксперты должны быть способны отстаивать собственное мнение);

конструктивность (эксперты должны принимать решения, обладающие практической ценностью);

коллективизм – определяется этикой поведения человека в коллективе.

Организация экспертной оценки осуществляется следующим образом. Ставится проблема, обосновывается перечень и содержание задач, для решения которых целесообразно использовать экспертные оценки. Выбираются формы экспертных оценок (свободное изложение, анкетирование) и подготавливаются реквизиты для проведения опросов. Затем следует осуществить организацию самой экспертизы, а также контроль и обработку экспертных оценок.