книги из ГПНТБ / Проничева М.В. Палеогеоморфология в нефтяной геологии. Методы и опыт применения

.pdfстую равнину (до 10 м). Об этом свидетельствует литологический состав фосфоритовых желваков. Как указывалось, в долинах возможно присутствие аллювиальных отложений, которые представлены преимущественно мелкозернистыми песками и лишь на отдельных участках глинами или крупнозернистыми песками. Так, широкая средняя часть долины Кожасай, соответ ствующая мульде, заполнена глиной.

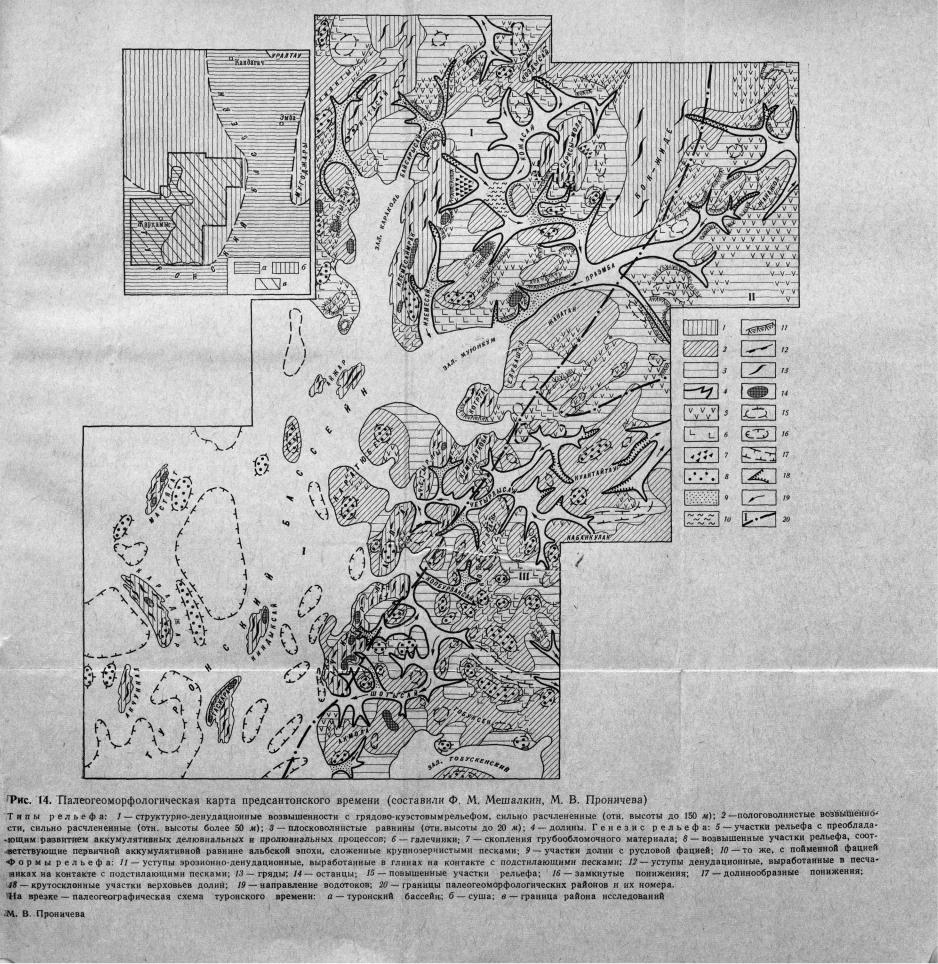

Внимательный анализ материала дает возможность показать отдельные формы рельефа: промоины, уступы, холмы, замкну тые понижения, гряды, останцы. Основными признаками для их выделения служили литологический состав и условия залегания «льбских отложений, локальные колебания мощностей сантон ских отложений, приуроченность форм рельефа к определенным его типам. Учитывались также климатические условия, при кото рых образовались формы рельефа, и основной ход экзогенных процессов. Например, останцы выделены там, где на альбских или более древних отложениях залегают породы не сантона, а кампана. Уступы намечены на тех положительных формах рельефа, где глины или песчаники контактируют с нижележа щими песками. Глины и песчаники в пределах плосковолнистой равнины залегают на денудационных возвышенностях, приуро ченных к водораздельным участкам. Песчаники на структурноденудационных возвышенностях образуют гряды. Скопления крупнозернистого песка на пологоволнистых возвышенностях приурочены в основном к высоким вершинным поверхностям, являющимся, как указывалось, остатками аккумулятивной альбской равнины. Не исключено, что они были переработаны интенсивным воздействием волнений в период сантонской трансгрессии. Часто пески имеют бурый оттенок, что, по-види мому, является отражением климатических особенностей в пе риод расчленения альбской равнины (усиление аридности климата).

Понижения палеорельефа выделены на основании приурочен ности к ним мелкозернистых песков желтовато-зеленого цвета. Такой цвет имеют пески альба на контакте с зелеными глинами туронского морского бассейна, который ингрессировал по эро зионным понижениям. Морской бассейн характеризуется соче танием островов, банок, отмелей и узких заливов, врезающихся далеко в сушу. Границы туронского моря проведены на основа нии распределения туронских отложений и желто-зеленых пес ков альба. На берегах туронского бассейна в основном протека ли аккумулятивные процессы,- но в ряде участков, приуроченных к структурно-денудационным возвышенностям, преобладала аб разия. Острова и банки представляют собой незатопленные или затопленные структурно-денудационные и полого-волнистые воз вышенности. С туронской ингрессией, по-видимому, связано ослабление денудации и усиление аккумулятивных процессов в пределах исследуемой территории.

Палеогеоморфологическое районирование. При рассмотрении типов и форм рельефа можно выделить три основных района и установить их связь с тектоническими особенностями.

Западный район (I) характеризуется развитием обширных солянокупольных структур. Здесь на суше и в море преоблада ют структурно-денудационные возвышенности с грядово-куэсто- вым рельефом. Все возвышенности и частично долины имеют характерную северо-восточную ориентировку. Долина Палеоэмбы начинается в районе возвышенности Жанажол и впадает в "залив Муюнкум. Она прямолинейная, в верховьях ее борта кру тые и сложены глинами. В средней части долина имеет ширину 4 км, а к устью сужена до 1—2 км и выполнена крупнозернисты ми песками. Долина Палеоэмбы и ее подводное продолжение со впадают с современным положением Эмбы.

Северо-восточный район (II) характеризуется интенсивной денудацией, вскрывшей глины среднего альба, плоским релье фом, узкими и крутыми верховьями долин, преобладанием в них эрозии, отсутствием структурно-денудационных возвышенностей с грядово-куэстовым рельефом, что свидетельствует о слабом влиянии солянокупольной тектоники на формирование рельефа. В целом район является областью сноса разрушаемого мате риала.

Юго-восточный район (III) отличается от предыдущих широ ким развитием пологовозвышенного рельефа, распространением крупнозернистого песчаного материала на его поверхности и ши ротной ориентировкой речных долин.

Чем обусловлены особенности в строении рельефа в каждом из описанных геоморфологических районов? Для этого необхо димо сравнить современный рельеф и тектонические особенно сти территории, а также учесть наличие структурных элементов реконструируемой и предшествующих эпох.

I район приурочен к зоне развития типичных солянокуполь ных структур, которые имеют прямое выражение в рельефе. Все понижения также связаны со структурными зонами. Плосковол нистые равнины приурочены к межкупольным зонам или к со временным грабенам. Ярким примером заложения долины в гра бене может служить долина Иттасай. Обширный залив туронского моря Караколь расположен в межкупольной зоне, так же как и долина Кожасай. Четкая северо-восточная ориентировка рельефа связана с направлением основных тектонических линий.

I I район является областью регионального поднятия и харак теризуется значительным денудационным срезом толщи альбских отложений. Общее поднятие всей этой области в сеноманконьякское время подчеркивает песчаный состав перекрываю щих рельеф отложений сантона.

I I I район приурочен к предполагаемому по геолого-геофизи ческим и геоморфологическим данным Жаркамысскому (Чиркалинскому) поднятию (Бакиров и др., 1971). Принимая во

внимание широкое развитие полого-возвышенного рельефа и рез кое сокращение по площади его равнинных участков, можно предположить, что Жаркамысское поднятие было отчетливо вы ражено в сеноман-коньякское время. Об этом свидетельствует также наличие на возвышенностях крупного песчаного материала и более песчанистый состав глин сантона, перекрывающих рель еф, что можно связать с абразией сантонским морем возвышен ных участков. Возможное интенсивное развитие эоловых процес сов также служит признаком поднятия территории.

История развития рельефа. Юго-восточная часть Прикаспий ской впадины в течение почти всей нижнемеловой эпохи явля лась областью опускания и накопления морских и континенталь ных осадков. Основными положительными структурами были Южный Урал, Мугоджары и герцинское сооружение на юго-вос токе (Вахрамеев, 1952; Яншин, 1953). Наиболее сложной исто рией характеризуется альбский век. Начиная со среднего альба береговая линия моря отступает на запад. На исследуемой пло щади обнажилась пологая, очень ровная поверхность прибреж ной низменной равнины, на которой было много озер, стариц, протоков, о чем свидетельствует переслаивание песков и линзовидных глин, наличие растительных остатков и прослоев угля. Казалось бы, в среднем альбе уже должен развиваться рельеф. Однако этого, не произошло. Поверхность сразу же стала захороняться сносившимся с поднимающихся Мугоджар и Южного Урала грубым материалом. Она оказалась запечатанной без континентального размыва. В конце среднего альба была крат ковременная и последняя за нижнемеловое время трансгрессия, вызвавшая подпруживание рек, стекавших с Мугоджар, и пре вратившая их в цепь озер. Разрез среднего альба кончается озерными глинами.

В верхнеальбское время в связи с тектоническим подъемом морской бассейн отступил в сторону Южной Эмбы. Территория вступила в континентальный этап развития, началось формиро вание рельефа. Активность Урала способствовала и активизации движения соляных масс. Результатом вертикального внедрения соли явилась деформация поверхности и образование на ней возвышенностей, высота которых была пропорциональна актив ности внедрения соли. Горизонтальный отток соли приводил к сокращению ее мощностей в межкупольных участках, что спо собствовало прогибанию дневной поверхности и образованию на ней отрицательных форм. Таким образом, на общерегиональ ные тектонические движения накладывались локальные, что не могло не сказаться на формировании и развитии рельефа. Воз вышенности и понижения препятствовали равномерному распре делению осадков на площади. Поэтому песчаный материал стал скапливаться в более пониженных местах, компенсируя локаль ные прогибания. К концу нижнего мела прогнутые участки в большинстве своем были заполнены грубым песчаным материа-

лом и снивелированы. Но в местах, где положительные движе ния превосходили скорость осадконакопления, образовались воз вышенности, как правило сложенные породами древнее альба. Интенсивность вертикального внедрения соляных масс значи тельно превосходила общерегиональное поднятие, что привело к образованию рельефа со значительной амплитудой в зоне ак тивных соляных структур. Общее представление о характере верхнеальбского первичпотектонического рельефа дают мощно сти альба, которые, как показал анализ, сильно сокращены в полосе Коздысай — Илемесаймрак—Киндыксай (см. рис. 14), что служит указанием на существование здесь в альбское время валообразного поднятия, имевшего прямое выражение в рель ефе. На значительной части территории рельеф был пологоволнистый. Таким образом, в верхнем альбе на нашей территории су ществовала первичнотектоническая, в основном аккумулятивная аллювиально-дельтовая песчаная равнина. Климат верхнеальб ского времени был теплым и влажным, о чем свидетельствуют многочисленные отпечатки широколиственной древесной расти тельности на песчаниках альба в пределах территории исследо вания. Альбская эпоха характеризуется климатическим оптиму мом с температурами 20—25° (Вахрамеев, 1952; Проблема па леоклиматологии, 1968).

Сеноманские отложения отсутствуют на территории исследо вания. Следовательно, в сеноманский век район был сушей. Об

этом же |

свидетельствует региональный наклон |

поверхности |

(1 ж на |

3 км), характерный для континентальных |

перерывов. |

В сеномане усилились денудационные процессы и началось рас членение альбской первичнотектонической аккумулятивной рав нины. Они привели к значительному расчленению возвышенно стей, приуроченных к солянокупольным структурам, образовав в пределах их отдельные гряды, межгрядовые понижения, остан цы. Эти возвышенности с грядово-куэстовым рельефом в сено мане резко выделялись среди денудационной равнины. Сама альбская аккумулятивная равнина была также расчленена на отдельные возвышенности. Наиболее сильному денудационному срезу подверглась северо-восточная часть территории, более

высокая по своему |

гипсометрическому |

положению. |

Отсутствие |

|

в этой части |

активных солянокупольных структур |

привело к |

||

образованию |

здесь |

слаборасчлененного |

плоского рельефа. |

|

Туронский век отмечен трансгрессией, которая наступала на территорию с развитым рельефом. Эрозионно-денудационная деятельность стихает, и море ингрессивно заходит в понижения суши. К этому времени приурочено возникновение прогиба вдоль Уральской системы, по которому также ингрессировал туронский бассейн (Кандагачский залив). В результате район исследова ний оказывается полуостровом, протягивающимся от Соль-Илец- ка в южном направлении. Полуостров был отделен от источни ков сноса Кандагачским заливом (Колтыпин, 1957). Привнос

обломочного материала прекратился, началась своеобразная эпоха континентального развития рельефа, когда делювиальнопролювиальные осадки отлагались на месте под воздействием экзогенных процессов. Карбонатный состав отложений туронского бассейна указывает на смену климатических условий. Температуры возрастают. Климат становится более сухим, арид ным. Изменение климатических условий, вероятно, .привело к гибели влаголюбивой растительности, характерной для альбского времени. Западное побережье полуостровной суши изрезано многочисленными заливами, а восточная часть находилась гипсо метрически выше и, видимо, была слабее расчленена.

Таким образом, единая область суши, простиравшаяся в верхнеальбское время от Южного Урала и Мугоджар на запад до Южной Эмбы, в сеноман-коньякский век в результате диф ференциации тектонических движений в ее пределах (поднятие Эмбо-Илецкого вала и опускание Кандагачского прогиба) пере стала существовать, образовался Эмбо-Илецкий вал.

Рельеф на турон-коньякское время представлен разновоз растными и различными по генезису поверхностями. Используя данные о развитии рельефа с верхнеальбского времени до нача ла сантона, можно представить основные его уровни. Это релик товый верхний уровень первичнотектонического рельефа верх неальбского времени и полого-холмистая равнина турон-коньяк- ского возраста. Последняя отделена от верхнего уровня уступом, выработанным в сеноманское время. Основываясь на этом, мож но построить палеогеоморфологическую карту, используя воз растной принцип как один из возможных методов. На карте цветом могут быть показаны возраст рельефа, штриховкой — ге незис, а формы рельефа — общепринятыми знаками.

Продолжающееся опускание территории привело к сантонской трансгрессии, которая захоронила рельеф суши на полуост рове. Но отдельные наиболее возвышенные участки в виде ост ровов возвышались над уровнем сантонского моря и подверглись абразии. Последующая кампанская трансгрессия полностью за хоронила еще кое-где выступавшие над сантонским морем ост рова. Мощности кампана изменяются незначительно, что гово рит об относительном тектоническом покое. Маастрихтское море также продолжило без перерыва кампанскую трансгрессию. По-видимому, и в маастрихтский век на нашей территории не было значительных тектонических подвижек. Мощности на участ ках сплошного развития Маастрихта колеблются в пределах 100—ПО м. Начавшийся в конце верхнего мела подъем Урала и Мугоджар привел к отступанию моря, и в датский век морские осадки не отлагались, а территория была чрезвычайно ровной поверхностью осушенного морского дна.

Затем подъем сменяется опусканием и по очень пологой по верхности верхнемеловых пород наступает палеогеновая транс грессия. Не встречая на своем пути препятствий, она доходит

до Урала и Мугоджар. По-видимому, в конце нижнего палео гена (палеоцен) произошли движения соли, которые значитель но деформировали ровную палеоценовую поверхность, на кото рой стали отлагаться осадки эоцена, изменявшиеся в мощности. Они фиксировали тектонические движения.

Следующий перерыв в морском осадконакоплении произошел

волигоцене. Территория вступила на путь континентального развития, которое продолжается в настоящее время. Опускание, приведшее к трансгрессии в неогене, было незначительным. Осадки неогена встречены только на крайних западных участках

вприбрежной фации. Последовавший затем тектонический подъ ем территории активизировал эрозионные процессы и образова ние сложного расчлененного рельефа.

Рис. 15. Современно? положение предсантонской поверхности

/ — изогипсы поверхности; |

2 — тектонические нарушения; 3—палеогеоморфологические |

ло |

|

вушки. Н а |

врезке — положение предсантонской поверхности на примере поднятия |

Новое: |

|

а — к концу |

захоронения; |

б — современное положение |

|

На основе данных об истории развития территории начиная с нижнего мела можно выделить три этапа активного проявле ния соляного тектогенеза: в альб-сеноманское время, в период между концом верхнего мела и олигоценом, в неогене.

Гипсометрия современного положения предсантонской по верхности. Захороненная поверхность предсантонского рельефа в последующем изменяла свое гипсометрическое положение под влиянием общерегиональных тектонических движений и локаль ных подвижек соли. Поэтому гипсометрическая карта современ ного положения предсантонской поверхности отражает суммар ные тектонические движения, происшедшие с начала верхнего мела до современного этапа, и по своей сути аналогична струк турной карте размытой поверхности (рис. 15).

На примере поднятия Новое, расположенного в восточной части района исследования, можно видеть те изменения, кото рые произошли в его гипсометрическом положении от предсан

тонского |

континентального этапа |

до современного |

периода |

(рис. 15, |

врезка). В предсантонской |

рельефе поднятие |

Новое |

не было выражено. Это видно из того, что мощности сантона в районе поднятия изменяются на расстоянии 8 км всего на 5 м. По данным бурения в настоящее время кровля альба на под нятии Новое вскрыта в пределах глубин от 150 м на крыльях до 235 м в сводовой части, т. е. предсантонская поверхность дефор мирована и образует купол с амплитудой более 80 м. В других случаях деформации более значительны и достигают 500 м (например, купол Караджар и сопряженная с ним мульда).

На этом основании сделан вывод, что в районах солянокупольной тектоники восстановление захороненного палеорельефа прямыми методами изучения современного положения поверх ностей несогласия невозможно. Но построение карты современ ного положения погребенной поверхности необходимо по сле дующим причинам: отдельные захороненные формы палеорель ефа могут оказаться ловушками нефти и поэтому очень важно иметь представление об их структурном положении в настоящее время; соляные структуры развиваются унаследованно и их влияние на образование первичнотектонического рельефа в древ ние континентальные эпохи несомненно.

Палеотектонический анализ. Для суждения о развитии текто нических форм и роли в этом континентальных и морских эпох составлены палеотектонические графики и изучены мощности альбских отложений (рис. 16).

Как видно из палеопрофилей, рост куполов происходит в эпо хи континентальных перерывов, связанных с поднятием террито рии. Анализ мощностей показывает, что наиболее интенсивные движения произошли по линии Илемесаймрак — Курсай — Жар - камыс, вызвав образование крупного вала. На палеопрофилях виден характер роста отдельных поднятий. Так, локальные струк туры Киндыксай, Безымянное и Кумызтюбе, а также рассмотрен-

P-?<o-j;

Г о т е р и в с к и й в е к Б а р р е м с к и й в е й

С а н т о н с н и й в е к

А п т с к и й в е к

Н и ж н е а л ь б с к о е в р е м я

Рис. 16. Палеоморфоструктурная схема предсантовского времени (составили М. В. Проничева, П. И. Жернаков)

А л ь б с к и й |

в е к |

Т у р о н с к и й |

в е к |

С а н т о н с к и й |

в е к |

/ — изопахиты альбских |

отложений; |

2—район |

|

интенсивных поднятий и опусканий (ампли |

|||||||||||||||

туда |

д о 300 м); |

3— |

то |

ж е |

слабых проявлений |

вертикальных |

движений |

(амплитуда |

свыше |

||||||||||

50 м); |

4 — относительно |

стабильные |

зоны |

(амплитуда д о 50 |

м); 5 |

— границы |

структурных |

||||||||||||

зон; 6 — положительные |

морфоструктуры |

с |

прямым |

отражением |

в |

рельефе и |

преимуще |

||||||||||||

ственным |

развитием |

останцово-куэстового, |

сильно |

расчлененного |

|

рельефа; |

7 — п о л о ж и |

||||||||||||

тельные морфоструктуры с прямым |

отражением в рельефе и преимущественным |

развитием |

|||||||||||||||||

грядово-останцового |

слабо |

расчлененного |

рельефа; |

8 — отрицательные |

морфоструктуры |

||||||||||||||

с прямым |

отражением |

в рельефе; 9 — пассивные |

морфоструктуры; |

|

10 — современное |

поло |

|||||||||||||

жение |

структур; |

/ / — нефтеносные |

структуры; |

12 — предполагаемая |

флексура; |

|

13 — линия |

||||||||||||

профиля. |

Н а |

палеотектонических |

профилях |

отложения: |

14 — сантона; |

15 — турона; |

|||||||||||||

16—альба |

нерасчлененные; |

17— среднего |

и |

верхнего |

альба; |

18— нижнего альба; |

19— апта; |

||||||||||||

20 — баррема; 21 — готерива |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

ное выше поднятие Новое отсутствовали в альбское время и про явились позднее. Получены данные о том, что и крупное подсолевое Жаркамысское поднятие не проявилось в альбское вре мя как положительная структура, о чем свидетельствуют мощ ности нижнемеловых отложений, не изменяющиеся на этой пло щади. Его развитие возобновилось лишь в предсантонское время, в результате чего туронский бассейн уже оконтурил эту структу ру с трех сторон, мощности сантона сокращены и кампанская трансгрессия не перекрывала ее. В сводовой части поднятия на верхнеальбских отложениях залегает непосредственно Мааст рихт. Палеотектонические профили свидетельствуют и о суще ствовании отдельных форм палеорельефа.

Палеоморфоструктурный анализ. На палеогеоморфологической карте отсутствуют данные о структурно-геоморфологиче ских (палеоморфоструктурных) особенностях территории, о свя зи форм рельефа со структурно-геологическими условиями по верхности изучаемого перерыва. Эти данные весьма важны для целей нефтяной геологии при палеоструктурном анализе. Мы подошли к решению этого вопроса путем сравнения палеогеомор фологических и известных палеотектонических данных. Палео геоморфологическая карта и карта мощности слагающих рельеф альбских отложений послужили основой для построения палеоморфоструктурной схемы (см. рис. 16). На схеме отражены крупные структурные зоны, характеризующиеся различной ин тенсивностью движений, и локальные палеоморфоструктуры.

Западная зона выделяется высокоамплитудными движениями и прямой связью структуры с рельефом как на суше, так и в туронском бассейне. Центральная зона, в пределах которой разви ты ориентированные поднятия, имеет более спокойную тектони ческую обстановку. Выраженность структур в рельефе прямая, но менее значительная в сравнении с первой зоной.

Останцовые формы очень редки, а развитие эрозионных форм определялось структурным фактором. Некоторые структуры (Кожасай) в палеорельефе не выражены. В восточной зоне соляной тектогенез почти не проявлялся и рельеф слабо расчленен. Эро зионные процессы менее зависят от положения структур. Не на шли отражения в рельефе поднятия Кумызтюбе, Синельниковское, Безымянное. Поднятиям Шотыколь, Локтыбай, Тускум со ответствуют слабо выраженные возвышенности.

Следует отметить, что известные нефтяные месторождения Акжар, Каратюбе и, вероятно, Кенкияк располагаются по обеим сторонам вала Илемесаймрак — Жаркамыс и отличаются мень шими амплитудами движений, являясь в целом слабоактивными или неактивными палеоморфоструктурами.

Выявление палеогеоморфологических ловушек было проведе но в порядке первого опыта. Для наличия палеогеоморфологической ловушки углеводородов необходимы прежде всего соответ ствующие формы палеорельефа, например останцы, долины, ку-