книги из ГПНТБ / Свайные работы [учебное пособие]

..pdfрукция ростверка позволяет легко монтировать на них стены, ко лонны и перекрытия здания.

Устройство ростверков в бескаркасных зданиях показано на рис. 1.17. Монолитный ростверк возможен в двух вариантах: бетон ном и армокйрпичном. На рисунке видны места заделки свай в ростверк.

|

|

|

|

На рис. 1.18 изображено устрой |

|||||

Ш+700 |

W+700 |

ство монолитного ростверка на сва |

|||||||

|

|

|

|

ях, работающих на сжатие и выдер |

|||||

|

|

|

|

гивание. Анкерные болты заделаны |

|||||

|

|

|

|

в полости пустотелой сваи, после че |

|||||

|

|

|

|

го замоноличен |

ростверк. |

сборных |

|||

|

|

|

|

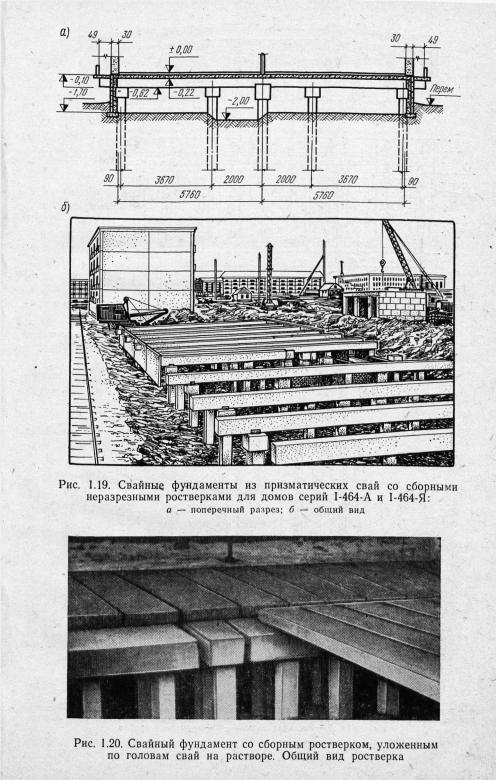

Типичное |

устройство |

||||

|

|

|

|

ростверков для жилых домов серий |

|||||

|

|

|

|

1-464-А и 1-464-Я |

представлено |

на |

|||

|

|

|

|

рис. 1.19. На сваи после их забивки |

|||||

|

|

|

|

и срезки под уровень надеты специ |

|||||

|

|

|

|

альные сборные оголовники, по ко |

|||||

|

|

|

|

торым на растворе уложены балки |

|||||

|

|

|

|

ростверка. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

В тех случаях, когда отсутству |

|||||

|

|

|

|

ют горизонтальные нагрузки, сбор |

|||||

|

|

|

|

ный ростверк может быть еще менее |

|||||

|

|

|

|

жестко связан со сваями. При этом |

|||||

|

|

|

|

сваи срезают |

под уровень |

и на |

их |

||

|

|

|

|

головы укладывают по раствору бал |

|||||

|

|

|

|

ки ростверка (рис. 1.20). |

|

на |

|||

|

|

|

|

Под здания |

с небольшими |

||||

|

|

|

|

грузками или в случае применения |

|||||

Рис. |

1.18. |

Свайный |

фундамент |

свай-оболочек |

|

с |

большой |

несущей |

|

способностью целесообразно устрой |

|||||||||

под |

вертикальный |

аппарат: |

ство свай-колонн. |

Свая и установ |

|||||

1 — сваи; 2 — шлаковая подсыпка; |

|||||||||

3 — арматурный каркас; 4 — анкер |

ленная соосно с ней колонна состав- . |

||||||||

ные болты; 5—монолитный ростверк |

ляют единую безростверковую кон |

||||||||

Колонны |

|

|

струкцию (рис. 1.21). |

|

|

||||

сопрягают со сваями различными |

конструктивными |

||||||||

приемами. Более целесообразно использовать трубчатые сваи, в го лове которых устраивают специальный стакан для колонны (рис. 1.22 и 1.23). -

Для изготовления трубчатых свай со стаканом применяют бетон марки 300 и продольную арматуру Ст. 5 по ГОСТ 5781—58 и спи ральную из Ст. 3 по ГОСТ 2590—57.

Расход арматуры на 1 м3 бетона составляет 54,8 кг, в том числе продольной 44,6 кг, поперечной 10,2 кг. В случае установки сваи не посредственно под колонной поперечную арматуру оголовка ставят по дополнительному расчету.

Пустотелые сваи, иногда применяемые в жилищном строительст ве (рис. 1.24), более удобны для устройства различных сборных ого ловков. На рис. 1.25 показано устройство оголовка, позволяющее в

30

Рис. 1.21. Общий вид здания со сваями-колоннами

Рис. 1.23. Заделка колонны в трубчатую сваю со стаканом:

а — трубчатая свая со стаканом; б — деталь |

заделки колонны в трубчатую |

сваю; / — стено |

|

вая панель; 2 — колонна; 3 — гидроизоляция; |

4 — железобетонный |

стакан; |

5 — железобетон |

ная свая; 6 — песчаная засыпка; 7 — грунтовая |

пробка |

|

|

Рис. 1.26. Различные виды сопряжений колонн со сваями в безростверковых кон струкциях:

а, б и г — сваи квадратные: в и д — сваи трубчатые; 1 — свая; 2 — насадка; 3 — колонна; 4 — заделка бетоном; 5 — засыпка песком; 6 — грунтовая пробка; 7 — пробка из бетона

2—297

отдельных случаях обходиться без земляных работ по рытью котло вана.

На рис. 1.26 показаны варианты сопряжений колонн со сваями как пустотелыми, так и сплошными. В последнем случае сопряжение осуществляют с помощью железобетонных сборных муфт. Как это видно, такие сопряжения возможны при различных соотношениях между размерами сечения и колонны.

На практике применяется много других вариантов устройства ростверков, отличающихся от приведенных выше конструкций толь ко деталями.

ГЛАВА 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СВАЙ И СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

1.Несущая способность одиночных свай

исвайных фундаментов

Несущая способность одиночных свай зависит от прочности ма териала сваи и от прочности грунта основания. Поэтому расчет несущей способности одиночной сваи делают дважды: по прочности материала сваи и по прочности грунта основания. За расчетную не сущую способность одиночной сваи (или, как говорят, расчетное со противление) принимают меньшую из определенных расчетами несущих способностей по грунту и материалу сваи.

Несущую способность одиночных свай по материалу определяют расчетом по первому предельному состоянию, как указано выше при описании различных конструкций свай. Для железобетонных свай в высоких ростверках дополнительно проводится расчет на образо вание трещин.

Величина несущей способности одиночной сваи по грунту зави сит от механических свойств грунта и от метода устройства или по гружения сваи. В практике проектирования и устройства свайных фундаментов используют три метода определения несущей спо собности одиночной сваи:

теоретически-статический метод, основанный на применении таб лиц и формул СНиП П-Б. 5—67;

динамический метод, использующий результаты пробной забивки свай;

метод пробных статических нагрузок, основанный на данных, полученных при нагружении свай статическими нагрузками.

Несущая способность свайного фундамента из свай-стоек равна сумме несущих способностей отдельных свай. Однако при этом не обходимо, чтобы мощность практически несжимаемого слоя грунта, на который оперты сваи-стойки, была достаточной. В противном случае может произойти продавливание свайного фундамента в подстилающий слабый грунт.

Для иллюстрации этого положения рассмотрим такой пример. Допустим, что в практически несжимаемый слой оперта свая-стойка сечением 30x30 см , которая передает давление Р —50 Т (рис. 2.1.). На глубине 2 м ниже острия сваи в грунте возникает добавочное давление. Полагая угол распределения давления в грунте около 30°, получим, что это давление передается на площадь основания конуса радиусом г=1,5 м, а величина добавочного давления будет равна

50 000 |

|

Р = ----- ГкоГ = |

°>7 к Г ! CMi- |

■к • 150а |

|

2* |

35 |

Полученная величина настолько мала, что на такой глубине может быть без опасно передана на любой грунт.

Допустим теперь, что свайный фундамент состоит из большого количества свай-стоек, забитых по квадратной сетке, с взаимным расстоянием между осями

свай равным 1,0 |

л. В таком случае, не будет происходить рассеивания давлений |

и на глубине 2 м |

ниже свай будет действовать добавочное давление, равное |

|

р = 50000 : 1002 = 5,0 к Г / с м 2. |

Величина этого давления настолько велика, что если на данном уровне будет залегать уже слабый грунт, то вполне возможно продавливание свайного фунда мента и общая авария сооружения. Именно такая авария и произошла однажды при строительстве во Франции, на пойме р. Сены.

|

|

|

|

|

|

50г |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- V - |

|

О о „ о о 0 0 о о |

< |

-Т-- i УДо" |

||||||

О а 0 0 0 о |

О в |

о |

' ° о 0 о о „ о |

|||||

0 о оол О о |

о 0 |

|

?°С йJ ОOf |

|||||

о |

о с |

9 |

Г |

|

Т |

Т |

So |

|

о |

о |

о |

|

|

|

|

0 0 |

° ° л° с о |

|

|

|

|

ЛО\0„„а О О |

||||

О0а09 |

|

|

|

|||||

0 0 О во |

’ П л о т ны й |

|||||||

*0t00 |

г р а ви й °°° |

|||||||

0900t |

- - п‘ * - л л л |

ОJ 0 о о |

||||||

ОО/О°00° О0е 0О(о 0*0 |

||||||||

о Ов |

• |

• - Й |

о о - “ $ о V |

9 0 |

||||

|

|

|

|

|

|

|||

0во«в |

|

|

|

|

|

|||

00fI |

Х/р= 0О к Г / с м ^ ^ |

|||||||

' / / / |

’' У ' / ' d г 3,0'''"'Лbv'/, |

|||||||

/ / |

|

|

|

|

|

' |

иЛ / у |

|

/ / / / У С л а б ы й г р у н т У ' ,

|

50т |

\50т |

Iя* |50т 50т |

50т 50т |

|

|

1,0 |

1,0 |

W |

1,0 |

1,0 |

О о |

|

|

|

|

7^ |

о о |

|

О О О |

1У°‘ |

|

|

о о |

“ в ° ° |

° ° А ‘ |

|

|

|

о о |

1.1».» |

А о |

|

|

|

0°0. |

о оо0 |

|

|

||

|

|

\д в9J |

|

|

|

П л о т н ы й г р а в и й

f y tf f y 'f & lW W /c J №{,°&Х&°с °Ж '.‘с°Я /№

О 0 о &Х° 0 9 О -°Х я О 0Л(> °0вл 9 ,Х в 0 в о <fi(p 9 0 <y/o с о о

|

|

|

Р |

= Ш Г / с * г |

|

||

У ////'V |

|

|

/ / / / |

/' |

/ / / / / '’ |

, |

|

' / ' / / / ,/ ,///f |

'/ ' '/ /' |

/' |

/' // /' У/ //// ' s ^ / s s ' |

||||

|

У |

' |

' |

' |

/ |

S ' , / |

|

/ |

У / / / ' С л а б ы й г р у н т / / / / / ' |

у, |

' О / ' / / / / / / / / / / / / s V / / / / / / / / ' s |

Рис. 2.1. Схемы передачи давления через плотный гравий на слабый грунт:

а — передача давления от одиночной сваи; б — передача давления от большого количества свай, забитых частаком

Отсюда следует вывод, что глубина разведки должна быть та кой, чтобы можно было проверить давление в грунте на достаточно большой глубине ниже острия свай.

При устройстве свайных фундаментов из висячих свай несущая способность такого фундамента почти во всех случаях будет меньше суммы несущих способностей одиночных свай.

Уменьшение несущей способности свайного фундамента по срав нению с суммой несущих способностей отдельных висячих свай на зывают к у с т о в ы м э ф ф е к т о м , который зависит от особенности работы фундамента из висячих свай.

Рассмотрим висячую сваю, погруженную в грунт и нагруженную силой Р . Возьмем точку М на поверхности сваи. Через частицу грунта, прилегающую к точке М , передается на сваю некоторая часть силы трения А Т . По условию рав

новесия |

на эту частицу грунта будет передаваться некоторое давление от сваи |

А Р — А Т . |

Сумма вертикальных давлений 2АР создает вокруг сваи напряженную |

36

зону, ограниченную конической поверхностью. В любой горизонтальной плоскости ниже острия сваи давление на грунт неравномерно и выражается эпюрой давле ний, представленной на рис. 2.2.

По данным А. |

А. Луга, |

радиус круга, в котором |

возникают напряжения в |

грунте от нагрузки |

сваи, равен |

|

|

|

, |

R = V ( l d tg а) :2 , |

(2.1) |

где I — глубина погружения сваи; d — диаметр (сторона сечения) сваи; а — угол распределения напряжений в грунте, принимаемый в среднем около 30° к вер тикали.

Рис. 2.2. Напряженное состояние грунта под сваями в зависимости от рас стояния между ними

Если отдельные сваи, составляющие свайный фундамент, распо ложены достаточно далеко одна от другой, то эпюры давлений в грунте не пересекаются (см. рис. 2.2, а) и несущая способность каж дой сваи используется полностью. Если же сваи расставлены доста точно часто, то эпюры давлений на грунт будут пересекаться (рис. 2.2, б, в). Такое пересечение эпюр до известной степени условно, по тому что при частой расстановке свай силы трения вокруг каждой сваи возникнут неполностью.

Следовательно, при частом расположении сваи уменьшают свою несущую способность, и при проектировании свайных фундаментов с достаточно частым расположением свай необходимы дополнитель ные расчеты, учитывающие действие кустового эффекта.

Практически при расчете свайных фундаментов из висячих свай кустовой эффект не определяют, но ведут расчет свайного фунда мента в целом по второму предельному состоянию (по деформаци ям) грунта основания.

2. Определение несущей способности одиночных свай по формулам и таблицам СНиП Н-Б. 5— 67 *

Несущую способность свай определяют по |

следующим фор |

мулам: |

|

свай-стоек |

(2.2) |

Р = kmR"F; |

|

висячих свай |

|

P = km (/?"/•+ и 2 /?/,), |

(2.3) |

37

|

Т а б л и ц а 2.1 |

Нормативное сопротивление |

грунта основания в плоскости нижних концов |

забивных |

свай /?н по СНиП 11-Б .5—67* |

|

Нормативное сопротивление R H . Т/л 2 |

Глубина забивки свай от поверхности грунта, м

3

4

5

7

10

15

20

25

30

35

|

|

песчаных грунтов средней плотности |

|

||||

граве |

крупных |

- |

средней |

мелких |

пылеватых |

- |

|

листых |

крупности |

||||||

|

глинистых грунтов консистенции В, |

равной |

|

||||

0 |

0,1 |

0,2 |

0,3 |

0,4 |

0,5 |

0,6 |

|

и более |

|||||||

750 |

650 |

300 |

290 |

180 |

120 |

60 |

|

700 |

400 |

200 |

—- - |

—...- |

|||

|

120 |

100 |

|

||||

830 |

660 |

380 |

300 |

190 |

125 |

70 |

|

510 |

250 |

— |

|||||

|

|

160 |

|

|

|||

880 |

670 |

400 |

310 |

200 |

130 |

80 |

|

620 |

280 |

||||||

970 |

430 |

220 |

140 |

85 |

|||

690 |

330 |

||||||

1050 |

730 |

500 |

350 |

240 |

150 |

90 |

|

1170 |

750 |

560 |

400 |

280 |

160 |

100 |

|

1260 |

820 |

620 |

450 |

310 |

170 |

110 |

|

1340 |

880 |

680 |

500 |

340 |

180 |

120 |

|

1420 |

940 |

• 740 |

550 |

370 |

190 |

130 |

|

1500 |

1000 |

800 |

600 |

400 |

200 |

140 |

|

П р и м е ч а н и е . В тех случаях, когда значения Д н указаны дробью, числитель относится к пескам, а знаменатель к глинам.

где &= 0,7— коэффициент однородности грунта; т —1,0 — коэффи циент условий работы; F — площадь поперечного сечения сваи у нижнего конца, м2\ RH— нормативное сопротивление грунта основа ния в плоскости нижнего конца сваи, Т/м2, принимаемое для забив ных свай по табл. 2.1; и — периметр поперечного сечения сваи, м\ f« — нормативное сопротивление i-ro слоя грунта по боковой по

верхности сваи, Т/м2, принимаемое по табл. 2.2; U— длина участка' сваи в пределах i-ro слоя грунта, соприкасающегося с боковой по верхностью сваи, м.

При определении значений f" пласты грунта по высоте делят на

участки не более 2,0 м.

Указанные в табл. 2Л и 2.2 значения RHи /н даны для песчаных грунтов средней плотности, супесей с коэффициентом пористости не более 0,7, суглинков с тем же коэффициентом не более 1,0 и глин —

не более 1,1.

Для плотных песчаных грунтов табличные значения RHи fHуве личивают на 30%. '

38

Т а б л и ц а 2.2

Нормативные сопротивления грунта основания по боковой поверхности

|

|

забивных свай / ( п о |

СНиП П -Б.5—67) |

|

|

|

|

|

|

Нормативное |

сопротивление fH , Т/м* |

|

|

|

|

песчаных грунтов (для свай, забитых без подмыва) |

|

|||

Средняя |

крупных |

|

|

|

|

|

глубина |

мелких |

пылеватых |

■-- |

— |

— |

|

располо- |

и средней |

|||||

жения слоя |

крупности |

|

|

|

|

|

грунта, м |

|

|

|

|

|

|

|

|

глинистых грунтов консистенции В, равной |

|

|||

|

0,2 |

0,3 |

0,4 |

0,5 |

0,6 |

0.7 |

1 |

3,5 |

2,3 |

1,5 |

1,2 |

0,5 |

0,2 |

2 |

4,2 |

3,0 |

2,0 |

1,7 |

0,7 |

0,3 |

3 |

4,8 |

3,5 |

2,5 |

2,0 |

0,8 |

0,4 |

4 |

5,3 |

3,8 |

2,7 |

2,2 |

0,9 |

0 ,5 |

5 |

5,6 |

4,0 |

2,9 |

2,4 |

1,0 |

0,6 |

7 |

6,0 |

4,3 |

3,2 |

2,5 |

1,1 |

0,7 |

10 |

6,5 |

4,6 |

3,4 |

2,6 |

1.2 |

0,8 |

15 |

7,2 |

5,1 |

3,8 |

2,8 |

1.4 |

1,0 |

20 |

7,9 |

5,6 |

4,1 |

3,0 |

1.6 |

1,2 |

25 |

8,6 |

6,1 |

4,4 |

3,2 |

1,8 |

|

30 |

9,3 |

6,6 |

4,7 |

3,4 |

2,0 |

— |

35 |

10,0 |

7,0 |

5,0 |

3,6 |

2,2 |

— |

При определении величин Rn и /н нужно учитывать указанные ниже правила.

1.При планировке территорий срезкой, подсыпкой, намывом до 3,0 м глубину расположения острия сваи и среднюю глубину распо ложения слоя грунта по боковой поверхности сваи следует прини мать от уровня природного рельефа.

2.При планировке срезкой, подсыпкой, намывом более 3,0 м — глубину расположения острия сваи и среднюю глубину расположе ния слоя грунта по боковой поверхности сваи нужно принимать от условной отметки, расположенной на 3,0 м выше уровня срезки или на 3,0 м выше природного рельефа при планировке подсыпкой.

3.Если в пределах длины сваи имеется прослойка торфа мощностью>30 см и предполагается планировка территории подсыпкой или иная ее загрузка, эквивалентная подсыпке, то сопротивление грунта, расположенного выше подошвы наинизшего (в пределах глубины забивки сваи) слоя торфа, принимают:

при подсыпке до 2,0 м — для подсыпки и торфа равными нулю, а для минеральных пластов естественного сложения по табл. 2.2;

при подсыпках от 2,0 до 5,0 м для грунтов, включая подсыпку, равным 0,4 от значений, указанных в табл. 2,2, взятых со знаком ми нус, а для торфа — равным минус 0,5 Т/м2-,

то же, при подсыпках более 5,0 м — указанным в табл. 2.2 зна чениям, но со знаком минус ,(для торфа минус 0,5 Т/м2).

Значения нормативных сопротивлений грунта под острием и по боковой поверхности сваи, со всеми поправками, можно использо-

39