книги из ГПНТБ / Мовсесян, С. А. Комплексные медно-молибденовые месторождения

.pdfСледует отметить, однако, что некоторые положения, вытекаю щие из концепций И. Г. Магакьяна и С. С. Мкртчяна, не согла суются с новым фактическим материалом или встречают возраже

ния |

других исследователей. |

Так, К. Н. Паффенгольц |

(1959 г.) |

и А. |

Т. Асланян (1958) отрицают тектоническую связь |

Алаверд- |

|

ского |

и Кафанского рудных |

районов, а Б. С. Вартапетян (1965) |

|

считает недостаточно обоснованным выделение Памбак-Зангезур- окой и Алаверди-Кафанской зон. Соответственно оказывается дис куссионным вопрос, являются ли медное оруденение Кафанского и Алавердского рудных районов и медно-молибденовое орудене ние Каджарайского и Агаракского месторождений резко разновоз растными или они образовались в один тектоно-магматический этап. Нет единого мнения также по вопросу о возрасте и коли честве металлогенических эпох. Решение всех упомянутых вопро сов в настоящее время имеет особенно важное научное и практи ческое значение, поскольку они должны быть положены в основу глубинных поисков, направленных на выявление скрытых место

рождений.

Анализируя имеющийся новый фактический материал, С. А. Мовсесян (19690 оспаривает ряд положений, касающихся строгой специализации рудных поясов, разновозрастное™ медных и медно-молибденовых месторождений, выделения многочислен ных магматических циклов и соответствующих им металлогени ческих эпох на территории Армении, имеющей, относительно небольшую площадь. Он считает, что имеющийся фактический ма териал хорошо увязывается с представлением о едином этапе фор мирования эндогенного оруденения, который проявлялся в ряде последовательных стадий в период, соответствующий концу текто- но-магматического цикла, завершившегося в альпийскую эпоху.

Вразмещении оруденения отчетливо вырисовывается контро лирующая роль крупных разрывных нарушений и складчатых структур, а также сопряженных с ними поперечных разрывов и зон дробления.

Важное значение для локализации оруденения имеют литоло гические и физико-механические свойства вмещающих пород в благоприятном сочетании, естественно, с магматическими и текто ническими факторами.

Всвете изложенного региональная зональность в размещении оруденения в рудных поясах, тяготеющих к определенным текто ническим блокам территории Армении, при наличии в одних бло ках в подчиненном развитии месторождений, типичных для других поясов, может быть объяснена различной историей геологического развития каждого из этих тектонических блоков.

По имеющимся данным, вертикальный размах оруденения для

медно-молибденовых месторождений составляет не менее 800— 1000 м; для других типов месторождений он может быть и значи тельно большим. Общий вертикальный размах эндогенного ору денения (критическая зона) в» Армении достигает 1750 м, а с уче-

48

том данных |

по Аванскому рудопроявлению |

пирита — до 3000 м |

и более. |

исследованиям А. Т. Асланяна |

(1958), верхние части |

Согласно |

медно-молибденовых месторождений Армении сформировались на глубине порядка 1500 м, а свинцово-цинковых — около 1000 м. Близкая цифра глубин формирования от поверхности получена К. А. Карамяном для медно-молибденовых месторождений Зангезура.

Таким образом, новый подход к выяснению основных законо мерностей пространственного размещения месторождений, выте кающий из анализа накопленного фактического материала, позво ляет благоприятно оценить рудные ресурсы территории Армянской ССР. Это выражается в возможности установления различных типов эндогенного оруденения в пределах всех тектонических бло ков и по всему стратиграфическому разрезу, вплоть до самых молодых толщ, что, естественно, существенно расширяет перспек тивные площади.

Придавая большое значение геолого-экономическому райониро

ванию, |

определению геохимических |

и промышленных узлов, |

С. А. |

Мовсесян (1969г) выделяет на |

территории Армении семь |

рудных областей (см. рис. 7) — Зангезурскую, Айоцдзорскую, Хосровскую, Разданскую, Севано-Амасийскую, Степанаван-Кировакан- Дилижанскую и Алаверди-Бердскую. Они не равноценны как по степени геологической изученности и разведанности месторожде ний полезных ископаемых, так и по минеральным ресурсам и промышленному развитию. Тем не менее, их можно отчетливо под разделить на три группы. К первой относятся Зангезурская и Ала- верди-Бердская области, представляющие собой старые центры горнорудной и металлургической промышленности. Здесь геолого разведочные работы должны быть направлены в первую очередь на расширение сырьевой базы действующих предприятий и выявле ние новых месторождений вблизи них с целью увеличения добычи руд и производства металлов.

Ко второй группе рудных областей относятся Разданская и Севано-Амасийская, в которых на базе недавно разведанных запасов сырья создаются новые промышленные центры (Разданский горнохимический комбинат по производству глинозема из нефелиновых сиенитов и др.). Здесь наряду с расширением сырье вой базы созданных и создаваемых предприятий ставится задача выявить и довести до промышленного освоения месторождения железа, титана, ртути, никеля, кобальта, сурьмы и других металлов.

К третьей группе относятся Айоцдзорская, Хооровская и Степа- наван-Кировакан-Дилижанская рудные области. В пределах этих областей нет действующих и строящихся горнорудных предприя тий. Однако геологическое строение и металлогенические особен ности их достаточно благоприятны, и здесь могут быть также выявлены промышленные медные, медно-молибденовые, свинцово-

49

цинковые, ртутные, висмутовые и некоторые другие месторож дения.

В дальнейшем изложении материалов авторы настоящей рабо ты будут придерживаться указанной выше группировки рудных областей, а внутри «их — рудных районов.

Медно-молибденовые месторождения являются единственным для молибдена и главным для меди источником производства этих металлов в Армянской ССР.

Из известных в настоящее время медно-молибденовых место рождений республики резко преобладающая часть приходится на Зангезурскую рудную область. Менее характерны они для Айоцдзорской, Разданской и Алаверди-Бердской рудных областей. Сла бая минерализация молибдена совместно с медью обнаружена также в остальных рудных областях республики — Хосровской, Севано-Амасийской и Степанаван-Киравакан-Дилижанской (см.

рис. 7).

Зангезурская рудная область включает в себя четыре южных административных района Армении; распространяется примерно в меридиональном направлении от государственной границы СССР

с Ираном — р. Араке на юге республики до Сисианского района на севере. На востоке она ограничивается административной гра ницей Армянской ССР с Азербайджанской ССР, а на западе — Зангезурским (Конгуро-Алангезским) хребтом.

В геологическом строении области принимают участие метамор фические сланцы докембрия или нижнего палеозоя, вулканоген ные и осадочные толщи юрского, мелового и третичного возрастов, которые сложены в крупные складки общекавказского простира ния, усложненные разрывными нарушениями. Вулканогенные породы прорваны крупным массивом гранитоидов, слагающим южную половину Зангезурского хребта.

Занимая в пределах Союза ССР площадь в 1000 км2, упомя нутый массив в значительной своей части переходит в Иранский Карадаг. Большинство исследователей гранитоиды южной части Зангезурского хребта относят к посленижнемиоценовому возрасту, связывая его со штирийской фазой альпийского орогенического цикла.

Характеризуемый интрузивный массив Зангезура представляет собой сложный плутон, образовавшийся в результате ряда после довательных фаз интрузивной деятельности, связанных с диффе ренциацией единого магматического очага. Породы отдельных фаз, имеющих различные петрографический состав и структуру, образуют друг с другом четкие интрузивные контакты. Общепри нятыми самостоятельными фазами плутона являются монцониты, банатиты, порфировидные гранодиориты, граниты и граносиениты, щелочные и нефелиновые сиениты. Некоторые исследователи отно сят к ним еще массивы габбро, габбро-диоритов и некоторых дру гих пород. Главный интрузивный массив сопровождается рядом менее крупных тел тех же гранитоидов, располагающихся у север

50

ного и восточного его краев. Последними проявлениями интрузив ной деятельности являются многочисленные дайки гранодиорит-, сиенит-, диорит-порфиров и альбитофиров, а также относительно малочисленные жилы лампрофиров, аплитов и пегматитов. Жиль ные образования приурочены преимущественно к определенным интервалам разрывных нарушений, зонам контактов как разновоз растных интрузивных тел, так и всего плутона с вмещающими толщами вулканогенных и осадочных пород.

Рассматриваемая рудная область рассекается крупным Дебаклинским разломом, ориентированным на северо-запад с крутым па дением на северо-восток. Этот разлом контролирует пространствен ное распределение оруденения эндогенных месторождений обла сти— Каджаранского, Агаракского, Личского, Дастакертского и ря да других медно-молибденовых месторождений. Зангезурская руд ная область подразделяется на Мегринский, Каджаранский, Гехинский, Кафанский и Дастакертский рудные районы, каждый из кото рых отличается своей рудоносностью.

Как уже указывалось, Зангезурская рудная область и входя щие в нее рудные районы характеризуются широким распростра нением главным образом комплексного медно-молибденового ору денения. Значительный интерес представляют собой также медные, свинцово-цинковые и железорудные месторождения. Сопутствую щими для многих типов руд являются такие ценные металлы, как серебро, висмут, вольфрам, рений, селен, теллур и др. Здесь же имеются значительные ресурсы алюминиевого сырья в виде нефе линовых сиенитов и отходов горно-обогатительных предприятий. Эта область является перспективной в отношении титана и вана дия. На Сварапцском железорудном месторождении, представлен ном магнетитовыми оливинитами, установлено повышенное содер жание двуокиси титана и пятиокиси ванадия. Титан установлен также в медно-молибденовых рудах Каджарана.

В рудах Камакарского железорудного месторождения (Мегрин ский рудный район), сложенного интрузивными породами основного, ультраосновного и щелочного состава, также отмечается повышенное содержание титана и ванадия.

В Зангезурской рудной области находятся все три эксплуатиру емых ныне медно-молибденовых месторождения Армении — Каджарское, Агаракское и Дастакертское, а также древние, действую щие в настоящее время медные рудники Кафана.

По прогнозной оценке, при выполнении необходимого объема геолого-поисковых и разведочных работ можно добиться значи тельного наращивания запасов меди и молибдена, а также серебра, железа и других металлов как на флангах и глубоких горизонтах известных месторождений области, так и за счет выявления новых рудных объектов на новых площадях.

Ниже переходим к описанию главнейших медно-молибденовых месторождений Армении, начиная с Зангезурской рудной области.

51

Р и с. |

8. С хем ати ч еск ая |

ст р у к т у р н о -гео л о ги ч еск а я |

к ар та м е ст о р о ж д ен и я |

||||||

Разрез по линии А - А ' |

|

К а д ж а р а н . С остав и л |

С. А. Мовсесян |

|

|

|

|||

/ — порфировидные граниты и гранодиориты; 2 — монцоннты |

(сиенит-диориты, |

дио |

|||||||

риты, |

сиениты); 3 — слабо |

гидротермально |

измененные монцониты; 4 — сильно |

ги |

|||||

дротермально |

измененные |

рудовмещающне |

монцониты; |

5 — вторичные |

кварциты; |

||||

6*—измененные монцониты зоны разлома; 7 — измененные |

порфириты зоны |

разлома; |

|||||||

8 — гранодиорит'порфиры, |

гранит-порфнры, |

сиенит-порфиры, альбитофиры и другие |

|||||||

жильные породы; 9—гидротермально измененные |

жильные |

породы; 10 — аплиты, |

|||||||

гранит-аплиты; |

И — кварцевые рудоносные |

жилы; |

/2— аллювиально-делювиальные |

||||||

отложения; /J—.тектонические нарушения

М есторождение К адж аран

Среди медно-молибденовых месторождений Армении Каджаран выделяется своим масштабом. Здесь сосредоточена значительная часть промышленных запасов молибдена и меди республики. Отно сительно высока его роль и в общих ресурсах серебра, рения и ря да других металлов.

На базе этого месторождения создано и действует наиболее важное в Армении горнорудное предприятие, обладающее всеми условиями для дальнейшего увеличения добычи и переработ ки медно-молибденовых руд. Месторождение разрабатывается ка рьером.

Описываемое месторождение находится в южной части Арме нии, на восточном склоне Зангезурского хребта, в верховьях р. Вохчи.

Геология месторождения детально описана в работах К. А. Карамяна, С. С. Мкртчяна (1958, 1969), С. А. Мовсесяна (1941) и дру гих авторов.

Геологическое строение. Каджаранское рудное поле объединяет одноименное месторождение и ряд мелких месторождений и рудопроявлений (рис. 8).

Граница рудного поля на западе отчетливо вырисовывается по контакту массивов монцонитов и порфировидных гранодиоритов. На севере его контур также четко фиксируется контактом вулкано- генно-осадочной толщи с массивом монцонитов; восточная граница проходит у селения Аткиз, где система северо-восточных разрывов постепенно затухает к восточному контакту интрузива в районе се

ления Анд; южная — проходит |

севернее Дебаклинского перевала |

и прослеживается на участках |

затухания разрывных нарушений, |

оперяющих Дебаклинский разлом. Промышленное медно-молибде новое оруденение установлено на значительной площади.

Район месторождения сложен вулканогенными образованиями нижнего эоцена и прорывающими их интрузивными породами, при надлежащими к двум фазам Конгуро-Алангезского полифазного плутона — монцонитовой и порфировидных гранитов и гранодиори тов. Более ранним является монцонитовый массив, слагающий все рудное поле и выходящий за его пределы в южном и восточном на правлениях; порфировидные граниты и гранодиориты слагают западную часть района месторождения, образуя вытянутый в мери диональном направлении крупный массив, наклоненный на восток- северо-восток. На западе (в водораздельной части главного хреб та) этот массив прорывает бапатиты, представляющие собой дру гую самостоятельную фазу сложного плутона. В районе месторож дения контакт между монцонитами и порфировидными гранитоидами тектонический, их разграничивает крупный Дебаклинский разлом северо-западного (320—340°) простирания (см. рис. 8,9).

Вулканогенные породы, представленные порфиритами и подчи ненными им туфами, туфобрекчиями и туффитами, обнажаются в

54

северной части рудного поля. В контакте с инт рузивными массивами они изменены и прев ращены в различные контактовые роговики, кварциты, скарноиды и другие разновидности контактово-метасомати-

ческих пород. Процес сы эндоконтактового метаморфизма выраже ны относительно сла бее и проявляются в амфиболизации и эпидотизации интрузивных образований.

Монцонитовый мас сив по своему петро графическому составу также неоднороден; на ряду с преобладающи ми типичными монцонитами встречаются составляющие между собой постепенные пе реходы кварцевые монцониты, сиенит-диори ты, сиениты, кварцевые диориты, диориты, габ бро-диориты и реже габбро.

Породы, слагающие монцонитовый массив, крупнозернистые, обыч но темно-серые; нево оруженным глазом сре ди них ясно различают ся главные породообра зующие минералы. Под микроскопом структура пород гипидиоморфнозернистая, чаще монцонитовая. Главные ми нералы— кварц (2%), анортоклаз (33%) , пла гиоклаз № 56—57 (35%), роговая обманка

|

Карамяну |

|

|

К. А. |

|

|

П о |

|

|

м е сто р о ж д ен и я . |

|

10 |

о го |

|

□ши |

о м е дн о -м о л и б д ен о в |

|

ХУ |

а р а н ск о г |

|

д ж |

||

:;.х |

||

|

К а |

|

• X |

зр е з |

|

|

р а |

|

счз |

еологическийГ |

|

х |

|

|

XX |

|

|

X |

|

|

|

9. |

|

|

Р ис. |

гидротер* |

2 з.гзШа |

гидроте|>- |

/ — четвертичные отложения; 2 — неизмененные монцониты; 3 —слабо гидротермально измененные монцониты; 4 — сильно |

мально измененные монцониты; 5 — дайки гранодиорит-порфиров 1 этапа внедрения: 6 — дайки гранодиорат-псрфнров |

внедрения; 7 — дайка лампрофиров; 8 — порфировидные граноднорнты; 9 — кварцеворудные жилы; 10 — околорудные мально измененные породы; I I — зона дробления Дебаклинского разлома. |

55

(10%), |

моноклинный пироксен |

(авгит, около 1%) и биотит |

(13%); |

второстепенные — сфен, |

апатит, циркон и рудные мине |

ралы.

Вдоль разрывного нарушения, проходящего между двумя фа зами плутона в пределах узкой полосы, монцониты интенсивно раздроблены. В зоне этого нарушения наблюдается серия плоско стей скольжения с глинкой трения.

Р и с . 10. В за и м о о тн о ш ен и я |

р удн ы х ж и л с д а й к а м и (за р и с о в к а ): |

|

1— слабо гидротермально измененные |

монцониты; 2— сильно |

гидротермально изменен* |

ные монцониты; 5 —вторичные кварциты; 4 — гидротермально |

измененные жильные пор |

|

фиры; 5 — сульфидно-кварцевые жилы

Раздробленные породы, сопровождающие упомянутый разрыв, местами каолинизированы, карб'онатизированы и окварцованы. Интенсивно развитая рудная минерализация среди гидротермаль но измененных монцонитов, сопровождающих зону нарушения, не проявляется.

Породы, слагающие массив порфировидных гранитоидов в ра-, йоне Каджаранского месторождения, представлены главным об разом крупнозернистыми гранитами, образующими на соседних участках незаметные переходы в гранодиориты, адамеллиты и сиениты. Некоторые авторы в пределах массива порфир-овидных гранитоидов выделяют несколько подфаз (порфировидные гра ниты, среднезернистые гранодиориты и крупнокристаллические порфировидные гранодиориты), которые свидетельствуют о том, что в пределах отдельны’1' крупных фаз интрузивной деятельности могло иметь место многократное внедрение магматических рас плавов.

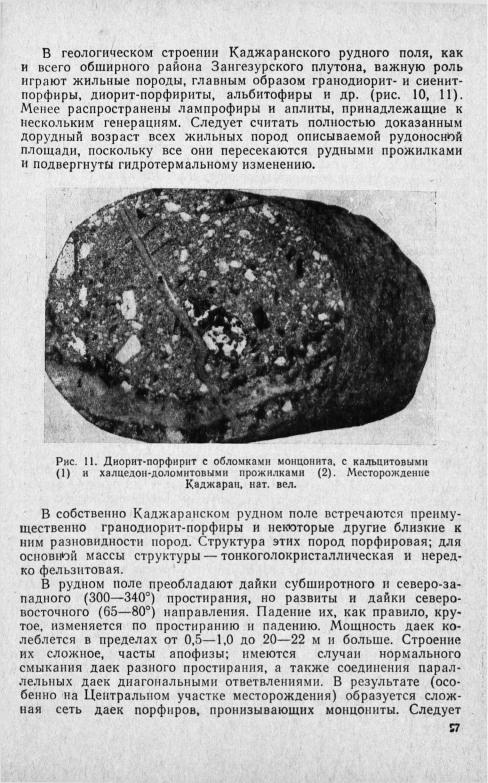

56

подчеркнуть важную особенность: дайки развиты главным обра зом среди монцонптов, в вулканогенной же толще и особенно в порфировидных гранодиоритах они встречаются значительно реже.

На участках, примыкающих к региональному разлому, дайки порфиров часто изменяются по мощности и простиранию; достигая главной тектонической зоны, они обрываются и в порфировидные граниты не переходят.

Будучи более устойчивыми в отношении эрозии, особенно когда они окварцованы и изменены гидротермальными растворами, дай ки порфиров выделяются во всем районе в виде линейных скали стых выступов, представляющих важный поисковый критерий.

Незначительное распространение получили и мелкие жилы аплитов и гранит-аплитов; последние прослеживаются на центтральном участке в виде небольших тел неправильной формы, прорывающих монцониты.

Дайки интрузивных пород, широко развитые в Каджаранском рудном поле и по всему обширному Зангезурскому плутону, сле дует отнести к комплексу малых интрузий. Кислые и средние разности этих образований, по-видимому, связаны с теми же магматическими очагами, что и крупные интрузивные массивы. Не исключено, что дайки лампрофиров связаны с более глубин ным магматическим очагом.

Непосредственно в рудном поле возможно наблюдать разрыв ные нарушения, представленные Дебаклинским региональным раз ломом, а также серией нарушений второго порядка и мелкими трещинами различных систем.

Дебаклинский разлом с некоторыми перерывами прослеживает ся на протяжении до 40 км в близмеридиональном направлении (ССЗ 340—360°); от Каджарана он проходит на юг, до государст венной границы с Ираном. В районе месторождения он проходит по контакту двух крупных фаз Зангезурского плутона — монцонитов и порфировидных гранодиоритов; падает на восток-северо- восток под углами 45—60°. Это крупное разрывное нарушение представляет собой взброс, контролирующий основную часть мед но-молибденовых месторождений района — Каджаран, Личк, Агарак и другие, размещенных, согласно новейшим исследованиям ряда авторов, в участках изгиба этого разлома.

Относительно крупные разрывные нарушения второго поряд ка, выполненные впоследствии жильными порфирами и мощными кварцево-рудными жилами и являющиеся по отношению к глав- ' ному разлому оперяющими трещинами, принадлежат к следую щим двум основным системам: 1) северо-западного до меридио нального направления (трещины скалывания) с преимуществен ным падением на северо-восток; 2) северо-восточного до широтного направления (трещины отрыва) с преимущественным падением

на северо-запад.

Наряду с крупными нарушениями, рудное поле изобилует мно гочисленными мелкими трещинами различного направления и

58