книги из ГПНТБ / Мовсесян, С. А. Комплексные медно-молибденовые месторождения

.pdfМесто взятия, номер |

Породы, вмещающие |

образца |

минеральные агрегаты |

|

карбонатов |

Эрцберг, Штирия, обр. 13

Не известно, обр. 14 Грейнер и Траверселла,

обр. 8 Не известно. Эталон

Каджаран, шт. 104, обр. 6329

Каджаран, шт. 41, Дава-

чи, обр. 6380

Каджаран, шт. 1, гори-

зонт 2175 м, обр. 1627

Каджаран, шт. 34, гори зонт 2075 м, обр. 1649

Каджаран, шт. 38, гори зонт 2025 м, обр. 2720

Каджаран, жила 6, гори зонт 1875 м, шт.

Капитальная, обр. 3170 Каджаран, скв. 65, глу-

бина 55,6 м, обр. 2312

Дастакерт, шт. 6, КошЮрт, обр. 935

Анкаван, скв. 31, глуби-

на 33,6 м, обр. 115

Парагачай, шт. 6, жила Медная, горизонт 2346,4 м,

обр. 3360

Парагачай, шт. 29, жила Новая, горизонт 2464,Ь м,

обр. 3352

Агарак, шт. 57, штрек 5,

обр. 3326

Исландия. Эталон Анкаван, шт. 3, обр. 193

Анкаван, шт. 4, обр. 604-6

Каджаран, обр. 6273

Каджаран, Карьер, южный склон, обр. 6224 Дастакерт, ш. 5, обр.

11056

Айгедзор, шт. 50, гори зонт 1127 м, обр. 3392

Не известно. Эталон

Каджаран, карьер, гори-

зонт 2245 м, обр. 3019

Анкаван, скв. 6, глубина

12 м, обр. 350

Гранодиорит-пор- фиры Монцониты

»

»

»

»

Гранодиориты

Диориты

»

»

Граносиениты

Диориты

Диориты и грано-

диорит-порфиры Монцониты

»

Гранодиориты

»

»

Монцониты

Диориты

1 Систематика м и н е р а л о ги и . 1953,

172

|

М инеральный |

Минерал |

о |

|

сю |

|

£. |

Магнезиальный |

236 |

анкерит1 |

134 |

Анкерит1 |

|

Железистый доло- |

436 |

МИТ1 |

541 |

Доломит1 |

|

Железистый |

402 |

доломит II |

362 |

|

|

|

350 |

» |

399 |

» |

394 |

Анкерит |

419 |

Железистый |

362 |

доломит II |

379 |

Железистый |

|

доломит II |

379 |

» |

|

» |

278 |

» |

Хими |

* |

|

Кальцит |

3,3 |

Кальцит II |

|

» |

Хими |

» |

3,0 |

» |

Хими |

Кальцит из карбо- |

— |

натно-сульфидного |

|

прожилка |

Хими |

Кальцит I из |

рудной брекчии Арагонит

Арагонит II

Арагонит I

|

|

|

|

|

|

Продолжение табл. |

20 |

|||

состав, мол. |

количества |

|

|

|

|

Уд. вес |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Показатели преломления |

||||

FeO |

МпО |

с о , |

M g : Мп |

M g : Fe |

измер. |

|||||

при 20° С |

|

|

|

|

||||||

262 |

—г |

994,6 |

|

1 :1 |

|

3,1 |

|

«о — |

1,721 |

|

327 |

021 |

965 |

6 ,5 :1 |

1 :2 ,5 |

ц- т |

|

— |

|

||

0,93 |

— |

1037 |

— |

5 : 1 |

|

— |

|

— |

|

|

— |

|

— |

— |

0 |

|

2 ,8 5 + 0 ,0 1 |

«о — |

1,679, |

«„ — |

1,500 |

071 |

037 |

1022,7 |

1 1 : 1 |

6 : |

1 |

2,896 |

« о — |

1,702, |

« , — |

1,519 |

122 |

008 |

975,4 |

— |

3 : |

1 |

2,862 |

По— |

1,704, |

пе — 1,522 |

|

125 |

008 |

1006,1 |

— |

3 : 1 |

|

2,898 |

«о — |

1,702, |

пе— 1,522 |

|

064 |

051 |

1025,0 |

8 : 1 |

7 : 1 |

2,847 |

Па — |

1.618, |

пе — |

1,511 |

|

065 |

003 |

957 |

— |

6 :1 |

— |

|

— |

|

||

0,71 |

010 |

|

996 |

|

0,59 |

003 |

|

864,3 |

— |

120 |

007 |

|

1029 |

— |

095 |

006 |

|

999 |

— |

150 |

004 |

|

975 |

— |

ческий |

анал из не прои вводился |

|||

|

» |

|

» |

I |

— |

О.з |

|

978 |

- |

ческий |

анализ |

не |

производился |

|

_ |

_ |

не |

987 |

- |

ческий |

анализ |

производился |

||

— |

— |

|

- |

- |

ческий |

анализ |

не |

производился |

|

|

|

|

» |

|

|

|

|

» |

|

»

5 : |

1 |

— |

|

5 |

: 1 |

||

4 : |

1 |

2,923 |

|

4 : |

1 |

2,920 |

|

2 : |

1 |

2,916 |

|

|

|

|

2,921 |

»2,845

2,710 *—’ 2,708

2,699

—2,712

2,708

—2,765

2,701

2,947

2,880

2,878

—

п0— 1,707, пе — 1.522

п0— 1,702, пе— 1,522

п0 — 1.710, |

пе — 1,531 |

Ио— 1,716, |

«„ — 1,531 |

« о — 1,696, |

пе — 1,509 |

n u — 1,658, |

пе — 1,486 |

Па— 1,658, |

пе — 1,486 |

«о — 1.669, пе |

— 1,489 |

|

«о — 1,658, |

пе— 1,486 |

|

по — 1,658, |

пв — 1,486 |

|

По— 1,672, |

пе — 1,513 |

|

« о — 1,665, |

пв— 1,494 |

|

«0 — 1,686, |

«# — 1,530 |

|

« о — 1,680, |

« 4 |

— 1,531 |

«0 — 1,686, |

«, — 1,530 |

|

173

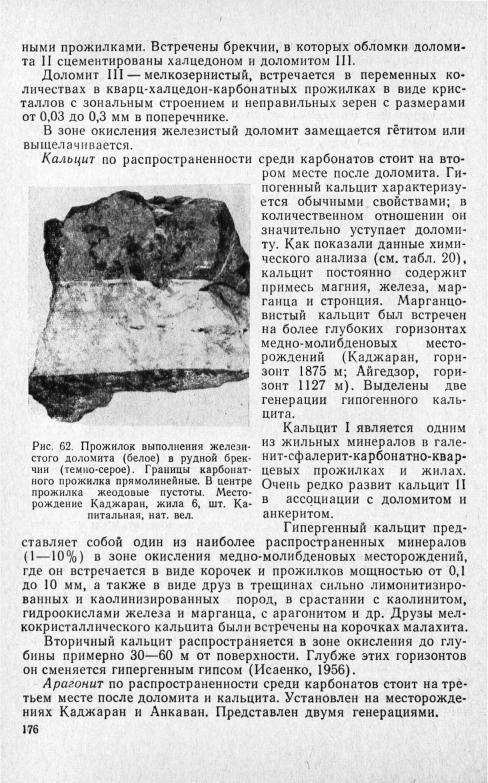

Ж елези ст ы й долом ит (анкерит) |

имеет наиболее |

широкое рас |

пространение среди карбонатов. |

|

|

Ж елезо -м агнезиально -кальциевы е |

карбонаты в |

медно-молиб |

деновых рудах по химическому составу, |

типичным кривым н агр ев а |

ния и другим свойствам относятся к группе железистого доломита. |

|

И з химических анализов следует, что в |

изучаемых карбонатах от |

ношение M g : Fe колеблется в пределах от 3 : 1 до 7 |

: 1, что х а р а к |

терно д ля железистого доломита. У станавливается |

закономерное |

изменение их состава с глубиной в сторону доломита: увеличивает ся содерж ание M gO и уменьш ается количество FeO (сравнитехи мические анализы 1627, 2720, 3170 в табл. 20).

|

|

|

|

|

|

Рис. 60. Кривые нагрева |

|||||||

|

|

|

|

|

|

ния кальцита |

и |

араго |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

нита |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

/ — обр. 604Б, |

месторождение |

||||||

|

|

|

|

|

|

Аикаван, шт. 4. Кальцит ги- |

|||||||

|

|

|

|

|

|

погенный, |

крупнозернистый, |

||||||

|

|

|

|

|

|

слагает |

прожилок |

|

мощно* |

||||

|

|

|

|

|

|

стью в 2 см; |

2— обр. |

6224, |

|||||

|

|

|

|

|

|

месторождение |

Каджаран. |

||||||

|

|

|

|

|

|

Кальцит |

гипергенный, |

сла |

|||||

|

|

|

|

|

|

гает щетку |

кристаллов |

на |

|||||

|

|

|

|

|

|

трещинах |

в |

лимонитизиро- |

|||||

|

|

|

|

|

|

ванном |

и |

каолинизирован- |

|||||

|

|

|

|

|

|

ном монцоните; |

3— обр. |

II, |

|||||

|

|

|

|

|

|

месторождение Анкаван, скв. |

|||||||

|

|

|

|

|

|

27, глубина 152 |

м. |

Кальцит |

|||||

|

|

|

|

|

|

гипогенный |

из прожилка в |

||||||

|

|

|

|

|

|

кварцевом |

диорите; |

4— обр. |

|||||

|

|

|

|

|

|

11056, месторождение Даста- |

|||||||

|

|

|

|

|

|

керт, шт. 5. Кальцит магне |

|||||||

|

|

|

|

|

|

зиальный, гипогенный, шее* |

|||||||

|

|

|

|

|

|

товатый из корочек на тре |

|||||||

|

|

|

|

|

|

щинках в кварцевом диори |

|||||||

|

|

|

|

|

|

те; 5— обр. 350, месторожде |

|||||||

|

|

|

|

|

|

ние Анкаван, скв. 6, глуби |

|||||||

|

|

|

|

|

|

на 112 м. Арагонит гипоген |

|||||||

|

|

|

|

|

|

ный шестоватый |

|

из |

коро |

||||

|

|

|

|

|

|

чек на трещинках в кварце |

|||||||

|

|

|

|

|

|

вом диорите; |

6— обр. 3019, |

||||||

|

|

|

|

|

|

месторождение |

Каджаран, |

||||||

|

|

|

|

|

|

карьер, горизонт 2245 м. |

|||||||

|

|

|

|

|

|

Арагонит гипергенный слага |

|||||||

|

|

|

|

|

|

ет корочки |

мощностью |

до |

|||||

|

|

|

|

|

|

12 мм на трещинах в лимо- |

|||||||

|

|

|

|

|

|

нитизированном |

и |

каолини- |

|||||

|

|

|

|

|

|

знрованном |

монцоните |

||||||

В рудах и измененных породах вы деляю тся три генерации |

ж е |

||||||||||||

лезистого долом ита, |

отличаю щ иеся |

друг |

от |

друга |

формой |

мине |

|||||||

ральны х |

агрегатов, |

разм ерам и зерен |

и парагенезисом |

минералов. |

|||||||||

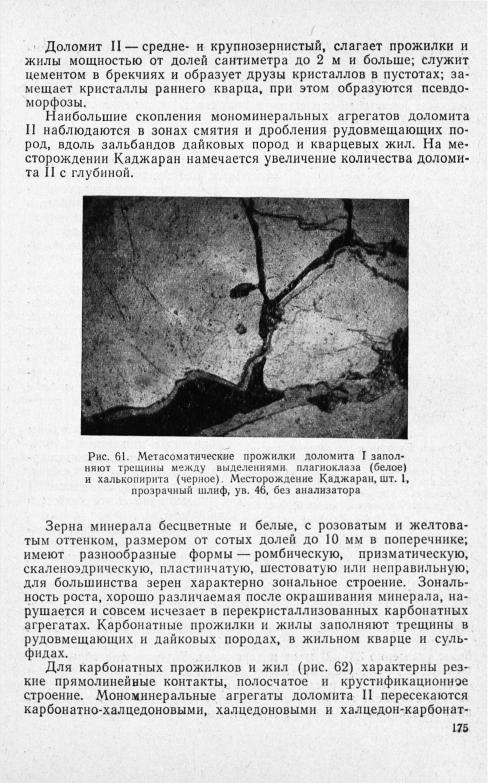

Д олом ит I — неравномернозернистый, |

образуется |

метасомати- |

|||||||||||

ческим |

путем |

в процессе гидротермального |

изменения |

рудовме |

|||||||||

щ аю щ их пород |

(рис. |

61). Он встречается в срастаниях с серицитом, |

|||||||||||

альбитом , каолинитом , хлоритом, эпидотом, лейкоксеном, рутилом, гидрослюдами.

174

Арагонит I — гипогенный, встречен в породах месторождения Анкаван. Образует корочки и радиально-лучистые скопления в тре щинках, заполняет жеодовые пустотки в кальците и доломите, в позднем кварце и в рудовмещающих породах. Распространен в сульфидных рудах в верхних горизонтах месторождения.

Арагонит II — гипергенный, встречается в зоне окисления в виде корочек, полосок (мощность от десятых долей до 15 мм), чере дующихся с полосками кальцита, медно-марганцевой руды и хризоколлы. Шестоватые кристаллы арагонита нарастают перпендику лярно к стенкам трещин. В полосках и прожилках арагонита наб людаются реликты колломорфной текстуры.

Брейнерит — гипогенный, очень редко встречается в рудах ме сторождения Анкаван. Он образует срастания с доломитом, анке ритом и кальцитом в карбонатных прожилках мощностью до 10 см. Брейнерит образует агрегаты среднезернистого и гребенчатого строения.

Анкерит встречается очень редко в прожилках доломита II. Вы делен по данным химического анализа (см. табл. 20).

Сидерит редко развит в карбонатных прожилках в срастании с доломитом II. Он замещает доломит II, развивается между его зернами и заполняет трещинки и промежутки в них, иногда обра зует каемки вокруг зерен магнетита и гематита.

Родохрозит, по данным К. А. Карамяна (1957 г.), очень редко встречается в полиметаллических прожилках месторождения Дастакерт в ассоциации с манганокальцитом, алабандином, мельнико- вит-пиритом, сфалеритом, галенитом, блеклой рудой и халькопири том; отлагается позже сульфидов.

Гипс и ангидрит обычно приурочены к участкам минерализован ных раздробленных и рассланцованных горных пород. Выделяются две генерации гипса — гипогенный и гипергенный. Ангидрит уста новлен гипогенный.

Гипогенный гипс I встречен в парагенезисе с ангидритом. Мел козернистый ангидрит и гипс слагают прожилки, жилы, линзы и гнезда мощностью до 25—50 см и протяженностью 3—5 м. Отлага ются как в трещинах, так и метасоматическим путем, замещая кар бонаты, кварц и полевой шпат. Гипс встречается в ассоциации с гипогенным гётитом и ангидритом. В некоторых жилах он срас тается с карбонатами, каолинитом, баритом и кварцем. Обычно агрегаты ангидрита развиты в центральной части жилы, а выде ления гипса располагаются вдоль зальбандов. Гипс замещает ангидрит.

На медно-молибденовых месторождениях агрегаты гипса и ан гидрита приурочены лишь к определенным участкам. Так, напри мер, на месторождении Каджаран гипс наблюдается в его запад ной части, прилегающей к зоне Дебаклинского нарушения, где поро ды наиболее сильно раздроблены и рассланцованы вдоль висячего бока разлома. В этой части месторождения гипс прослеживается глубже 60—100 м и до уровня 250 м по вертикали (скв. 142, 143

177

на Центральном участке и др.). а в кернах скв. 212 он был встречен на глубине 513 м.

Гипс гипергенный развит в зоне окисления в сланцеватых и тре щиноватых породах вдоль тектонических нарушений в парагене зисе с халькантитом, мелантеритом, брошантитом, малахитом и азуритом. Он наблюдается в трещинках лимонитизированных по род в виде прожилков и небольших друз.

Глинистые минералы

Каолинит и другие глинистые минералы представлены в медно молибденовых рудах каолинитом, монтмориллонитом, аллофаном и галлуазитом. Последние три минерала являются гипергенными. Выделяются две генерации каолинита: гипогенный и гипергенный

(см. рисунки 69, 70).

Каолинит I — гипогенный, широко распространенный минерал в измененных рудовмещающих породах почти всех медно-молибде новых месторождений Армении. Содержание его в породах место рождения Каджаран колеблется в значительных пределах — от 0— 10% в мало измененных вмещающих породах до 50% в каолинизированных их разностях. Интенсивная каолинизация пород на ме сторождениях Каджаран, Агарак и Дастакерт наблюдается в сильно трещиноватых участках с повышенным содержанием вкрап ленности и прожилков пирита. В результате развития процессов каолинизации рудовмещающие породы превращены в светлые, желтовато- и зеленовато-белые породы с тонкозернистой структу рой. Гипогенный каолинит представлен агрегатом очень мелких ли сточков и чешуек размером 0,05—0,001 мм.

Каолинит метасоматически развивается по плагиоклазу, сери циту, а также заполняет промежутки и трещинки дробления между зернами кварца и доломита I. Обычно каолинит встречается в па рагенезисе с доломитом, серицитом, кварцем и гидрослюдами и замещает кристаллы плагиоклазов. Прожилки каолинита, мелко зернистого доломита и халцедона секут прожилки и участки квар ца и сульфидов.

Каолинит II — гипергенный, образуется в зоне окисления при разложении полевых шпатов. Он слагает корочки и глинки трения по трещинкам и на зеркалах скольжения. Ассоциируется с гидро слюдой, гётитом, гипсом, кварцем, опалом, кальцитом, гидроокис лами марганца. Вторичная каолинизация и лимонитизация пород пространственно тесно связаны. С глубиной каолинизация и лимо нитизация пород затухают, но каолинизированные породы просле живаются глубже нижней границы зоны лимонитизация.

По данным спектрального анализа, в гипогенном и гипергенном каолините наблюдаются постоянно примеси меди, молибдена, кальция, магния, железа, марганца, титана. Из второстепенных элементов встречаются стронций, барий, цинк, свинец, серебро, ко бальт, никель, хром, ванадий, галлий и др. Содержание меди и мо-

178

либдена в глинках трения прямо пропорционально содержанию этих элементов в промышленных рудах (например, в глинках тре ния из молибдено-медного месторождения Агарак установлено по вышенное содержание меди, а в глинках трения из медно-молибде нового месторождения Каджаран — повышенное содержание мо либдена). Такая закономерность содержаний меди и молибдена в глинках трения может являться одним из поисковых признаков.

Галлуазит встречается очень редко и в небольших количествах в виде корочек и почкообразных стяжений на стенках трещинок в лимонитизированных горных породах. Отличается плотным колломорфным строением.

Аллофан обнаружен в зоне окисления месторождения Дастакерт в виде почек и корочек на лимонитизированных породах. Тесно сра стается с малахитом.

Монтмориллонит встречен в глинках трения сильно раздроблен ного, перемятого, каолинизированного и лимонитизированного монцонита (Каджаран, Центральный участок, карьер). Минерал наб людается в парагенезисе с бейделлитом и гидрослюдой.

Слюды

Биотит и другие слюды развиты во вмещающих породах в пере менных количествах. Установлены два генетических типа биотита — магматический и послемагматический.

Биотит магматический — крупночешуйчатый, постоянно встре чается в слабо измененных гранитоидах в количестве от долей до 12%. Он кристаллизуется одним из последних и встречается в ас социации с апатитом и титаномагнетитом.

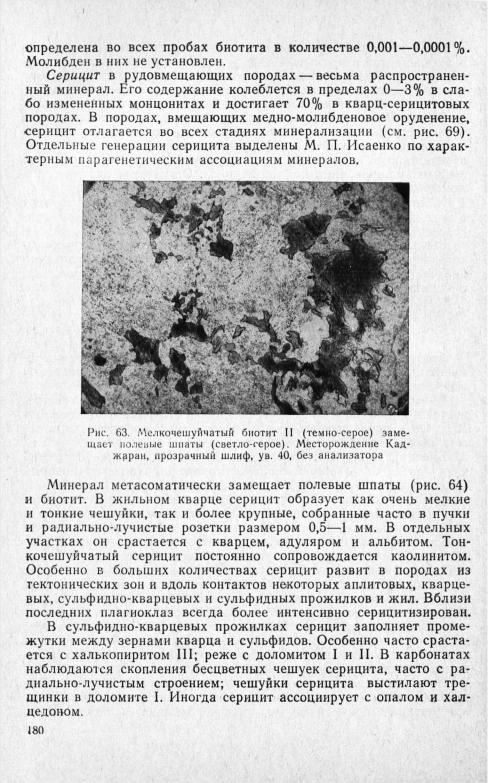

Биотит I (рис. 63), II — метасоматический, средне- и мелко чешуйчатый, отлагается в послемагматический этап в измененных рудовмещающих породах (монцонитах, гранодиоритах, граносиенитах). Он образует скопления мелких листочков в зернах породо образующих минералов, но чаще развит совместно с кварцем в окварцованных монцонитах. Местами кварц-биотитовые агрегаты имеют форму линзочек, коротких прожилков и каемок мощностью до 2 см. Последние развиты вдоль сульфидно-кварцевых прожил ков (молибденит-кварцевых и халькопирит-кварцевых). Наблюда ется приуроченность чешуек молибденита I к участкам метасоматического анортоклаза, кварца и биотита I, а молибденита II — к выделениям мелкочешуйчатого биотита II.

Биотит метасоматический образует листочки размером от 0,02 до 0,1—0,3 мм; отличается от породообразующего биотита величи ной чешуек, парагенезисом, а также формой и структурами агре гатов. Биотит интенсивно замещается хлоритом.

По данным спектрального анализа, в крупночешуйчатом биоти те, отобранном из монцонитов и гранодиорит-порфиров, постоянно присутствуют примеси бария, титана, рубидия и лития. Медь

179

Хлорит образуется при замещении биотита, роговой обманки, плагиоклаза, основной массы эффузивных пород, а также наблю дается в виде скоплений в сульфидных и сульфидно-кварцевых прожилках. В мономинеральных участках хлорита встречаются зер нышки лейкоксена, эпидота, циозита, сульфидов, иголочки сагенита и карбоната.

Крупночешуйчатые скопления хлорита приурочены к трещин кам и пустоткам в породах. Вокруг вкрапленности сульфидов че шуйки слагают радиально-лучистые и веерообразные оторочки.

Вкарбонатах мелкочешуйчатый хлорит образует сферолиты.

Взоне окисления развивается по биотиту бесцветный хлорит;

плеохроизм слабый. ng = 1,558 ± 0,002; nj, — п ' — 0,004 (данные

А. Г. Казаряна).

Эпидот развит в рудовмещающих породах всех медно-молибде новых месторождений Армении. Повышенные содержания его на блюдались в роговиках и в кварцевых диоритах в участках, приле гающих к зонам контактов интрузивных массивов (Каджаран, участки Давачин, Кармир-кар, Дастакерт, Анкаван).

Он развит в периферических участках месторождений, в пропилитизированных породах. Образует срастания с хлоритом, лейкоксеном, кальцитом, пиритом, халькопиритом. Иногда слагает каем ки вокруг включений халькопирита III в плагиоклазы. Установле но несколько генераций этого минерала.

Актинолит встречается в виде псевдоморфоз по роговой обманке и биотиту, а также развит в виде тонких игл и волоконец, пронизы вающих кристаллы халькопирита, хлорита и кварца. Тончайшие кристаллики биссолита располагаются в беспорядке или собраны в пучки. Актинолит слагает прожилки по трещинкам в халькопи рите III; иногда он ассоциируется с медно-висмутовыми минера лами. Наибольшее количество актинолита встречено в роговиках (роговообманково-биотитовых) и в гидротермально измененных породах (Дастакерт).

Породообразующие минералы

В интрузивных рудовмещающих породах — кварцевых диори тах, монцонитах, граиодиоритах, банатнтах, гранитах и др.— ко личественный минеральный состав непостоянный. Породы сложены кварцем (2—23%), анортоклазом (32—43%), плагиоклазом (30— 50%), биотитом (1—13%), моноклинным пироксеном (0—5%), ро говой обманкой (2—10%), вторичные минералы — эпидот, хлорит, серицит (1—2%). Количество акцессорных минералов— 1,5— 2,5%. Состав их разнообразный: магнетит, титаномагнетит, ильме нит, апатит, циркон, ортит, монацит, ксенотим, торит, уранинит, турмалин, топаз, флюорит, сфен, анатаз, рутил, шеелит, пирит, халькопирит, молибденит.

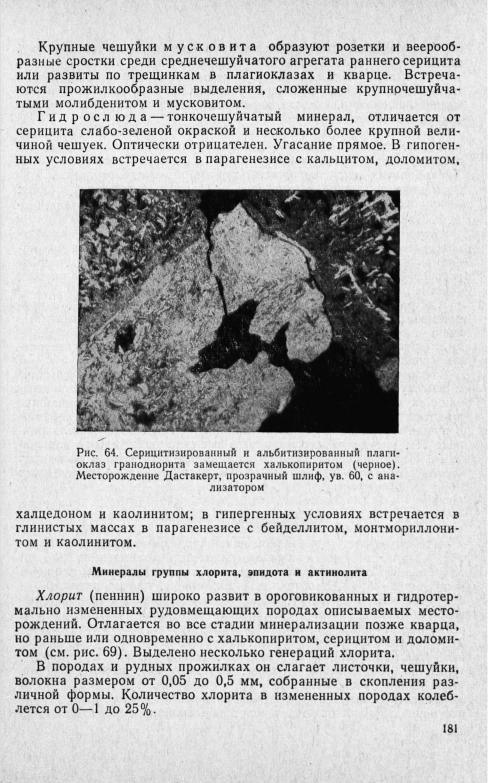

Полевые шпаты по условиям образования делятся на две груп пы: первая группа включает породообразующие минералы магма

182