Практика геология

.pdf

зондирования примерно одинаковая и рассчитывают среднее значение показателя (Nср). Внутри этого треугольника, в интервале глубин, где показатели зондирования примерно равны, с помощью режущего кольца отбирают две пробы грунта ненарушенной структуры (см раздел III.2.6) и в лаборатории определяют значение плотности скелета грунта. Рассчитав среднее значение плотности скелета (ρdср) сопоставляют его со средним значением показателя динамического зондирования (Nср). Проводя аналогичные работы в пунктах где плотность грунта меняется от рыхлого до плотного сложения, набирают данные по которым затем строят график зависимости показателя динамического зондирования от плотности скелета грунта (Рис.42)

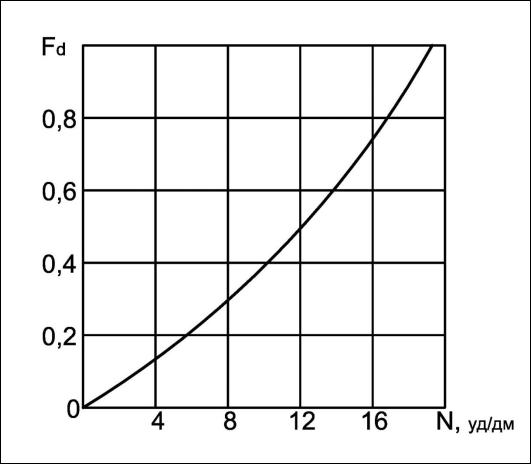

Рис.42. К построению тарировочной кривой

Существует методика построения тарировочной зависимости без проведения отбора проб режущим кольцом и проведения зондирования. Она позволяет составить прогнозционную тарировочную зависимость для ЛЗЗ-3. Для этого необходимо:

1.Определить предельные плотности сложения песка ρdmin и ρdmax и плотность минеральных частиц ρs.

2.Рассчитать коэффициенты относительной уплотнённости песков

Fd:

Fd=(ρs(ρdmax- ρdmin))/( ρdmin(ρs- ρdmax))

3. По графику зависимости коэффициента относительной уплотнённости песка от показания динамического зондирования для ЛЗЗ-3 (Рис.43) установить теоретическое предельное значение показателя динамического зондирования для свежеуплотнённых песков (Nmax).

171

Рис.43.График зависимости коэффициента относительной уплотнённости песка от показателя динамического зондированиядля ЛЗЗ-3.

4.Меняя значения N от 0 до Nmax по данному графику (Рис.43) снимаем соответствующие им значения Fd.

5.Используя нижеприведённую формулу, а также величину Fd для заданного значения N рассчитывают значение плотности скелета песка:

ρd= (ρdmin(F+ ρs))/( ρs +Fρdmin).

6.По набранным значениям ρd и соответствующим им значениям N

строят теоретическую тарировочную зависимость.

Задание 8. Обработка резултатов испытания грунтов лёгким забивным зондом ЛЗЗ

Необходимо оценить однородность сложения насыпных грунтов по плотности с помощью ЛЗЗ. Такую оценку можно проводить для изучения изменения плотности сложения насыпного грунта по глубине вдоль отсыпаемого линейного сооружения (например, при подготовке дорожного полотна), или для установления зон с различной степенью уплотнённости грунта на карте отсыпки (намыва) при создании искусственных оснований сооружений.

172

Для решения поставленной задачи необходимо выполнить следующие операции.

1.Зафиксировать в журнале место проведения работ и нарисовать схему проведения испытаний насыпных грунтов ЛЗЗ с указанием расстояний между точками зондирования на профиле (при линейном сооружении), а также между профилями (при оценке основания сооружения).

2.Провести зондирование грунтов в намеченных на плане и внесённых в натуру точках.

При зондировании необходимо выполнять следующие требования: - зонд забивать строго вертикально;

- не допускать придания молоту дополнительного ускорения при его сбрасывании;

- не допускать удара молота об ограничитель его подъёма или рукоятку при подъёме молота;

- вынимать зонд из грунта без раскачивания усилием, направленным строго вверх и приложенным только к низу наковальни;

- глубину погружения фиксировать по рабочей штанге относительно пластины или линейки, положенной на поверхность грунта рядом с зондом;

- перед очередным зондированием проверить затяжку резьбовых соединений зонда.

3.Провести обработку журналов зондирования, переводя показатель зондирования N в условное динамическое сопротивление Рд, воспользовавшись номограммой перехода (Рис.41).

4.Построить графики динамического зондирования, расположив их на изучаемых профилях. Рекомендуется применять следующие масштабы: по вертикали – 1 см на графике соответствует 10 см глубины зондирования; по горизонтали – 2 МПа соответствует 1 см на графике.

5.При оценке линейной насыпи на каждом графике зондирования по профилю выделить характерные интервалы Рд и установить категорию относительной плотности песков с помощью таблицы (см раздел 3.2.2. таблица

17).

При оценке качества укладки грунта на карте отсыпки основания, для каждой зондировочной точки рассчитать среднее значение Рд для 0,5 м интервала глубины зондирования и определить категорию относительной плотности сложения песка.

6.На зондировочном профиле выделить зоны с различной относительной плотностью сложения песка (приложение 8).

При оценке плотности сложения основания сооружения на карте отсыпки аналогично выделяются зоны с различной относительной плотностью сложения песков, но только не по глубине, а в плане.

7.При наличии тарировочных кривых для изучаемых песков можно построить аналогичные графические материалы по качеству укладки грунтов, но уже со значениями плотности их сложения.

173

III. 2.3. Испытание грунтов методом статических нагрузок на штамп

Цель и результаты работы Знакомство с методикой проведения штамповых испытаний,

применяемым оборудованием и методами обработки результатов испытаний. Отчётные материалы по работе

1.Краткие сведения о методе штамповых испытаний.

2.Используемое оборудование (параметры, рисунки).

3.Графический и табличный материал результатов обработки данных испытания грунтов штамповыми испытаниями.

Основные положения метода Для расчёта осадок сооружения за счёт деформации грунтов основания,

происходящей при их уплотнении под действием приложенной к ним статической нагрузки от сооружения, применяется деформационная

характеристика грунта, называемая модулем общей деформации (Е0).

Модуль общей деформации может быть определён в лабораторных условиях на образцах грунтов, отобранных при проходке буровых скважин, или

вполевых условиях непосредственно в сжимаемой толще массива грунта будущего основания сооружения.

В соответствии с требованиями МГСН 2.07-01 для объектов первой (1) геотехнической категории, к которым относятся сооружения пониженного (III) уровня ответственности, в простых и средней сложности инженерногеологических условиях допускается для расчёта осадок использовать значение модуля общей деформации по результатам его определения в лабораторных условиях, по архивным данным или по таблицам СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений» […].

Для объектов второй (2) и третьей (3) геотехнической категории, значение модуля общей деформации должно браться в расчёт осадки сооружения по результатам полевых испытаний грунта

К объектам 2 геотехнической категории относятся сооружения повышенного (I) и нормального (II) уровня ответственности в простых и средней сложности инженерно-геологических условиях. К объектам 3 геотехнической категории относятся сооружения I и II уровня ответственности

всложных инженерно-геологических условиях, а также подземные и заглубленные сооружения в условиях плотной городской застройки.

Модуль общей деформации в полевых условиях определяется плоским или винтовым штампом в соответствии с требованиями, предъявляемыми к этим испытаниям ГОСТ 20276-99 «Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости» […].

Вотличие от лабораторных, испытания в полевых условиях выполняются для большого объёма грунта с наименьшим разрушением его структуры, в условиях естественной влажности и природного дренирования, а

174

также при существующем уровне вертикальных и горизонтальных напряжений в грунтовом массиве.

Выбор штампа при проведении полевых испытаний зависит от вида грунтов сжимаемой толщи и глубины заложения фундаментов сооружения. ГОСТ 20276-99 «Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости» […] рекомендует использовать жёсткие штампы круглой формы следующих типов:

I – при установке в шурфах или на дне неглубокого котлована: с плоской подошвой площадью 1000, 2500 и 5000 см2 для песчано-глинистых грунтов и 10000 см2 для специфических (слабых грунтов) (Рис.44а);

II – при установке в скважине: с плоской подошвой площадью 600 см2 для песчано-глинистых грунтов (Рис.44б);

III – при установке в скважине: винтовой штамп площадью 600 см2 для песчано-глинистых грунтов (Рис.44в);

IV – при установке штампа на дне глубокого котлована: с плоской подошвой площадью 1000 см2 с кольцевой пригрузкой, дополняющей площадь штампа до 5000 см2 в песчано-глинистых грунтах (Рис.44г).

Рис.44. Испытания грунтов плоским и винтовым штампами

При испытаниях лёссовых грунтов или грунтов после проведения в них технической мелиорации применяются квадратные штампы площадью 22500 см2.

Испытание плоским штампом (Рис.44а, б) заключаются в том, что штамп

– круглая плита – устанавливается на глубине залегания исследуемого грунта (на дне котлована, в шурфе или в скважине) на предварительно зачищенную и выровненную поверхность, затем создаётся система для передачи и измерения величины нагрузки на штамп и система измерения перемещений штампа от нагрузок (Рис.45), после этого на штамп ступенями передаётся внешняя нагрузка.

175

Рис. 45. Штамповое испытание в шурфе.

1-шурф; 2-штамп; 3-гидравлический домкрат; 4-масляный насос; 5- манометр; 6-винтовые сваи; 7-упорная балка-ферма; 8-прогибомеры.

Осадка штампа, которую он получает на момент завершения передачи ступени нагрузки называется осадкой нагружения (Sн). Выдерживая штамп при этой нагрузке до стабилизации осадки штампа, получаем дополнительную величину осадки, которая называется осадкой за время выдерживания (Sв). Сумма этих двух осадок называется осадкой за ступень нагрузки (Sст). Сумма всех осадок ступеней нагружения за весь период испытания, называется полной осадкой штампа (Sп). Каждая последующая ступень прикладывается после затухания осадки от предыдущей ступени нагружения. Результаты испытаний фиксируются в журнале и в виде графика изменения осадки штампа от нагружения S=f(P) (Рис.46).

176

Рис.46. Зависимость осадки штампа от давления под его подошвой.

∆Pi |

– величина нагрузки за i ступень; |

, |

, |

– соответственно, |

|

н |

в |

ст |

|

величина осадки i ступени от нагружения за время выдерживания и суммарная за ступень.

Для определения модуля деформации при проведении полевых испытаний на вышеуказанном графике выделяется линейный участок. За начало линейного участка принимается давление, равное бытовому на глубине испытания (РБ=ρ × h, где ρ – плотность грунта при естественной влажности, а h - глубина установки штампа), а за окончание этого участка давление, равное дополнительному напряжению от внешней нагрузки (т.е. от сооружения) на глубине испытания. ГОСТ 20276-99 допускает принимать для расчёта модуля общей деформации не менее четырёх ступеней после достижения давления, соответствующего нормальному напряжению от собственного веса грунта на отметке проведения испытания.

Модуль деформации рассчитывается по формуле:

Е = (1 − 2) ∆Р ;

где – коэффициент Пуассона (для крупнообломочных грунтов =0,27, для песков и супесей =0,39; для суглинков =0,35, для глин =0,42); – безразмерныйй коэффициент (для круглого штампа = 0,79); – диаметр штампа, см; ∆Р – приращение давления на штамп на расчётном участке, МПа;

– приращение осадки штампа, см, соответствующее интервалу ∆Р.

177

За начало расчётного участка принимается давление на грунт, равное бытовому давлению на глубине установки штампа (РБ=ρ × h, где ρ – плотность грунта в слое выше глубины установки штампа; h - глубина установки штампа), а за окончание этого участка – давление, равное дополнительному напряжению от внешней нагрузки на глубине испытания (P=α × , где α – коэффициент, принимаемый по таблице 5.6. ГОСТ 20276-99 […]; G – среднее давление под фундаментом проектируемого сооружения).

Как правило, на стадии проведения инженерных изысканий руководствуются рекомендацией ГОСТ 20276-99 […], в соответствии с которой после достижения бытового давления должно быть не менее четырёх ступеней нагружения.

По величине значения модуля общей деформации судят о категории сжимаемости грунта. При Е0<5 МПа грунт считается сильносжимаемым, при Е0=5÷20 МПа – сжимаемым, при Е0=20÷50 МПа малосжимаемым, а при Е0>50 МПа незначительно сжимаемым.

Задание 9. Определение модуля общей деформации грунтов по результатам штамповых испытаний.

1.Ознакомится со штамповой установкой, смонтированной в шурфе на опытной площадке или в скважине. Нарисовать схему проведения штамповых испытаний.

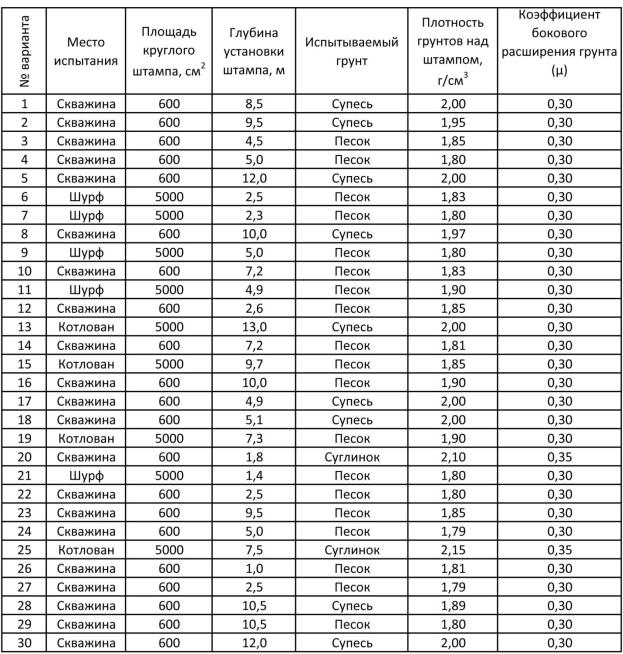

2.В соответствии с номером выданного варианта задания по таблице 22 ознакомиться с условиями поведения испытания и рассчитать диаметр штампа, а также величину природного давления грунта на глубине установки штампа.

3.Для выданного номера варианта задания, используя данные результатов штамповых испытаний грунта, приведённые в таблице 23, определить осадки штампа за каждую ступень нагрузки и полную осадку после каждой ступени нагрузки с момента начала опыта. Результаты оформить в табличной форме (см. приложение 9).

4.Построить график изменения осадки штампа от нагружения с момента начала опыта до его завершения (см. приложение 9).

5.Для установленного расчётного интервала определить величину модуля общей деформации по величине приращения удельной нагрузки ∆ , соответственно, приращения осадки штампа, коэффициента формы и жёсткости штампа (для круглого штампа равный 0,79), диаметра штампа и значению коэффициента бокового расширения в соответствии с условиями проведения испытания.

6.По величине значения модуля общей деформации Е0 установить категорию сжимаемости испытанного грунта.

178

Таблица 22

Условия проведения испытания

179

Таблица 23 Результаты испытания грунтов статическими нагрузками на штамп

180