книги из ГПНТБ / Чеботаревский, В. В. Лаки и краски - что это такое

.pdfгие планки, обладающие хорошими адсорбционными свойствам.и.

Как же добиться того, чтобы перхлорвпшгловая эмаль хорошо сцеплялась с поверхностью нитроцеллюлозной эма ли? Для fitoto нужно нанести на нитроцеллюлозное покры тие подслой в виде тонкого стоя лака на основе акрилового сополимера, содержащего активные функциональные груп пы —СООН, способные адгезировать к пленке нитроцел люлозы. Возникает адгезия между пленкой нитроцеллю лозной эмали и пленкой лака. Затем на лак наносят перхлорвиниловую эмаль, которая подрастворяет поверхность лака, после чего происходит взаимная диффузия полиме ров и образуется прочная адгезионная связь между слоями.

Таким приемом пользуются при окраске тканевых обшивок самолетов, которые вначале покрывают нитроцел люлозным лаком, затем тонким слоем акрилового лака и окончательно окрашивают перхлорвиниловой эмалью.

Бывают случаи,- когда адгезия отсутствует не только между разнородными материалами, но и между слоями покрытия из одного и того же материала. Это происходит, когда старый слой переходит в нерастворимое состояние.

Автомобиль был окрашен нитроцеллюлозной эмалью. Покрытие в течение нескольких лет эксплуатировалось на открытом воздухе. Затем автомобиль вновь окрасили той оке эмалью, а через полгода этот слой стал шелушиться. Почему это произошло? Оказывается, старый слой эмали под влиянием солнечного света перешел в нерастворимое состояние и его функциональные группы потеряли актив ность. Верхний слой старого покрытия только набухал, но не растворялся в растворителях свеженанесенной эмали. Поэтому взаимного проникновения пленкообразующих друг в друга не произошло, адгезия была плохая и со вре менем. верхний слой отделился от подложки.

• I *

Атмосферостойкость. Лакокрасочные покрытия «рабо тают» в самых разных условиях, на них воздействуют мно гие факторы, но, пожалуй, главные — это солнечная ра диация, тепло, влага, холод, агрессивные вещества, меха нические и биологические воздействия. Под влиянием всех перечисленных факторов покрытия утрачивают эла стичность, прочность, растрескиваются, шелушатся и на конец гибнут.

Наиболее активной частью солнечной энергии являют ся ультрафиолетовые лучи. Именно они и вызывают фото химическую деструкцию полимеров.

Вероятно, читателю приходилось испытывать действие солнечных лучей во время отдыха на пляже. После чрез мерного облучения покровный слой кожи обычно разру шается, отмирает и шелушится. А ведь лакокрасочному покрытию приходится изо дня в день принимать такие «солнечные ванны».

Важную роль в деструкции играет кислород, с участи ем которого происходит фотоокисление. Эта роль кислоро да доказана на примере старения пленок нитроцеллюлозы под действием ультрафиолетовых лучей в воздухе и в азоте; установлено, что вязкость раствора пленки, облучепной в присутствии кислорода воздуха, значительно мень ше вязкости раствора пленки, облученной в атмосфере азота.

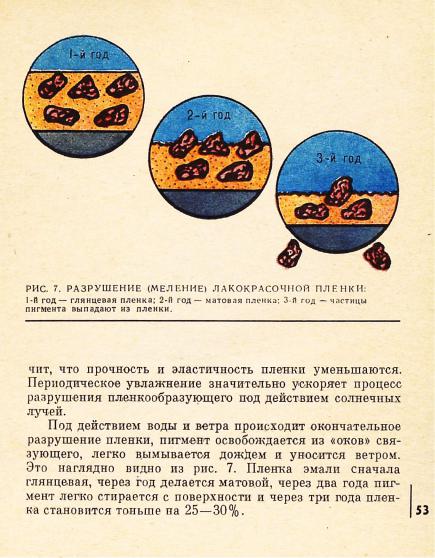

Посмотрим, что же происходит с макромолекулой ли нейного строения, например, хлорированного поливинил хлорида под действием ультрафиолетового облучения. Ос новная цепь макромолекулы разрывается, так как наруша ется наиболее прочная ковалентная связь, в результате

52 чего получаются молекулы меньших размеров, а это зна-

Однако не все нледкообразующие легко разрушаются при атмосферных воздействиях. Эмали на основе полиуре тановых смол не мелят и сохраняют высокие показатели декоративных и защитных свойств в течение семи лет не прерывного пребывания на открытом воздух'е.

Можно ли повысить атмосферостойкость уже получен ного лакокрасочного покрытия? Да, есть различные спо собы. и один из них подсказала нам природа. Поверхность яблока покрыта тонким слоем воскообразного вещества, влага не задерживается на его поверхности; бактерии, вы зывающие гниепие плода, через него не проникают. Хи мики создали нечто подобное — полировочную воду, в сос тав которой входят воскообразные и моющие вещества и мягкие наполнители. С ее помощью удаляются загрязне ния. слегка полируется поверхность и, главное, создается на поверхности лакокрасочного покрытия тонкий, всего в несколько микрометров слой гидрофобной пленки. Она способствует защите от влаги и частично от действия сол нечных лучей. Придание гидрофобностн поверхности ла кокрасочного покрытия — важная задача.

В природе эта задача блестяще разрешена водопла вающими птицами. Так, утка имеет специальную жиро вую железку; по мере надобности она клювом извлекает жир и размазывает его по перьям, вследствие чего они не намокают.

Ученые, исследуя возможность защиты пленки от дей ствия влаги, установили, что слой технического вазелина, толщиной всего 2—3 мкм, снижает влагопропнцаемость покрытия из перхлорвнпиловой эмали в 2 раза. Этот спо соб широко используется для изделий, которые длитель ное время должны находиться в воде.

Нагрев и охлаждение по своей природе прямо проти воположные факторы. Нагрев ведет к полимеризации, по ликонденсации и термоокислительной деструкции. При охлаждении никаких химических реакций не происходит, но полимер переходит в стеклообразное состояние, т. е. делается хрупким. Хрупкая плешка легко разрушается под влиянием даже небольшой деформации, вызванной уда ром, вибрацией или внутренними напряжениями, возник шими в пленке вследствие разности температурных коэффициентов липейнрго расширения пленки и подложки.

Вот пример, иллюстрирующий сказанное. При окраске подоконника глифталевой эмалью получилась ровная, глянцевая поверхность. Зимой окно часто приоткрывали, и морозный воздух попадал на подоконник. 11 вот через три года на глянцевой поверхности эмали, в том месте, ку да попадал холодный воздух, появились трещинки, и по крытие стало шелушиться. На остальной части подокон ника покрытие осталось без изменений.

Причина разного состояния покрытия заключалась в том, что при охлаждении пленкообразующее, находясь в стеклообразном состоянии, не смогло противостоять воз росшим внутренним напряжением и растрескалось. «Рас шатывание» пленки происходило многократно, так как окно открывали часто, а именно в момент перехода от по ложительной к отрицательной температуре в пленке воз никали напряжения. Эластичность же пленки при охлаж дении резко снизилась.

Коварным врагом лакокрасочных покрытий являются бактерии, грибки, насекомые и грызуны. Насекомые и гры зуны любят грызть лакокрасочное покрытие — это разру- j шепие механическое. Бактерии и грибки ассимилируют i (усваивают) углерод, входящий в состав макромолекулы |5 5

полимера; тем самым разрушая его. Это уже новый вид разрушения -- биологический.

Может быть Вы владели в темном сьиром месте на лако красочном покрытии черные, бурые, серые, зеленоватые пли другого цвета пятна — это грибки. Продукты жизне деятельности отдельных видов грибков содержат уксусную, щавелевую и даже азотную кислоты. Они-то и вызывают коррозию металла под пленкой лакокрасочного покрытия. Развитие грибков и бактерий возможно только при темпе ратуре выше 15° С в условиях высокой влажности. Если лакокрасочные пленки гигроскопичны, они делаются лег кой добычей грибков и бактерий.

|

3 |

ВО ДА-ВРАГ |

|

Глава |

ПОЛИМЕРНОГО |

||

|

ПОКРЫТИЯ

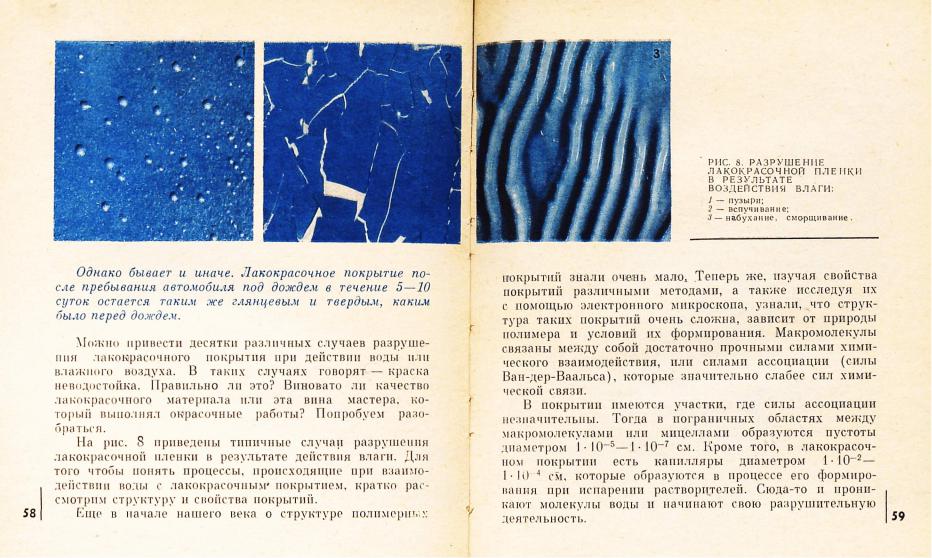

Одним из злейших врагов лакокрасочного покрытия яв ляются вода н растворы электролитов (солеи, кислот и др.). При их воздействии декоративные, физико-механи ческие и защитные свойства пленки претерпевают значи тельные изменения, причем чистая вода иногда оказывает большее влияние, чем растворы электролитов.

Гидросамолет, окрашенный перхлорвиниловой эмалью но глифталевой грунтовке, длительное, время эксплуатиро вался в морских условиях. Он часто находился на «плаву», и лакокрасочное покрытие оставалось без существенных изменений. Затем гидросамолет перелетел на пресновод ное озеро, и через несколько дней покрытие на подводной части лодки гидросамолета набухло и. покрылось мелкими пузырями.

Другой пример. Металлическая крыша дома была вы крашена масляной краской. Процесс полного высыхания покрытия еще не закончился, когда прошел дождь. Водо сточный желоб был засорен, и вода (заметьте,—■дождевая, т. е. почти дистиллированная) скопилась у желоба. Через некоторое время в местах, где была вода, пленка набухла, сморщилась и стала мягкой.

Наряду с этим, вследствие теплового движения цепей макромолекул, между ними возникают зазоры, куда проникают молекулы воды или электролита. При повы шенных температурах частота тепловых движений воз растает, соответственно возрастает и скорость диффузии влаги через пленку. Поэтому во влажных тропических условиях любое лакокрасочное покрытие набухает и через него влага скорее пробирается к поверхности окра шенного предмета.

При наличии в лакокрасочном покрытии пигментов, которые по своим размерам в сотни тысяч раз превосхо дят размеры макромолекул пленкообразующего, струк тура покрытия еще больше усложняется. Плотность упа ковки такой системы зависит от структуры и химического состава макромолекул, межмолекулярных сил, подвиж ности макромолекул, наличия гидрофильных групп (гидр оксильных, карбоксильных и др.). Все это в той или иной степени влияет на взаимоотношения полимерного покрытия с влагой.

При контакте с влагой происходят по существу два процесса — набухание покрытия и проникновение через него влаги. Влагонабухаемость — это способность моле кул полимера, а также пигментов абсорбировать моле кулы воды.

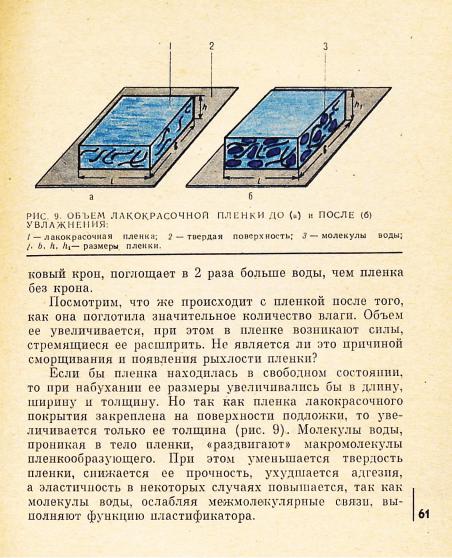

Получим свободные пленки из олифы, эпоксидной смолы, а также из акриловой смолы с добавкой 30% цин кового крона (гигроскопичный пигмент) и опустим их

вдистиллированную воду.

Врезультате поглощения воды масса пленки изме няется. Оказывается, что пленка олифы поглощает до 100% воды (от собственной массы), а эпоксидная пленка всего 2%. Если пленку олифы просушить при 200° С, то

количество поглощенной воды |

уменьшится примерно |

60 в 10 раз. Пленка из акриловой |

смолы, содержащая цин- |