книги из ГПНТБ / Галашевич, А. А. Торопец и его окрестности

.pdf81

ние» город Торопец. Последующие Челищевы в связи с торопецкими событиями не раз встречаются в древних документах. Из их же рода происходит знаменитый Бренко, который в битве с татарами на Куликовом поле, пользуясь сходством с Дмитрием Донским, облачился в его доспехи и, отведя гибель от князя, погиб сам. В XVII веке Челищевы неоднократно принимали участие в обороне Торопца, а позже почти во всех войнах, кото рые вела Россия.

Заказчик строительства усадьбы Подгородняя был од ним из богатейших помещиков, владея лишь в Торопецком уезде пятьюстами крепостными, что позволило ему за короткое время обстроить со всей роскошью свое име

ние.

Подгородняя интересна не только местоположением и редкостной целостностью комплекса. Все сооружения усадьбы призваны прежде всего настроить человека на элегический лад, на неторопливое созерцание природы. Все здесь необычайно просто, человечно, даже скромно. В ее зданиях есть что-то от простоты пушкинских строк, от душевной чистоты его героев. Мезонин, открытая ко лоннада, балконы, флигеля могли бы стать архитектур ным фоном для стихов поэта. Здесь так живо слышишь их:

Господский дом уединенный, Горой от ветра огражденный, Стоял над речкою. Вдали Пред ним пестрели и цвели Луга и нивы золотые....

К сожалению, очарование и интимность исчезли. По гиб парк, заросли пруды. Таинственные островки на пру дах трудно отыскать среди буйной ольховой поросли. И только архитектура усадьбы сохранила романтические от звуки пушкинской поры.

После смерти Александра Михайловича Челищева Под городняя переходит к его сыну, Евграфу Александровичу. С отменой же крепостного права имение быстро при ходит в упадок, беднеет и продается. В поздних докумен тах фамилия Челищевых в связи с Подгородней уже не встречается.

6. По старым торопецким трактам

ДОРОГА НА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ. Дороги не любят ме нять свои места. Многие, 'протоптанные в глубокой древ ности, сохранились до сих пор. С годами они помолодели, утратили свои горбы и рытвины, обсохли, оделись в ас фальт. По ним уже не тянутся грязно-седые лохмы, развешиваясь прядями по придорожным кустам и траве. До роги меняются с каждым годом. Лишь незначительно меняются их направления. Посмотрите старые карты. Сравните их с современными. И вы увидите, что в об житых центральных районах дорог стало больше. Одна ко старые сохранились и проходят там или почти там, где проходили раньше. Дороги были свидетелями многих событий нашей истории. Вдоль каждой стоят церквуш ки, монастыри, старинные дворянские усадьбы, построен ные людьми, которые так или иначе были связаны с эти ми событиями.

«ГУСТО СИДЯТ ЛЕСЛИ НА БЕРЕГУ ГОДЭ». Один из старых торопецких трактов на Великие Луки начинается прямо с «Особливого острова». Недолго пробежав вдоль озера, он углубляется в лес и идет параллельно левому берегу реки Торопы. Реки не видно. В жарком сосновом лесу о ней совсем забываешь. Только на мгновение, очу тившись на мосту, почувствуешь ее влажную прохладу.

Вскоре за развилкой, где от старого тракта отходит до рога, ведущая «а станцию Старая Торопа, начинается проселок, по которому километров шесть до села Михай

83

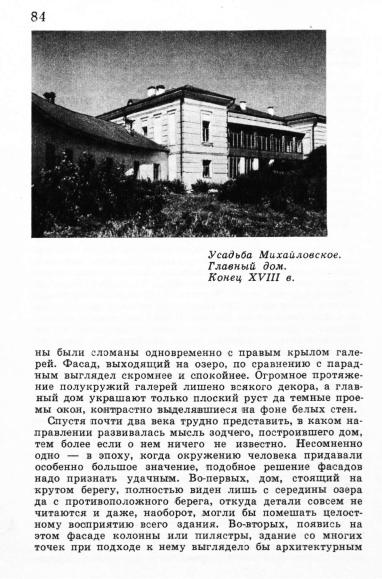

ловского. В Михайловском сохранилась одна из старин ных торопецких усадеб. Уже подходя к селу, догады ваешься, что впереди ждет нечто необычное.

Большой двухэтажный дом с крытыми галереями, об разующими циркумфиренщию, заканчивающуюся флиге лями, стоит на высоком крутом берегу безымянного озера.

От старого дворянского гнезда уцелела лишь половина дома. Правая часть — галереи и флигель — была разо брана сразу после войны. Но даже в таком виде здание вызывает удивление своей необычной величиной. Других построек не сохранилось. Все они погибли, и об их су ществовании можно догадаться лишь по виднеющимся тут и там длинным всхолмлениям, поросшим травой, — остаткам фундаментов. Почти полностью исчез некогда огромный парк.

Кто был первым владельцем этой усадьбы, сложившей ся в конце XVIII века, и автора ее строительства устано вить не удалось. Известно только, что накануне отмены крепостного права усадьбой владели Лесли, те самые, о многочисленных предках которых в Англии сложили шу точную песню: «Густо сидят Лесли на берегу Годэ, на берегу Годэ, под горой Бенакэ...»42. В Англии многочис ленным Лесли еще в XIV веке стало тесно, и они рассели лись при дворах всей Европы. В XVI столетии в разных странах Европы пять полководцев с фамилией Лесли командовали крупнейшими армиями. Тогда же один из Лесли попал в Россию и стал воеводой в Смоленске у Грозного царя, а его потомок принял активное участие в организации обороны все в том же Смоленске в 1812 году как предводитель смоленского дворянства. Его имя не раз упоминалось в военных донесениях тех лет. В Смоленской же губернии в селе Кошелеве находилось родовое имение Лесли, откуда они, как некогда из-под горы Бенакэ, нача ли расселяться по России. Если впоследствии подтвердит ся, что Лесли были заказчиками строительства усадьбы в Михайловском, можно будет шуточную песню из Англии применить и к ней. Берег есть, хотя и безымянный, гора тоже, а сам дом не уступит королевской резиденции.

Вдоль галерей, обрамляя парадный двор и подчеркивая величавую торжественность здания, стояло по двадцать колонн с каждой стороны. Колонны же, видимо, украша ли центральный фасад, поддерживая балкон второго эта жа. Благодаря этому игра светотени нарастала от боко вых скупо украшенных флигелей к центру фасада, флан кированного выступами рустованных ризалитов. Колон-

85

уродцем, потому что все видовые точки с берега крайне неудобны — снизу вверх. И, наконец, фасад-то северный, малоосвещенный, да к тому же рядом с водой. Легко представить, каким бы ледником он был, сделай на нем зодчий даже небольшую лоджию. Чтобы наши рассужде ния не показались странными, лучше всего обратиться к самим современникам и посмотреть, какие требования они предъявляли к своим постройкам. Вот, например, ар хитектор Н. А. Львов: «Если не пленяет вас согласие размера общего, и если ослушны вы наставлениям боль ших художников... то возьмите в уважение и положите по масштабу ваших проектов нашу холодную и длинную зиму, короткое и жаркое лето, куда от сих двух супро тивных сил деваться, когда мы в доме пристанища иметь не будем?»43.

Мастер Михайловской усадьбы не был «ослушан на ставлениям больших художников». Видимо, это побудило его по возможности пышно оформить дом с юга. Расста новка колонн вдоль галерей и сильный вынос боковых ризалитов создавали не только богатую светотеневую иг ру. Оживляя фасад здания, они притеняли его в жаркие летние дни. Поэтому рациональные моменты, положен ные в основу здания, стали и основой его эстетической выразительности.

Можно только сожалеть, что часть дома, а с ней и все интерьеры, погибли.

«АНСАМБЛЬ СПРОЕКТИРОВАН, ПО ПРЕДАНИЮ, АРХИТЕКТОРОМ, ПРИЕЗЖАВШИМ С ГРАФОМ ИЗ ПЕ ТЕРБУРГА...». Страшная была ночь 12 марта 1801 года. Офицеры, состоявшие в заговоре против полусумасшед шего Павла I, во главе с братьями Зубовыми и графем Паленом проникли в спальню и убили императора. Его лицемерный преемник, Александр I, вступив на престол, поспешил удалить подальше под благовидным предлогом всех фаворитов отца. Среди них находился наиболее при ближенный к императору и его любимец граф Григорий Григорьевич Кушелев. Блистательному павловскому вель може, чья головокружительная карьера вызывала недо умение и зависть даже у привыкших ко всему придвор ных, было наказано жить в своих имениях вдали от дво ра. Графских имений под Торопцом два. Одно в селе Краснопольцы Холмского уезда (от него сохранился только парк), а другое неподалеку от Михайловского в се ле Хворостьеве.

86

Добраться до Хворостьева сравнительно нетрудно. От развилки с Великолукского тракта в сторону железнодо рожной станции'Старая Торопа всего несколько километ ров. Затем проселком до самого села еще километра че тыре. На попутной машине все путешествие длится не сколько минут. Если же пойти пешком, то расстояния почти не заметишь. Проселок все время идет в молодом сосновом лесу. Под ногами мягкий теплый песок. От разогретых под солнцем сосен тянет смолой. На мосту через реку Торопу, недалеко от села, невольно остано вишься и залюбуешься, как в воде среди расчесанных те чением рыжеватых водорослей шныряют стайки мальков.

Село открывается неожиданно. Почти прямо от леса начинается густой заросший парк кушелевской усадьбы. Когда-то парк был еще больше. В нем росли вековые ду бы. Но в начале XX века новый владелец, купивший имение у разорившихся наследников графа, продал дубы на гробовые колоды для ржевских старообрядцев. Не

87

много уцелело и от самой усадьбы: церковь, небольшой флигель огромного барского дома да несколько поздних хозяйственных построек.

Имение Хзоростьево вплоть до конца XVIII века при надлежало Челшцевым. Григорий Григорьевич Кушелев купил его у них в 1799 году, облагодетельствованный ми лостями Павла I и получив графский титул. Надо заме тить, что Кушелев — незаурядная личность павловской эпохи. История свое отношение к мрачному деспоту иногда переносит и на его окружение, забывая, что ря дом с ним жили те, кто отдавал все свои силы делу слу жения России. Ведь именно в годы правления Павла I заканчивается полководческий путь Александра Василь евича Суворова и начинается военная карьера Михаила Илларионовича Кутузова.

Григорий Григорьевич, видимо, был из тех же самых людей, для которых продолжали жить идеи Петра I. Так же как Суворов и Кутузов, он, став вице-адмиралом, отдавал все силы возрождению русского флота. Как и Суворов, он разработал устав военно-морской службы. Ему принадлежит несколько переводов по военно-морской тактике. И не его вина, что не удалось при Павле вопло тить мечты о реставрации мощи русского флота.

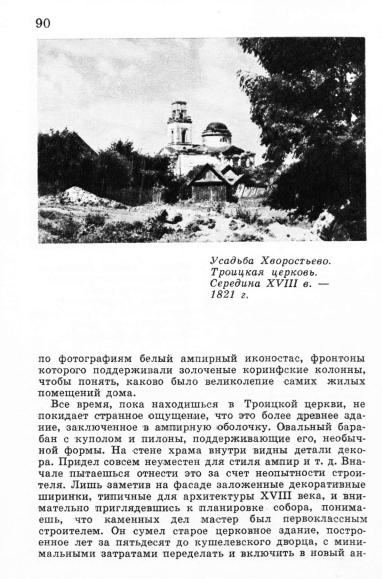

Сразу же после покупки хворостьевского имения Гри горий Григорьевич приступил к его перестройке. Дата освящения Троицкой церкви, 1821 год, позволяет опреде лить время окончания строительства. Еще в конце про шлого века в селе рассказывали, что строил усадьбу ар хитектор, приезжавший с графом из Петербурга. Что это за архитектор, в селе, конечно, не помнили, но рассказы повлекли за собой предположение — им мог быть Ква ренги. Предположение основывалось на том, что Куше лев был знаком с Кваренги, самым модным архитекто ром того времени. К сожалению, никаких документов, подтверждающих его авторство, не найдено, а стилисти ческий анализ архитектурных форм говорит даже обрат ное — Кваренги не был автором проекта хворостьевской

усадьбы.

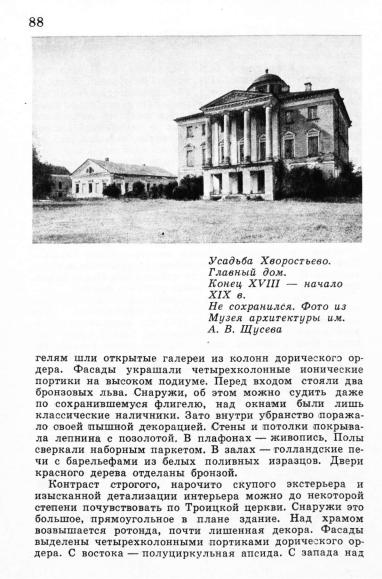

Судя по фотографиям, своими размерами главный дом не уступал Михайловскому, а по планировке и компози ции ансамбля напоминал Павловский дворец. Боковые флигеля и галереи образовывали циркумфиренцию. Весь большой круг парадного двора замыкался Троицкой цер ковью, точнее, ее западным фасадом, обращенным к главному дому. Центр главного дома — трехэтажное зда ние с деревянным бельведером. От дома к боковым фли-