книги из ГПНТБ / Галашевич, А. А. Торопец и его окрестности

.pdf40

палатки-балдахины. На стенах и сводах причудливые картуши с тончайшим обрамлением. Декорация интерье ра дополнялась резным иконостасом. Скупой и в общем маловыразительный интерьер церкви благодаря пышному убранству становился торжественным, нарядным, празд ничным. Мастера сумели органически соединить незатей ливое пространство здания конца XVII века с витиева тым узорочьем барокко.

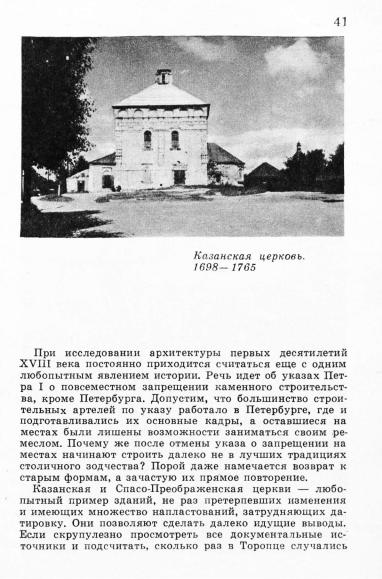

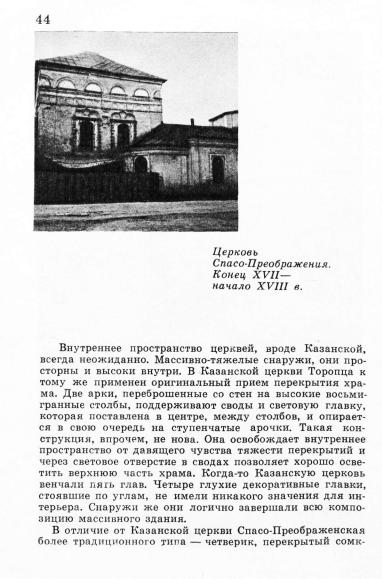

«В ГОРОДАХ КАМЕННЫЕ СТАРЫЕ ЦЕРКВИ ПОЧИ НИТЬ...». Есть на посаде две церкви, до сих пор остаю щиеся загадкой. Это Казанская на улице того же назва ния (ныне улица Соловьева) и Спасо-Преображенская, также давшая имя улице (теперь улица Никитина). Обе церкви, хотя и различны по своим архитектурным фор мам и декору, по-видимому, возникли одновременно, в конце XVII века. Загадка начинается с того, что мы не знаем точной даты их построения. Правда, есть упомина ния о выдаче в Казанскую церковь в 1698 году ан тиминса на освящение, но была ли она каменной или де ревянной — не ясно, а антиминсы в последующие годы, после бесчисленных торопецких пожаров, выдаются еще несколько раз. Примерно такая же картина и с Преобра женской церковью. Все выводы о времени возникновения приделов и обстроек основаны лишь на внешних наблю дениях архитектурных форм. И если их отдельные части не вызывают сомнения в своем позднем происхождении, то завершения храмов и декор, которые могли бы подска зать время построения, остаются неразгаданными. Чтобы наши дальнейшие рассуждения не казались странными, обратимся к фактам и посмотрим, с чем подчас приходит ся сталкиваться в определении времени возникновения здания, когда документы сообщают лишь дату строитель ства или ремонта, но молчат о самом характере строи тельства. Так, например, прототипом Казанской церкви может послужить церковь Лазаря в Суздале 1667 года или Казанская церковь в Коломенском (в Москве) 1680 года. А один из историков прошлого века, в руках которого несомненно было больше подлинных документов, утверж дает, что она построена в 1765 году. Не лучше обстоит дело и с Преображенской церковью, более распространен ным типом здания, для которой аналогией могут стать многие бесстолпные московские церкви середины XVII столетия, тогда как последняя дата ее освящения

1758 год.

42

пожары, из-за которых ремонтировались храмы, то цифра получится внушительной. А сколько каменных церквей было в это время на Руси и кто же их восстанавливал после различных стихийных бедствий, если существовал строжайший указ царя? Рассказ об этих двух церквах мы начали со строки, заимствованной из указа синода 11 мая 1722 года. «В городах каменные старые церкви починить. И вновь возводить по рассмотрению Синодному»18 — записано тогда, когда петровские указы еще не были отменены. Значит, не такие они были суровые, дей ствовали короткое время и еще более короткое время за прещали церковное строительство. Только приняв такую точку зрения, мы можем понять, откуда в Торопце пос ле долгого перерыва в каменном зодчестве стало возмож ным зарождение своей школы.

Церкви, подобные Казанской, встречаются часто в Ка лужской, Московской, Ярославской и других областях. Это вполне определенный, сложившийся в начале

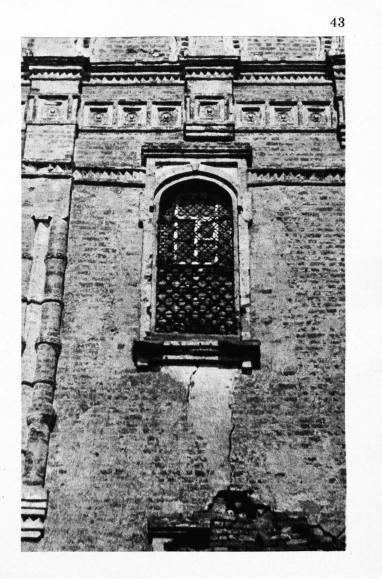

Фрагмент декора Казанской церкви

XVII столетия двустолпный тип здания, образовавшийся в результате поисков новых конструктивных приемов пе рекрытия больших площадей и освобождения внутренне го пространства от дополнительных опор для сводов. Как правило, такие церкви строились большими и высокими, иногда на подклетах, с одним или двумя приделами.

Подобные памятники удивляют многообразием декора тивных возможностей, которое умели извлечь зодчие из кирпича. Пышное развитие декора — характерная черта архитектуры XVII столетия, результат естественного раз вития предшествующего периода, когда храм стал для верующего не местом, а объектом поклонения. Самое же яркое пятно в декоре — керамические изразцы. Казан скую церковь украшает целый пояс, проходящий под ко кошниками, из цветных изразцов с головками херувимов. Важно надутые, толстые, розовощекие, они скорее напо минают глуповатые персонажи из сказок, нежели «стра жей престола господня».

45

нутым сводом. Она значительно меньших размеров и ме нее интересна внутри. Но зато снаружи — это один из лучших примеров «дивного узорочья» конца XVII века. Если бы не сломанные верхние яруса колокольни и вен чающие главки храма, она была бы еще наряднее, до полнила бы панораму города своим стройным силуэтом.

Своеобразны венчающие верх четверика храма кокош ники. Обегая по карнизу фасады, они ломаются на углах пополам, украшая одновременно два фасада. Под кокош никами помещены вставки из многоцветных поливных изразцов. Но на них изображены не херувимы, а двугла вые орлы. Мастера, украшавшие здание, рассматривали керамическую плитку как яркое цветовое пятно на фаса де. Поэтому со стороны, выходящей на реку и не види мой с улицы, некоторые плитки перепутаны, сохраняя лишь красочный ритм декоративного пояса. Обрамление окон и порталов близко к Казанской церкви. Отдельные детали повторяют убранство последней. Все пристройки Спасо-Преображенской церкви — результат поновлений после пожаров. Верхний ярус колокольни представлял особый интерес и напоминал уже знакомую колокольню Иоанно-Предтеченской церкви, но был более высоким и стройным. Формы этой колокольни, по-видимому, и лег ли в основу последующего торопецкого зодчества.

Строительная деятельность торопчан в конце XVII — начале XVIII века мало что дала нового для истории русской архитектуры. У истоков местного зодчества мас тера не «мудрствовали лукаво», пользовались хорошо знакомыми, готовыми образцами, повторяя известные, повсеместно возводимые на Руси. Но уже в этих построй ках начинают проглядывать отдельные черты, которые впоследствии разовьются и станут излюбленными в го роде.

«МАССИВНОСТЬЮ, ПРОЧНОСТЬЮ СВОИХ ПОСТРО ЕК ТОРОПЕЦКИЯ ЦЕРКВИ ГОВОРЯТ О ЩЕДРОСТИ ИХ СТРОИТЕЛЕЙ ИЛИ ВОЗСТАНОВИТЕЛЕЙ». Время прав ления Елизаветы Петровны можно по праву назвать зо лотым веком не только вельможных фаворитов, но и торопецких купцов. Таким богатым и влиятельным в горо де купечество никогда не было. Сохранилось любопытное предание, не подтвержденное документально, но которое с удовольствием рассказывали в Торопце еще в прошлом веке. Когда англичане обратились к Елизавете Петровне за разрешением торговать с Востоком через Россию, она

46

якобы собрала купцов, чтобы решить этот вопрос. На со брании из тридцати двух человек — девятнадцать было торопчан. По их настоянию императрица отказала англи чанам, ибо это было выгодно прежде всего торопецким купцам. Факт непроверенный и, скорее всего, легендар ный, но то, что местные купцы возводили для себя ка менные хоромы, ничуть не уступающие дворянским в уезде, — действительность.

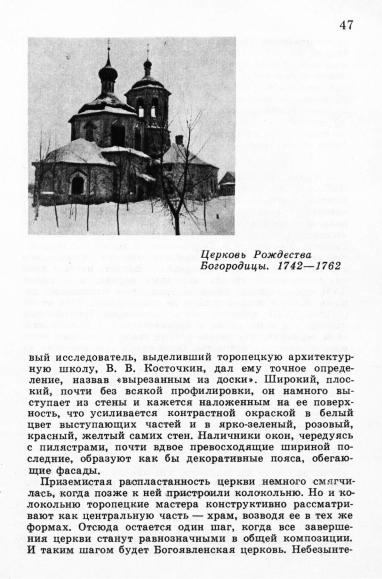

После некоторого ограничения. в каменном строитель стве Торопец, как и другие города, вновь начинает укра шаться церквами. Примерно за десять лет их было по строено пять, и это в городе, где на посаде проживало всего полторы тысячи жителей и где уже существовало более десяти церквей. Самой первой, в 1742 году, выстрои ли небольшую Рождественскую церковь. С этой датой также существует путаница. Клировые ведомости назы вают 1762 год, а топографическое описание Псковского наместничества утверждает, что она построена в 1757 го ду, и добавляет: «построена приходскими людьми»19. Не будем на этих датах заострять внимание. Важно, что эта церковь — первая дошедшая до нас из того круга памятников, которые составляют местную торопецкую школу. Что же произошло, что позволяет выделить ряд памятников в понятие школы? Если рассмотреть план здания, то его традиционность будет очевидной: неболь шой квадратный храмик с граненой апсидой и обширной трапезной с двумя приделами, апсиды которых в миниа тюре повторяют центральную. Но в решении наружных объемов произошло нечто неожиданное. Прежде всего мастера не стремятся четко отделить венчающий восьме рик от четверика, как это было в Никольской церкви, а мыслят храм единым объемом. Восьмерик перестает вос приниматься завершением. И если ранее этот прием имел место, то здесь он усилен декором, который преоб ладает не на венчающих частях церкви, а равномерно распределяется по всей поверхности здания или же, на оборот, сосредоточивается на нижнем ярусе, но обяза тельно тут л там одинаковый, перекликаясь родственны ми мотивами. Другой композиционной особенностью торопецких церквей становится зрительная распластанность вширь всего здания или одного фасада, как в Богоявлен ской церкви. Это ощущение усиливается своеобразным, ставшим в Торопце традиционным, фасонным покрытием, над которым приплюснутая венчающая главка на тон ком барабанчике кажется чрезмерно тяжелой. И, нако нец, декор, который не спутаешь ни с каким другим. Пер-

48

ресно отметить, что колокольня Рождественской церкви, будучи выше и стройнее, отдаленно напоминает знако мые колокольни Иоанно-Предтеченской и Спцсо-Преобра- женской церквей.

В интерьере сохранились фрагменты убранства стен, удивительно похожие по своему рисунку на декорацию Предтеченской церкви. Сходство настолько велико, дета ли лепного узора так точно повторяются, что можно сме

ло говорить об оформлении интерьеров рукой одного ма стера или артели.

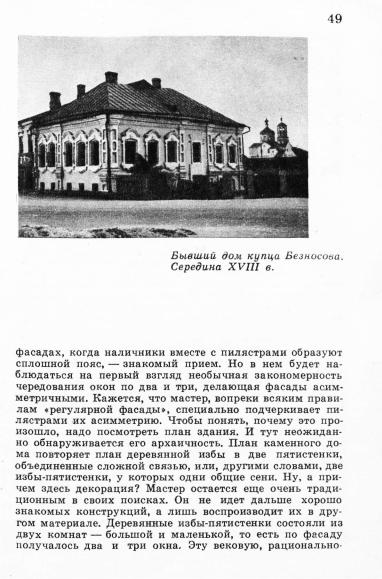

«ГЛАВА О ВСЯКОМ ДЕЛЕ, СБУДЕТСЯ ЛИ ИЛИ НЕТ...». Там, где в городе рейсовые автобусы разворачи ваются, объезжая вокруг странного П-образного здания, которое недавно было торговыми рядами с аркадой, рас полагался древний торговый центр. «На площади и в при легавших к ней торговых рядах — Большом, Мясном, Рыбном, Москотном и Серебряном, а также в близь ле жащем Хлебном ряду, преимущественно проявлялась торговая деятельность торопчан»20. Вокруг, их еще пом нят старожилы, стояли каменные церкви, а с конца XVII века площадь стала застраиваться каменными до мами. Первые жилые здания не сохранились. Зато от се редины XVIII столетия дошло несколько. Построенные примерно в одно время с Богоявленской и Рождествен ской церквами, они вместе с ними стали образцами мест ного торопецкого зодчества. Один такой дом, стоящий на площади, принадлежал купцу Безносову. Другие разбро саны в разных концах древнего посада. Может показать ся странным, что богатеи города не селились на одной улице. Вплоть до конца XVIII века на посаде не было та кой главной улицы. И купцы, или, как их называли, «лучшие люди», прямые выходцы из низов, селились там, где когда-то были усадьбы предков.

Первые каменные дома за два века вросли в землю, стали ниже, а когда-то они выделялись среди городской застройки наравне с церквами. Странное чувство испыты ваешь при виде их. Кажется, что многие созданы одним мастером, причем мастером, строившим в городе и церк ви, настолько схожи они с ними своей декорацией. Вре мя построения жилых домов неизвестно, но именно де кор дает возможность датировать эти здания одними го дами с церквами — серединой XVIII столетия. Особенно интересен дом Безносова, где декорация окон как будто прямо взята с Богоявленской церкви. Ее размещение на