книги из ГПНТБ / Галашевич, А. А. Торопец и его окрестности

.pdf

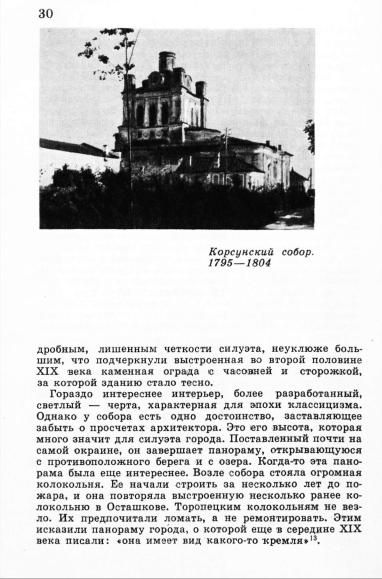

31

о |

5 |

10 |

План Корсунского собора.

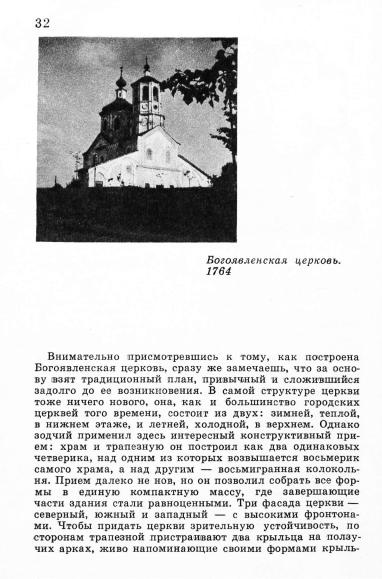

«ПОСТРОЕННАЯ ЗДЕШНИМ КУПЦОМ ФЕДОРОМ ФЕ ДОРОВИЧЕМ ГУНДОРОВЫМ». «Стоит терем-теремок» — так начиналось у многих первое знакомство с русской архитектурой. Это сравнение со сказочным теремком при ходит сразу, когда видишь другую церковь — Богоявлен скую, стоящую на «Особливом острове» или, как его еще называли, «Красном», построенную в 1764 году на сред ства купца Гундорова. Неизвестно, когда впервые остров был назван «Красным», и очень заманчиво связать название с самой церковью, настолько неповторимо свое образны, «красны», красивы архитектурные формы Бого явленской церкви.

В городе и далеко от него подобных церквей несколько. Подобных, но не таких. Эта является высшим взлетом архитектурной фантазии местной торопецкой школы зод чества, заключительным аккордом ее развития, начав шегося с конца XVII века и продолжавшегося около

70—80 лет.

33

ца —рундуки жилых построек конца XVII века. С вос точного же фасада, выходящего на озеро, когда кры лец совсем не видно и колокольня почти скрывается за восьмериком храма, силуэт церкви становится похож на высокую колокольню.

Особенно красив декор. Повторяя знакомые, типичные для своего времени формы, получившие распространение от Петербурга до Урала, он тем не менее остается типич но торопецким. Достигается это не столько изящно-за мысловатым рисунком, а пластичностью самих форм, их объемностью, когда термин «плоскостное барокко», опре деляющий круг этих памятников, становится почти не применимым к Богоявленской церкви. Если же теперь представить ее первоначальную окраску, где выступаю щие части были белыми, а сами стены ярко-зелеными, то привычный термин вовсе перестает соответствовать дей ствительности.

Любопытно, что торопецкие мастера ничего нового не изобретали. Они работали со знакомыми, привычны ми формами, стремились один подражать другому, но из этого подражания складывалось свое, присущее только им, позволяющее выделить их в самостоятельную школу. К сожалению, в огне торопецких пожаров сго рели почти все документы, и мы, наверное, никогда не узнаем имена строителей.

Полюбит Торопец свои церкви с пышной декорацией. С них перенесет декор на свои дома. Щедро раздарит по окрестностям. Но интереснее Богоявленской церкви уже не создаст ничего. Она останется высшим расцветом торопецкого мастерства.

Трудно спутать торопецкие архитектурные узоры с ка кими-либо другими. Иногда достаточно бывает увидеть небольшой фрагмент, обнажившийся из-под облетевшей штукатурки дома, перестроенного несколько раз и утра тившего свой первоначальный облик, чтобы точно дати ровать здание. Не раз такие детали заставляли нас вни мательно вглядываться в сооружение, исследовать его и убеждаться, что оно много интереснее, нежели казалось с первого взгляда, и построено лет на сто раньше.

4. На посаде

Название «посад» в городе забыто давно, наверное, за долго до того, как его улицы получили регулярную пла нировку. Посад стал третьим местом, где сложился в кон це XVII века город и где развивается сейчас. Город растет, новые кварталы далеко перешагнули старую границу. Им есть куда разрастаться, и благодаря этому старая его часть остается почти такой, как прежде, сохраняя для нас много интересных памятников прошлого. Возмож ность города развиваться вширь вселяет надежду, что Торопец вскоре станет еще одним заповедным местом и сю да будут совершать паломничество наряду с Суздалем, Ростовом, Новгородом и другими городами-заповедни ками.

По Торопцу приятно бродить в любое время года. Куда ни пойдешь — всюду стоят церкви, не похожие друг на друга, старые жилые дома тороиецкаго купечества и ме щанства, целые .улицы и кварталы с застройкой полуто растолетней давности. Ранней весной стены домов покры вает тень кружевного узора ветвей деревьев. На крышах сквозь снег озорно проглядывает зелень мха. Осенью под ногами шуршащий ковер опавшей листвы. Сквозь забо ры тянутся золотые шары и ярко размалеванные геор гины. А когда на город опускается осенний туман — в нем легко заблудиться. Зимой, в сумеречный вечер, осо бенно приветливы ранние огоньки в окошках, тут и там выглядывающие из-за высоких сугробов.

Здесь, на старом посаде, город сложился быстро, всего за каких-нибудь сто — сто пятьдесят лет, да так и замер

35

в своем развитии в конце XVIII века. «Да, жалок ты стал, воинственно-торговый Торопец! Где твое прежнее величие! Где твоя слава! Увы, она, кажется, погасла навсегда!..» — с горечью отмечал один историк в конце прошлого века14. И, как бы вторя ему, путешественник, посетивший Торолец, добавляет: «Люди здесь живут до того мирно, что, справясь в скандальных новостях петербургских и мос ковских газет, не найдешь ни одного процесса, порожден ного туземным кляузничеством, ни одного доноса на су дью и исправника. Древность, совсем древность, невозму тимая, тихая, блаженная, мирная»15. Автор, написавший эти строки, ошибся только в одном — древность Торопца никогда не была «блаженной». Не была она «невозмути мой» и тогда, когда город начинал приобретать «тихий, мирный» вид, так умиливший автора из столицы.

Торопец жил активной, напряженной торговой жизнью. Товары привозили отовсюду и увозили еще дальше, а в городе оседали деньги. Именно во второй половине XVII века в Торопце складываются потомственные динас тии купцов Гундоровых, Безносовых, Туфановых и дру гих, в чьих руках скапливаются баснословные богатства. Результат их деятельности стал быстро сказываться. В городе началось бурное каменное строительство: снача ла церквей, а вскоре и жилых домов. Только за период с 1696 по 1710 год было выдано тринадцать антиминсов на освящение «новопостроенных храмов». Не все церкви сохранились до нас: деревянные погибли в пожарах, ка менные были разрушены по той же причине или осно вательно перестроены, но даже та небольшая их часть, которая осталась, позволяет шаг за шагом проследить развитие торопецкой архитектуры.

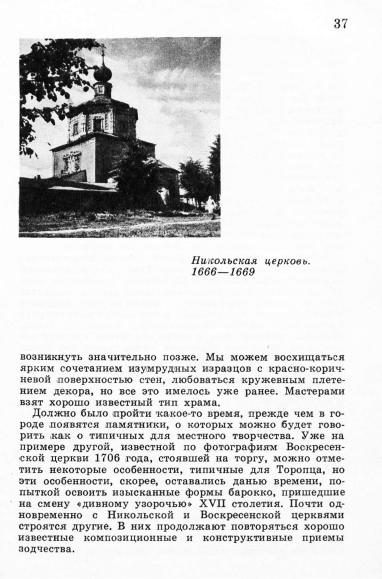

«ПОСТРОЕНА ПРИХОДСКИМИ ЛЮДЬМИ И ВКЛАД ЧИКАМИ». Большая улица торопецкого посада (ныне Ленинградская улица), петляя среди домишек, подходи ла к заставе и через ворота в деревянной городьбе, окру жавшей посад, уходила на север в Новгород. (С XVIII ве ка эту дорогу стали называть Санктпетербургской.) Непо далеку от заставы, при дороге, в XVI веке возник неболь шой монастырь — Никольский, служивший одновременно и укреплением при подступах к городу. Монастырь никог да не славился особым богатствам и чудотворными свя тынями. В XVIII веке по приказу Екатерины II его упразднили. От него и осталась первая каменная церковь города, построенная в 1666 году «приходскими людьми и

38

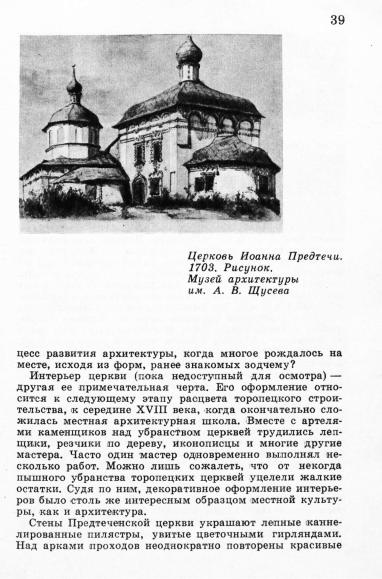

«ОНЫЙ ЖЕ ГОРОД НЕ МАЛО УВЕЛИЧИВАЮТ И ПРИДАЮТ ЕМУ МНОГО КРАСЫ КАМЕННЫЕ ЦЕРК ВИ». Примерно в одно время с Никольским монастырем на Ивановской улице торопецкого посада (ныне ул. К. Маркса) возникает женский монастырь — Иванов ский. Как и о Никольском, о нем почти ничего не извест но, кроме того, что он существовал уже в XVI веке и был очень беден. В монастыре жили священник, игуменья и двадцать пять монахинь. В писцовых книгах о них ска зано: «питаются от церкви и от мира»17. В 1703 году сю да выдается антиминс на освящение Иоанно-Предтечен- ской церкви, которую называют «новопостроенной*. Дата построения не противоречит архитектурным формам зда ния, хотя они несколько запаздывают в своем развитии и характерны для более раннего периода. Небольших размеров приземистая церковь в первый момент произ водит впечатление чего-то недосказанного. Когда же бли же познакомишься с памятником, обойдешь со всех сто рон, невольно оценишь его объемы, его пластику.

От других торопецких церквей Иоанно-Предтеченская отличается необычной композицией и пропорциями. Основная выразительность достигается сочетанием плос костей стен с небольшим вкраплением декора, оживляю щим их ровную поверхность, а также за счет придела с южной стороны, над которым возвышается миниатюрная колоколенка, скорее напоминающая восьмерик храма. Вероятно, поэтому вскоре рядом построили высокую ко локольню, переделав восьмерик звона старой .под завер шение придела. Когда же большую колокольню сломали, восьмеричок-колоколенка опять приобрел свое прежнее значение в композиции церкви. Возможно, именно этот прием постановки колокольни над приделом натолкнул мастеров на мысль поставить колокольню над трапезной

Богоявленской церкви.

При всей своей скупости декор Предтеченской церкви необычайно разнообразен. Кокошники, венчающие храм, могут напомнить московские, пояс поребрика и «косицы» по угловым лопаткам — псковские приемы декорации, резные колонки окон храма похожи на каргопольские. В форме фигурнбго покрытия церкви и колокольни мож но усмотреть украинские прототипы. Поистине необъят ное поле деятельности для поисков всевозможных влия ний и заимствований. Влияний много, а церковь имеет свой, присущий только ей облик, и вряд ли его можно объяснить, ссылаясь лишь на влияния. Не слишком ли много их для одного памятника, не был ли проще про-