книги из ГПНТБ / Галашевич, А. А. Торопец и его окрестности

.pdfВ центре древнего торгового пути

«ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ». Есть на земле уголки, словно специально предназначенные для жизни людей, своей красотой вечно приносящие им радость. Люди издавна ценили их. Один из таких уголков — восточный склон Валдайской возвышенности, по которому проходит водо раздел рек, текущих на север, юг и запад. Здесь среди болот и лесов, с высоких холмов и из озер начинается путь Волги, Западной Двины, Днепра, Ловати и их при токов. Реки, незаметными ручейками впадая в природные водохранилища озер Селигера, Стержа, Бросно, Соломено и других больших и малых озер, выходят из них полно водными, способными поднять даже современные речные суда. Озера и притоки рек местами настолько близко подходят друг к другу, что невольно удивляешься рачи тельной хозяйственности великого волшебника — приро ды, не объединившей их вместе, а заставившей раз бежаться в разные стороны и связавшей голубыми доро гами в одной точке теплый юг и холодный север. С не запамятных времен освоили люди этот путь, получивший позже название «из Варяг в Греки». Трудно сказать, когда он стал известен. Первые письменные упоминания о нем, не дошедшие до нас, но положенные в основу «По вести временных лет», относятся исследователями к 1037 году. Судя по ним, путь «из Варяг в Греки» соста вителям летописи был хорошо известен: «Из Руси можеть ити по Волзе в Болгары и Квалисы на восток дой ти в жребий Симов, а по Двине в Варяги... Днепр, бо потече из Оковского леса... втече в Понтьское море, еже море словеть Русское...»'.

11

нако сами пути точно проследить пока не удается, к то му же они неоднократно менялись, сохраняя лишь самые общие направления. Один из путей пролегал по озеру Селигер, из которого на юге вытекает порожистая речка Селижаровка, впадающая в Волгу, а на севере, отделен ное от него полуторакилометровым перешейком, лежит небольшое озерцо с нежным названием Глубочек, откуда берет начало вертлявая Щебериха. Весной по наполнен ной водой Щеберихе можно попасть в реку Полу, приток Ловати, а уж по Ловати лежит прямой путь на север, в новгородские земли. Именно его летописи назовут «серегерским». Второй путь, вероятно, шел по той же Поле почти до самых ее истоков и далее, где волоком, а где озерами, в Западную Двину и в озеро Стерж, через кото рое протекает Волга. По притоку Волги Вазузе и из За падной Двины попадали в Днепр. Наиболее труден, веро ятно, был третий путь по реке Торопе, притоку Двины, до озера Соломено. Отсюда более сорока километров до речки Сережи, там, где находится село Волок, товары переправляли сушей. Все основные водные пути были также связаны волоками, проходившими по притокам главных рек и озерам.

Торговые пути, лежавшие в центре водораздела, осо бенно привлекали людей, и они селились вдоль них на многочисленных островах и полуостровах. Глухие непро ходимые леса и топкие болота служили надежной защи той, а тихие, спокойные протоки, озера и речушки позво ляли легко общаться между собой. Но не только это влекло людей. Леса, богатые дичью и зверем, обильные рыбой озера давали человеку все необходимое для су ществования. Археологами здесь найдены стоянки почти всех эпох, начиная с мезолита. Проходили века, сменя лись эпохи, одни племена вытесняли другие. Примерно с VIII века сюда пришли славяне-кривичи, постепенно от тесняя на север племена балтов. Немногим более ста лет потребовалось славянам-кривичам, чтобы освоить земли по истокам рек западной части Валдайской возвышенно сти. К началу IX века они становятся их племенной тер риторией.

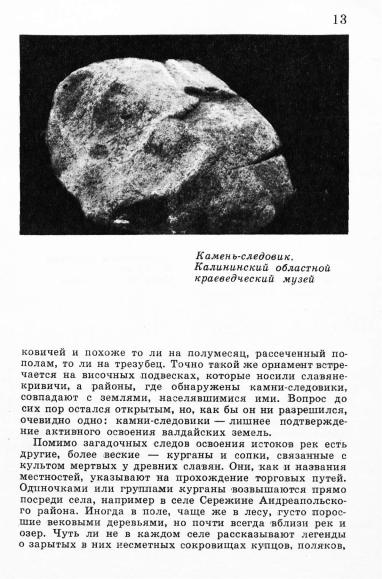

«ПОЧАХ РЫТИ РЕКУ СЮ*. Живет в городе Шуе ин тересный человек с беспокойной добровольной долж ностью — краевед, страстно влюбленный в «Страну исто ков» — Сергей Николаевич Ильин. Обследуя бассейн Се лигера, Ильин обратил внимание на камни-валуны, кото-

15

f 4 t ri

ЯМ * А Г д И6 по

Y^X I P U T t f t K

H)A1ZW4H<0

П4ВЛ06И^"“

IKPCT Win'

b e Т 4 Ш

ull- w -

Стерженский крест. 1133. Прорись. Калининский областной краеведческий музей

родом. Своеобразна судьба этого города. Богатейший тор говый центр Древней Руси, он на протяжении всей своей истории зависел от того, как много хлеба смогут привез ти купцы с юга. Хлеб становился причиной междоусоб ных княжеских войн, диктовал Новгороду самые невы годные условия перемирий. Нехватка хлеба вызывала го лод и волнение среди горожан. Достаточно было захва тить основные водные пути на Волге, Днепре или на Се лигере, как этот могущественный вольнолюбивый город вынужден был начинать самые отчаянные действия, пус каться в рискованные авантюры, чтобы освободиться от хлебной блокады, или же заключать унизительнейшие договоры. Больше жизни ценили новгородцы свои вод ные торговые пути. В наиболее опасных местах, на волоках, они закладывали укрепленные городки, посы лая туда многочисленные дружины, своих сынов и братьев. На протяжении почти всего водного пути рас ставлялись дозоры, предупреждавшие о приближающей

16

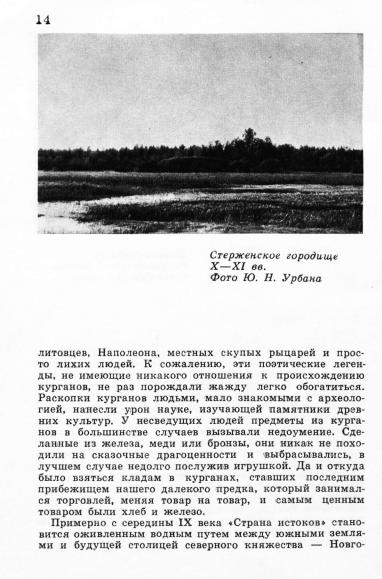

ся опасности. Один из таких городков — Стерж, получив ший название от озера Стерж, можно видеть и сейчас. Если к нему плыть водой, то на низком берегу из-за по ворота неожиданно откроется небольшой холм. Но стоит подняться на него, как обнаружишь, что это не холм, а оплывшие земляные укрепления — валы с характерной чашеобразной впадиной. Тихо на валах. Колышется тра ва. Веселыми бликами сверкают под солнцем стержэнские воды. В голубом мареве тонут очертания противопо ложного берега и темная полоска леса. Кругом распахан ные поля. Сейчас трудно представить, что когда-то валы были выше и круче. На их гребне возвышался деревян ный тын, чуть наклоненный наружу заостренными кон цами бревен. На берегу шумел торг, а на стенах крепос ти день и ночь маячила стража, тревожно вглядываясь в даль: не покажется ли на горизонте сигнальный огонь — вестник беды.

Но не только о защите беспокоились новгородцы. По рой они пытались улучшить водные пути. С городка про исходит редчайший памятник — знаменитый каменный Стерженский крест, весом около пятисот 'килограммов, хранящийся в Калининском краеведческом музее. О зна чении водных путей для Новгорода лучше любых слов может поведать краткая надпись на кресте: «Лета 6641 (1133 г.) месяца июля 14 день почахъ рыти реку сю язъ Иванко Половицъ и крестъ съ поставихъ». О какой реке сообщает текст надписи —- неясно. Не исключено, что Стерженский крест, несмотря на свой колоссальный вес, проделал большое путешествие, прежде чем попал в го родок. Но сама надпись, повествующая об углублении русла реки Иванком Половицем, тем не менее остается первым упоминанием об ирригационных работах на нов городских торговых путях.

Таких городков, как на берегу озера Стерж, много раз бросано по берегам рек и озер на восточных склонах Валдайской возвышенности. Они как братья-близнецы похожи друг на друга и были основаны в разное время новгородскими, ростово-суздальскими, смоленскими, тверскими и московскими князьями, закладывались ли товцами и поляками во время захвата этих земель. Одни не просуществовали и ста лет, другие дошли до наших дней, десятки раз меняя свой облик. Нам предстоит еще побывать на некоторых из них, а от городища древнего Торопца начнется наш путь по стране истоков.

2. Город Кривит

♦ИСТОРИЯ ОТ ДРЕВНИХ ЛЕТОПИСЦЕВ О ГРАДЕ КРИВИТЕ, ЯЖЕ СТАРАЯ ГОРОДИЩА И О ОБЫВАТЕ ЛЯХ ТОГО КРИВИЧЕХЪ». Утвержденный в XVIII веке герб Торопца имел форму щита, на зеленом поле которого изображалась шатровая крепостная башня с проездными воротами и флагштоком над ней. Над башней поперек щита — лук. Эти атрибуты войны лаконично говорили о том значении, которое на протяжении многих веков имел Торопец для русских земель. Может быть, поэтому, когда нескончаемые битвы остались позади и городу переста ли угрожать какие-либо опасности, он быстро приобрел уютный ♦домашний» вид, широким полукольцом разме тавшись по берегу озера Соломено.

Прибрежные домишки Торопца вплотную подступили к самой воде. Среди невысокой застройки поднялись ко локольни и главки церквей, воскрешая в памяти знако мые силуэты Суздаля. Лишь спустя некоторое время по нимаешь, что пришедшее на память сравнение с Сузда лем случайно, настолько неповторим город своим силуэ том, своими памятниками, гладью озера и неторопливым очертанием округлых холмов, окруживших его со всех сторон. Видимо, эта величавая панорама побудила пер вого историка города П. Иродионова сказать о нем;. ♦Ибо сколько сей город ныне не мал и не славен, в рассужде

нии прочих городов, но несмотря на |

оное, было в нем |

|

довольно достопамятностей»2. |

'- Кг - |

^ |

На южной окраине Торопца, сразу за последним до мом, поднимаются высокие валы городища, названного

18

летописями Высоким Малым городищем, в отличие от других валов Большого Старого городища, опоясавших природный мыс при выходе реки Торопы из озера. В кон це XVII века при составлении межевых книг Малое горо дище было принято за город кривичей, и его назвали Кривитеском. Составители книг, видимо, основывались на каких-то легендах или преданиях. Однако в ранних источниках, начиная с 1074 года, когда впервые упоми нается купец Исаакий родом «торопечанин», постригший ся в монахи в Киево-Печерском монастыре, название Кривитеск нигде не встречается.

Историки XIX века, ссылаясь на ростовское предание о богатыре Александре Поповиче, высказывали предпо ложение, что основателем Торопца был его слуга Тороп: «Победи Константинъ... своею правдою и теми же храб рыми Александромъ съ слугою Торопомъ, то же бе и Тимоня Золотой иоясъ...»5. Однако оснований для такого предположения, кроме случайного совпадения имени бы линного персонажа и названия города, нет. Археологиче ские раскопки последних лет показали, что город возник очень рано как укрепленное поселение, хотя сами валы относятся к XII веку и насыпаны были, вероятно, пер вым торопецким князем Мстиславом Ростиславовичем Храбрым.

Огромная чашеобразная впадина, открывающаяся при подъеме на валы, даже сейчас производит внушительное

впечатление. Такие |

высокие |

валы |

немалая |

редкость. |

В XII веке это была неприступная крепость. Озеро под |

||||

ходило к земляным |

укреплениям, |

которые |

опоясывал |

|

глубокий ров, соединявшийся с ним. |

Получался как бы |

|||

остров, связанный с берегом |

лишь |

подъемным мостом. |

||

За валами, совсем незаметные с берега, стояли домишки горожан. Только, по-видимому, в самом центре поднима лись княжеские хоромы и главка деревянной Георгиев ской церквушки. Интересная планировка была у древне го Торопца. Его улицы повторяли очертания валов. До ма стояли тесно, вплотную друг к другу. Но места все равно не хватало, и многие селились вблизи города на посаде. За городом же держали скот. При малей£ией опасности посад сжигался, а скот загоняли за валы или

подальше в лес.

Так же как и а Новгороде, улицы Торопца имели бре венчатые мостовые. Мостовые быстро сгнивали, и тогда настилали новые. Во время раскопок их было отрыто не сколько. Каждая служила, по всей вероятности, немного более тридцати лет.