книги из ГПНТБ / Прикладная спектрометрия с полупроводниковыми детекторами

..pdfРис. 5.7. Схематическое изображение конструкции крио стата КР2.

хладопроводом из гофрированных металлических трубок. Более подробно особенности конструкций криостатов, требования к их отдельным узлам и деталям, особенности их изготовления рас смотрены в работах [47, 48, 54—64].

Для поддержания разрежения в вакуумной полости криоста та все шире стали использовать электроразрядные насосы.

Рис. 5.8. Модификация криостатов КР1 н КР2.

В некоторых случаях изготовители ППД встречаются с труд ностями при установке открытых детекторов в криостаты с та кими насосами. В работах [65, 66] указывается, что нередко при включении электроразрядных насосов истекает струя активных органических соединений, приводящих к «отравлению» внешней поверхности ППД и резкому увеличению поверхностных токов электронно-дырочного перехода. В связи с этим рекомендуется тренировку и откачку внутреннего объема криостатов вести с помощью внешних криосорбционных насосов, а электроразрядный насос включать только после достижения глубокого разре жения в вакуумной полости криостата. Опыт авторов показал, что целесообразно напротив патрубка электроразрядного насоса устанавливать медный радиатор, имеющий тепловой контакт с хладопроводом. В этом случае подавляющая часть органиче

201

ских соединении, истекающих из электроразрядиого насоса при его включении, встречает на своем пути холодный радиатор и оседает на нем. Естественно, такие затруднения не возникают

|

|

|

|

|

|

|

|

при установке в криостат капсу |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

лированных детекторов. |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

В последнее время предприни |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

мались |

попытки |

сделать |

полный |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

тепловой расчет криостатов раз |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

личной конфигурации, чтобы по |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

лучить |

зависимости |

|

температуры |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

на конце хладопровода в месте |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

установки ППД от конструктив |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

ных |

|

параметров |

|

криостатов. |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

В работе [67] проведен тепловой |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

расчет |

криостата, |

|

аналогичного |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

отечественным |

криостатам |

типа |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

КР1. |

|

При этом |

предполагалось, |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

что тепловая |

изоляция |

идеаль |

||||||

О |

л |

|

|

2 |

|

з- |

f |

ная, |

и |

теплопроводность |

хладо |

|||||

|

|

|

провода, по которому «транспор |

|||||||||||||

|

Время охлаждения, ч |

|

||||||||||||||

|

|

тируется» холод |

к |

|

ППД, |

тоже |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

Рис. 5.9. Экспериментальные и |

идеальная. |

|

|

|

проведенного |

|||||||||||

расчетные |

зависимости |

темпе |

В |

|

результате |

|

||||||||||

ратуры на конце хладопровода |

расчета получили, |

что |

темпера |

|||||||||||||

различной длины после |

начала |

туру |

Т |

на конце хладопровода в |

||||||||||||

|

охлаждения. |

|

|

|||||||||||||

|

|

|

месте |

установки |

ППД |

|

можно |

|||||||||

Линии — расчетные |

данные |

для |

|

|||||||||||||

хладопроводов |

длиной |

150 (— •—1. |

представить в |

виде |

следующей |

|||||||||||

100 {---------- ) |

и 65 |

см |

(---------). Точ |

зависимости: |

|

|

|

|

|

|

||||||

ки — экспериментальные данные. |

|

|

|

|

|

|

||||||||||

T {t,x ) = |

T0 + |

4 (Г, - |

Г0) |

|

|

ал"-(1 + 2 |

г п ) Ч . |

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

л |

|

2 j e x p ---- ■ |

41? |

|

)х |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

ш=о |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

X |

J |

_ _ _ |

(1 + |

2m) xv |

|

|

|

|

|

(5.7) |

|

|

|

|

|

|

2пг + |

. COS |

|

2L |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

где t — время |

|

после |

погружения |

|

хладопровода |

в |

криоген; |

|||||||||

х — расстояние |

по |

хладопроводу от |

поверхности |

|

криогена до |

|||||||||||

данной |

точки; |

Т0— температура |

криогена; |

|

7\— температура |

|||||||||||

хладопровода |

до погружения |

его |

в |

криоген; |

|

а — коэффициент |

||||||||||

диффузии; L — общая длина хладопровода.

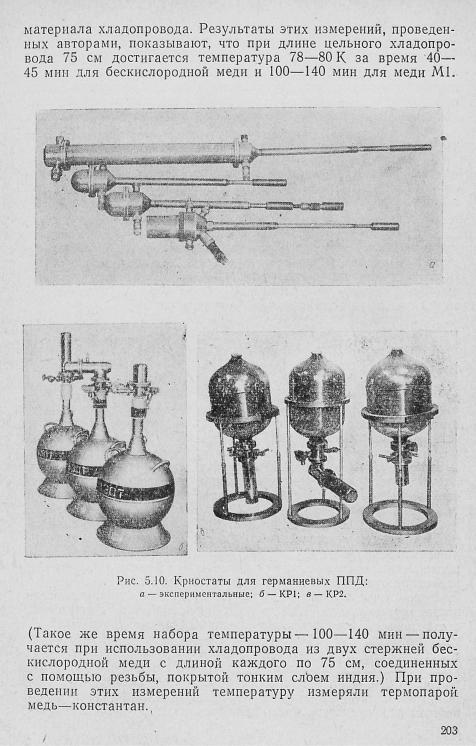

На рис. 5.9 приведены расчетные зависимости температуры на конце хладопровода как функция времени для хладопроводов различной длины. Сравнение расчетных данных с эксперимен тальными для хладопровода длиной 65 см показывает хорошее их соответствие. Можно добавить, что на криостатах, приведен ных па рис. 5.10, также проверялась зависимость времени набора температуры для различных длин хладопровода, способов меха нического соединения отдельных его частей, а также влияние

292

§ 5.3. Ф А К ТО Р Ы , О П Р Е Д Е Л Я Ю Щ И Е Ф О Р М У А П П А Р А Т У Р Н О Г О С П Е К Т Р А

Аппаратурная линия гамма-спектрометра с ППД опреде ляется не только процессами передачи энергии у-кваита полу проводниковому материалу детектора, ио и процессами сбора образовавшихся в результате этого взаимодействия свободных носителей заряда. Рассмотрим некоторые факторы, приводящие к отличиям аппаратурного спектра от истинного спектра у-Квантов.

В наибольшей мере экспериментатор был бы удовлетворен «идеальным» спектрометром [68, 69], у которого имеется одно значная связь между энергией у-кваита Е у и параметрами выходного сигнала (например, амплитудой U), т. е.

U = к ■Еу, |

(5.8) |

где k — коэффициент преобразования при постоянной в регист рируемом диапазоне энергий эффективности, близкой к единице. В этом случае при регистрации моиоэнергетического у-излуче- ния аппаратурное распределение «идеального» гамма-спектро метра имеет вид нормированной 6-функцин, т. е.

|

|

^МП'-'С |

|

|

(5.9) |

|

|

U = k |

&(Еу)8(Е — Ey)cD(Ey)dE, |

||||

|

|

Еу |

|

|

|

|

|

|

^МНН |

|

|

|

|

где |

Е Умт, £ v |

— границы |

энергетического |

диапазона; |

||

е(Еу)— эффективность |

регистрации; |

Ф(&у) — поток |

у-излуче- |

|||

ния, |

падающего |

на |

чувствительную |

поверхность |

детектора. |

|

На практике |

получается, что |

помимо несоответствия аппа |

||||

ратурной линии идеальной ее форма претерпевает существенные изменения в зависимости от энергии регистрируемых у-квантов. Эти обстоятельства обусловливают определенные трудности, связанные с интерпретацией аппаратурных распределений гамма-спектрометров.

Как отмечалось в § 5.1, в процессе первичного преобразова ния в пределах чувствительной области ППД энергии у-квантов в электрический заряд лежат процессы фотоэлектрического поглощения, комптоновского рассеяния и эффекта образования электрон-позитронных пар (см. рис. 5.1 и табл. 5.1).

Рассмотрим аппаратурный спектр, получаемый при использо вании германиевого ППД, в двух энергетических диапазонах, энергетическая граница между которыми лежит при Е у — 2 т й& . Для простоты будем считать, что в обоих случаях регистри руется моноэнергетическое у-излучение.

На рис. 5.11, а приведен гипотетический спектр у-излучения, получаемый в первом диапазоне (0 < Е у < 2 т осг) . Крайний пра вый максимум амплитудного распределения, который в даль нейшем для краткости будем называть пиком, обусловлен пол-

204

ным поглощением энергии у-квантов в чувствительной области детектора. Пик полного поглощения обусловлен процессами фотоэлектрического поглощения и многократного комптоновского рассеяния с последующим фотопоглощением. Наличие «хвоста» в левой части пика полного поглощения можно объяс нить двумя основными причинами. Во-первых, регистрируемый у-квант до попадания в чувствительную область ППД уже успел

Рис. 5.11. Гипоте тические спектры у-излучеиия:

о — энергия |

£ < 2 ш 0с2; |

•б — энергия |

£ > 2 ш 0с: . |

претерпеть комптоиовское рассеяние на малый угол, вследствие чего он потерял часть своей энергии. Для уменьшения возмож ного рассеяния у-кванта до попадания его в чувствительную область ППД применяют коллиматоры различного типа и при нимают меры для уменьшения рассеивающей массы. Поэтому при проведении высокоточных измерений исследуемое веществоизлучатель наносят на тонкие органические пленки, а блок детектирования конструируют так, чтобы поток регистрируемых у-квантов на своем пути встретил бы минимальные толщины

205

потенциальных рассеивателей (оболочки колпака криостата, малый мертвый слой у ППД и т. д.). Во-вторых, часть образо ванных в чувствительной области носителей заряда взаимо действует с центрами захвата («ловушками»). Более подробно последний вопрос будет рассмотрен в конце настоящего пара графа.

Указанные явления приводят к асимметрии пика полного поглощения, причем подавляющая часть такой асимметрии обус ловлена захватом носителей. Степень асимметрии пика полного поглощения обычно определяют следующим образом: иа рас стояниях от максимума пика в три стандартных отклонения (За) слева и справа выбирают равные участки спектра, кратные о, и не меньшие пяти каналов. В этих участках усредняют отсчеты по каналам, и полученное значение приписывают середине этого участка. Через рассчитанные точки проводят прямую линию, которую экспериментаторы иногда называют пьедесталом под пиком. Этот пьедестал может быть обусловлен как внешним фоном, так и регистрацией у-квантов более высоких энергий. После этого строят в полулогарифмическом масштабе (линей ном по оси каналов и логарифмическом по оси интенсивности или отсчетов) распределение, полученное в результате вычита ния из исходного распределения определенного выше пьедестала. Из максимума получившегося распределения опускают перпен дикуляр на ось каналов. На полувысоте (или на одной десятой высоты) пика проводят прямую, параллельную оси абсцисс (каналов) и пересекающую полученное распределение. Теперь определяют длину (в относительных единицах) отрезков, огра ниченных правым склоном распределения и перпендикуляром, опущенным из максимума на ось каналов (П), и аналогичным отрезком с левой стороны этого же перпендикуляра (Л). Мерой асимметрии пика является отношение П/Л. Естественно, что при использовании хороших детекторов это отношение близко к еди

нице.

О качестве аппаратурной линии гамма-спектрометра с ППД судят также по отношению ширин пика ПШ, измеренной на одной сотой, на одной десятой и на половине его максимума

(или высоты), т. е. ПШ ^ М/ПШ М и ПШ М/ПШ М.

Для нормального распределения указанные отношения равны 1,41 и 1,83 соответственно. Обычно изготовители ППД норми

руют отношение ПШ ^М/ПШ —М величиной, не превышаю

щей 2.

В работе [70] приводится метод отбора импульсов по их временным характеристикам, при которых это отношение прак тически равно своему теоретическому пределу.

Протяженный континуум, правый край которого отмечен на рис. 5.11, а, Ен обусловлен регистрацией комптоновских электро

206

нов отдачи. По своей форме это распределение находится в хо рошем согласии с теоретическим [71]. Энергия, соответствующая краю комптоиовского распределения Д,; макс, и энергия, соот ветствующая полному поглощению у-кванта, связаны соот ношением

Д, |

(5.10) |

(1 + тас */2 Е у)

Разность между энергиями, соответствующими пику полного поглощения и краю комптоиовского распределения, равна

Еу |

Е кЫ<1КС |

m0czl'2 |

(5.11) |

|

/n0c2/2£v) |

||||

|

(1 + |

|

||

При больших энергиях у-квантов |

(Д, ^>2тйсг) комптоновский |

|||

край будет отстоять |

от пика полного поглощения на 250 кэВ. |

|||

Очень часто па |

аппаратурных |

спектрах с правой части |

||

комптоиовского распределения наблюдается плавная («зализан

ная») ступенька. Особенно |

часто эта |

ступенька наблюдается |

у германиевых детекторов |

с малым |

объемом чувствительной |

области (несколько кубических сантиметров) и у кремниевых ППД. Появление этой ступеньки объясняется двукратным комптоповским взаимодействием у-нванта в пределах чувствительной области ППД. Как правило, с ростом объема чувствительной области ППД эта ступенька имеет тенденцию к уменьшению. Величина этой ступеньки в рассмотренных ниже условиях будет минимальной при оптимальном соотношении между внешней плоиХадыо ППД и объемом его чувствительной области. Дру гими словами, с этой точки зрения оптимальным будет такой ППД, у которого линейные размеры чувствительной области по всем трем измерениям равны, а в пределе желательно иметь детектор с чувствительной областью шарообразной формы, у которого отношение площади поверхности к объему мини мально. Это требование легко пояснить следующими физиче скими предпосылками. Поскольку вероятность вылета рассеян ного у-кванта из чувствительной области ППД пропорциональна площади внешней поверхности ППД, а вероятность его погло щения будет расти с увеличением объема чувствительной об ласти, выгодно всегда использовать детекторы больших объемов.

Это же явление в некоторой мере поясняет и увеличение так называемого «фотовклада» с увеличением чувствительного объема ППД. Под величиной фотовклада понимают отношение площади пика полного поглощения к полной площади под аппа ратурным спектром. Характерная зависимость фотовклада от энергии у-квантов для двух детекторов (планарного и коакси ального) приведена на рис. 5.12 [3]. Разница между расчетной и экспериментальной кривыми для планарного детектора харак теризует так называемую комптоновскую «перекачку». В табл. 5.4

207

для двух значений энергии и четырех значений толщины чувст вительной области ППД приведены данные, характеризующие вклад от «перекачки» [5].

|

|

|

|

|

|

|

Т а б л и ц а |

5.4 |

||

Данные, характеризующие процессы полного поглощения энергии |

|

|||||||||

|

|

у-кванта в ППД |

|

|

|

|

|

|

||

Толщина чувстви |

Вероятность полного |

Вклад от перекачки, |

1—ехр(-Цф\17) |

|||||||

тельной области, |

||||||||||

поглощения |

|

% |

|

|

|

|

|

|||

мм |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Е у — 6 31 кэВ |

|

|

|

|

|

|

||

1,0 |

|

М О - 3 |

|

37 |

|

|

|

6-10—4 |

||

2,5 |

|

6 ,7 - Ю - з |

|

62 |

|

|

2,1-10—4 |

|||

8,0 |

|

2,2- Ю -з |

|

73 |

|

|

4,8- Ю -з |

|||

12,0 |

|

3 ,8 -Ю -з |

|

79 |

|

|

7 , 2 - 10-» |

|||

|

|

Е у =13 33 кэВ |

|

|

|

|

|

|

||

1.0 |

|

1,8-10—4 |

|

50 |

|

|

|

7 -1 0 -5 |

||

2.5 |

|

1,8- Ю -з |

|

71 |

|

|

2,5 -10—1 |

|||

8,0 |

|

7,7- Ю -з |

|

83 |

|

|

5,6-10—4 |

|||

12,0 |

|

1,4- Ю - з |

|

85 |

|

|

8 ,4 -10 —1 |

|||

Для характеристики селективности ППД часто используют |

||||||||||

отношение |

количества отсчетов, |

соответствующих |

максимуму |

|||||||

|

|

|

пика |

полиого |

поглощеиия, к |

|||||

|

|

|

количеству отсчетов, соответст |

|||||||

|

|

|

вующих |

краю |

комптоновского- |

|||||

|

|

|

распределения. |

Эти отношения |

||||||

|

|

|

чаще всего приводят для рас |

|||||||

|

|

|

пределений, |

полученных |

при |

|||||

|

|

|

регистрации у-квантов источ |

|||||||

|

|

|

ника G0Co и реже— 137Cs. Для |

|||||||

|

|

|

определения |

указанного |

отно |

|||||

|

|

|

шения при использовании 60Со |

|||||||

|

|

|

берут |

количество |

отсчетов в |

|||||

|

|

|

максимальной точке пика пол |

|||||||

|

|

|

ного поглощения, соответст |

|||||||

|

|

|

вующего |

энергии |

1332,5 |

кэВ,, |

||||

|

|

|

и относят его к количеству от |

|||||||

|

|

|

счетов, полученному в резуль |

|||||||

|

|

|

тате усреднения отсчетов кана |

|||||||

Рис. 5.12. Зависимость фотовкла |

лов, |

которые |

соответствуют |

|||||||

да для двух детекторов от энер |

энергетическому диапазону от |

|||||||||

|

гии у-квантов: |

1040 до 1096 кэВ. |

|

|

||||||

/ — коаксиальным ППД объемом 30 cmj ; |

Здесь уместно отметить, что |

|||||||||

2 — планарный ППД |

с толщиной чув |

|||||||||

ствительной |

области |

3,5 мм; 3 — рас |

большим значением отношения |

|||||||

четное значение без учета комптонов- |

пик/комптон |

будет |

обладать |

|||||||

|

скои перекачки. |

|||||||||

208

при равном фотовкладе детектор с наименьшим значением энер гетического разрешения.

Около средней части комптоновского распределения в рас сматриваемом энергетическом диапазоне имеется так называе мый пик обратного рассеяния, обусловленный регистрацией рас сеянных вне чувствительной области у-квантов. Энергия, соот ветствующая максимуму пика обратного рассеяния при регист рации моноэнергетического у-излучения, равна разности энергий между максимумом пика полного поглощения и края компто новского распределения. Положение максимума можно вычис лить по формуле (5.11). Распределение, обусловленное обрат ным рассеянием, по своей форме зеркально повторяет континуум высокоэнергетического края комптоновского распределения.

В некоторых случаях в младших каналах распределения могут присутствовать пики, обусловленные регистрацией воз бужденного рассеянными у-квантами флуоресцентного рентге новского излучения. В тех случаях, когда регистрация возбуж денных рентгеновских квантов нежелательна, принимают сле дующие меры. Уменьшают до технически целесообразного мини мума массу окружающих ППД материалов конструкции (хладопровод, колпаки, экраны, фланцы и т. п.). Эти же меры при водят к уменьшению рассеянных у-квантов, дающих вклад в пик обратного рассеяния.

В некоторых случаях при регистрации относительно мягкого у-излучения (Еу <150 кэВ) левее основного пика может наблю даться слабоинтенсивный пик-сателлит, который обусловлен вылетом флуоресцентного рентгеновского кванта германия [72]. Энергия этого кванта равна 9,88' кэВ. Обычно интенсивность пика вылета рентгеновского кванта в сто и более раз меньше, чем у основного пика. Подробно этот вопрос рассмотрен в сле дующей главе.

Дальнейший подъем интенсивности в самых начальных кана лах обусловлен собственными шумами самого ППД и электрон ной аппаратуры спектрометра.

На рис. 5.11,6 приведена характерная форма гипотетиче ского спектра, полученная при регистрации у-излучения во вто ром энергетическом диапазоне, т. е. при Е у > 2 т0с2. Крайний правый пик, как и в первом случае, обусловлен фотопоглоще нием, многократным комптоновским рассеянием с последующим фотопоглощением, а также полным поглощением излучения, возникающего в процессе образования электрон-позитронной пары. В этом случае энергия первичного у-кванта идет на обра зование электрона и позитрона. В результате ионизационных потерь электрон и позитрон передают свою энергию материалу чувствительной области ППД. Позитрон при замедлении анни гилирует, испуская два у-кванта с энергией по 511 кэВ, каждый из которых может в свою очередь поглотиться материалом чув-

20 9