- •РАЗДЕЛ № 1

- •Общие вопросы

- •1. Профилактическая направленность оториноларингологии

- •1. Клиническая анатомия наружного уха

- •6. Физиология слухового анализатора. Теория слуха ( см. физиология звукопроведения)

- •Вестибулярный анализатор

- •13. Инородные тела наружного слухового прохода и способы их удаления

- •19 . Особенности лечения среднего отита в стадии. Экссудации. Парацентез при остром гнойном среднем отите. Показания к нему.

- •23. Классификация хронических гнойных средних отитов. Эпитимпанит

- •25. Антротомия, антромастоидотомия и общеполостная операция на среднем ухе

- •29. Отогенные внутричерепные осложнения

- •31. Отогенные абсцессы средней черепной ямки

- •39. Анатомия височной кости, типы строения сосцевидного отростка и их клиническое значение, границы треугольника Шипо

- •Сосцевидный отросток, его полости и клетки

- •РАЗДЕЛ 2-Б ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЛОТКИ И ГОРТАНИ

- •2. Строение небных миндалин. Состав, и функции лимфоэпителиального кольца глотки

- •4. Катаральная ангина. Клиника. Диагностика. Лечение

- •7. Ангина при заболеваниях крови

- •Простая форма хронического тонзиллита

- •11. Гипертрофия лимфоэпителиального кольца глотки

- •Симптомы хронического фарингита

- •20. Иннервация гортани. Параличи гортани: миогенные и нейрогенные

- •23. Острый стенозирующий ларинготрахеит (Ложный круп)

- •.Трахеостомия. Показания к ней, техника. Уход за больными после трахеостомии.

- •28. Инородные тела трахеи и гортани

- •30. Клиническая анатомия и топография пищевода. Инородные тела пищевода

- •Симптомы инородного тела пищевода

- •31 Клиническая анатомия паратонзилярного, окологлоточного и заглоточного клетчаточных пространств

- •8. Прогноз гематомы и абсцесса носовой перегородки

- •Врачебная неспециализированная помощь

- •Озена

- •Клиническая картина

- •Вероятные осложнения

- •Диагностика

- •Консервативная терапия

- •Хирургическое лечение

- •20. Сифилитическое поражение верхних дыхательных путей

- •22. Острый и хронический максиллярный синусит

- •23. Острый и хронический этмоидит

- •25 Острый и хронический сфеноидит

- •27. Риногенные внутричерепные осложнения

- •29. Юношеская ангиофиброма носоглотки

- •31. Опухоли носа и околоносовых пазух

Диагностика.

Диагноз ставится на основании жалоб, анамнеза и особенностей отоскопической картины. ОАК.

Лечение.

1.Сосудосуживающие капли ( нафтизин)

2.АБ в доперфоративной стадии (амоксициллин)

3.Обезболивающая терапия

4.Катетеризация слуховой трубы ( можно провести суспензию кортизона и пенициллина)

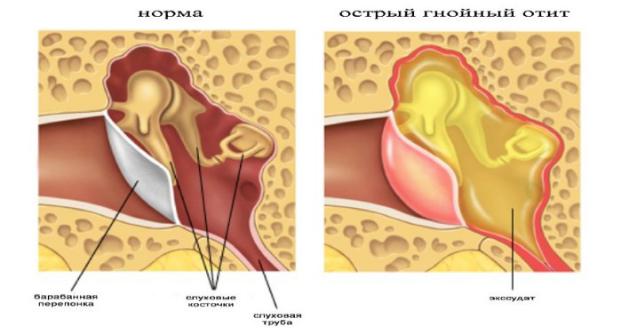

19 . Особенности лечения среднего отита в стадии. Экссудации. Парацентез при остром гнойном среднем отите. Показания к нему.

Парацентез – разрез барабанной перепонки.

Показания, если появляются признаки раздражения внутреннего уха или мозговых оболочек ( головокружение, рвота, сильная головная боль), а также общие симптомы острого гнойноо отита ( Боль, повышение температуры, интоксикация)

1.Разрез производят парацентезной иглой

2.Прочищение слухового прохода.

3.Разрез в задненижнем квадранте перепонки

4.При наличии перфорации лек. Препараты вводят с помощью транстимпального нагнетания ( Аб и гидрокортизон).

59

Прогноз: Без осложнений полное выдоровление. При обильном густом гнойном отделяемом назначают муколитики ( АЦЦ)

Осложнения:

1.Переход в хроническую форму

2.Мастоидит

3.Формирование спаек и сращений барабанной перепонки

20. Особенности лечения острого среднего отита в стадии перфорации

1.АБ

2.Антигистаминные препараты

3.Сосудосуживающие препараты вливают в нос с целью восстановить функцию слуховой трубы.

4.При обильном гнойном выделении назначают муколитики (АЦЦ)

5.Физиотерапия ( УФО, лазеротерапия)

6.Согревающие компрессы на ухо

7.Самостоятельное удаление гнойного секрета из глубин уха и последующее вливание лекарственного раствора ( 20% раствор сульфацила натрия)

21. Острый средний отит при инфекционных заболеваниях (грипп, корь

Острое воспаление среднего уха на фоне инфекционных заболеваний характеризуется более тяжелым течением.

Гриппозный отит – характерна геморрагическая форма воспаления с появлением экстраватазов (кровоизлияний) под эпидермис кожи слухового прохода в костном отделе и на барабанной перепонке в виде геморрагических или серозных пузырьков.

При отоскопии видно: разлитая гиперемия, а также видно 2 – 3 характерных округлых геморрагических красно-багровых пузырька, при вскрытии которых появляется скудное сукровичное выделяемое. Чаще всего локализуется преимущественно в надбарабанном углублении и протекает тяжело, иногда с поражением внутреннего уха и развитием внутричерепного осложнения – менингита.

60

Лечение.

Такое же лечение как и при местном среднем отите.

Хирургическая операция показана лишь в случае при обилии гноя и появления признаков деструктивного процесса. При лечении также нужно контролировать состояние слуха.

Отит при скарлатине и кори – общим при этих инфекционных заболеваний является возможность развития костного и мягкокостного некротического поражения среднего уха, что чаще наблюдается у маленьких детей. Некротический отит при скарлатине и кори развивается обычно в начальной стадии заболевания, нередко также выявляется некротическое поражение в глотке и носу; При кори отит начинается в период высыпаний или предшествует ему. Патоморфологически некротический отит проявляется развитием тромбозов в сосудах среднего уха, что вызывает некроз слизистой оболочки барабанной полости, слуховых косточек и костной ткани сосцевидного отростка.

Клиника.

Невыраженное начало. Болевой синдром сначало отсутствует, что можно объяснить быстрым некротическим разрушением барабанной перепонки. Первым симптомом является обильное гнойное выделение из уха с резким запахом.

При отоскопии: Обширная перфорация барабанной перепонки вплоть до ее полного разрушения

При развитии процесса на внутреннее ухо развивается серозный или гнойный лабиринтит, иногда с полным выключением слуховой и вестибулярной функции.

Лечение.

Направлено против местного заболевания и местных проявлений. АБ терапия позволяет снизить риск развития некротического отита. Показание к хирургическому вмешательству может стать некроз сосцевидного отростка.

22. Классификация хронических гнойных средних отитов. Клиника, диагностика и лечение мезотимпанита.

Хронический гнойный средний отит –это хроническое гнойное воспаление среднего уха, характеризующийся триадой признаков: Наличие стойкой перфорации перепонки, постоянным или периодическим повторяющимся гноетечением из уха и выраженным в различной степени снижение слуха, постепенно прогрессирующим при длительном течении заболевания.

Классификация.

По характеру патологического процесса в среднем ухе, по клинике и тяжести можно разделить на 2 формы:

61

-Мезотимпанит ( гнойное – воспалительные изменения в пределах слизистой оболочки слуховой трубы и барабанной полости и вовлечение в процесс костной ткани аттикоантральной области)

-Эпитимпанит – (гнойное – воспалительные изменения в пределах слизистой оболочки слуховой трубы и барабанной полости и вовлечение в процесс костной ткани аттикоантральной области и сосцевидных ячеек)

Мезотимпанит.

Это относительно благоприятная форма хронического гнойного среднего отита, при которой патологические изменения локализуются преимущественно в среднем ухе и нижнем отделах барабанной полости и в слуховой трубе, а перфорация барабанной перепонки располагается в натянутой части

Клиническая картина. При мезотимпаните отоскопически определяются сохранная ненатянутая часть барабанной перепонки и наличие перфорации в pars tensa. Прободение бывает различным по своей локализации, форме и величине. Для мезотимпанита характерно наличие постоянного центрального прободения, когда оно не достигает костного кольца. По форме отверстие может быть круглым, овальным, почкообразным, по величине — от точечного до почти тотального, занимающего большую часть площади в натянутой части барабанной перепонки; сохраняется лишь узенький ободок по окружности. При больших дефектах барабанной перепонки стенка промонториума имеет утолщенную слизистую оболочку. Нередко на слизистой оболочке медиальной стенки видны фануляции и полипы. В ряде случаев края прободения могут быть сращены с медиальной стенкой барабанной полости, соединительнотканные тяжи могут захватывать и слуховые косточки, нарушая тем самым их подвижность. Субъективные симптомы мало выражены. Больные жалуются на периодическое (чаще) или постоянное гноетечение из уха и понижение слуха, в редких случаях — на ощущение шума в ухе, головокружение. Боль в ухе может возникать лишь при обострении процесса; иногда она появляется при вторичных заболеваниях наружного уха — наружном диффузном или ограниченном отите. Выделения из среднего уха носят гнойно-

62

слизистый характер, при наличии грануляций и полипов иногда можно наблюдать кровянисто-гнойные выделения, Отделяемое обычно без запаха, по объему может быть незначительным или обильным (при обострении). Слух при мезотимпаните понижен в основном по типу поражения звукопроводящего аппарата. Однако всегда наблюдается (обычно на высоких частотах) не резко выраженное поражение и звуковоспринимающего аппарата, которое обусловлено попаданием в лабиринт через мембрану окна улитки и кольцевидную связку основания стремени токсинов и продуктов воспаления (латентный индуцированный лабиринтит). Таким образом, выраженность тугоухости у больного зависит от активности воспалительного процесса в ухе, сохранности функции слуховых косточек и функционального состояния лабиринтных окон (подвижность основания стремени и мембраны окна улитки). Отверстие в барабанной перепонке понижает слух примерно на 20—30 дБ, его величина не оказывает существенного влияния на степень понижения слуха, при тотальном дефекте барабанной перепонки слух все же понижен больше. Благодушное отношение к заболеванию больных (иногда и врачей) вызывает тот факт, что течение хронического мезотимпанита обычно спокойное, выделения из уха продолжаются нередко годами, не вызывая каких-либо серьезных осложнений. У многих больных гноетечение периодически прекращается самостоятельно, возобновляясь при обострении. Причинами обострения процесса могут быть простуда, попадание воды в ухо, воспаление верхних дыхательных путей, заболевание носа, носоглотки, околоносовых пазух и т.д. Одновременно с гноетечением иногда повышается температура тела, появляются ощущение пульсации и нерезкая боль в ухе. При благоприятных условиях и соответствующем лечении после прекращения гноетечения небольшие отверстия в барабанной перепонке могут зарубцовываться с образованием тонкой пленки, которая состоит лишь из наружного и внутреннего (эпидермального и эпителиального) слоев перепонки (средний фиброзный слой не восстанавливается). Несмотря на благоприятное течение, при хроническом мезотимпаните возможно развитие кариеса и тяжелых внутричерепных осложнений, чему способствуют нарушение костных стенок, полипы, грануляции, нарушение оттока гноя, особенно из антрума и клеток сосцевидного отростка.

Диагностика.

Диагностика базируется на данных анамнеза, клиники и отоскопической картине (стойкая центральная перфорация). Хронический гнойный мезотимпанит необходимо дифференцировать от эпитимпанита. Отличительные признаки мезотимпанита: стойкая центральная перфорация, слизистое, слизисто-гнойное или, реже, чисто гнойное отделяемое без запаха; появление запаха указывает на вовлечение в кариозный процесс кости, что свидетельствует о переходе заболевания в недоброкачественную форму. Часто при большом дефекте натянутой части барабанной перепонки зондом можно проникнуть в аттик и ощупать его стенки, при мезотимпаните они будут гладкими, ощущения кариеса не будет. Определенную роль в дифференциальной диагностике имеет рентгенологический метод, в частности рентгенография височных костей в проекциях Шюллера и Майера. При мезотимпаните костная ткань не поражена, может отмечаться лишь ее склероз (эбурнация) в сосцевидном отростке. Однако у части больных при мезотимпаните на рентгенограммах отмечают деструктивные изменения в области антрума. Компьютерная томография (КТ) височной кости более точно выявит деструктивный процесс.

63