- •РАЗДЕЛ № 1

- •Общие вопросы

- •1. Профилактическая направленность оториноларингологии

- •1. Клиническая анатомия наружного уха

- •6. Физиология слухового анализатора. Теория слуха ( см. физиология звукопроведения)

- •Вестибулярный анализатор

- •13. Инородные тела наружного слухового прохода и способы их удаления

- •19 . Особенности лечения среднего отита в стадии. Экссудации. Парацентез при остром гнойном среднем отите. Показания к нему.

- •23. Классификация хронических гнойных средних отитов. Эпитимпанит

- •25. Антротомия, антромастоидотомия и общеполостная операция на среднем ухе

- •29. Отогенные внутричерепные осложнения

- •31. Отогенные абсцессы средней черепной ямки

- •39. Анатомия височной кости, типы строения сосцевидного отростка и их клиническое значение, границы треугольника Шипо

- •Сосцевидный отросток, его полости и клетки

- •РАЗДЕЛ 2-Б ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЛОТКИ И ГОРТАНИ

- •2. Строение небных миндалин. Состав, и функции лимфоэпителиального кольца глотки

- •4. Катаральная ангина. Клиника. Диагностика. Лечение

- •7. Ангина при заболеваниях крови

- •Простая форма хронического тонзиллита

- •11. Гипертрофия лимфоэпителиального кольца глотки

- •Симптомы хронического фарингита

- •20. Иннервация гортани. Параличи гортани: миогенные и нейрогенные

- •23. Острый стенозирующий ларинготрахеит (Ложный круп)

- •.Трахеостомия. Показания к ней, техника. Уход за больными после трахеостомии.

- •28. Инородные тела трахеи и гортани

- •30. Клиническая анатомия и топография пищевода. Инородные тела пищевода

- •Симптомы инородного тела пищевода

- •31 Клиническая анатомия паратонзилярного, окологлоточного и заглоточного клетчаточных пространств

- •8. Прогноз гематомы и абсцесса носовой перегородки

- •Врачебная неспециализированная помощь

- •Озена

- •Клиническая картина

- •Вероятные осложнения

- •Диагностика

- •Консервативная терапия

- •Хирургическое лечение

- •20. Сифилитическое поражение верхних дыхательных путей

- •22. Острый и хронический максиллярный синусит

- •23. Острый и хронический этмоидит

- •25 Острый и хронический сфеноидит

- •27. Риногенные внутричерепные осложнения

- •29. Юношеская ангиофиброма носоглотки

- •31. Опухоли носа и околоносовых пазух

РАЗДЕЛ № 2 А ЗАБОЛЕВАНИЯ УХА

1. Клиническая анатомия наружного уха

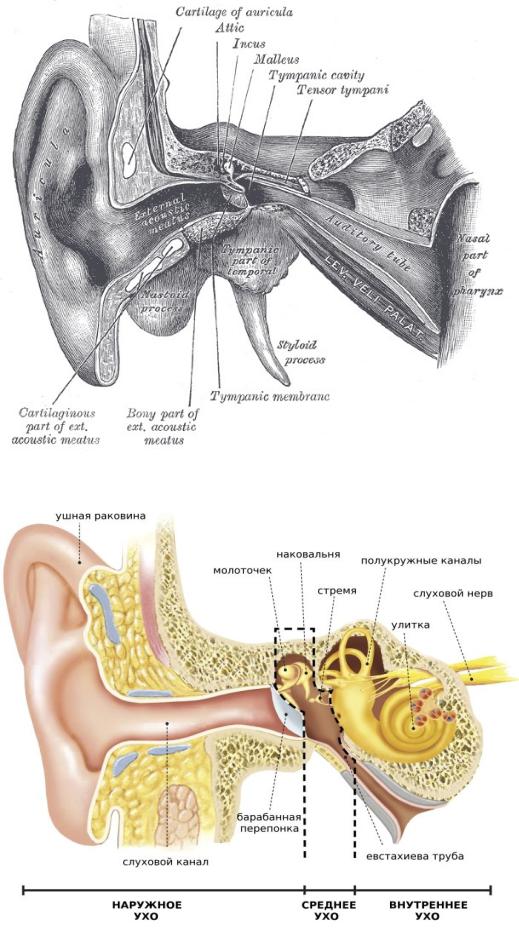

Наружное ухо включает ушную раковину и наружный слуховой проход.

Ушная раковина располагается между височно-нижнечелюстным суставом спереди и сосцевидным отростком сзади. В ней различают наружную вогнутую и внутреннюю выпуклую поверхность, обращенную к сосцевидному отростку. Основой ушной раковины является пластинка эластического хряща сложной формы (толщина 0,5-1 мм), покрытая с обеих сторон надхряшницей и кожей.

Ушная раковина состоит из завитка и противозавитка, расположенного в виде валика кнутри от завитка. Между ними располагается углубление - ладья. Кпереди от входа в наружный слуховой проход располагается выступающая его часть – козелок, а кзади от входа - противокозелок. Между ними внизу имеется вырезка. Книзу ушная раковина оканчивается мочкой. Она лишена хряща и образована только жировой клетчаткой, покрытой кожей.

Ушная раковина, воронкообразно сужаясь, переходит в наружный слуховой проход, который представляет собой изогнутую трубку длиной у взрослого около 2,5 см. Просвет его напоминает эллипс диаметром до 0,7-0,9 см. Он заканчивается у барабанной перепонки, которая является границей между наружным и средним ухом.

Наружный слуховой проход состоит из двух отделов: наружного перепончатохрящевого и внутреннего - костного. Наружный отдел составляет 2/3 длины слухового прохода. При этом хрящевыми являются только передняя и нижняя стенки его, азадняя и верхняя образованы плотной фиброзно-соединительной тканью. Здесь располагаются две санториниевы щели, закрытые фиброзной тканью. Перепончато-хрящевой отдел соединяется с костным с помощью круговой связки. Самая узкая часть наружного слухового прохода - перешеек - располагается в середине костного отдела.

Стенки наружного слухового прохода:

Передняя отграничивает височно-нижнечелюстной сустав от наружного уха, поэтому при возникновении воспалительного процесса в ней жевательные движения резко болезненны. Может наблюдаться травма передней стенки при падении на подбородок.

Верхняя отграничивает наружное ухо от средней черепной ямки, поэтому при переломах основания черепа из уха может вытекать кровь или ликвор.

Задняя стенка, являясь передней стенкой сосцевидного отростка, нередко вовлекается в процесс при мастоидите. В основании этой стенки проходит лицевой нерв.

Нижняя стенка отграничивает околоушную слюнную железу от наружного уха.

16

Наружный слуховой проход покрыт кожей, являющейся продолжением кожи ушной раковины.

В перепончато-хрящевом отделе она достигает толщины 1-2 мм, обильно снабжена волосами, сальными и серными железами, которые являются видоизменением сальных желез. Они выделяют секрет коричневого цвета, который вместе с отделяемым сальных желез и с отторгшимся эпителием кожи образует ушную серу. В костном отделе кожа тонкая (до 0,1 мм), лежит непосредственно на надкостнице, не содержит ни желез, ни волос. Медиально она переходит на наружную поверхность бара¬банной перепонки

Кровоснабжение наружного уха происходит из системы наружной сон¬ной артерии: спереди от a. lemporalis superficialis, сзади - a.auricularis posterior, a.occipitalis. Более глубокие отделы наружного слухового прохода по;гучают кровь из a. auricularis profunda (ветвь a. maxillaris interna). Веноз¬ный отток происходит в двух направлениях: кпереди - в v. facialis posterior и кзади - в v. auricularis posterior.

Лимфоотток происходит в узлы, расположенные впереди козелка, на сосцевидном отростке и под нижней стенкой наружного слухового прохода. Отсюда лимфа оттекает в глубокие лимфатические узлы шеи.

Иннервация наружного уха осуществляется чувствительными ветвями n.auriculotcmporalis (3 ветвь тройничного нерва), п.auricularis magnus (ветвь шейного сплетения) , а также от г. auricularis n.vagi. Двигательным нервом для рудиментарных мышц ушной раковины является п.auricularis posterior (ветвь п. facialis).

Барабанная перепонка является наружной стенкой барабанной полости. Она ограничивает наружное ухо от среднего, представляет собой неправильный овал (высота 10 мм, ширина 9 мм), очень упругий, малоэластичный и очень тонкий (до 0,1 мм). Перепонка воронкообразно втянута внутрь бара¬банной полости. Она состоит из трех слоев: наружного - кожного (эпидермального),являющегося продолжением кожи наружного слухового прохода, внутреннего - слизистого, являющегося продолжением слизистой оболочки барабанной полости и среднего - соединительно-тканного, пред-ставленного двумя слоями волокон: наружным радиальным волокна и внутренним циркулярным, из которых радиальные волокна.

Видео строение наруж. Уха 2 мин https://www.youtube.com/watch?v=CJ45YbH_L9c

17

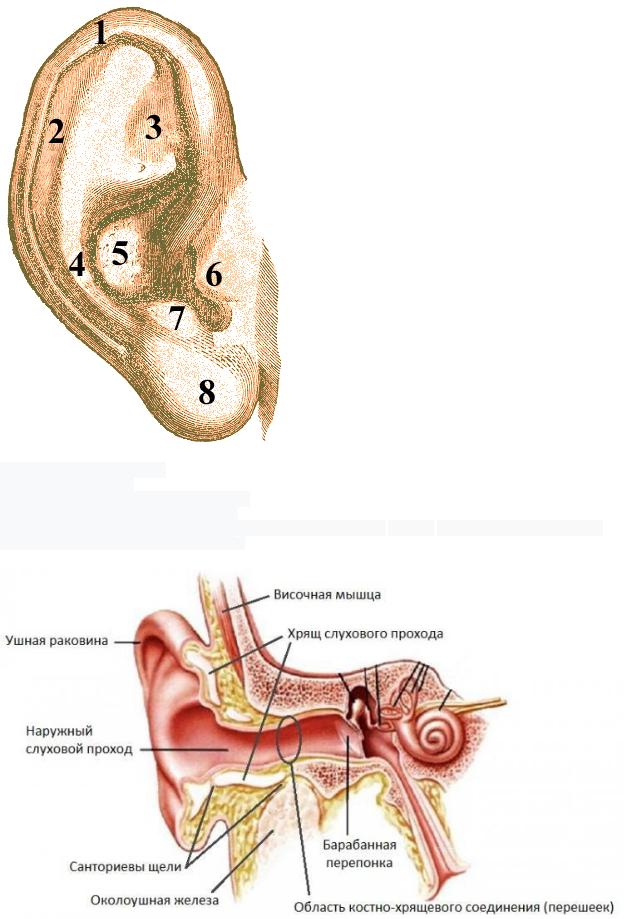

Ушная раковина человека

(боковая поверхность)

1 – завиток (helix, icis); 2 – ладья (scapha); 3 – треугольная ямка (fossa triangularis);

4 – противозавиток (anthelix); 5 – раковина (concha auriculae); 6 – козелок

козелок (tragus); 7 – противокозелок (antitragus); 8 – мочка (lobulus auriculae)[1].

(tragus); 7 – противокозелок (antitragus); 8 – мочка (lobulus auriculae)[1].

18

19

2 Клиническая анатомия барабанная полости и барабанной перепонки

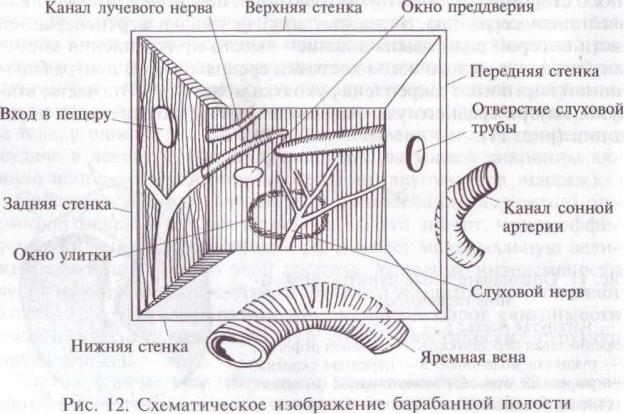

Барабанная полость находится в толщине пирамиды височной кости, между барабанной перепонкой латерально и костным лабиринтом медиально.

Барабанную полость можно сравнить с кубом неправильной формы объемом до 1 см". В ней различают шесть стенок: верхнюю, нижнюю, переднюю, заднюю, наружную и внутреннюю.

Стенки барабанной полости:

Верхняя стенка или крыша барабанной полости представлена костной пластинкой толщиной от 1 до 6 мм. Она отделяет барабан-нута полость от средней черепной ямки. В крыше имеются небольшие отверстия, через которые проходят сосуды, несущие кровь от твердой мозговой оболочки к слизистой оболочке среднего уха. Иногда в верхней стенке имеются дегисценции. В этих случаях слизистая оболочка барабанной полости непосредственно примыкает к твердой мозговой оболочке.

Нижняя (яремная) стенка или дно барабанной полости граничит с лежащей под ней яремной ямкой, в которой располагается луковица яремной вены. Нижняя стенка может быть очень тонкой или иметь дегисценции, через которые луковица вены иногда выпячивается в барабанную полость, этим объясняется возможность ранения луковицы вены при оперативном вмешательстве.

Передняя стенка (трубная или сонная) образована тонкой костной пластинкой, снаружи которой расположена внутренняя сонная артерия. В передней стенке имеются два отверстия, верхнее из которых узкое ведет в полуканал, а нижнее широкое - в барабанное устье слуховой трубы. Кроме того

20

передняя стенка пронизана тонкими канальцами через которые проходят в барабанную полость сосуды и нервы. В ряде случаев она имеет дегисценции.

Задняя стенка (сосцевидная) граничит с сосцевидным отростком. В верхнем отделе этой стенки имеется широкий ход, сообщающий надбарабанное пространство с постоянной клеткой сосцевидного отростка - пещерой. Ниже этого хода имеется выступ - пирамидальный отросток, от которого начинается стременная мышца. На наружной поверхности пирамидальною отростка располагается барабанное отверстие, через которую в барабанную полость вступает барабанная струна, отходящая от лицевого нерва. В толще заднего отдела нижней стенки проходит нисходящее колено канала лицевого нерва.

Наружная (перепончатая) стенка образована барабанной перепонкой и частично в области аттика костной пластинкой, которая отходит от верхней костной стенки наружного слухового прохода.

Внутренняя (лабиринтная, медиальная) стенка является наружной стенкой лабиринта и отделяет его от полости среднего уха. На этой стенке в средней части имеется возвышение овальной формы - мыс, образованный выступом основного завитка улитки. Кзади и кверху от мыса находится ниша окна преддверия (овального окна), закрытого основанием стремени. Последнее прикреплено к краям окна посредством кольцевидной связки. Кзади и книзу от мыса располагается другая ниша, на дне которой находится окно улитки (круглое окно), ведущее в улитку и закрытое вторичной барабанной перепонкой. Над окном преддверия на внутренней стенке барабанной полости в направлении спереди назад проходит горизонтальное колено костного канала лицевого нерва (фаллопиева канала).

21

Строение уха ( наружнее, среднее , с 4.30 мин стенки барабанной полости ) https://www.youtube.com/watch?v=sdOcrGkAj64

Подробно наружное , среднее ухо анатомия билет ( 10 мин) https://www.youtube.com/watch? v=5_E4ZcWDr_Y

Стенки еще раз

Барабанная полость имеет шесть стенок:

1) верхнюю покрышечную - отделяет ее от полости черепа и находится на верхней поверхности пирамиды височной кости;

2)нижнюю яремную - стенка отделяет барабанную полость от наружного основания черепа, находится на нижней поверхности пирамиды височной кости и соответствует области яремной ямки;

3)медиальную лабиринтную - отделяет барабанную полость от костного лабиринта внутреннего уха.

На этой стенке находится овальное отверстие - окно преддверия, закрытое основанием стремени; несколько выше на этой стенке находится выступ лицевого канала, а ниже - окно улитки, закрытое вторичной барабанной перепонкой, которая отделяет барабанную полость от барабанной лестницы;

4)заднюю сосцевидную - отделяет барабанную полость от сосцевидного отростка и имеет отверстие, которое ведет в сосцевидную пещеру, последняя в свою очередь соединяется с сосцевидными ячейками;

5)переднюю сонную - граничит с сонным каналом. Здесь находится барабанное отверстие слуховой трубы, через которую барабанная полость соединяется с носоглоткой;

6)латеральную перепончатую - образована барабанной перепонкой и окружающими ее частями височной кости.

22

В

В

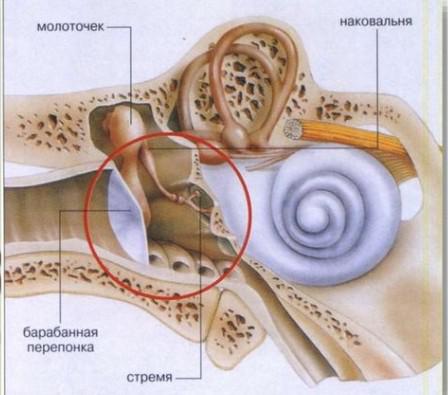

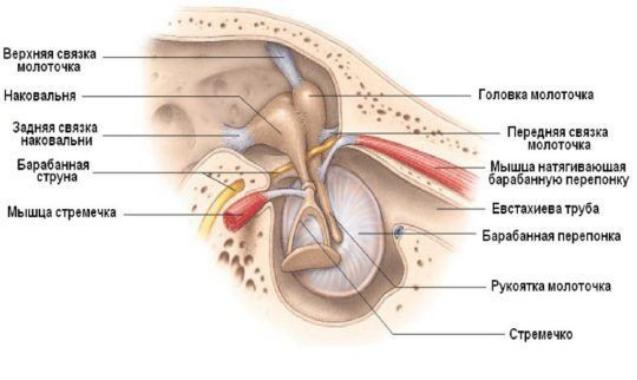

В барабанной полости находятся покрытые слизистой оболочкой три слуховые косточки, а также связки и мышцы.

1 – Молоточек

2 – Наковальня

3 – Стремя

2 внутриушные мышцы осуществляют движения слуховых косточек. К шейке молоточка прикреплено сухожилие мышцы, 1 напрягающие барабанную перепонку. 2 Стременная мышца находится в костном влагалище пирамидального возвышения, из отверстия которого в области верхушки выходит сухожилие мышцы, в виде короткого ствола оно идет кпереди и прикрепляется к головке стремени

Слуховые косточки имеют небольшие размеры. Соединяясь между собой, они образуют цепь, которая протянулась от барабанной перепонки до овального отверстия. Все косточки соединяются между собой при помощи суставов и покрыты слизистой оболочкой. Молоточек рукояткой сращен с барабанной перепонкой, а головкой при помощи сустава соединяется с наковальней, которая в свою очередь подвижно соединена со стременем. При сокращении стременной

23

мышцы изменяется давление основания на перилимфу.

Барабанную полость условно делят на три отдела:

1.Верхний - аттик, или эпитимпанум (epitympanum), Располагается выше верхнего края натянутой части барабанной перепонки.

2.Средний - наибольший по размерам (mesotympanum), соответствует расположению натянутой части барабанной перепонки.

3.Нижний (hypotympanum) - углубление ниже уровня прикрепления барабанной перепонки.

Кровоснабжение происходит из системы наружной и внутренней сонной артерий. Венозный отток осуществляется главным образом в крыловидное сплетение, внутренне сонное венозное сплетение, верхнюю луковицу внутренней яремной вены. Лимфоотток из барабанной полости - в ретрофарингеальные и глубокие шейные лимфатической узлы.

Иннервация слизистой происходит главным образом за счет барабанного нерва.

24

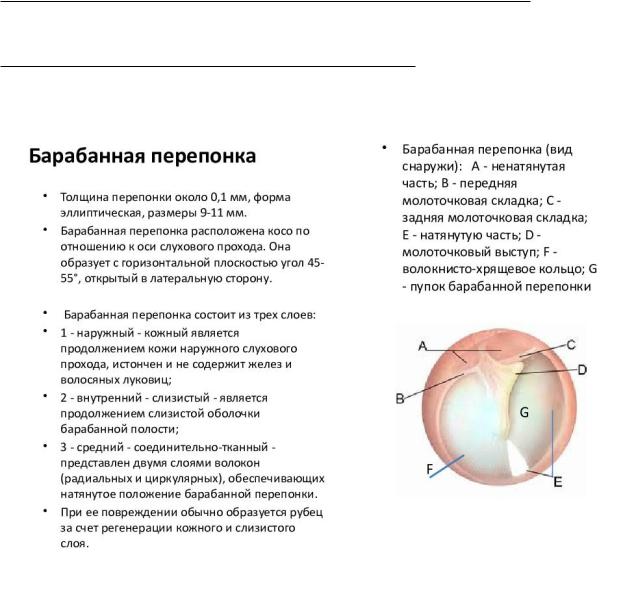

Барабанная перепонка является наружной стенкой барабанной полости. Она ограничивает наружное ухо от среднего, представляет собой неправильный овал (высота 10 мм, ширина 9 мм), очень упругий, малоэластичный и очень тонкий (до 0,1 мм).Перепонка воронкообразно втянута внутрь барабанной полости.

Состоит из трех слоев:

1.наружного - кожного (эпидермального),являющегося продолжением кожи наружного слухового прохода,

2.внутреннего - слизистого, являющегося продолжением слизистой оболочки барабанной полости и

3.среднего - соединительно-тканного, представленного двумя слоями волокон: наружным радиальным и внутренним циркулярным, из которых радиальные волокна развиты сильнее.

Свнутренним и средним слоями барабанной перепонки плотно сращена рукоятка молоточка,

Нижний конец которого несколько ниже середины барабанной перепонки образует воронкообразное углубление - пупок.

Рукоятка молоточка, продолжаясь от пупка кверху и кпереди, дает в верхней трети перепонки видимый снаружи короткий отросток, который выдаваясь наружу, выпячивает перепонку, образуя на ней две складки - переднюю и заднюю.

Небольшой участок перепонки, расположенный в области ривиниевой вырезки (выше короткого отростка и складок) не имеет среднего (фиброзного) слоя и называется ненатянутая часть , в отличие от остальной - натянутой части.

Барабанная перепонка при искусственном освещении имеет перламутровосерый цвет, причем источник света образует световой конус.

В практических целях барабанную перепонку делят на четыре квадрата

двумя линиями, одна из которых проводится вдоль рукоятки молоточка до нижнего края перепонки, а другая перпендикулярно к ней через пупок.

Таким образом выделяют квадранты: передневерхний, задневерхпий. передненижний и задненижний.

Кровоснабжение барабанной перепонки: со стороны наружного уха - от a.auricularis profunda (ветви a. maxillaris), со стороны среднего уха - от a.tympanica. Сосуды наружного и внутреннего слоев барабанной перепонки анастомозируют между собой. Венозный отток: вены от наружной поверхности барабанной перепонки впадают в наружную яремную вену, а от внутренней поверхности - в сплетение вокруг слуховой трубы, в поперечный синус и вены твердой мозговой оболочки.

Лимфоотток происходит к предушным, позадиушным и задним шейным лимфатическим узлам.

25

Иннервируетсябарабанная перепонка ушной ветвью блуждающего нерва (г.auricularis n. vagi), барабанной ветвью n.auriculotemporalis и барабанной ветвью языкоглоточного нерва.

При осмотре нормальной барабанной перепонки видны: рукоятка моло- точка D, короткий отросток молоточка , световой конус E, передняя B и задняя C молоточковые складки.

3. Физиология звукопроведения

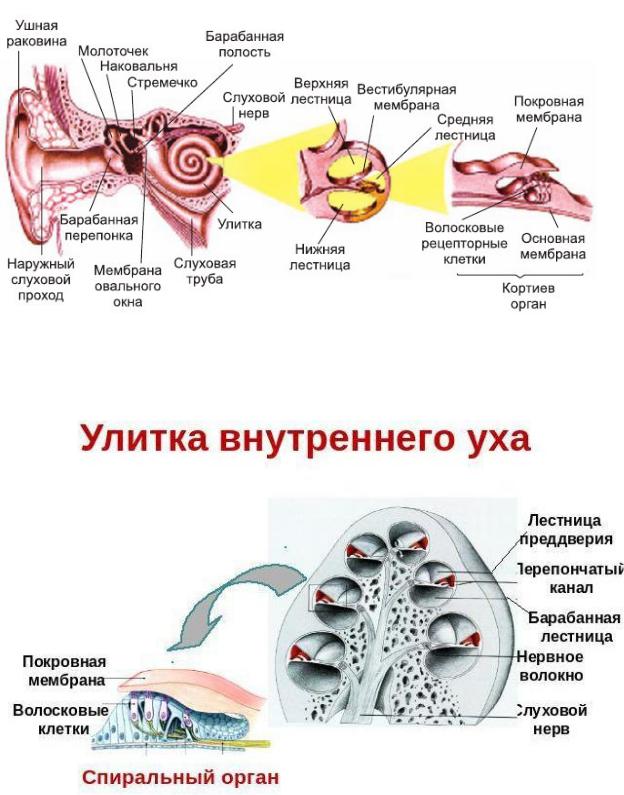

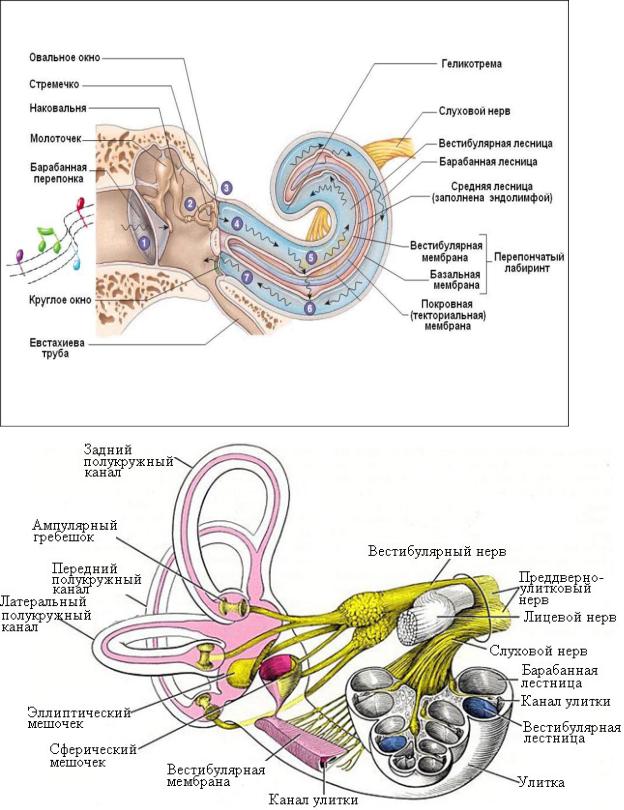

Осуществляется при участии ушной раковины, наружного слухового прохода, барабанной перепонки, цепи слуховых косточек, жидкостей внутреннего уха, мембраны окна улитки, а также предверной мембраны, базилярной пластинки и покровной мембраны.

Звук является адекватным раздражителем слуховой сенсорной системы.

Как физическое явление, звук представляет собой колебательные движения любого тела (например, натянутой струны), которые передаются окружающему воздуху, вызывая в нем последовательные сгущения и разрежения его частиц. Они распространяются в виде продольной звуковой волны, скорость ее распространения в разных средах различна и зависит от упругих свойств среды (в воздухе она составляет около 330 – 340 м/сек., в воде – 1450 м/сек).

26

С физической точки зрения звук характеризуется тремя свойствами: высотой, силой, звуковым спектром.

Высота звука зависит от частоты колебаний звучащего тела, единицей измерения высоты звука является герц (Гц). Гц — это число периодических колебаний в 1 сек. Звуки с малым числом колебаний (до 300 Гц) называются низкочастотными звуками, с числом колебаний более 3000 Гц

— высокочастотными, с частотой колебаний от 300 до 3000 Гц — звуками средней частоты. Для человеческого уха предел воспринимаемых звуковых частот составляет от 16 до 20000 Гц.

Проведение звуков в ухе является механическим процессом

Звуковая волна, улавливаемая ушной раковиной, (играет роль в усилении высокочастотных звуков и локализации источника звука в пространствеототопика) попадает в наружный слуховой проход, вызывает вибрацию барабанной перепонки и слуховых косточек. Колебание стремени в овальном окне возбуждает жидкости ушного лабиринта. Звуковая волна распространяется по лестнице преддверия улитки к геликотреме и через нее в барабанную лестницу - к мембране круглого окна. Колебания перилимфы передаются на эндолимфу и перепончатый лабиринт.

Распространение звуковой волны в перилимфе возможно благодаря наличию вторичной мембраны круглого окна, а в эндолимфе – вследствие эластичного эндолимфатического мешка, сообщающегося с эндолимфатическим пространством лабиринта через эндолимфатический проток.

Движение жидкостей лабиринта вызывает колебания базилярной мембраны перепончатого лабиринта, на которой находится кортиев орган с чувствительными волосковыми клетками.

Функция звуковосприятия состоит в превращении физической энергии звуковых колебаний в энергию нервного импульса, т. е. в процесс физиологического возбуждения волосковых клеток кортиева органа; это возбуждение передается затем по волокнам слухового нерва в корковый конец слухового анализатора.

В коре височных долей больших полушарий головного мозга осуществляется высший анализ и синтез звуковых раздражений.

Выключение слуховой области коры одного полушария ведет к двустороннему понижению слуха, но главным образом на противоположное ухо. Выключение слуховых областей обоих полушарий ведет к полному нарушению коркового анализа и синтеза звуковых раздражений, причем элементарная реакция на звук (ориентировочный рефлекс, глазодвигательные рефлексы) может сохраниться.

Специфической особенностью слуха человека является способность воспринимать звуки речи не только как физические явления, но и как смыслоразличительные единицы — фонемы. Эта способность обеспечивается наличием у человека сенсорного (чувствительного) центра речи, расположенного

взаднем отделе верхней височной извилины левого полушария головного мозга. При выключении этого центра нарушается анализ и синтез сложных звуковых комплексов, составляющих словесную речь. Восприятие тонов и шумов, входящих

всостав речи, может в этих случаях сохраниться, но различение этих тонов и

27

шумов именно как речевых звуков становится невозможным, в результате чего нарушается понимание речи — возникает сенсорная афазия («словесная глухота»).

Видео физиология слуха 2 мин. https://www.youtube.com/watch? time_continue=29&v=GPZ5gadKQh0&feature=emb_logo

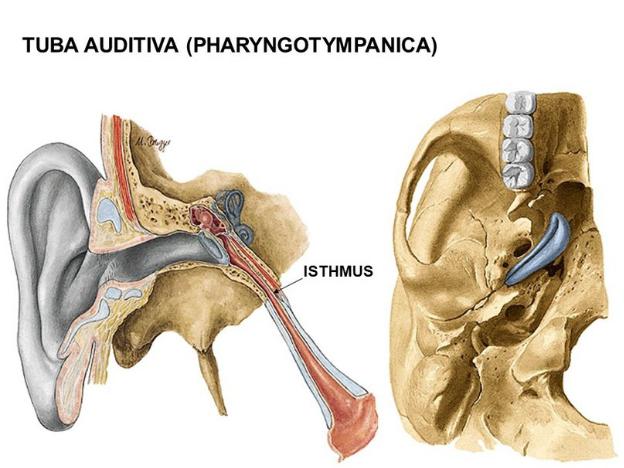

4. Строение слуховой трубы, ее четыре функции и способы их исследования

Слуховая труба - обеспечивает сообщение барабанной полости с внешней средой.

Она состоит из двух отделов – короткого костного и более длинного перепончато – хрящевого, где хрящ представлен в виде желоба,

покрытого слизистой оболочки. В месте перехода хрящевой части трубы в костную расположено самое узкое место – перешеек. Барабанное отверстие слуховой трубы расположено в верхнем отделе передней стенки барабанной полости. Глоточное отверстие слуховой трубы лежит на 1 – 2 см., ниже барабанного, открывается на латеральной стенке носоглотки, на уровне заднего конца нижней носовой раковины. В области глоточного отверстия устья слуховой трубы имеется скопление лимфоидной ткани – Трубная миндалина.

Труба раскрывается при жевании, во время глотательных движений, при зевании. Раскрытие просвета трубы происходит при сокращении мышцы – напрягающей небную занавеску и поднимающей мягкое небо. Слизистая выстлана мерцательным эпителием. Движение ресничек направлено в сторону глоточного отверстия и это обеспечивает защитную функцию.

4 основные функции:

Открытие и закрытие глоточного устья происходит рефлекторно при жевании, глотании и разговоре. При сокращении мышцы, поднимающей нёбо, хрящевой крючок разворачивается вверх и кнаружи, устье открывается. При сокращении мышцы, напрягающей нёбо, хрящевой крючок опускается вниз и вовнутрь, что приводит к закрытию устья. Благодаря открытию и закрытию глоточного устья осуществляются вентиляционная и эквипрессорная функции слуховой трубы, — способность пропускать воздух и выравнивать давление в среднем ухе в ответ на колебания внешнего давления.

Защитную дренажную функцию трубы обеспечивает слизистая оболочка и реснитчатый эпителий, которые отвечают за транспорт слизи в сторону носоглотки.

Защитная акустическая функция заключается в способности мышц, напрягающих барабанную перепонку и мягкое нёбо, рефлекторно сокращаться и закрывать глоточное устье в ответ на громкий звук; что предохраняет структуры уха от акустической травмы.

Акустическая, или резонаторная, функция подразумевает участие слуховой трубы в механизме звукопроведения.

28

Состояние слуховой трубы исследуется с помощью различных методов.

Они делятся на субъективные и объективные.

К субъективным методам относятся:

-Отоскопия.

-Проба с простым глотанием. Если проходимость слуховых труб у пациента нормальная, то при глотании он ощущает "треска" в ушах.

-Проба Тойнби (глотание при зажатых ноздрях). Пациент зажимает нос и делает глотательные движения. При хорошей проходимости слуховых труб также ощущается "треск" в ушах.

-Катетеризация слуховой трубы - Этот метод исследования применяется в случаях, когда необходимо одностороннее обследование или невозможно продуть слуховые трубы каким-либо из вышеописанных способов.

Применительно к исследованию слуховой трубы, наиболее распространенными объективными методами являются следующие:

-Отоскопия с использованием видеоотоскопа.

-Ушная манометрия – объективный метод регистрация проходимости слуховых труб.

29

Эндоскопическое исследование состояния глоточного отверстия слуховой трубы, носоглотки и полости носа.

-Акустическая импедансометрия.

-Тимпанометрия

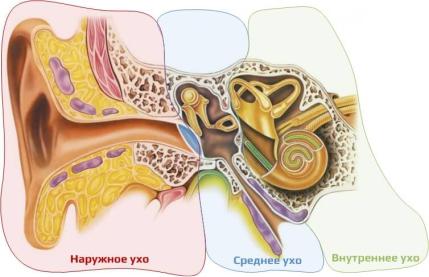

5.Отделы слухового анализатора. Анатомия и топография.

Орган слуха и равновесия, преддверно-улитковый орган имеет сложное строение, воспринимает колебание звуковых волн и определяет ориентировку положения тела в пространстве.

Преддверно-улитковый орган делится на три части: наружное, среднее и внутреннее ухо.

Эти части тесно связаны анатомически и функционально. Наружное и среднее ухо проводит звуковые колебания к внутреннему уху, и таким образом является звукопроводящим аппаратом. Внутреннее ухо, в котором различают костный и перепончатый лабиринты, образует орган слуха и равновесия. Наружное ухо включает ушную раковину, наружный слуховой проход и барабанную перепонку, которые предназначены для улавливания и проведения звуковых колебаний. ( см. 1 и 2 вопрос)

30

Внутреннее ухо расположено в толще пирамиды височной кости, отдельно от барабанной полости ее лабиринтной стенкой.

Оно состоит из костного и вставленного в него перепончатого лабиринта (Костный лабиринт состоит из

улитки,

преддверия

и полукружных каналов.

Перепончатый лабиринт по своей форме и структуре совпадает с формой костного лабиринта и отличается только по размеру, так как располагается внутри костного. Промежуток между костным и перепончатым лабиринтами заполнен перилимфой ( много натрия) , а полость перепончатого лабиринта –

эндолимфой ( много калия) .

Орган слуха

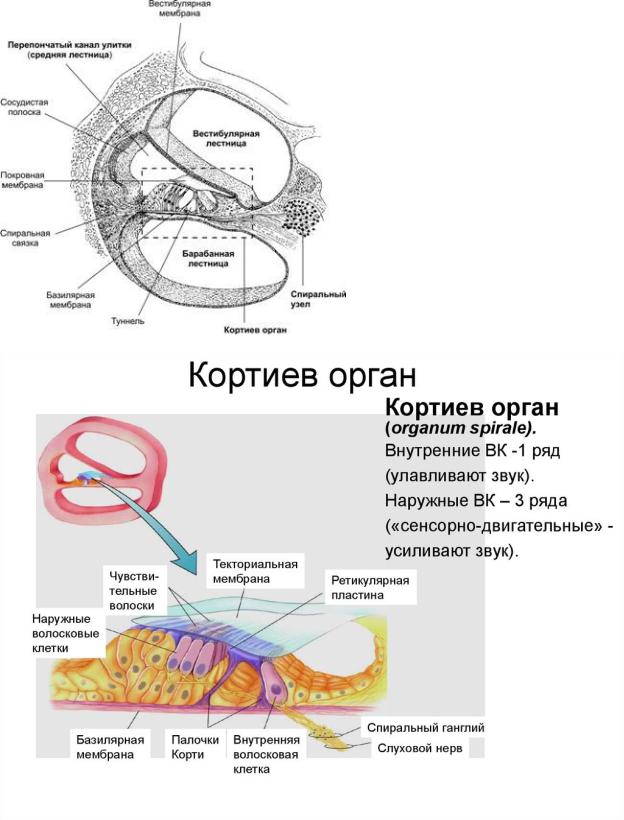

Улитковый проток (перепончатый лабиринт улитки) представляет собой спиралевидную (два с половиной оборота), на разрезе - треугольную трубку, которая занимает среднюю часть костного спирального канала улитки, и отделяет нижнюю часть его - барабанную лестницу от верхней - лестницы преддверия. Один его конец оканчивается спиральной связкой, отростком центрального столба улитки, в то время как другой соединен с костной стенкой улитки.

Верхняя лестница преддверия оканчивается в овальном окне, к которому прикреплено основание стремени, а барабанная лестница - в круглом окне. В области купола улитки обе лестницы сообщаются друг с другом при помощи отверстия улитки.

Внутри улиткового протока, на спиральной мембране, располагается слуховой спиральный орган –

Кортиев орган, ответственный за преобразование акустических сигналов. В основе кортиева органа лежит базилярная пластинка, которая содержит тонкие коллагеновые волокна, выполняющие роль струн-резонаторов. На базилярной пластинке расположены поддерживающие (опорные) и рецепторные волосковые (сенсорные) клетки, воспринимающие механические колебания перилимфы, находящейся в лестнице преддверия и в барабанной лестнице. Вся слуховая информация преобразуется при помощи 15,000 рецепторных волосковых (сенсорных) клеток кортиева органа, которые включают так называемые внутренние волосковые сенсорные клетки количеством 3,500 единиц, являющиеся наиболее важными, так как они формируют синапсы с 90% из 30,000 основных слуховых нейронов (рисунок 11.2). Внутренние и внешние волосковые сенсорные клетки отделены друг от друга обильным слоем поддерживающих клеток. Пересекая необычно тонкую оболочку, реснички волосковых клеток внедряются в покровную перепонку, свободный конец которой расположен над клетками. Верхняя поверхность улиткового протока сформирована оболочкой Реисснера.

Кортиев орган видео https://www.youtube.com/watch?v=MT1ckEeDN5w

31

32

33

34