Лекции химия_1 / МеталлыIБподгруппы

.pdf

Модуль V

Химия металлов

Металлы IБ-подгруппы

Лекция. Основные вопросы, рассматриваемые в лекции

Общая характеристика металлов IБ-подгруппы.

Природные соединения

Cu

Природные соединения

Свойства металлической меди

Соединения Cu

Соединения Cu(+2)

Соединения Cu(+2)

Соединения Cu(+1)

Соединения Cu(+1)

Ag и Au.

Свойства металлов.

Соединения серебра и золота.

Комплексные соединения

Исполнитель: |

|

Дата: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Мероприятие № |

4 |

2 |

7 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

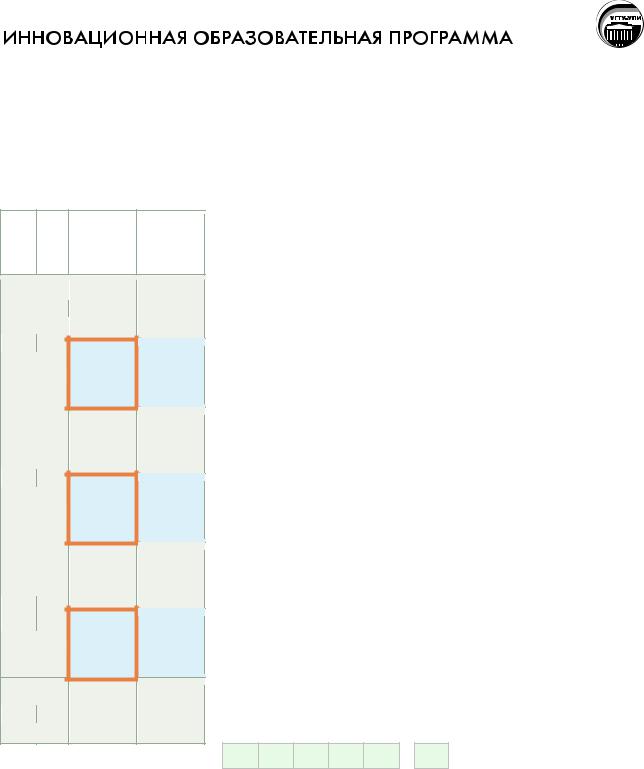

Металлы IБ-подгруппы

Общая характеристика

|

периоды |

|

ряды |

|

|

группы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

I |

|

II |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

K |

19 |

Ca |

20 |

|

4 |

КАЛИЙ |

КАЛЬЦИЙ |

||

|

|

39,098 |

40,078 |

||

IV |

|

|

Cu |

30 |

Zn |

|

|

29 |

|||

|

5 |

МЕДЬ |

ЦИНК |

|

|

|

|

65,39 |

|||

|

|

63,546 |

|||

|

|

Rb |

37 |

Sr |

38 |

|

6 |

РУБИДИЙ |

СТРОНЦИЙ |

||

|

|

85,468 |

87,62 |

||

V |

|

|

Ag |

48 |

Cd |

|

|

47 |

|||

|

7 |

СЕРЕБРО |

КАДМИЙ |

||

|

|

112,41 |

|||

|

|

107,868 |

|||

|

|

Cs |

55 |

Ba |

56 |

|

8 |

ЦЕЗИЙ |

БАРИЙ |

||

|

|

132,905 |

137,33 |

||

VI |

|

79 |

Au |

80 |

Hg |

|

|

||||

|

9 |

ЗОЛОТО |

РТУТЬ |

||

|

|

200,59 |

|||

|

|

196,967 |

|||

|

|

Fr |

87 |

Ra |

88 |

VII |

10 |

ФРАНЦИЙ |

РАДИЙ |

||

[223]226,02

IБ-подгруппу образуют d-элементы: Cu, Ag, Au.

Простые вещества этих элементов блестящие метал-

лы розово-красного (Cu), белого (Ag) и желтого (Au)

цвета. Металлы отличаются высокой тепло- и элек-

тропроводностью. Серебро и медь имеют наивыс-

шую электропроводность среди металлов. Металлы обладают очень высокой пластичностью (вытягива-

ются в очень тонкую проволоку).

Золото и серебро являются благородными ме-

таллами. Все металлы IБ-подгруппы характеризуют-

ся положительными электродными потенциалами в водных растворах и не могут быть окислены катио-

нами H+. Золото можно перевести в раствор только в виде комплексных соединений.

Валентные электроны элементов описы-

ваются общей формулой – (n–1)d10ns1.

(n–1)d ns

|

|

В атомах этих элементов на внешней ns-орбитали находится только один электрон. Это связано с энергетической выгодностью полного запол-

нения предпоследнего d-слоя. Перенос одного валентного s-электрона с внешнего слоя обуславливает наличие у всех элементов IБ-подгруппы степени окисления (+1). Но только у серебра степень окисления (+1) является ус-

тойчивой. У Cu степень окисления (+1) устойчива только при высоких

Исполнитель: |

|

Дата: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Мероприятие № |

4 |

2 |

7 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

температурах, а в обычных условиях устойчива +2. У Au более устойчи-

вая степень окисления +3.

Известны и другие (малоустойчивые) степени окисления. У Cu получены соединения в степенях окисления (+3, +4), у Ag – (+2, +3), у Au – (+5). Эти соединения проявляют сильные окислительные свойства.

Высокая устойчивость Cu(+2) по сравнению с (+1) приводит к тому, что

катионы Cu+, не существуют в водных растворах из-за диспропорциони-

рования.

2Cu+ Cu2+ + Cu0

Константа этого равновесия равна 106.

Степень окисления (+1) стабилизируется в нерастворимых или в комплексных соединениях, например, CuI, Cu2S, Cu2O, K[Cu(CN)2].

Большая устойчивость степени окисления +3 по сравнению с +1 у Au

приводит к диспропорционированию соединений Au(+1). 3Au+ Au3+ + 2Au0

Константа этого равновесия 1010.

Комплексные соединения играют в химии этих металлов особенно

важную роль, в наивысшей степени это характерно для Au. Все металлы IБ-

подгруппы образуют множество разнообразных устойчивых комплексов,

многие из которых находят широкое практическое применение, в том числе в технологиях получения металлов.

Комплексы линейной структуры с координационным числом 2 характер-

ны для степени окисления (+1). Примерами являются комплексы:

[Ag(NH3)2]+, [Au(CN)2]–. Для комплексов Cu(+2) более характерным является координационное число 4. Оно реализуется в квадратных ([Cu(NH3)4]2+) и в тет-

раэдрических комплексах ([Cu(OH)4]2–). Встречаются и бипирамидальные ком-

плексы ([Cu(Cl)5]3–). Для Au(+3) более характерны квадратные комплексы с

Исполнитель: |

|

Дата: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Мероприятие № |

4 |

2 |

7 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

координационным числом 4 ([AuCl4]–, [Au(OH)4]–), но есть и октаэдрические комплексы ([AuBr6]3–).

Кислотно-основные свойства оксидов и гидроксидов изменяются в соответствии с общей закономерностью – с ростом степени окисления ослаб-

ляется основной характер и усиливается кислотный.

Металлы в степени окисления (+1) не образуют гидроксидов, окси-

ды Cu2O и Ag2O имеют основной характер.

Оксид и гидроксид Cu(+2) являются амфотерными, но основные свойства преобладают.

В оксиде и гидроксиде Au(+3) кислотные свойства выражены силь-

нее, чем основные. Гидроксид AuOOH носит название «золотой кислоты», за способность к образованию гидроксоауратов [Au(OH)4]–.

Наибольшее практическое применение, несмотря на ценность Au и Ag, имеет медь. Ежегодный мировой объем производства Cu составляет порядка 10 млн. т/ год. Медь среди металлов IБ–подгруппы имеет и большую распространенность в природе, хотя ее содержание в земной коре невелико ~

0,01 масс. %, содержание Ag значительно меньше – 10–5, а у Au – еще меньше – 5 .10–7. Все металлы в природе встречаются в самородном виде,

но общее количество самородных металлов не велико. Несмотря на существо-

вание в природе оксидных и гидроксокарбонатных минералов меди, основным сырьем для получения металла являются сульфидные руды. Вообще Cu про-

являет очень высокое химическое сродство к сере, это является важной

особенностью меди.

Существование металлов в самородном виде и легкость выплавки меди из руд позволяли использовать эти металлы с глубокой древности, они были из-

вестны за 4000 лет до н.э. Русское название «медь», по-видимому, имеет общий корень с обозначением металла вообще у древних германцев.

Исполнитель: |

|

Дата: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Мероприятие № |

4 |

2 |

7 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Медь |

|

|

|

Медь в своих наиболее распространенных со- |

|

29 |

Cu |

||

|

|||

|

единениях проявляет степени окисления: (+1) и |

||

3d104s1 |

медь |

(+2). Степень окисления (+2) более устойчива в |

|

63,546 |

|

водных растворах. Соединения меди (+1) более ус- |

|

|

|

||

|

|

тойчивы при температуре выше 1000оС. Соедине- |

|

|

|

ния меди (+2) в этих условиях разлагаются. В природе встречаются как соеди-

нения меди в степени окисления (+1), так и в степени окисления (+2).

Природные соединения

В природе более распространены соединения меди с серой – минералы:

халькопирит CuFeS2, ковеллин CuS,

халькозин Cu2S.

Рис. Халькопирит – основной минерал для получения меди

2CuFeS2 + 5O2 + SiO2

Около 80% меди получают из

сульфидных руд, главным обра-

зом, из халькопирита CuFeS2. В

самом общем виде процесс получе-

ния меди из сульфидных руд можно описать схемой:

2Cu + (2FeO . SiO2) + 4SO2 ;

шлак

Cu2S + O2 2Cu + SO2

На самом же деле, технология получения меди из сульфидных руд достаточно

сложна. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Реже чем сульфиды в природе встречаются: |

|

|

|

|

|

||||||||||||||

основные карбонаты: малахит Cu2(CO3)(OH)2 |

и азурит Cu3(CO3)2(OH)2; |

||||||||||||||||||

оксиды: |

куприт Cu2O и тенорит CuO; |

|

|

|

|

|

|||||||||||||

основные фосфаты – бирюза CuAl(PO4)4(OH)8. 5H2O; |

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Исполнитель: |

|

|

Дата: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Мероприятие № |

4 |

2 |

7 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

самородная медь.

самородная медь.

|

Простое вещество |

Простое вещество Cu __ металл характерного красно-розового цвета. |

|

|

Температура плавления 1083оС, плотность – 8,9 г/см3. |

Cu |

Медь обладает высокой теплопроводностью и электропро- |

водностью, уступая только серебру. Основным потребите- |

|

лем меди является электротехническая промышленность. На изготовление проводов и кабелей расходуется основная до-

ля получаемой меди. В микроэлектронике медь используется для изготовления печатных плат. Медь – мягкий пластичный металл, легко вытягивается в про-

волоку и прокатывается в тонкие листы. Сплавы меди отличаются большей твердостью, чем чистая медь. Самыми известными из медных сплавов являют-

ся: латунь (сплав Cu и Zn), бронза (сплав Cu и Sn), мельхиор (сплав Cu и Ni)

и нейзильбер (Cu, Ni, Zn).

Медь окисляется кислородом. При нагревании меди до 4000С на воздухе образуется черный оксид CuO, а

при более высокой температуре – Cu2O.

Медь, находящаяся длительное время во влажном воздухе,

покрывается пленкой основной соли (CuOH)2CO3. Именно с этим связано появление зеленоватого налета на бронзовых памятниках.

2Cu +O2 + H2O +CO2 = (CuOH)2CO3

При нагревании медь взаимодействует с серой с образованием Cu2S, а также с галогенами с образованием галогенидов меди (+2). Фторид CuF2 образуется на поверх-

ности в виде очень плотной пленки, которая делает медь устойчивой к действию фтора.

Исполнитель: |

|

Дата: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Мероприятие № |

4 |

2 |

7 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Электродный потенциал Ео (Cu2+/Cu) = + 0,34 В. Ионы Н+ не могут окислить медь. Только при взаимодействии меди с кислотой HI выделяется Н2

и образуется очень устойчивый комплекс H[CuI2], в котором Cu имеет степень окисления (+1).

Медь растворяется в азотной и в концентрированной серной кисло-

те с образованием катионов Cu2+.

Cu + 2H2SO4 (конц.) = CuSO4 + SO2 + 2H2O

Cu + 4HNO3 (конц.) = Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Соединения меди

В водных растворах более устойчивы соединения Cu (+2).

Соединения меди (+2)

Наиболее распространенным соединением Cu является соль CuSO4 |

. 5H2O. |

|

|

Ярко-голубые кристаллы CuSO4. 5H2O известны |

|

|

как медный купорос. Медный купорос ядовит |

|

|

(попадание внутрь 2 г медного купороса может |

|

Рис. Наиболее известное |

привести к смерти). Он хорошо растворяется в |

|

|

|

|

соединениеCu – медный воде с образованием голубых растворов. В голу-

купорос CuSO4 |

. 5H2O |

бой цвет окрашены аквакомплексы |

|

|

[Cu(H2O)4]2+. Безводный сульфат меди __ это бесцветное соединение, его мож-

но получить, прокаливая медный купорос. На воздухе безводная соль поглоща-

ет влагу, снова превращаясь в синий кристаллогидрат.

Аквакатионы меди являются донорами протонов, и создают в водном

растворе кислую среду.

[Cu(H2O)4]2+ + H2O [Cu(OH)(H2O)3]+ + H3O+,

или упрощенно, Cu2+ + H2O CuOH+ + H+;

Константа равновесия гидролиза равна 4,6 .10–8.

Исполнитель: |

|

Дата: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Мероприятие № |

4 |

2 |

7 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

В присутствии карбонатов растворимые соли меди гидролизуются полно-

стью с образованием осадков основных солей.

2CuSO4+ 2Na2CO3 +H2O =(CuOH)2CO3 +CO2 +2Na2SO4

2CuSO4+4NaHCO3 =(CuOH)2CO3+3CO2 +H2O+2Na2SO4

Нерастворимый карбонат меди CuCO3 может быть получен при взаимо-

действии основных карбонатов с СО2.

(CuOH)2CO3 + CO2 = 2CuCO3 + H2О

Карбонаты и основные карбонаты, не растворяются в воде, но раство-

ряются в кислотах, – в роли акцепторов протона выступают как ионы OH–, так и анионы CO32–.

(CuOH)2CO3 + 4H+ = 2Cu2+ + CO2 + 3H2O

Основные карбонаты встречаются в природе. Возможно, что именно из карбо-

натов первоначально поучали медь, восстанавливая их углем при нагревании.

(CuOH)2CO3 + C = 4Cu + 2CO2 + H2O

Черный сульфид CuS выпадает при взаимодействии ионов Cu2+ не только c растворимыми сульфидами, но и со слабой кислотой H2S.

Cu2+ + H2S = CuS +2H+

Значение ПР(CuS) очень мало (3.10–38). Сульфид не растворяется в обычных кислотах, его можно растворить при нагревании в разбавленной азотной кислоте, которая окисляет серу.

3CuS + 8HNO3 = 3Cu(NO3)2 +2NO +3S + 4H2O

Кроме сульфидов и карбонатов, в воде не растворяются фосфаты, сили-

каты. Мало растворим фторид CuF2.

Хлориды сульфаты и нитраты Cu(+2) хорошо растворимы.

Гидроксид Cu(OH)2 образуется при добавлении щелочи к растворам солей Cu(+2) в форме студенистого голубого осадка. При слабом нагревании гидроксид разлагается и переходит в черный оксид CuO.

Исполнитель: |

|

Дата: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Мероприятие № |

4 |

2 |

7 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Гидроксид и оксид Cu(+2) легко растворяются в кислотах.

Cu(OH)2 + 2H+ = Cu2+ +2 H2O CuO + 2H+ = Cu2+ + H2O

При взаимодействии концентрированной щелочи с очень разбавленными растворами Cu2+ образуются темно-синие гидроксокомплексы [Cu(OH)4]2–.

При сплавлении CuO с щелочью образуются купраты Na2CuO2.

Гидроксокомплексы и купраты разрушаются водой с образованием осадка

Cu(OH)2. |

|

[Cu(OH)4]2– Cu(OH)2 + 2OH– ; |

CuO22– + 2H2O Cu(OH)2 + 2OH– |

Таким образом, оксид и гидроксид Cu (+2) имеют преимущественно

основной характер.

Гидроксид и оксид Cu(+2) растворяются при взаимодействии с раство-

ром аммиака, образуя синие амминные комплексы [Cu(NH3)4]2+. Cu(OH)2 + 4NH3 = Cu(NH3)4]2+

Электронная оболочка иона Cu2+ – 3d94s04p0.

|

|

3d9 |

|

|

|

ns |

|

|

np |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Наличие пустых валентных орбиталей позволяет катионам меди выступать в роли акцепторов электронных пар. Поставщиками электронных пар являют-

ся лиганды. Катионы Cu2+ образуют комплексные соединения, как правило,

с координационным числом 4.

Примеры комплексных соединений Cu(+2):

голубые аквакомплексы [Cu(H2O)4]2+,

синие амминнокоплексы [Cu(NH3)4]2+,

зеленые хлорокомплексы [CuCl4]2─.

Исполнитель: |

|

Дата: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Мероприятие № |

4 |

2 |

7 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Катион Cu2+, помимо свойств донора протона, проявляемых в протоли-

тических реакциях, и свойств акцептора электронных пар в реакциях образова-

ния комплексов, также проявляет окислительные свойства. Катионы Cu2+

под действием металлов, более активных, чем медь, могут быть восстановлены до металлической меди.

Cu2+ + Fe = Cu + Fe2+

Эту реакцию используют для удаления Cu2+ из технологических растворов.

Металлическая медь может быть восстановлена из щелочных растворов ком-

плексных соединений Cu(+2) с помощью формальдегида Н2СО. На этом ос-

новано химическое меднение, позволяющее получать электропроводные мед-

ные покрытия на неэлектропроводных материалах (пластмассах, стекле).

Продуктами восстановления соединений Cu(+2) может быть не только металлическая медь, но и соединения Cu(+1).

Соединения меди (+1)

Соединения Cu (+1) можно получить при окислении металлической меди, если в растворе имеются вещества, образующие с Cu (+1) прочные ком-

плексные соединения.

2Cu + 2H2O + 4KCN = 2K[Cu(CN)2] + 2KOH + H2

Чаще всего соединения Cu (+1) получают, восстанавливая соли Cu (+2).

При добавлении к раствору CuSO4 иодида калия выпадает белый осадок иодид

CuI.

2CuSO4 + 4KI = 2CuI+ I2 + 2K2SO4

Если к осадку CuI после удаления I2 (восстановлением) прибавить ще-

лочь, то образуется осадок Cu2O, сначала желтый, а затем более крупнодис-

персный красный.

2CuI + 2OH– = Cu2O + H2O + 2I–

Исполнитель: |

|

Дата: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Мероприятие № |

4 |

2 |

7 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|