- •270800.62 «Строительство»

- •2011 Оглавление

- •Введение

- •Лабораторная работа № 1. Диагностика породообразующих минералов

- •1.1. Общие сведения о минералах

- •1.2. Формы нахождения минералов

- •1.2.1. Облик кристаллов

- •1.2.2. Минеральные агрегаты

- •1.3. Физические свойства минералов

- •1.3.1. Оптические свойства

- •1.3.2. Механические свойства

- •1.3.3. Прочие свойства

- •1.4. Описание минералов

- •1.4.1. Самородные элементы

- •1.4.2. Сульфиды

- •1.4.3. Галогениды (галоиды)

- •1.4.4. Оксиды и гидроокислы

- •1.4.5. Карбонаты

- •1.4.6. Сульфаты

- •1.4.7. Фосфаты

- •1.4.8. Силикаты

- •1.5. Методика выполнения лабораторной работы

- •Лабораторная работа №2. Диагностика магматических горных пород

- •2.1. Общие сведения

- •2.2. Структурно–текстурные особенности магматических пород

- •2.3. Классификация магматических горных пород

- •2.4. Основные разновидности магматических горных пород

- •2.4.1. Кислые породы

- •2.4.2. Средние породы

- •2.4.3. Основные породы

- •2.4.4. Ультраосновные породы

- •2.5. Методика выполнения лабораторной работы

- •Лабораторная работа №3. Диагностика осадочных горных пород по образцам

- •3.1. Общие сведения

- •3.2. Классификация осадочных горных пород

- •3.3. Текстуры и структуры осадочных пород

- •3.4. Основные разновидности осадочных пород

- •3.4.1. Терригенные (обломочные) породы

- •3.4.2. Хемогенные породы

- •3.4.3. Органогенные породы

- •3.5. Методика выполнения лабораторной работы

- •Лабораторная работа №4. Диагностика метаморфических горных пород

- •4.1. Общие сведения

- •4.2. Типы метаморфизма

- •I – зеленосланцевая; II – эпидот-амфиболитовая; ш – амфиболитовая; IV – гранулитовая.

- •4.3. Особенности минерального состава

- •4.4. Текстуры и структуры метаморфических пород

- •4.5. Основные разновидности метаморфических пород

- •4.5.1. Продукты регионального метаморфизма

- •4.5.2. Продукты дислокационного метаморфизма

- •4.5.3. Продукты контактового метаморфизма и метасоматизма

- •4.6. Методика выполнения лабораторной работы

- •Библиографический список

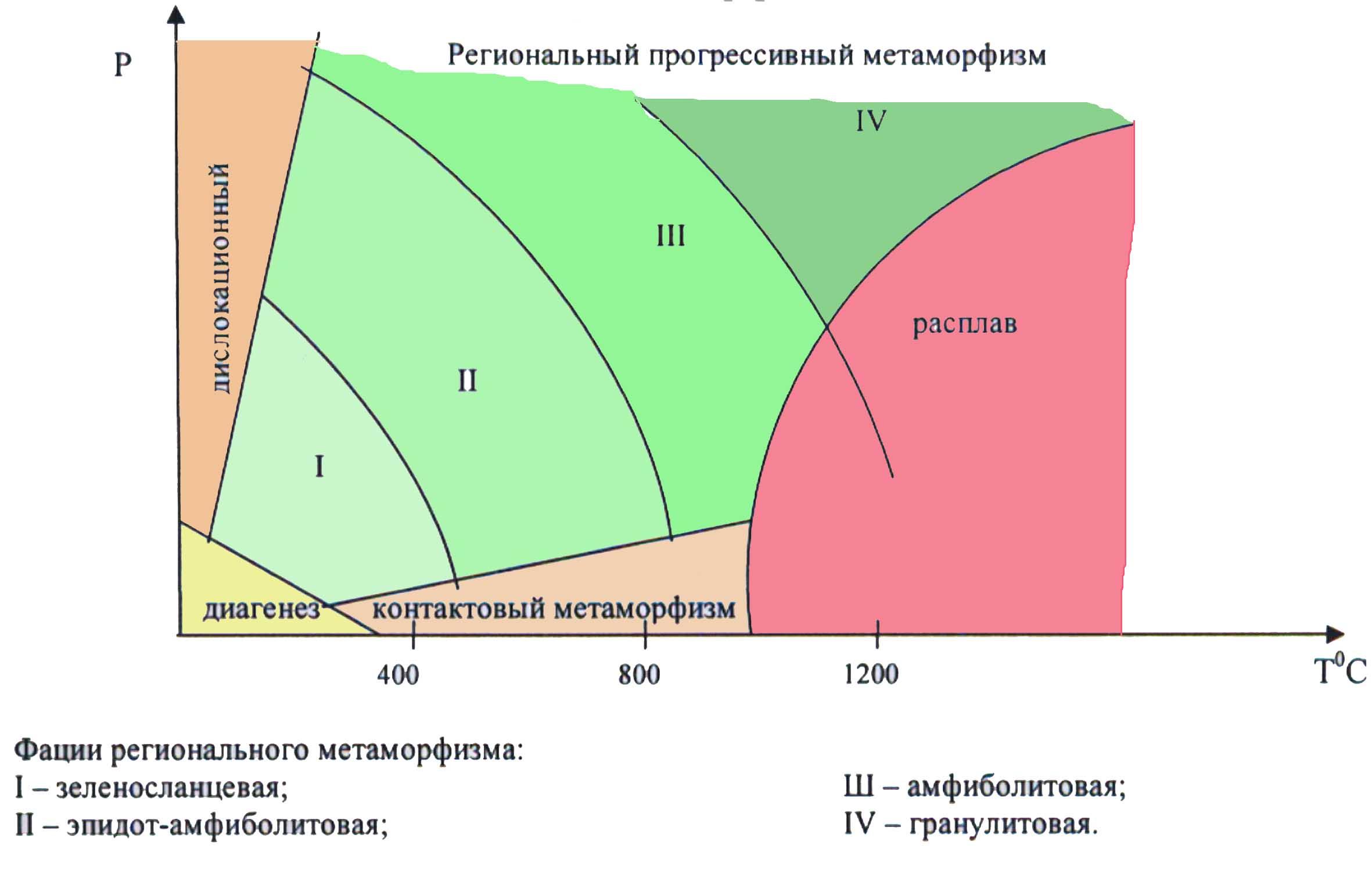

4.2. Типы метаморфизма

Различают два основных вида преобразования пород: локальный метаморфизм, который объединяет контактовый и дислокационный типы метаморфизма, развивающиеся на ограниченных пространствах; региональный метаморфизм, проявления которого охватывают большие регионы.

В зависимости от сочетания термодинамических (Р, Т) параметров выделяются те или иные типы метаморфизма. При термальном типе метаморфизма порода преобразуется под преимущественным воздействием температуры, а при динамическом – давление. Когда проявляются оба фактора одновременно – динамометаморфизм. Каждый из этих типов обладает своими специфическими геологическими условиями проявления.

Контактовый метаморфизм. При внедрении в земную кору магма воздействует на вмещающие породы (высокая температура расплава и магматических газов), изменяя их вокруг магматического очага (контактный ореол до нескольких километров, рис.1).

В случае, когда на вмещающие породы кроме температурного воздействия магмы влияют химически агрессивные, отделяющиеся от магмы во флюидном состоянии летучие компоненты, происходит возникновение пород, совершенно новых по химическому и минералогическому составу. Эти процессы называются метасоматозом (в переводе с греческого «замещение», «вытеснение»).

Рис. 1 Контактовый метаморфизм

Динамический метаморфизм (дислокационный) протекает в относительно «холодных» условиях, когда проявляются тектонические движения по разрывным нарушениям (разломам). При этом происходит дробление пород, их истирание.

Контактовый и дислокационный типы метаморфизма развиваются в ограниченных пространствах и объединяются названием локальный (рис. 2).

Рис. 2 Дислокационный метаморфизм

Региональный метаморфизм. Движения в земной коре, захватывающие большие пространства, как это происходит при горообразовательных процессах, совместно с давлением вышележащих толщ пород и возрастающей с увеличением глубины погружения температурой обуславливают регионально-метаморфические преобразования пород. В зависимости от давления и температуры наблюдаются изменения более слабой или более сильной степени, которые отличаются характерными минеральными новообразованиями и называются метаморфическими фациями.

Название фации определяется по общим условиям образования, по общим внешним признакам и по типичным для нее минералам. По мере возрастания Р–Т условий регионального метаморфизма выделяют:

– зеленосланцевую фацию;

– эпидот-амфиболитовую фацию;

– амфиболитовую фацию;

– гранулитовую фацию (рис.3).

Рис. 3 Типы метаморфизма. Фации регионального метаморфизма:

I – зеленосланцевая; II – эпидот-амфиболитовая; ш – амфиболитовая; IV – гранулитовая.

На первой стадии, осадки, богатые водой подвергаются прогрессирующему обезвоживанию. Под влиянием направленного давления образуются листоватые минералы группы слюд, талька, хлоритов, расположенные параллельно. Так возникают филлиты, тальковые и хлоритовые сланцы, отличающиеся тонкоплитчатой отдельностью.

С повышением давления различные химические элементы реагируют между собой и образуют новые минералы, занимающие меньший объем, чем исходные виды (гранат, дистен). Такие новообразования характерны для более высокой степени метаморфизма – эпидот-амфиболитовой фации.

При последующем повышении давления и температуры условия образования приближаются к условиям образования магматических пород. В результате этого минеральный состав и структура метаморфических пород все более сближаются с составом и структурой магматических пород. Из первоначального глинистого сланца при интенсивном метаморфизме появляется гранитоподобный гнейс.

В области термодинамических условий гранулитовой (иногда амфиболитовой) фации в породе может отмечаться частичное плавление, такое преобразование называют ультраметаморфизмом. Это переходная зона от метаморфизма к магматизму. Ультраметаморфизм выделяют как самостоятельный вид регионального метаморфизма.