- •18. Выбор числа и мощности трансформаторов на пс. Нагрузочная способность.

- •19. Способы снижения несинусоидальности напряжения в сетях 0,4 кВ. Выбор параметров силовых резонансных фильтров (срф) и фильтрокомпенсирующих устройств (фку).

- •20. Основные типы применяемых электрических аппаратов. Выключатели силовые и нагрузки. Разъединители, отделители и короткозамыкатели. Их назначение и принцип действия.

- •21. Коэффициенты, характеризующие графики нагрузок отдельных электроприемников и их групп.

- •23. Способы и средства регулирования напряжения в электрических сетях. Компенсация реактивной мощности. Выбор мощности компенсирующих устройств.

- •24. Условия выбора электрических аппаратов.

- •25. Определение потерь мощности и энергии в элементах электрических сетей.

- •27. Расчеты потокораспределения в кольцевой и разомкнутой сетях.

- •29. Основные параметры и характеристики измерительных тр-ров тока

- •32. Назначение релейной защиты и основные требования, предъявляемые к нЕй

29. Основные параметры и характеристики измерительных тр-ров тока

ТТ состоит из стального сердечника из шихтованной стали и двух обмоток первичной w1 и вторичной w2, причем w1<<w2. Первичная обмотка ТТ подключается последовательно в цепь защищаемого элемента, к вторичной обмотке присоединяются реле или измерительные приборы. Ток, протекающий по обмотке w1 создает магнитный поток Ф1, который индуцирует ток во вторичной обмотке I2. Ток I2, в свою очередь, создает магнитный поток Ф2, направленный навстречу потоку Ф1. Результирующий магнитный поток Фт = Ф1–Ф2.

Аналогичное выражение может быть записано для намагничивающих сил F = Iw, т.е.

Fт = F1 – F2; Iнамw1 = I1w1 – I2w2

где Iнам - ток намагничивания, обеспечивающий создание магнитного потока в сердечнике. Из последнего выражения делением всех членов уравнения на w2 можно получить

где nтв - витковый коэффициент трансформации.

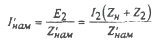

Анализируя уравнение можно заметить, что расчетное значение тока I2р = I1/nтв и действительное значение I2 отличаются друг от друга. Величина I1нам/nтв вносит погрешность в величину и фазу тока I2, поскольку не весь ток I1 трансформируется во вторичную обмотку, что обуславливает наличие погрешностей в работе ТТ.

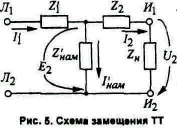

Для анализа погрешностей ТТ составим схему замещения и построим векторную диаграмму. Схема замещения строятся при следующих допущениях (рис. 5);

- все магнитные связи заменены электрическими;

все магнитные связи заменены электрическими;

- параметры первичной обмотки приведены к числу витков вторичной обмотки;

- вектор тока I2 повернут на 180° по сравнению с его действительным направлением;

Z1 = Z1/nтт – сопротивление первичной обмотки, приведенное к w2.

Zнам = Zнам/nтт – сопротивление намагничивания, приведенное к w2, Iнам, I1 ток первичной обмотки и ток намагничивания, приведенные к w2;

nТТ = I1/I2 = w2/w1;

Наличие Iнам обусловлено тем, что процесс трансформации происходит с затратой энергии, которая идет на создание магнитного потока в сердечнике, на гистерезис, на потери на вихревые токи и нагрев обмоток. Из схемы замещения видно, что I1= Iнам+ I2, т.е. I2= I1– Iнам т.е. вторичный ток отличается от первичного, что может исказить работу защиты.

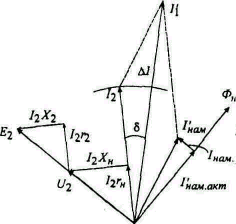

На

основе схемы замещения (рис.

5) построим

векторную диаграмму для анализа величин

токов (рис. б). Сначала строим I2

затем U2=I2rн+jI2xн.

Величина ЭДС E2=U2+

I2(

r2+jx2). Магнитный потокФн

отстает от Е2

на

90°. Iнам=

Iнам.акт+

jIнам.р;

I1=

Iнам+

I2,

Магнитный потокФн

отстает от Е2

на

90°. Iнам=

Iнам.акт+

jIнам.р;

I1=

Iнам+

I2,

Из векторной диаграммы видно, что I1 отличается от I2 по модулю и сдвинут на угол . Отсюда выделяют погрешности ТТ - токовую и угловую.

Токовая погрешность – это алгебраическая разность токов:

– абсолютная I=(I1/nТ)–I2;

– относительная fi=[I/(I1/nТ)]100%;

Угловая погрешность – величина угла , являющего углом сдвига между I2 и I1.

Чем больше величина Iнам, тем больше погрешности трансформатора тока. Iнам имеет две составляющие активную Iнам.акт и реактивную Iнам.р.

Ток Iнам.акт обусловлен активными потерями (гистерезис) и вихревыми токами. Для его снижения сердечники ТТ делают из шихтованной трансформаторной стали, поскольку величина этих потерь определяется качеством и параметрами стали.

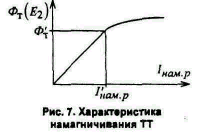

Ток

Iнам.р

служит для создания магнитного потока

ФТ,

который индуцирует Е2

во вторичной обмотке. Для снижения

Iнам.р

нужно снижать ФТ,

который определяется как ФТ

= (w1/RM)Iнам.р.

В

области до

Iнам.р

(см. рис.) изменение ФТ

почти линейно, дальше малому изменению

ФТ

соответствует большое изменение

Iнам.р,

что в свою очередь приводит к увеличению

токовой погрешности (I

и fi)

ТТ. Чтобы снизить эти погрешности нужно

так выбирать параметры схем релейной

защиты и автоматики, чтобы рабочая зона

располагалась в линейной части

характеристики намагничивания ТТ.

В

области до

Iнам.р

(см. рис.) изменение ФТ

почти линейно, дальше малому изменению

ФТ

соответствует большое изменение

Iнам.р,

что в свою очередь приводит к увеличению

токовой погрешности (I

и fi)

ТТ. Чтобы снизить эти погрешности нужно

так выбирать параметры схем релейной

защиты и автоматики, чтобы рабочая зона

располагалась в линейной части

характеристики намагничивания ТТ.

Поэтому для уменьшения тока намагничивания, а, следовательно, и уменьшения погрешности ТТ, необходимо снижать Zн определяемое сопротивлением токовых обмоток реле, соединительных проводов и контактов, и уменьшать I2.

Следует особо отметить необычность режимов холостого хода и короткого замыкания для ТТ. Так работа ТТ в режиме холостого хода, когда контакты И1 – И2 вторичной обмотки разомкнуты, является аварийной. В таком режиме I2 = 0 и весь магнитный поток I1w1 идет на намагничивание сердечника. Размагничивающего действия вторичного потока I2w2 нет. Происходит перегрев стали магнитопровода. Кроме того, в соответствии со схемой замещения весь ток I1 протекает через большое сопротивление Zнам и создает э.д.с. Е2, которая может достигать нескольких киловольт.

В устройствах релейной защиты обмотки трансформаторов тока и реле соединяются по определенным схемам. Поведение реле зависит от характера распределения тока по обмоткам реле при различных видах к.з.

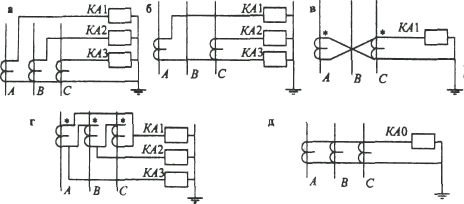

Все

схемы соединения, кроме изображенной

на рис.

8, д,

принято характеризовать коэффициентом

схемы Ксх,

который определяется как отношение

тока, протекающего по реле, к вторичному

фазному току ТТ Ксх

= Iр/I2фтт.

Данный коэффициент обычно равен

1 (для схем

рис.

8, в и

8, б) или

![]() (для схем

рис.

8, в и

8, г).

(для схем

рис.

8, в и

8, г).

Р ис.

8. Схемы соединения трансформаторов

тока и обмоток реле

ис.

8. Схемы соединения трансформаторов

тока и обмоток реле

При выполнении МТЗ и токовых отсечек наиболее часто применяют следующие схемы:

1. Трехфазная трехрелейная схема полной звезды для защит сетей с глухозаземленной нейтралью от всех видов замыканий (рис. 8, a).

2. Двухфазная двухрелейная (трехрелейная) схема в качестве защиты от междуфазных замыканий в сетях с изолированной нейтралью (рис. 8, б).

3. Двухфазная однорелейная схема в качестве защиты от междуфазных к.з. для неответственных потребителей (рис. 8, в).

4. Схема соединения ТТ в треугольник, а реле - в звезду - в дистанционных и дифференциальных защитах трансформаторов от всех видов к.з. (рис. 8, г).

5. Фильтр токов нулевой последовательности для выполнения защит от замыканий на землю в сети с глухозаземленной нейтралью (рис. 8, д).

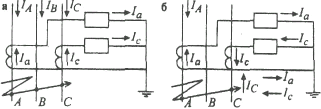

Д

Рис.

9. Распределение токов при различных

видах к.з.: а) трехфазное к.з.; б) двухфазное

к.з. между фазами АС

ля

выбора возможности применения какой-либо

из приведенных на рис.

8 схем соединения

необходимо провести анализ поведения

реле в выбранной схеме при различных

видах к.з. Для этого на выбранную схему

соединения наносят первичные токи,

соответствующие им вторичные токи

ТТ и затем определяют направление и

величину тока, протекающего по каждому

реле.

ля

выбора возможности применения какой-либо

из приведенных на рис.

8 схем соединения

необходимо провести анализ поведения

реле в выбранной схеме при различных

видах к.з. Для этого на выбранную схему

соединения наносят первичные токи,

соответствующие им вторичные токи

ТТ и затем определяют направление и

величину тока, протекающего по каждому

реле.

Проанализировав трехфазные, двухфазные и однофазные к.з. для схемы, приведенной на рис. 9, очевидно, что на трехфазные и двухфазные к.з. реагируют оба реле или одно из них. При однофазном к.з. в фазе В нет тока ни в одном из реле. Следовательно, для защиты от одно-фазных к.з. данную схему применять нельзя, а для междуфазных к.з. применение се возможно.

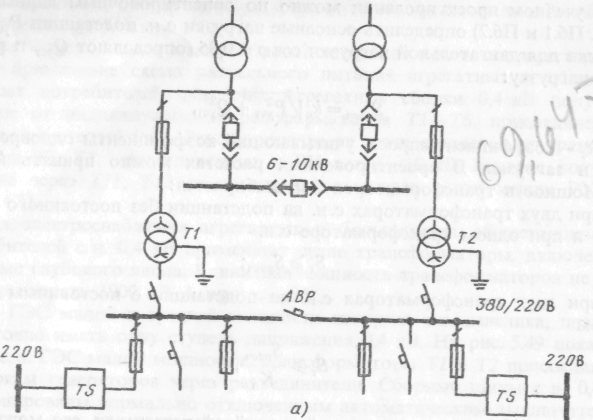

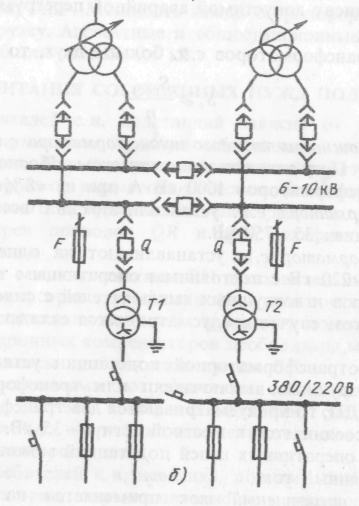

30. Потребители собственных нужд п/ст. Схемы питания и резервирования СН.

Состав потребителей с.н. подстанций зависит от типа подстанции, мощности трансформаторов, наличия синхронных компенсаторов, типа электрооборудования. Наименьшее количество потребителей с.н. на подстанциях, выполненных по упрощенным схемам, без синхронных компенсаторов, без постоянного дежурства. Это электродвигатели обдува трансформаторов, обогрев приводов QR и QN, шкафов КРУН, а также освещение подстанции.

На подстанциях с выключателями ВН дополнительными потребителями являются компрессорные установки (для выключателей ВНВ, ВВБ), а при оперативном постоянном токе - зарядный и подзарядный агрегаты. При установке синхронных компенсаторов необходимы механизмы смазки их подшипников, насосы системы охлаждения GC.

Наиболее ответственными потребителями с.н. подстанций являются оперативные цепи, система связи, телемеханики, система охлаждения трансформаторов и GC, аварийное освещение, система пожаротушения, электроприемники компрессорной.

Мощность потребителей с.н. невелика, поэтому они присоединяются к сети 380/220 В, которая получает питание от понижающих трансформаторов.

Два трансформатора с. н. устанавливают на всех двухтрансформаторных подстанциях 35 — 750 кВ.

Один трансформатор с. н. устанавливают на однотрансформаторных подстанциях 35 — 220 кВ с постоянным оперативным током, без синхронных компенсаторов и воздушных выключателей с силовыми трансформаторами ТМ. В этом случае предусматривается складской резерв в энергосистеме.

Если на однотрансформаторной подстанции установлен синхронный компенсатор, воздушные выключатели или трансформатор с системой охлаждения Д и ДЦ, то предусматриваются два трансформатора с. н., один из которых присоединяется к местной сети 6-35 кВ.

Для питания оперативных цепей подстанций может применяться переменный и постоянный ток.

Постоянный оперативный ток применяется на всех подстанциях 330-750 кВ, на подстанциях 110-220 кВ с числом масляных выключателей 110 или 220 кВ три и более, на подстанциях 35-220 кВ с воздушными выключателями.

Переменный оперативный ток применяется на подстанциях 35 — 220 кВ без выключателей ВН. Возможно применение выпрямленного оперативного тока на подстанциях 110 кВ с одним или двумя выключателями ВН.

На подстанциях с оперативным переменным током трансформаторы с. н. T1, Т2 присоединяются отпайкой к вводу главных трансформаторов. Это необходимо для возможности управления выключателями 6—10 кВ при полной потере напряжения на шинах 6—10 кВ.

Шины 0,4 кВ секционируются. Питание оперативных цепей переменного тока осуществляется от шин с. н. через стабилизаторы TS с напряжением на выходе 220 В.

На подстанциях с оперативным постоянным током трансформаторы с. н. T1, T2 присоединяются к шинам 6 — 35 кВ. Если отсутствует РУ 6 — 35 кВ, то трансформаторы с. н. присоединяются к обмотке НН основных трансформаторов.