attachments_05-10-2012_12-31-52 / Лямзин-Страны СНГ-основные направления сотрудничества

.pdfМинистерство образования Российской Федерации

Уральский государственный университет им. А.М. Горького

А.В. ЛЯМЗИН

СТРАНЫ СНГ:

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Учебное пособие

Екатеринбург

Издательство Уральского университета

2005

Оглавление

Введение…………………………………………..………………………. 3

Глава 1. Распад СССР……………………………………………………… 4

Глава 2. Возникновение и устройство СНГ…………………………….. 8

Глава 3. Экономическое сотрудничество стран СНГ…………………. 13

Глава 4. Военно-политическое сотрудничество стран СНГ………….. 21

Глава 5. Проблема Каспия………………………………………………… 32

Глава 6. Гуманитарное сотрудничество…………………………………. 42

Заключение…………………………………………………………………

2

ВВЕДЕНИЕ

Учебное пособие «Страны СНГ: основные направления сотрудничества» предназначено для студентов факультета международных отношений, исторического факультета и для факультетов, на которых изучают историю России новейшего периода. Пособие может быть использовано для обеспечения преподавания курса «СНГ», «Современная внешняя политика России» и других дисциплин, связанных с внешней политикой.

Несмотря на то, что с момента распада СССР и возникновения СНГ прошло 14 лет, до сих пор ощущается острый недостаток в учебниках и пособиях, посвященных истории постсоветского пространства. Работы по проблемам СНГ появляютя в печать, но выходят как правило небольшими тиражами и до студентов зачастую не доходят. Настоящее учебное пособие призвано восполнить недостаток такого рода литературы.

Вработе рассматривается несколько наиболее крупных проблем, для решения которых осуществляется взаимодействие новых независимых государств.

Впервой главе рассматривается история создания СССР и процесс нарастания национальных противоречий внутри Советского государства.

Во второй главе подвергается анализу устройство СНГ, дается представление о его структуре и основных органах.

Втретьей главе изучены основные особенности сотрудничества стран в экономической области.

Вчетвертой главе проанализировано военно-политическое сотрудничество стран СНГ, противостояние блоков ГУУАМ и ДКБ, история и современное состояние межнациональных конфликтов.

Каспийской проблеме посвящена пятая глава пособия. В ней рассмотрены вопросы раздела Каспия, добычи и экспорта углеводородного сырья в этом регионе, экологическая составляющая.

Вшестой главе проанализировано гуманитарное сотрудничество стран СНГ. В него мы включили сотрудничество в социальной сфере, состояние прав этнических меньшинств, сотрудничество в области образования и культуры.

Вконце каждой главы приводится литература, использованная при подготовке пособия и рекомендуемая для самостоятельного изучения рассматриваемых проблем.

Впособии также помещены карты, позволяющие более наглядно представить изучаемую ситуацию.

Вконце учебного пособия приводится хронологическая таблица основных событий, связанных с межнациональными отношениями в СССР и СНГ.

3

Глава 1.

РАСПАД СССР

Содружество Независимых Государств образовалось на обломках Союза Советских Социалистических Республик. Исторические причины распада СССР коренились в характере национальной политики советского государства.

Уже при создании СССР в основание этого государственного образования уже была заложена мощная «мина». В ходе подготовки решений по объединению, в руководстве партии большевиков возникла дискуссия о формах объединения. И.В. Сталин настаивал на плане «автономизации» по которому нероссийские республики включались бы в РСФСР без права выхода. Но в дискуссии победила точка зрения В.И. Ленина, который выступал за право выхода республик из состава СССР. Таким образом, 27 декабря 1922 г. был подписан договор о создании СССР, а 30 декабря того же года I Съезд Советов СССР утвердил Декларацию и Договор о создании Союза, в которых было закреплено право выхода республик из данного объединения. Пока советское государство сохраняло свою мощь и силу, оно могло противостоять сепаратистским устремлениям республик, игнорируя их

право на самоопределение.

Идеология большевизма выступала за стирание национальных различий, за массовый атеизм. Антирелигиозная политика коммунистического государства одинаково больно ударяла по мусульманам, католикам, лютеранам, униатам, православным верующим. Попытки распространения националистических идей решительно пресекались, любой национализм, в том числе и русский, решительно осуждался.

В то же время именно русские составляли стержень многонационального государства. На государственном уровне проводилась русификация в сфере образования и кадровой политики. Например, первым секретарѐм республиканской компартии всегда был представитель коренной национальности, а вторым секретарѐм, как правило, был русский, своеобразный «глаз Москвы». С одной стороны соблюдался вполне демократичный принцип, согласно которому русским считался тот, кто впитал в себя довольно развитую русскую культуру. С другой стороны, история СССР была написана как история русских, в которой прославлялись русские цари, полководцы, государственные деятели, которые для нерусских народов героями не являлись.

Языковая политика большевиков также имела определѐнное своеобразие. Ленин выступал против принудительного обучения русскому языку, но признавал, что «потребности языкового оборота» приведут к языковому единству.

В первое послереволюционное десятилетие в основу языковой политики было положено стремление к удовлетворению идентичности (на своѐм материнском языке постигать культуру и осваивать марксизм). В 1925 г. в Баку был создан Всесоюзный ЦК нового алфавита (ВЦКНА), где создавались алфавиты для бесписьменных языков. Вместе с тем отношение к исконным культурам (шаманским, ламаистским, мусульманским) было отрицательным, поэтому старописьменные языки с арабского или монгольского письма переводились на латиницу.

На рубеже 1920-х -1930-х гг. борьбы с «великодержавным шовинизмом» сменяется борьбой с «буржуазным национализмом». В 1938 г. введено обязательное изучение русского языка в школах национальных республик. К 50-м все алфавиты переводят на кириллицу, за исключением армянского, грузинского и прибалтийских языков. Делопроизводство на национальном языке отменено для нетитульных народов.

Некоторые языки переводят на графику титульных наций. К 40-м абхазский и осетинский перевели на грузинскую графику, а после войны закрыли абхазские и осетинские

4

школы. В 1978 попытка усилить гнѐт грузинского языка привела к демонстрациям в Абхазии и требованиям выхода из Грузии. Сходно развивалась ситуация и в Ю. Осетии.

Но перевод на кириллицу имел и свои плюсы, он облегчал изучение русского языка. Русский обладал большей престижностью, он использовался в союзном делопроизводстве, армии, науке и технике, это был язык межнационального общения. Он давал возможность адаптации в любых социальных группах.

Повод для национальной напряженности давала экономическая политика государства,

в рамках которой национальное строительство, как правило, подчинялось экономическому. Такая политика привела к тому, что населѐнный армянами Нагорный Карабах был включѐн в состав более близкого географически и экономически развитого Азербайджана, российский Крым с островом Тузла в 1954 г. был передан более географически близкой Украине. Некоторые республики имели преимущественно сырьевую направленность, Узбекистан, например, на производство хлопка. А ещѐ раньше (1924-25 гг.), границы Средней Азии (например, в Ферганской долине) были проведены так, что образовалось множество инонациональных островков внутри новых республик. В СССР

поощрялась трудовая миграция русскоязычного населения, которое зачастую направлялось на высокотехнологичные промышленные объекты.

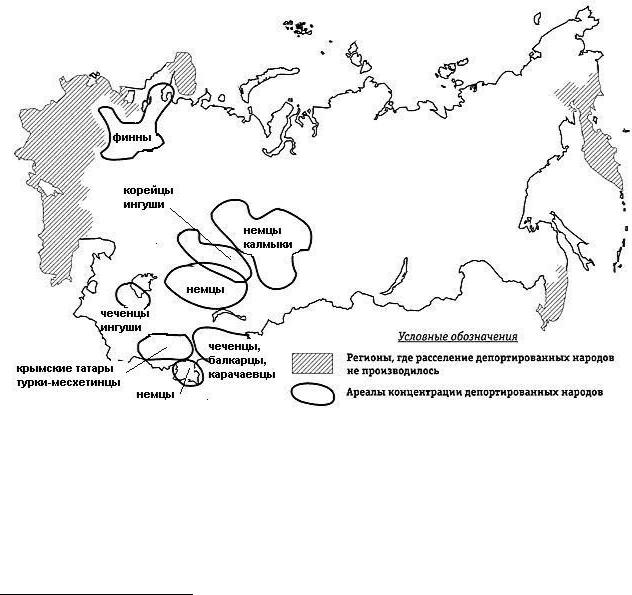

Рис.1. Расселение депортированных народов1.

Национальные противоречия возникали и вследствие репрессивной политики сталинского периода.

Уже в начале 1935 г. из Волыни в Сибирь было выслано 8300 немецких семей. В 1936 г. из Украины в Казахстан было переселено около 60 000 поляков и немцев. С началом Второй мировой войны депортации стали более массовыми. По мнению советского

1 Полян П. М. Географические особенности расселения депортированных народов и процесс их реабилитации в СССР // http://www.memo.ru/history/deport/polyan3.htm

5

руководства приграничные территории накануне вероятной войны следовало очистить от нелояльных и сомнительных элементов. В их число попадали офицеры, полицейские, священнослужители и члены их семей, уголовники и беженцы с оккупированных Германией польских территорий. Репрессиям подверглись также советские корейцы и финны.

Из присоединенной в 1940 г. Прибалтики было депортировано около 200 тыс. человек, что равнялось примерно 4% еѐ населения. С началом Великой Отечественной войны немцы насильственно переселялись с территории Западной Украины, Западной Белоруссии, из Крыма. 28 августа 1941 г. Президиум ВС СССР принял решение о выселении немцев Поволжья. 52 % депортированных немцев оказались в Казахстане. Они также широко расселялись в Сибири и Таджикистане. На конец войны немцев на спецпоселении насчитывалось около 1 млн. чел.

После освобождения Крыма войсками Красной Армии, репрессиям подверглось остальное неславянское население полуострова. С формулировкой «за связь с оккупантами» было репрессировано татарское население Крыма. 18 мая 1944 г. было проведено выселение 183 тыс. крымских татар. Они расселялись в разных районах России и Узбекистане. Затем, в соответствии со сталинской установкой на преобладание в Крыму славянского населения, оставшееся нерусское население было обвинено в пособничестве оккупантам с формулировкой «за помощь в мероприятиях по заготовке хлеба» и выслано. В их числе оказалось 15 тыс. греков, 12 тыс. болгар, 10 тыс. армян.

Карачаевцы были высланы 6 ноября 1943 г. в количестве 69 тыс в Киргизию и южные районы Казахстана.

Калмыки - в декабре 1943 г. - 93 тыс. - в Сибирь и Каракалпакию.

Чеченцы и ингуши - 23 февраля 1944 г. - 496 тыс. - высланы в Казахстан и Киргизию (в течение 1944-1948 гг. - умерло 145 тыс. чел.). В 1946 г. высланные насчитывали

400 тыс.

Балкарцы - 8 марта 1944 г. - 33 тыс.

Турки-месхетинцы высланы в ноябре 1944 г. в Ферганскую долину Узбекистана и Киргизии.

Всего таким образом было репрессировано около 2 млн. человек.

Следствием переселения репрессированных народов стал рост напряженности, которая во многих случаях сохраняется до сих пор. До настоящего времени не восстановлена автономия крымских татар, немцев, карачаевцев. Ингушам не возвращена часть принадлежавшей им территории.

Снижение уровня жизни в период Перестройки, дефицит, на уровне массового сознания порождали ксенофобию. Дифференциация уровней развития республик не устранялась, а с 1960-х непрерывно росла.

Местное руководство поощряло изоляционистские настроения в надежде на то, что отказ от обязательств Центру позволит преодолеть экономические трудности. Республиканские элиты по достоинству оценили мобилизующее значение этнонационализма как мощного оружия в борьбе против Центра за контроль над республиканскими ресурсами.

Национализм начал проявляться первоначально в форме национального движения за перестройку. Для нагнетания национального вопроса использовались:

Экологический фактор (Проблемы Аральского моря, Семипалатинского ядерного полигона, истощение почв в Средней Азии и т.д.).

Идеи национального возрождения (ущемление языка в том числе).

Идея республиканского хозрасчѐта и экономической самостоятельности. Внедрялась мысль о неэквивалентном обмене (в пользу Центра).

Тезис об аннексии СССР или Россией их территории (Особенно характерно для прибалтийских республик). В этой связи демонизировался образ России как агрессора.

Вместе с тем, необходимо отметить, что в отношении РСФСР и русских в советское

время сложилась традиция решать национальные проблемы без учѐта интересов русских как нации. Негативный имидж русского национализма определял также позицию Горбачева, что

6

объяснялось также и тем, что в случае реального равноправия России, благодаря гигантскому весу РСФСР, еѐ потенциальный лидер превращался в главную политическую фигуру в СССР.

Важную роль в этой связи сыграло противостояние М.С. Горбачева и Б.Н. Ельцина. Важным этапом этой борьбы стало повышение статуса автономных республик. Закон СССР

(1990) «О разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами федерации» рассматривал автономные республики в качестве советских социалистических государств - субъектов федерации (СССР). Они получили право передавать полномочия Союзу, помимо республик. Идея этого закона заключалась 1) в укреплении союзной государственности, но на деле это привело к ещѐ большему сепаратизму и национальным конфликтам внутри республик. 2) Умерить суверенизаторские устремления России через переориентацию еѐ автономий. На деле, Закон привел лишь к усилению сепаратизма в СССР.

Конфликтные ситуации впервые переросли в открытое столкновение в Нагорном Карабахе. В 1923 г. этот район с преобладающим армянским населением передан более развитому Азербайджану. С этого момента власти Азербайджана стремились к ограничению прав карабахских армян. Армяне выдвинули лозунг воссоединения армянской диаспоры в границах одного государства.

С формальной точки зрения конфликт был спровоцирован карабахской стороной. В феврале 1988 Областной совет Нагорно-Карабахской автономной Области (НКАО) обратился к руководству Союза и республик с просьбой о передаче образования в состав Армении. Обращение вызвало волну выступлений, в Армении «за», в Азербайджане «против» отделения Карабаха. На этой волне формируются оппозиционные структуры. В Армении образовался комитет «Карабах» - основа Армянского общенационального движения (АОД). В Азербайджане появился Народный фронт.

Вконце февраля - начале марта в течение двух суток происходит армянский погром в азербайджанском городе Сумгаит. По официальным данным его следствием стали 32 погибших. В НКАО формируются отряды самообороны (боевики-террористы, с точки зрения Азербайджана и союзного центра). Органы власти и милиция становятся соучастниками боевиков. Из обеих республик изгоняются люди, появляются заложники. К концу 1989 г. насчитывается уже около 300 тыс. беженцев. Москва вводит особое управление, Внутренние войска, но конфликт переходит в хроническую фазу.

ВГрузии в ноябре 1988 г. был опубликован проект грузинского закона о языке, следствием чего в Осетии и Абхазии становятся демонстрации протеста.

ВПрибалтике в конце 1988 г. создаются массовые националистические организации. Это «Саюдис» в Литве, Народные Фронты в Латвии и Эстонии. Они требовали признать незаконность пакта Молотова-Риббентропа, запретить КПСС, союзные законы, вывести «оккупационные войска». Русскоязычное население Прибалтики сталкивалось с проявлениями национализма, беспокоилось за своѐ будущее и создавало Интерфронты. Меньшая часть прибалтийских коммунистов при поддержке Москвы объявили себя самостоятельными компартиями на платформе КПСС, в то время как в Литве большая часть коммунистов во главе с первым секретарѐм А. Бразаускасом, а также часть коммунистов Латвии и Эстонии высказались за независимость и сотрудничество с Народными Фронтами.

Вмарте 1989 г. началось массовое движение в Абхазии под лозунгом выхода из состава Грузии. 18 марта в селе Лыхны Гудаутского района состоялся массовый сход населения, который постановил изменить статус Абхазии. 8 апреля в Тбилиси начался 10 тысячный митинг с требованиями независимости Грузии и сохранения Абхазии в составе Грузии. В Тбилиси вошли части Советской Армии, которые при помощи дубинок и сапѐрных лопаток пытались разогнать митинг. В результате погибло около 20 чел., из них 16 женщин. Следовательно, симпатии населения оказались на стороне националистов, и на выборах в Верховный Совет победил блок партий «Круглый стол - свободная Грузия».

Вянваре 1990 г. в ходе визита в Прибалтику, Горбачѐв обещает расширение самостоятельности. Проходят выборы в республиканские парламенты. В Литве «Саюдис»

7

получает 75 %, компартия на платформе КПСС - 4 %. В марте 1990 литовский парламент принимает декларацию о независимости и выходе из СССР. В ответ в Литву вводятся союзные войска, захватывается собственность КПСС и другие объекты, организуется экономическая блокада. Предъявляется ультиматум - отменить декларацию, но эти действия ущерба не принесли, а только подорвали авторитет центра. Вскоре Латвия, Эстония и Грузия принимают мягкие, но похожие декларации.

Средняя Азия. В июне 1989 г. происходят столкновения узбеков и турокмесхетинцев в г. Фергана. Погибло около 103 чел. 1011 чел. получили тяжкие телесные повреждения, разгромлено 757 домов, 275 автомобилей. Столкновения с туркамимесхетинцами происходили также в 1989 г. в Таджикистане и в 1990 г. в г. Ош (Киргизия).

Тогда же в Казахстане в г. Новый Узень, а также в посѐлках Ералиев, Кульсары, Шепке, ст. Мангышлак, г. Форт-Шевченко происходят погромы рыночных торговцев из Закавказья под предлогом завышения ими цен. Всѐ началось с драки на дискотеке казаха и кавказца. В результате конфликта 3 чел. было убито, 25 ранено.

Осенью 1990 г. намечается усиление центробежных тенденций. После осенних выборов почти все страны заявили о своѐм суверенитете.

12-13 января 1991 г. группа «А» КГБ СССР и войска Советской Армии захватывают телецентр в Вильнюсе. Через несколько дней аналогичные события происходят в Риге. В ходе столкновений с силами правопорядка было убито 13-16 чел. Горбачѐв заявил, что ничего не знал о подготовке и проведении этих мероприятий. Ельцин осудил насильственные действия Центра. Авторитет центральной власти упал ещѐ больше.

Тем не менее 17 марта состоялся референдум о сохранении СССР. В республиках, заявивших о независимости, он не проводился, а в остальных более 70% населения проголосовало за сохранение Союза.

Вмае в Ново-Огарѐво подписано соглашение «9+1» (Горбачѐв и главы девяти союзных республик). Соглашение предусматривало совместную разработку и подписание союзного договора в течение ближайших месяцев, а следовательно отставку союзных структур и досрочные парламентские выборы. Начался «Новоогарѐвский процесс» - выработка и согласование текста документа. 15 августа текст был опубликован.

Смысл этого документа заключался в том, что республики выразили желание быть бесконтрольными со стороны Центра, но решили сохранить его, чтобы использовать в своих интересах. Фактически, договор о создании Союза Суверенных государств (ССГ) создавал не конфедерацию, а ни к чему не обязывающее объединение государств и являлся своеобразным прообразом СНГ.

Возможное подписание Договора ещѐ не означало мгновенного исчезновения СССР, поскольку сохранялись единая армия, валюта, единая (энергетическая, транспортная) инфраструктура, но их раздел становился вопросом ближайшего времени.

Во время августовского путча о выходе из СССР заявили страны Балтии. Их независимость была признана международным сообществом, Россией, а 6 сентября 1991 г. - Госсоветом СССР. До конца августа независимость провозгласили почти все республики

СССР. Позднее других это сделали Таджикистан (сентябрь), Туркменистан (октябрь) и Казахстан (декабрь).

Вусловиях начавшегося распада Союза 1 декабря 1991 г. на Украине состоялся референдум, в ходе которого 90,3% принявших в нем участие избирателей высказались за независимость, подкрепив позицию украинского руководства, выступавшего за максимальное ослабление роли Центра.

8 декабря 1991 г. в резиденции Вискули в Беловежской пуще под Брестом (Беларусь) состоялась встреча лидеров России, Украины и Беларуси - Б.Н. Ельцина, Л.Д. Кравчука и С.С. Шушкевича, которые подписали Заявление и Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Заявление, в частности, констатировало, что переговоры о подготовке нового союзного договора зашли в тупик, а объективный процесс выхода республик из состава СССР и образования независимых государств стал реальным фактом.

8

Эти три стороны как учредители Союза ССР, подписавшие договор 1922 г., констатировали, что союз прекращает существование как субъект международного права и «геополитическая реальность».

13 декабря 1991 г. в Ашхабаде собрались лидеры пяти центрально-азиатских государств, которые обсудили вариант создания Конфедерации туркестанских государств, но, в конечном счете, они приветствовали создание СНГ и высказались за присоединение к нему.

Встреча в широком составе состоялась в Алматы 21 декабря 1991 г. На нее приехали лидеры 11 стран бывшего СССР. К трем славянским и пяти центрально-азиатским республикам присоединились Азербайджан, Армения и Молдова. Из бывших советских республик во встрече не принимали участие лишь страны Балтии, с самого начала дистанцировавшиеся от СНГ, и Грузия. На встрече были приняты Алматинский протокол, Декларация, ряд других документов. Алматинский протокол зафиксировал, что все подписавшие его одиннадцать государств «на равноправных началах и как Высокие Договаривающиеся Стороны образуют Содружество Независимых Государств». Сам протокол рассматривался как составная часть Соглашения о создании СНГ.

25 декабря М.С. Горбачев сложил с себя полномочия Верховного главнокомандующего ВС СССР и передал право на применение ядерного оружия президенту России Б.Н. Ельцину.

В семь часов вечера, Горбачѐв появился перед телекамерами. Когда он говорил свою прощальную речь, над Кремлѐм спустили флаг СССР, и подняли российский государственный флаг.

ЛИТЕРАТУРА

Баранов Н.Н. Крушение социализма. СССР, Россия в эпоху перестройки и постперестройки (1985-1993 годы). Екатеринбург, 1994.

Волков В. Этнономенклатура и распад государства: СССР и Югославия [О проблемах многонациональных государств] // Свободная мысль - XXI. 2000. N 10. С. 13-24.

Горовский Ф.Я. Национальный вопрос и социалистическая практика: опыт историко-теоретического анализа. - Киев.,1991.

Игрицкий Ю.И. Россия в меняющемся мире: Геополитические последствия системной трансформации. М., 2000.

Исаков В.Б. Расчлененка. М., 1998.

Максимова М. От «имперского» Союза к Содружеству независимых государств // МЭиМО. 1992. № 4. С. 5-20.

Несостоявшийся юбилей. Почему СССР не отпраздновал своего 70-летия? М., 1992. Полян П. М. Не по своей воле...: История и география принудительных миграций в

СССР. М., 2001.

Стешенко Л.А. Многонациональная Россия: государственно-правовое развитие X-XXI вв. М., 2002.

Столяров К.А. Распад: от Нагорного Карабаха до Беловежской пущи. М., 2001. Шутов А.Д. Постсоветское пространство. М., 1999.

9

Глава 2.

УСТРОЙСТВО СНГ

Организационно-правовую основу СНГ составляют несколько документов.

Соглашение о создании СНГ (8 декабря 1991 г.).

Алма-Атинская декларация (21 декабря 1991 г.).

Устав СНГ принятый решением Совета глав государств (22 января 1993 г.). Учредительные документы фактически дублируют друг друга. Они скорее

показывают формальную сторону образования Содружества, нежели показывают повышение его статуса или увеличение полномочий.

Устав СНГ составляет 45 статей, которые определяют формы и направления взаимодействия государств членов. Устав не ставит какой-либо определѐнной цели и не содержит детально разработанного плана действий. В Разделе I - «ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ» говорится об «осуществлении сотрудничества», «всесторонней сбалансированности экономического и социального развития», содействии гражданам в свободном общении и передвижении, мирном разрешении споров.

Раздел II - "ЧЛЕНСТВО" оговаривает условия вступления в СНГ:

Принятие государством обязательств содержащихся в уставе. (Из документа не ясно - означает ли это ратификацию.)

Единогласное решение государств-членов СНГ.

Вместе с тем устав предоставляет право другим государствам участвовать в отдельных видах деятельности СНГ на условиях ассоциированного членства, а также возможность для их представителей присутствовать на заседаниях органов СНГ в качестве

наблюдателей. ( Эти термины также уставом чѐтко не определены).

В Разделе III - «КОЛЛЕКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО» утверждается, что государства в данном вопросе проводят согласованную политику. В случае угрозы суверенитету государства - страны начинают консультации с целью воспользоваться правом на индивидуальную или коллективную самооборону согласно ст. 51 Устава ООН. Совет глав государств (СГГ) правомочен в любой стадии спора, продолжение которого могло бы угрожать поддержанию мира или безопасности в Содружестве, рекомендовать сторонам надлежащую процедуру или методы его урегулирования.

Устав закрепляет следующие принципы отношений: уважение суверенитета, нерушимость границ. Устав также устанавливает области и формы сотрудничества, определяет систему координирующих институтов. Устав - рамочное соглашение, практическая реализация которого перекладывается на двусторонние и многосторонние соглашения в различных областях. Такие соглашения должны соответствовать целям и принципам СНГ.

НО - в Уставе нет ответа на вопрос, как разрешить противоречие, если соглашение не соответствует Уставу.

Устав не содержит положений, прямо определяющих юридическую природу Содружества. В то же время Устав и Алма-Атинская декларация содержат идентичные формулировки, говорящие о том, что «Содружество не является государством и не обладает наднациональными полномочиями».

Устав не требует передачи даже части суверенных прав государства каким-либо органам Содружества. Поэтому решения высших органов СНГ не имеют реальных механизмов их воплощения. Государства не делегировали Исполнительному секретариату, Экономическому суду, другим органам полномочий по контролю исполнения принятых соглашений. В качестве мер воздействия на государства систематически не выполняющие свои обязательства по соглашениям, заключенным в рамках Содружества,

10