Физика которую читает Филанович

.pdf

461

Хорошим замедлителем является также графит, ядра которого не поглощают нейтронов. При упругом взаимодействии с ядрами дейтерия или углерода нейтроны замедляются до тепловых скоростей.

Применение замедлителей нейтронов и специальной оболочки из бериллия, которая отражает нейтроны, позволяет снизить критическую массу до 250 г.

В атомных бомбах цепная неуправляемая ядерная реакция возникает при быстром соединении двух кусков урана-235, каждый из которых имеет массу несколько ниже критической.

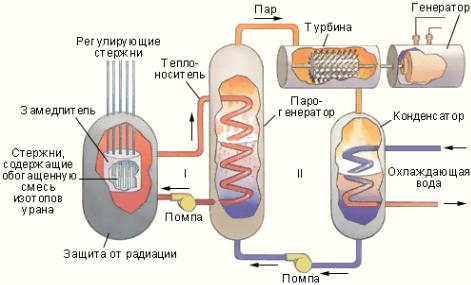

Устройство, в котором поддерживается управляемая реакция деления ядер, называется ядерным (или атомным) реактором. Схема ядерного реактора на медленных нейтронах приведена на 15.11.

Ядерная реакция протекает в активной зоне реактора, которая заполнена замедлителем и пронизана стержнями, содержащими обогащенную смесь изотопов урана с повышенным содержанием урана-235 (до 3 %). В активную зону вводятся регулирующие стержни, содержащие кадмий или бор, которые интенсивно поглощают нейтроны. Введение стержней в активную зону позволяет управлять скоростью цепной реакции.

Рис. 15.11

Активная зона охлаждается с помощью прокачиваемого теплоносителя, в качестве которого может применяться вода или металл с низкой температурой плавления (например, натрий, имеющий температуру плавления 98 °C).

462

В парогенераторе теплоноситель передает тепловую энергию воде, превращая ее в пар высокого давления. Пар направляется в турбину, соединенную с электрогенератором. Из турбины пар поступает в конденсатор. Во избежание утечки радиации контуры теплоносителя I и парогенератора II работают по замкнутым циклам.

Турбина атомной электростанции является тепловой машиной, определяющей в соответствии со вторым законом термодинамики общую эффективность станции. У современных атомных электростанций коэффициент

полезного действия приблизительно равен 13 . Следовательно, для производ-

ства 1000 МВт электрической мощности тепловая мощность реактора должна достигать 3000 МВт. 2000 МВт должны уноситься водой, охлаждающей конденсатор. Это приводит к локальному перегреву естественных водоемов и последующему возникновению экологических проблем.

Однако, главная проблема состоит в обеспечении полной радиационной безопасности людей, работающих на атомных электростанциях, и предотвращении случайных выбросов радиоактивных веществ, которые в большом количестве накапливаются в активной зоне реактора. При разработке ядерных реакторов этой проблеме уделяется большое внимание. Тем не менее, после аварий на некоторых АЭС, в частности на АЭС в Пенсильвании (США, 1979 г.) и на Чернобыльской АЭС (1986 г.), проблема безопасности ядерной энергетики встала с особенной остротой.

Наряду с описанным выше ядерным реактором, работающим на медленных нейтронах, большой практический интерес представляют реакторы, работающие без замедлителя на быстрых нейтронах. В таких реакторах ядерным горючим является обогащенная смесь, содержащая не менее 15 % изотопа 23592 U . Преимущество реакторов на быстрых нейтронах состоит в том, что при их работе ядра урана-238, поглощая нейтроны, посредством двух последовательных β–-распадов превращаются в ядра плутония, которые затем можно использовать в качестве ядерного топлива:

463

Коэффициент воспроизводства таких реакторов достигает 1,5, т. е. на 1 кг урана-235 получается до 1,5 кг плутония. В обычных реакторах также образуется плутоний, но в гораздо меньших количествах.

Первый ядерный реактор был построен в 1942 году в США под руководством Э. Ферми. В нашей стране первый реактор был построен в 1946 году под руководством И. В. Курчатова.

2. Термоядерные реакции. Второй путь освобождения ядерной энергии связан с реакциями синтеза. При слиянии легких ядер и образовании нового ядра должно выделяться большое количество энергии. Это видно из кривой зависимости удельной энергии связи от массового числа A (рис. 6.6.1). Вплоть до ядер с массовым числом около 60 удельная энергия связи нуклонов растет с увеличением A. Поэтому синтез любого ядра с A<60 из более легких ядер должен сопровождаться выделением энергии. Общая масса продуктов реакции синтеза будет в этом случае меньше массы первоначальных частиц.

Реакции слияния легких ядер носят название термоядерных реакций, так как они могут протекать только при очень высоких температурах. Чтобы два ядра вступили в реакцию синтеза, они должны сблизится на расстояние действия ядерных сил порядка 2·10–15 м, преодолев электрическое отталкивание их положительных зарядов. Для этого средняя кинетическая энергия теплового движения молекул должна превосходить потенциальную энергию кулоновского взаимодействия. Расчет необходимой для этого температуры T приводит к величине порядка 108–109 К. Это чрезвычайно высокая температура. При такой температуре вещество находится в полностью ионизированном состоянии, которое называется плазмой.

Энергия, которая выделяется при термоядерных реакциях, в расчете на один нуклон в несколько раз превышает удельную энергию, выделяющуюся в цепных реакциях деления ядер. Так, например, в реакции слияния ядер дейтерия и трития

21 H+31 H→42 He+01 n +17,6МэВ,

выделяется 3,5 МэВ/нуклон. В целом в этой реакции выделяется 17,6 МэВ. Это одна из наиболее перспективных термоядерных реакций.

Осуществление управляемых термоядерных реакций даст человечеству новый экологически чистый и практически неисчерпаемый источник энер-

464

гии. Однако получение сверхвысоких температур и удержание плазмы, нагретой до миллиарда градусов, представляет собой труднейшую научнотехническую задачу на пути осуществления управляемого термоядерного синтеза.

На данном этапе развития науки и техники удалось осуществить только неуправляемую реакцию синтеза в водородной бомбе. Высокая температура, необходимая для ядерного синтеза, достигается здесь с помощью взрыва обычной урановой или плутониевой бомбы.

Термоядерные реакции играют чрезвычайно важную роль в эволюции Вселенной. Энергия излучения Солнца и звезд имеет термоядерное происхождение.

Лекция №17 (Тема 68)

15.7. Элементарные частицы

Существование элементарных частиц физики обнаружили при изучении ядерных процессов, поэтому вплоть до середины XX века физика элементарных частиц была разделом ядерной физики. В настоящее время физика элементарных частиц и ядерная физика являются близкими, но самостоятельными разделами физики, объединенными общностью многих рассматриваемых проблем и применяемыми методами исследования.

зики элементарных частиц – это исследование природы, свойств и взаимных превращений элементарных частиц.

Представление о том, что мир состоит из фундаментальных частиц, имеет долгую историю. Впервые мысль о существовании мельчайших невидимых частиц, из которых состоят все окружающие предметы, была высказана за 400 лет до нашей эры греческим философом Демокритом. Он назвал эти частицы атомами, т. е. неделимыми частицами. Наука начала использовать представление об атомах только в начале XIX века, когда на этой основе удалось объяснить целый ряд химических явлений. В 30-е годы XIX века в теории электролиза, развитой М. Фарадеем, появилось понятие иона и было выполнено измерение элементарного заряда. Конец XIX века ознаменовался открытием явления радиоактивности (А. Беккерель), а также открытиями

465

электронов (Дж. Томсон, 1897 г.) и α-частиц (Э. Резерфорд). В 1905 году в физике возникло представление о квантах электромагнитного поля – фотонах (А. Эенштейн).

В 1911 году было открыто атомное ядро (Э. Резерфорд) и окончательно было доказано, что атомы имеют сложное строение. В 1919 году Резерфорд в продуктах расщепления ядер атомов ряда элементов обнаружил протоны. В 1932 году Дж. Чедвик открыл нейтрон. Стало ясно, что ядра атомов, как и сами атомы, имеют сложное строение. Возникла протон-нейтронная теория строения ядер (Д.Д. Иваненко и В. Гейзенберг). В том же 1932 году в космических лучах был открыт позитрон (К. Андерсон). Позитрон – положительно заряженная частица, имеющая ту же массу и тот же (по модулю) заряд, что и электрон. Существование позитрона было предсказано П. Дираком в 1928 году. В эти годы были обнаружены и исследованы взаимные превращения протонов и нейтронов и стало ясно, что эти частицы также не являются неизменными элементарными «кирпичиками» природы. В 1937 году в космических лучах были обнаружены частицы с массой в 207 электронных масс, названные мюонами (μ-мезонами). Затем в 1947–1950 годах были открыты пионы (т. е. π-мезоны), которые, по современным представлениям, осуществляют взаимодействие между нуклонами в ядре. В последующие годы число вновь открываемых частиц стало быстро расти. Этому способствовали исследования космических лучей, развитие ускорительной техники и изучение ядерных реакций.

В настоящее время известно около 400 субъядерных частиц, которые принято называть элементарными. Подавляющее большинство этих частиц являются нестабильными. Исключение составляют лишь фотон, электрон, протон и нейтрино. Все остальные частицы через определенные промежутки времени испытывают самопроизвольные превращения в другие частицы. Нестабильные элементарные частицы сильно отличаются друг от друга по временам жизни. Наиболее долгоживущей частицей является нейтрон. Время жизни нейтрона порядка 15 мин. Другие частицы «живут» гораздо меньшее время. Например, среднее время жизни μ-мезона равно 2,2·10–6 с, нейтрального π-мезона – 0,87·10–16 с. Многие массивные частицы – гипероны имеют среднее время жизни порядка 10–10 с.

466

Существует несколько десятков частиц со временем жизни, превосходящим 10–17 с. По масштабам микромира это значительное время. Такие частицы называют относительно стабильными. Большинство короткоживущих элементарных частиц имеют времена жизни порядка 10–22–10–23 с.

Способность к взаимным превращениям – это наиболее важное свойство всех элементарных частиц. Элементарные частицы способны рождаться и уничтожаться (испускаться и поглощаться). Это относится также и к стабильным частицам с той только разницей, что превращения стабильных частиц происходят не самопроизвольно, а при взаимодействии с другими частицами. Примером может служить аннигиляция (т. е. исчезновение) электрона и позитрона, сопровождающаяся рождением фотонов большой энергии. Может протекать и обратный процесс – рождение электронно-позитронной пары, например, при столкновении фотона с достаточно большой энергией с ядром. Такой опасный двойник, каким для электрона является позитрон, есть и у протона. Он называется антипротоном. Электрический заряд антипротона отрицателен. В настоящее время античастицы найдены у всех частиц. Античастицы противопоставляются частицам потому, что при встрече любой частицы со своей античастицей происходит их аннигиляция, т. е. обе частицы исчезают, превращаясь в кванты излучения или другие частицы.

Античастица обнаружена даже у нейтрона. Нейтрон и антинейтрон отличаются только знаками магнитного момента и так называемого барионного заряда. Возможно существование атомов антивещества, ядра которых состоят из антинуклонов, а оболочка – из позитронов. При аннигиляции антивещества с веществом энергия покоя превращается в энергию квантов излучения. Это огромная энергия, значительно превосходящая ту, которая выделяется при ядерных и термоядерных реакциях.

15.8. Частицы и античастицы

Впервые гипотеза об античастицах возникла в 1928г., когда П. Дирак на основе релятивистского волнового уравнения предсказал существование позитрона, обнаруженного спустя четыре года К. Андерсоном в составе космического излучения. Электрон и позитрон не являются единственной парой частица-античастица. Выводы релятивистской квантовой теории привели к заключению, что для каждой элементарной частицы должна существовать

467

античастица (принцип зарядового сопряжения). Эксперименты показывают, что, за немногим исключением, действительно каждой частице соответствует античастица.

Из общих принципов квантовой теории следует, что частицы и античастицы должны иметь одинаковые массы, одинаковые времена жизни в вакууме по модулю, но противоположные по знаку электрические заряды (и магнитные моменты), одинаковые спины и изотопические спины, а также одинаковые остальные квантовые числа, приписываемые элементарным частицам для описания закономерностей их взаимодействия. До 1956 г. считалось, что имеется полная симметрия между частицами и античастицами, т.е. если какой-то процесс идет между частицами и античастицами, то должен существовать точно такой же процесс между античастицами. Однако в 1956г. доказано, что подобная симметрия характерна только для сильного и электромагнитного взаимодействия и нарушается для слабого.

Согласно теории Дирака, столкновение частицы и античастицы должно приводить к их взаимной аннигиляции, в результате которой возникают другие элементарные частицы или фотоны, например, пара электрон – позитрон

( −0 е++0 е → 2γ ).

1 1

Однако следует отметить, что возможность аннигиляции при встрече с частицами не позволяет античастицам длительное время существовать среди частиц. Поэтому для устойчивого состояния антивещества оно должно быть от вещества изолировано. Если бы вблизи известной нам части вселенной существовало скопление антивещества, то наблюдалось бы мощное аннигиляционное излучение (колоссальные взрывы с выделением огромных количеств энергии). Однако пока астрофизика ничего подобного не зарегистрировала. Исследования, проводимые для поиска антиядер (в конечном счете антиматерии), и достигнутые в этом направлении первые успехи имеют фундаментальное значение для дальнейшего познания строения вещества.

15.9.Классификация элементарных частиц

Вмногообразии элементарных частиц, известных к настоящему времени, обнаруживается более или менее стройная система классификации. В табл. 15.1 представлены некоторые сведенья о свойствах элементарных частиц со временем жизни более 10–20 с. Из многих свойств, характеризующих элементарную частицу, в таблице указаны только масса частицы (в электронных массах), электрический заряд (в единицах элементарного заряда) и

468

момент импульса (так называемый спин) в единицах постоянной Планка h = 2hπ . В таблице указано также среднее время жизни частицы.

Элементарные частицы объединяются в три группы: фотоны, лептоны

иадроны.

Кгруппе фотонов относится единственная частица – фотон, которая является носителем электромагнитного взаимодействия.

|

|

Сводная таблица элементарных частиц |

|

Таблица 15.1. |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

Символ |

Заряд, ед. e |

Массапокоя, ед. m |

Спин, ед. |

Изотопический |

спинI |

Лептонное числоL |

Барионное числоВ |

|

|||||||

|

|

|

частицы |

|

|

|

античастицы |

|

||||||||||

|

|

Название |

|

|

|

|

|

|

e |

|

h |

|

|

|

|

|

|

|

Группа |

частицы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Фотоны |

Фотон |

|

|

γ |

|

0 |

0 |

1 |

|

- |

|

0 |

0 |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

Электрон |

е− |

|

е+ |

1 |

1 |

|

1 |

|

- |

|

+1 |

0 |

|

|||

|

|

|

|

|

|

~ |

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

||

Лептоны |

Электронное ней- |

νе |

|

0 |

0 |

|

1 |

|

- |

|

+1 |

0 |

|

|||||

|

νе |

|

|

|

||||||||||||||

|

|

трино |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

Мюон |

μ− |

|

μ+ |

1 |

206,8 |

|

1 |

|

- |

|

+1 |

0 |

|

|||

|

|

|

|

|

|

~ |

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

Мюонное нейтри- |

νμ |

|

0 |

0 |

|

1 |

|

- |

|

+1 |

0 |

|

||||

|

|

|

νμ |

|

|

|

||||||||||||

|

|

но |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

Тау-лептон (таон) |

τ− |

|

τ+ |

1 |

3487 |

|

1 |

|

- |

|

+1 |

0 |

|

|||

|

|

|

|

|

|

~ |

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

Таонное нейтрино |

ντ |

|

0 |

0 |

|

1 |

|

- |

|

+1 |

0 |

|

||||

|

|

|

ντ |

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

мезоны |

Пионы |

|

|

π |

0 |

0 |

264,1 |

0 |

|

1 |

|

0 |

0 |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

π+ |

|

π- |

1 |

273,1 |

0 |

|

1 |

|

0 |

0 |

|

|||||

|

Каоны |

К |

0 |

|

~ 0 |

0 |

974,0 |

0 |

|

1 |

|

0 |

0 |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

К |

|

|

|

|||||||||||

Адроны |

Барионы |

Эта-мезон |

|

|

η |

0 |

0 |

1074 |

0 |

|

- |

|

0 |

0 |

|

|||

Протон |

р |

|

~ |

1 |

1836,2 |

2 |

|

2 |

|

0 |

+1 |

|

||||||

|

|

|

р |

1 |

|

1 |

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

~ |

|

|

2 |

|

2 |

|

|

|

|

|||

|

|

Нейтрон |

n |

|

0 |

1838,7 |

1 |

|

1 |

|

0 |

+1 |

|

|||||

|

|

|

n |

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Гипероны: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

469

|

|

лямбда |

|

0 |

~0 |

0 |

2183 |

|

1 |

|

0 |

|

0 |

+1 |

||

|

|

Λ |

Λ |

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

~ |

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

сигма |

Σ |

0 |

0 |

0 |

2334 |

|

1 |

|

1 |

|

0 |

+1 |

||

|

|

|

Σ |

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

~ |

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Σ |

+ |

+ |

1 |

2328 |

|

1 |

|

1 |

|

0 |

+1 |

||

|

|

|

|

Σ |

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

~ |

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Σ |

− |

− |

1 |

2343 |

|

1 |

|

1 |

|

0 |

+1 |

||

|

|

|

|

Σ |

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

~ |

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

кси |

Ξ |

0 |

0 |

0 |

2573 |

|

1 |

|

|

1 |

|

0 |

+1 |

|

|

|

|

Ξ |

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

~ |

|

|

|

|

2 |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

Ξ |

− |

− |

1 |

2586 |

|

1 |

|

|

1 |

|

0 |

+1 |

|

|

|

|

|

Ξ |

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

~ |

|

|

|

|

2 |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

омега |

Ω |

− |

− |

1 |

3273 |

|

3 |

|

0 |

|

0 |

+1 |

||

|

|

|

Ω |

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Следующая группа состоит из легких частиц лептонов. В эту группу входят два сорта нейтрино (электронное и мюонное), электрон и μ-мезон. К лептонам относятся еще ряд частиц, не указанных в таблице. Все лептоны имеют спин 23592 U . Участвуют только в электромагнитном и слабом взаимодействии

Третью большую группу составляют тяжелые частицы, называемые адронами. Обладают сильным взаимодействием наряду с электромагнитным и слабым. Эта группа делится на две подгруппы. Более легкие частицы составляют подгруппу мезонов. Наиболее легкие из них – положительно и отрицательно заряженные, а также нейтральные π-мезоны с массами порядка 250 электронных масс (табл. 15.1). Пионы являются квантами ядерного поля, подобно тому, как фотоны являются квантами электромагнитного поля. В эту подгруппу входят также четыре K-мезона и один η0-мезон. Все мезоны имеют спин, равный нулю.

Вторая подгруппа – барионы – включает более тяжелые частицы. Она является наиболее обширной. Самыми легкими из барионов являются нуклоны – протоны и нейтроны. За ними следуют так называемые гипероны. Замыкает таблицу омега-минус-гиперон, открытый в 1964 г. Это тяжелая час-

тица с массой в 3273 электронных масс. Все барионы имеют спин12 .

Обилие открытых и вновь открываемых адронов навела ученых на мысль, что все они построены из каких-то других более фундаментальных

470

частиц. В 1964 г. американским физиком М. Гелл-Маном была выдвинута гипотеза, подтвержденная последующими исследованиями, что все тяжелые фундаментальные частицы – адроны – построены из более фундаментальных частиц, названных кварками. На основе кварковой гипотезы не только была понята структура уже известных адронов, но и предсказано существование новых. Теория Гелл-Мана предполагала существование трех кварков и трех антикварков, соединяющихся между собой в различных комбинациях. Так, каждый барион состоит из трех кварков, антибарион – из трех антикварков. Мезоны состоят из пар кварк–антикварк.

С принятием гипотезы кварков удалось создать стройную систему элементарных частиц. Однако предсказанные свойства этих гипотетических частиц оказались довольно неожиданными. Электрический заряд кварков дол-

жен выражаться дробными числами, равными 23 и 13 элементарного заряда.

Многочисленные поиски кварков в свободном состоянии, производившиеся на ускорителях высоких энергий и в космических лучах, оказались безуспешными. Ученые считают, что одной из причин ненаблюдаемости свободных кварков являются, возможно, их очень большие массы. Это препятствует рождению кварков при тех энергиях, которые достигаются на современных ускорителях. Тем не менее, большинство специалистов сейчас уверены в том, что кварки существуют внутри тяжелых частиц – адронов.

15.10. Попытки систематизации частиц

Все многообразие элементарных частиц, известных к настоящему времени, сводится к более или менее стройной системе классификации, в которой приводятся их основные характеристики, характеристики же античастиц не приводятся, поскольку модули зарядов и странности, массы, спины, изотопические спины в жизни частиц и их античастиц одинаковы и различаются лишь знаками зарядов, а также знаками других величин, характеризующих их электрические (а следовательно, и магнитные) свойства.

В последние годы увеличение числа элементарных частиц происходит в основном за счет расширения группы адронов. Поэтому развитие работ по их классификации все время сопровождалось поисками новых, более фундаментальных частиц, которые могли бы служить бази-