- •Раздел 1 (Лекция 1)

- •Цель и задачи курса «Информатика»

- •Сущность и цели информатизации общества

- •Неизбежность информатизации

- •Признаки информационного общества

- •Переход от постиндустриального общества к информационному

- •Информатика как научный фундамент информатизации

- •Краткая история развития информатики

- •Информатика: ИТ и АИС

- •Информационные технологии

- •Автоматизированные информационные системы

- •Структура АИС как совокупность 6-ти обеспечивающих подсистем

- •Основные этапы технологического процесса в АИС

- •Классификация АИС

- •Значение информационных технологий

- •Информационный ресурс общества

- •Предметная область информатики

- •Раздел 2 (Лекции 2-3)

- •Термин Информация

- •Термин данные

- •Общая схема передачи информации

- •Информационное сообщение

- •Аналоговая и дискретная информация

- •Термин Вычислительная машина (Компьютер)

- •Классификация вычислительных машин

- •Алфавитный способ Представление дискретной информации в ЭВМ

- •Процессы кодирования и декодирования информации

- •Классификация информации

- •Свойства информации: внутренние и внешние

- •Качество информации

- •Показатели качества

- •Набор важнейших показателей качества информации

- •Адекватность информации

- •Внутренние свойства информации

- •Знания и их свойства

- •Методы и модели оценки количества информации

- •Способы измерения информации

- •Объёмный способ измерения информации

- •Единицы измерения объёма

- •Энтропийный способ измерения количества информации

- •Формула Шеннона

- •Формула Хартли

- •Информативность сообщения

- •Алгоритмический способ измерения информации

- •Понятие Машины Тьюринга

- •Основные понятия теории алгоритмов

- •Алгоритмическая модель и её составляющие

- •Три основных класса алгоритмических моделей

- •Описание машины Тьюринга

- •Пример машинной модели (алгоритм сложения)

- •Алгоритмы Маркова

- •Понятие алгоритмически неразрешимой задачи

- •Раздел 3 (Лекции 4-5)

- •Системы счисления

- •Алфавит систем счисления

- •Базисные числа систем счисления

- •Аддитивно-мультипликативные системы счисления

- •Позиционные системы счисления

- •Основание позиционной системы счисления

- •Запись и изображение произвольного числа X в К-ичной позиционной системе счисления

- •Двоичная система счисления

- •Арифметические операции в двоичной системе счисления

- •Постановка задачи перевода чисел из одной системы счисления в другую

- •Перевод целых чисел

- •Перевод дробных чисел

- •Понятие смешанной системы счисления

- •Условие однозначности записи чисел в смешанной системе счисления

- •Двоично-десятичная система

- •Двоично-шестнадцатеричная система

- •Свойство смешанных систем и использование его в практических целях

- •Цели кодирования информации

- •Назначение памяти ЭВМ

- •Машинное слово

- •Ёмкость памяти

- •Свойства числовой системы ЭВМ

- •Числовая система ЭВМ без знака и со знаком

- •Операция дополнения до двух

- •Контроль правильности выполнения арифметических операций с помощью индикаторов переноса и переполнения

- •Операция вычитания положительных чисел

- •Коды представления чисел в ЭВМ

- •Раздел 4 (Лекция 6)

- •Представление символьной информации в ЭВМ

- •Требования к построению схем преобразования

- •Распространенные схемы кодирования

- •Код ASCII

- •Кодирование графической информации

- •Качество кодирования

- •Виды представления графических изображений (растровое, векторное, фрактальное, 3D графика)

- •Системы кодирования цветных изображений: HSB, RGB и CMYK

- •Режимы представления цветной графики (полноцветный, индексный)

- •Кодирование звуковой информации

- •Аналого-цифровое преобразование звука

- •Значения разрядности для звука

- •Форматы данных в ЭВМ

- •Представление логических кодов и структура разрядной сетки

- •Представление чисел в формате с фиксированной запятой и особенности данного формата

- •Представление чисел в формате с плавающей запятой

- •Процедура нормализации справа

- •Структура разрядной сетки

- •Выполнение арифметических операций над числами, представленными в формате с плавающей запятой

- •Сравнение форматов чисел с фиксированной и плавающей запятой

- •Раздел 5 (Лекция 7)

- •Общая характеристика процесса восприятия информации

- •Важнейшая проблема восприятия информации

- •Сбор информации, этапы сбора информации

- •Цифровой измерительный прибор

- •Передача информации

- •Структурная схема канала передачи данных

- •Повышения достоверности передачи данных

- •Обработка информации

- •Обобщенная структура вычислительной системы

- •Организация вычислительного процесса

- •Формы использования вычислительных ресурсов

- •Режимы взаимодействия пользователя с вычислительной системой

- •Хранение и накопление информации

- •Поиск данных

- •Раздел 6 (Лекция 8-9)

- •Классификация вычислительных средств

- •Понятие ЭВМ

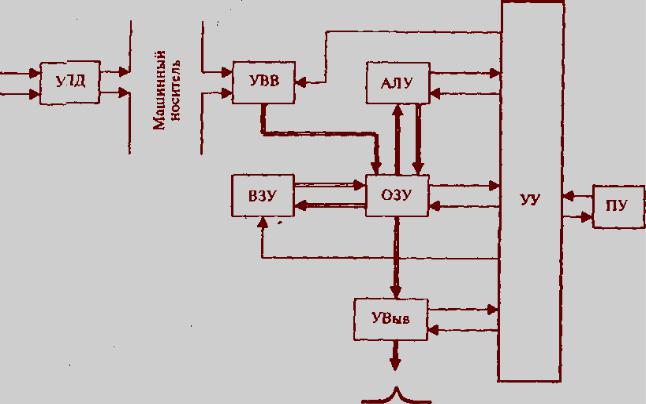

- •Обобщенная структурная схема ЭВМ неймановской архитектуры

- •Формулировка принципов фон Неймана

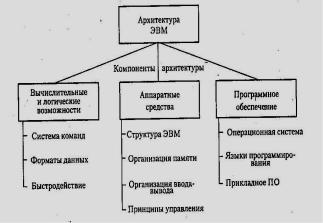

- •Архитектура ЭВМ

- •Конфигурация и организация ЭВМ

- •Понятие команды и режима адресации

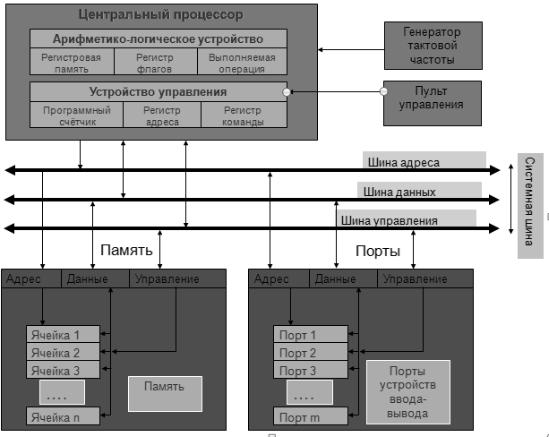

- •Упрощенная схема ЭВМ с шинной организацией

- •Арифметико-логическое устройство центрального процессора: состав и функции

- •Функции устройства управления центрального процессора

- •Состав устройства управления

- •Назначение и свойства памяти ЭВМ

- •Системная шина: назначение и состав

- •Принципиально общие закономерности в организации шин

- •Структура шины управления

- •Операции чтения и записи

- •Виды программно-управляемой передачи данных

- •Обобщенный алгоритм функционирования фон-неймановской ЭВМ с шинной организацией

- •Особенности реализации цикла процессора в ЭВМ с различной конфигурацией

- •Шинная организация: достоинства и недостатки

- •Раздел 7 (Лекции 10-12)

- •Упрощенная схема ЭВМ с канальной организацией

- •Понятие канала

- •Принципы подключения внешних устройств к каналам

- •Контроллер оперативной памяти

- •Канальные команды и команды ЦП для работы с каналами

- •Преимущества канальной организации ЭВМ

- •Канал как специализированный узел

- •Информационная модель ЭВМ

- •Основные характеристики ЭВМ при использовании информационной модели

- •Типовые схемы организации ЭВМ

- •Система команд ЭВМ

- •Классификация команд ЭВМ

- •Структура команды ЭВМ

- •Трёхадресная команда

- •Команды передачи данных

- •Команды обработки данных

- •Команды передачи управления

- •Организация подпрограмм в программе

- •Адрес возврата

- •Понятие стека и его организация

- •Структура данных стека на примере

- •Общие сведения о ПЭВМ

- •Смена поколений ПЭВМ

- •Роль компьютера IBM PC\

- •Классификация ПЭВМ

- •Структурная схема ПЭВМ с периферийными устройствами

- •Центральный микропроцессор, его функции и состав

- •МП с архитектурой RISC

- •Внутренняя память ПЭВМ

- •Сегментация оперативной памяти ПЭВМ

- •Расположение сегментов оперативной памяти ПЭВМ. Внешние запоминающие устройства ПЭВМ

- •Кластер

- •Размеры кластера

- •Фрагментация

- •Физический и логический формат диска

- •Таблица расположения файлов (File Allocation Table - FAT)

- •Стандартная файловая система для семейства операционных систем MS Windows: NTFS (New Technol File System)

- •Раздел 8 (Лекция 14)

- •Понятие алгоритма

- •Алгоритмический процесс

- •Семь независимых параметров алгоритма

- •Пример: параметры алгоритма Евклида

- •Способы описания алгоритмов

- •Словесно-формульный способ

- •Блок-схемный

- •Структурная блок-схема алгоритма

- •Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы

- •Методы разработки алгоритмов

- •Раздел 9 (Лекция 13)

- •Программное обеспечение ЭВМ

- •Системное ПО: назначение и классификация

- •Общесистемное ПО

- •Прикладное ПО: назначение и классификация

- •Классификация пакетов прикладных программ

- •Этапы решения научно-технических задач на ЭВМ

- •Основные направления в программировании

- •Процедурное программирование

- •Структура процедуры и функции

- •Модульное программирование

- •Основная задача модульного программирования

- •Объектно-ориентированное программирование

- •Основные понятия ООП

информационно-вычислительных центров (ИВЦ) индивидуального и коллективного пользования (ИВЦКП)

Децентрализованные формы предусматривает размещение ПЭВМ в местах возникновения и потребления информации, где создаются автономные пункты ее обработки. К ним относятся абонентские пункты (АП) и автоматизированные рабочие места (АРМ).

Особенности: пользователь взаимодействует с ЭВМ, в интерактивном режиме: диалоговом или запросном, которые основаны на работе ЭВМ в режиме реального времени и телеобработки. Необходимое условие работы системы: это постоянное хранение в памяти машины необходимой информации и программ, а также средств связи с ЭВМ.

Смешанная форма использования вычислительных ресурсов широко используется в настоящее время и представляет собой сочетание централизованной и децентрализованной форм использования. Данная форма появилась вследствие развития сетей ЭВМ на основе различных средств связи.

Спомощью каналов связи в одну систему объединяются вычислительные средства, программные

иинформационные ресурсы. При этом каждый пользователь имеет возможность доступа не только к своим вычислительным ресурсам, но и к ресурсам остальных абонентов.

Режимы взаимодействия пользователя с вычислительной системой Пакетный режим наиболее распространен в практике централизованного решения задач.

Интерактивный режим предусматривает непосредственное взаимодействие пользователя с информационно-вычислительной системой

Запросный режим (терминальный доступ к системе в режиме разделения времени)

Диалоговый режим (непосредственное взаимодействие пользователя с ЭВМ в нужном темпе работы)

Хранение и накопление информации

Хранение и накопление информации вызвано многократным ее использованием, применением постоянной информации, необходимостью комплектации первичных данных до их обработки

Хранение информации осуществляется на машинных носителях в виде информационных массивов, где данные располагаются по установленному в процессе проектирования группировочному признаку

Поиск данных

это выборка нужных данных из хранимой информации, включая поиск информации, подлежащей корректировке или замене запроса на нужную информацию

Раздел 6 (Лекция 8-9)

Классификация вычислительных средств

Научно-технический прогресс привел к созданию разнообразных вычислительных средств, которые различаются структурной организацией и функциональными возможностями:

электронных вычислительных машин (ЭВМ), вычислительных систем (ВС), вычислительных сетей (ВСт).

Понятие ЭВМ

Дать определение такому явлению, как ЭВМ, представляется сложным. Достаточно сказать, что само по себе название ЭВМ, т.е. электронные вычислительные машины, не отражает полностью сущность концепции. Слово «электронные» подразумевает электронные лампы в качестве элементной базы, современные ЭВМ правильнее следовало бы называть микроэлектронными.

Слово «вычислительный» подразумевает, что устройство предназначено для проведения вычислений, однако анализ программ показывает, что современные ЭВМ не более 15% времени тратят на чисто вычислительную работу — сложение, вычитание, умножение и т.д. Основное время затрачивается на выполнение операций пересылки данных, сравнения, ввода-вывода и т.д. То же самое относится и к англоязычному термину «компьютер», т. е. «вычислитель».

Обобщенная структурная схема ЭВМ неймановской архитектуры

УПД — устройство подготовки данных; УВВ — устройство ввода информации; ОЗУ — оперативное запоминающее устройство; ВЗУ — внешнее запоминающее устройство; АЛУ — арифметико-логическое устройство; УУ— устройство управления; ПУ— пульт управления; УВыв — устройство вывода информации

Страница 25 из 45

Формулировка принципов фон Неймана

Основными блоками фон-неймановской машины являются устройство управления, арифметикологическое устройство, память и устройства ввода-вывода информации.

Информация кодируется в двоичной форме и разделяется на единицы, называемые словами. Алгоритм представляется в виде последовательности управляющих слов, которые определяют

смысл операции. Эти управляющие слова называются командами. Совокупность команд, представляющая алгоритм, называется программой.

Программы и данные хранятся в одной и той же памяти. Разнотипные слова различаются по способу использования, но не по способу кодирования.

Устройство управления и арифметико-логическое устройство обычно объединяются в одно, называемое центральным процессором. Они определяют действия, подлежащие выполнению, путем считывания команд из оперативной памяти. Обработка информации, предписанная алгоритмом, сводится к последовательному выполнению команд в порядке, однозначно определяемом программой.

Архитектура ЭВМ

Архитектура ЭВМ — абстрактное определение машины в терминах основных функциональных модулей, языка, структур данных.

Термин архитектура возник с середины 60-х годов XX века, когда ЭВМ стала проектироваться как совокупность аппаратных и программных средств и на первый план выдвинулась концепция их взаимодействия.

Архитектура отображает аспекты структуры ЭВМ, которые являются видимыми для пользователя: систему команд, режимы адресации, форматы данных, набор программно-доступных регистров. Одним словом, термин «архитектура» используется для описания возможностей, предоставляемых ЭВМ.

Страница 26 из 45

Конфигурация и организация ЭВМ

Весьма часто употребляется термин конфигурация ЭВМ, под которым понимается компоновка вычислительного устройства с четким определением характера, количества, взаимосвязей и основных характеристик его функциональных элементов.

Термин «организация ЭВМ» определяет, как реализованы возможности ЭВМ.

Понятие команды и режима адресации

Команда — совокупность сведений, необходимых центральному процессору для выполнения определенного действия при выполнении программы.

Команда состоит из кода операции, содержащего указание на операцию, которую необходимо выполнить, и нескольких адресных полей, содержащих указание на места расположения операндов команды.

Способ вычисления адреса по информации, содержащейся в адресном поле команды, называется режимом адресации. Множество команд, реализованных в данной ЭВМ, образует ее систему команд.

Упрощенная схема ЭВМ с шинной организацией

Шинная организация является простейшей формой организации ЭВМ. В соответствии с принципами фон-Неймана подобная ЭВМ имеет в своем составе 6 функциональных блоков.

Центральный процессор (ЦП) — функциональный блок, выполняющий основные операции по обработке данных и управлению работой других блоков. Это наиболее сложный компонент ЭВМ как с точки зрения электроники, так и с точки зрения функциональных возможностей.

Страница 27 из 45

Центральный процессор состоит из следующих взаимосвязанных составных элементов:

арифметико-логического устройства, устройства управления и регистров.

Арифметико-логическое устройство центрального процессора: состав и функции

Арифметико-логическое устройство (АЛУ) состоит из блоков:

Выполняемая операция формирует по двум входным переменным одну — выходную, выполняя заданную операцию (сложение, вычитание, сдвиг и т.д.). Выполняемая операция определяется микрокомандой, получаемой от устройства управления. Характеристика результата выполнения операции над входными переменными передается в специальное устройство АЛУ, называемое Флаговым регистром. Операции выполняются с помощью электронных схем, каждая из которых состоит из нескольких тысяч элементов. Микросхемы АЛУ имеют высокую плотность и быстродействие.

Регистр флагов (флаговый регистр) предназначен для хранения характеристик результата выполнения операции АЛУ.

Отдельные разряды этого регистра указывают на равенство результата операции нулю, знак результата операции (+ или -), правильность выполнения операции (наличие переноса за пределы разрядной сетки или переполнения разрядной сетки: индикаторы переноса и переполнения).

Программный анализ флагов позволяет производить операции ветвления программы в зависимости от конкретных значений данных

Регистровая память (регистры процессора) В АЛУ имеется набор программно-доступных быстродействующих ячеек памяти различной длины, которые называются регистрами процессора. Регистры составляют основу архитектуры процессора. Количество регистров и связей между ними оказывает существенное влияние на сложность и стоимость процессора. Однако, с другой стороны, наличие большого количества регистров с богатым набором возможностей упрощает программирование и повышает гибкость программного обеспечения.

АЛУ выполняет основную работу по переработке информации, хранимой в оперативной памяти. В нем выполняются арифметические и логические операции.

Кроме того, АЛУ вырабатывает управляющие сигналы, позволяющие автоматически выбирать путь вычислительного процесса в зависимости от получаемых результатов.

Функции устройства управления центрального процессора

Обязательный набор регистров АЛУ:

Страница 28 из 45