ТехнВозвЗдСоор

.pdf

3. Технология возведения надземной части зданий и сооружений

5 |

1 |

|

|

|

|

3 |

2 |

3 |

4

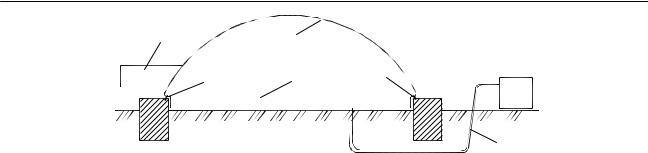

Рис. 39. Конструктивные решения пневмоопалубок:

1 – несущий верх; 2 – днище; 3 – узлы крепления опалубки к основанию; 4 – воздухоподводящий патрубок; 5 – люк – лаз для ревизии и ремонта пневмоопалубки изнутри

К пневмоопалубкам предъявляются следующие требования:

−участки опалубки, не покрываемые бетонной смесью, должны быть минимальной площади;

−в оболочке опалубки усилия должны быть распределены равномерно, концентрация их не допускается;

−опалубка должна легко сворачиваться, иметь небольшой вес и объем в свернутом виде;

−опалубка должна быть “технологичной”, т.е. легко монтироваться и демонтироваться.

Материалы для пневмоопалубок

Требования к материалам для пневмоопалубок: − они должны быть:

а) водо- и воздухонепроницаемыми; б) прочными; в) долговечными; г) легкими; д) недорогими;

− они должны противостоять:

а) отрицательным температурам при эксплуатации (в случае работы в зимних условиях);

б) высоким положительным температурам в случае прогрева бетона (но не выше +80 ºС).

Оболочки опалубок выполняют обычно из прорезиненных тканей на основе растительных (хлопок, лен, джут – реже) или синтетических волокон (капрон и т.п. – чаще).

90

3. Технология возведения надземной части зданий и сооружений

Воздухонепроницаемость ткани обычно обеспечивается ее обрезиниванием (покрытием слоями резины).

Оболочки выполняют из 2 или 3 слоев ткани. Каждый слой соединяется со смежной прослойкой из резины. Такой “слоеный пирог” обрезинивают, что обеспечивает:

•газонепроницаемость тканей;

•защиту:

−от истирания;

−прорывов;

−старения под влиянием свето-погодных факторов.

Полотнища ткани соединяют друг с другом клеепрошитыми швами, шов делается накладной.

Арматура и особенности армирования

Для армирования тонкостенных сводов используется арматура:

−из тканых сеток (например, типа “рабица”);

−из сварных сеток ( проволоки 0,7 – 1,2 мм);

−из отдельных стержней.

Конструкции, армированные сварными сетками, имеют повышенную жесткость и трещиностойкость.

Бетонная смесь. Требования к ней

Для бетонирования тонкостенных (30 – 100 мм) изделий применяется мелкозернистая бетонная смесь (пескобетон).

Вяжущее – портландцемент М 500 и выше. Наполнитель – зерен максимально 3 мм.

Нежелательные примеси – ≤1 % (пылевидные, глинистые, илистые). Для увеличения сроков схватывания в бетонную смесь вводятся добавки (с расчетом увеличения начала схватывания – до 5 – 8 часов, конца схватывания – 9 – 15 часов). Требования к добавкам: они не должны снижать прочность и морозостойкость бетона и вызывать коррозию армату-

ры.

Технология возведения сооружений с применением пневмоопалубок

Вначале выполняют подготовительные работы:

−фундаменты;

−ростверк;

−основание под нижнюю часть опалубки выполняют обычно грунтовым (грунт уплотняют).

91

3. Технология возведения надземной части зданий и сооружений

После этого начинают работы по монтажу опалубки:

−расстилают ее;

−крепят по проекту;

−подготавливают оборудование для подачи воздуха и поддержания постоянного давления;

−опробывают оборудование, надувая “мешок” до получения внутри его избыточного давления воздуха 8 – 10 кгс/см2; проверяют опалубку на герметичность, после чего доводят давление до 1,25 рабочего и выдерживают 15 – 20 минут;

−после этого испытания “стравливают” воздух из “мешка”.

Особенности производства работ по 1-му способу

Бетонная смесь вместе с арматурой (арматура представляет из себя сетки типа “рабица” – т.е. сплетенные проволочные спирали с пропущенными через них арматурными стержнями для восприятия возможных растягивающих усилий) вытягивается, увеличивая свою площадь примерно в 1,5 раза, и несколько разрыхляется. Это учитывается технологией производства работ:

−после укладки бетонная смесь уплотняется поверхностным вибратором;

−уплотненная бетонная смесь покрывается синтетической пленкой;

−до начала схватывания бетонной смеси в оболочку подают воздух;

−поднимаясь, оболочка поднимает в проектное положение бетонную смесь;

−поднятую бетонную смесь вторично уплотняют через синтетическую пленку с помощью поверхностных вибраторов, закрепленных на внешней подвеске;

−купол выдерживают при давлении внутри пневмоопалубки 5 кПа;

−после набора бетоном прочности 10 МПа из опалубки выпускают воздух.

Особенности производства работ по 2-му способу

Из-за недостаточной жесткости пневмоопалубки она не может воспринимать в надутом состоянии динамические нагрузки при выгрузке бетонной смеси из бадьи, при вибрировании или подаче смеси бетононасосом.

Одним из возможных технологических решений является бетонирование оболочек методом набрызга бетонной смеси (торкретирование) с использованием криволинейных подмостей (рис. 40).

92

3. Технология возведения надземной части зданий и сооружений

6

3 |

2 |

4

1 5

1 5

Рис. 40. Принципиальная схема бетонирования купола по надутой оболочке: 1 – поверхность пневмоопалубки; 2 – арматура по пневмоопалубке (плетеная сетка); 3 – наносимая под давлением бетонная смесь; 4 – поступающая бетонная смесь от цемент-пушки (бетон-шприц-машины); 5 – бетоновод от цементпушки; 6 – самоходная конструкция – подмости

Купол последовательно бетонируют по окружности кольцами высотой (шириной) ≤2 м (от пят к замку).

3.3. Технология возведения надземных инженерных сооружений

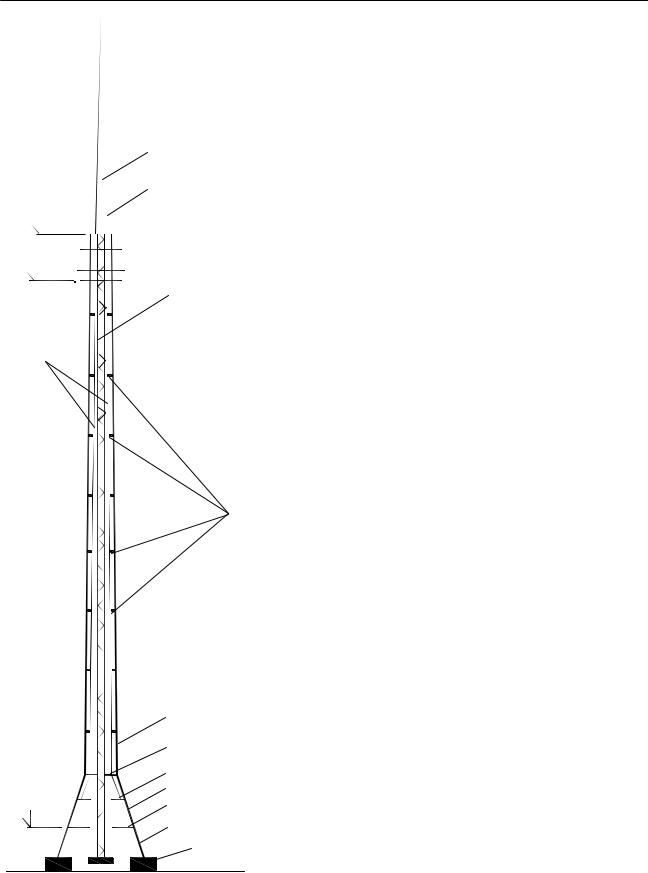

3.3.1. Возведение металлических высотных сооружений

Высотными называют сооружения, высота которых намного превышает их размеры в поперечном сечении. Такие сооружения работают на восприятие преимущественно горизонтальных нагрузок, основной из которых является ветровая. К высотным сооружениям относят опоры антенных сооружений радио и телевидения, метеорологические вышки, опоры воздушных линий электропередач и т.п.

Высотные сооружения необходимы не только для многих крупных промышленных предприятий. Без них невозможны дальнейшее развитие теле- и радиокоммуникаций, передача электроэнергии на большие расстояния. По своей конструктивной схеме высотные сооружения делятся на башни и мачты.

Башня – вертикально и свободно стоящее высотное сооружение, жестко защемленное в основании, что достигается анкеровкой ствола башни к фундаментам, и не требующее по этой причине оттяжек. В большинстве случаев башни проектируют в виде пространственных конструкций, имеющих форму призмы или пирамиды, часто с небольшими переломами в очертании поясов по высоте. Башни представляют собой решетчатые конструкции из трубчатых, прокатных или сварных профилей. Попереч-

93

3. Технология возведения надземной части зданий и сооружений

ное сечение – треугольник, квадрат, шестигранник, восьмигранник. По центру башни иногда предусматривают вертикальные конструкции для шахт лифтов, лестниц, различных технологических устройств.

Устойчивость башен обеспечивается надежным соединением надземной части с фундаментами. Для уменьшения объема фундаментов и особенно глубины их заложения базу башни проектируют уширенной в виде усеченной пирамиды с фундаментами по ее периметру, а каркас верхней части башни – в виде призмы. Стыки поясов и решетки башни могут быть сварными или болтовыми.

Высота радио- и телевизионных опор обычно 180 – 380 м, радиорелейных опор – 50 – 120 м, молниеотводов – 170 – 230 м.

Мачта — вертикальное высотное сооружение, шарнирно или защемленно опирающееся на фундамент и удерживаемое натянутыми и наклонно идущими к земле стальными канатами-оттяжками в один или несколько ярусов. Мачты чаще всего имеют решетчатую конструкцию трехили четырехгранного сечения или листовую конструкцию в виде сплошной трубы.

Для строительства мачт и башен применяют обычно сталь.

Мачты экономичнее башен по расходу металла и стоимости. При высоте до 150 м стоимость мачт на 20 – 30 % ниже. Этот разрыв возрастает с увеличением высоты сооружения. Однако сооружениям мачтового типа присущи определенные недостатки.

Достоинства башен по сравнению с мачтами:

•меньшая площадь застройки;

•отсутствие необходимости периодической регулировки и замены растяжек;

•большая надежность при эксплуатации;

•удобное при монтаже и эксплуатации технологическое оборудование;

•большая эстетичность – отсутствие оттяжек и растяжек.

При выборе конструктивного решения того или иного сооружения в каждом конкретном случае проводят технико-экономическое обоснование различных вариантов решений с учетом местных условий строительства.

Башни часто возводят в труднодоступных местах, а также на просадочных и вечномерзлых основаниях. Однако это не имеет принципиального значения, так как башни обычно устанавливают на кольцевой фундамент.

94

3. Технология возведения надземной части зданий и сооружений

Основные методы монтажа башенно-мачтовых сооружений

Монтаж башенно-мачтовых сооружений выполняется в соответствии с ППР, в который кроме технических решений по монтажу и выбору монтажных механизмов включают дополнительные технические требования (ДТТ) по изготовлению конструкций. ДТТ обязывают заводыизготовители обеспечить при изготовлении конструкций возможность крупноблочного монтажа, установку на конструкциях деталей крепления, монтажных механизмов и приспособлений, лестниц, люлек и др.

В соответствии с требованиями проекта в процессе подготовки работ на площадке сооружаются временные якори, площадки для складирования и укрупнительной сборки конструкций, решаются вопросы освещения, двусторонней радиосвязи, принимаются по акту фундаменты для каждой башни или мачты.

До подъема каждого элемента мачты или башни следует проверить правильность изготовления и надежность прикрепления к ним деталей, служащих для установки и крепления механизмов.

Монтаж башенно-мачтовых сооружений производится одним из следующих методов:

•монтаж в собранном виде методом поворота;

•монтаж в собранном виде методом падающей стрелы;

•монтаж наращиванием из отдельных элементов;

•монтаж подращиванием из отдельных элементов.

Технология монтажа башенно-мачтовых сооружений

Металлические башни высотой до 100 м целесообразно поднимать в собранном виде методом поворота (рис. 41, а). В этом случае башню собирают на земле, располагая ее нижний конец в опорном шарнире, закрепленном на фундаменте.

Рядом с фундаментом в створе с осью собираемой башни устанавливают и раскрепляют расчалками вспомогательную мачту высотой в 1/3 – 1/4 высоты основного сооружения. Башню поднимают лебедкой, поворачивая башню вокруг опорного шарнира полиспастным устройством, соединенным со вспомогательной мачтой. Подняв башню на 70° к горизонту, т.е. до положения неустойчивого равновесия, включают тормозную лебедку и последующий подъем ведут со страховкой от опрокидывания в обратную сторону. Расчалки применяют, если высота башни близка к 100 м или ширина ее основания меньше 1/7 ее высоты.

95

3. Технология возведения надземной части зданий и сооружений

а |

в |

14

1

13

12

|

2 |

|

|

|

11 |

|

|

б |

|

4 |

5 |

3 |

10 |

6 |

|

|

9 |

|

7 |

|

|

|

|

|

8 |

|

|

г |

д |

е |

ж |

|

|

|

18 |

19 |

|

|

17 |

20 |

16 |

|

15

Рис. 41. Возведение башен и мачт:

а – монтаж башен высотой до 100 м в собранном виде методом поворота; б – то же методом падающей стрелы; в – монтаж башен высотой 100 и более метров; г – монтаж мачт ползучим краном ПКТ-6; д – установка секции мачты; е – перестановка обоймы; ж – перестановка мачты крана; 1 – вспомогательная мачта; 2 – шарнир; 3 – падающая стрела; 4 – обойма; 5 – расчалки; 6 – подвески; 7 – мачта крана; 8 – консоль мачты; 9 – полиспаст; 10 – консоль обоймы; 11 – рамка; 12 – штырь; 13 – поворотный круг; 14 – стрела; 15 – закладные детали для крепления крана; 16 – обойма крана ПКТ-6; 17 – мачта; 18 – оголовок; 19 – откидной крюк; 20 – полиспаст для подъема мачты

96

3. Технология возведения надземной части зданий и сооружений

При подъеме башен высотой до 100 м по методу падающей стрелы (рис. 41, б) нижний конец собранной на земле башни также закрепляют в опорном шарнире. У шарнира устанавливают под прямым углом к оси сооружения падающую стрелу и связывают тягами ее оголовок с башней. Падающую стрелу оснащают боковыми расчалками, расположенными в плоскости, перпендикулярной к плоскости подъема. Расчалки крепят к якорям, находящимся на одной линии с шарниром вращения башни. С противоположной стороны фундамента располагают полиспастную систему с якорем и одной или двумя лебедками. При подъеме башни высотой до 100 м и массой до 50 т применяют парные полиспасты, общее усилие которых достигает 1000 кН.

Башни высотой 100 и более метров возводят наращиванием из отдельных элементов с помощью универсального подвесного крана (рис. 41, в).

Универсальный подвесной кран состоит из обоймы, прикрепляемой к составным секциям башни внизу подвесками и расчалками, а вверху – расчалками, и мачты крана, закрепляемой в обойме и соединяемой с ней полиспастом, работающим между консолями обоймы и мачты. Вверху мачту крепят к конструкциям башни с помощью рамки, поддерживаемой расчалками, и штырем, проходящим через рамку и мачту. На поворотном круге башни устанавливают стрелу с полиспастом для подъема груза. Тросы для подъема крана и груза проходят по центру крана через полые башню и обойму вниз к установленным на земле лебедкам.

Кран вверх по мере монтажа секций башни переставляют при помощи обоймы, перемещаемой по мачте крана грузовым крюком с перестановкой креплений и последующим подъемом мачты полиспастом между консолями обоймы и мачты.

Использование универсального подвесного крана позволяет вести возведение башни без расчалок для ее крепления, обеспечивает независимость от местных условий застройки площадки, простоту перестановки по высоте, безопасность работы, возможность монтажа конструкций из различных материалов, простоту и безопасность демонтажа, пригодность для возведения башен различных размеров в плане.

97

3.Технология возведения надземной части зданий и сооружений

3.3.2.Возведение телевизионной башни

вОстанкино

3.3.2.1.Конструктивное решение башни

12

10

385 м

9

340 м

340 м

11

13

8

8

|

7 |

|

63 м |

6 |

|

5 |

||

43 м |

||

4 |

||

16 м |

3 |

|

2 |

||

0,0 |

||

1 |

Рис. 42. Конструктивное решение телебашни

(рис. 42)

13 – система вертикальных натянутых канатов на верхней поверхности ствола, в стальных гильзах, закрепленных сверху на кольцевых утолщениях ствола, снизу – на поясе на отметке 43 м и диафрагме на отметке

63 м.

12 – лифт в металлической части башни.

11 – стальная шахта с размещением лифтов, маршевой лестницы, инженерных коммуникаций (сантехнического, электротехнического и другого хозяйства). Конструкции шахты подвешены к балочным металлическим перекрытиям.

10 – ступенчато-цилиндрический ствол антенны (стальные трубы) из стали марки 10Г2С1 толщиной 30 – 14 мм и диаметрами

(последовательно) 4; 3; 2,6; 1,7 и 0,7 м.

9 – десятиэтажное здание со смотровыми площадками и трехэтажным рестораном; здание висячее (основные конструктивные решения: консоли; подвески; перекрытия; ограждающие конструкции навесные, на фахверке).

8 – кольцевые утолщения ствола (8 горизонтов утолщения).

7 – ствол башни – монолитный железо-бетон- ный, от 18 м до 8,0 м, δ от 0,4 м до 0,3 м.

6 |

– железобетонная монолитная диафрагма. |

5 |

– железобетонный монолитный пояс. |

4 |

– монолитный железобетонный конус |

δст = 0,5 м. |

|

3 |

– мощное монолитное железобетонное пе- |

рекрытие в месте сопряжения ног и конуса,

монолитно связанное с ними. |

|

|

2 – монолитные |

железобетонные |

“ноги” – |

пилоны – 10 шт. |

|

|

1 – монолитный |

железобетонный |

фунда- |

мент-кольцо. |

|

|

98 |

|

|

3.Технология возведения надземной части зданий и сооружений

3.3.2.2.Технология возведения башни

Устройство пилонов и конуса:

•опалубка применялась обычная мелкощитовая металлическая;

•подачу бетона осуществляли башенными кранами, двигающимися по кольцевым рельсовым путям, уложенным вокруг основания башни: до высоты 25 м – МБТК-80; до отметки 43 м – БКСМ-14;

выше – БК-1000 (рис. 43);

•сначала устанавливали жесткие армокаркасы опор и поддерживающих их лесов из металлоконструкций;

•в защитный слой бетона закладывалась стальная сетка из катанки6 мм с ячейками 100×100 мм для повышения его трещиностойкости;

•работы разделены на два этапа:

−устройство ног-опор-пилонов до отметки 16 м;

−устройство конуса с отметки 17 м до отметки 63 м;

•до начала опалубочных (и бетонных) работ было выполнено перекрытие на отметке 17 м;

•с отметки 17 м до отметки 63 м смонтированы фахверковые стойки металлоконструкций междуэтажных перекрытий и армокаркасы стен конуса;

•бетонирование опор и конуса начато в июле 1964 г. и закончено в марте 1965 г.

•в зимнее время для бетонирования стен конуса применяли плиты опалубки с термовкладышами;

•в конус уложено 4350 м3 бетона, в т.ч. в зимнее время – 1800 м3.

Возведение ствола башни:

•ствол башни возводили с помощью подъемно-переставной опалубки. Для этого проектным институтом Промстальконструкция был сконструирован самоподъемный агрегат;

•ствол башни армирован двойной арматурой из стали 35ГС перио-

дического профиля с расходом стали ≈230 кг/м3;

• устройство ствола башни осуществлялось циклами по ярусам h = 5,25 м;

•после окончания бетонирования очередного яруса делался технологический перерыв 30 часов для достижения бетоном прочности

10 МПа;

•бетонная смесь применялась с В/Ц = 0,35 (жесткая);

99