- •4. Активность, коэффициент активности, ионная сила раствора.

- •5. Термодинамическая, концентрационная и условная константы равновесия и их взаимосвязь.

- •6. Характеристика метода титриметрического анализа. Стандартные растворы.

- •7. Виды титрования

- •8. Закон эквивалентов, расчеты в титриметрии

- •9. Теории кислот и оснований. Протолитическая теория кислот и оснований.

- •10. Автопротолиз воды. Ионное произведение воды.

- •17. Ионно-хромофорная теория индикаторов.

- •18. Индикаторные ошибки в протолитометрии.

- •19. Кривая титрования сильной кислоты сильным основанием.

- •20. Кривая титрования слабой кислоты сильным основанием.

- •21. Равновесие в растворах комплексных соединений.

- •22. Хелатометрическое титрование.

- •23. Эдта и ее комплексы с металлами.

- •24. Рабочие растворы и индикаторы в комплексонометрическом титровании

- •25. Равновесный окислительно-восстановительный потенциал и константа равновесия реакции. Уравнение Нернста.

- •26. Расчет электродного потенциала полуреакции.

- •27. Виды окислительно-восстановительного титрования.

- •28. Кривая окислительно-восстановительного титрования.

- •29. Способы определения точки эквивалентности в окислительно-восстановительном титровании.

- •30. Гравиметрия. Характеристика метода.

- •31. Понятие константы растворимости.

- •32. Связь между константой растворимости и растворимостью.

- •33. Факторы, влияющие на процесс образования осадка.

- •34. Загрязнение осадков.

- •35. Этапы гравиметрии.

- •36. Осаждаемая и гравиметрические формы.

- •37. Гравиметрический фактор.

- •38. Факторы, влияющие на полноту осаждения.

- •39. Условия образования кристаллических и аморфных осадков.

- •40. Классификация физико-химических методов анализа.

- •41. Классификация спектральных методов. Электромагнитный спектр.

- •42. Основной закон светопоглощения. Ограничения и условия его применимости.

- •43. Причины отклонения от закона Бугера-Ламберта-Бера.

- •44. Фотометрия. Преимущества и недостатки метода.

- •45. Характеристики светопоглощения в фотометрии.

- •46. Оптимальные условия для проведения количественного фотометрического анализа (выбор длины волны и концентрации).

- •47. Аддитивность оптической плотности.

- •48. Приемы количественного фотометрического анализа.

- •49. Количественный фотометрический анализ смеси светопоглощающих веществ.

- •50. Метод дифференциальной фотометрии.

- •51. Метод эмиссионной фотометрии пламени.

- •52. Пламя и его характеристики.

- •53. Метод градуировочного графика при пламенно-эмиссионном анализе. Самоионизация и самопоглощение.

- •54. Классификация электрохимических методов анализа.

- •55. Прямая ионометрия. Методы градуировочного графика и добавок.

- •56. Потенциометрическое титрование. Способы нахождения точки эквивалентности.

- •57. Классификация электродов в потенциометрии.

- •58. Стеклянный электрод.

- •59. Хлоридсеребряный электрод.

- •60. Законы электролиза.

- •61. Кулонометрия при постоянном потенциале и постоянной силе тока.

- •62. Классификация хроматографических методов анализа.

- •63. Фронтальная, вытеснительная и элюентная хроматография.

- •64. Основные характеристики хроматографического пика.

- •65. Эффективность хроматографической системы. Концепция теоретических тарелок.

- •66. Кинетическая теория хроматографии. Уравнение Ван-Деемтера.

- •67. Критерии разделения в газовой хроматографии.

- •68. Газовая хроматография. Общая характеристика метода.

- •69. Детекторы в газовой хроматографии.

- •70. Качественный анализ в газовой хроматографии.

- •71. Методы количественного анализа в газовой хроматографии.

- •73. Характеристика ионитов и реакций в ионообменной хроматографии.

- •74. Плоскостная хроматография. Принципы и характеристики.

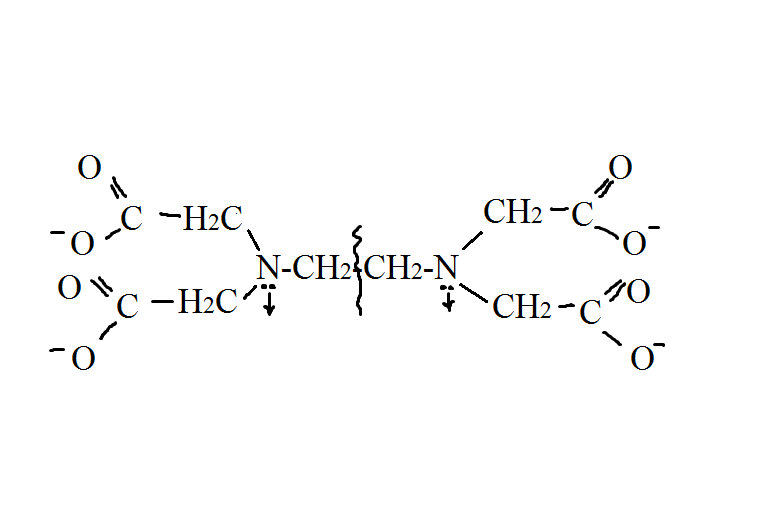

23. Эдта и ее комплексы с металлами.

ЭДТУ — этилендиаминтетрауксусная кислота, гексодентатный лиганд, комплексон II, H4Y. Комплексоны- это аминополикарбоновые кислоты и их соли, относятся к полидентатным лигандам.

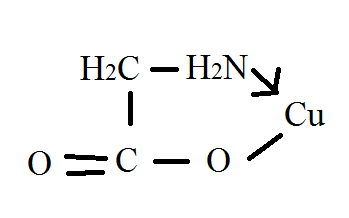

Такое присоединение дают комплексы с замкнутым циклом, которые называются хелаты(крайне прочные соединения состава 1:1).

В хелате один атом лиганда связывается с ионом Ме донорно-акцепторной связью, а другой атом — простой ковалентной.

ЭДТА — двунатриевая соль ЭДТУ(комплексон III, трилон Б, Na2H2Y) Диссоциация ЭДТУ (комплексон II) в 4 стадии: H4Y ↔ H+ + H3Y- H3Y- ↔ H+ + H2Y2- H2Y2- ↔ H+ + HY3- HY3- ↔ H+ + Y4- по I и II стадии- это сильная кислота. Титруется как двухосновная.

Me2+ + H2Y2- ↔ [MeY]2- + 2H+ Me3+ + H2Y2- ↔ [MeY]- + 2H+ Me4+ + H2Y2- ↔ [MeY] + 2H+

Комплексоны с Ме дают бесцветные комплекс, очень прочные. В образовавшихся комплексах ионы Ме «защищают» водород карбоксильных групп титранта, и поэтому рН очень важен при титровании, и каждый Ме образует комплекс при определенном значении рН.

Не разделяя смесь Ме, но создавая нужный рН, можно оттитровать отдельные Ме. Точку эквивалентности фиксируют специфическими Ме-индикаторами.

24. Рабочие растворы и индикаторы в комплексонометрическом титровании

Основным рабочим раствором в комплексонометрии * является раствор Na2H2Y×2H2O. Эта соль легко получается в чистом виде, хорошо растворима в воде, растворы устойчивы при хранении. В обычных условиях препарат содержит примерно 0,3% влаги, поэтому титрованные растворы трилона Б можно готовить по точной навеске (с учетом 0,3% H2O). Однако обычно его титр устанавливают (например, по раствору соли цинка, полученному растворением точной навески металлического цинка в соляной кислоте). Применяемые для титрования растворы ЭДТА имеют концентрацию 0,01…0,05 моль/л и реже 0,1 моль/л.

В первых титриметрических методиках с применением ЭДТА использовались обычные кислотно-основные индикаторы

В качестве индикаторов в комплексонометрии используют металлохромные индикаторы. Это органические красители, образующие окрашенные комплексные соединения с ионами металла, менее прочные, чем комплекс металла с комплексоном.

Другим широко применяемым в комплексонометрии индикатором является эриохром черный Т, относящийся к группе азокрасителей и имеющий в молекуле хелатообразующие OH-группы

25. Равновесный окислительно-восстановительный потенциал и константа равновесия реакции. Уравнение Нернста.

Для характеристики ОВ процессов в отличие от других типов химических реакций чаще используют не константу равновесия, а стандартный электродный потенциал. aOx1 + bRed2 ↔ aRed1 + bOx2 1. aOx1 + ne ↔ aRed1 2. bOx2 + ne ↔ bRed2

Для

обратимой ОВ полуреакции зависимость

равновесного потенциала Е от активности

окисленной формы Ох и восстановленной

формы Red

выражается уравнением Нернста.

Ox

+ ne

↔ Red

F

— число Фарадея = 96500 Кл/г-экв

Т —

абсолютная температура К

n

— число электронов, участвующих в ОВ

реакции

R

— газовая постоянная = 8,31 Дж/моль*К

При

Т=20°С

F

— число Фарадея = 96500 Кл/г-экв

Т —

абсолютная температура К

n

— число электронов, участвующих в ОВ

реакции

R

— газовая постоянная = 8,31 Дж/моль*К

При

Т=20°С

Если

в реакции участвуют ионы водорода, то

Если

в реакции участвуют ионы водорода, то

Ox

+ ne

+ Н+

↔ Red,

то

ОВ

реакция — сочетание двух полуреакций.

Для определения направления реакции

необходимо найти разность стандартных

потенциалов полуреакций.

Если разность

потенциалов положительна, то реакция

протекает слева-направо, но обе реакции

должны быть записаны в форме процесса

восстановления.

Глубина протекания

реакции определяется константой

равновесия.

ОВ

реакция — сочетание двух полуреакций.

Для определения направления реакции

необходимо найти разность стандартных

потенциалов полуреакций.

Если разность

потенциалов положительна, то реакция

протекает слева-направо, но обе реакции

должны быть записаны в форме процесса

восстановления.

Глубина протекания

реакции определяется константой

равновесия.

Связь Кр и Е полуреакций:

Ox1 + n1e ↔ Red1 Ox2 + n2e ↔ Red2

При

равновесии Е1

= Е2.

Формальный

потенциал.

Стандартный

потенциал используется для расчета

равновесия в системах, где можно

пренебречь конкурирующими реакциями

и электростатическими взаимодействиями

с участием Ox

и Red

форм.

В реальных условиях используется

формальный потенциал Е0(1).

при

условии, что СОх

= СRed

= 1 моль. Обычно формальный потенциал

приводится в справочниках при определенном

значении ионной силы.

Формальный

потенциал.

Стандартный

потенциал используется для расчета

равновесия в системах, где можно

пренебречь конкурирующими реакциями

и электростатическими взаимодействиями

с участием Ox

и Red

форм.

В реальных условиях используется

формальный потенциал Е0(1).

при

условии, что СОх

= СRed

= 1 моль. Обычно формальный потенциал

приводится в справочниках при определенном

значении ионной силы.

E

= E0(1)

, если [Ox]

= [Red]

= 1,0.

E

= E0(1)

, если [Ox]

= [Red]

= 1,0.