- •4. Активность, коэффициент активности, ионная сила раствора.

- •5. Термодинамическая, концентрационная и условная константы равновесия и их взаимосвязь.

- •6. Характеристика метода титриметрического анализа. Стандартные растворы.

- •7. Виды титрования

- •8. Закон эквивалентов, расчеты в титриметрии

- •9. Теории кислот и оснований. Протолитическая теория кислот и оснований.

- •10. Автопротолиз воды. Ионное произведение воды.

- •17. Ионно-хромофорная теория индикаторов.

- •18. Индикаторные ошибки в протолитометрии.

- •19. Кривая титрования сильной кислоты сильным основанием.

- •20. Кривая титрования слабой кислоты сильным основанием.

- •21. Равновесие в растворах комплексных соединений.

- •22. Хелатометрическое титрование.

- •23. Эдта и ее комплексы с металлами.

- •24. Рабочие растворы и индикаторы в комплексонометрическом титровании

- •25. Равновесный окислительно-восстановительный потенциал и константа равновесия реакции. Уравнение Нернста.

- •26. Расчет электродного потенциала полуреакции.

- •27. Виды окислительно-восстановительного титрования.

- •28. Кривая окислительно-восстановительного титрования.

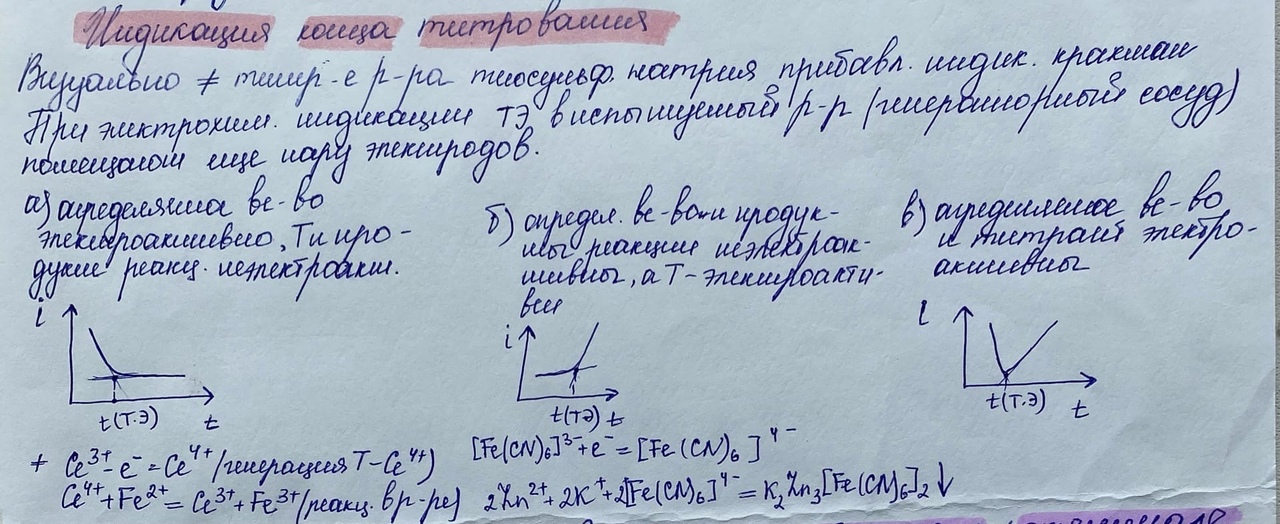

- •29. Способы определения точки эквивалентности в окислительно-восстановительном титровании.

- •30. Гравиметрия. Характеристика метода.

- •31. Понятие константы растворимости.

- •32. Связь между константой растворимости и растворимостью.

- •33. Факторы, влияющие на процесс образования осадка.

- •34. Загрязнение осадков.

- •35. Этапы гравиметрии.

- •36. Осаждаемая и гравиметрические формы.

- •37. Гравиметрический фактор.

- •38. Факторы, влияющие на полноту осаждения.

- •39. Условия образования кристаллических и аморфных осадков.

- •40. Классификация физико-химических методов анализа.

- •41. Классификация спектральных методов. Электромагнитный спектр.

- •42. Основной закон светопоглощения. Ограничения и условия его применимости.

- •43. Причины отклонения от закона Бугера-Ламберта-Бера.

- •44. Фотометрия. Преимущества и недостатки метода.

- •45. Характеристики светопоглощения в фотометрии.

- •46. Оптимальные условия для проведения количественного фотометрического анализа (выбор длины волны и концентрации).

- •47. Аддитивность оптической плотности.

- •48. Приемы количественного фотометрического анализа.

- •49. Количественный фотометрический анализ смеси светопоглощающих веществ.

- •50. Метод дифференциальной фотометрии.

- •51. Метод эмиссионной фотометрии пламени.

- •52. Пламя и его характеристики.

- •53. Метод градуировочного графика при пламенно-эмиссионном анализе. Самоионизация и самопоглощение.

- •54. Классификация электрохимических методов анализа.

- •55. Прямая ионометрия. Методы градуировочного графика и добавок.

- •56. Потенциометрическое титрование. Способы нахождения точки эквивалентности.

- •57. Классификация электродов в потенциометрии.

- •58. Стеклянный электрод.

- •59. Хлоридсеребряный электрод.

- •60. Законы электролиза.

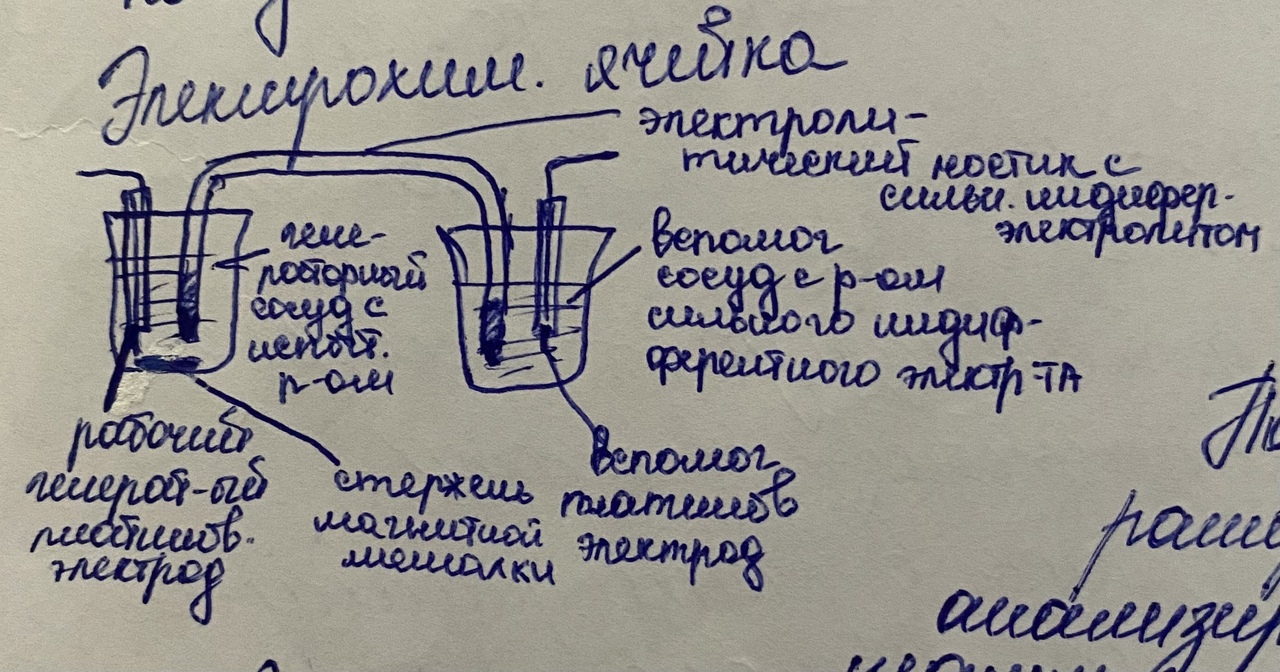

- •61. Кулонометрия при постоянном потенциале и постоянной силе тока.

- •62. Классификация хроматографических методов анализа.

- •63. Фронтальная, вытеснительная и элюентная хроматография.

- •64. Основные характеристики хроматографического пика.

- •65. Эффективность хроматографической системы. Концепция теоретических тарелок.

- •66. Кинетическая теория хроматографии. Уравнение Ван-Деемтера.

- •67. Критерии разделения в газовой хроматографии.

- •68. Газовая хроматография. Общая характеристика метода.

- •69. Детекторы в газовой хроматографии.

- •70. Качественный анализ в газовой хроматографии.

- •71. Методы количественного анализа в газовой хроматографии.

- •73. Характеристика ионитов и реакций в ионообменной хроматографии.

- •74. Плоскостная хроматография. Принципы и характеристики.

61. Кулонометрия при постоянном потенциале и постоянной силе тока.

Различают: 1. Прямую кулонометрию (при постоянном потенциале)

Электролизу

подвергают определяемое вещество.

Измеряют его кол-во эл-ва, затраченное

на электролиз и по ур-ю рассчитывают

массу.

Е выбирают на основе поляризационной кривой, построенной в координатах i-E, обычно выбирвют Е в области предельного токадля определения в-ва и несколько превышающий его потенциал полуволны (на 0,05-0,2 В). При этом значении фоновый электролит не должен подвергаться гидролизу. В ячейке происходит восстановление/окисление в-ва, чаще всего – платиновый электрод (например, железа) + электрод сравнения (например, хлорсеребряный).

По мере уменьшения концентрации восстанавливающегося иона сила тока в цепи падает до 0 в конце процесса. Лабораторная работа- кулонометрическое определение меди 2. Кулонометрическое титрование (при постоянной силе тока) Титрант генерируется на электроде в количестве, точно эквивалентном содержанию анализируемого вещества. По количеству электричества, необходимого на генерацию титранта, можно рассчитать содержание вещества.

Вместо V измеряют t и i

Лаб.работа-

Кулонометрическое титрование. Определение

тиосульфат-ионов.

Преимущества

метода:

-

рабочие растворы не стандартизируют

-

можно использовать малоустойчивые и

легколетучие вещества

- регулирую

силу тока, можно использовать небольшие

порции вещества.

Лаб.работа-

Кулонометрическое титрование. Определение

тиосульфат-ионов.

Преимущества

метода:

-

рабочие растворы не стандартизируют

-

можно использовать малоустойчивые и

легколетучие вещества

- регулирую

силу тока, можно использовать небольшие

порции вещества.

62. Классификация хроматографических методов анализа.

По агрегатному состоянию подвижной и неподвижной фаз:

1.газовая (подв.)

a. газо-жидкостная(подв. + жидк.) происходит растворение веществ в жидкой фазе.

b. газо-твердофазная или газо-адсорбционная (подв. + тв.) газы удерживаются поверхностью 2.жидкостная(подв.)

a. жидкостно-жидкостная или распределительная(подв. + жидк.) жидкости не смешиваются

b. жидкостно-твердофазная или жидкостно-адсорбционная (подв. + тв.) вещества удерживаются поверхностью

По механизму разделения:

В адсорбционной хроматографии разделение за счет адсорбции основано на различии адсобируемости компонентов смеси на данном адсорбенте.

В распределительной хроматографии разделение основано на различии в растворимости сорбатов в подвижной и неподвижной фазах или на различии в стабильности образующихся комплексов.

В ионообменной хроматографии разделение основано на различии констант ионообменного равновесия.

В осадочной хроматографии разделение основано на различной растворимости осадков в подвижной фазе.

Аффинная хроматография основана на биоспецифическом взаимодействии компонентов с аффинным лигандом.

В эксклюзионной хроматографии разделение основано на различии и проницаемости молекул разделяемых веществ в неподвижную фазу. Компоненты элюируются в порядке уменьшения их молекулярной массы.

По технике выполнения (характеру процесса) различают:

колоночную хроматографию (неподвижная фаза находится в колонке); плоскостную (планарную) — бумажную и тонкослойную (неподвижная фаза — лист бумаги или тонкий слой сорбента на стеклянной или металлической пластинке); капиллярную хроматографию (разделение происходит в пленке жидкости или слое сорбента, размещенном на внутренней стенке трубки); хроматографию в полях (электрических, магнитных, центробежных и других сил).

По цели хроматографирования:

Аналитическая хроматография предназначена для определения качественного и количественного состава исследуемой смеси.

Неаналитическая хроматография — метод исследования физико-химических характеристик веществ при использовании хроматографической аппаратуры и на основании параметров хроматографических зон.

Препаративная хроматография применяется для выделения небольших количеств чистых компонентов (или смесей) в лабораторных условиях.

Промышленная хроматография используется для получения чистых веществ в значительных количествах.