- •4. Активность, коэффициент активности, ионная сила раствора.

- •5. Термодинамическая, концентрационная и условная константы равновесия и их взаимосвязь.

- •6. Характеристика метода титриметрического анализа. Стандартные растворы.

- •7. Виды титрования

- •8. Закон эквивалентов, расчеты в титриметрии

- •9. Теории кислот и оснований. Протолитическая теория кислот и оснований.

- •10. Автопротолиз воды. Ионное произведение воды.

- •17. Ионно-хромофорная теория индикаторов.

- •18. Индикаторные ошибки в протолитометрии.

- •19. Кривая титрования сильной кислоты сильным основанием.

- •20. Кривая титрования слабой кислоты сильным основанием.

- •21. Равновесие в растворах комплексных соединений.

- •22. Хелатометрическое титрование.

- •23. Эдта и ее комплексы с металлами.

- •24. Рабочие растворы и индикаторы в комплексонометрическом титровании

- •25. Равновесный окислительно-восстановительный потенциал и константа равновесия реакции. Уравнение Нернста.

- •26. Расчет электродного потенциала полуреакции.

- •27. Виды окислительно-восстановительного титрования.

- •28. Кривая окислительно-восстановительного титрования.

- •29. Способы определения точки эквивалентности в окислительно-восстановительном титровании.

- •30. Гравиметрия. Характеристика метода.

- •31. Понятие константы растворимости.

- •32. Связь между константой растворимости и растворимостью.

- •33. Факторы, влияющие на процесс образования осадка.

- •34. Загрязнение осадков.

- •35. Этапы гравиметрии.

- •36. Осаждаемая и гравиметрические формы.

- •37. Гравиметрический фактор.

- •38. Факторы, влияющие на полноту осаждения.

- •39. Условия образования кристаллических и аморфных осадков.

- •40. Классификация физико-химических методов анализа.

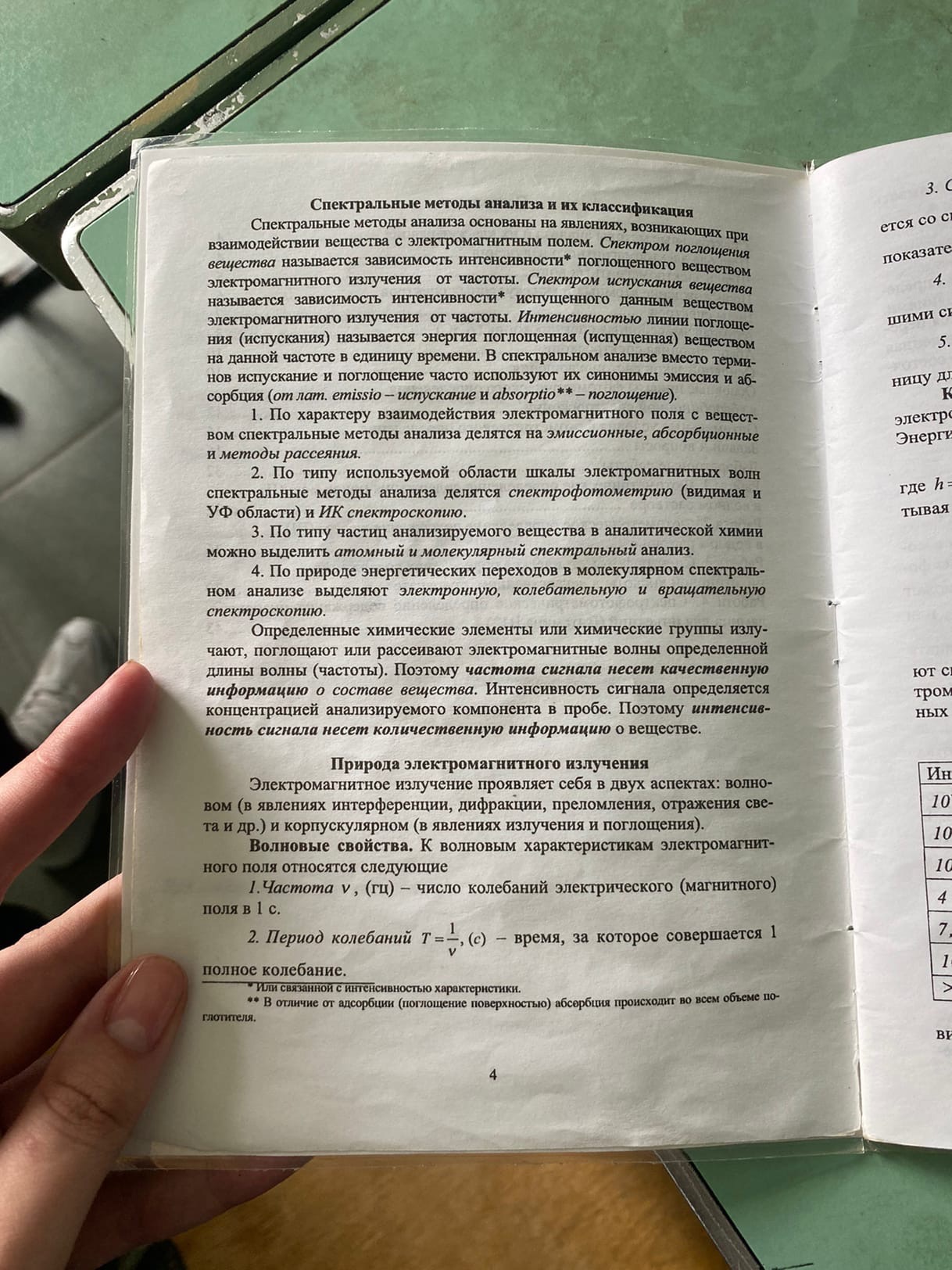

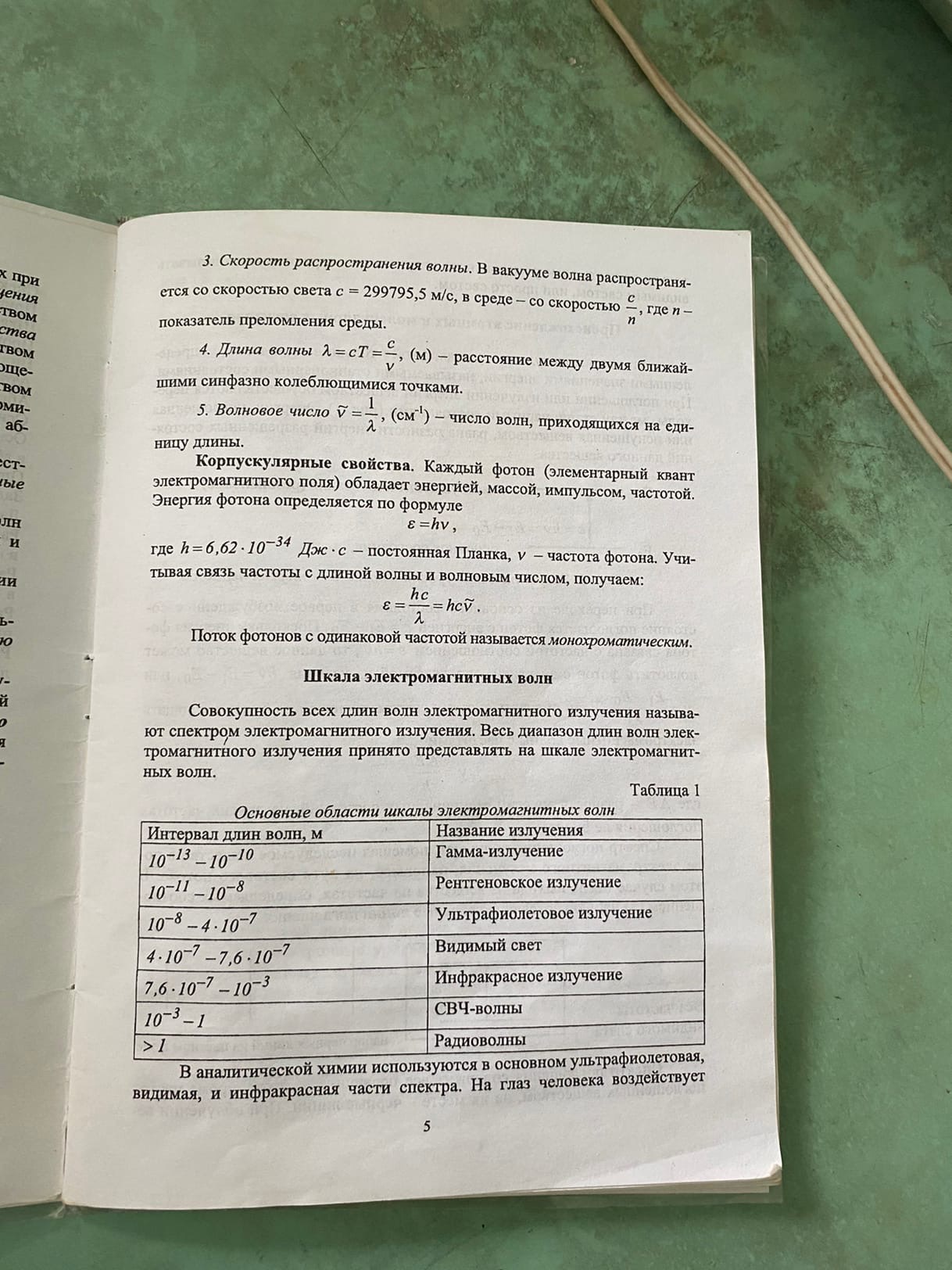

- •41. Классификация спектральных методов. Электромагнитный спектр.

- •42. Основной закон светопоглощения. Ограничения и условия его применимости.

- •43. Причины отклонения от закона Бугера-Ламберта-Бера.

- •44. Фотометрия. Преимущества и недостатки метода.

- •45. Характеристики светопоглощения в фотометрии.

- •46. Оптимальные условия для проведения количественного фотометрического анализа (выбор длины волны и концентрации).

- •47. Аддитивность оптической плотности.

- •48. Приемы количественного фотометрического анализа.

- •49. Количественный фотометрический анализ смеси светопоглощающих веществ.

- •50. Метод дифференциальной фотометрии.

- •51. Метод эмиссионной фотометрии пламени.

- •52. Пламя и его характеристики.

- •53. Метод градуировочного графика при пламенно-эмиссионном анализе. Самоионизация и самопоглощение.

- •54. Классификация электрохимических методов анализа.

- •55. Прямая ионометрия. Методы градуировочного графика и добавок.

- •56. Потенциометрическое титрование. Способы нахождения точки эквивалентности.

- •57. Классификация электродов в потенциометрии.

- •58. Стеклянный электрод.

- •59. Хлоридсеребряный электрод.

- •60. Законы электролиза.

- •61. Кулонометрия при постоянном потенциале и постоянной силе тока.

- •62. Классификация хроматографических методов анализа.

- •63. Фронтальная, вытеснительная и элюентная хроматография.

- •64. Основные характеристики хроматографического пика.

- •65. Эффективность хроматографической системы. Концепция теоретических тарелок.

- •66. Кинетическая теория хроматографии. Уравнение Ван-Деемтера.

- •67. Критерии разделения в газовой хроматографии.

- •68. Газовая хроматография. Общая характеристика метода.

- •69. Детекторы в газовой хроматографии.

- •70. Качественный анализ в газовой хроматографии.

- •71. Методы количественного анализа в газовой хроматографии.

- •73. Характеристика ионитов и реакций в ионообменной хроматографии.

- •74. Плоскостная хроматография. Принципы и характеристики.

43. Причины отклонения от закона Бугера-Ламберта-Бера.

44. Фотометрия. Преимущества и недостатки метода.

— совокупность методов молекулярно-абсорбционного спектрального анализа, основанных на избирательном поглощении ЭМ излучения в видимой, ИК и УФ областях молекулами определяемого компонента или его соединения с подходящим реагентом. Фотометрический метод включает визуальную фотометрию, спектрофотометрию и фотоколориметрию. Последняя отличается от спектрофотометрии тем, что поглощение света измеряют в видимой области спектра, реже - в ближних УФ и ИК областях (т.е. в интервале длин волн от ~ 315 до ~ 980 нм), а также тем, что для выделения нужного участка спектра (шириной 10-100 нм) используют не монохроматоры, а узкополосные светофильтры. Приборами для фотоколориметрии служат фотоэлектроколориметры (ФЭК), характеризующиеся простотой оптической и электрической схем. Большинство фотометров имеет набор из 10-15 светофильтров и представляет собой двухлучевые приборы, в которых пучок света от источника излучения (лампа накаливания) проходит через светофильтр и делитель светового потока (призму), который делит пучок на два, направляемые через кюветы с исследуемым раствором и с раствором сравнения. После кюветов параллельные световые пучки проходят через калиброванные ослабители (диафрагмы), для уравнивания интенсивностей световых потоков, и попадают на два приемника излучения (фотоэлементы). Недостаток приборов - отсутствие монохроматора, что приводит к потере селективности измерений. Достоинства фотометров - простота конструкции и высокая чувствительность благодаря большой светосиле. Для дополнительного повышения чувствительности и селективности определений существенное значение имеют подбор реагентов, образующих интенсивно окрашенные комплексные соединения с определяемыми веществами, выбор состава р-ров и условий измерений. Погрешности определения составляют около 5%. При фотометрическом титровании получают зависимость оптической плотности титруемого раствора от объема прибавляемого титранта (кривую титрования). По излому на этой кривой определяют конечную точку титрования и концентрацию исследуемого компонента в растворе. Недостатки:

- обезательное выполнение закона Ламберта-Бера

45. Характеристики светопоглощения в фотометрии.

46. Оптимальные условия для проведения количественного фотометрического анализа (выбор длины волны и концентрации).

Условия фотометрического определения

1. Выбор аналитической длины волны. Аналитическая длина волны – это длина волны, на которой проводят измерение. Для ее выбора сначала получают спектр поглощения раствора определяемого вещества в возможно более широком спектральном диапазоне и измеряют длину волны максимума самой интенсивной полосы поглощения. При этой длине волны проводят последующие измерения.

2. Выбор концентрации измеряемого раствора и толщины поглощающего слоя. Фотометрические измерения целесообразно проводить в интервале изменения оптической плотности А от 0,2 до 0,6, так как при этом систематическая ошибка фотометрических измерений наименьшая. Минимальная систематическая ошибка получается при А = 0,434 . Исходя из этого, концентрацию раствора с и толщину поглощающего слоя l подбирают так, чтобы значение А = cl лежало в интервале от 0,2 до 0,6, где -- молярный коэффициент погашения определяемого вещества в данном растворе. Если принять А = 0,434 и l = 1 см, то тогда концентрация с должна быть примерно равна

с = 0,434/.

При такой концентрации кажущиеся отклонения от основного закона светопоглощения не должны наблюдаться. Поэтому до начала проведения анализа готовят серию эталонных растворов с различной известной концентрацией определяемого вещества и находят пределы изменения концентраций и оптической плотности, в которых выполняется основной закон светопоглощения. Если величина А = 0,434 укладывается в этот интервал, то концентрацию анализируемого раствора подбирают так, чтобы его оптическая плотность была близка к указанной величине.