f

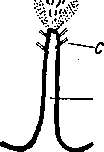

Рис. 74. Convoluta sagittifera (Acoela). Многоклеточная сенсилла на продольном разрезе. (По: Иванов, 1952а).

сг — реснички, сер — клетки погруженного эпидермиса, cm — кольцевые мускульные волокна, / — пучок осязательных жгутов,

1Т — продольные мускульные волокна, п — нервный ствол, с которым связана сенсилла, par — паренхима, sc — скопление чувствительных клеток.

sc

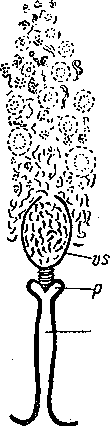

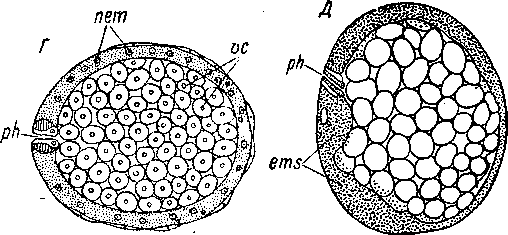

(рис. 2, А; Ах, 1956; Riedl, 1969). Существуют они и у многих Acoela, например у Oxyposthia praedator, у которой отличаются большой компактностью, состоят из сотен чувствительных клеток и характеризуются определенной локализацией и более или менее определенным числом. Они расположены преимущественно в передней трети тела, где имеются 3 брюшные пары и 60— 65 дорсальных сенсилл (Иванов, 1952а). Столь же сильно развитые сенсиллы этого типа свойственны некоторым Convoluta. Так, у С. sagittifera имеется 30—40 сенсилл (рис. 74), лежащих на спине четырьмя продольными рядами. Среди Macrostomida такими же сенсиллами, расположенными метамерно, обладает Alaurina prolifera (Graff, 1904—1908). У Otoplana intermedia (Proseriata) крупные пучки осязательных жгутов локализованы на переднем конце тела (Hallez, 1910; Hofsten, 1921).

Развитие многочисленных, диффузно рассеянных по телу сенсилл несомненно есть более примитивное состояние; оно характерно для некоторых Acoela, например для Anaperus (Luther, 1912)

.

У Oxyposthia и некоторых Convoluta происходит их концентрация, сопровождающаяся уменьшением их числа и строгой локализацией. Таким образом, осязательные сенсиллы дают хороший пример множественной закладки органов и последующей их олигомеризации в понимании В. А. Догеля (1936, 1954).

Ресничные органы

Большой

интерес представляют ресничные органы

чувств. Как известно, у Xenoturbella

позади

брюшного рта поперек тела проходит

глубокая ресничная борозда (рис. 4);

кроме того, имеется пара продольных

латеральных ресничных бороздок.

Вероятно, эти образования несут

какую-то чувствительную функцию

(Westblad,

1949а).

Похожая чувствительная ресничная

бороздка, опоясывающая переднюю

часть тела впереди рта, развита у

некоторых Catenulida

(Catenula,

Suo-

mina

— рис.

75)

и

у некоторых Prolecithophora

Combinata.

Эти

образования невольно напоминают

прототрох трохофорных личинок.

У многих турбеллярий имеются особые парные мерцательные ямки, в которых сосредоточены чувствительные клетки. В простейшем своем выражении они представлены маленькими участками чувствительного эпителия, лишенного рабдитных желез, лежащими на переднем конце тела у некоторых Typhloplanoi- da (Neorhabdocoela) и у части планарий. Очень хорошо они развиты у Catenulida; так, у Ste- nostomum это глубокие ямки (рис. 56), выстланные, помимо мерцательных, также железистыми клетками (рис. 76). Ямки вызывают небольшие водовороты, привлекающие к ним

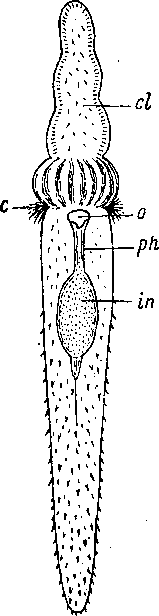

Рис. 75. Suomina turgida (Catenulida). Общий вид с брюшной стороны. (По: Luther, I960).

с — ресничная бороздка, cl — головная лопасть со вздутым основанием, in — кишка, -ph — глотка, о — ротовое отверстие.

все новые порции воды, и выполняют функции органов химического чувства. Но наибольшего своего развития мерца- тельные ямки достигают у Prorhynchidae (Lecithoepitheliata), у которых они возникли независимо: Каждая ямка представляет собой ресничный канал, открывающийся в концевую камеру, образованную плоским эпителием, вероятно, несущим неподвижные чувствительные стереоцили, или микротрихи; в камеру открываются протоки специальных одноклеточных желез. У Хепорго

-

rhynchus обонятельные ямки особенно высоко дифференцированы (рис. 71); они способны выворачиваться и вворачиваться сокращением специальных мускулов протракторов и ретракторов. В вывернутом состоянии они функционируют как особенно чувствительные хеморецепторы (Reisinger, 1968).

К этой же категории мерцательных органов чувств относятся так называемые аурикулярные органы трикладид и другие органы «охотничьего обоняния», руководствуясь которыми турбеллярии

sep

дсо

Рис.

76. Stenostomum

sp. (Catenulida).

Разрез через чувствительную ресничную

ямку. (По: Kepner

a. Cash, 1915).

сг

— реснички на боковых стенках ямки,

fg

—

волокна ганглия, geo

—

ганглий ресничной ямки, т

— мускулы, s

—

секрет на дне ямки, sep

—

чувствительный эпителий, sp

—

чувствительные окончания сенсорных

клеток.

разыскивают свою добычу. У планарий аурикулярные органы, помимо обонятельной функции, помогают животному определять и движение воды (см.: Беклемишев, 1964).

Глаза

Глаза довольно широко распространены у турбеллярий и достигают у них довольно большого разнообразия. Они обычно парны, но Monocelis (Proseriata) имеет один непарный глаз. Число глаз варьирует от одной пары до нескольких сотен. Особенным обилием глаз отличаются Polycladida и Tricladida. У поликладид число глаз никогда не спускается ниже 12 (Aceros inconspicuus)\ у них имеются краевые и мозговые глаза. Первые лежат на края

х

тела, вторые расположены на спинной стороне над мозгом и близ него, а также возле мозговых щупалец. У планарий тоже различаются мозговые и краевые глаза. Водные трикладиды чаще всего обладают одной парой мозговых глаз (рис. 77, Б). Однако у некоторых водных планарий (Polycelis и др. — рис. 77, В), а также у крупных наземных развиваются множественные краевые

глаза.

Замечательно, что представители

самого примитивного семейства наземных

планарий — Rhynchodemi-

dae

—

обладают одной парой мозговых глаз,

которую они унаследовали от своих

водных предков, тогда как у остальных

наземных трикладид эти глаза редуцировались

и заменены независимо развившимися

многочисленными краевыми глазами

(рис. 77,^4). Так, Bipaliidae

и

Geoplanidae

имеют

множество мелких глаз, которыми усеяна

у некоторых видов вся спинная

поверхность.

Вопрос о происхождении множественных глаз у турбеллярий был поставлен и проанализирован В. А. Догелем, который по этому поводу писал: «Глаза являются одним из чрезвычайно пластичных органов во всем животном мире, многократно то появляясь, то исчезая в пределах одной и той же группы. При этом в пре-

ао тос

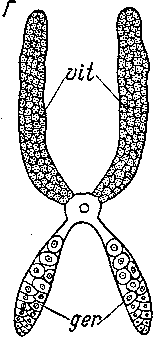

Рис. 77. Глаза и аурикулярные органы Tricladida.

А — наземная планария Geoplana техгсапа, Б — голова пресноводной планарии Dugesia polychroa, В — то же пресноводной планарии Polycelis tenuis (А — по: Hyman, 1939; Б ж В — по: Stei- mann, 1930). ао — аурикулярный орган, то с — краевые глаза, ос — глаз.

делах одной и той же группы могут в разное время возникать глаза, негомологичные друг другу, что затрудняет проведение правильного анализа». «У турбеллярий можно отличать глаза мозговые. . . от глаз краевых . . . Теоретически допустимо, что вторые могут возникать независимо от первых и даже после их исчезновения» (1954, стр. 34). Далее В. А. Догель приходит к выводу, что множественность глаз у Polycladida представляет собой первый этап развития этих органов, свидетельствующий о большой общей примитивности этого отряда. Поэтому ему кажется наиболее вероятным, что поликладиды с малочисленными глазами произошл

и

от многоглазых форм. У Tricladida, по В. А. Догелю, имел место аналогичный процесс множественной закладки краевых глаз, которые заменили собой исчезнувшую пару первичных мозговых глаз.

По строению и положению различают также эпителиальные и паренхимные глаза. Первые свойственны некоторым Acoela, например Otocelis rubropunctata, а также Macrostomida, например

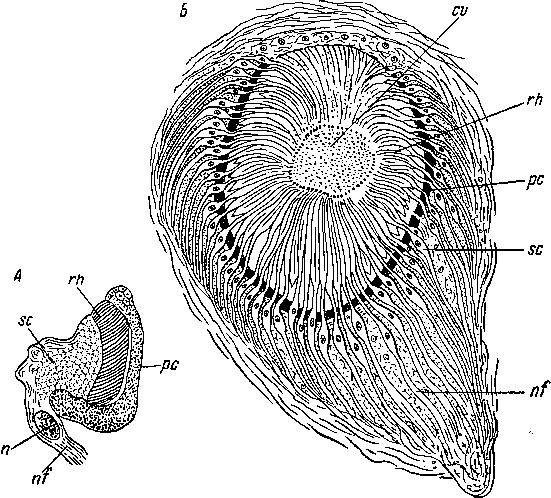

Рис.

78. Строение глаз турбеллярий. (Из:

Беклемишев, 1964).

А

— Mesostoma

ehrenbergi (Neorhabdocoela),

В

— Platydemus

grandis (Tricladida Terricola).

cv

— стекловидное

тело, n

— ядро,

nf

— нервный

отросток зрительной клетки, рс

— пигмент, rh

—

светочувствительные палочки, sc

—

зрительная клетка.

Microstomum и Alaurina. Структура этих глаз почти не изучена. По-видимому, они представляют собой участки эпидермиса с клетками, переполненными пигментом. С базальной стороны к ним прилегают светочувствительные клетки.

У остальных турбеллярий глаза лежат в толще паренхимы. Среди Neorhabdocoela известно немало таких форм, у которых каждый глаз состоит из одной световоспринимающей клетки, пигмент или отсутствует совсем, или представлен прилегающим к клетке диффузным скоплением пигмента паренхимы. Однако у большинства турбеллярий каждый глаз представлен пигментной чашечкой, или бокалом, образованным одной или несколькими клетками и содержащим от одного до нескольких десятков светочувствительных палочек, обращенных в глубь бокала и направленных от источника света (рис. 78, А). Эти глаза, следовательно, относятся к инвертированному типу. Они свойственны большинству Neoophora, исключая некоторых наземных планарий (см.: Беклемишев, 1937).

Но весьма высоко развиты глаза некоторых Polycladida. У них зрительные клетки образуют эпителиеобразную сетчатку, правда большей частью довольно несовершенную, так как в ней светочувствительные палочки еще не изолированы друг от друга пигментом. Наконец, у наземных планарий ретинальные глаза достигают наибольшего совершенства. Так, многие двуглазые Rhyn- chodemidae и Cotyloplanidae имеют мозговые глаза, состоящие из чаши пигментного эпителия, ее окружают узкие, расположенные радиально зрительные клетки (рис. 78, Б). Их центральные отростки уходят в глубь зрительного ганглия, в который погружен глаз, а периферические концы проникают в пространства между пигментными клетками. Здесь они образуют светочувствительные палочки, а продолжаясь внутрь глазной чаши, расширяются в прозрачные светопреломляющие призмы, образующие в своей совокупности стекловидное тело. На одной стороне стенка глаза прозрачна, это место представляет собой зрачок (Graff, 1889; Беклемишев, 1937). Беклемишев полагает, что строение такого глаза свидетельствует о способности животного видеть отдельные предметы.

Половой аппарат

Общие особенности полового аппарата

Половой аппарат ресничных червей представляет собой чрезвычайно пеструю картину и во многих случаях исключительно сложен. Общее представление об эволюции полового аппарата турбеллярий, по нашему мнению, наиболее верно дает В. Н. Беклемишев (1964).

При рассмотрении происхождения и филогении ресничных червей важно отметить, что все турбеллярии обладают внутренним оплодотворением и, за редкими исключениями, гермафро- дитны. Обе эти особенности обычно считаются вторичными и могут быть использованы как аргументы против утверждения о близости ресничных червей к первичным многоклеточным.

Однако внутреннее оплодотворение и гермафродитизм турбеллярий в простейших случаях весьма несовершенны и представлены самыми начальными этапами развития. Половой аппарат в таких случаях находится в состоянии, близком к тому, которое можно предполагать у самых примитивных Metazoa.

Если рассмотреть простейшие случаи внутреннего оплодотворения турбеллярий, то окажется, что они еще напоминают некоторые способы оплодотворения без копуляции. Многие бескишеч- ные ресничные черви обладают лишь мужским совокупительны

м

органом. При этом спаривание весьма несовершенно. Это либо

инъекция, либо так называемая импрегнация спермы. Инъекция

спермы может происходить в различных местах тела партнера, оНа осуществляется или копулятивным органом, снабженным кутикулярным стилетом, шипом и тому подобными образованиями, или мускулистым пенисом, который разрывает покровы партнера, функционируя как присоска. Последний способ нам удалось наблюдать у дальневосточного Plagiostomum karlingi Kulinitch, 1970 (рис. 79). Импрегнация, как полагают, состоит в приклеивании спермы к покровам партнера. Среди таких способов спаривания можно выделить крайне примитивный, когда сперма растекается по телу партнера и сперматозоиды самостоятельно проникают сквозь покровы. Тогда (как это имеет место, например, у Proantroporus murmanicus) многочисленные спермии партнера можно наблюдать в самых различных частях тела (Мамкаев, 1967). В данном случае половой процесс по сути дела недалеко ушел от таких примитивных форм осеменения, когда копуляция еще не происходит, но оплодотворение уже внутреннее: сперматозоиды самостоятельно добираются до яиц, находящихся в материнском организме (по М. С. Гилярову (1958), это наружно-внутреннее оплодотворение). Такое осеменение имеется у губок, у ряда кишечнополостных и у многих других форм. Например, у сцифо- медуз Суапеа и Aurelia яйца развиваются в карманах ротовых лопастей, но оплодотворяются еще в яичнике (Widersten, 1965). У Proantroporus murmanicus (отр. Acoela) спаривание уже происходит, но спермии все же самостоятельно проникают в организм партнера. Такое спаривание еще очень напоминает псевдокопуляцию, наблюдающуюся у многих форм с наружным оплодотворением. Таким образом, процесс копуляции развивается уже в пределах класса турбеллярий.

Что касается гермафродитизма, то это состояние также вряд ли может служить возражением против общей примитивности группы. Гермафродитизм свойствен большей части губок, в том числе всем Calcarea, которые считаются наиболее примитивными. Гермафро- дитны и гребневики, которых никто не рассматривает как вторичн

о

изменённые формы. Гермафродитны, наконец, и XenoturbeU lida.

Представление о гермафродитизме как о вторичном явлении вряд ли всегда справедливо. В большинстве случаев гермафродитизм покоится на очень низком состоянии развития сексуальности. Как правило, у гермафродитных беспозвоночных происходит смена половых фаз, нередко также имеются гермафродитные гонады или единая зачатковая зона, общая для мужских и женских половых элементов. Таким образом, один и тот же половой зачаток может давать то мужские, то женские гаметы или даже те и другие одновременно.

Все это дает основание полагать, что в таких случаях еще нет генотипического механизма определения мужских и женских половых клеток. В настоящее время общепринята гартмановская трактовка пола (Hartmann, 1956). В основе ее лежит представление о бисексуальной природе организмов. Исходя из этой теории, нетрудно представить себе, что развитие сексуальности с первых этапов может идти как по пути обособления полов, так и по пути гермафродитизма. По существу гермафродитизм — это наиболее полное выражение бисексуальной потенции организма. А поскольку бисексуальное состояние рассматривается как исходное в развитии полов, то и гермафродитизм можно считать весьма примитивным явлением.

Половые железы

В соответствии с изложенным за примитивное состояние половых желез турбеллярий естественно принять диффузную гермафродитную гонаду с нелокализованной зачатковой зоной; это представление получило широкое распространение (Steinbock, 1930—1931, 1966; An der Lan, 1936; Беклемишев, 1937, 1944, 1964; Karling, 1940; Westblad, 1949а; Hyman, 1951; Иванов, 1952а; Мамкаев, 1967). Однако Акс полагает, что диффузные гермафродитные гонады нельзя считать исходными для турбеллярий. Свое мнение он подкрепляет следующими соображениями (Ах, 1961, стр. 32).

Подавляющее большинство турбеллярий обладает обособленными, обычно парными семенниками и яичниками.

Гермафродитные гонады встречаются спорадически у отдельных представителей разных групп, для которых характерно разделение на семенники и яичники. При этом оба состояния могут встречаться даже в пределах одного рода (Haploposthia и Convoluta). Если эти изолированные, неправильно рассеянные случаи толковать как примитивные, то нельзя избежать тех методических трудностей, которые возникают и при выборе альтернативы, какая нервная система — эпителиальная или внутренняя — примитивнее.

Гермафродитная гонада очень легко может возникать вторично (например, у заднежаберных моллюсков; среди турбел-

лярий несомненная вторичная гермафродитная гонада известна у Itaspis среди Proseriata и у Puzostoma evelinae среди Prolecitho- phora).

Первый из этих аргументов, как и аналогичные соображения, рассмотренные ранее, показывает, что Акс склонен принимать за примитивное то состояние, которое широко распространено в пределах группы. Однако, как уже отмечалось, примитивные отношения далеко не всегда широко распространены. Напротив, у более или менее высокоразвитых форм они сохраняются редко, поскольку вытесняются более совершенным состоянием.

Третий аргумент Акса самостоятельного значения не имеет, так как вторичное возникновение какого-либо характерного состояния у одних видов, конечно, ни в какой мере не может служить препятствием для признания первичности подобного состояния у других, особенно у удаленных в систематическом отношении форм. Если даже у Itaspis и Puzostoma гермафродитные гонады действительно вторичны, то это еще не означает, что они вторичны всегда.

Весьма характерен второй аргумент Акса. По существу он связан с предыдущим: если за примитивное состояние принимается широко распространенное (и в том числе у представителей сравнительно низко организованных групп), то методически неправильно искать его среди изолированных, неправильно рассеянных случаев гермафродитных гонад. Нетрудно заметить, что здесь, как и при разборе других аппаратов, Акс опирается на один и тот же принцип (он сам подчеркивает, что в данном случае возникает та же ситуация, что и при рассмотрении нервной системы). Выше мы старались показать, что это слишком упрощенный подход к эволюционному процессу. И неравномерность развития различных органов, и возможность возврата тех или иных примитивных особенностей дают подчас пестрое сочетание прими- _ тивных и продвинутых признаков.

Отметим также, что гермафродитные гонады распространены далеко не так спорадически, как представляет себе Акс. Прежде всего гермафродитные гонады встречаются среди представителей сем. Haploposthiidae, которых Вестблад (Westblad, 1948), на наш взгляд, вполне убедительно трактует как самых примитивных бескишечных турбеллярий. Здесь наблюдаются гонады весьма разнообразного строения, которые демонстрируют прекрасную картину развития семенников и яичников. У Haploposthia rubra и Н. Ъгипеа имеется очень просто устроенная диффузная половая железа с нелокализованной зачатковой зоной и с перемешанными мужскими и женскими элементами, смещенными в дорсальном направлении (Westblad, 1945). У Н. rubropunctata при таком же расположении диффузной гонады наблюдается раздельнополое состояние (Westblad, 1945). Однако у женских экземпляров в яичнике, особенно в его передней области, встречаются и спермато- цитд. Последнее обстоятельство мы склонны трактовать как сви-

детельство предшествующего гермафродитного состояния, т. е. данный случай (как и аналогичные, приводимые далее) можно рассматривать как иллюстрацию перехода от исходной бисексуальности к раздельнополости. Эта раздельнополость могла развиться на основе обычного для турбеллярий обособления мужской и женской половых фаз во времени. Не исключено, однако, что у Н. rubropunctata мы имеем еще не настоящее раздельнополое состояние, а лишь резкую смену половых фаз. Н. microfoca имеет парные диффузные гермафродитные гонады (Marcus, 1950), ауЯ. viridis парные гонады начинаются впереди смешанной зачатковой зоной, несколько отступя назад они разделяются на дорсальные семенники и вентральные яичники (Westblad, 1945). Данный случай подводит нас к тому уровню развития половых желез, который наиболее распространен у Acoela и других турбеллярий. Однако гаплопостии демонстрируют нам и другие состояния: непарный дорсальный семенник и непарный вентральный яичник (Н. monogonophora, см.: Westblad, 1946), непарный дорсальный или парный дорсо-латеральный семенник и непарный вентральный яичник (Н. albiventer, см.: Marcus, 1954), у Н. opis- thorchis яичник такой же, но парный семенник смещен к заднему концу тела (Мамкаев, 1967).

Мы считаем, что приведенные случаи естественнее всего толковать как эволюцию, берущую начало от диффузной гермафродитной гонады (рис. 80). Здесь мы видим четкий морфологический ряд, наглядно демонстрирующий нам эволюцию от чрезвычайно простого состояния к более совершенному. С этих позиций нетрудно представить и формирование непарной яйцевидной гермафродитной гонады Diopisthoporus longitubus, которая разделяется в каудальном направлении на дорсальный семенник и вентральный яичник (Westblad, 1940). Представители данного вида обнаруживают и разделение полов, которое мы трактуем так же, как раздельнополость Н. rubropunctata.1 Диопистопорид проще всего связать непосредственно с гаплопостиидами, а их гонаду выводить непосредственно от диффузной гермафродитной гонады последних.

Парные

гермафродитные половые железы, кроме

Н.

micro-

phoca,

отмечены

еще у нескольких бескишечных турбеллярий:

Paratomella

unichaeta,

Convoluta

(Pseudohaplogonaria) viridipun- ctata, Mecynostomum pellitum

и

Polysolenoposthia

porsildi

(An der Lan, 1936; Westblad, 1946; Marcus, 1951; Dorjes, 1966,

1968). На

первый взгляд это те отдельные,

изолированные случаи, о каких пишет

Акс. Однако следует отметить, что у

бескишечных турбеллярий наблюдаются

семенники и яичники с общими зачат-£

.тфЦг«|#®

•■'<&. 1 ,-йг

.

‘Я

#

'й;:

Щ

,-х(©=1 @

/.оЛ

(Ге;ч>

'о-;'

ч>-/'

am

([ «Л

V ••• /

am

Д

щ

{с- -

am

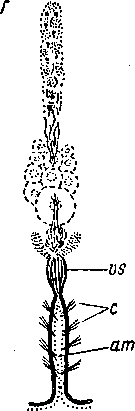

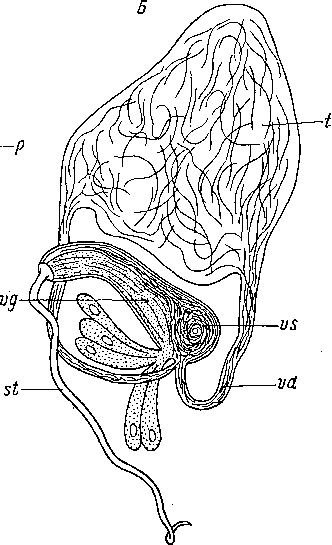

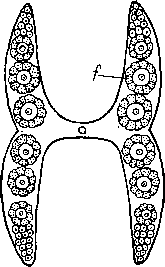

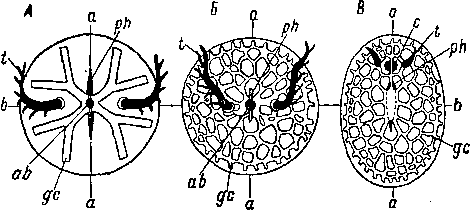

Рис. 80. Типы гонад и копулятивных органов у представителей родов Haplo- posthia (А, Б, Г—Е) и Paranaperus (В) (Acoela). (По: Westblad, 1948).

А — Haploposthia rubropunctata, женское состояние (яичник диффузный, в передней области также некоторое количество сперматид); Б — Н. rubropunctata, мужское состояние; В — Paranaperus pellucidus, семенники и яичники обособленные, парные (нарисованы только семенники); Г — Haploposthia monogonophora, семенники и яичники обособленные, непарные; Д — Н. rubra, диффузная гермафродитная гонада; Е — Я. viridis, парные гонады со смешанной зачатковой зоной, разделяющиеся в каудальном направлении на дорсальные семенники и вентральные яичники, am — трубковидный антрум, с — кути- кулярные палочки, р — пенис, составленный из кушкулярных палочек, vs — семенной

пузырь

.

новыми зонами, причем в ряде случаев имеет место переходное состояние, аналогичное таковому Haploposthia viridis или Diopisthoporus longitubus. Можно назвать ряд видов с общей зачатковой зоной гонад: Haploposthia opisthorchis, Haplogonaria sinubur- salia (как и у Diopisthoporus longitubus, у этого представителя гаплопостиид наряду с гермафродитным состоянием хорошо выражены мужское и женское), Nemertoderma bathycola, Actino- posthia beklemischevi (у нее также известны чисто мужское и чисто женское состояния), Proantroporus murmanicus, Antigonaria are- naria, Hofsteniola pardii, Philaetinoposthia diploposthia, Pseudacti- noposthia saltans, Pseudomecynostomum fragilis, Solenofilomorpha longissima, Oligochoerus erythrophtalmus, 0. bakuensis, 0. chlorella, Convoluta convoluta, C. bifoveolata, Archaphanostoma histobursalium (у последней хорошо выражены чисто мужское и чисто женское состояния), Bursosaphia baltalimaniaformis, у которой хорошо выраженная мужская фаза сменяется гермафродитной 1(список составлен по работам:Papi, 1957; Беклемишев, 1963а; Мамкаев, 1965, 1967, 1971; Dorjes, 1968). На рассматриваемую сторону организации турбеллярий, к сожалению, редко обращается внимание, но, насколько можно судить по рисункам Вестблада, Маркуса, Дорьеса и некоторых других авторов, у Acoela общие зачатковые зоны широко распространены. Так, по рисункам Дорьеса (Dorjes, 1968), зачатковые зоны, по-видимому, еще не полностью обособились у таких видов, как Haplogonaria syltensis, Pseudohaplogonaria vacua, Otocelis rubropunctata, Archocelis macro- rhabditis, Philocelis cellata, Anaperus tvaerminnensis, Achoerus pa- chycaudatus, Philachoerus johanni, Paraphanostoma trianguliferum, Pelophila cavernosa, P. pachymorpha, Philaetinoposthia saliens, Pseudomecynostomum granulum, Archaphanostoma macrospiriferum, Praeconvoluta karinae. Мы полагаем, что общая зачатковая зона будет обнаружена у многих Acoela, а возможно, и у ряда представителей Prolecithophora. Уже сейчас данные о гермафродитных гонадах и 'общих зачатковых зонах так многочисленны, что соображения Акса о спорадическом распространении гермафродитных гонад не соответствуют действительности. Следует подчеркнуть, что общие зачатковые зоны трудно трактовать как переход к гермафродитным гонадам. В этом случае пришлось бы говорить о широко распространенной тенденции к образованию гермафродитных желез, которая реализовалась, однако, почему-то лишь у отдельных видов. Это означало бы, кроме того, что у многих видов эволюция шла от более совершенных половых

Жблёз

к несовершенным. Но для таких фантастических

построений в настоящее время нет

уже никаких оснований, даже если принять

во внимание замечания Акса. Общие

зачатковые зоны распространены

достаточно широко, а тенденции в эволюции

гонад у турбеллярий вполне определенны.

Это обособление половых желез от

паренхимы, дифференциация семенников

и яичников, локализация у них

зачатковых зон, развитие компактных

гонад, снабженных оболочкой (tunica

propria). Из

диффузных гонады обычно становятся

парными, а затем в ряде случаев и

непарными (особенно у представителей

псаммона). Во многих случаях формы,

обладающие гермафродитной гонадой и

семенниками и яичниками с общей

зачатковой зоной, можно связать

непосредственно с кругом самых

примитивных бескишечных турбеллярий

(прежде всего это представители семейства

Haplo-

posthiidae).

От

таких Acoela,

кроме

Diopisthoporus,

выводятся

и Nemertoderma,

и

Paratomella,

и

Solenofilomorpha,

Antigonaria, Hofsteniola,

относящиеся,

по-видимому, к близким группам, а также

Actinoposthia

и

другие Childiidae

и

ряд других форм. Представителей семейства

Convolutidae

(а

также Otocelididae)

можно

выводить от гаплопостиид через анаперид.

В отдельных случаях рассматриваемое

состояние может сохраняться (или

выявляться вновь), напоминая нам об

исходном состоянии гонады. За пределами

Acoela

гермафродитные

гонады известны у Tyrrhe-

niella sigillata

(Riedl, 1959a) — единственного

морского представителя отряда

Catenulida,

у

которого довольно компактная гонада,

непарная и вентральная, и у представителя

отряда Prolecithophora,

именно

у Prolecithoplana

lutheri

с

ее диффузной гонадой со слабой

тенденцией к парности (рис. 106; Karling,

1940).

У Puzostoma

evelinae

—

две компактные гермафродитные гонады

и два фолликулярных вителлария (Marcus,

1950).

По всей вероятности, не совсем еще

разделились мужская и женская зачатковые

зоны у Plicastoma

norvegicum.

Такое

состояние можно ожидать и у некоторых

других плагиостомид. По-видимому, к

данному отряду можно отнести и Ichtyophaga

subcutanea

(Сыромятникова,

1949; Меницкий, 1963), обладающую диффузной,

парной дорсо-лате- ральной гонадой

(желточники у нее не обнаружены, но это

можно объяснить неполной половой

зрелостью). Все эти формы относятся к

двум весьма примитивным отрядам,

исходное состояние которых может

выводиться из организации Acoela.

Что

касается упоминаемой Аксом Itaspis

evelinae

(Proseriata,

Otoplanidae),

то гермафродитная гонада отмечена

здесь лишь у одного экземпляра, у

которого оба яичника на одной стороне

развились как гермафродитные железы

— овотестисы (Marcus,

1952).

Анормальное развитие гонад, и в частности

образование овотестисов, встречается

у отдельных особей и среди высших

животных, даже среди позвоночных.

Изменения в формировании половых

органов могут быть вызваны целым рядом

причин. Вряд ли такие случаи можно

использовать для решения

сравнительно-анатомических вопросов.

Напоминанием о примитивном Состоянии половых желез служат также гонады с диффузной нелокализованной зачатковой зоной. Обычно зачатковая зона располагается спереди, однако у Paratomella unichaeta она растянута по всей длине гермафродитных гонад (Dorjes, 1966), а у Oxyposthia praedator (рис. 81) — по всей длине диффузных семенников и яичников (Иванов, 1952а); очевидно, обособление семенников и яичников здесь произошло раньше, чем локализация зачатковой зоны. В семенниках нелока- лизованная зачатковая зона отмечена также у Otocelis sachalinen- sis, Convoluta sagittifera (Иванов, 1952a), Convoluta bifoveolata (Мамкаев, 1971), Proantroporus murmanicus (Мамкаев, 1967), Ackoerus pachycaudatus, Philachoerus johanni, Pelophila cavernosa, Pseudaphanostoma brevicau- ^ n 0Q

datum, P. pelophilum, Bur- , I

sosaphia

baltalimaniformis,

'

Praeaphanostoma chaetocau- datum (Dorjes, 1968) и

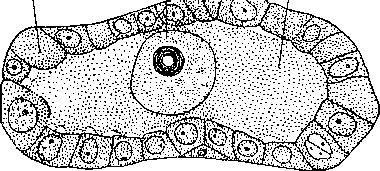

Рис. 82. Фолликул гермовител- лярия Prorhynchus. (По: Hyman, 1951).

с/ — желточные клетки фолликула, оо — яйцо, п — ядро яйца.

на некоторых стадиях у Actinoposthia beklemischevi (Мамкаев, 1965). Хотя это состояние найдено пока у небольшого числа видов, мы не можем рассматривать его как вторичное. Если сравнить последний список с двумя предыдущими, то можно заметить, что у некоторых форм имеются оба примитивных признака. Вряд ли это совпадение случайно. Семенники у Acoela обычно лежат дорсальнее яичников, но встречается и обратное расположение (Achoerus pachicaudatus, Pseudomecynostomum fragilis, So- lenofilomorpha longissima). Гонада в целом может занимать дорсальное (Nemertoderma) или вентральное (Convoluta convoluta, С. viridipunctata) положение, хотя обычно яичник вентральнее или вентро-латеральнее центральной паренхимы, а семенники дорсальнее или дорсо-латеральнее. Сказанное свидетельствует, что у Acoela еще не закончено формирование семенников и яичников; бескишеч- ные турбеллярии дают богатый материал для исследования эволюции половых желез начиная с самых примитивных состояний.

У высших турбеллярий (Neoophora) женские половые железы дифференцируются на собственно яичники (гермарии) и желточ- ники (вителлярии). Иногда морфологически вителлярии еще не полностью обособлены от гермариев, и тогда говорят о гермовител- ляриях. Как известно, желточные клетки — это видоизмененные ооциты, утратившие способность к оплодотворению и развитию, специализированные для образования желтка. Эти клетки не используются для питания растущей яйцеклетки, а входят в состав так называемого сложного яйца и служат для питания раз-

А. В. Иванов и Ю. В. Мамкаев

129

вивающегося зародыша. Таким образом, желточные клетки Neo- ophora резко отличаются от распространенных у других животных желточных клеток, питающих растущий ооцит (Беклемишев, 1964).

Можно

выявить два пути формирования

желточников. Один из них состоит в том,

что вокруг ооцита образуется фолликул

из желточных клеток (рис. 82). Сходные

фолликулы известны еще у Acoela

(.Hofstenia,

Oligochoerus,

Polychoerus, Am- phiscolops).

В

таких случаях женские гонады даже

называют иногда гермовител- ляриями

(Westblad,

1948;

Hyman,

1951).

Однако здесь фолликулярные клетки

служат еще для питания растущего

ооцита, яйцеклетка содержит желток и

сложного яйца не образуется. У

представителей отряда Lecithoepitheliata

такие

фолликулы (рис. 83) становятся настоящими

гермо- вителляриями, поскольку у них за

счет желточных клеток образуется сложное

яйцо. При этом у Gnosonesimidae

мы

находим четыре гермовителлярия,

состоящих из фолликулов, а у Prorhynchidae

уже

только один (см. рис. 105, Б

и Е).

Другой путь формирования желточников можно наблюдать у представителей Prolecithophora. У них, как мы видим, в примитивных случаях имеется еще диф-

Рис. 83. Gnosonesima borealis (Lecithoepitheliata). Общий вид. (Из: Westblad, 1954).

g — мозг, gvi — гермовителлярии, г — кишка, о — рот, pi — женское половое отверстие, ph — глотка, рт — мужское половое отверстие, t — семенник, v — влагалище, vg — пузырек зернистого секрета, vs — семенной пузырек.

фузная гермафродитная гонада, в которой перемешаны мужские элементы и женские, уже дифференцированные на способные к развитию яйца и служащие для питания зародыша желточные клетки (рис. 106). Далее в пределах данной группы происходят отделение семенников от гермовителляриев и разделение последних на гермарии и вителлярии; фолликулов вокруг ооцитов при этом не образуется (Karling, 1940).

Половые протоки

Рассмотрим далее вопрос о возникновении половых протоков. Акс считает, что предок турбеллярий уже обладал как семяпроводами, так и яйцеводами. Однако в простейших случаях у тур- беллярий ни тех, ни других не имеется. Свою точку зрения относительно семяпроводов Акс по существу не аргументирует (Ах, 1961, стр. 33). Что касается женских выводных протоков, то он считает, что у Acoela, которые яйцеводов не имеют, яйца первоначально выходили через вагину и лишь позднее этот способ заменился выведением через рот или стенку тела (очевидно, при этом следует принять вторичную утрату бурсы у Abursalia). Этот способ выведения яиц расценивается Аксом как напоминание о первичном наличии у турбеллярий женских выводных путей. В подтверждение своей точки зрения Акс приводит мнения Мейкснера (Meixner, 1926) и Маркуса (Marcus, 1946). Они считали, что клейкие железы, секрет которых образует студенистую кладку, открываются у многих Acoela в вагину. Сйедует отметить, однако, что у бескишечных турбеллярий хорошо развиты кожные железы, которые, скорее всего, и продуцируют студенистую субстанцию, окружающую пакет яиц. Представить выведение относительно крупных яиц через бурсу, снабженную обычно узким ductus spermaticus, часто кутикуляризированным, очень трудно; кроме того, как будет показано ниже, сами бурсы несомненно возникают в пределах Acoela. Свою точку зрения Акс подкрепляет еще двумя аргументами.

Acoela и в других своих существенных особенностях (синцитиальность, пищеварительный аппарат, способ дробления) вторично изменены по сравнению с Polycladida жМасго- stomida.

СредиNeoophora, первично обладающих женскими половыми путями, имеются прекрасные модели, демонстрирующие, как яйцо или эмбрион вторично выводятся через кишечник (Baicalellia evelinae и Bresslauilla relicta из Neorhabdocoela Dalyellioida, Ethomorhynchus anophthalmus и представители Rogneda из Neorhabdocoela Kalyptorhynchia). Принятие первичного отсутствия яйцеводов должно привести к выводу об их многократном возникновении в пределах Neoophora, что неприемлемо из методических соображений.

Что касается первого из этих положений, то оно уже разобрано в соответствующих разделах. Второй аргумент демонстрирует нам тот же логически неверный ход рассуждений, который отмечен ранее. Из примеров вторичного отсутствия яйцеводов вовсе не следует невозможность их первичного отсутствия.

У Acoela известны случаи усложнения гонад, и в частности формирование выводных путей. Так, у Amphiscolops sargassi (Marcus, 1950), A. bermudensis (Hyman, 1939) и A. gemelliphorus (Marcus, 1954) имеются два своеобразных яйцевода, которые открываются наружу парой отверстий, расположенных по бокам от бурсы. Своеобразные семяпроводы с мускулистыми стенками имеют Oligochoerus bakuensis и О. chlorella, причем у первого вида мышечные волокна образуют неправильное сплетение, а у второго — два слоя: внутренний кольцевой и наружный продольный

(Беклемишев, 1963а). Сходные простейшие семяпроводы описаны' также у Convoluta convoluta (см.: Мамкаев, 1967). Семяпроводы отмечены и у Otocelis chiridotae (Беклемишев, 1915). Все эти несовершенные, своеобразные половые пути нельзя трактовать как рудименты. Они настолько отличаются от выводных путей других турбеллярий, что их можно рассматривать только как новообразования. Таким образом, среди Acoela мы видим независимое формирование половых путей. Так же самостоятельно, параллельно они могут возникать и в других группах. Следует отметить, что вторичность отсутствия женских выводных путей у Bresslauilla далеко не так очевидна, как представляет Акс. Первичное их отсутствие в данном случае принимает не только В. Н. Беклемишев, о котором упоминает Акс, но и Рейзингер (Reisinger, 1929), и Штейнбек (Steinbock, 1924, 1966).

Женские копулятивные органы

Рассмотрим далее вопрос о происхождении женских копуля- тивных органов и о природе их связи с кишечником, которая иногда имеется в виде так называемого ductus genito-intestinalis. Этот вопрос по-разному решается различными авторами. Акс, например, считает, что прототипу турбеллярий уже были свойственны не только выводные протоки, но и женские копулятивные органы в виде семенной сумки — бурсы с влагалищем (вагиной) и женским половым отверстием, открывающимся перед мужским копулятивным органом. Это утверждение по существу не аргументируется. Отмечается лишь наличие такой бурсы у макросто- мид, части Acoela, Polycladida и предполагается гомология ее с первичным бурсальным органом в пределах Neoophora (Proseriata, Tricladida).

Разнообразие женских копулятивных органов у турбеллярий необычайно велико, и для решения вопроса о их происхождении необходимо разобрать хотя бы основные их типы. По функции различаются три типа женских половых органов, связанных с копуляцией и оплодотворением: bursa copulatrix, bursa semina- lis и receptaculum seminis. Копулятивная бурса (или только канал-влагалище) служит для приема совокупительного органа партнера. В семенной бурсе хранится сперма партнера. Иногда даже при наличии копулятивной и семенной бурс развивается еще семеприемник — особый мешочек, где сперма накапливается непосредственно близ места оплодотворения яиц. 1Эти три типа органов соответствуют разным сторонам процессов совокупления и осеменения, но часто бурсальный орган выполняет несколько функций. Так,у Acoela распространена бурса с влагалищем и жен-

г,ким копулятивным отверстием, которая служит как для копуляции, так и для хранения спермы; при этом возникает приспособление и для подведения спермы к оплодотворяемому яйцу — ductus spermaticus, иногда представляющий собой кутикулярный наконечник.

По способу возникновения можно различать паренхимные и эпителиальные бурсы (Karling, 1940, 1963). Паренхимные бурсы возникают безусловно как органы для хранения спермы партнера. В примитивных случаях это просто особый участок паренхимы (рис. 84, А, Б), в котором содержится сперма партнера (например, Haplogonaria macrobursalia, Diopisthoporus psammophilus, Archaphanostoma agile, A. histobursalium, A. macrospiriferum из Acoela; Pseudostoma histobursalium из Prolecithophora; Uncinorhynchus westbladi, U. flavidus из Neorhabdocoela Kalyptorhynchia). Этот участок паренхимы затем превращается в мешковидное образование с собственными стенками (рис. 84, В) (например, у Praeaphanostoma, Haplogonaria macrobursalia, Н. glandulifera из Acoela; у Cheliplana stylifera из Neorhabdocoela Kalyptorhynchia). Далее в органах такого типа развиваются ductus spermaticus и канал, по которому сперма попадает в бурсу (рис. 26, 46, 85). Последний может представлять собой влагалище, и тогда семенная бурса становится копулятивной. Такие бурсы широко распространены у Acoela, но известны и у других турбеллярий (например, у Cheliplana hipergina из Kalyptorhynchia). В качестве наконечников бурс у Acoela, по-видимому, могут использоваться кутикулярные наконечники грушевидных органов, развивающихся под эпидермисом; возможно, в области «бурсальной паренхимы» они превращаются в ductus spermaticus. Паренхимные семенные бурсы очень часто, но далеко не всегда становятся копулятивными; в ряде случаев канал, по которому сперма попадает в bursa seminalis, не имеет функций влагалища (например, у Polycystis dolichoce- phala, P. nageli, Parautelga bilioi из Kalyptorhynchia).

Эпителиальные бурсы (рис. 86) могут возникать как впячива- ние стенки тела (например, у Bursosaphia baltalimaniformis из Acoela, у Cheliplana stylifera из Kalyptorhynchia) или как впячи- вание эпителиев половых путей (например, у Pseudograffilla areni- cola, Halamovortex nigrifrons из Neorhabdocoela Dalyellioida; у An- nulorhynchus adriaticus из Neorhabdocoela Kalyptorhynchia). Иногда эти бурсы- функционируют только как семенные, в других случаях бурсы, образующиеся из эпителиев, служат сразу и как семенные, и как копулятивные или только как копулятивные.

У

некоторых турбеллярий имеется канал,

соединяющий женскую половую систему

с кишечником (ductus

genito-intestinalis).

Для понимания природы этого образования

следует напомнить, что половой аппарат

турбеллярий выполняет не только функции

введения спермы в организм партнера,

хранения ее и подведения к оплодотворяемым

яйцам; иногда возникает также потребность

в удалении излишка спермы. Она может

удовлетворяться либо

ooc

sp hb vs

/ -f-——\ j pm да

ooc sp hb vs

В

ooc sp

Рис.

84.

Копулятивный

аппарат Archaphanostoma

macrospiriferum (A),

A■

Mstobursalium

(Б)

и Haplogonaria

macrobursalia (B) (Acoela).

(По:

Dories.

1968).

am — мужской антрум, Ьа — семенная бурса, ga — акцессорные железы, ЛЬ — бурсальная ткань, mdv — дорсо-вентральные миофибриллы, оос — ооциты, р — циррус, pg

половое отверстие, рт — мужское половое отверстие, sg — зернистый секрет, sp — клубки спермиев партнера, vs — семенной пузырек.

Путём резорбции спермы в бурсальных органах (в связй с Этим иногда обособляется особый отдел бурсы), либо путем удаления ее в кишку через специальный проток или пору.

Относительно

происхождения бурс и генитально-интестинальных

связей имеется несколько гипотез.

Ремане (Remane,

1951,

1958) считает, что семенная бурса турбеллярий

представляет собой участок задней

кишки, наличие которой он предполагает

у предков турбеллярий. При этом

женское копулятивное отверстие го-

мологизируется анусу исходных форм, а

генито-интестинальный проток

рассматривается как первичное состояние,

наследие пред-

Рис. 85. Praeaphanostoma longum (Acoela). Копулятивный . ^ аппарат. (По: Dorjes, 1968).

bs —гсеменная бурса, ov — яичник, р — пенис, р/ — женское половое отверстие, рт — мужское половое отверстие, sp — пучки спермиев, v — влагалище, vs — семенной пузырек.

рт

ков. Этой точки зрения придерживается и Акс. По мнению Штейн- бека (Steinbock, 1924, 1966), связь бурсы с кишкой отражает первичные отношения женского полового аппарата и кишечника, через который первоначально выводились яйца. Бурсу он рассматривает как обособившийся задний участок кишки, взявший на себя функцию сохранения спермы партнера. Карлинг (Karling, 1940, 1963) считает, что бурсы турбеллярий могут возникать двумя способами: впячиванием эпителиев (эпителиальные бурсы) или преобразованием участка паренхимы, который специализируется для хранения спермы партнера (паренхимные бурсы). Генито- интестинальный нроток, по его мнению, образовался вторично. Рейзингер (Reisinger, 1961) полагает, что бурсы турбеллярий возникли несколькими путями. Он придерживается представления Штейнбека и думает, что связь бурсы с кишкой отражает первичные отношения в классе турбеллярий. Вместе с тем для ряда групп он считает возможным принять самостоятельное возникновение бурс по Карлингу. Выше мы постарались показать, что бурсы и генито-интестинальные связи имеют различную природу. Как видно из монографии Дорьеса (Dorjes, 1968), у Acoela бурсы раз

вивались многократно. Независимо и, очевидно, неоднократно возникали они также и у Prolecithophora, у Neorhabdocoela (как это хорошо показал Евдонин на Kalyptorhynchia) и у представителей других отрядов.

Акс не отрицает различной природы женских копулятивных органов турбеллярий, напротив, он отмечает, что бурсальные органы, без сомнения, не имеют единого происхождения, а генито- интестинальная связь может возникать вторично (Ах, 1961,

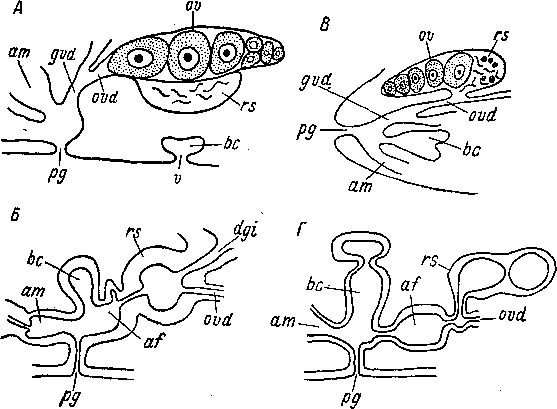

Рис.

86. Различные формы эпителиальных бурс

Neorhabdocoela.

(По:

Karling,

1963).

А

— Cheliplana

stylifera (Kalyptorhynchia),

Б

— Pseudograffllla

arenicola (Dalyellioida),

В—

Annulorhynchus

adriaticus (Kalyptorhynchia.), Г

—

Halammovortex

nigrifrons (Dalyellioida). af

— женский

антрум, am

— мужской

антрум, be

— копулятивная

бурса, dgi

—

ductus

genito-intestina- lis, gvd

— гермовителлодукт,

ov

— яичник,

ovd

— яйцевод,

pg

— половое

отверстие, rs

— семеприемник,

v

— влагалище.

стр. 35). Однако он считает, что следует признать наличие первичного бурсального органа, который выводится от предков турбеллярий. Таким образом, ему приходится различать «первичные» бурсы, связанные друг с другом общностью происхождения, и «вторичные» бурсы, возникшие независимо. Однако, если имеется только «вторичная» бурса, а «первичная» отсутствует, то необходимо предположить довольно сложный процесс: редукцию «первичной» бурсы и замену ее «вторичной». Еще труднее представить исчезновение бурсы, когда не появляется орган, компенсирующий ее функцию. Как известно, при гермафродитизме вырабатываются механизмы, препятствующие самооплодотворению. К ним надо отнести и бурсы. Вряд ли в такой ситуации бурса могла оказаться ненужной и исчезла. Тем не менее случаи отсутствия женских копулятивных органов многочисленны, причем отнюдь не тольк

о

у Acoela. Трудно также представить, чтобы более совершенная «первичная» бурса с ductus spermaticus и влагалищем была заменена весьма несовершенной (например, «бурсальной тканью», о которой уже упоминалось). Столь же трудно объяснить морфологический ряд редукционных упрощений, который приходится строить, если выводить путем полимеризации от «первичной» бурсы Акса бурсоподобные органы представителей Oligochoerus и Anaperus. Все эти трудности отпадают, если принять возникновение и прогрессивное развитие женских копулятивных органов в пределах класса турбеллярий.

Мужские копулятивные органы

ат

Рис. 87. Совокупительный орган в виде мускулистого пениса (А) и кутикулярного стилета (.5).

Что касается мужских копулятивных органов, то ими обладают все турбеллярии. Разнообразие их чрезвычайно велико. В простейших случаях они представляют собой результат вворачивания по

-

А — Procerodes lobata (Tricladida), В—Haplovejdovshya subterranea (Neorhabdocoela).

(A — из: Beauchamp, 1961; Б — из: Luther, 1962). af — женский антрум, am — мужской антрум, be — копулятивная бурса, gc — скорлуповые железы, р — мускулистый пенис, st — стилет, t — семенник, vd — семяпровод, vg — пузырек зернистого секрета, vs — семенной пузырек.

кровов (рис. 80, Б—Е; 81). Как показал Карлинг (Karling, 1963), это простейший способ образования органов, функция которых связана с нападением на добычу или с копуляцией и сводится к захвату и прикреплению, разрыву покровов, проникновению

сквозь покровы и т. ir. Таким путем образуются и глотка, и мужской копулятивный орган, и хоботок калипторинхий. Далее перед всеми этими органами открываются три основные возможности развития: 1) образование выворачивающегося органа, 2) развитие мускулистого выдвигающегося органа, 3) кутикуля- ризация. В соответствии с этим мужские копулятивные органы

Рис.

88. Копулятивный орган Promonotus

schultzei

(Proseriata).

(По: Ах, 1956).

А — циррус в вывернутом состоянии; Б — циррус ввернут, семяизвергательный канал (dej) закручен в спираль.

развиваются как циррус (рис. 26; 84, А, Б; 85; 89, А; 90), мускулистый пенис (рис. 87, А) и кутикулярный стилет (рис. 2; 31; 33, А; 55, А; 83; 87, Б; 89, Б). Следует отметить, что во многих случаях развитие осложняется сочетанием нескольких тенденций. Например, циррус может приобретать кутикулярные шипы и крючья (рис. 88), а мускулистый пенис — стилет (рис. 25; 89, Б). Нередко в формировании копулятивного аппарата участвуют органы, уже имеющиеся у животных; к ним относятся железы и прежде всего органы кожного вооружения.

Напомним также, что процесс копуляции связан не только с переносом спермы, но и с раздражением партнера, которое,очевидно, играет существенную роль в обеспечении осеменений. Функция раздражения осуществляется самыми различными способами. В состав мужского копулятивного органа обычно входят специальные железы, секрет которых нередко изливается в особый резервуар (vesicula granulorum), который либо объединен с vesicula seminalis (рис. 25; 87, Б), либо представляет собой отдельный пузырек (рис. 33, А; 35; 48; 106). В ряде случаев образуются особые простатические органы (рис. 83; 89, А; 90). У Acoela, например, в качестве таковых используются грушевидные железы; раздражающую функцию у них осуществляют также железистые шипы, сагиттоцисты и иглы.

Сказанного достаточно, чтобы а 5

показать,

как велико разнообразие мужских

копулятивных органов турбеллярий.

Если же сравнить положение в разных

отрядах, то можно обнаружить весьма

различные картины. У представителей

некоторых отрядов мужские совокупительные

органы однотипны. Так, у Macrostomida

и

Рис. 89. Копулятивный аппарат представителей Monocelididae (Proseriata).

А — Minona evelinae, В — Monocelis fusca. (Из: Beauchamp, 1961). Ьс — копулятивная бурса, dgi — ductus genito-intestinalis, ovd — яйцевод, p — пенис, р/ — женское половое отверстие, р/с — женское кодулятивное отверстие, рт — мужское половое отверстие, vp — простатический пузырек, vs — семенной пузырек.

Lecithoepitheliata — это стилеты, у Prolecithophora — мускулистые пенисы с развитием складчатости. В других отрядах разнообразие очень велико. Особенно интересны в этом отношении Acoela. Если у Neorhabdocoela и Seriata разнообразие связано с развитием сложно устроенных копулятивных органов, то у Acoela оно состоит в наличии очень примитивных состояний и развитии от них в различных направлениях. Мы отметили три основных пути, по которым может идти эволюция мужских копулятивных органов, начиная от простейшего впячивания покровов. И подобное впячи- вание, и все три пути развития имеются у Acoela, причем такое разнообразие наблюдается только у них. Среди других турбеллярий совокупительный орган в виде простого вворачивания покровов имеется лишь у Plicastoma jenseni из Prolecithophora (Reisinger, 1934—1935; Karling, 1967).

Все основные типы совокупительных органов намечаются по существу уже у Haploposthia и близких видов. Рассмотрим для

Примера путь, ведущий к кутйкулярному стилет^. У представите* лей Haploposthia в ресничном трубковидном половом преддверии — антруме — развиваются мелкие кутикулярные палочки, очевидно представляющие собой оформленный секрет (Н. rubropunctata,

Н. monogonophora), затем они складываются в пирамидку, образующую уже простейший кутикулярный пенис (Н. rubra, Рага- proporus pellucidus). Далее кутикулярные палочки превращаются в настоящие спикулы, которые образуют стилет такого типа,

Рис.

90.

Копулятивный

аппарат Minona

cornupenis (Proseriata).

(По: Karling,

1967b).

bs

— семенная

бурса, i

— кишка,

о — рот, op

—

простатический орган, ovd

—

яйцевод, р — циррус, р/ — женское половое

отверстие, р/с — женское копулятивное

отверстие, ph—

глотка, рт

— мужское половое отверстие, st

—

стилет простатического органа, vs

—

семенной пузырек.

как у Paraproporus rubescens, Paraphanostoma submaculatum и Actinoposthia (рис. 91). Развитие кутикулярного стилета ведет к редукции антрума, в результате формируется орган, характерный для Paraphanostoma и Childia. Столь же четкие ряды развития прослеживаются и при образовании цирруса и мускулистого пениса.

Если о происхождении женских копулятивных органов можно с уверенностью сказать, что они у различных турбеллярий возникли независимо, то происхождение мужских копулятивных органов не столь ясно. Все турбеллярии уже обладают мужским совокупительным органом. Исходя из этого, можно сделать два предположения: 1) мужские копулятивные органы возникли независимо у разных турбеллярий, 2) они берут начало из одного источ- йика. Принимая во внимание огромное Многообразие в строеййй, положении и числе мужских копулятивных органов турбеллярий, мы вслед за В. Н. Беклемишевым (1964) склонны считать, что они самостоятельно появились в разных группах. Заметим, что

из этого заключения вытекает важное следствие: если мужской копулятивный аппарат действительно возникал в пределах данной группы и, стало быть, отсутствовал у первичных турбеллярий (женский, как мы уже видели, отсутствует и у многих ныне существующих форм), то это означает, что исходные способы осеменения у турбеллярий были весьма примитивными (псевдокопуйяция, наружно-внутреннее оплодотворение, возможно, уже с зачаточ-

ной копуляцией). Можно встать и на вторую точку зрения, однако разнообразие мужских копулятивных органов турбеллярий таково, что по существу нужно принять возможность полного их преобразования. Если даже первичные поликладиды и имели какой-то примитивный копулятивный орган наподобие выворачивающегося трубковидного антрума, то при наличии такого удобного материала, как грушевидные железы, могла произойти субституция функции. Аналогичные примеры у турбеллярий имеются. Так, сагиттоцисты, появившиеся у зеленых конволют, начинают использоваться при копуляции, мягкие пенисы при этом у некоторых видов редуцируются (см.: Мамкаев, 1971). Таким образом, придерживаясь второй точки зрения, также приходится признать независимое формирование мужских копулятивных органов у разных турбеллярий. В результате обе версии оказываются по существу близкими одна к другой.

В этом разделе мы представили материал, показывающий, что у турбеллярий встречаются очень примитивные способы осеменения, а бурсы и мужские совокупительные органы формируются в пределах группы. Совершенно очевидно, что спаривание при отсутствии женских копулятивных органов первично. Становление внутреннего оплодотворения идет различными путями. Как и при возникновении любой новой функции, здесь развитие идет во многих направлениях. Следует подчеркнуть, что при этом мо- , гут быть весьма разнообразные ситуации. Совокупительные органы возникают из разных источников, используются различные «подручные» материалы. Ресничные черви представляют ценный материал для исследования формирования различных систем, так как они дают многочисленные морфологические ряды, которые можно проследить от самых первоначальных состояний.

ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Особенности примитивного спирального дробления

Онтогенез турбеллярий за последние двадцать лет привлекал к себе большое внимание. Появились несколько крупных исследований и ряд обзорных работ, авторы которых пытались проанализировать эмбриональное развитие в соответствии со своими взглядами на происхождение Metazoa, в частности Тиг- bellaria.

Для нас особый интерес представляют статья О. М. Ивано- вой-Казас (1959а) «К вопросу о происхождении и эволюции спирального дробления», аналитическая глава об истории развития турбеллярий из работы Акса (Ах, 1961), высказывания В. Н. Беклемишева относительно онтогенеза турбеллярий (19636, 1964)

и экспериментальный анализ дробления у Acoela, осуществленный Бойер (Воуег, 1971).

Archoophora, лишенные еще желточников, имеют энтолеци- тальные яйца, дробление которых, естественно, сохранило еще первичные черты. Что касается Neoophora, то их экзолецитальные яйца откладываются в капсулах, также содержащих множество, иногда сотни и тысячи, желточных клеток. Поэтому эмбриональное развитие Neoophora подверглось значительным вторичным изменениям, сводящимся к выработке приспособлений к возможно раннему использованию зародышем желтка, заключенного в желточных клетках.

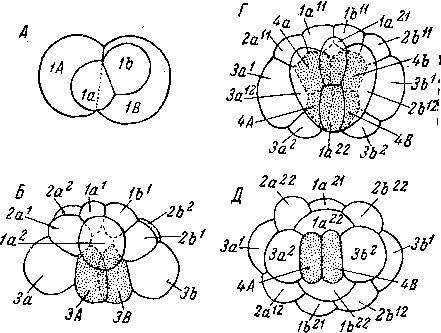

У Archoophora встречаются два варианта спирального дробления — квартетное с четырьмя основными бластомерами — макромерами, от которых на анимальном полюсе последовательно отделяются квартеты микромеров, и дуэтное — с двумя основными бластомерами. Первый вариант хорошо известен у Polycladida, второй очень характерен для A coela и в интересной форме проявляется также у Macrostomida.

Очень важно решить вопрос, какой из этих двух вариантов является исторически более ранней формой спирального дробления. По господствующим представлениям, общие предки Polycladida и Acoela обладали уже типичным квартетным дроблением, причем предполагается, что у первых оно сохранилось в почти неизменном виде, а у вторых дало начало дуэтному варианту (Remane, 1950; Шмидт, 1951; Hyman, 1951; Ливанов, 1955; Marcus, 1958, Богомолов, 1960; Ах, 1961; Федотов, 1966; Slewing, 1969). Это утверждение почти ни у кого не вызывает сомнений, принимается без доказательств, как нечто само собой разумеющееся, и речь идет главным образом о том, каким именно путем совершился эволюционный переход от квартетного дробления к дуэтному (см., например: Богомолов, 1960; Siewing,

1969).

Противоположное мнение, к которому присоединяемся и мы, было высказано Бресслау (Bresslau, 1909), развито О. М. Ивано- вой-Казас (1959а, 19596) и поддержано затем В. Н. Беклемишевым (19636, 1964). По этой концепции, все особенности квартетного спирального дробления в той форме, в которой они проявляются у Polycladida (не говоря уже о Polychaeta), возникли в результате длинного и сложного процесса эволюции онтогенеза из примитивных форм дуэтного спирального дробления.

В классической работе по развитию Convoluta roskoffensis Бресслау (Bresslau, 1909) пришел к выводу, что замечательное сходство между дуэтным дроблением Acoela и квартетным у Polycladida не случайно, но объясняется их гомологией и выражает близкое родство этих отрядов. По Бресслау, дуэтное дробление Acoela примитивнее. На это указывает все последующее развитие бескишечных турбеллярий, в котором нет никаких следов деградации или неотенического ускорения,

У Cnidaria дробление яйца очень разнообразно и изменчиво и нередко имеет признаки очень примитивного спирального дробления (Мечников, 1886; Wietrzykowski, 1912; Berg, 1941; N у holm,

1942—1944; Корсакова, 1949; Жинкин, 1951; Дондуа, 1952).

Эти признаки спиральности иногда проявляются начиная со второго деления и заключаются в очень характерном взаимном расположении первых четырех бластомеров двумя перекрещивающимися парами. Именно такое расположение характерно для Acoela и наблюдается, например, у гидроидной медузы Rathkea fasciculata (рис. 92; Мечников, 1886).

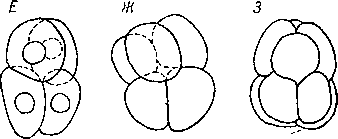

В г А

Рис.

92. Различные формы дробления у Cnidaria.

А

— анархическое дробление гидромедузы

Oceania,

В

— дуэтное спиральное дробление у

гидромедузы Rathhea

fasciculata,

вид

сбоку; В

— квартетное спиральное дробление у

нее же, вид с анимального полюса; Г и Д

— спиральное дробление морского пера

Funiculina,

вид

с анимального полюса (А—В

— по: Мечников, 1886; Г,

Д

—

по: Berg, 1941).

Разумеется, одно сходство в начальных стадиях дробления у таких форм, как Rathkea и Acoela, отнюдь не может свидетельствовать об их близком родстве. Вероятно, примитивное дуэтное дробление появлялось у первобытных Metazoa неоднократно,

и, скорее всего, случаи расположения дуэтами бластомеров у некоторых Cnidaria можно рассматривать только как модели, показывающие нам, как могли возникнуть особенности дуэтного дробления у предков турбеллярий. По-видимому, дуэтное дробление в той форме, как оно представлено у современных Acoela, не вполне примитивно, а имеет уже некоторые черты специализации, в частности дифференциацию бластомеров на макро- и микромеры.

Следовательно, вовсе не обязательно дуэтное дробление Acoela выводить из квартетного. Скорее, обе формы дробления произошли независимо от примитивного дуэтного дробления.Развитие Archoophora

Обычно рассмотрение эмбрионального развития турбеллярий начинают с изложения квартетного дробления Polycladida, как наиболее близкого к типичному спиральному дроблению Polychaeta. Мы отступим от этой схемы и начнем с анализа развития Macrostomida, которое отличается рядом примитивных особенностей, сочетающихся, правда, с некоторыми явно вторичными приспособлениями.

Квартетный тип спирального дробления у некоторых видов Macrostomum отмечен давно (Reisinger, 1923; Богомолов, 1949; Papi, 1953), но детали развития у Macrostomum appendiculatum 1 стали известны сравнительно недавно (Seilern-Aspang, 1957а).

По данным Зайлерн-Аспанга, первое деление яйца меридионально, а второе, слегка неравномерное, леотропно, так что образуются два макромера и два микромера (рис. 93, А). Их взаимное расположение очень характерно и полностью совпадает с дуэтным расположением четырех первых бластомеров у Acoela, а именно два микромера лежат на анимальном полюсе в промежутке между двумя вегетативными макромерами. Микромеры не соприкасаются друг с другом, тогда как макромеры прилегают друг к другу на вегетативной стороне зародыша.

Третье деление дексиотропно. После него у одних экземпляров М. appendiculatum развитие идет по дуэтному, у других — по квартетному типу в зависимости от количества желтка в яйцах; при менее обильных его запасах дробление принимает дузтный характер. В этом случае первый дуэт микромеров и его потомки оттесняются последующими дуэтами к анимальному полюсу зародыша (рис. 93, Б—Г). При квартетном типе развития первый дуэт микромеров остается рядом с двумя макромерами и вместе с ними составляет основной квартет макромеров (А, В, С, D), от которых в дальнейшем отделяются четверки микромеров (рис. 93, Д).

При квартетном варианте на стадии 16 бластомеров четыре макромера, богатые желтком и лежащие на вегетативной стороне, преобразуются в очень своеобразную эмбриональную оболочку — «желточную мантию», которая обрастает весь зародыш и в дальнейшем эмбриогенезе не участвует, так как служит лишь для питания (рис. 93, Д). При дроблении по дуэтному типу желточная мантия образуется только из двух макромеров и двух микромеров третьего дуэта.

Эти непонятные на первый взгляд явления можно объяснить только тем, что в дроблении Macrostomum проявляются еще очень примитивные отношения (Иванова-Казас, 1959а, 19596). Крайняя

неустойчивость и изменчивость дробления в данном случае весьма характерны. Другой, не менее примитивный признак заключается в недетерминированности дробления. Еще в начале дробления в яйце появляются два презумптивных зачатка — глотки и мозга и полового аппарата. Они представлены двумя скоплениями свободной от желтка, базофильной цитоплазмы, однако между расположением этих зачатков и первых плоскостей деления нет ни-

si

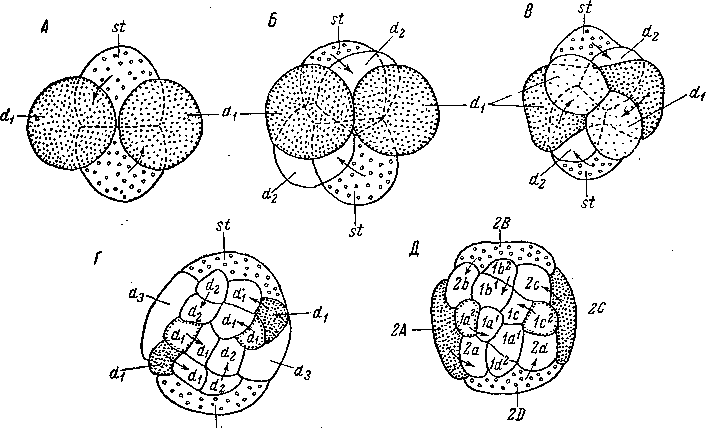

Рис.

93. Macrostomum

sp. (Macrostomida).

Дробление яйца. (По: Seilern-

Aspang,

1957а).

А

— дузтное дробление, стадия 4 бластомеров;

В

— то же, дексиотропное отделение второго

дуэта микромеров, стадия 6 бластомеров;

В

— то же, разделение бластомеров первого

дуэта, стадия 8 бластомеров; Г — то же,

леотропное отделение третьего дуэта

и разделение бластомеров первого и

второго дуэтов, стадия 16 бластомеров;

Д

— квартетный вариант дробления,

стадия 16 бластомеров. dt—<4——

бластомеры первого, второго и третьего

дуэтов, st

—

клетки основного дуэта (макромеры).

какой корреляции. После первого деления зачатки могут равномерно распределиться между двумя бластомерами или оба попадают в один из них, то в один, то в другой. На стадии четырех бластомеров у разных зародышей зачатки оказываются то в какой-либо одной клетке, то в двух, трех или во всех четырех. Другими словами, проспективное значение сходных бластомеров у разных зародышей варьирует в сильной степени, т. е. устойчивой детерминированности бластомеров еще нет. Об ее отсутствии свидетельствует и образование желточной мантии у разных зародышей из различных бластомеров (см.: Иванова-Казас, 1959а, 19596). Более того, оказывается, что при голодании Macrostomum откладывают яйца с уменьшенным запасом желтка, и в этом случае желточная оболочка вовсе не формируется.

тС другой стороны, способность зародыша Macrostomum образовывать зародышевую оболочку уникальна среди Archoophora и ее нельзя расценивать иначе, как раннюю вторичную специализацию.

Итак,

весьма неустойчивое недетерминированное

развитие Macrostomum

appendiculatum

представляет

собой очень примитивную форму

спирального дробления, из которого

легко выводится как настоящее дуэтное

дробление Acoela,

так и истинное квартетное дробление

других видов Macrostomum,

а также Polycladida

и

остальных Archoophora.

Таким образом, дуэтное дробление Acoela, по-видимому, не примитивнее квартетного, но оба возникли независимо от каких-то архаических форм дуэтного дробления. Если это так, то в развитии низших Spiralia (т. е. Plathelminthes и Nemathel-

Рис.

94. Примеры спирального дуэтного

дробления. (Из: Иванова-Ка- зас, 1959а).

А, В — начальные стадии дробления»Соп- voluta (Acoela), В—Д — то же у Me- sostomaehrenbergi (Neorhabdocoela), Е—3— то же у Lepidodermella squamata (Gastro- tricha).

minthes) должно проявляться не только квартетное дробление, ной следы дуэтного дробления. И действительно, они имеются. О. М. Ива- новой-Казас удалось по литературным источникам обнаружить хорошие примеры дуэтного дробления у Neorhabdocoela (Mesostoma ehrenbergi — рис. 94, В—Д\ по: Bresslau, 1904), у Cestoidea (Taenia serrata, по: Janicki, 1907), у Gastrotricha {Lepidodermella squamata — рис. 94, E—3; no: Sacks, 1955) и у Monogenoidea (Gyrodactylus, no: Kathariner, 1904).

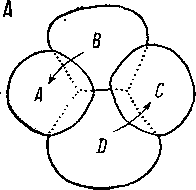

Судя по описанию Ланга (Lang, 1884), у многих Polycladida четырехклеточный зародыш в точности сходен с таковым у Macrostomum appendiculatum, Acoela и Rathkea. Два анимальных бластомера (А и С) имеют несколько меньшие размеры и вследствие лео- тропности второго деления помещаются над промежутком между двумя вегетативными макромерами- В viD (рис. 95). Позднее ани- мальные и вегетативные макромеры ложатся более или менее в одной плоскости.1Все дальнейшее развитие яйца уPolycladida,

как известно, 'носит характер Истинного Кйартетйбго спирального дробления. Впрочем, Ланг отмечает, что иногда, в виде исключения, у поликладид встречаются яйца, развивающиеся с образованием дуэтов.

Нужно сказать, что у некоторых Acoela дробление сохраняет еще большую неустойчивость, что вполне согласуется с представлением о примитивности дуэтной его формы. Так, по сообщению С. И. Богомолова (I960), некоторые яйца Convoluta convoluta испытывают квартетное дробление, тогда как ббльшая их часть

развивается обычным для Acoela способом; изредка у этого вида встречается даже отделение микромеров от одного макромера. Как показали прижизненные наблюдения М. А. Гу- реевой, во всех этих случаях мы имеем дело с нормальным развитием, в результате которого формируется подвижный червячок.

Высказывалось мнение, что дуэтное дробление Acoela произошло от квартетного развития путем «выпадения» второго меридионального деления. Как мы видели на примере развития Macrostomum, appendi- culatum и при внимательном сопоставлении четырехклеточных зародышей Acoela, Polycladida и Macrostomida, это утверждение лишено всяких оснований. Ни о каком выпадении деления не может быть и речи по той простой причине, что как при дуэтном, так и при квартетном спиральном дроблении второе деление всегда имеет более или менее ясно выраженный леотроп- ный характер. Первый дуэт микромеров у Acoela, возникающий вследствие леотропного деления, гомологичен не первому дексио- тропному квартету у Polycladida, а их макромерам А и С.

Итак, на основании изложенных выше фактов и соображений мы должны следующим образом представлять себе первоначальный тип дробления, свойственный общим предкам всех турбеллярий.

Это было очень примитивное спиральное дробление без дифференциации на макро- и микромеры. Второе клеточное деление уже было леотропным, и благодаря этому существовали явные признаки дуэтного типа. Развитие еще не было детерминированным, т. е. потенции отдельных бластомеров были очень широкими и судьба их легко менялась в зависимости от внешних и внутренних условий.

Примитивное спиральное дробление, очень близкое к этому гипотетическому типу развития, встречается, как мы видели, у некоторых Cnidaria. Зивинг (Siewing, 1969) называет его «псевдо-

епйрайьныМ», йМёй, очевидно, в виду не Только отсутствие характерных особенностей детерминированного дробления Polychaeta, но считая, что по своей природе оно вообще не имеет никакого отношения к истинному, спиральному дроблению. С нашей точки зрения, правильнее называть его вслед за О. М. Ивановой-Казас (1959а) «первично-спиральным дроблением».

Из него с одинаковой легкостью в процессе эволюции онтогенеза могли сформироваться обе формы специализированного детерминированного спирального дробления — дуэтная и квартетная.

Заслуживает внимания вопрос о природе процесса гаструляции у турбеллярий. Обычно принимается, что гаструляция осуществляется исключительно путем эпиболии, т. е. постепенного обрастания микромерами макромеров. Эпиболия была описана для Polycladida (Lang, 1884; Surface, 1907) и для Gnathostomulida (Riedl, 1969). Однако В. Н. Беклемишев (19636) совершенно прав, утверждая, что преобладающая роль принадлежит иммиграции клеток. В самом деле, на стадии, соответствующей бластуле, у Polycladida внутрь мигрируют некоторые клетки второго и предположительно третьего квартета и, наконец, все бластомеры четвертого квартета. Все эти клетки вместе с макромерами 4А—D дают начало фагоцитобласту, т. е. элементам энтодермы и мезодермы. Таким образом, у низших турбеллярий фагоцито- бласт возникает в значительной мере посредством мультиполярной иммиграции, хотя количество клеток, мигрирующих внутрь, невелико вследствие специализации и детерминированности дробления. Эти факты и соображения, естественно, приложимы и к другим Archoophora и чрезвычайно важны для укрепления гипотезы Фагоцителлы И. И. Мечникова и идеи о примитивности организации Acoela (Иванов, 1968).

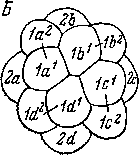

Эмбриональное развитие у Acoela изучалось рядом авторов (Gardiner, 1895; Bresslau, 1909; Богомолов, 1960; Ах u. Dorjes, 1966; Apelt, 1969; Boyer, 1971; Богута, 1971, и др.). У Acoela в результате дуэтного дробления зародыш очень рано приобретает двулучевую симметрию (рис. 96). Гаструляция происходит путем погружения внутрь двух- макромеров, которые, размножаясь затем вместе с потомками четвертого дуэта микромеров, дают паренхиму. Дифференциации на энтодерму и мезодерму не происходит. Эти факты исключительно интересны, они вполне согласуются с представлением о большой примитивности Acoela и об изначальном отсутствии у них эпителизованной кишки и дают, следовательно, основание рассматривать паренхиму Acoela как малоизмененный фагоцитобласт.

Примитивность дуэтного дробления бескишечных ресничных червей недавно получила новое прекрасное подтверждение в экспериментальной работе Бойер (Boyer, 1971). Объектом ее исследования были дробящиеся яйца Childia groenlandica. Оказалось, что эмбрионы Acoela обладают очень высокой регулятивной способ

ностью, что, разумеется, свидетельствует об отсутствии детерминированности развития. В результате удаления одного из бластомеров на 2-клеточной стадии развития формируется нормальное животное, имеющее, однако, размеры, в два раза меньшие обычных. Нормальные особи формируются и при удалении части клеток или всех клеток первого, второго и третьего дуэтов. Однако

А — 4-клеточная стадия, с анимального полюса; Б — 12-клеточная стадия, сбоку; В — 16-клеточная стадия, сбоку (произошла иммиграция бластомеров ЗА и 3В); Г — 24-клеточная стадия, сбоку (отделение четвертого дуэта 4а и 46); Д — тоже, с вегетативного полюса; Е — 32-клеточная стадия, с анимального полюса.

при удалении у зародыша обоих макромеров получаются ненормальные животные в виде ресничных сферул; у них не развивается часть центральной пищеварительной паренхимы, на месте которой остается полость, и отсутствуют статоцист и рот. «Недетерминированность развития и высокая регулятивная способность у Acoela заставляют предположить, что этот отряд находится на уровне предковых форм Spiralia», — пишет Бойер (Boyer, 1971, стр. 97).

Замечательно далее, что у Acoela нет клетки, соответствующей бластомеру Ы аннелид и других «квартетных Spiralia», которая давала бы начало всей мезодерме и по крайней мере части энтодермы. Вместо этого «неясно выраженные у Acoela энтодерма и

Рис.

97. Planocera

inguilina

(Polycladida).

Некоторые стадии эмбрионального

развития. (По: Surface,

1907).

А

— 8-клеточная стадия, с анимального

полюса; В

— 16- клеточная стадия, с анимального

полюса; В

— оптический разрез, образование

эктомезрдермы; Г — гаструла, образование

стомодеума. Ы

— бластопор, end

—

энтодерма, тез

— мезодерма, г

— эктодерма, v

—

желток.

мезодерма происходят от всех клеток, мигрирующих внутрь во время гаструляции» (Воуег, 1971). В этом заключается еще одна чрезвычайно примитивная черта развития Acoela.

Некоторые авторы, особенно С. И. Богомолов (1960), настаивают на наличии у Acoela настоящей инвагинационной гаструлы с эпителизированной первичной кишкой. Собственные данные Богомолова о развитии Convoluta convoluta, однако, изложены неясно, документированы недостаточно и потому неубедительны. Как известно из очень обстоятельных работ Гардинера (Gardiner, 1895), Бресслау (Bresslau, 1909) и подтверждено самим Богомоловым, вся «энтодерма» Acoela в момент гаструляции состоит всего из двух макромеров (рис. 96, Б, В). Погружение их внутрь зародыша естественнее рассматривать как иммиграцию, а не инвагинацию. Мы уверены, что невозможно серьезно и без предвзятости

говорить о существовании первичной кишки,, состоящей из энтодермального эпителия, когда налицо всего две клетки, сохраняющие к тому же характер недифференцированных бластомеров.

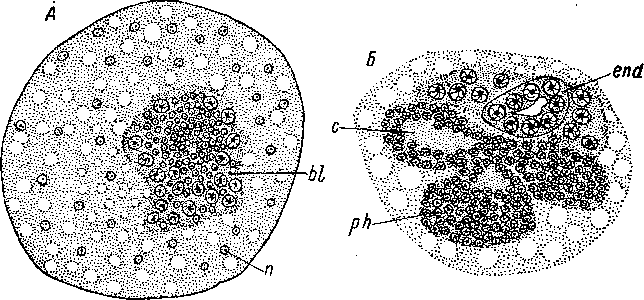

У Polycladida мы находим уже вполне сложившееся квартетное дробление (рис. 97). Имеются бластомеры, гомологичные розетке и кресту аннелид, но, разумеется, не столь индивидуализированные, как у последних. Бластомеры, отвечающие трохобла- стам аннелид, однако, не участвуют в образовании ресничного шнура. Судьба бластомеров, образующих энтодерму у Polycladida, очень своеобразна. Из клеток четвертого квартета, гораздо более крупных, чем макромеры 4А—D, бластомеры 4а—с дегенерируют, распадаются и вместе с макромерами идут на питание зародыша. Возможно, впрочем, что у ряда поликладид они еще участвуют в формировании кишки (Selenka, 1881; Lang, 1884). Потомки бластомера Ы, как у других Spiralia, дают клетки средней кишки и первичные мезодермальные клетки. Эктомезенхима, представленная сначала четырьмя радиально лежащими клетками, отделяется от третьего квартета микромеров.

К примитивным чертам дробления у Polycladida следует отнести крупные размеры микромеров, отсутствие настоящих розетки, креста и трохобластов и гомоквадрантность. Кроме того, у поликладид первый соматобласт (2d), играющий такую большую роль в развитии кольчатых червей и моллюсков, не выражен: этот бластомер еще не отличается от других микромеров второго квартета ни по размерам, ни по участию в дальнейшем развитии. Впрочем, именно у Polycladida уже проявляется в зачаточной форме очень прогрессивная тенденция, характерная для высших Spiralia, а именно происходит некоторое увеличение квадранта!), связанное, очевидно, с возрастающим значением его в формировании туловища взрослого животного. За счет квадранта D развиваются ткани и органы дорсо-каудальной области тела и происходит разрастание задней части туловища во время онтогенеза. У аннелид эта роль квадранта D достигает своего максимального развития. Дегенерацию клеток четвертого квартета микромеров и макромеров следует рассматривать как раннюю вторичную специализацию развития.

У части поликладид (подотряд Cotylea), как известно, имеется характерная пелагическая личинка, открытая Иоганесом Мюллером (Miiller, 1850) и ныне называемая мюллеровской личинкой. Она имеет 8—10 выростов в средней части тела, покрытых длинными ресничками преорального ресничного шнура (рис. 98). Метаморфоз личинки носит эволютивный характер и заключается в постепенной редукции выростов и ресничного шнура и в усиленном росте в длину особенно посторальной части тела. Этот рост начинается очень рано, еще при формировании самой личинки и приводит к смещению ротового отверстия, лежащего первоначально у зародыша на заднем полюсе, на брюшную сторону тела.

Для других Archoophora, насколько теперь известно, характерен квартетный тип спирального дробления. Он отмечен у Catenulida (Stenostomum leucops, по: Bresslau, 1928—1933, и Catenula lemnae, по: Богомолов, 1949) и недавно описан у Gnathostomulida (Gnathostomula jenneri, по: Riedl, 1969). У последних дробление носит еще очень примитивные черты (рис. 99). Бластомеры А и С лежат в анимальной половине зародыша и соприкасаются; это указывает на леотропность второго деления. Бластомер D едва крупнее, чем остальные макромеры, однако после гаструляции в центральной части заро-

Рис.

98. Мюллеровские личинки поли*- кладид.

(Из: Beauchamp, 1951).

А — личинка Tysanozoon sp., сбоку; В — то же «Loboptera gargantua», с брюшной стороны. с — мозг, сг — ресничный шнур, I — лопасти, ос — глаза, sa — теменной султан, sp — задний султан.

А—3 — последовательные стадии развития.

1969).

дыша заметна пара больших клеток, которые, по мнению Ридля, представляют собой потомков бластомера Ы.

Развитие Neoophora

Среди Neoophora известны многочисленные случаи, когда развитие начинается еще как настоящее квартетное спиральное дробление. Таково начало дробления у Lecithoepitheliata, у некоторых Neorhabdocoela (Bresslauilla relicta и Phaenocora, по: Богомолов, 1949) и у ряда Proseriata (Otomesostoma auditivum, по: Reisinger, 1955; Monocelis fusca, no: Giesa u. Ax, 1964). Однако у большинства Neoophora, особенно у Tricladida, исчезают последние следы спирального расположения бластомеров, деление их с самого начала приобретает равномерный характер, дробление становится анархическим.

Ё развитии Neoophora можйо различать йесколько главных тенденций в выработке приспособлений для усвоения желтка из желточных клеток. В дальнейшем изложении мы в основном полагаемся на ту трактовку этих явлений, которую дает им О. М. Ива- нова-Казас.