- •654100 – Электроника и микроэлектроника

- •Оглавление

- •Часть первая. Микроэлектроника Глава 1. Общая характеристика микроэлектроники. Принципы функционирования элементов

- •1.1. Основные определения

- •1.2. Классификация изделий микроэлектроники

- •1.3. Физические явления, используемые в интегральной микроэлектронике

- •1.4. Процессы и явления, определяющие функционирование интегральных схем (ис)

- •1.5. Контактные явления в микроэлектронных структурах

- •1.6. Поверхностные явления в полупроводниках

- •1.7. Механизмы переноса носителей заряда

- •Глава 2. Базовые физико-химические методы создания микроэлектронных структур

- •2.1. Очистка поверхности пластин для ис

- •2.2. Получение полупроводниковых монокристаллов методом вытягивания из расплава

- •2.3. Термическое окисление

- •2.4. Эпитаксия

- •2.5. Фотолитография

- •2.6. Диффузия

- •2.7. Ионная имплантация (ионное легирование)

- •2.8. Металлизация

- •Глава 3.Типы подложек интегральных схем, их основные характеристики и процессы изготовления подложек

- •3.1. Изготовление подложек ис

- •3.3. Оптический метод ориентации полупроводниковых пластин

- •3.4. Шлифовка и полировка пластин

- •3.5. Строение нарушенного слоя после механической обработки пластины

- •Глава 4. Технология химической обработки подложек для интегральных микросхем

- •4.1. Механизм химической обработки кремниевых пластин

- •4.2. Термохимическое (газовое) травление

- •4.3. Ионно-плазменное травление

- •Глава 5. Диэлектрические пленки в ис. Методы их получения. Технологии изготовления гибридных ис

- •5.1. Конструктивно-технологические функции диэлектрических плёнок

- •5.2. Формирование плёнок SiO2термическим окислением кремния

- •5.3. Методы получения диэлектрических пленок в технологии гибридных ис

- •5.3.1. Термовакуумное реактивное испарение

- •5.3.2. Анодное окисление

- •5.3.3. Ионно-плазменное окисление

- •Глава 6. Ионное легирование полупроводников

- •6. 1. Общие принципы процесса ионного легирования

- •Для количественной оценки ф согласно (6.1) необходимо знать потенциал φ(u) взаимодействия частиц. В простейшем случае он равен кулоновскому потенциалу. Однако в реальном случае

- •6.2. Отжиг дефектов и электрические свойства слоёв

- •6.3. Импульсный лазерный отжиг

- •6.4. Маскирование в процессах ионного легирования

- •6.5. Маскирование фоторезистами

- •6.6. Маскирование пленками металлов

- •Глава 7. Элионные методы литографических процессов

- •7.1. Электронно-лучевая литография

- •7.2. Рентгенолучевая литография (рлл)

- •7.2.1. Особенности экспонирования в рлл

- •7.2.2. Технология рентгенолитографических процессов

- •7.2.3. Выбор резистов для рлл

- •Глава 8.Пленки в технологии ис, микросборок и коммутационных элементов

- •8.1. Металлические пленки для ис

- •8.2. Технология коммутационных элементов ис

- •8.3. Технология пленочных резисторов

- •8.4. Чистый металл и сплавы

- •8.5. Керметы (микрокомпозиционные пленки)

- •8.6. Изготовление тонкопленочных конденсаторов

- •8.7. Монооксид кремнияSiO

- •8.8. Пятиокись тантала Та2о5

- •8.9. Оксид алюминия Al2o3 и диоксид кремнияSiО2

- •8.10. Диоксид титана ТiО2

- •Глава 9.Монтаж кристаллов ис на носителях. Типы носителей. Особенности сборки ис в корпуса

- •9.1. Конструктивно-технологические варианты монтажа

- •9.2. Изготовление ленточных носителей

- •9.3. Получение внутренних выводов на кристаллах ис

- •9.4. Монтаж кристалла ис на гибкую ленту

- •9.5. Монтаж гибридных ис и микросборок

- •9.6. Особенности сборки сверхбыстродействующих ис и процессоров

- •Глава 10. Технология герметизации ис и мп

- •10.1. Пассивирующие и защитные покрытия ис

- •10.2. Принципы герметизации ис в корпусах

- •10.3. Герметизация ис в металлических корпусах

- •Часть вторая наноэлектроника

- •Глава 11. Теоретические основы наноэлектроники. Одноэлектронные приборы

- •11.1. Проблемы наноэлектроники (одноэлектроники)

- •11.2. Базовая теория кулоновской блокады

- •11.3. "Кулоновская лестница"

- •11.5. Квантовые размерные эффекты

- •11.6. Классификация одноэлектронных приборов

- •11.7. Одноэлектронный прибор на основе сканирующего туннельного микроскопа

- •11.8. Субмикронный вертикальный одноэлектронный транзистор (транзистор Остина)

- •11.9. Применение одноэлектронных приборов

- •Глава 12. Наночастицы и нанокластеры

- •12.1. Свойства наночастиц и их характеристики

- •12.2. Теоретическое моделирование наночастиц (модель ″желе″)

- •12.3. Геометрическая и электронная структуры нанокластеров

- •12.4. Реакционная способность наночастиц

- •12.5. Флуктуационные наноструктуры

- •12.6. Магнитные кластеры

- •12.7. Переход от макро- к нано-

- •12.8. Полупроводниковые наночастицы

- •12.9. Кулоновский взрыв

- •12.10. Молекулярные кластеры

- •12.11. Методы синтеза наночастиц

- •12.12. Химические методы синтеза наночастиц

- •12.13. Термолиз

- •12.14. Импульсные лазерные методы

- •Глава 13.Углеродные наноструктуры

- •13. 1. Природа углеродной связи

- •13.2. Малые углеродные кластеры – с60.

- •13.3. Неуглеродная шарообразная молекула

- •13.4. Углеродные нанотрубки

- •13.4.1. Методы получения нанотрубок

- •13.4.2. Электрические свойства нанотрубок

- •13.4.3. Колебательные свойства нанотрубок

- •13.4.4. Механические свойства нанотрубок

- •13.5. Применение углеродных нанотрубок

- •13.5.1. Полевая эмиссия и экранирование

- •13.5.2. Информационные технологии, электроника

- •13.5.3. Топливные элементы

- •13.5.4. Химические сенсоры

- •13.5.5. Катализ

- •13.5.6. Механическое упрочнение материалов

- •Глава 14.Объемные наноструктурированные материалы: разупорядоченные и кристаллизованные

- •14.1. Методы синтеза разупорядоченных структур

- •14.2. Механизмы разрушения традиционных материалов

- •14.3. Механические свойства наноструктурированных материалов

- •14.4. Многослойные наноструктурированные материалы

- •14.5. Электрические свойства наноструктурированных материалов

- •14.6. Нанокластеры в оптическом материаловедении

- •14.7. Пористый кремний

- •14.8. Упорядоченные наноструктуры

- •14.8.1. Упорядоченные структуры в цеолитах

- •14.8.2. Кристаллы из металлических наночастиц

- •14.8.3. Нанокристаллы для фотоники

- •Глава 15.Наноприборы и наномашины

- •15.1. Микроэлектромеханические устройства (mems)

- •15.2. Наноэлектромеханические системы (nems)

- •15.3. Наноактуаторы

- •15.4. Молекулярные и супрамолекулярные переключатели

- •Библиографический список Основной

- •Физические основы технологии микро- и наноэлектроники

- •620002, Екатеринбург, Мира, 19

- •620002, Екатеринбург, Мира, 19

14.7. Пористый кремний

При электрохимическом травлении кремниевой пластины образуются поры.

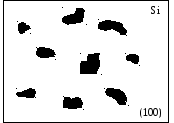

На рис. 14.15 показано изображение с плоскости (100) Si, полученное на туннельном микроскопе (темные области микронных размеров – поры). Меняя условия обработки, можно добиться нанометровых размеров таких пор. Вообще интерес к исследованиям пористого кремния возрос в 1990-х годах, когда была обнаружена его флюоресценция при комнатной температуре. Если эмиссия происходит за время ~10-8 с, процесс называется флюоресценцией, а если наблюдается задержка переизлучения, то – фосфоресценцией.

Рис. 14.15. Изображение плоскости (100) Si, полученное на

туннельном микроскопе

Обычный (не пористый) кремний обладает слабой флюоресценцией при возбуждении квантами света с энергией, лежащей между 0,96 и 1,20 эВ, т.е. при энергиях, близких к ширине запрещенной зоны Si, составляющей при комнатных температурах 1,125 эВ. Такая флюоресценция в кремнии является следствием переходов электронов через запрещенную зону.

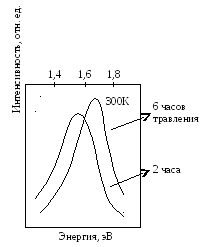

Если мы рассмотрим спектр люминесценции, то видно, что пористый кремний демонстрирует сильное индуцируемое светом послесвечение с энергиями заметно больше 1,4 эВ при Т = 300 К. При этом положение пика в эмиссионном спектре определяется временем травления образца.

Это открытие получило большой резонанс из-за возможности использования фотоактивного Si в уже хорошо отработанных технологиях с целью создания новых дисплеев компьютеров или оптоэлектронных пар. Каким образом производят такие образцы? Как получают подобную пористость?

Рис. 14.16. Спектры люминесценции пористого кремния в

зависимости от времени травления

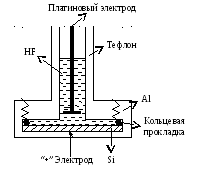

Образец Si помещают на металлическое, например алюминиевое дно контейнера, стенки которого сделаны из полиэтилена и тефлона, т.е. материала, не реагирующего с плавиковой кислотой, которая используется в качестве травителя. Между платиновым электродом и кремниевой пластиной подается напряжение, причем Si выступает «+» электродом. Параметрами, влияющими на характеристики пор, является концентрация HF в электролите, сила тока, присутствие поверхностно-активного вещества (катализатора), полярность напряжения. Атомы кремния имеют четыре валентных электрона и образуют связи в кристалле с 4 ближайшими соседями. Если заменить один из них атомом фосфора, имеющим 5 валентных электронов, то 4 его электрона будут участвовать в образовании связи с 4 ближайшими атомами Si, оставляя один электрон несвязанным и способным участвовать в проводимости. Это создает в запрещенной зоне уровни, лежащие близко к дну зоны проводимости. Так получают полупроводник n-типа. Если легировать Si, например алюминием (3 валентных электрона), то в результате одного электрона будет не хватать, т.е. будет избыток «дырок», которые также не могут принимать участие в проводимости. Такой кремний будет называться кремнием p-типа.

Рис. 14.17. Установка для получения пористого кремния

Оказывается, что размер пор, образующийся в Si, сильно зависит от того, какого он типа, n- или p-.

При травлении Si p-типа образуется тонкая сеть пор с размерами поры ≤ 10 нм. Вообще пористый кремний – крайне интересный материал. Например, он демонстрирует электролюминесценцию, при которой свечение вызывается небольшим напряжением, приложенным к образцу, а также катодолюминесценцию.

Для объяснения происхождения люминесценции пористого кремния было предложено множество теорий, основанных на разных гипотезах, в которых учитывались следующие факторы:

присутствие окислов на границе раздела пор;

влияние состояния дефектов поверхности;

образование квантовых проволок и (или) квантовых точек и обусловленная ими квантовая локализация;

поверхностные состояния квантовых точек/проволок.