- •Лекция-1

- •Глава 1 предмет, методы и значение генетики

- •Лекция-2

- •Цитологические

- •Основы наследственности.

- •План: Роль ядра и цитоплазмы в наследственности

- •Роль ядра и цитоплазмы в наследственности

- •Морфологическое строение хромосом

- •Лекция-3 кариотип и его видовые особенности

- •1. Диплоидные наборы хромосом у сельскохозяйственных и некоторых видов домашних, прирученных и лабораторных животных

- •Гаметогенез и мейоз

- •Лекция-4 закономерности наследования признаков при половом размножении

- •Особенности гибридологического метода менделя

- •Закон единообразия гибридов первого поколения

- •Закон расщепления

- •Лекция-5 аллели. Множественный аллелизм

- •Анализирующее скрещивание. Правило чистоты гамет

- •Отклонения от ожидаемого расщепления, связанные с характером доминирования признака и летальными генами

- •Лекция-6 закон независимого наследования признаков.

- •2. Вывод формулы расщепления по генотипу при дигибридном

- •Полигибридное скрещивание

- •3. Количество фенотипов и генотипов в f2 при скрещивании родителей,

- •Лекция-7 хромосомная теория наследственности

- •Полное сцепление

- •Неполное сцепление

- •Лекция-8 соматический (митотический) кроссинговер.

- •Карты хромосом

- •Лекция-9 генетика пола.

- •5. Зависимость пола дрозофилы от отношения числа х-хромосом к числу наборов аутосом (Бриджес, 1932)

- •6. Нарушения в системе половых хромосом и их фенотипическое проявление

- •Наследование признаков, ограниченных полом

- •Проблема регуляции пола

- •Лекция-11 молекулярные основы наследственности.

- •Доказательства роли днк в наследственности

- •Биологическая роль нуклеиновых кислот

- •Химический состав и структура нуклеиновых кислот.

- •Генетический код

- •Лекция-13 генетика микроорганизмов.

- •Строение и размножение бактерий

- •Строение и размножение вирусов

- •Взаимодействие фага с бактериальной клеткой

- •Понятие о генотипе и фенотипе микроорганизмов

- •Конъюгация

- •Трансдукция

- •Трансформация

- •Лекция-14

- •Генная инженерия

- •Клеточная инженерия

- •Гибридомная технология получения моноклональных антител

- •Лекция-15 эмбриогенетическая инженерия.

- •Клонирование эмбрионов млекопитающих

- •Химерные животные

- •Трансгенные животные

- •Лекция-30

- •Изменчивость и методы ее изучения

- •Виды изменчивости

- •Методы изучения изменчивости

- •Вариационный ряд и его построение

- •9. Распределение сухостойных хорош черно-пестрой породы

- •Статистические показатели для характеристики совокупности

- •10. Определение основных статистических величин способом

- •Вычисление статистических показателей для малых выборок

- •12. Статистические показатели суммарного эффекта фагоцитоза

- •Оценка достоверности разности между средними арифметическими двух выборочных совокупностей

- •Типы распределения

- •Пуассона

- •Критерий хи-квадрат (х2)

- •16. Соответствие фактического распределения семейств теоретически ожидаемому (биномиальному)

- •18. Стандартные значения критерия %

- •Изучение связи между признаками

- •20. Определение г для малых выборок

- •Дисперсионный анализ

- •Лекция-16 мутационная изменчивость.

- •Классификация мутаций

- •Хромосомные мутации

- •Механизм образования числовых и структурных аномалий кариотипа

- •Генные мутации

- •Лекция-17 индуцированный мутагенез.

- •Генетические последствия загрязнения окружающей среды и защита животных от мутагенов

- •Антимутагены

- •Лекция-18

- •Раскрытие сложной структуры гена

- •Влияние генов на развитие признаков

- •Дифференциальная активность генов на разных этапах онтогенеза

- •Взаимодействие ядра и цитоплазмы в развитии

- •Регуляция синтеза иРнк и белка

- •Влияние среды на развитие признаков

- •Генетика популяций

- •Популяция и «чистая линия»

- •Структура свободно размножающейся популяции. Закон харди - вайнберга

- •Основные факторы генетической эволюции в популяциях

- •Влияние инбридинга на выщепление рецессивных летальных и полулетальных генов

- •31. Формы уродств в потомстве быка Бурхана 6083

- •Генетический груз в популяциях животных

- •Генетическая адаптация и генетический гомеостаз популяций

- •Генетические основы гетерозиса

- •Лекция-20

- •Глава 13 группы крови и биохимический полиморфизм

- •32. Системы генетических групп крови

- •Наследование групп крови

- •33. Уточнение отцовства по группам крови

- •Биохимический полиморфизм

- •34. Некоторые биохимические полиморфные системы

- •Лекция-18

- •Генетические основы иммунитета

- •Структура иммуноглобулинов

- •Генетика иммуноглобулинов

- •Лекция-19 генетический контроль иммунного ответа

- •Главный комплекс гистосовмести мости (мнс)

- •Связь мне и других антигенов гистосовместимости с болезнями

- •38. Взаимосвязь аллелей комплекса в с заболеваемостью кур md, % (по Hansen и др.)

- •Первичные (врожденные) дефекты иммунной системы

- •Лекция-24

- •Генетические аномалии у сельскохозяйственных животных

- •Генетические аномалии

- •Наследственно-средовые аномалии

- •Генетический анализ в изучении этиологии врожденных аномалий

- •Простой аутосомный рецессивный тип наследования

- •Лекция-25 аутосомный доминантный тип наследования

- •Сцепленный с х-хромосомой тип наследования

- •42. Сцепленный с х-хромосомой тип наследования

- •Мультифакториальное наследование

- •Аномалии у сельскохозяйственных животных, обусловленные мутациями генов

- •43. Список генетически обусловленных аномалий у крупного рогатого скота

- •46. Список генетически обусловленных аномалий у овец

- •47. Наследственные дефекты, встречающиеся

- •Распространение аномалий хромосом в популяциях животных

- •Числовые и структурные мутации кариотипа и фенотипические аномалии животных

- •48. Типы центрических слияний (транслокаций)

- •50. Продолжительность сервис-периода

- •52. Срввнение снижения воспроизводительной способности

- •54. Хромосомные аберрации в разных линиях кур (по Блому, 1974)

- •Лекция-26

- •Глава 16 болезни с наследственной предрасположенностью

- •Генетическая устойчивость и восприимчивость к бактериальным болезням

- •Генетическая устойчивость и восприимчивость к гельминтозам

- •Генетическая устойчивость и восприимчивость к протозоозам

- •Генетическая устойчивость и восприимчивость к клещам

- •Генетическая обусловленность респираторных болезней

- •Лекция-27 генетическая обусловленность болезней желудочно-кишечного тракта

- •Болезни обмена веществ

- •Роль наследственности в предрасположенности животных к болезням конечностей

- •74. Чвстотв болезней и деформация копыт у коров различного происхождения, % (по Косолвпикову)

- •Роль наследственности в предрасположенности к бесплодию

- •Роль наследственности в предрасположенности к стрессу

- •Влияние факторов среды на устойчивость к болезням

- •Лекция-28

- •Учет врожденных аномалий и болезней. Методы генетического анализа

- •Повышение наследственной устойчивости животных к болезням

- •Оценка генофонда пород

- •Наследуемость и повторяемость устойчивости к заболеваниям

- •80. Коэффициент наследуемости устойчивости (%) к некоторым болезням

- •Массовый отбор на резистентность

- •Комплексная оценка генофонда семейств, линий и потомства производителей

- •Лекция-29 показатели отбора при селекции на устойчивость к болезням

- •Селекция животных на устойчивость к болезням

- •Непрямая селекция на резистентность

- •Импульсно-циклический способ разведения по линиям

- •Мероприятия по повышению устойчивости к болезням

- •Словарь терминов

- •Глава 2. Цитологические осоты наследственности. А. И. Жмгачев 9

- •Глава 4. Хромосомная теория наследственности. Г. А. Назарова 51

- •Глава 6. Молекулярные основы наследственности. Г. А. Назарова .... 74

- •Глава 7. Генетика микроорганизмов. Г. А. Назарова 91

- •Глава 8. Биотехнология. Г. А. Назарова, в. Л. Петухов 103

- •Глава 11. Генетические основы онтогенеза. Г. А. Назарова 178

- •Глава 12. Генетика популяций. А. И. Жнгачев 196

- •Глава 14. Генетические основы иммунитета. В. Л. Лопухов 228

Изучение связи между признаками

Признаки и свойства животных находятся в определенной взаимосвязи. Например, существует связь между устойчивостью и восприимчивостью матерей и их дочерей к маститу, лейкозу и т. д., между фагоцитарной активностью и резистентностыо, уровнем кормления и молочной продуктивностью, длиной туловища и живой массой. Особенность корреляции (связи) между признаками живых организмов состоит в том, что каждому значению одного признака соответствует не одно, а несколько значений другого. Так, животные одинаковой высоты могут быть разными по массе, но в среднем масса низких животных меньше более высоких.

Различают положительную и отрицательную корреляции. При положительной корреляции с увеличением одного признака увеличивается и другой. Например, с увеличением массы коров-первотелок возрастает и удой; чем выше процент жира в молоке, тем выше и процент белка в нем. При отрицательной корреляции с увеличением одного признака второй уменьшается. Например, с увеличением удоя у коров снижается жирность молока; чем больше длина туловища у свиней, тем меньше толщина сала; куры с высокой яйценоскостью имеют более мелкие яйца и т. д.

Для оценки силы и направления взаимосвязи между признаками вычисляют коэффициент корреляции (г). Он колеблется от О до ±1. При положительной корреляции его величина может изменяться от 0 до +1, а при отрицательной — от 0 до — 1. Когда коэффициент корреляции равен нулю, то изменение одного признака происходит независимо от другого. Если коэффициент корреляции ниже 0,5, то связь считается слабой; при величине г, равной 0,5—0,6, — средней; если коэффициент 0,7 и выше, — связь высокая.

Вычисление коэффициента корреляции (г) для большой выборки (л > 30). Вычислим величину корреляции между количеством эритроцитов (млн в 1 мм3) и лейкоцитов (тыс. в 1 мм3) у 79 коров черно-пестрой породы. Для этого определяют классы для вариационного ряда по количеству эритроцитов и отдельно по количеству лейкоцитов. Потом составляют корреляционную решетку (табл. 19) и записывают в ней вверху по горизонтали значения

классов по количеству эритроцитов (х) от минимального к максимальному, а по вертикали располагают классы по количеству лейкоцитов (у) от больших к меньшим. Заносят данные о 79 животных в клетки корреляционной решетки с учетом одновременно значений двух признаков. Так, если в крови коровы содержится 6,6 млн эритроцитов и 7,4 тыс. лейкоцитов, то ее отмечают одной точкой в клетке на пересечении класса 6,5—6,9 по количеству эритроцитов и класса 7,0—7,9 по количеству лейкоцитов. Подсчитывают частоту вариант fx nfy. Выделяют жирными линиями классы условной средней Ах (6,5—6,9) и Ау (7—7,9).

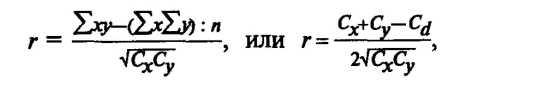

Коэффициент корреляции вычисляют по формуле

Сигмы берутся без классного промежутка:

В решетке образуется четыре квадранта. Определяют ряд условных отклонений ах и ау. Находят ряды произведений fxax> fyOy, fxOx,fyOy и их суммы. Вычисляют произведение fa^ay по каждому из четырех квадрантов [для этого частоту (/) каждой клеткилгмножают на соответствующее значение ах и ау\.

![]()

Ошибка коэффициента корреляции. Так как коэффициент корреляции вычислен не по генеральной, а по выборочной совокупности, он имеет ошибку выборочности:

![]()

Достоверность коэффициента корреляции. Когда известна ошибка, можно определить степень достоверности г. При этом исходят из нулевой гипотезы, т. е. предполагают, что в генеральной совокупности связь между изучаемыми признаками отсутствует. Только при значении tr, равном табличному значению или больше его (при вероятности 0,95; 0,99 или 0,999), нулевая гипотеза отвергается и значение г будет достоверным. В примере

![]()

С учетом числа степеней свободы v = п — 2 = 79 — 2 = 77, находим значения tst (см. табл. 13). Они равны: <Ьо5 = 1,96, /0,99 = 2,58 и /Ь,999 = 3,29. Так как наше значение tr = 0,73 меньше tgt= 1,96, то нулевая гипотеза не отвергнута и мы не можем сказать, что у исследованных коров существует слабая отрицательная корреляция между количеством эритроцитов и лейкоцитов.

![]()

Вычисление коэффициента корреляции для малых выборок (л < 30). Существует несколько рабочих формул для вычисления г,

где

Вычислим коэффициент корреляции между относительным числом активных нейтрофилов у коров — матерей и дочерей (табл. 20). С помощью ЭВМ этим методом вычисляют г для любой по размеру совокупности. Нейтрофилы — одна из форм зернистых лейкоцитов, обладающих хорошо выраженной активностью.