8.3. Конструкции и возведение выправительных сооружений

Конструкцию выправительных сооружений выбирают в зависимости от расчетного срока его службы и местных условий на затруднительном участке реки: глубины и скорости течения, особенности пропуска ледохода, наличия местных строительных материалов, строительного оборудования для их возведения и др.

При возведении выправительных сооружений в настоящее время применяют такие строительные материалы, которые позволяют наиболее полно механизировать процесс строительства, поэтому для их возведения применяют чаще всего камень, грунт, сваи, бетонные плиты и габионы (объемные проволочные ящики, заполненные камнем).

Многие годы для строительства выправительных сооружений широко применялся хворост - почти повсеместно на берегах рек распространенный материал. Однако в связи с трудностями механизации строительных работ и требованиями экологов последние годы использование хвороста для возведения выправительных сооружений резко сократилось.

Различают следующие конструкции русловых выправительных сооружений, применяемых при коренном улучшении судоходных условий на затруднительных участках рек:

из каменной наброски;

из грунта (намывные и насыпные);

свайные и свайно-грунтовые;

из бетонных плит и железобетонных тюфяков (береговые укрепления);

из различного типа габионных конструкций.

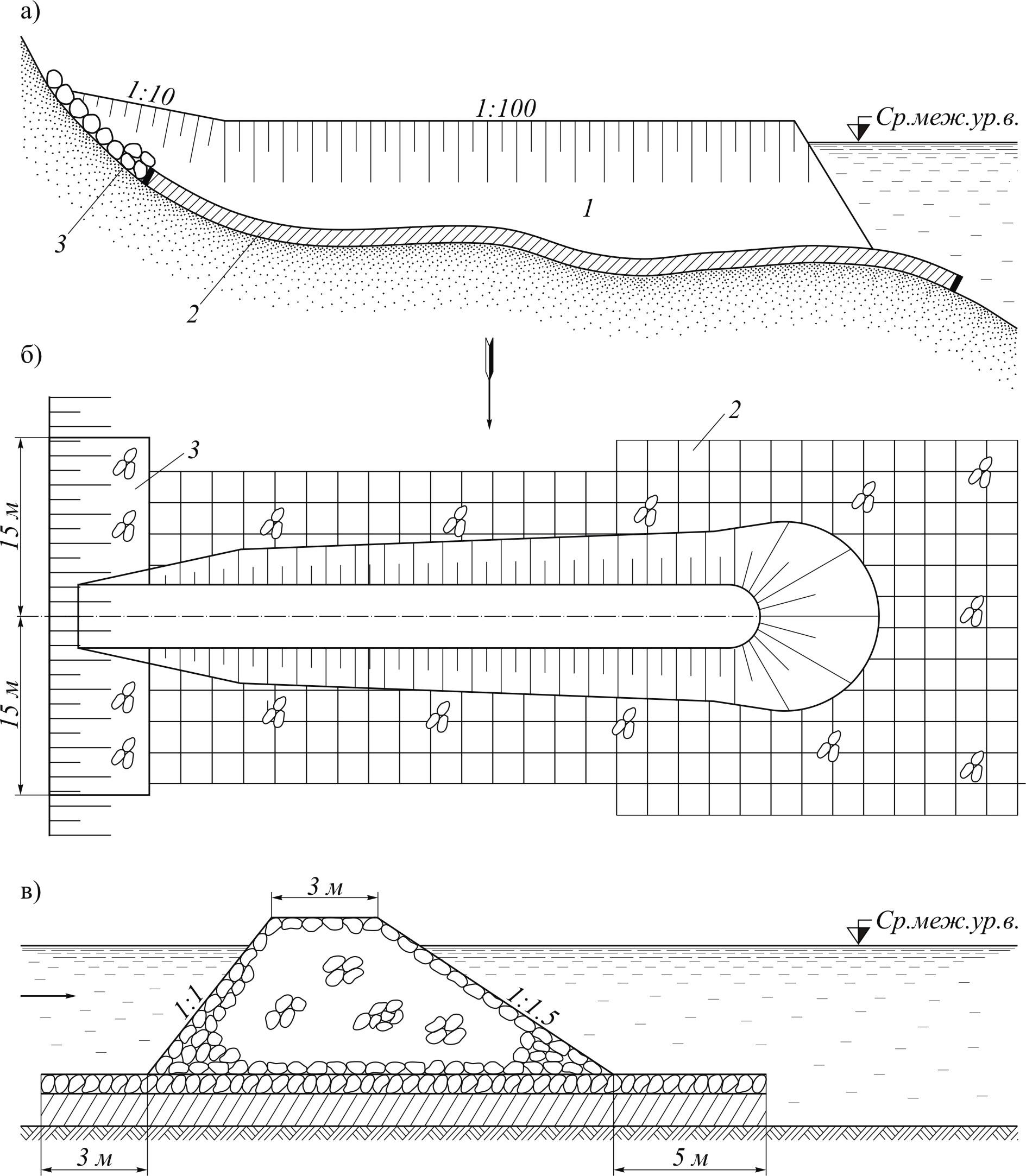

Из каменной наброскивозводят русловые выправительные сооружения: полузапруды, запруды и продольные дамбы. В поперечном сечении профиль полузапруды из каменной наброски имеет форму трапеции с шириной по гребню 2-4 м и откосами: верховым (напорным) от 1:1 до 1:1,5, низовым (сливным) от 1:1,5 до 1:2 и речным в районе головы сооружения от 1:3 и более (рис. 8.8).

Гребень полузапруды обычно делают с продольным уклоном от 1:300 до 1:100 с подъемом от головы сооружения к корню (берегу). На подходе к берегу гребню сооружения придают более крутой подъем с уклоном от 1:25 до 1:10. Это делается для более плавного отклонения потока в сторону выправительной трассы и лучшей сохранности тела сооружения, особенно в районе корня (в месте примыкания к берегу). Отметка гребня полузапруды меженного действия определяется расчетом и обычно получается на 1,0-1,5 м выше среднемеженного уровня воды.

В основании каменной полузапруды,

возводимой на легко размываемых грунтах,

для защиты дна от размыва укладывают

расстилочный хворостяной тюфяк толщиной

0,3-0,45 м. Вместо хворостяного тюфяка м

Рис. 8.8. Полузапруда

из каменной наброски:

а – вид сбоку;

б – план; в – поперечный разрез;

1 – тело полузапруды

из камня; 2 – донный хворостяной тюфяк,

пригруженный

камнем; 3 – укрепление берега каменной

мостовой

Берег у корня полузапруды планируется до откоса не круче 1:2 и укрепляется с верховой стороны на длину 10-15 м и с низовой – на 20- 25 м, чтобы защитить берег от размыва при переливе воды через гребень полузапруды при ее работе в затопленном состоянии. Корень сооружения тщательно заделывают в берег, для чего устраивают котлован глубиной 1-2 м по ширине гребня. При устойчивых берегах корень сооружения делают без устройства котлована простым сопряжением с береговым укреплением.

Примерно такие же конструктивные размеры имеют и другие русловые сооружения (запруды и дамбы).

Камень для таких сооружений заготавливается в специальных карьерах и оттуда обычно доставляется на баржах к месту возведения. Затем с помощью плавучего крана производится разгрузка барж и отсыпка тела сооружения, а иногда для этих целей используют саморазгружающиеся баржи с открывающимися створками в днище. Выравнивание гребня под проектный профиль, устройство корневой части и берегового укрепления производится в период стояния низких меженных уровней.

В отдельных случаях возведение сооружений из камня может выполняться в зимний период (со льда). Это оказывается особенно целесообразным, когда доставка камня от карьера к месту строительства осуществляется сухопутным транспортом, что позволяет выполнить отсыпку тела сооружения непосредственно с транспортных средств, без применения перегрузочных механизмов.

Выбор того или иного периода строительства в каждом отдельном случае обуславливается местными условиями и производственными возможностями.

Сооружения из грунтав настоящее время являются самыми распространенными, так как их возведение поддается почти полной механизации с использованием местного строительного материала.

По способу возведения грунтовые сооружения делятся на три вида:

Из рефулированногогрунта, намываемые с помощью землесосов;

Из насыпногогрунта, отсыпаемые с помощью землечерпательных снарядов, плавкранов или с помощью сухопутных средств механизации земляных работ;

Комбинированные, которые в подводной части намываются землесосами, а в надводной – отсыпаются землечерпательными снарядами, плавкранами или сухопутными землеройными машинами.

Преобладающим видом грунтовых сооружений являются продольные дамбы и реже поперечные (запруды и полузапруды).

Сооружения из рефулированногогрунта имеют распластанный профиль (рис. 8.9) с шириной по гребню примерно 10-20 м с боковыми откосами от 1:4 до 1:10 (и более). Для обеспечения долговременной работы таких сооружений требуется укрепление надводного профиля сооружений из грунта (песок, песчано-гравийная смесь). Тип и конструкция защитного покрытия грунтовых сооружений определяются в каждом случае местными условиями работы сооружения, а также наличием технических и производственных возможностей.

Укрепление из гравия, щебня и шлака представляет собой равномерный слой этих материалов, насыпаемый по укрепляемой поверхности гребня и откосов. При этом толщина слоя щебня (гальки) зависит от крупности материала и скорости течения и обычно составляет 0,2-0,3 м. При использовании шлака толщина слоя укрепления увеличивается до 0,3-0,5 м.

При отсутствии указанных материалов для укрепления грунтовых сооружений применяют хворостяные выстилки, маты и тюфяки с пригрузкой камнем, гравием или глиной, габионные матрасы Рено.

Рис. 8.9. Грунтовая

намывная дамба:

а – вид сбоку;

б – план; в – поперечный разрез;

При наличии связных грунтов или песчаных с каменными включениями грунтовые сооружения возводят многочерпаковыми снарядами. При этом грунт черпаками поднимается со дна и по наклонному грунтовому лотку подается непосредственно в тело сооружения. После отсыпки гребень полузапруды разравнивают бульдозером до получения проектных размеров, а поверхность при надобности укрепляют.

Плавучим грейферным краном также возможна отсыпка выправительных сооружений из песка, гравия и гальки.

Грунтовые сооружения, отсыпаемые многочерпаковыми снарядами или плавучими грейферными кранами из песчано-гравелистых грунтов, имеют более крутые подводные откосы, чем у намывных сооружений.

Кроме перечисленных случаев грунтовые сооружения могут полностью или частично отсыпаться бульдозером с предварительным созданием резерва грунта на берегу вблизи створа возводимого сооружения.

Сооружения из свай применяют в качестве полузапруд, запруд и шпор для защиты берегов от размыва. По конструкции они подразделяются на сквозные,сплошныеикомбинированные(свайно-грунтовые).

Сквозныесвайные полузапруды из одиночных (иногда кустов) свай (рис. 8.10) представляют собой несколько параллельных рядов свай, диаметром 16-20 см, забитых в каждом ряду с интервалами 0,8-1,2 м (в среднем 1 м) между соседними сваями. Число рядов свай принимается от 2 до 4, с расстояниями между ними 1,5-2,5 м. При этом сваи в смежных рядах забиваются в шахматном порядке для более эффективного воздействия их на поток. Глубина забивки отдельных свай составляет 2-3 м, а кустов свай 3-5 м.

На легкоразмываемых грунтах сквозные

свайные сооружения устраивают по

расстилочному тюфяку толщиной 0,35-0,45 м

или гравийной отсыпке толщиной до 0,5 м

для предотвращения подмыва свай течением

Рис. 8.10. Сквозная

свайная полузапруда:

а – вид сбоку;

б – план; в – поперечный разрез;

1 – сваи; 2 –

донный хворостяной тюфяк, пригруженный

камнем

Сплошныесвайные полузапруды представляют собой стенки из свай диаметром 16-20 см, забитых вплотную друг к другу по оси сооружения (рис. 8.11).

Рис. 8.11. Сплошная

свайная полузапруда:

а – вид сбоку;

б – план; в – поперечный разрез;

1 – сваи; 2 –

донный хворостяной тюфяк, пригруженный

камнем

Отметка верхних концов свай в таких сооружениях определяется расчетом и обычно получается в пределах 0,5-1,0 м над проектным уровнем. При этом должно быть соблюдено условие сохранности сооружения во время весеннего ледохода.

И

Рис. 8.12.

Свайно-грунтовое сооружение:

1 – сплошной

свайный ряд; 2 – грунтовые призмы;

3 – укрепление

слоем гальки и гравия

Возведение свайных сооружений производят сваебойными агрегатами, установленными на плавучих средствах. При этом предварительно устраивается необходимое береговое укрепление в месте примыкания сооружения к берегу и укрепление основания русловой части сооружения, а затем производится забивка свай. После забивки свайных рядов производится их крепление продольными и поперечными схватками.

Кроме перечисленных, существует много других конструкций сооружений из местных материалов, особенно на малых реках, которые возводятся при выправлении затруднительных для судоходства участков.

Размываемые берега можно укреплять посевом быстрорастущих трав и посадкой кустарников и деревьев, хворостяными и железобетонными тюфяками, бетонными плитами, камнем и мелкообломочными материалами, синтетическими расстилочными материалами, габионными конструкциями различных типов. Кроме береговых покрытий могут использоваться короткие высокие полузапруды (шпоры), которые обычно располагаются на повороте речного русла у вогнутого берега и способствуют уменьшению скорости течения у берегового откоса, что препятствует его размыву.

Укрепление берегов одерновкой откосов и посадкой кустарников достаточно эффективно на малых реках при сравнительно небольших скоростях течения (1,0-1,5 м/с). Для повышения стойкости берегоукрепления возможна укладка на откос георешеток из синтетических материалов или бетонных клеток, ячейки которых заполняются почвогрунтом с семенами растений. Возможно также применение гео- и биоматов, образованных двумя слоями синтетических материалов или полотен из растительных волокон (солома или джутовое волокно, укрепленные полипропиленовыми нитями) с семенами трав между ними.

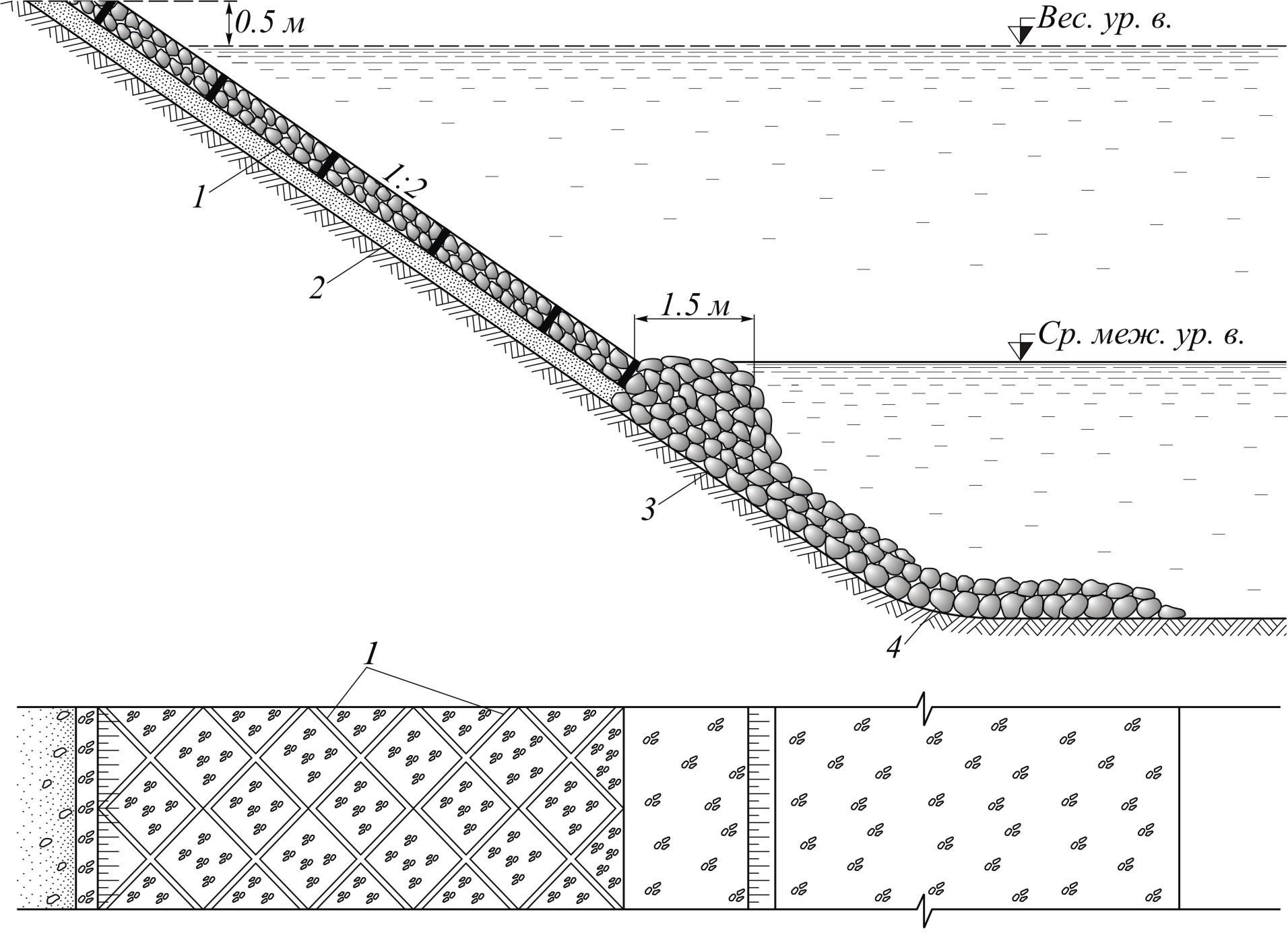

Для укрепления откоса камнем берег предварительно планируют под уклон не круче 1:2 и устраивают в надводной его части слой обратного фильтра из крупного песка и щебня или гравия, а в последнее время из синтетического материала (рис. 8.13, а, б). Затем производится отсыпка упорной каменной призмы на границе подводной и надводной части укрепления. Упорная призма обычно имеет ширину 1-1,5 м и речной откос с уклоном 1:1,5. При этом гребень ее устраивают на отметке среднемеженного уровня воды. После этого производится отсыпка камня на откос до отметки на 0,5 м выше весеннего уровня при незатопляемых берегах. В случае сравнительно низких затопляемых весной берегов крепление выводится на горизонтальный участок берега длиной не менее 2 м.

П

Рис. 8.13. Укрепление

берега каменной наброской:

а – каменная

наброска в надводной и подводной части

откоса; б – каменная наброска в надводной

части и хворостяной тюфяк с пригрузкой

камнем

в подводной части; 1 – упорная

каменная призма

Иногда для большей

устойчивости камней на береговом откосе

сначала укладывают бетонные клетки

(без дна) и только после этого отс

Рис. 8.14. Укрепление

берега каменной наброской в бетонных

клетках:

1 – прямоугольные

клетки; 2 – слой обратного фильтра;

3 – упорная

каменная призма; 4 – каменная наброска

Аналогично выполняется укрепление берегового откоса из бетонных плит (рис. 8.15). Изготавливаемые заводским способом бетонные плиты квадратной или прямоугольной формы имеют разные размеры в плане от 1×1 м до 3×3 м, толщиной от 8 до 20 см. Выбор размеров плит зависит, в основном, от грузоподъемности средств механизации в месте производства работ. Плиты, бетонируемые непосредственно на откосе, имеют размеры в плане от 4×4 м до 10×10 м и толщину 12-30 см.

О

Рис. 8.15. Укрепление

берега бетонными плитами на слое

обратного фильтра:

1 – каменная

наброска; 2 – упорная каменная призма;

3 – двухслойный

обратный фильтр;

4 – бетонные плиты

Железобетонные тюфяки не требуют отсыпки каменной призмы, так как они полностью покрывают надводную и подводную части откоса. Гибкость такого тюфяка достигается специальным вырезом отдельных плит, соединенных между собой арматурой из проволоки или троса. При производстве работ по укреплению откосов берегов железобетонными тюфяками требуется наличие специальных механизмов большой грузоподъемности, размещенных на плавучих средствах.

Следует отметить, что укрепление берегов бетонными плитами и железобетонными тюфяками применяют сравнительно редко, преимущественно для защиты от размыва берегов в пределах населенных пунктов и важных промышленных предприятий.

Габионные конструкции были запатентованы во Франции в конце XIX века, они привлекательны высокой надежностью возводимых из них сооружений, низкой удельной стоимостью (по сравнению с тяжелыми бетонными покрытиями) и экологичностью. В настоящее время габионы широко применяются для укрепления береговой линии на реках, каналах, а также в морских условиях. Они могут использоваться для возведения выправительных сооружений активного действия, дамб и плотин, а также для укрепления их оснований и облицовки внешних поверхностей.

Коробчатый габион представляет собой заполненную камнем объемную конструкцию (ящик) из металлической сетки двойного кручения с шестиугольными ячейками. Для повышения прочности каркас габиона (кромки ящика) выполнен из проволоки большего диаметра, чем у основной сетки. Габион закрывается сверху проволочной крышкой, он также разделяется внутри по длине одной или несколькими диафрагмами из проволоки. Длина коробчатых габионов составляет 1,5-5 м, ширина – 1 м, высота – 0,5 или 1 м. Для изготовления габионов используется оцинкованная стальная проволока диаметром от 2,2 до 3,9 мм, которая может дополнительно покрываться оболочкой из поливинилхлорида, что обеспечивает повышенную устойчивость к химическим, механическим и коррозионным повреждениям.

Кроме коробчатых габионов в практике гидротехнического, дорожного и гражданского строительства используются габионы других типов: габионы Джамбо (длина 3-6 м, ширина – 2 м, высота – 0,5 м), матрасы Рено (длина 3-6 м, ширина – 2 м, высота – 0,17-0,3 м), цилиндрические габионы (длина 2-4 м, диаметр – 0,65 или 0,95 м).

Габионы доставляются на участок работ в сложенном виде, заполняются камнем и укладываются на место с помощью подъемного крана. Размеры камня-заполнителя (может использоваться булыжник, карьерный камень, галька) должны быть больше размеров ячеек сетки габиона.