10.2. Состав сооружений гидроузла и их взаимное расположение

Группа сооружений, объединенных общим местом расположения на водном пути, решением водохозяйственных целей и условиями совместной работы, называют узлом гидротехнических сооружений или гидроузлом.

По назначению гидроузлы можно разделить на комплексные, предназначенные для решения нескольких водохозяйственных задач, например, транспортно-энергетические гидроузлы, испециальные, предназначенные для решения конкретной водохозяйственной цели – гидроэнергетические, воднотранспортные, водозаборные, ирригационные и т.п..

В состав гидроузла комплексного назначения могут входить следующие сооружения:

- бетонная (глухая или водосливная) плотина, представляющая собой подпорную стенку, предназначенную для создания подпора воды и поддержания уровня верхнего бьефа на определенной отметке, а также для пропуска паводковых вод из верхнего бьефа в нижний;

- земляные плотины и дамбы – напорное или безнапорное сооружения, служащие для сопряжений бетонных сооружений гидроузла между собой и с берегами русла или поймы реки;

судопропускные сооружения (шлюзы или судоподъемники), предназначенные для преодоления судами сосредоточенных падений уровней воды при переходе из одного бьефа в другой;

гидроэлектростанция (ГЭС), использующая энергию речного потока для выработки электроэнергии;

другие гидротехнические сооружения целевого водохозяйственного назначения: для пропуска через гидроузлы ценных пород рыб, древесины в пучках или плотах, для забора воды на различные хозяйственные нужды, для подъема, сброса и полезных попусков воды из водохранилищ.

На гидроэлектростанции энергия воды при помощи турбины и генератора, расположенных на одном валу (см. рис. 10.3), преобразуется в электрический ток. Подача воды к турбине осуществляется по водоводу, охватывающему по окружности рабочее колесо, называемому спиральной камерой, а отвод в нижний бьеф – по отсасывающей трубе. Спиральная камера и отсасывающая труба со стороны бьефов перекрываются затворами.

Рис. 10.3. Общее

устройство гидроэлектростанции:

1 – турбина; 2 –

спиральная камера; 3 – генератор; 4 –

вал турбины;

5

– возбудитель; 6 – паз рабочего затвора

ГЭС; 7 – пазы ремонтных затворов;

8 – мост; 9 – машинный зал; 10 – паз затвора

отсасывающей трубы;

11 – отсасывающая

труба; 12 – шпунт

Основным типом ГЭС на горных реках с напорами от 30 до 450 метров являются приплотинные станции, возводимые на скальных основаниях. Они являются безнапорными сооружениями, их располагают у плотины со стороны нижних бьефов гидроузлов, в этом случае для подвода воды к турбинам используют напорные водоводы, устроенные в теле плотины.

Приплотинные ГЭС используют значительную часть потенциальной энергии потока и отличаются от плотинных станций еще и несколько большей выработкой электроэнергии. Иногда на горных реках с небольшими расходами воды целесообразно возводить станции с безнапорной и напорной деривацией, позволяющие увеличивать выработку электроэнергии. В прибрежных зонах морей и океанов, где возможно использование энергии приливов и отливов, целесообразно устраивать приливные электростанции (ПЭС).

Для пропуска через гидроузлы проходных, полупоходных а иногда, и жилых рыб, предусматривается возведение специальных рыбопропускных сооружений. Рыбохозяйственная и экономическая необходимость строительства рыбопропускных сооружений на проектируемом гидроузле обосновывается проведением ихтиологических изысканий, в ходе которых устанавливают:

видовой состав ценных промысловых рыб;

условия размножения рыбы в проектируемом водохранилище;

количество проходящих рыб каждого вида;

возможное увеличение количества ценных промысловых рыб и экономический эффект от промыслового возврата при строительстве рыбопропускных сооружений.

Рыбопропускные сооружения подразделяют по способу перемещения в них рыбы на две группы:

сооружения, в которых рыба самостоятельно перемещается из нижнего бьефа в верхний (к ним относятся рыбоходы в виде различных лотков и каналов);

сооружения, в которых перемещение рыбы осуществляется путем шлюзования или транспортировки в специальных устройствах (рыбопропускные шлюзы и рыбоподъемники).

Тип рыбопропускного сооружения выбирают в зависимости от напора и данных о видовом составе и количестве рыбы. На гидроузлах с напором до 20 м рекомендуется устраивать рыбоходы – лотковый, прудковый или лестничный; с напором до 10 метров – рыбопропускные шлюзы; а при больших напорах – гидравлические и механические рыбоподъемники.

Н

Рис. 10.4. Схема

лестничного рыбохода:

а – продольный

разрез; б – план; 1 – входной оголовок;

2 – тракт рыбохода; 3 – верхняя голова;

4 – рабочие ворота с клинкетами; 5 –

пазы ремонтных заграждений;

6 – лестничный лоток; 7 – бассейны; 8 –

переборки бассейнов;

9

– вплывные отверстия

Рыбоходы рекомендуется устраивать участками с подъемом в 2,5-4,0 метра, разделенными длинными бассейнами для отдыха рыбы. В них можно имитировать природные условия реки, создавая песчаное или каменистое дно. Для предотвращения попадания рыбы в водозаборные сооружения гидроузлов, ее травмирования и гибели, предусматривают также специальные рыбозащитные устройства.

Для пропуска через гидроузлы древесины в пучках или в плотах предусматривают лесопропускные сооружения – лесотаски, лесосплавные лотки и др., к которым с позиций экологии должны предъявляться повышенные требования. Наиболее приемлемой в экологическом отношении считается перевозка древесины в судах, которые могут пропускаться из одного бьефа в другой при помощи судопропускных сооружений. Для этой цели в составе средненапорных гидроузлов могут возводиться вторые нитки шлюзов, а в составе низконапорных – эффективно использовать перегрузку пучков древесины из бьефа в бьеф при помощи кранов, располагаемых на гребне плотины.

Гидротехнические сооружения, обеспечивающие забор воды из водоемов на различные хозяйственные нужды (энергетика, орошение земель, гражданское и промышленное водоснабжение и др.), называют водозаборами. По типу водоисточника различают водозабор речной, озерный (водохранилищный) и морской, а по способу отбора воды – бесплотинный и плотинный.

В процессе нормальной эксплуатации водозаборного гидроузла должно обеспечиваться четкое выполнение графика подачи воды водопотребителям, предохранение водовода от попадания в него влекомых наносов, плавающих тел, шуги и льда, а также защита рыбы от попадания в водоприемник на реках, имеющих водохозяйственное значение.

Место забора воды для питьевых нужд назначают выше населенных пунктов, выпусков сточных вод, на удалении от промышленных баз, складов и стоянок судов. При комплексном использовании водотока, водозаборные сооружения не должны создавать помех судоходству, лесосплаву и проходу рыбы. Необходимо также учитывать русловые процессы, переформирования русла и побережья водоема, интенсивность перемещения насосов, гидротехнические, гидробиологические и другие условия.

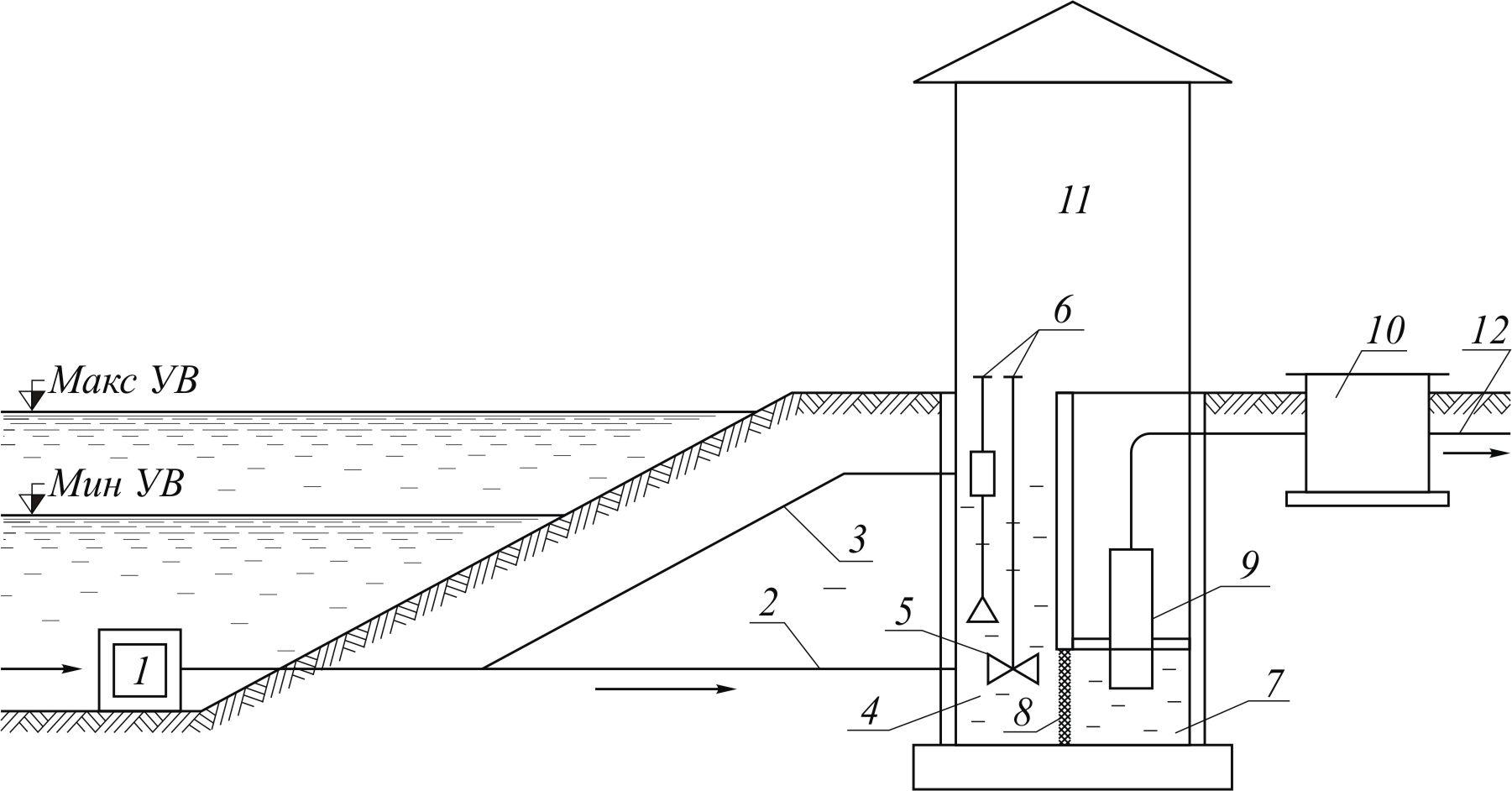

Наиболее простыми в конструктивном отношении считаются бесплотинные водозаборы. Бесплотинный речной водозабор состоит из оголовка, самотечного и сифонного водоводов, и водоприемного колодца, состоящего из приемного и всасывающего отделений (рис. 10.5).

Рис. 10.5. Схема

бесплотинного руслового водоприемника

промышленно-питьевого

водозабора:

1

– оголовок; 2 – самотечный водовод; 3 –

сифонный водовод; 4 – водоприемное

отделение берегового колодца; 5 –

задвижки; 6 – колонки управления

задвижками; 7 – всасывающее отделение

берегового колодца; 8 – съемная

сороудерживающая сетка; 9 – вертикальный

насос; 10 – камера переключения; 11

– надземный павильон берегового

колодца; 12 – напорные водоводы

Для сброса и полезных попусков воды из водохранилищ в составе речных гидроузлов предусматривают водопропускные сооружения, которые по назначению разделяются на два типа: водосбросы и водоспуски.

Водосбросы предназначены для пропуска из водохранилища в нижний бьеф паводковых расходов, льда, шуги, других плавающих тел и, иногда, для транзита влекомых насосов.

Водоспуски используют для постоянных полезных попусков воды из водохранилища в нижний бьеф, определяемых водохозяйственными и санитарными требованиями, полного или частичного опорожнения водохранилища в целях ремонта сооружений, расположенных в верхнем бьефе, и частичного промыва наносов, отложившихся перед сооружением.

В гидравлическом отношении водосбросы и водоспуски практически не отличаются между собой. Разница лишь в расположении входного отверстия: в водоспусках его располагают на отметках, обеспечивающих сработку водохранилища до заданного уровня. Водосбросные отверстия устраивают в сооружениях (плотина, ГЭС) или вне их; они могут быть поверхностными или донными (глубинными).

Водосбросы в гидроузлах с глухими плотинами подразделяются:

по расположению в узле – на водосбросы в теле плотины и вне тела плотины (водосбросы береговые);

по типу оборудования водосливной части – на управляемые (с затворами и механизмами) и автоматического действия (открытый водослив или сифон);

по конструктивному оформлению – на трубчатые, береговые открытые, траншейные, шахтные, туннельные, сифонные и т.п.

Наиболее широкое

применение в речных гидроузлах получили

береговые открытые водосбросы, позволяющие

пропускать расходы воды от 500 до 1200 м3/с.

Они состоят из трех основных частей:

подводящего канала, водослива,

регулирующего сбрасываемый расход воды

и водоотводящего устройства (рис. 10.6).

Подводящий канал обеспечивает плавный

подвод воды к водосливу, водосливная

часть представляет собой невысокую

водосливную плотину прямоугольного

очертания в плане, а водоотводящее

устройство включает отводящий

промежуточный канал, сопрягающее

сооружение в виде быстротока или

ступенчатого перепада и уст

Рис. 10.6. Схема

берегового открытого водосброса:

1

– подводящий канал; 2 – головная часть

в виде водослива; 3 – отводящий

промежуточный канал; 4 – сбросная часть

(быстроток); 5 – гасительный колодец

Назначение, устройство и особенности работы других сооружений в составе гидроузла, в том числе судоходных шлюзов, судоподъемников, бетонных и земляных плотин, будут подробно рассмотрены ниже, в соответствующих главах настоящего учебника.

Большое число сооружений в составе комплексного гидроузла при значительном разнообразии природных условий и требований, предъявляемых к размещению каждого из них, существенно осложняют компоновку гидроузла. На взаимное расположение сооружений гидроузла в плане оказывают влияние многие факторы, в том числе топографические и геологические условия, форма русла и водность реки, напор, условия строительства и эксплуатации, расположение потребителей, дорог и др.

При взаимном расположении сооружений в гидроузле необходимо соблюдать следующие основные принципы:

расположение сооружений должно обеспечивать благоприятный гидравлический режим для их работы и удобное обслуживание. При этом каждое сооружение должно отвечать определенным требованиям по назначению и не затруднять работу других сооружений;

обеспечение наименьших затрат на строительство и эксплуатацию сооружений гидроузла. Для решения этой цели следует обосновывать типы сооружений, требующие минимальных материальных и трудовых ресурсов, а их конструкции и оборудование по возможности должны быть типизированы и унифицированы (типовые строительные блоки и элементы, затворы, механизмы и т.п.);

компоновка сооружений должна быть удобной для организации и производства работ. С этой целью необходимо обеспечить компактное расположение бетонных сооружений во избежание большого числа их сопряжений с грунтовыми сооружениями, концентрацию бетонного хозяйства, удобное расположение подсобно-вспомогательных предприятий, максимальное использование местных строительных материалов, доступность строительной площадки для подвоза материалов и оборудования, надежный пропуск льда и паводков;

обеспечение бесперебойного и безаварийного пропуска судов, как в период нормальной эксплуатации, так и при строительстве сооружений гидроузла.

Основными вариантами компоновки сооружений в речных гидроузлах – являются русловаяипойменная.

При русловой компоновке основные сооружения гидроузла размещаются преимущественно в русле реки. При недостаточной ширине русла отдельные сооружения (чаще всего судопропускные) могут располагаться и вдоль берега. По этому принципу построены гидроузлы на реках с крутыми берегами и сравнительно узким руслом, образованном в скальных породах: Волхов (рис. 10.7), Ангара, Енисей и др.

Рис 10.7. Схематический

план Волховского гидроузла:

1

– судоходный шлюз; 2 – бетонная

водосливная плотина; 3 – гидроэлектростанция;

4 – подходные каналы; 5 – ледозащитная

стенка; 6 – аванкамера

Примером пойменной компоновки может служить план расположения сооружений Самарского гидроузла, представленный на рис. 10.8.

Русловая и пойменная компоновки гидроузлов отличаются между собой не только местом расположения основных сооружений, но и эксплуатационными, экономическими, экологическими и другими особенностями.

Основными достоинствами русловой компоновки являются:

компактное расположение и удобное обслуживание сооружений;

небольшая длина напорного фронта, меньшая зона затопления земель и более низкая стоимость сооружений гидроузла.

К недостаткам можно отнести стесненные условия для производства работ, пропуска судов, льда и паводков. Поэтому строительство сооружений гидроузла приходится выполнять в два этапа. На первом этапе возводится судопропускное сооружение, располагаемое вдоль берега или на берегу (судоходство в этом случае осуществляется по основному руслу реки), а на втором этапе, когда пропуск судов и строительных расходов может производиться через судопропускное сооружение, – плотина, ГЭС и другие гидротехнические сооружения.

Рис 10.8. Схематический

план Самарского гидроузла:

1

– судоходный шлюз; 2 – бетонная

водосливная плотина; 3 – гидроэлектростанция;

4 – земляная плотина; 5 – аванпорт; 6 –

дамбы аванпорта;

7 – межшлюзовой

бьеф; 8 – нижний подходной канал