Вопрос №18

.doc

Вопрос №18.

Измерение времени. Звездное и солнечное времена. Основная формула времени и уравнение времени. Гринвичское, местное, поясное, стандартное, летнее и судовое время. Система счета времени UTC. Правило времени.

Измерение времени.

Измерение времени, как и других физических величин, производится сравнением с величиной, принятой за единицу. Вследствие необратимости времени для создания единицы его измерения можно применить только периодические природные процессы по возможности постоянной длительности. Такие процессы позволяют производить измерение времени как «назад» — в прошлое, так и «вперед» — в будущее, считая, что процесс остается неизменным. Для измерения времени используются следующие периодические процессы:

-суточное вращение Земли (или небесной сферы);

-годичное обращение Земли вокруг Солнца (или годичное движение Солнца);

- частоты

излучения или поглощения молекул или

атомов.

частоты

излучения или поглощения молекул или

атомов.

Кроме того, для воспроизведения единиц измерения применяются колебательные процессы (маятник, пластины кварца и др.). В качестве единицы измерения применяется длительность всего процесса, его части или нескольких процессов. Основная единица измерения времени (секунда) получена как доля суток — одного оборота Земли. Смена дня и ночи — наиболее естественный ритм, которому подчинена жизнь на Земле, поэтому он остается в основе измерения времени.

Сутками называется промежуток времени, за который Земля (или небесная сфера) делает один оборот вокруг оси. В зависимости от того, по какой точке сферы замечается ее оборот, различают звездные сутки (по точке Овна), истинные солнечные и средние солнечные сутки (по «среднему» Солнцу).

Звездные и средние сутки делятся на часы, минуты и секунды, в результате чего получаются звездные и средние единицы меры времени; в них длительность основной единицы — секунды—различна. За основу была принята средняя солнечная секунда. Однако оказалось, что эталон этой единицы приходится уточнять: первоначально это была 1/86400 доля средних суток; после обнаружения неравномерностей вращения Земли (1960 г.) за секунду стали принимать 1/31 556 925,974 7 часть тропического года — это секунда системы СИ (эфемеридная секунда). Но потребовался эталон, воспроизводящий эту секунду, и с 1967 г. международная конференция установила: «секунда — это 9 192 631 770 периодов излучения, соответствующего резонансной частоте перехода между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия 133». Эта «атомная секунда» и является эталонной, приближающейся к эфемеридной.

Для измерения промежутка времени удобнее измерять другую физическую величину — угол поворота сферы за протекшее время, т. е. часовой угол данной точки. При этом часовой угол точки Овна (рис. 42) называется звездным временем, а угол поворота среднего Солнца от полуночи (от точки Q', см. рис. 42)— средним временем. Так как протекшее время измеряется теперь углом поворота сферы, для его измерения можно применять те же единицы, что и для измерения углов: градусы, радианы, часы (1Ч = 15°); секунда при этом равна 0,25' или 15". На этом основании протекшее время численно равно углу поворота сферы от меридиана наблюдателя, выраженному в часах (секундах), градусах или радианах; эти углы и воспроизводятся на измерителях времени — часах.

Системы счета времени определяются тем, от какого меридиана и в каких единицах ведется счет. Если считать от меридиана данного места, получим местное время — звездное (SМ) или среднее (Тм), на гринвичском — гринвичское (звездное и среднее). В повседневной жизни применяется только среднее солнечное время в системах поясных, декретных, судовых и других времен. В качестве эталонной системы применяется гринвичское среднее время, выраженное в атомных секундах, — это всемирное координированное время (UTC), в котором и подаются сигналы точного времени по радио. Измерение больших промежутков времени входит в задачу календаря. В основе календарного месяца и года лежат периоды обращения Луны и Земли, неделя — искусственное образование.

Звездное и солнечное времена. Основная формула времени и уравнение времени.

Примем, что поворот сферы отсчитывается по точке Овна. При этом получим звездные единицы и системы счета звездного времени — местную и гринвичскую.

Звездными сутками называется промежуток времени между двумя последовательными одноименными кульминациями точки Овна на одном и том же меридиане.

За начало звездных суток принимается момент верхней кульминации точки Овна. Звездные сутки делятся (в звездных единицах) на 24 ч, час — на 60 мин и минута — на 60 с.

З вездным

временем S

называется промежуток времени (в

звездных единицах), протекший от момента

верхней кульминации точки Овна до

данного ее положения.

вездным

временем S

называется промежуток времени (в

звездных единицах), протекший от момента

верхней кульминации точки Овна до

данного ее положения.

Изобразим сферу на плоскости экватора (рис. 43): внутри изображена Земля и связанные с ней меридиан QQ' и зенит z. При вращении сферы Земля и меридиан QQ' остаются неподвижными. По определению звездного времени оно равно времени поворота точки Овна от Q до v, т. е. дуге Qv, но эта дуга измеряет часовой угол точки Овна tv, следовательно, звездное время численно равно часовому углу точки Овна, т. е. S = tv. На этом основании звездное время можно выражать в часовых или градусных единицах, например S=8ч4м16с звездных единиц или tv=131°04,0'; обычно его выражают в градусных единицах. Здесь отсчет велся от меридиана данного места, поэтому полученное время относится к системе местных времен, что отмечается буквой «м», т. е. SM или tvм.

Звездное время даты не имеет, так как промежутки времени больше суток в нем не выражают. Звездное время на данном или гринвичском меридианах воспроизводится на звездных хронометрах. Это время удобно при наблюдениях звезд и обработке звездных наблюдений.

Примечание. Точка Овна перемещается по сфере вследствие прецессии и нутации. Если учесть прецессию точки Овна — 46,1" в год навстречу суточному движению, то оказывается, что звездные сутки короче полного оборота сферы на 0,0084c [нутация учитывается по формуле (12), приложение 2].

О сновная

формула времени.

Пусть PND

(см. рис. 43) — меридиан светила С, тогда

vD

— его прямое восхождение α,

a

дуга QD

— часовой угол t.

Из рис. 43 видно, что сумма дуг α

и t

равна дуге Qv,

т е. tv

= S

или

сновная

формула времени.

Пусть PND

(см. рис. 43) — меридиан светила С, тогда

vD

— его прямое восхождение α,

a

дуга QD

— часовой угол t.

Из рис. 43 видно, что сумма дуг α

и t

равна дуге Qv,

т е. tv

= S

или

S = t + α (69)

Звездное время в данный момент равно сумме вестового часового угла светила и его прямого восхождения. Эта формула справедлива для любого светила (на один момент), т. е.

![]()

Формула (69) уже применялась ранее для связи систем координат [см. формулу (2)]

Для момента верхней кульминации t = 0° и S = α. Отсюда, зная α*, можно определить звездное время или поправку часов, и наоборот — по S определить α*.

Формула часового угла. Решая формулу (69) относительно t, получим t = S – α (70)

Добавив к обеим частям по 360° (24Ч), получим

t + 360° = S+360° – α

Но величина 360° — а есть звездное дополнение т*, а от часового угла период 360° отбрасывается, поэтому для звезд имеем:

![]()

По этой формуле рассчитываются часовые углы звезд; применяется она также в машинных алгоритмах для часовых углов светил [(см. формулы (13) и (22) приложения 2].

Звездное время неудобно для повседневной жизни, так как начало звездных суток приходится на разное время суток солнечных. Так, 21/III Солнце (положение 1 на рис. 44 показывает Солнце в момент кульминации v) расположено в точке v, при этом звездные сутки начнутся в полдень. Через сутки Солнце переместится по эклиптике примерно на 1° = 4м и будет кульминировать через 4м после точки Овна. Через три месяца — 22/VI Солнце переместится в положение 3 — кульминация точки Овна произойдет утром. Через полгода (в положении 4) звездные сутки начнутся в полночь, еще через три месяца — 22/ХII— вечером и через тропический год — снова в полдень.

Из рис. 44, кроме того, вытекает, что тропический год, равный 365,2422 средних суток, содержит на одни звездные сутки больше, т. е. 366,2422 звездных суток.

Истинные солнечные сутки.

Истинными солнечными сутками называется промежуток времени между двумя последовательными одноименными кульминациями Солнца на одном и том же меридиане.

За начало солнечных суток обычно принимается нижняя кульминация Солнца, поэтому истинным солнечным временем (Т) называется промежуток времени, протекший от нижней кульминации Солнца до данного момента.

Однако величина

истинных суток в течение года изменяется.

Из рис. 44 видно, что солнечные сутки

продолжительнее звездных на ∆α.

При изучении координат Солнца в § 14

отмечалось, что вследствие неравномерности

движения Солнца и наклона эклиптики

величина ∆α

меняется в течение года неравномерно:

около 22/ХII

имеем наибольшее ∆α

= 66,6' в сутки, а около 18/IX

— наименьшее ∆α

= 53,8' в сутки. Поэтому зимой сутки

длиннее, а летом — осенью короче. Разность

в продолжительности солнечных суток

в эти даты составит 12,8'*4 = 51,2с. В среднем

∆α

= 59,14'. Переменность длительности

истинных суток делает их неудобными

в качестве единицы измерения, и истинное

солнечное время применяется т еперь

только как часовой угол Солнца.

еперь

только как часовой угол Солнца.

Средние солнечные сутки.

Средняя за год продолжительность истинных суток принята за средние сутки. Для их воспроизведения на сфере вводится условная точка — среднее Солнце (). Среднее Солнце (рис. 45) располагается на экваторе и движется в ту же сторону, что и истинное, но равномерно. Его прямое восхождение изменяется каждые сутки на одну и ту же величину:

Меридиан среднего Солнца не должен отходить далеко от истинного, поэтому его движение подчинено определенным условиям.

Движение Солнца по эклиптике заменено движением среднего эклиптического Солнца C1 (см. рис. 45), совпадающего с истинным в апогее и перигее; их связывает «уравнение центра». Вторая часть уравнения — «приведение на экватор» — переносит движение C1 на экватор, так что С1 и одновременно проходят точку Овна.

С уммарная

формула дает уравнение времени,

связывающее истинное и среднее

Солнце.

уммарная

формула дает уравнение времени,

связывающее истинное и среднее

Солнце.

Суточное движение среднего Солнца и применяется при измерении времени.

Средними сутками называется промежуток времени между двумя последовательными одноименными кульминациями среднего Солнца на одном и том же меридиане.

З а

начало средних суток принята нижняя

кульминация среднего Солнца —

полночь. Средние сутки делятся на 24 ч,

час — на 60 мин, минута — на 60с.

Вычисленная средняя секунда до 1960

г. являлась эталонной (см. § 27), теперь

эталонная секунда — атомная.

а

начало средних суток принята нижняя

кульминация среднего Солнца —

полночь. Средние сутки делятся на 24 ч,

час — на 60 мин, минута — на 60с.

Вычисленная средняя секунда до 1960

г. являлась эталонной (см. § 27), теперь

эталонная секунда — атомная.

Среднее время

Средним солнечным или просто средним временем Т называется промежуток времени от момента нижней кульминации среднего Солнца на данном меридиане до данного момента (данного положения ), выраженный в средних единицах.

Среднему времени обязательно приписывается дата, например (рис. 46) Tм =15Ч03М45С. В зависимости от географического меридиана QQ', от которого ведется счет времени, различают несколько систем счета среднего времени. Так, на рис 46 дана местная система (Тм).

Из рис. 46 видно, что за время Т среднее Солнце пройдет дугу Q'D, a дуга QD есть часовой угол среднего Солнца поэтому

T = t +(-)12ч (72)

т .

е. среднее время численно равно часовому

углу среднего Солнца плюс 12Ч (180°) На

этом основании среднее время можно

выражать в любых угловых единицах,

но принято применять только часовую

меру. Среднее

время в той или иной системе счета

воспроизводится часами, хронометрами

и кварцевыми часами

.

е. среднее время численно равно часовому

углу среднего Солнца плюс 12Ч (180°) На

этом основании среднее время можно

выражать в любых угловых единицах,

но принято применять только часовую

меру. Среднее

время в той или иной системе счета

воспроизводится часами, хронометрами

и кварцевыми часами

Уравнением времени η называется разность среднего и истинного времени, численно равная разности их часовых углов (рис 47), т е

η = t - t (73)

Из рис 47 видно также, что

η = α - α

Е![]() сли

среднее Солнце впереди истинного в

суточном движении, то η имеет знак «+»,

если позади, то «—». График уравнения

времени показан на рис 48. Из него видно,

что четыре раза в году уравнение времени

равно нулю и имеет четыре экстремальных

значения:

сли

среднее Солнце впереди истинного в

суточном движении, то η имеет знак «+»,

если позади, то «—». График уравнения

времени показан на рис 48. Из него видно,

что четыре раза в году уравнение времени

равно нулю и имеет четыре экстремальных

значения:

Связь среднего и истинного времени.

Формула (73) и рис. 47 устанавливают связь между истинным и средним временем, на основании которой можно решить следующие задачи.

-

Получение часового угла Солнца t по известному Т.

Решая формулу (73) относительно t, имеем t = t - η, но по формуле (72) t = T +(-)12ч. поэтому

t = T +(-)12ч - η (74)

где η выбирается из МАЕ или графиков.

2. Получение времени кульминации Солнца. Для верхней кульминации t = 0°, поэтому из формулы (74) имеем Т = 12ч + η

Например, 3/XI уравнение времени (—16,4м), поэтому Солнце кульминирует в Т = 11Ч43,6 м по местному времени.

Связь среднего и звездного времени.

Применим основную формулу времени (69) к среднему Солнцу (см. рис. 47):

![]()

но по формуле (72)

t

= T

+(-)12ч, поэтому![]()

т. е. среднее время связано со звездным величиной α

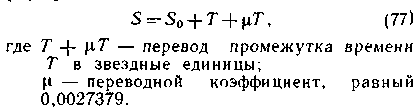

Если величина 12ч + α = S0 задана (или выбирается) на некоторый начальный момент (например, Tгр = Оч), то S на данный момент Т получится по формуле

Гринвичское, местное, поясное, стандартное, летнее и судовое время.

Рассмотрим системы счета времени, применяемые на практике. Система счета времени определяется тем, от какого меридиана и в каких единицах ведется счет времени.

Местное время.

Местной системой счета времени или сокращенно местным временем называется среднее (Тм) или звездное (Sм) время, считаемое от данного меридиана с долготой λ, соответственно в средних или звездных единицах.

П усть

на рис. 49 Земля и небесная сфера

изображены на плоскости экватора со

стороны РN.

Обозначим меридиан Гринвича QoQ’o,

меридиан наблюдателя в месте А с λ'Е

— Q1Q’1;

в месте В

(λ"w)

–Q2Q’2.

Эти меридианы неподвижны, сфера вращается

к W.

Пусть v

— положение точки Овна в данный

момент, тогда по определению звездного

времени (§ 22) дуга Q1v

= Sм

представляет звездное местное время

на меридиане точки А, а дуга Q2v

= Sм

— то же для меридиана В. Обозначив

положение среднего Солнца на тот же

момент ,

в соответствии с определением среднего

времени, имеем: дуга Q1’=T’м;

дуга Q2’=T’’м

— местные средние времена меридианов

точек А и В. Местное время одной

системы одинаково для всех наблюдателей,

расположенных на данном географическом

меридиане λ.

Так, все наблюдатели на меридиане

PNAPs

имеют одно время S’м

или Т’м. Так как меридианов бесчисленное

множество, то и местных времен может

быть множество. Для наблюдателей на

разных географических меридианах

времена одной системы отличаются на

величину разности долгот этих

меридианов. На рис. 49 время S’м

для наблюдателя А отличается от S’’м,

для наблюдателя В на величину

дуги

Q1Q2

= λ’E

+ λ

'w

= ∆λ, так как точка v

при вращении сферы пройдет дугу Q1Q2

за время S’м

- S’’м.

Следовательно,

усть

на рис. 49 Земля и небесная сфера

изображены на плоскости экватора со

стороны РN.

Обозначим меридиан Гринвича QoQ’o,

меридиан наблюдателя в месте А с λ'Е

— Q1Q’1;

в месте В

(λ"w)

–Q2Q’2.

Эти меридианы неподвижны, сфера вращается

к W.

Пусть v

— положение точки Овна в данный

момент, тогда по определению звездного

времени (§ 22) дуга Q1v

= Sм

представляет звездное местное время

на меридиане точки А, а дуга Q2v

= Sм

— то же для меридиана В. Обозначив

положение среднего Солнца на тот же

момент ,

в соответствии с определением среднего

времени, имеем: дуга Q1’=T’м;

дуга Q2’=T’’м

— местные средние времена меридианов

точек А и В. Местное время одной

системы одинаково для всех наблюдателей,

расположенных на данном географическом

меридиане λ.

Так, все наблюдатели на меридиане

PNAPs

имеют одно время S’м

или Т’м. Так как меридианов бесчисленное

множество, то и местных времен может

быть множество. Для наблюдателей на

разных географических меридианах

времена одной системы отличаются на

величину разности долгот этих

меридианов. На рис. 49 время S’м

для наблюдателя А отличается от S’’м,

для наблюдателя В на величину

дуги

Q1Q2

= λ’E

+ λ

'w

= ∆λ, так как точка v

при вращении сферы пройдет дугу Q1Q2

за время S’м

- S’’м.

Следовательно,

![]()

или

![]()

т. е. местные времена отличаются на величину разности долгот.

Аналогично

![]()

Из рис. 49 видно, что чем дальше наблюдатель к востоку, тем его местное время больше, например S’м > S’’м. Следовательно, для одного момента местные времена увеличиваются при смещении наблюдателей к востоку.

Гринвичское время.

Гринвичский меридиан Q0Q’o характерен тем, что от него ведется счет долгот, т е. λгр = 0° .

Гринвичским временем называется среднее (Tгр) или звездное (Sгp) время, считаемое от меридиана Гринвича с λгр = 0°.

Среднее гринвичское время Tгр называется также всемирным временем (UT1). По Тгр устанавливаются морские хронометры, обсерваторные часы, оно является аргументом в МАЕ. По меридиану Гринвича установлены также все эталонные системы времен (UTC, TA1). Для наблюдателей, расположенных на гринвичском меридиане, Тгр является местным временем.

Связь гринвичского и местных времен.

На рис. 49 дуга Q0v = Sгp, a Q’0= Тгр. Для пункта A S’м больше Sгp на дугу QoQ1 = λ’Е. Откуда

S’м = Sгр + λ’Е и Т’м = Тгр + λ’Е

т. е. местные времена отличаются от гринвичского на долготу места.

А налогично

для пункта В получим

налогично

для пункта В получим

![]()

В общем виде эти формулы записываются так:

![]()

Для часовых углов, например светила С (см рис. 49), имеем

![]()

При применении формул (80) и (81) надо помнить, что чем восточнее меридиан, тем время больше или «к востоку времени больше».

Следует учитывать, что при применении формулы (81) дата при Тгр и Тм, может измениться

При решении задач на перевод времен с данного меридиана на другой можно применять два приема: «через Гринвич» и «через разность долгот». Лучше применять прием «через Гринвич», т. е. данное Тм сначала перевести в Тгр, а затем долготой — на другой меридиан. Прием «через ∆λ,», т. е. по формулам (78) и (79), применяется для береговых пунктов.

В повседневной жизни, в технике, на транспорте применяются системы счета среднего времени, опирающиеся на систему поясных времен и их вариантов (декретное, летнее и др )

Поясное время. Каждый меридиан Земли имеет собственное местное среднее время, меняющееся при переходе с меридиана на меридиан. Такой счет практически неудобен, поэтому солнечное время всегда считалось по одному определенному меридиану для целого района или страны. Обычно за исходный принимался меридиан обсерватории или дворца в столице и его время применялось в целой области. Таковы парижское время, гринвичское время и др. Однако при этом также возникают неудобства: разность времен двух произвольных меридианов (равна ∆λ) содержит дробные части единиц, расчеты и перестановки часов неудобны.

Развитие транспорта и появление телеграфа потребовало упорядочения счета времени. На астрономическом конгрессе 1884 г. была рекомендована предложенная Флемингом система поясных времен, постепенно принятая почти во всех странах. В РСФСР поясное время введено в 1919 г., в СССР - в 1924 г., на судах — с 1/V 1918 г. (декрет 449).

В системе поясных времен счет времени ведется на 24 центральных меридианах Земли, отстоящих друг от друга на 15° долготы, так что эти времена отличаются ровно на 1 ч. Территории поясов распространены на 7,5° по обе стороны от центральных меридианов, и в этих зонах принято одно общее время.

Поясным временем Тп называется среднее местное время центрального меридиана данного часового пояса, принятое по всей территории пояса.

Поясное время отсчитывается от нижней кульминации среднего Солнца на центральном меридиане до данного момента. Теоретическая структура часовых поясов показана на рис. 50. Каждый пояс имеет центральный меридиан, кратный 15° долготы, и крайние (к W и Е) меридианы, отстоящие от него на 7°30'. Например, долгота центрального меридиана пояса №=2Е равна 30°E, крайние меридианы — 22°30' Е и 37°30'E.

Центральный меридиан начального — нулевого пояса имеет λ = 0°, местное время на нем Тгр, крайние меридианы — 7°30' W и 7°30'E. От него к востоку располагаются пояса от 1 до 12E и к западу от 1 до 12 W. Структура пояса № = 12 необычна: его центральный меридиан λ = 180° одновременно Е и W; половина пояса Е-я, половина — W-я, поясное время в них одно, но даты разные. Например, Тп = 10 ч 6/XI в E-й, а Тп= 10ч 5/XI в W-й.

На рис. 50 показано изменение времени по поясам: если в № = 2E имеем Оч 6/XI (или 24Ч 5/XI), то в поясе № = IE — 23ч 5/XI, в поясе № = О —22Ч 5/XI и т. д., а в поясе № = ЗЕ получим 1Ч 6/XI и т. д.

№ = 9+1 = I0E. Еще проще перевести λ в часовой счет и округлить до ближайшего часа. В примере λ = 9Ч31М 20c; № = 10E.

При показанной структуре пояса время, принятое на его территории, не может отличаться от местного больше чем на 30м. Однако теоретические границы поясов соблюдаются только в морях, океанах и малообитаемых районах. Фактические границы поясов определяются правительствами стран с учетом административных, географических и экономических особенностей данного района и часто отличаются от теоретических. Границы поясов периодически подправляются (так, в СССР последние изменения введены в 1982 г.). Эти границы показываются на картах часовых поясов, например у нас издается карта № 90080, где, кроме того, приведены особенности счета времени в разных странах и поправки для перехода к Tгр.

Многим поясным временам присвоены свои названия. Так, время Первого пояса (№ = IE) называют среднеевропейским, второго — восточноевропейским, третьего — московским, десятого — приморским, двенадцатого — камчатским. В США времена поясов от 5 до 8 W названы соответственно восточным, центральным, горным и тихоокеанским.

На всей территории пояса время одинаково, поэтому при перемещениях часы не переводятся. При пересечении восточной границы пояса часы переставляются срезу на 1Ч вперед, при пересечении западной — на 1Ч назад

Переход от местного времени к поясному. В местное время для перехода к поясному следует ввести поправку за разность долгот местного и центрального меридианов (∆λ в часовой мере). Однако для движущегося судна задачу удобнее решать «через Гринвич». Пусть нам известно Тм для меридиана λм (см. рис. 50). С помощью долготы, переведенной в часовую меру, получаем местное время нулевого меридиана, т. е. Тгр, но оно также и поясное нулевого пояса, поэтому с помощью номера пояса (он представляет λ центрального меридиана в часах) переходим ко времени Тп на центральном меридиане данного пояса:

![]()

Обратный переход от Тп к Тм производится аналогично, но по формулам:

![]()

О братим

внимание, что местное время переводится

только долготой, поясное — номером

пояса.

братим

внимание, что местное время переводится

только долготой, поясное — номером

пояса.

Декретное время. С целью экономии электроэнергии на вечернем освещении часы на территории СССР поставлены на 1Ч вперед от поясного времени. Первоначально это время вводилось только летом (летнее время), но декретом СНК 16/VI 1930 г. (и 9/11 1931 г.) оставлено постоянно и названо декретным временем. Декретным временем Тд на территории СССР называется поясное время, увеличенное на 1Ч, т. е.

![]()

Часы, идущие по декретному времени, показывают время соседнего к востоку пояса, кроме расположенного на Чукотке пояса № = 12Е, в котором часы идут по условному поясу № = 13Е.

Примечание. Пояс № = 13 E распространяется до линии смены дат в Беринговом проливе (λ= 169° W), часы показывают время № =11 W, но дата отличается на 1 день.

Летнее время. В ряде стран перевод часов на 1Ч вперед (иногда на 2Ч) осуществляется только на лето. Такое временно увеличенное поясное время называется летним временем (Summer Time). Оно вводится правительственным распоряжением данной страны либо в одни и те же даты (СССР, Египет, Ньюфаундленд и др.), либо особым распоряжением ежегодно (Англия, Аргентина, Австралия, Алжир, Бермуды, Исландия, Испания, Польша, некоторые штаты США и др.). В СССР летнее время (+ 1Ч сверх декретного) введено постановлением Совета .Министров СССР № 925 от 24/Х 1980. г — с 1 апреля по 1 октября. В Англии BST = Ггр + 1Ч в 1983 г. вводилось с 20 марта по 23 октября. Сведения о летнем времени можно найти в «Admiralty List of Radio Signals», vol. 5 и на картах часовых поясов.

Московское время. Москва расположена во втором восточном часовом поясе, но декретное время в нем — третьего пояса, а летнее — четвертого. Московским временем называется поясное время третьего восточного пояса, когда действует декретное время (зимой) и четвертого пояса — когда действует летнее время. Оно связано с гринвичским соотношением

![]()

Московское время широко применяется на транспорте, в связи; по нему составляются расписания и т. п.

Стандартное время (Standart Time). В зарубежных пособиях стандартным временем называют систему счета среднего времени, официально принятую в данном районе Земли. Это может быть поясное, летнее, декретное, поясное ±30М (как в Индии, Индонезии, Иране, Афганистане, среднем поясе Австралии), местное — определенного пункта (как в Либерии, Гвиане и др.) Стандартные времена показаны на картах часовых поясов (вернее, это карты стандартных времен), приведены в справочниках и «Nautical Almanache».

Судовое время. Судовые часы должны идти по поясному времени какого-либо пояса, в иностранных же портах и территориальных водах могут быть поставлены по стандартному времени. Пояс, по времени которого следует установить судовые часы, выбирается капитаном из организационных и экономических соображений, например, в иностранном порту судовые часы можно поставить на 1Ч вперед стандартного; при внутреннем переходе судна через два пояса на часах можно сохранить время исходного пояса, так как предстоит возвращение, и т. п.

Судовым временем Тс называется поясное время того часового пояса, по которому поставлены судовые часы. Номер пояса указывается капитаном и записывается в судовой журнал. Номер пояса, указанный капитаном, очень часто не совпадает со счислимой долготой, поэтому при расчетах он выбирается из журнала, а не определяется по долготе.

Судовое время обычно отсчитывается до 1м, что достаточно для нужд судовой жизни, эксплуатации и навигации при скоростях' до 15—16 уз.

Перестановка

судовых часов. После пересечения границы

пояса или исходя из организационных

нужд по распоряжению капитана

переставляют часы: вперед на 1Ч — при

плавании к Е и назад на 1Ч — при плавании

к W.

Перестановка часов на 1Ч обычно

производится на вахте 20 —24Ч. Вахтенный

помощник, спросив разрешение капитана,

объявляет по трансляции: «Сегодня в

22.00 судовые часы будут переведены на 1Ч

вперед — на 23.00 (или назад—на 21.00)» В

намеченное время по хронометру

запускают секундомер, переводят часы

в штурманской рубке и машине, а

вахтенный матрос с секундомером — во

всех судовых помещениях, кроме

радиорубки. При централизованной службе

времени — с электрическими (электронными)

часами перевод всех часов выполняется

штурманом с центрального поста. О

переводе часов делается запись в журнале,

например: «22.00 ол = 15,2 (№ = — 2), судовые

часы переведены на 1Ч вперед на 23.00 (№ =

—3)». На карте это от 22.00—23 00 помечается

так:

![]() .

В порту может быть такая запись:

«23.00 (—5), перешли на стандартное время

порта Бомбей 23.30 (—5Ч30М)».

.

В порту может быть такая запись:

«23.00 (—5), перешли на стандартное время

порта Бомбей 23.30 (—5Ч30М)».