ЛЕКЦИЯ 2

.docЛЕКЦИЯ №2

Геометрия судового корпуса. Главные размерения. Коэффициенты полноты. Классификация морских судов. Роль и задачи классификационных обществ.

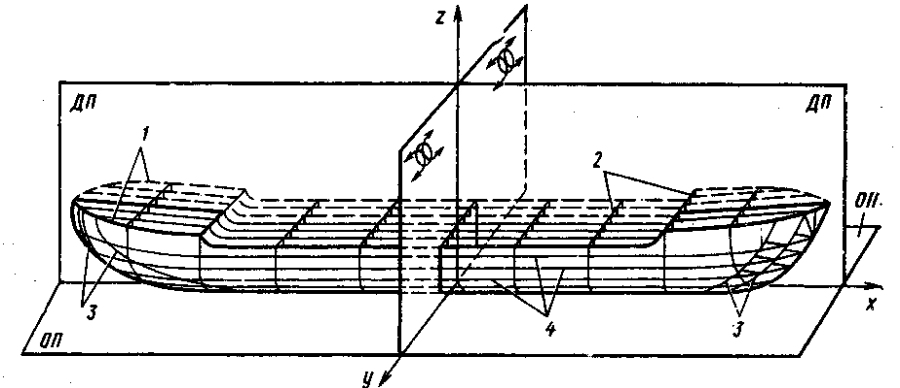

Ограничительные поверхности и плоскости сечений корпуса судна, а также объемы почти невозможно описать математическими функциями. Поэтому для изображения формы корпуса рассекают его системой плоскостей (рис.1, 2).

Рис.1 – Система плоскостей корпуса судна

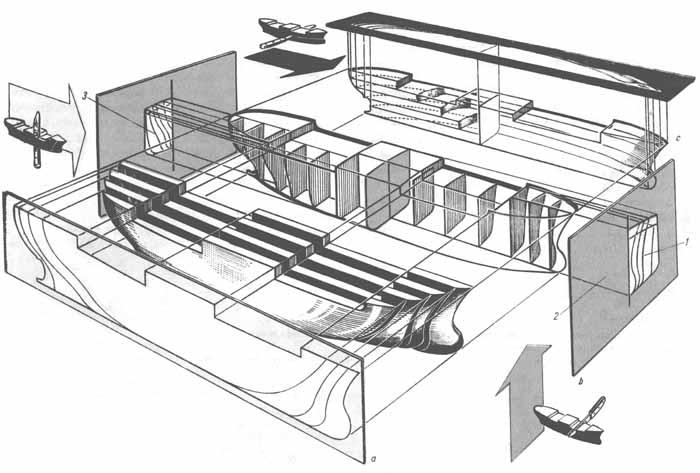

Геометрическая форма наружной поверхности корпуса судна изображается в виде теоретического чертежа (рис.3).

За плоскости проекций теоретического чертежа принимают следующие:

- основную плоскость (ОП), проходящую через средний прямолинейный участок линии киля

- диаметральную (вертикально-продольную), проходящую вдоль всего судна и условно делящую его на две симметричные части – правый и левый борт. Проекция судна на эту плоскость - бок.

- плоскость грузовой (ГВЛ) или конструктивной (КВЛ) ватерлинии, совпадающую с поверхностью спокойной воды при плавании судна по проектную осадку. Проекция судна на эту плоскость – полуширота.

- плоскость мидель-шпангоута (вертикально-поперечную), проходящую посредине расчетной длины судна и делящую его на две несимметричные части – носовую и кормовую. Проекция судна на эту плоскость - корпус.

Рис.2 - Изображение корпуса судна на теоретическом чертеже:

а - бок, b - корпус, с - полуширота, 1 - корпус носовой оконечности, 2 - диаметральная плоскость, 3 - корпус кормовой оконечности

Сечения судна плоскостями, параллельными плоскостям проекций, образуют три системы главных сечений: шпангоуты, ватерлинии и батоксы.

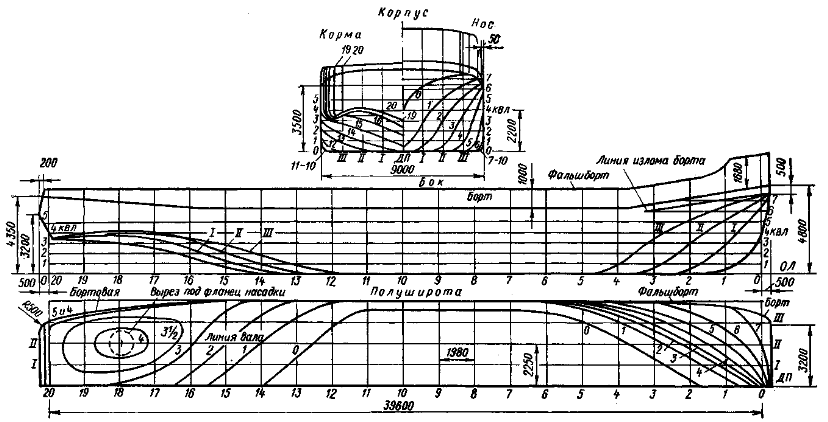

Рис.3 – Теоретический чертеж корпуса судна

Теоретический чертеж – основа всех судостроительных чертежей, например, положения и контура конструктивных шпангоутов (плазовый чертеж), разверток листов, а также теоретических расчетов судна (например, расчетов остойчивости и дифферента).

Главными геометрическими размерениями судна является его длина L, ширина B, высота борта H и осадка T (см. рис.4).

Длина наибольшая

![]() - расстояние, измеренное в горизонтальной

плоскости между крайними точками носовой

и кормовой оконечностей корпуса без

выступающих частей.

- расстояние, измеренное в горизонтальной

плоскости между крайними точками носовой

и кормовой оконечностей корпуса без

выступающих частей.

Длина по

конструктивной ватерлинии

![]() - расстояние, измеренное в плоскости

конструктивной ватерлинии между точками

пересечения ее носовой и кормовой частей

с диаметральной плоскостью.

- расстояние, измеренное в плоскости

конструктивной ватерлинии между точками

пересечения ее носовой и кормовой частей

с диаметральной плоскостью.

Длина между

перпендикулярами

![]() - расстояние, измеренное в плоскости

конструктивной ватерлинии между носовым

и кормовым перпендикулярами.

- расстояние, измеренное в плоскости

конструктивной ватерлинии между носовым

и кормовым перпендикулярами.

Рис.4 – Главные геометрические размерения судна

Длина по любой

ватерлинии

![]() измеряется, как

измеряется, как

![]() .

.

Длина

цилиндрической вставки

![]() - длина корпуса судна с постоянным

сечением шпангоута.

- длина корпуса судна с постоянным

сечением шпангоута.

Ширина наибольшая

![]() - расстояние, измеренное между крайними

точками корпуса без учета выступающих

частей.

- расстояние, измеренное между крайними

точками корпуса без учета выступающих

частей.

Ширина на мидель-шпангоуте В - расстояние, измеренное на мидель-шпангоуте между теоретическими поверхностями бортов на уровне конструктивной или расчетной ватерлинии.

Высота борта Н - вертикальное расстояние, измеренное на мидель-шпангоуте от горизонтальной плоскости, проходящей через точку пересечения килевой линии с плоскостью мидель-шпангоута, до бортовой линии верхней палубы.

Высота борта

до главной палубы

![]() - высота борта до самой верхней сплошной

палубы.

- высота борта до самой верхней сплошной

палубы.

Осадка (Т) - вертикальное расстояние, измеренное в плоскости мидель-шпангоута от основной плоскости конструктивной или расчетной ватерлинии.

Осадка носом

и осадка кормой

![]() и

и

![]() - измеряются на носовом и кормовом

перпендикулярах до любой ватерлинии.

- измеряются на носовом и кормовом

перпендикулярах до любой ватерлинии.

Средняя осадка Тср - измеряется, от основной плоскости до ватерлинии в середине длины судна.

Носовая и кормовая седловатость hн и hк - плавный подъем палубы от миделя в нос и корму; величина подъема измеряется на носовом и кормовом перпендикулярах.

Погибь бимса hб - разница по высоте между краем и серединой палубы, измеренная в самом широком месте палубы.

Надводный борт F - расстояние, измеренное по вертикали у борта на середине длины судна от верхней кромки палубной линии до верхней кромки соответствующей грузовой марки.

Форма судна в известной мере характеризуется следующими коэффициентами полноты и соотношениями главных размерений (см. рис.5):

Рис.5 – Определение коэффициентов полноты корпуса судна

Коэффициент

общей полноты водоизмещения

![]() - отношение объема

- отношение объема

![]() подводной части корпуса к объему

прямоугольного параллелепипеда с

размерами ребер

подводной части корпуса к объему

прямоугольного параллелепипеда с

размерами ребер

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

в который вписывается этот объем (рис.5,

а):

,

в который вписывается этот объем (рис.5,

а):

![]() .

.

Коэффициент

полноты площади ватерлинии

![]() - отношение площади конструктивной

(грузовой) ватерлинии

- отношение площади конструктивной

(грузовой) ватерлинии

![]() к площади описанного вокруг нее

прямоугольника со сторонами

к площади описанного вокруг нее

прямоугольника со сторонами

![]() и

и

![]() (рис.5, б):

(рис.5, б):

![]() ,

,

Коэффициент

полноты площади мидель-шпангоута

![]() - отношение

погруженной части площади мидель-шпангоута

- отношение

погруженной части площади мидель-шпангоута

![]() к площади описанного вокруг него

прямоугольника со сторонами

к площади описанного вокруг него

прямоугольника со сторонами

![]() и

и

![]() (рис.5, в):

(рис.5, в):

![]() ,

,

Коэффициент

вертикальной полноты

корпуса

![]() - отношение объема подводной части

корпуса

- отношение объема подводной части

корпуса

![]() к объему прямого цилиндра с основанием,

ограниченным обводом конструктивной

ватерлинии и образующей, равной осадке

судна

к объему прямого цилиндра с основанием,

ограниченным обводом конструктивной

ватерлинии и образующей, равной осадке

судна

![]() :

:

![]() .

.

Коэффициент

продольной полноты

![]() - отношение

объема подводной части корпуса

- отношение

объема подводной части корпуса

![]() к объему цилиндра, основание которого

очерчено обводом мидель-шпангоута, а

длина образующих равна длине судна

к объему цилиндра, основание которого

очерчено обводом мидель-шпангоута, а

длина образующих равна длине судна

![]() :

:

![]() .

.

Основными

соотношениями главных размерений

являются

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

а также обратные им соотношения.

,

а также обратные им соотношения.

Рассмотрим далее классификацию морских судов.

Увеличивающийся поток грузов, перевозимых морским путем, стремление к снижению транспортных расходов и к максимальной загрузке имеющихся портов, разнообразие перевозимых грузов, развитие технологии судостроения, а также становящийся все более популярным туризм, - все это привело к тому, что традиционное, действовавшее еще полвека назад деление судов на пассажирские и грузовые сейчас уже не принято.

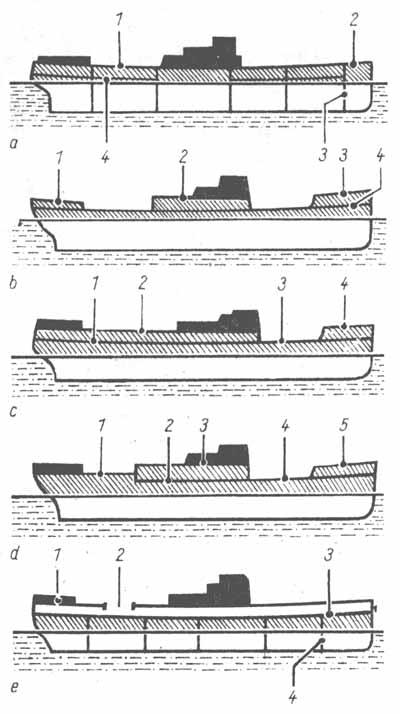

Суда классифицируются: по АКТ, по району плавания, по типу движителя и двигателя, по характеру движения и, наконец, по назначению. По АКТ различают суда полнонаборные и шельтердечные (рис. 6).

Полнонаборные суда имеют палубу, идущую от кормы до носа, которая одновременно служит палубой надводного борта и палубой переборок, так как до нее доводятся поперечные водонепроницаемые переборки (рис. 6, а). Разновидности полнонаборных судов: трехостровное, колодезное и колодезное с квартердеком. Трехостровное судно (рис. 6, b) имеет три надстройки: в корме (ют), посередине судна (средняя надстройка) у в носу (бак). Этот тип судна был распространен в период между двумя мировыми войнами. Иногда кормовую и среднюю надстройки объединяли в сплошную кормовую надстройку. При этом между кормовой надстройкой и баком образовывался так называемый колодец. Отсюда название «колодезное судно» (рис. 6, с). Объем трюмов ограничивается в корме туннелем гребного вала и формой кормовой оконечности. Для компенсации главную палубу в этом месте иногда приподнимали (рис. 6, d), обычно на половину твиндека, и возник так называемый квартердек.

а - полнонаборное судно 1 - верхняя палуба и палуба переборок; 2 - запас плавучести; 3 - переборки; 4 - твиндек

b - трехостровное судно 1 - ют; 2 - средняя надстройка; 3 - бак; 4 - главная (верхняя палуба)

с -колодезное судно 1 - верхняя палуба; 2 - удлиненный ют; 3 - колодец; 4 - бак

d - колодезное судно с квартердеком 1 - квартердек; 2 - верхняя палуба; 3 - средняя надстройка; 4 - колодец; 5 - бак

е – шельтердечное судно 1 - главная палуба и шельтердек; 2 - обмерный люк; 3 - палуба надводного борта (палуба переборок); 4 - переборки

Рис.6 – Архитектурно-конструктивные типы судов

У полнонаборных судов и их разновидностей запас плавучести определяется объемом корпуса судна между ватерлинией при максимальной осадке и палубой переборок. На рисунке заштрихованная площадь соответствует запасу плавучести полнонаборных судов. Шельтердечные суда (рис. 6, е) обладают значительно меньшим запасом плавучести, чем полнонаборные. Верхняя палуба у шельтердечных судов служит одновременно главной палубой, а палуба переборок (палуба надводного борта) расположена ниже. На верхней палубе находятся надстройки, но они при обмере судна не принимаются во внимание, так как не являются непроницаемыми и сплошными. Эти надстройки показаны на рисунке темными прямоугольниками.

По району плавания различают суда неограниченного плавания, которые иногда называют также судами дальнего плавания или морскими судами, и суда ограниченного плавания (суда прибрежного плавания, суда для плавания в морских бухтах и т. д.

По типу главного двигателя различают суда с паровым двигателем (с поршневой паровой машиной и паровой турбиной); суда с двигателем внутреннего сгорания (с двигателем внутреннего сгорания и с газовой турбиной); суда с атомным двигателем. Это разделение судов по типу двигателя является весьма грубым.

По типу движителя суда с механическим приводом различают: суда с гребными колесами (в наше время почти не встречаются; суда с гребным винтом (винт фиксированного шага и винт регулируемого шага), который может также находиться в насадке; суда со специальным движителем (крыльчатым и водометным).

Другие, менее важные принципы классификации судов - по виду применяемого материала (суда из дерева, легких сплавов, пластмассы, железобетона) и по количеству корпусов (однокорпусные, двухкорпусные – катамараны и трехкорпусные – тримараны).

С развитием судостроения все актуальнее становится классификация судов по принципу движения на воде. Различают водоизмещающие суда (к ним относится подавляющее большинство морских судов) и суда, которые поддерживаются при движении динамической силой (суда на подводных крыльях и суда на воздушной подушке).

С точки зрения эксплуатации наиболее важным является деление судов по назначению, поскольку в последнее время быстро развивается специализация судов.

По назначению различают пассажирские суда, в том числе: линейные пассажирские лайнеры, круизные и каботажные пассажирские суда (для экскурсий и круизов) и грузовые суда, в том числе универсальные для генеральных грузов, контейнеровозы, накатные суда (суда с горизонтальной грузообработкой), баржевозы, для перевозки массовых грузов, танкеры, рефрижераторные и прочие суда для перевозки специальных грузов (например, для перевозки леса, машин, сверхтяжелых грузов и т.д.).

Грузовые суда можно подразделять также по виду их эксплуатации: на линейные суда, которые курсируют между портами по расписанию, и суда нерегулярного плавания (трампы), которые ходят в зависимости от накопления партии груза.

Следует еще назвать рыболовные суда (рыболовные исследовательские, промысловые, перерабатывающие суда-фабрики и транспортные для рыбы и рыбопродуктов), а также специальные и вспомогательные суда (для гидрографических и океанологических исследований, кабельные, буксиры, ледоколы, пожарные, спасательные и др.).

Морское судоходство — перевозка людей и грузов морем — издавна связано с определенным риском. Не всегда судно было в состоянии противостоять морской стихии. И в наше время случаются не только повреждения, но и гибель судов из-за неудовлетворительных прочности, остойчивости, надежности оборудования и оснащения судна, неправильного размещения груза, ошибок в судовождении, а также вследствие пожаров, столкновений и посадок на мели. Поэтому повышение безопасности плавания судов всегда было серьезной задачей. В XVIII-ом столетии возникли первые национальные классификационные общества, которые распределили морские суда того времени — парусные — на соответствующие классы в зависимости от их мореходности. После гибели участвовавшего в гонках за «Голубую ленту» пассажирского лайнера «Титаник» в 1912 г. был проведен ряд международных конференций по безопасности судов и приняты соответствующие конвенции.

После второй мировой войны в рамках ООН была образована Межправительственная морская консультативная организация (ИМКО), в компетенцию которой входит международное сотрудничество по вопросам безопасности в области судостроения и судоходства. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1960 г. и новое Международное соглашение о грузовых марках 1966 г. признаны почти всеми правительствами судоходных государств и нашли отражение в юридических бюллетенях, правилах и т. д. Наряду с этим существуют и другие национальные правила, которые касаются безопасности судоходства и судов. Соблюдение правил постройки судов, которые содержатся в вышеназванных договорах и соглашениях, контролируется национальными классификационными или другими государственными органами.

Так как безопасность судна зависит главным образом от его прочности, остойчивости, надежности оборудования и оснащения, страховые общества при заключении договора определяют характеристики и состояние судна. Для того чтобы не ошибиться, страховые общества в прошлом держали на службе собственных экспертов, которые должны были судить о техническом состоянии судов. Возникшие позже объединения экспертов разделили все суда на классы в зависимости от их мореходности и присвоили каждому классу определенный знак. Первый печатный перечень, в котором определенными символами были обозначены характеристики судов, появился в 1764 г. в Англии — он был издан Регистром Ллойда. Это классификационное общество возникло в 1760 г. и наряду с французским Бюро Веритас, основанным в 1828 г., является старейшим. Все страны с развитым судоходством имеют собственные национальные классификационные организации, которые на основе опыта постройки и эксплуатации судов издают Правила их классификации, постройки и обеспечения безопасности судов.

Основные задачи классификационных обществ:

-

Разработка и издание Правил;

-

Проверка классификационной документации (чертежей) на новых и переоборудованных судах;

-

Приемка судов на верфях и надзор за постройкой новых судов, а также за ремонтом и переоборудованием старых;

-

Классификация и классификационные (ревизионные) осмотры судов, находящихся в эксплуатации;

-

Регистрация судов в судовом Регистре.

Издание Правил необходимо для того, чтобы информировать пароходства, проектные бюро и судостроительные верфи об условиях классификации. В них содержатся требования к материалам, размеры и условия изготовления деталей корпуса судна, правила монтажа механических и электрических установок, технология выполнения сварки и клепки, правила по оборудованию и оснащению, обеспечению необходимой остойчивости и защиты от пожаров. Кроме того, издаются Правила для особых типов судов и установок (танкеров, рудовозов и судов для массовых грузов, яхт, трюмных холодильных установок и т. д.). Существуют Правила, которые относятся к безопасности эксплуатации и движения судов, такие как Правила по обеспечению непотопляемости, Правила содержания радио-, теле- и навигационных установок, Предписания или рекомендации по размещению грузов — зерна, руды и т. д. Объем правил, публикуемых классификационными организациями, зависит от возложенных на них задач и данных им прав.

При проведении надзора за постройкой на верфи и классификации судов классификационные органы исходят из соответствующей документации. В документах (чертежах, расчетах, описаниях) должны содержаться все данные, которые необходимы для оценки прочности и надежности судна в целом или отдельных установок и частей оборудования. Постройку новых и переоборудуемых старых судов можно производить только после утверждения всей необходимой для этого документации.

При классификации судна исходят из того, что его корпус, установки, оборудование и устройства должны соответствовать требованиям, имеющим юридическую силу. Класс присваивается судну на несколько лет, если оно находится в удовлетворительном состоянии. На судне проводятся регулярные классификационные осмотры — ревизии. Обычно суда осматриваются раз в год на плаву с целью подтверждения класса и каждые 3—5 лет в доке для обновления класса. От этого правила бывают отклонения: суда с более сильным износом и старые, которые уже не имеют наивысшего класса, осматриваются через более короткие промежутки времени. Пассажирские суда раз в год, а грузовые и прочие морские суда один раз между двумя осмотрами по обновлению класса подвергаются осмотру днища в доке. Наряду с этими регулярными ревизиями проводятся также особые ревизии после аварии, пожара или другого повреждения судна.

Классификация судна подтверждается:

— присвоением ему класса;

— составлением аттестата класса судна (сертификата) и других документов, а также передачей их владельцу судна (судовладельцу, капитану).

Список судов, которым присвоен класс Регистра, ежегодно публикуется классификационными обществами.

С ростом интенсивности судоходства увеличилось также количество морских катастроф, в результате которых гибнут люди и большие материальные ценности. К причинам многих несчастных случаев следует отнести неудовлетворительное состояние предохранительных устройств, недостаточную прочность и неполноценное оборудование судов, а также слабую профессиональную подготовку членов экипажей. Поэтому морские страны договорились о минимальных требованиях, которые должны предъявляться к судам в отношении их безопасности. Первое соглашение 1914 года было в 1929 г. заменено Лондонской конвенцией об охране человеческой жизни на море (СОЛАС 1929), которая в 1948 и в 1960 гг. переиздавалась. Новые изменения были разработаны конференцией, проведенной в 1972 г. СОЛАС содержит требования, которые обязательны для всех судов (за исключением военных) государств — участников договора.

Эти требования в основном касаются:

— текущих осмотров и проверок судов, включая машинные установки, устройства и оборудование, а также составления свидетельств о безопасности;

— конструкции судна в отношении разделения корпуса пассажирских судов переборками и остойчивости поврежденных судов;

— выполнения и установки переборок пиков и машинного отделения, туннеля гребного вала, двойного дна;

— закрытия отверстий в водонепроницаемых переборках и в наружной обшивке ниже предельной осадки;

— водоотливных систем на пассажирских судах;

— документации по остойчивости для пассажирских и грузовых судов, а также планов обеспечения безопасности при поступлении воды для машин и электрических установок;

— противопожарной защиты, обнаружения и тушения пожаров на пассажирских и грузовых судах, а также общих мероприятий по борьбе с пожарами;

— оборудования пассажирских и грузовых судов спасательными средствами;

— оборудования судов телеграфными и радиотелефонными установками.