Данилевский_Пародонтология

.pdfиантиспастические средства. Препараты пустырника пятилопастного (настой, настойка) используются как успокаивающее средство при повышенной возбудимости, неврозах, ранних стадиях гипертонической болезни. В этих же целях назначают успокаивающие сборы лекарственных трав. Успокаивающим

игипотензивным действием обладают алкалоиды раувольфии змеиной, препараты шлемника байкальского, рябины черноплодной, боярышника кроваво-красного и др.

Психотерапия — психологическое воздействие. Включает деонтологическую подготовку, беседы, укрепляющие волю больного и его веру в выздоров¬ ление, успех проводимого лечения и др. Это способствует активному участию больного в проводимой терапии, что важно при лечении генерализованного пародонтита, особенно при активном прогрессирующем его течении и частых обострениях.

ДИЕТОТЕРАПИЯ

Диетотерапия — важное средство в комплексном лечении заболеваний па¬ родонта, особенно в подростковом возрасте. Диета должна быть разнообраз¬ ной, полноценной, достаточно калорийной, содержать легкоусвояемые белки, минеральные вещества, жиры, углеводы, витамины и др. При хронических формах заболеваний пародонта обычно рекомендуется мол очно-растительная диета, богатая витаминами, минеральными солями, белками.

Следует ограничивать блюда, богатые углеводами, жирами, экстрактивными веществами. Обязательны различные овощи (салаты), фрукты, молоко (нату¬ ральное и кислое), творог, сыр, рыба, хлеб из муки грубого помола, орехи и др.

Для усиления лечебно-профилактического действия диеты могут быть ис¬ пользованы различные пищевые добавки, которые регулируют процессы об¬ мена минеральных веществ в организме. Показано применение солодово-ку- курузного экстракта по столовой ложке 2—3 раза в день. Он содержит комплекс микроэлементов (кобальт, никель, золото, медь, цинк), минеральных веществ (кальций, магний, натрий, железо и др.), витамины, ценные незаменимые бел¬ ки, гормоны, ферменты.

Высокими питательными и лечебными качествами облапает паста «Оке¬ ан» - продукт из креветок, содержащий удачно сбалансированные белки, жи¬ ры, минеральные соли, биологически активные вещества (незаменимые ами¬ нокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, фосфатиды, витамины раз¬ личных групп, макро- и микроэлементы).

Для предупреждения развития остеопороза и резорбции кости альвеоляр¬ ного отростка челюстей применяют препараты, угнетающие активность остео¬ кластов и являющиеся специфическими ингибиторами костной резорбции — «Фосамакс», «Миокальцик», "Остеохин" и др; остеопротекторы - «Полисол», "Космол", «Сунамол-Л» и др. Сбалансированный состав легко усвояемых мо¬ лочных белков, жиров и углеводов, оптимальное соотношение между кальци¬ ем и фосфором способствуют активному прохождению, усвоению и удержа¬ нию кальция в костной ткани (В.В.Поворознюк, 1998; Г.Н.Вишняк, 1999).

3 95

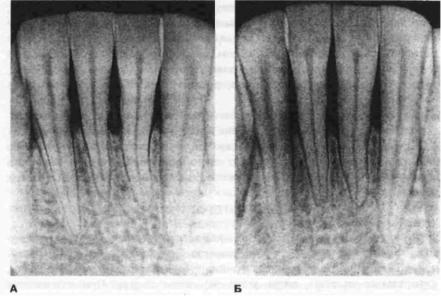

Рис. 349. Генерализованный пародонтит. Рентгенограммы 2112 зубов:

А- до лечения; Б - после лечения

Врезультате проводимой комплексной терапии происходит стабилизация патологического процесса (рис. 349).

ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

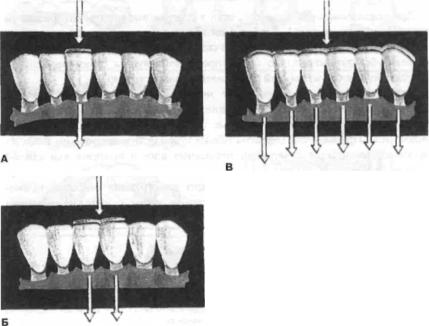

В основе ортопедического лечения болезней пародонта лежит использова¬ ние резервных сил пародонта; выравнивание функционально-силовых взаи¬ моотношений и их перераспределение между группами зубов и зубными ряда¬ ми в целом (рис. 350).

Создание различными конструкциями шин и шин-протезов устойчивости зубов при жевании способствует эффективности лечения заболеваний пародонта.

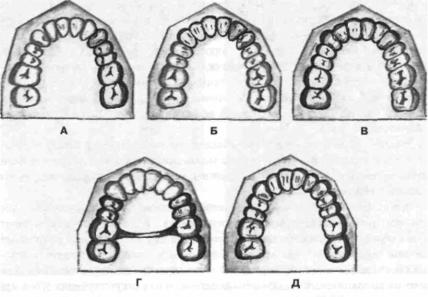

В зависимости от объединенных в функциональный блок зубов принято различать следующие виды стабилизации: сагиттальную, фронтальную, фронтосагиттальную, парасагиттальную и по дуге (рис. 351).

С учетом состояния зубного ряда виды стабилизации могут быть подразде¬ лены на линейные — при шинировании передних зубов нижней челюсти

ижевательных зубов одной стороны на верхней и нижней челюстях; аркооб¬ разные — типичные при шинировании передних зубов верхней челюсти; дуго¬ образные — при шинировании групп зубов в единый блок как верхней, так

инижней челюсти.

396

Сложный характер жевательных движений, слагающихся из переднезадних движений нижней челюсти при откусывании пиши, а также при размалываю¬ щих боковых движениях создает горизонтальные нагрузки на пародонт ши¬ нированных зубов. При линейных, а также аркообразных видах стабилизации эти горизонтальные нагрузки не гасятся, в связи с чем лечебный эффект ши¬ нирования не достигается. При сочетанном их применении — фронтосагиттальном или парасагиттальном — отрицательные горизонтальные нагрузки нейтрализуются, гасятся. Наилучший эффект отмечается при стабилизации зубного ряда по дуге.

Выравнивание функционально-силовых взаимоотношений между группа¬ ми зубов и зубными рядами в целом с пораженным пародонтом при жевании предусматривает проведение тщательного анализа одонтопародонтограммы каждого больного.

Ортопедическое лечение при болезнях пародонта может осуществляться при сохранении всех зубов в зубных рядах. В таких случаях говорят о «шинировании», иммобилизации всех зубов так называемыми назубными шинами как съемными, так и несъемными. Болезни пародонта нередко сопро¬ вождаются дефектами зубных рядов. В таких случаях в задачу ортопедического лечения дополнительно включается восстановление отсутствующих зубов ис¬ кусственными. Для этих целей используют конструкции, которые называют шинами-протезами. Они могут быть как «назубные» (несъемные), так и «зубодесневые» (съемные).

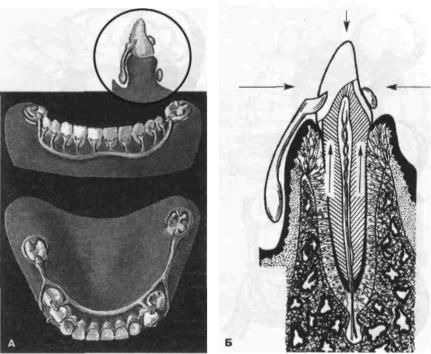

Рис. 350. Распределение жевательно¬ го давления при шинировании зубов. Перераспределение давления на паро¬

донт:

А - нагружу в 12 кг воспринимает пародонт одного зуба; Б - нагрузку в 12 кг через шину воспринимает пародонт двух зубов - по 6 кг каждый; В — нагрузку в 12 кг через шину воспринимает пародонт 6 зубов - по 2 кг каждый

397

Рис. 351. Виды стабилизации зубного ряда:

Л - сагиттальная; Б - фронтальная; В - фронтосаггитальная; Г |

парасагиттальная; |

Д — по дуге |

|

При локализованном процессе, если в функционально ориентированной группе страдает пародонт 1—2 зубов, можно ограничиться применением шины по типу фронтальной или сагиттальной стабилизации. Если в процесс вовлече¬ ны все зубы функционально ориентированной 1руппы, применение шин фронтальной или сагиттальной стабилизации недостаточно.

При генерализованном процессе независимо от степени поражения пародонта основным видом стабилизации является шинирование по дуге. На¬ иболее щадящие цельнолитые съемные шины применяются при интактном зубном ряде. При наличии дефектов зубных рядов цель шинирования и проте¬ зирования достигается сочетанием несъемных шин и протезов или единой съемной цельнолитой шины.

Из множества несъемных шинирующих конструкций широкое приме¬ нение находят для передних зубов балочные шины с интрадентальными

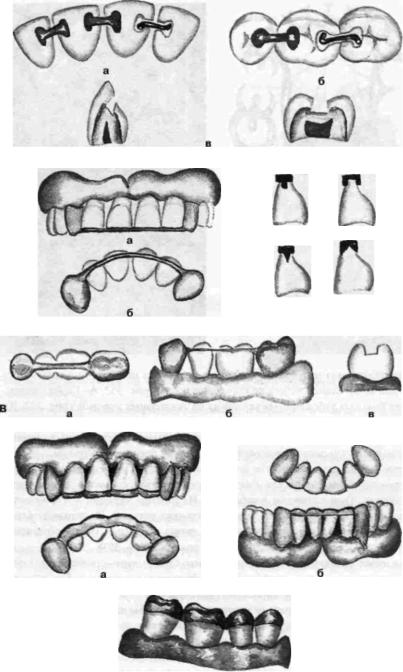

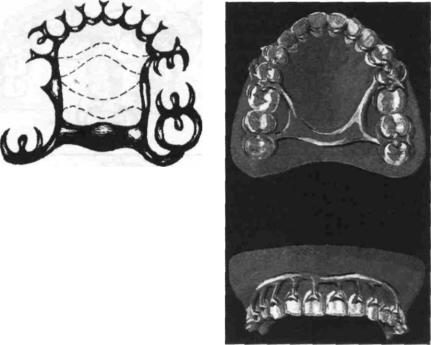

Рис. 352. Несъемные шинирующие конструкции:

А - балочная шина с парапульпарными штифтами: а - в области передних зубов; б - в области боковых зубов; в — вид фиксирующей полости сбоку; Б — балочная шина без штифтов: а — вид спереди; б — вид сверху; в - фиксирующие площадки; В — балочная шина для жевательных зубов: а — вид сверху; б — вид сбоку; в — форма фиксирующей площадки; Г — колпачковая шина: а — на зубы верхней челюсти; б - на зубы нижней челюсти; Д — шина из экваторных коронок, фиксированная на боковых зубах нижней челюсти

398

399

Рис. 353. Шинирующий бюгельный протез для верхней челюсти с различ¬ ным расположением дуг

Рис. 354. Шинирующий бюгельный протез с вестибулярными когтеобразными отростками и оральным много¬ звеньевым кламмером

(парадентальными) штифтами, балочные шины без штифтов и аналогичные шины для жевательных зубов, колпачковые шины (рис. 352, А—Г). Для шини¬ рования боковых зубов применяют шину из экваторных коронок (рис. 352, Д).

При создании фронтосагиттальной стабилизации по дуге целесообразно включение в несъемные конструкции так называемых ретенционных опорноудерживающих коронок на все верхние и нижние первые премоляры.

Впоследние годы в качестве шин и шин-протезов при генерализованном

илокализованном процессах широко применяются съемные цельнолитые конструкции. Они включают в себя дуги. На нижней челюсти — это язычная или щечная дуга в зависимости от анатомических условий. На верхней челюс¬ ти дуга как таковая трансформировалась в литую пластинку. На нёбе она зани¬ мает переднее, среднее или дистальное положение (рис. 353).

Важными составными частями съемных шип и шин-протезов являются шинирующие элементы, выполняющие функции ретенции зубов и самой шины, а также перераспределяющие давление между отдельными труппами зубов и базисами, несущими искусственные зубы. Применяют амбразурные или когтеобразные шинирующие отростки, которые располагаются с вести¬ булярной и язычной (нёбной) сторон между контактными точками рядом стоящих зубов (преимущественно передних), что создает устойчивость зуба. Однако эти отростки не препятствуют вертикальному смешению зуба.

400

Рис. 355. Шина-протез на нижнюю челюсть с вестибулярной дугой и плечом кламмера Роуча:

А - общий вид; Б - схема шинирующего действия плеча кламмера Роуча со щечной и язычной поверхностей зубов

Располагаясь по режущему краю передних зубов, шина недостаточно эсте¬ тична (рис. 354).

Для создания устойчивости зуба при вертикальных и горизонтальных нагрузках и устранения эстетического недостатка в основе шинирующих эле¬ ментов используют плечо кламмера Роуча. Сама шина состоит из двух дуг - язычной (нёбной) и вестибулярной. От вестибулярной дуги по направлению к каждой коронке шинируемого зуба на жестком вертикальном отростке отхо¬ дит расщепленное ретенционное плечо, которое располагается под или над ли¬ нией обзора, определенной в параллелометре. С язычной (нёбной) стороны проходит многозвеньевой кламмер над (или под) зубным бугорком, жестко соединяясь между клыками с оральной дугой. Многозвеньевой кламмер в пе¬ реднем отделе протеза может выполнять роль дуги (рис. 355, А). При горизон¬ тальных нагрузках вестибулярное плечо кламмера Роуча и орально располо¬ женный многозвеньевой кламмер препятствуют вестибулооральному смеще¬ нию зуба. При вертикальной нагрузке вестибулярное плечо кламмера Роуча,

401

|

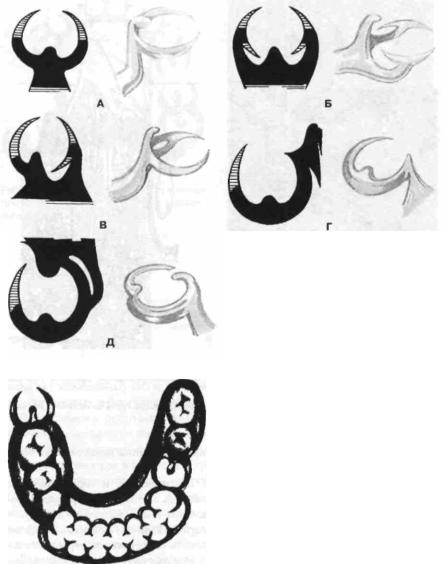

Рис. 356. Типы кламмеров |

системы |

||||

|

Ней: |

|

|

|

|

|

|

А - кламмер Акера; Б — кламмер Роуча; В — |

|||||

|

комбинированный кламмер: Г — одноплечий |

|||||

|

кламмер; Д - круговой (кольцевой кламмер). |

|||||

|

располагаясь под или над линией об¬ |

|||||

|

зора, препятствует |

смешению зуба |

||||

|

в аксиальном направлении (рис. 355, |

|||||

|

Б). |

|

|

|

|

|

|

Кроме указанных, |

эффективны¬ |

||||

|

ми шинирующими |

элементами яв¬ |

||||

|

ляется |

кламмер |

Акера, |

кламмер |

||

|

Бонвила |

(двойной |

Акер), |

кламмер |

||

|

Роуча, кламмер комбинированный, |

|||||

|

кламмер |

одноплечий |

и |

круговой |

||

|

(рис. 356). Достоинством этих клам¬ |

|||||

|

меров является то, что все их состав¬ |

|||||

|

ляющие элементы создают надежную |

|||||

Рис. 357. Съемная цельнолитая шина- |

фиксацию зубов при |

вертикальных |

||||

и горизонтальных нагрузках. |

||||||

протез |

||||||

Более сложные условия возника¬ ют при использовании съемных цельнолитых шин-протезов (рис. 357). В такой конструкции соединены шинирующие элементы, располагающиеся на зубах, и искусственный базис, опирающийся на слизистую оболочку протезного ло¬ жа. Имея различную степень вертикальной подвижности между пародонтом

402

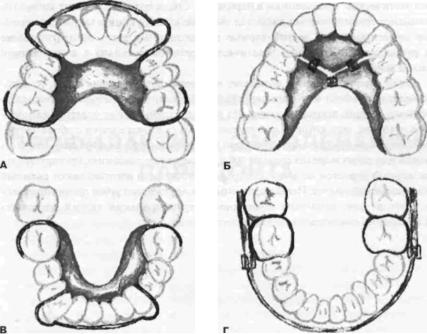

Рис. 358. Ортодонтические аппараты:

А — пластинка с вестибулярной ретракционной проволочной дугой по верхней челюсти; Б — расширяющая пластинка с секторальными распилами; В — аппарат па нижней челюсти с проволочной дугой; Г - аппарат Энгля

зубов и слизистой оболочкой, шина-протез «работает» в сложных статико-ди- намических условиях. Учет этих условий, установленных на одонтопародонтограмме, предусматривает выбор трех видов соединения шинирующих элемен¬ тов с каркасом шины-протеза: стабильный (жесткий), полулабильный (полу¬ жесткий) и лабильный (подвижный шарнирный). Важным является перенос расположения окклюзионной накладки на сторону с рядом стоящим зубом.

Тот или иной вид соединения может быть применен как при «включен¬ ных», дистально ограниченных, так и при «концевых», дистально не ограни¬ ченных типах дефектов.

При заболеваниях пародонта нередко происходит перемещение зубов с образованием трем и диастем, возможно вестибулярное положение всей передней группы зубов верхней челюсти, вращение зуба вокруг продольной оси. Кроме того, генерализованный пародонтит может протекать на фоне сформированной аномалии прикуса. Поэтому в комплексное лечение включа¬ ют ортодонтические мероприятия.

Известно, что даже при здоровом пародонте активные элементы ортодонтических аппаратов могут развивать такие силы, которые будут способствовать

403

патологическим проявлениям в пародонте. Среди ортодонтических аппаратов наименее травматичными являются съемные конструкции с такими активны¬ ми элементами, как вестибулярные ретракционные дуги, протрагирующие и рукообразные пружины, эластические резиновые кольца с дозированной силой действия.

Если в период лечения возникает необходимость удаления зубов, то обра¬ зовавшийся дефект в зубных рядах можно восстановить методом непосредст¬ венного зубного протезирования. Из всех способов следует отдать предпочте¬ ние методике, при которой до удаления зубов снимают слепки с обеих челюс¬ тей, модели в центральной окклюзии загипсовывают в окклюдатор, затем на одной или обеих моделях срезают зубы, подлежащие удалению, гравируют аль¬ веолярный отросток по законам атрофии, после чего изготавливают съемный пластиночный протез. Непосредственно после удаления зубов протез припасо¬ вывают во рту, исключив возможность травмирования тканей пародонта и изменения окклюзионных взаимоотношений.