- •Методические указания

- •Для самоподготовки к сдаче практических навыков

- •По дисциплине «Общая хирургия»

- •Для студентов 3 курса лечебного факультета

- •Содержание

- •Список условных сокращений

- •Предисловие

- •Введение

- •2. Использование индивидуального перевязочного пакета.

- •3. Наложение окклюзионной повязки при открытом пневмотораксе.

- •4. Определение пригодности гипса.

- •5. Приготовление гипсовых бинтов и лонгет.

- •6. Техника наложения и снятия гипсовых повязок.

- •7. Перевязка больному в гнойном отделении.

- •8. Приготовление перевязочного материала.

- •9. Укладывание перевязочного материала, перчаток, белья в биксы.

- •10. Загрузка и разгрузка парового стерилизатора.

- •11. Стерилизация металлических инструментов, изделий из резины, стекла.

- •12. Контроль стерильности.

- •13. Обработка рук хирурга перед операцией.

- •14. Подготовка операционного поля.

- •15. Одевание хирурга в стерильную одежду.

- •16. Ингаляция кислорода.

- •17. Способы обеспечения проходимости верхних дыхательных путей.

- •18. Искусственная вентиляция лёгких.

- •19. Непрямой массаж сердца.

- •20. Техника местной анестезии.

- •21. Спинномозговая анестезия.

- •22. Перидуральная анестезия.

- •23. Анестезия по Лукашевичу-Оберсту.

- •29. Паравертебральная, межрёберная новокаиновые блокады.

- •24. Шейная вагосимпатическая и паранефральная блокады.

- •25. Прижатие артерий в типичных местах с целью остановки кровотечения.

- •26. Наложение и снятие кровоостанавливающего жгута и закрутки.

- •27. Определение групп крови с помощью стандартных изогемагглютинирующих сывороток.

- •28. Проба на индивидуальную совместимость и резус-совместимость.

- •29. Определение резус-фактора.

- •30. Биологическая проба.

- •31. Установка и заполнение системы для внутривенного капельного переливания крови и кровезаменителей.

- •32. Сбор анамнеза и объективное исследование больного.

- •33. Измерение длины верхней и нижней конечности.

- •35. Измерение окружности грудной клетки, живота.

- •36. Определение частоты пульса, дыхания, измерение артериального давления.

- •37. Описание локального статуса по заданию (перелом, рана, ожог, воспаление, опухоль, грыжа).

- •38. Обезболивание при вправлении вывиха.

- •39. Техника вправления вывихов плеча и бедра по Кохеру и Джанелидзе.

- •Вправление вывиха бедра способом Джанелидзе.

- •Вправление вывиха бедра способом Кохера .

- •40. Техника транспортной иммобилизации при переломах плеча, костей предплечья, переломе пястных костей, бедра, голени, стопы.

- •41. Наложение шины Дитерихса при переломе бедренной кости.

- •42. Наложение абдукционной шины цито при переломе плеча.

- •43. Обезболивание области перелома.

- •44. Техника лейкопластырного и клеевого вытяжения.

- •45. Приготовление кровати для больных со скелетным вытяжением, подготовка шины Белера.

- •46. Техника скелетного вытяжения за мыщелки бедра, бугристость большеберцовой кости, надлодыжечную область, пяточную кость, локтевой отросток.

- •47. Диагностика по рентгенограммам вида перелома. Рекомендации по лечению.

- •48. Техника люмбальной пункции.

- •49. Техника плевральной пункции.

- •50. Техника активной аспирации из плевральной полости с использованием трёхбаночной системы.

- •51. Техника промывания желудка.

- •52. Техника очистительной и сифонной клизмы.

- •53. Техника первичной хирургической обработки.

- •54. Техника вторичной хирургической обработки.

- •55. Техника наложения провизорных, первично-отсроченных, вторичных ранних, вторичных поздних швов.

- •56. Снятие швов.

- •57. Определение площади ожоговой поверхности.

- •58. Техника пересадки кожи при ожогах.

- •59. Техника вскрытия поверхностных гнойников (абсцессы, флегмоны, карбункул).

- •60. Техника вскрытия панарициев.

- •61. Техника вскрытия маститов.

- •62. Техника выполнения разрезов при анаэробной инфекции.

- •63. Пункция коленного, тазобедренного, плечевого, локтевого суставов.

- •64. Профилактика и лечение пролежней.

- •65. Введение противостолбнячной сыворотки.

- •Заключение.

- •Библиографический список.

49. Техника плевральной пункции.

Оснащение: одноразовый шприц, раствор местного анестетика (новокаин 0,25%), многоразовый шприц с иглой длиной 8-10 см, соединённой с канюлей шприца резиновой трубкой, зажим.

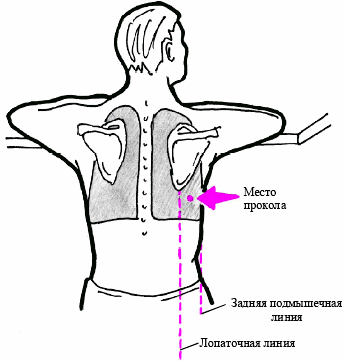

Техника выполнения. Плевральная пункция проводится в нескольких типичных точках в зависимости от поставленных целей. Для эвакуации воздуха пункция производится во II межреберье по среднеключичной линии. Больной при этом находится в положении сидя или лёжа. Для эвакуации жидкости пункция производится в VII-VIII межреберье по задней подмышечной линии. Больной при этом либо сидит несколько наклонившись вперёд с опорой на спинку стоящего впереди стула, либо сидит с заведённой за голову рукой на стороне пункции.

После обработки операционного поля раствором антисептика производится инфильтрационная анестезия места пункции (инфильтрируется не только кожа, но и глубжележащие ткани, вплоть до париетального листка плевры). После этого пункционная игла вводится по верхнему краю нижележащего ребра до появления чувства провала иглы. При наличии в плевральной полости жидкости она появляется в шприце при потягивании поршня. Появление в шприце пузырьков воздуха свидетельствует о повреждении лёгкого (если пневмоторакса не было изначально). После выведения поршня шприца до конца резиновая трубка, соединяющая иглу с канюлей, пережимается зажимом, шприц опорожняется, затем вновь соединяется с резиновой трубкой. Зажим снимают и повторяют описанную процедуру снова.

Рис. 74. Схема определения точки для выполнения плевральной пункции.

50. Техника активной аспирации из плевральной полости с использованием трёхбаночной системы.

Оснащение: 3 стеклянные банки с герметично прилегающими пробками, набор металлических (или стеклянных) и резиновых трубок, электроотсос, зажим.

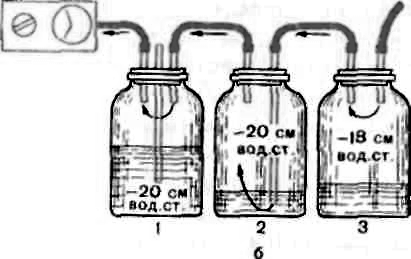

Техника выполнения. Перед использованием необходимо правильно собрать трёхбаночную систему. Первая банка – собирательная – соединяется с дренажом из плевральной полости и второй банкой. Через её пробку проходит две короткие металлические трубки. Именно в эту банку поступает удаляемое из плевральной полости содержимое. Вторая банка – запирательная – заполняется небольшим количеством воды, в которую погружается проходящая через пробку длинная металлическая трубка (она соединена с первой банкой). Также через пробку проходит короткая трубка для соединения с третьей банкой. Вторая банка работает в качестве затвора, обеспечивающего односторонний ток воздуха в системе. Третья банка – контрольная – заполняется водой так, чтобы высота столба жидкости в ней составила 20 см. В воду опускается длинная трубка, сообщающаяся с атмосферой. Также через пробку проходит две короткие трубки: одна для связи со второй банкой, другая для связи с электроотсосом. Задача третьей банки – не допустить создания в системе разрежения свыше -20 см водяного столба.

После того как трёхбаночная система была собрана, она герметично соединяется с дренажом, стоящим в плевральной полости, и электроотсосом. С дренажа снимается зажим, включается электроотсос.

Рис. 75. Трёхбаночная система. Цифрами на рисунке обозначены:

1 - банка для контроля отcoca;

2 - банка, служащая гидравлическим затвором;

3 - банка для сбора экссудата.