- •Методические указания

- •Для самоподготовки к сдаче практических навыков

- •По дисциплине «Общая хирургия»

- •Для студентов 3 курса лечебного факультета

- •Содержание

- •Список условных сокращений

- •Предисловие

- •Введение

- •2. Использование индивидуального перевязочного пакета.

- •3. Наложение окклюзионной повязки при открытом пневмотораксе.

- •4. Определение пригодности гипса.

- •5. Приготовление гипсовых бинтов и лонгет.

- •6. Техника наложения и снятия гипсовых повязок.

- •7. Перевязка больному в гнойном отделении.

- •8. Приготовление перевязочного материала.

- •9. Укладывание перевязочного материала, перчаток, белья в биксы.

- •10. Загрузка и разгрузка парового стерилизатора.

- •11. Стерилизация металлических инструментов, изделий из резины, стекла.

- •12. Контроль стерильности.

- •13. Обработка рук хирурга перед операцией.

- •14. Подготовка операционного поля.

- •15. Одевание хирурга в стерильную одежду.

- •16. Ингаляция кислорода.

- •17. Способы обеспечения проходимости верхних дыхательных путей.

- •18. Искусственная вентиляция лёгких.

- •19. Непрямой массаж сердца.

- •20. Техника местной анестезии.

- •21. Спинномозговая анестезия.

- •22. Перидуральная анестезия.

- •23. Анестезия по Лукашевичу-Оберсту.

- •29. Паравертебральная, межрёберная новокаиновые блокады.

- •24. Шейная вагосимпатическая и паранефральная блокады.

- •25. Прижатие артерий в типичных местах с целью остановки кровотечения.

- •26. Наложение и снятие кровоостанавливающего жгута и закрутки.

- •27. Определение групп крови с помощью стандартных изогемагглютинирующих сывороток.

- •28. Проба на индивидуальную совместимость и резус-совместимость.

- •29. Определение резус-фактора.

- •30. Биологическая проба.

- •31. Установка и заполнение системы для внутривенного капельного переливания крови и кровезаменителей.

- •32. Сбор анамнеза и объективное исследование больного.

- •33. Измерение длины верхней и нижней конечности.

- •35. Измерение окружности грудной клетки, живота.

- •36. Определение частоты пульса, дыхания, измерение артериального давления.

- •37. Описание локального статуса по заданию (перелом, рана, ожог, воспаление, опухоль, грыжа).

- •38. Обезболивание при вправлении вывиха.

- •39. Техника вправления вывихов плеча и бедра по Кохеру и Джанелидзе.

- •Вправление вывиха бедра способом Джанелидзе.

- •Вправление вывиха бедра способом Кохера .

- •40. Техника транспортной иммобилизации при переломах плеча, костей предплечья, переломе пястных костей, бедра, голени, стопы.

- •41. Наложение шины Дитерихса при переломе бедренной кости.

- •42. Наложение абдукционной шины цито при переломе плеча.

- •43. Обезболивание области перелома.

- •44. Техника лейкопластырного и клеевого вытяжения.

- •45. Приготовление кровати для больных со скелетным вытяжением, подготовка шины Белера.

- •46. Техника скелетного вытяжения за мыщелки бедра, бугристость большеберцовой кости, надлодыжечную область, пяточную кость, локтевой отросток.

- •47. Диагностика по рентгенограммам вида перелома. Рекомендации по лечению.

- •48. Техника люмбальной пункции.

- •49. Техника плевральной пункции.

- •50. Техника активной аспирации из плевральной полости с использованием трёхбаночной системы.

- •51. Техника промывания желудка.

- •52. Техника очистительной и сифонной клизмы.

- •53. Техника первичной хирургической обработки.

- •54. Техника вторичной хирургической обработки.

- •55. Техника наложения провизорных, первично-отсроченных, вторичных ранних, вторичных поздних швов.

- •56. Снятие швов.

- •57. Определение площади ожоговой поверхности.

- •58. Техника пересадки кожи при ожогах.

- •59. Техника вскрытия поверхностных гнойников (абсцессы, флегмоны, карбункул).

- •60. Техника вскрытия панарициев.

- •61. Техника вскрытия маститов.

- •62. Техника выполнения разрезов при анаэробной инфекции.

- •63. Пункция коленного, тазобедренного, плечевого, локтевого суставов.

- •64. Профилактика и лечение пролежней.

- •65. Введение противостолбнячной сыворотки.

- •Заключение.

- •Библиографический список.

27. Определение групп крови с помощью стандартных изогемагглютинирующих сывороток.

Оснащение: набор стандартных изогемагглютинирующих сывороток I-IV групп крови двух различных серий, белые фарфоровый или эмалированный планшет со смачиваемой поверхностью, на котором расположено 8 (или 7) лунок, маркированных 0(I), А (II), B(III), AB(IV), 0,9% раствор хлорида натрия, пипетки, стеклянные палочки.

Техника выполнения. Процедура проводится в хорошо освещённом помещении при температуре воздуха от 15 до 25 ºС. На планшет под соответствующую маркировку наносят сыворотки I, II, III групп крови в объеме ~ 0,1 мл. Кровь у больного берут из пальца или из вены и добавляют по ~ 0,01 мл (малая капля) к сыворотке. Кровь и сыворотка смешиваются стеклянными палочками. Ожидание реакции гемагглютинации 0,5-5 минут. В те капли, где произошла агглютинация добавляют по 1 капле изотонического раствора, после чего производят учёт результатов пробы согласно приведённой ниже схеме.

|

0(I) |

А (II) |

B(III) |

AB (IV) |

Группа крови |

|

- |

- |

- |

Не проводят |

0(I) |

|

+ |

- |

+ |

Не проводят |

А (II) |

|

+ |

+ |

- |

Не проводят |

B(III) |

|

+ |

+ |

+ |

- |

AB (IV) |

Рис. 61. Схема учёта результатов пробы при определении группы крови с помощью набора стандартных сывороток. На схеме обозначено: + агглютинация, - агглютинация отсутствует.

Обращаем внимание, что проба с сывороткой IV группы (не содержащей никаких агглютиногенов) проводится только при наличии агглютинации во всех трёх лунках на планшете для подтверждения определения IV группы путём исключения неспецифической агглютинации.

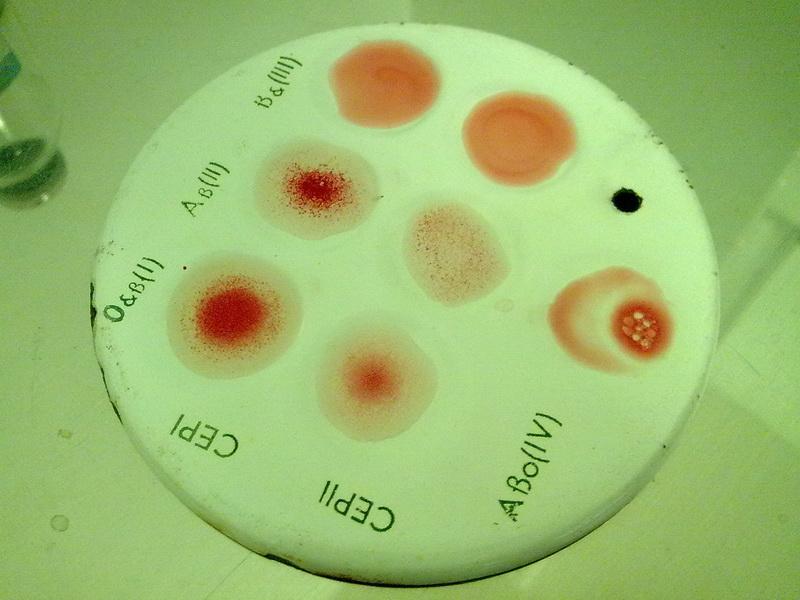

Рис. 62. Внешний вид эмалированного планшета, соответствующего группе крови В(III).

28. Проба на индивидуальную совместимость и резус-совместимость.

Оснащение: белые фарфоровые или эмалированные пластинки со смачиваемой поверхностью, 10% раствор желатина, водяная баня, 0,9% раствор хлорида натрия.

Техника выполнения. Предварительно у реципиента из вены берут кровь, которую путем отстаивания или центрифугирования делят на сгусток (эритроциты) и плазму.

Пробу на индивидуальную совместимость по системе АВ0 проводят следующим образом. На эмалированную пластинку наносят крупную каплю сыворотки крови реципиента и маленькую каплю крови донора, смешивают их между собой. Отсутствие агглютинации в течение 5 мин свидетельствует о совместимости крови донора и реципиента.

Проба на индивидуальную совместимость по резус-фактору проводится так. На дно пробирки помещают 1 каплю эритроцитов донора, 2 капли подогретого 10% раствора желатина, 2 капли сыворотки реципиента. Содержимое пробирки перемешивают и помещают на водяную баню при температуре 46-48 ºС на 10 мин. После этого в пробирку добавляют 6 мл 0,9% раствора хлорида натрия, перемешивают содержимое. Наличие агглютинации свидетельствует о несовместимости крови донора и реципиента.

29. Определение резус-фактора.

Оснащение: термостат, 0,9% раствор хлорида натрия, пробирка, антирезусная сыворотка, 10% раствор желатина.

Техника выполнения. В пробирку помещают равные объемы исследуемых эритроцитов, антирезусной сыворотки и 10% раствора желатина. Пробирку инкубируют при температуре 46-48 ̊С в термостате. После этого добавляют десятикратный объем физиологического раствора. Пробирку 2-3 раза переворачивают и учитывают результат по наличию агглютинации, видимой невооруженным глазом. Наличие агглютинации свидетельствует о присутствии резус-фактора в исследуемых эритроцитах (кровь резус-положительна).