- •Введение

- •Практическое занятие

- •2. Методика оценки статистических характеристик

- •Пример дискретного вариационного ряда

- •Распределение роста мужчин

- •Интервальный вариационный ряд

- •Дискретный вариационный ряд

- •Значения вероятностей и частот

- •Лабораторная работа №10 Электрокардиография

- •Краткая теория Задачи исследования электрических полей в организме

- •Основной характеристикой диполя является электрический момент диполя , который определяется как произведение заряда на плечо диполя , т.Е.

- •Физические основы электрокардиографии Теория Эйнтховена для экг

- •Основные положения теории Эйнтховена:

- •Физиологический смысл зубцов экг:

- •Использование эвм при анализе (расшифровке) электрокардиограмм

- •Некоторые методы снижения уровня помех при записи экг

- •Недостатки теории Эйнтховена для экг

- •Выполнение работы на электрокардиографе эк1т-03м

- •Постоянной времени прибора

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа №11 Определение импеданса биологического объекта

- •Краткая теория

- •Подключение в цепь переменного тока сопротивления «r» (рис. 1), индуктивности «l» (рис.2) и конденсатора электроемкостью «с» (рис. 3)

- •Полное сопротивление (импеданс) тканей организма

- •Порядок выполнения работы

- •Структурная схема экспериментальной установки

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа №12 Изучение воздействий электромагнитных полей на биологические ткани

- •Краткая теория

- •Воздействие переменным магнитным полем на ткани организма (индуктотермия).

- •Воздействие высокочастотного электрического поля на биологические ткани (увч- терапия)

- •Между напряжением и током в реальных диэлектриках

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 13 Рефрактометрия

- •Краткая теория

- •Порядок выполнения работы Определение концентрации растворов с помощью рефрактометра

- •Выполнение упражнения

- •Показатель преломления исследуемых растворов глицерина

- •Контрольные вопросы

- •Оптический квантовый генератор – лазер

- •Описание экспериментальной установки

- •Порядок выполнения работы

- •Выполнение упражнения

- •Выполнение упражнения

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 15 Определение концентрации раствора сахара с помощью поляриметра (сахариметра)

- •Краткая теория

- •Естественный свет частично поляризованный свет

- •Способы получения поляризованного света

- •1. Поляризация при отражении и преломлении света

- •2. Поляризация при двойном лучепреломлении

- •3. Поляризация при прохождении света через поглощающие анизотропные вещества - поляроиды

- •Сущность его состоит в следующем:

- •Устройство и принцип работы медицинского сахариметра

- •Правила работы с сахариметром

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 16 Определение активности радиоактивного препарата и коэффициента поглощения β - лучей в веществе

- •Краткая теория

- •Выполнение работы

- •Контрольные вопросы

- •Список литературы

- •Дополнительная литература

- •Содержание

Контрольные вопросы

Определение естественного и поляризованного света.

Способы получения и свойства поляризованного света.

Закон Брюстера.

Закон Малюса.

Оптически активные вещества (правовращающие, левовращающие).

Формулу для угла вращения плоскости поляризованного света оптически активным веществом.

Удельный угол вращения.

Оптическую схему поляриметра и его применение.

Использование поляризованного света в медицине.

Лабораторная работа № 16 Определение активности радиоактивного препарата и коэффициента поглощения β - лучей в веществе

Основные понятия и определения:явление радиоактивности (естественная и искусственная радиоактивность); активность радиоактивного распада; взаимодействие ионизирующего излучения с веществом; дозиметрические приборы.

Цель работы: пользоваться пересчетным устройством, определять активность радиоактивного препарата и коэффициент поглощения излучения веществом.

Краткая теория

По современным представлениям, атомное ядро состоит из элементарных частиц: протонов и нейтронов, которые называются нуклонами. Протоны и нейтроныпрочно удерживаются внутри ядра ядерными силами, природа которых изучена еще недостаточно.

Протон имеет положительный заряд, равный заряду электрона (е=1,6∙10-19Кл), а нейтрон не имеет заряда. Протон принято обозначать символом – 1р1, а нейтрон – 0n1. Нижние символы обозначают заряд частицы, а верхние – массовое число частиц выраженное в атомных единицах массы (а.е.м.).

Число протонов Np в атомном ядре элемента определяется порядковым номером элемента Z , т.е. Np=Z.

Число нейтронов Nn в атомном ядре элемента равно разности между массовым числом А и атомным номера элемента: Nn=A–Z, где A выражается в а.е.м.

Атомные ядра химических элементов принято обозначать символом ZXA, где Х – символ элемента, А – массовое число, Z – атомный номер. Например, 19К39 – атомное ядро кислорода. Число протонов в ядре кислорода равно 19, а число нейтронов – 39-19=20.

Для того чтобы разрушить ядро, т.е. удалить нуклоны из поля действия сил, надо совершить работу (затратить некоторую энергию). Эта энергия называется энергией связи ядра (Eсв) и определяется на основе пропорциональности массы иэнергии.

В процессе распада ядра наблюдается радиоактивное излучение трёх видов: α- лучи, β - лучи, γ - лучи.

α-лучи представляют собой поток ядер гелия2Не4, называемыхα-частицами. Каждаяα-частица несет два элементарных положительных заряда (+2е) и обладает массовым числомА=4. Они вылетают из ядер со скоростью 14000-20000 км/с, чтосоответствует энергии от 4 до 9 МЭВ. α - частица возникает по следующей реакции:

21p1+20n1![]() 2Не4

2Не4

Схему α-распада с учетом правила смещения (законы сохранения заряда, массового числа и энергии) записывают в виде:

ZXA→ Z-2YA-4+2α4,

где XиY– символы соответственно материнского и дочернего ядра.

Проникая

через вещество, α

- частица ионизирует его атомы,

действуя на них своимэлектрическим

полем. Израсходовав энергию, она

захватывает два электрона и превращается

в атом гелия. В связи с тем, что α

– частица

является довольно тяжелой и большой

по размеру

микромира,

она очень быстро растрачивает свою

энергию при взаимодействии

с веществом. Следовательно,

![]() - частица сильно

поглощается веществом

и для их экранировки достаточно, например,

слой алюминия толщиной 0,06 мм

или слой биологической ткани толщиной

0,12 мм.

- частица сильно

поглощается веществом

и для их экранировки достаточно, например,

слой алюминия толщиной 0,06 мм

или слой биологической ткани толщиной

0,12 мм.

β-лучи представляют собой поток быстрых электронов или позитронов (называемыхβ- частицами).

β-частицы рождаются в результате превращения одного из нейтронов ядра впротон или протона в нейтрон по следующей реакции:

![]() ;

;

![]()

где:

-1β0электрон;+1β0- позитрон;![]() и

и![]() - нейтроно и антинейтроно -элементарные

частицы.

- нейтроно и антинейтроно -элементарные

частицы.

Схема -1β0– распада (электронного) с учетом правила смещения:

ZXA→

Z+1YA+-1β0

+![]() .

.

При -1β0-распаде электрон образуется в результате внутриядерного превращения нейтрона в протон.

Схема +1β0– распада (позитронного) с учетом правила смещения:

ZXA→

Z-1YA++1β0

+![]() .

.

При +1β0-распаде позитрон образуется вследствие внутриядерного превращения протона в нейтрон.

Поскольку - частица имеет весьма малую массу, большую (в среднем) скорость и несет только один элементарный заряд ее ионизационная способность значительно (в среднем в 100 раз) меньше, а длина пробега во столько же раз больше, чем у - частиц.

Во многих случаях при радиоактивном распаде ядро нового элемента оказывается в возбужденном состоянии, т.е. на более высоком энергетическом уровне. Такое состояние ядра неустойчиво, оно переходит в основное состояние. С излучением γ – фотона энергия - фотонов у различных веществ может быть в пределах от 0,2 до 3 МЭВ.

- лучи, в отличие от и- лучей, обладают малой ионизационной, но громадной проникающей способностью.

Радиоактивный распад приводит к постепенному уменьшению числа ядер радиоактивного элемента. Он носит случайный характер в том смысле, что нельзя предсказать, когда и какое именно ядро распадется. Можно говорить только о вероятности распада каждого ядра за определенный промежуток времени.

Число ядер dN, распадающихся за времяdt, пропорционально времени и общему числуNядер радиоактивного элемента:

![]() (1)

(1)

- коэффициент пропорциональности, называемый постоянной распада данного элемента.

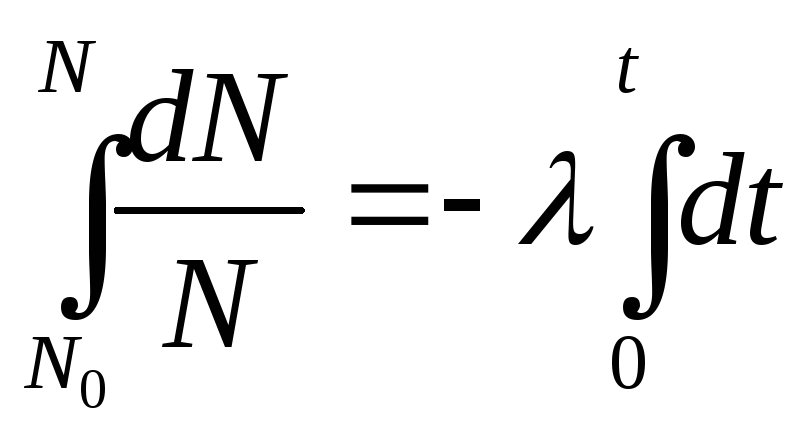

Знак «-» указывает на уменьшение числа ядер радиоактивного элемента со времени. Для подсчета количества оставшихсяNядер радиоактивного элемента через t, проинтегрируем выражение (1). Для этого разделяем переменные:

![]() .

.

От левой и правой частей берем интеграл:

![]()

Используем начальные условия, что в момент времени t=0 число ядер равно N0, а в любой момент времени t число ядер – N. С учетом этого получаем:

![]() или

или

![]()

Полученное выражение запишем в виде:

![]() или

или

![]()

Потенцируем полученное выражение и получаем:

![]() (2)

(2)

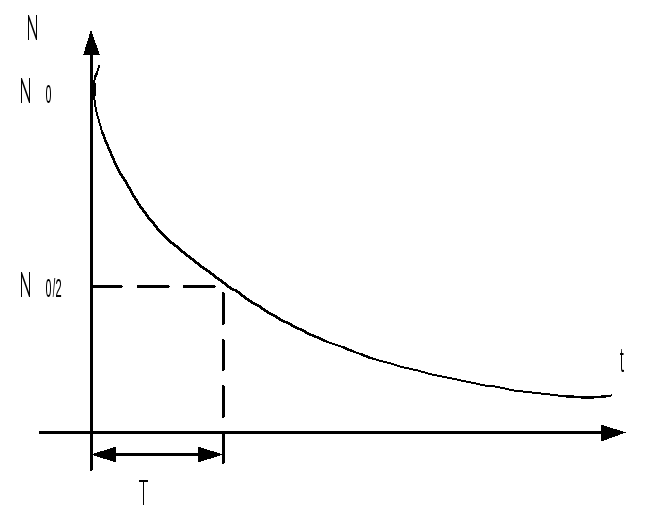

Выражение (2) называется законом радиоактивного распада. Графически он представлен на рис. 1. Скорость распада различных радиоактивных элементов характеризуют периодом полураспада Т — время, в течение которого распадается половина исходного количества радиоактивных ядер; т.е. приt=Tчисло ядерN=N0/2, гдеN0 – начальное число радиоактивных ядер.

![]() - период полураспада.

- период полураспада.

Рисунок 1. График закона радиоактивного распада

Число ядерных распадов, совершающихся в радиоактивном элементе за 1с называется активностью этого элемента - а:

![]() ,

,

т.е. активность элементов пропорциональна его количеству и обратно пропорциональна периоду полураспада. За единицу активности принята активность 1 г радия, получившая название Кюри:

1 Ки=3,7·1010 распадов/с

Применяется еще одна единица активности - резерфорд.

1 Р=106 распадов/с=1/3700Ки

Активность радиоактивного препарата можно определить по активности эталонного препарата.

Если эталонный препарат с известной активностью аэт. дает Nэт импульсов за t,то, посчитав количество импульсовNxисследуемого препарата за то же время, определяют его активность по формуле:

![]()

а с учетом естественного фона имеем:

![]() (3)

(3)

Для оценки защитных свойств какого-либо вещества от радиоактивного излучения необходимо знать, каково поглощение излучения в данном веществе.

Обозначим поглощающую величину слоя через dX. Относительное уменьшение интенсивности излученияdJ/Jпропорционально толщине слояdX:

![]() (4)

(4)

где - коэффициент пропорциональности, численно равный относительному уменьшению интенсивности излучения, на единицу пути в данном веществе и называется коэффициентом поглощения. Проинтегрировав выражение (4) получим закон поглощения дляβиγ - лучей в веществе:

![]() (5)

(5)

где: J0- интенсивность излучения без поглощения среды;

J- интенсивность после поглощения средой толщинойX.

Интенсивность излучения β и γ - лучей до и после поглощения, I пропорциональнаNчислу импульсов, зарегистрированных прибором за времяt. Тогда из формулы (5) имеем:

![]() ,

откуда

,

откуда

![]() (6)

(6)

где N0 и N1 — соответственно количество импульсов до и после поглощения в слое толщинойX1. Такое же соотношение можно написать и для поглощающего слоя толщинойХ2.

![]() (7)

(7)

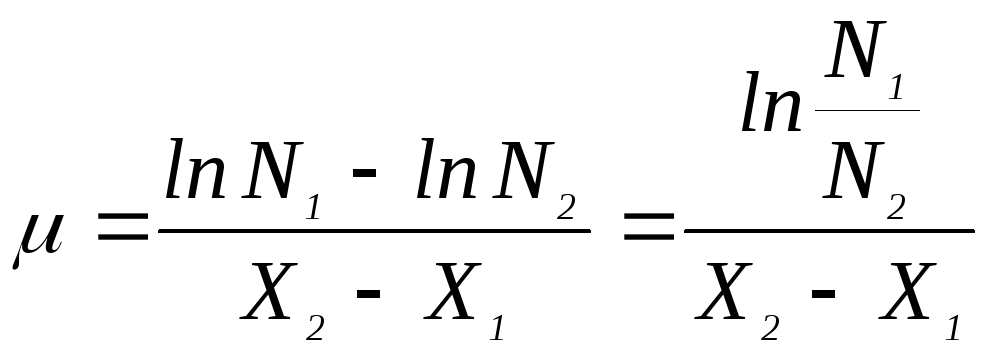

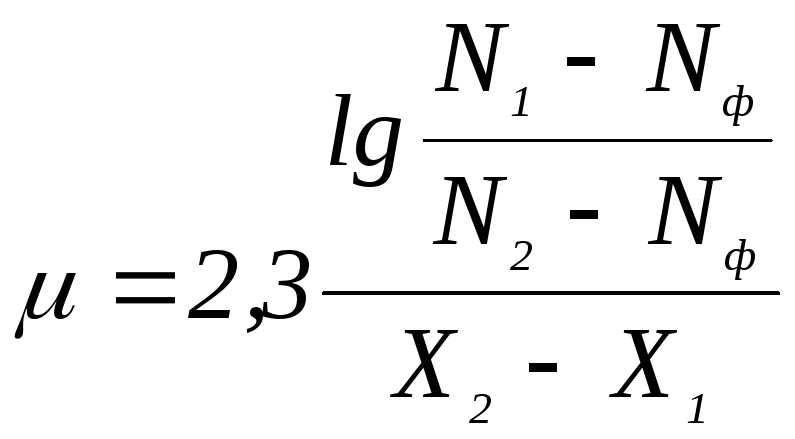

Решая уравнения (6) и (7) относительно μполучим:

т.к.

![]() ,

то это выражение (с учетом естественного

фона) даст намокончательное

формулу для подсчета коэффициента

поглощения β

и γ -

лучей:

,

то это выражение (с учетом естественного

фона) даст намокончательное

формулу для подсчета коэффициента

поглощения β

и γ -

лучей:

(8)

(8)