Раздел I

Метод наблюдения в психологии:

методологические проблемы. Методика и техника наблюдения, виды наблюдения в психологии

М.Я.Басов

[Методика психологического наблюдения над детьми]'

Предмет наблюдения

Поведение личности как предмет изучения

...Что же должна изучать психология?..

„.Психология, изучая человека, развивающегося или уже зрел о го, изучает его поведение. Это понятие принадлежит к числу общеупотребительных и популярных понятий, которыми обычно пользуются как хорошо знакомыми, без строгого уяснения, однако, их подлинного смысла. Что же такое поведение? Какой общий смысл мы вкладываем в это слово? Как кажется, оно объемлст собой все виды и формы активности человека, определяемой воздействиями на него со стороны окружающей физической и социальной среды и выявляющей отношение его к этой среде. Активность, выявляющаяся во взаимоотношениях человека со средой, процесс его поведения, таким образом, составляет истинный объект психологического изучения... <.„>

.„В своих занятиях, в играх, в бесконечной болтовне, в отдельных реакциях на внешние возбудители, иначе говоря,

1 Басов МЯ. Избранные психологические произведения. М. Педагогика, 1975. С.53—189. (Здесь и далее в квадратных скоб' ках текст редакторов-составителей хрестоматии.)

в своем внешнем поведении дитя раскрывается перед нами полностью. За всем этим не остается ничего настолько скрытого, лишь внутри выявленного, что нельзя было бы понять существенные черты личности ребенка. Этим мы не хотим, конечно, сказать, что организм ребенка настолько еще прост, что не имеет вовсе внутренних реакций поведения; они есть, но не имеют такого значения, какое потом приобретут в зрелом возрасте, и не создают непреодолимых препятствий к познанию всех существенных сторон и элементов личности ребенка. Другое дело — взрослый человек... И у взрослых людей, в зависимости от их органического склада, жизнь вовне и внутри неодинаково развита, но по сравнению с ребенком внутренняя жизнь взрослого, характеризующая его отношения к окружающему миру, здесь всегда неизмеримо богаче и содержательнее. В процессе развития внутренний компонент общей активности личности растет постепенно. Нет никакой возможности указать определенную границу, по одну сторону которой он есть, а по другую его нет. Однако такая постепенность не обусловливает собой каких-либо особых трудностей для познания развивающейся личности. Можно думать, что, по мере того как в жизни ребенка возрастает значение внутреннего компонента его поведения, вместе с тем повышается степень готовности его быть субъектом своего собственного познания, И наоборот, поскольку замечается возрастание этой степени, постольку можно думать, что и внутренняя жизнь организма усложняется и приобретает все большее значение в его общей активности. Дитя молчит, пока не о чем сказать; когда же появляется предмет для разговора, тогда находятся нужные слова или другие средства выражения...

В делении поведения на внешние и внутренние реакции нет абсолютно ничего похожего по существу на то, что имеет-ся в обычном делении явлений на физические и психические, В одном случае разница исключительно пространственная и количественная, в другом же она внепространственна и качественна. Явления сознания и явления внешние принципиально и качественно различны с точки зрения тех, кто этого деления придерживается; в то же время внутренние и внешние реакции поведения односущны, между ними нет никакой разницы, кроме той, какая есть между словом, произнесенным вслух, и им же, сказанным про себя или только мыслимым... <...>

Структура поведения

-

Каждый процесс поведения имеет свою структуру, которая в различных процессах может быть неодинаковой степени сложности, но основные элементы которой остаются постоянными. В тех процессах, которые отличаются сравнительной простотой содержания, основные черты строения выступают с большей ясностью. В сложных процессах выявить структуру иногда бывает очень трудно: они похожи порой на запутанный клубок, относительно которого можно быть в полной уверенности, что он образован одной нитью, не будучи, однако, в состоянии развернуть его в длинную нить или хотя бы проследить все ее изгибы.

Структурной единицей процесса поведения является каждый отдельный акт его. Наглядное представление о том, что такое акт поведения, может дать любой пример из ряда следующих. Вы спрашиваете ребенка: «Как твое имя?». Он отвечает: «Ваня*; вы предлагаете ему поднять с пола упавшую игрушку, он действует по вашему указанию; он увидел, что другие дети начали рисовать, и просит у вас бумагу и карандаш; товарищ отнял у него игрушку, он заплакал и вам жалуется, и т.д. Из этих примеров видно, что акт поведения представляет собой некоторый синтез двух моментов, которые являются его необходимыми элементами и составными частями, Первый элемент акта, являющийся его начальным звеном, называется стимулом. Второй элемент, представляющий ответ на стимул, называется реакцией. Акт, стимул и реакция суть основные структурные понятия, с которыми мы прежде всего встречаемся при анализе поведения ребенка, Как будет видно дальше, изучение поведения начинается с такого анализа его структуры. <».>

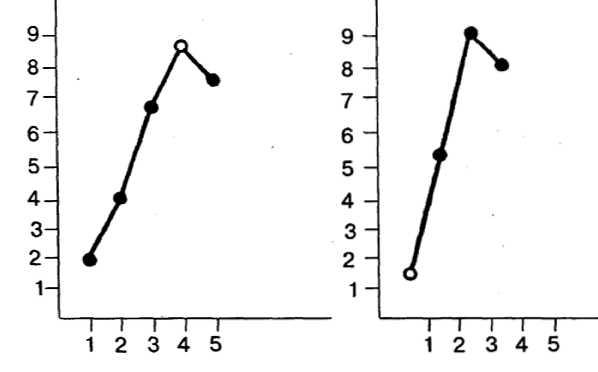

Характер связи актов друг с другом и регуляция течения их в едином процессе могут быть различны, причем значение различных форм связи и регуляции в поведении ребенка изменяется вместе с его развитием. Простейшей формой должна быть признана та, которая характеризуется, в сущности, отсутствием всякой внутренней связи между отдельными актами поведения. Каждый акт в таких случаях выступает сам по себе без какой бы то ни было связи с предыдущим и последующим; здесь еще нет ничего, что сообщало бы процессу поведения единство, и о самом процессе можно говорить лишь ввиду последовательности течения отдельных актов во времени, <„*>

8

Как следующую по степени сложности структурную форму следует признать ту, которая в отличие от предыдущей характеризуется наличием внутренней связи между отдельными звеньями цепи поведения, связи, сообщающей процессу некоторое единство и органическую (а не только чисто временную) непрерывность. Однако эта связь процесса может быть различной. Как более простой се вид следует выделить прежде всего такую связь, которая имеет исключительно местное значение связи между каждым предыдущим и каждым последующим звеном цепи без более широкой общности отдельных связей, В таких случаях процесс развертывается как бы прямолинейно, когда каждое последующее звено действительно определяется предыдущим, будучи связано с ним так или иначе по содержанию, но когда между несмежными звеньями этой цепи никакой связи друг с другом может и не быть. Процесс поведения такой структурной формы можно назвать ассоциативно-детерминируемым (или ассоциативно-регулируемым) процессом. Название показывает, что в основе связности процесса лежит ассоциация. И здесь еще не приходится говорить о подлинном единстве процесса, которое образуется связностью всего содержания его, его внутренним смыслом. То единство, которое здесь есть и которое отличает эту форму от предыдущей, исключительно структурное единство, поверхностное, не проникающее в глубину всего содержания от начала до конца процесса. Когда вы наблюдаете за игрой маленького ребенка и видите некоторую определенную последовательность в его действиях, их взаимную связанность и обусловленность, но когда в то же время для вас ясно, что он не играет в какую-то одну определенную игру, не выполняет, следуя некоторому плану, какое-то одно действие, так как в содержании его деятельности нет никакого внутреннего единства, тогда вы имеете перед собой как раз ту структурную форму, о которой сейчас идет речь.

Понять специфический характер этой формы можно скорее и лучше, если оттенить его следующей, еще более высокой по своему развитию структурной формой. Когда вы наблюдаете за игрой ребенка и видите, как она развивается у него планомерно, осуществляя одну вначале поставленную цель; когда вы по содержанию этой игры видите, что она от начала до конца остается одной и той же, имея свой единый и законченный смысл; когда содержание этой игры во всех ее частях (а не только в смежных звеньях) связано в единство, тогда вы имеете перед собой как раз ту структурную форму,

которая отличается от двух предыдущих и является более сложной и высокой по своему развитию, чем тс. Характерной чертой в структуре такого процесса является то, что каждое его звено определяется не только предыдущим звеном, но еще и самим исходным пунктом всего процесса, его первичным стимулом, или целью и задачей, которую поставил перед собой ребенок. Если ассоциативно регулируемый процесс развертывается в виде прямой линии, то символом этого процесса могла бы служить окружность, которая развертывается тоже как линия, но притом всеми своими частями находящаяся в одинаковом отношении к одному центру. Самый принцип ассоциативной регуляции здесь полностью сохраняет свое значение, ибо здесь тоже каждое предыдущее звено ассоциативно обусловливает возникновение последующего, но вместе с тем кроме этих местных связей здесь есть связь центральная, с исходным пунктом, с представлением цели всего процесса. В первом случае структурные связи носят ординарный характер, во втором случае — двойной. Самую регуляцию процесса в одном случае приходится отметить как простую, в другом — как сложную. Процесс поведения с такой структурой обозначается как ппперцептивно-детерминируемый (или апперцептивно-регулируемый) процесс-

В этой форме мы имеем высшую структурную форму поведения. В наиболее развитом виде, и притом как наиболее характерная для нее, она встречается в поведении зрелой личности. Но и у ребенка уже в дошкольный период она приобретает вполне выраженный характер,»

Стимуляция поведения

Вопрос о стимулах в поведении при изучении личности ребенка, как, впрочем, и человека вообще, является одним из самых кардинальных. Смысл этого вопроса всегда сводится к уяснению того* чем то или иное проявление личности вызвано, каков источник разных ее проявлений или та почва, на которой стало возможным их возникновение. <.„>

Итак, изучая личность ребенка, его поведение, мы должны вместе с тем изучить и ту среду, в которой ребенок находится, и все стимулы, которыми определяются отдельные отрезки его поведения. Нельзя до конца вполне правильно понять ни одного сколько-нибудь сложного проявления ребенка, если мы не будем знать, продуктом каких объектив-

10

ных условий, какой биологической и социальной среды является весь данный ребенок в целом. Наблюдая его во время занятий или игр в детском доме, в саду, в очаге или в школе, мы никогда не поймем правильно результатов своих наблюдений, если не будем знать и не учтем той среды, которая окружает или окружала его дома и всюду там, откуда он пришел и куда уходит после своих занятий. Верно и обратное: видя ребенка в семье, мы должны знать, что он отражает в своей личности более широкую общественную среду, во взаимодействии с которой ему приходится бывать, и мы должны учитывать это также.

Таким образом, вопрос о стимулах кроме того узкого значения, при котором он имеет в виду лишь непосредственные стимулы, вызывающие те или иные реакции поведения, должен ставиться еще и значительно шире, когда он обнимает собой всю совокупность влияний, воздействующих наличность и определяющих ее развитие.

При изучении отдельных отрезков поведения наше внимание должно быть обращено также и к непосредственным стимулам с тем, чтобы, подвергнув их тщательному анализу, понять происхождение и значение каждой реакции. Но и здесь такому подходу к непосредственным стимулам предшествует более общая ступень, охватывающая характеристику той обстановки, на фоне которой наблюдаемый процесс поведения развивается. Мы поступили бы искусственно, если бы, наблюдая за ребенком в условиях естественной среды, например на каких-либо занятиях или играх, стали бы выделять лишь непосредственные стимулы, которые на него падают с разных сторон, ничего не говоря при этом, из какой живой и целостной системы эти изолированные стимулы нами берутся. Очень часто бывает так, что реакция, непосредственно вызываемая определенным стимулом, вызывается, в сущности, только потому, что данный стимул воздействовал на ребенка при наличии определенной обстановки, в общей системе которой он является лишь небольшим штрихом. В таких случаях отнести всю реакцию за счет одного непосредственного стимула — значит совершить явную ошибку. С другой стороны, бывают такие случаи, когда ребенок, находясь в определенной обстановке, развивает ту или иную деятельность, причем от начала до конца работает как бы вне всякой зависимости от окружающего, никаких внешних непосредственных стимулов не видно, все поведение течет, регулируемое как будто

исключительно внутренними стимулами и, так оказать, само кз себя; в действительности же часто и в таких случаях ключ к пониманию поведения ребенка находится тоже в общем состоянии окружающей обстановки: он заражается, допустим, общей рабочей атмосферой, которая установилась в данный момент в детском коллективе; эта атмосфера дает ему один общий толчок, повинуясь которому он и катится в определенном направлении. При таких условиях внутренняя стимуляция, кажущаяся нам единственной, на самом деле лишь дополняет и углубляет собой общую внешнюю стимуляцию, причем и проявиться-то она может только лишь при наличии определенных внешних условий.

В дальнейшем будет указано, какие трудности встают перед нами при наблюдении за детьми, когда мы хотим фиксировать не только стимулы, определяющие реакции поведения, но и фон, на котором все оно развивается, а также и то, как эти трудности мы считаем возможным преодолевать Здесь же необходимо точно установить, что в системе стимулов, определяющих процесс поведения, то, что мы сейчас называем фоном или обстановкой, при которой наблюдаемое поведение происходит, является одной из главных ступеней системы стимуляции* И тогда вся эта система представится как трехступенчатая. На первой, более общей ступени находятся стимулы, в совокупности своей характеризующие общую биологическую и в особенности общественно-историческую среду, продуктом которой данный индивид является по своему происхождению. На следующей ступени находится стимуляция, исходящая из общей обстановки, на фоне которой развивается каждый наблюдаемый отрезок поведения. И наконец, последнюю ступень занимают непосредственные стимулы, обусловливающие реакции в данном отрезке, К более подробному рассмотрению этих последних стимулов нам и надлежит теперь обратиться.

Есть основание подходить при исследовании непосредственных стимулов с двух сторон: во-первых, со стороны их происхождения, во-вторых, со стороны их детерминирующего значения в поведении.

Анализ стимулов по происхождению. По происхождению всю огромную массу непосредственно воздействующих на человека стимулов можно прежде всего разделить на две основные части: внешние и внутренние стимулы. Ту и другую категорию можно, в свою очередь, подвергнуть дальнейшему делению.

12

Внешние стимулы могут быть или внешнефизичесше, или внеш-несоциальные. Едт ли эти подразделения в силу их очевидности нуждаются в объяснениях. Вид цветка, к которому побежал ребенок с радостным восклицанием; летающая бабочка, за которой он гонится но лугу; солнечный лучт вызвавший улыбку на его лице, и т.п. — все это, очевидно, внешнефизи-ческие стимулы, С другой стороны, вы спрашиваете — и ребенок отвечает; вы входите в детскую комнату — вас приветствуют, и т.д. и т,п. Здесь все реакции определяются внешнесоциальными стимулами. Внутренние стимулы можно разделить на аналогичные две группы: во-первых, органические стимулы, вытекающие из состояния и потребностей организма, как такового; во-вторых, стимулы прошлого опыта индивида. И здесь также без особых пояснений можно понять смысл деления; такие стимулы, как различные болезненные состояния, состояние голода или жажды, состояние усталости игл. мыслятся нами в разряде органических стимулов, К стимулам прошлого опыта относятся, например, всевозможные воспоминания о прежних впечатлениях, внушениях или действиях, под влиянием которых предпринимается новая деятельность. При этом в данном случае неважно, под влиянием чего возникло само воспоминание; может быть, источником его был какой-либо внешний стимул, но может быть и так, что его вызвал другой внутренний стимул* Факт тот, что само оно, поскольку оно вызвано, является определенным моментом прошлого опыта индивида и по отношению ко всем реакция, которые им обусловливаются, имеет значение внутреннего стимула.

Необходимо иметь в виду, что между внешними стимулами, воздействующими на ребенка из среды, и внутренними стимулами его прошлого опыта существует тесная связь в том смысле, что каждый внешний стимул после первого своего действия в той или иной степени становится достоянием данного индивидуума и может впоследствии оказывать влияние на его поведение в качестве внутреннего стимула прошлого опыта ребенка. Мало того, нередки случаи, когда внешний стимул при первоначальном своем действии не вызывает никакой реакции поведения, но и не проходит вовсе бесследно для данного индивида, что видно из того, что впоследствии возникают реакции именно на этот стимул, но уже как на внутренний стимул прошлого опыта, В таких случаях приходится признать, что стимул дошел до организма и был воспринят им, но реакция на него была временно задержана.

Вес указанные подразделения непосредственных стимулов весьма просты и вместе с тем очень общи. Может казаться, что такой анализ не представляет никаких трудностей и дол» жен быть углублен на основе более детализованной классификации.

На самом деле и такая классификация нередко вызывает серьезные трудности. Начать с того, что самое отнесение наблюдаемой реакции к внешнему или внутреннему стимулу часто представляет затруднения и сопряжено с ошибками. В тех случаях, когда внешний стимул отчетливо выделяется на общем фоне окружающей обстановки (например, непосредственное обращение к ребенку), мы не можем ошибаться в его определении. Но бывает и так, что, как уже отмечалось выше, вся обстановка в целом воздействует на ребенка или какая-нибудь часть се, не выделяясь отчетливо для стороннего наблюдателя, тогда наблюдаемая реакция производит впечатление самопроизвольности, т.е. внутренней стимуляции, что и обусловливает неправильное понимание ее происхождения. Не меньшие трудности для анализа представляет случай, о котором упоминалось уже выше, когда реакция хотя и вызывается очевидным внешним стимулом, но не вполне им покрывается и отчасти должна быть отнесена за счет внутренней стимуляции. Вот один из обычных примеров. Стимул: воспитательница обращается к детям: «Ну, дети, теперь вы можете поиграть!». Реакция: N побежал в угол, где был свален строительный материал, и начал строить дом. На первый взгляд здесь все ясно: стимул, конечно, внешний и, конечно, социальный. Но все ли, однако, этим сказано?» Покрывается ли реакция вполне данным стимулом? Очевидно, нет. Мы могли бы это признать в том случае, когда данная реакция вызывалась бы примерно таким стимулом: воспитательница обращается к N: «N, иди построй из этого материала вот такой дом!*. В нашем же первом случае внешний социальный стимул дан в обшей форме, в каковой он мог лишь освободить ребенка от предшествующего состояния и направить его на новую деятельность, но содержание этой последней должно иметь свои особые источники. Для того чтобы не уклониться в таких случаях в мистификацию и не сбиться на путь фантазий о сознании ребенка, следует прежде всего обращать внимание на содержание стимула и реакции, соотнося их друг с другом. Когда они явно не покрывают друг друга, как, например, в приведенном примере, мы можем уверенно констатировать наличие в общей стимуляции внутреннего компонента, содержание которого может

14

выясниться иногда из содержания реакции. В большинстве случаев таким путем правильное отношение между стимулами и реакцией установить можно, но нельзя не признать и того, что иногда это представляет столь большие трудности, что приходится или оставлять вопрос открытым, или строить маленькую гипотезу, проверяя ее затем в последующих наблюдениях. Нельм, наконец, не отметить, что одним из самых главных источников подобных трудностей при анализе стимулов являются также недостатки нашей наблюдательности и несовершенство фиксации наблюдений. Запись некультивированного наблюдения часто представляет непреодолимые трудности уже для разбивки ее на стимулы и на реакции, так как целые акты или части их нередко отсутствуют вовсе, а то, что есть, дается в очень обобщенной и часто неточной форме. Культура наблюдения большую долю этих трудностей устраняет, но, к сожалению, мы не можем сказать, что на определенной ступени она ликвидирует их вовсе. По самому существу дела определяемость реакций поведения бывает иногда такая сложная и запутанная, что ее не в состоянии отразить самое точное наблюдение и вполне фотографическая фиксация.

Не всегда вполне легко подвергаются разграничению внешние стимулы на физические и социальные. Обычным примером является сочетание того и другого в один смешанный внешний стимул; например, реакция вызывается каким-нибудь предметом, но благодаря и чрез стороннее лицо. Атмосфера социальности почти всегда насквозь проникает действия ребенка, определяемые непосредственно теми или другими вещами. Если этого не заметить и не учесть и относить реакции всецело за счет физической стимуляции, то это тоже будет обозначать в известной мере перенесение личности в безвоздушное пространство или хотя бы в весьма разреженное. Только внимательный, испытующий взгляд на каждое отдельное явление и на всю их совокупность в целом может распутывать эти в высшей степени сложные отношения.

Что касается деления внутренних стимулов, то и здесь во многих случаях мы можем с полной уверенностью констатировать наличность органической стимуляции или стимуляции со стороны прошлого опыта. Часто сама речь ребенка указывает на характер внутренних стимулов. В неясных же случаях, очевидно, надо ограничиться только установлением самой категории внутренней стимуляции без дальнейшего определения ее содержания.

■

15

При условии только что указанных нам представляется не совсем рациональным с точки зрения методики подвергать приведенную классификацию стимулов дальнейшей детализации. Но само собой разумеется, что ограничиться при анализе непосредственных стимулов установлением только их общих категорий, какие были указаны, тоже невозможно. Необходимо знать преобладающий характер стимуляции поведения ребенка по содержанию, а не только ее общие категории; если речь идет о социальных стимулах, то надо знать, каковы они конкретно; точно так же и в отношении всех остальных категорий. В общей сводке результатов изучения стимуляции ребенка, о чем придется говорить дальше, это должно быть учитываемо, и, как нам кажется, такой учет возможен на основе только что приведенной классификации.

Наблюдая за течением процесса поведения у ребенка, занятого, например, какой-либо индивидуальной игрой, мы встречаемся обычно с такого рода явлением. Начав игру под влиянием какого-либо стимула, он производит последовательно и непрерывно ряд действий, которые безостановочно текут как бы одной струей, пока на пути не встретится какой-либо новый стимул, на который ребенок даст тот или иной ответ, а затем процесс течет прежним порядком и т.д. Можно было бы сказать, что на нити процесса находится целый ряд узловых точек, расстояния между которыми могут быть различными; в этих узловых точках в процесс поведения и вступают различные стимулы, производя то или иное влияние на его направление. Ниже будет поднят вопрос о влиянии различных стимулов на направление процесса поведения. Сейчас же необходимо остановить внимание на течении процесса между узловыми точками, т.е. от одного стимула до другого.

Организация наблюдений

Цель наблюдений

Научная теоретическая цель

К вопросу о цели психологических наблюдений над детьми можно подходить с разных сторон. В данном случае этот вопрос должен быть освещен, во-первых, со стороны научно-теоретической, во-вторых, с практически-педагоги чес кой

стороны. В самом начале мы указывали, что метод наблюде-

16

ния имеет в психологии детского возраста решающее значение; это находится в связи с тем, что ребенок как объект исследования представляет большие трудности для экспериментального исследования, чем, с одной стороны, всякий другой животный или растительный объект, с которым мы всегда можем экспериментировать свободнее, а с другой стороны — чем взрослый человек, который может быть использован в собственном исследовании как активная сторона. Это обстоятельство и вынуждает психологию детского возраста с особенным вниманием относиться к разработке методики наблюдений,

Какие же исследовательские цели должна иметь в виду последняя? В сущности, есть одна главная цель — это исследование личности ребенка во всех ее проявлениях, протекающих в условиях постоянных взаимоотношений с окружающей средой. Но эта общая цель распадается на несколько частных целей.

Прежде всего нас интересует развитие личности ребенка, Ребенок тем и отличается от взрослого человека, что он находится в процессе непрерывного развития, постоянного движения вперед. И взрослый человек не есть нечто статическое, устойчивое и неподвижное; жизнь в такой среде, которая не знает вполне устойчивых состояний и все время предъявляет новые требования, такая жизнь вызывает на постоянную активность, все равно творческую или приспособительную, и, таким образом, держит человека в состоянии непрерывного движения. Но ребенок динамичен сугубо; он также испытывает на себе влияние среды, терпит от этого невзгоды или, наоборот, благоденствует, а кроме того, навстречу всему этому идет и его собственный внутренний рост. Он динамичен не только по внешним, но и по своим собственным внутренним основаниям. <„>

„.Следующая важная цель наблюдений, находящаяся в тесной связи с первой, есть цель характерологическая, или индивидуально-психологическая. С первых дней жизни ребенка наше внимание привлекает к себе тот факт, что во многих отношениях разные дети отличаются друг от друга; мы уже не говорим о различиях ь их внешнем виде, но и в реакциях их организма на разнообразные стимулы уже видны индивидуальные различия. Здесь начало образования различных психологических типов людей. Психология индивидуальных различий, завершающаяся классификацией личностей- в самой

17

раннем детстве имеет объект для своих исследований- Отсюда и выдвигаются характерологические задачи для методики наблюдений. <...>

Наконец, цель наблюдений может не охватывать всю личность ребенка в целом, а касаться только какой-нибудь одной стороны ее. Так, например, мы можем поставить себе целью изучить восприятия интересующего нас ребенка, их точность, остроту и их объем. Мы будем наблюдать тогда, как дитя воспринимает и различает цвета, формы предметов, величину их, расстояния, музыкальные и немузыкальные звуки, вкусы и запахи и т.д. Наши наблюдения будут тогда направлены только на эту цель, все остальные проявления личности останутся вне наблюдений. Такие наблюдения, преследующие узкоограниченную цель, могут быть проще и легче тех, цель которых охватить всю личность ребенка, если знать, где и как их надо производить. Даже такую частную тему, как вопрос о восприятиях ребенка, можно разбить на целый ряд более мелких вопросов и наблюдать один раз, как воспринимаются цвета и краски, другой — формы предметов, третий — пространственные отношения и т.д.

Постановка частной цели при психологических наблюдениях предполагает всегда, что наблюдающему известно, в каких видах поведения интересующие его формы активности проявляются к, следовательно, в каких занятиях ребенка их можно ожидать,.. Но в очень многих случаях решить такой вопрос нельзя без соответствующего исследования, которое потребует тоже специальных наблюдений, И мы, таким образом, подходим к тем психологическим наблюдениям, которые имеют своей целью изучить не личность в целом или в частях, а нечто другое — именно различные виды занятий ребенка с точки зрения их психологического состава. <„•>

Изучая детей дошкольного возраста, мы сталкиваемся с той же самой проблемой. Детский сад, как и школа, имеет свой более или менее устойчивый канон различных видов занятий детей, ту или иную общую программу. Вот эти-то различные формы деятельности детей, составляющие каноны или программу детского сада, и могут быть подвергнуты психологическому анализу на основе произведенных наблюдений. Так, например, можно говорить о психологическом анализе рисования, лепки, строительных игр, подвижных игр, слушания рассказов или сказок и tjl Но можно говорить и о психологическом анализе всей воспитательной системы в целом. Тогда

18

предметом наблюдения и исследования будет весь канон видов деятельности детей. Следовательно, здесь тоже может быть и общая и частная цель наблюдений, как и при изучении личности...

Решать такого рода задачи можно, конечно, только методом систематических наблюдений. Самая организация наблюдений с этими целями была отчасти продумана А.Ф.Лазур-ским. Чтобы произвести психологический анализ какого-либо учебного предмета, он брал под наблюдение несколько детей, разнотипных по своему психологическому складу и известных ему настолько, что их общую характеристику он был в состоянии составить до наблюдений, а затем на занятиях поданному предмету организовывались психологические наблюдения над этими детьми. Данные наблюдений подвергались затем анализу, и таким путем вскрывалось, какие стороны разных личностей проявились в данных занятиях. Таким образом, как и при изучении личности, здесь тоже устанавливается наблюдение за деятельностью и вообще поведением личности, но анализ собранного материала производится с другой точки зрения и организация таких наблюдений предусматривает особые требования, вытекающие из существа задания.

Педагогическая практическая цель

Наряду с научно-теоретическими целями и в тесной связи с ними наблюдения над детьми имеют и должны иметь практические педагогические цели. И это, пожалуй, наиболее важная сторона вопроса, потому что, в конце концов, истинной лабораторией для изучения ребенка должна быть школа, детский сад или детский дом, а основным работником в этой области должен быть педагог. Через педагогическую практику и в непосредственном контакте с нею должны ставиться и разрешаться теоретические проблемы, касающиеся детства. От педагогической практики к психологической и педагогической теории и обратно — вот правильный путь к организации наблюдений над детьми как фактора, обуславливающего научную организацию всего дела воспитания и обучения, <„>

Если педагог когда-нибудь станет исследователем ребенка, то метод наблюдения будет в его руках господствующим методом и в силу тех соображений, на которые было указано выше и которые обусловливаются свойствами ребенка как объекта исследования, но и, кроме того, в силу самого суще-

19

ства связи исследования ребенка с педагогической работой над ним. Не может быть такого положения, что сначала только исследование, а потом только педагогическая работа. Весь смысл и вся важность вопроса заключается в том, что исследование должно целиком входить в педагогическую работу, а эта последняя — в первое, сливаясь в одно органическое целое. При таких условиях вполне понятно, что методом исследования может быть только наблюдение. Впрочем, этим мы хотим лишь ограничить значение лабораторного эксперимента, тогда как естественный эксперимент должен быть используем в самых широких пределах, как он тоже никогда не используется; но мы нс отделяем его в основе от наблюдения. <,,.>

Главная разница между теми наблюдениями, какие обычно педагог имеет (именно только имеет!), и теми, какие он должен производить, чтобы быть исследователем ребенка, заключается, помимо всего прочего, в том, что первые целиком пассивны и, так оказать, невольны, а потому крайне поверхностны и почти совершенно недейственны в педагогическом процессе; вторые же должны быть активны, сосредоточенны, а потому глубоко проникающими в суть наблюдаемого и, главное, исходящими из непосредственной педагогической цели и всегда педагогически действенными. Педагог должен стать настоящим наблюдателем — исследователем ребенка, а не пассивным воспринимателем его, чем он бывает обычно; по отношению к ребенку он должен всегда находиться в исследовательской установке истинного наблюдателя, жадно ловящего каждый штрих поведения, тут же его осмысливающего, тут же претворяющего свое наблюдение в педагогическое действие. Ребенок, и только он, должен занимать его больше всего во время работы; не план или программа занятия, не метод работы, тем более не какие-нибудь сторонние работе заботы должны стоять в центре его внимания, а дети, их проявления, их реакции, какие они дают в ответ на стимулы, исходящие из своей собственной среды, от самого педагога, из окружающей обстановки. Непосредственная педагогическая цель таких наблюдений заключается, очевидно, как раз в том, чтобы в каждый момент направлять педагогическую работу в соответствии с условиями, в которых находится ребенок. Каждое педагогическое занятие должно протекать планомерно, но планомерность его должна определяться нс каким-то заранее составленным планом или, может быть, не только этим, но и результатдми непрерывного наблюдения за тем, к чему при-

20

водит каждый сделанный шаг, какие реакции показывают дети. Поскольку педагог всегда есть организатор определенной педагогической среды как системы стимулов, постольку он должен быть самым внимательным наблюдателем реакции на выдвигаемые стимулы; только при таких условиях его организация будет соответствовать своему назначению.

Эта непосредственная цель и задача наблюдений находится в самой тесной связи с другой, заключающейся в учете педагогического опыта. Развитие ребенка есть планомерный процесс. Благодаря этому учет прошлого не только уясняет настоящее ребенка, но может вызывать некоторые вопросы и ожидания насчет будущего. Для,педагогической работы это весьма важное обстоятельство. Если бы педагог мог на каждый отдельный случай с ребенком взглянуть через призму его прошлого, через свою работу с ним в прошлом, и притом взглянуть не поверхностно, а так глубоко, как это только, возможно при систематическом, непрерывном учете своей работы, то метод его подхода к ребенку был бы совершенно иным и несравненно более обоснованным, чем тогда, когда это условие не соблюдается. При этом нужно снова сказать, что и учет этот должен быть активным, преследующим исследовательскую педагогическую цель, возбуждающим педагогические вопросы и направляющим мысль педагога. Ибо что из того обычного, поверхностного знания своих учеников или воспитанников, какое имеет педагог и которое совершенно не действенно в его работе! Эта последняя руководится и направляется чем угодно, только не наблюдениями и не учетом опыта, основанным на них же. Ведь только тогда и будет педагог настоящим исследователем ребенка, когда он выработает в себе, как рефлекс, исследовательскую установку на него, проведет ее, как красную нить, чрез всю свою педагогическую работу и когда сосредоточит эту установку не только на настоящем ребенка, но охватит и его прошлое, свою работу с ним. Это есть и основа и условие того педагогического творчества и того педагогического прогресса, которые идут к своей цели прямым, кратчайшим путем с наименьшей затратой сил при наибольших результатах. <...>

Когда видишь, как при одинаковых внешних условиях, иногда при одном и том же детском коллективе, у одного педагога дело идет одним порядком, действительно не допускающим никакой серьезной работы с детьми, а у другого совсем иначе, когда вся эта обстановка, на которую всегда так

охотно ссылаются, преображается, тогда убеждаешься в том, что к прогрессу в педагогическом деле надо идти от педагога. Совершенно неосновательно при этом рассуждают, что эта разница должна быть отнесена всецело за счет особого природного такта и дарований каждого лица, за счет каких-то иррациональных сил, не поддающихся учету и воздействию. Не думаем отрицать зависимость успеха каждого дела от личной одаренности работника, но нельзя из этого делать оправдание всего того, что вытекает из неправильной педагогической культуры. Мы не можем еще сослаться на многочисленные факты, когда культура педагога как наблюдателя преображала бы педагогическую работу. Но все же знаем случаи, когда люди, приступившие к этому делу с большими сомнениями, смотревшие на него как на что-то далекое от действительности, приходили, в конце концов, к убеждению, что правы были не они; находили в наблюдениях и в своей культуре как наблюдателей мощный рычаг для перерождения всей своей педагогической работы, научились смотреть на детей так близко и так глубоко, как и не подозревали возможным, чуть ли не впервые сознавали, что такое радость подлинного педагогического творчества. Когда нет этого подлинного творчества, когда нет настоящей связи с самим существом того дела, которое делаешь, когда, живя с детьми, не знаешь их, не умеешь их познавать, хотя должен что-то делать с ними, тогда естественно внимание все же чем-то должно быть занято и оно направляется исключительно на сутолоку жизни, на «обстановку*. В результате скучная, безрадостная и малопродуктивная работа, а не педагогическое творчество.

Наблюдатель и его культура

Анализ процессов восприятия и наблюдения уже показал, какие индивидуальные особенности могут отличать одного наблюдателя от другого* Точно так же неоднократно мы уже затрагивали вопрос о культуре наблюдений, То и другое, действительно, является крайне важным сточки зрения методики; каждый наблюдатель в зависимости от своих индивидуальных особенностей и степени культуры представляет определенную величину, которая может быть большей или меньшей, ценной или неценной.

Сначала несколько слов в дополнение к сказанному ранее об индивидуальных особенностях наблюдателей за поведением

22

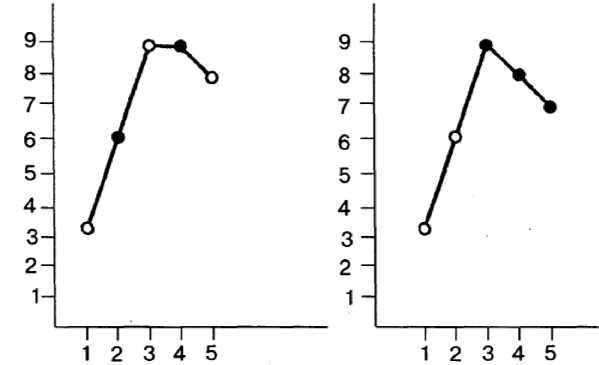

детей. Этот вопрос еще очень мало изучен, что вполне понятно, так как он связан непосредственно с методикой психологических наблюдений, т.е. делом очень новым. Метод исследования, который мы применяем для изучения индивидуальных особенностей, а также и степени культуры, состоит в организации параллельных наблюдений, производимых одновременно двумя или несколькими наблюдателями над одним и тем же ребенком. Последующее сравнение результатов наблюдений с применением подробного анализа со стороны стимулов и реакций вскрывает с большой наглядностью все различия, обусловливаемые как индивидуальными особенностями, так и культурой наблюдателей. Однако эти два момента легко отделяются друг от друга. Индивидуальные особенности, присущие наблюдателю независимо от его культуры как устойчивые его качества, обнаружатся в преобладании или, напротив, в подавлении той или другой категории содержания поведения или в различной широте охвата поля наблюдений (функциональные особенности широкого и узкого типов внимания); степень же культуры скажется тогда, когда оба наблюдателя говорят об одном и том же, но с различной полнотой, а главное, с искажением или без искажения наблюдаемого подлинника* Разумеется, оба момента не являются вполне независимыми друг от друга; повышение культуры может оказывать влияние и на индивидуальные особенности, усиливая то, что было недостаточно развитым, но все же известная доля их независимости должна быть признана. Если особенность заключается, например, в дефекте наблюдений за речью ребенка и объясняется это органическим недостатком слуха у на-блюдатсля> то данный момент всегда проявится с особой яркостью,..

Самым важным, однако, в практически-методическом отношении является степень культуры наблюдателя. Мы не в состоянии составить об этом правильное представление до тех пор, пока на деле не займемся исследованием вопроса путем сравнения параллельных записей. Каждый обычно, как показывает практика, глубоко убежден, что если он смотрит на что-нибудь, то видит все то, что есть в действительности. На деле же это опровергается самым неожиданным образом. Психология знает несовершенство наших наблюдений на основании изучения свидетельских показаний. Нотам показание дается о прошлом факте, хотя бы и недавно воспринятом; здесь же два наблюдателя одновременно смотрят на одно и то же

явление и, смотря на него, фиксируют результат наблюдения. Казалось бы, картина должна получиться одинаковой; могут быть различные слова и выражения использованы для описания одних и тех же фактов, но факты-то все же должны остаться самими собой. Между тем разногласия в наблюдениях получаются иногда вопиющие.

Уверенность наблюдателя в том, что он видел все, что происходило перед его глазами, и притом так, как это происходило в действительности, обычно бывает настолько сильная, что если нет контрольной записи, то нельзя убедить его в том, что он ошибается. Поэтому-то метод параллельных наблюдений является если не единственно возможным, то исключительно важным в деле культуры. Первое, что достигается таким способом, это разоблачение ни на чем не основанной уверенности наблюдателя в точности своих наблюдений. При этом не необходимо, чтобы в паре был непременно один уже культивированный, другой только начинающий культуру наблюдатель; конечно, в этом случае результат бывает особенно ярким. Но даже и тогда, когда двое некультивированных наблюдателей сравнивают результаты своих наблюдений и констатируют разноречивость в показаниях, и тогда подобный факт производит сильное, так сказать, дезинфицирующее действие. Может быть, что с точки зрения истины в таких случаях бывают оба не правы; это, однако> не так важно, так как главное — это узнать настоящие трудности дела. Самым обычным явлением при таких сравнениях оказываются провалы целых отрезков поведения то у одного, то у другого наблюдателя; то, что видел один, не замечено другим, а что заметил второй, то отсутствует у первого. Это явление находится в связи с фиксацией наблюдения записью и в полной мере, по-видимому, неустранимо; наблюдение всегда имеет до некоторой степени пунктирный характер, но от культуры наблюдателя целиком зависит густота этого пунктира. При отсутствии всякой культуры, с чего начинает каждый наблюдатель, между редкими чертами пунктира проваливаются целые акты, даже по нескольку сразу; на высокой ступени культуры выпадения наблюдаются в составе каждого акта, делая последний не вполне охваченным наблюдением, но целостность цепи поведения не нарушается. <..«>

Никакого оправдания не находит нередко наблюдаемое отношение к так называемым «психологическим дневникам», когда думают, что это дело только надо захотеть вести. Наши иссле-

24

дования показывают, что этого мало. Можно быть убежденным, что значительная доля того, что во всяких таких документах выдается за поведение ребенка, является фальсификацией. Когда окончательно осознаешь, что предметом психологического исследования является поведение ребенка и что изучать его в конце концов нельзя без таких документов, которые основаны на наблюдении, тогда начинаешь отдавать себе полный отчет о том, что значит для психологической работы культура наблюдений и как мало думают об этом представители данной науки. <.„>

Значение схемы для наблюдения

Весьма большое значение имеет вопрос, насколько сознательно наблюдатель подходит к предмету своих наблюдений, т.е. к поведению ребенка. Для того чтобы наблюдение глубоко проникло в свой предмет, наблюдатель должен знать структуру этого предмета. Это положение не чисто теоретическое, ему научила нас практика дела. Мы на деле сталкиваемся с таким явлением, что точность и полнота наблюдений возрастают в зависимости от того, отдает себе наблюдатель отчет в структуре поведения, хотя бы в общих чертах, или нет. Когда вся схема имеется в представлении наблюдателя, его восприимчивость как будто обостряется, все стороны наблюдаемых явлений этой схемой как будто подчеркиваются и не заметить их становится труднее. <..>

Теперь что же, в сущности, представляет собой та схема, о которой возник вопрос? Не что иное, как подготовку нашей апперцепции к восприятию ожидаемого. Это мобилизация всех тех элементов нашего опыта, с которыми должен слиться вновь воспринимаемый материал и в слиянии с которыми он только и обретает свой исконный смысл. Ведь схе-ма не насилует материал наблюдений, она не вгоняет его в свои рамки, не спрашивая о том, хочет ли он идти в них и свободно ли он в них укладывается. Напротив, материал сам укладывается или не укладывается в схему. Да и как создается самая схема, которая затем как будто руководит наблюдением? Что раньше — наблюдения или схема их? Конечно, первые. Схема рождается из первичных наблюдений в момент нашей обработки их. Мы начинаем впервые наблюдать без всякой схемы и в этом смысле совершенно непосредственно. Затем мы изучаем наши первые наблюдения, и тогда возни-

25

кает первый зародыш этой схемы. Он уже определяет собой наши дальнейшие наблюдения, а обработка этих последних дает питательный материал для роста самого зародыша. Так постепенно растет он, пока, наконец, не превратится в законченную схему. Да и кто решится сказать, что она теперь закончена? Мы на это не решимся, ибо допускаем, что или сами мы на основании дальнейшего опыта признаем необходимым внести в нее те или иные поправки и дополнения, или это сделают другие, и мы примем это. Однако возможность дальнейшего развития схемы не должна приостанавливать применения ее к делу уже в настоящий момент.

Все, что можно указать для избежания ошибок или для устранения уже допущенных, сводится, в конце концов, к одному правилу: внимательно всматриваться в каждый новый факт, в каждую черту, определяющую своеобразие факта, и в соответствии с этим быть готовым всегда к восприятию новых точек зрения на вещи. Не быть рабом опыта, но вместе с тем и не отказываться от его помощи в познании новых явлений.

Наблюдатель и наблюдаемый, их взаимоотношения

Одним из преимуществ метода наблюдения по сравнению с лабораторным психологическим экспериментом обыкновенно считается то обстоятельство, что объект изучения в первом случае вовсе и не подозревает о своей роли в момент наблюдения, а потому все проявления его отличаются полной естественностью и непринужденностью- При изучения взрослых людей и детей старшего возраста это преимущество должно иметь весьма серьезное значение ввиду того, что здесь вполне возможно преднамеренное искажение своих проявлений самим испытуемым под влиянием сознания, что он является объектом внимания для исследователя. С другой стороны, всякое наблюдение в таких условиях только тогда и может быть ценным, когда оно действительно оставляет объект в полном неведении о его роли. Нарушение этого условия в большинстве случаев неминуемо вызывает отрицательные последствия в виде преднамеренного искажения наблюдаемым своего поведения, причем эти последствия по своей серьезности значительно превосходят соответствующие недостатки лабораторного эксперимента. Там, в эксперименте, между испытуемым и экспериментатором всегда устанавливается добровольное соглашение и все исследова-

26

ние, если не с точки зрения целей его, то, по крайней мере, в самом его процессе, ведется совершенно открыто; это, несомненно, значительно смягчает неловкость положения испытуемого и необычность взаимоотношений его с экспериментатором. Напротив, когда за объектом устанавливается наблюдение в предположении, что он ничего об этом не подозревает, а в действительности при его полной осведомленности (пусть не с точки зрения целей наблюдений, а хотя бы в отношении самого факта их), тогда на положительный результат нельзя рассчитывать нив коем случае. Каждый может легко представить себе, какое действие должно произвести на человека такое положение и какого рода стремления это неминуемо должно вызвать у него. Кроме того, в условиях эксперимента благодаря его специальной организации и различным контрольным моментам часто представляется возможность объективно учесть какую бы то ни было фальшь со стороны испытуемого, и методика психологического эксперимента, зная эту опасность, всегда стремится изыскать средства для борьбы с нею. Ничего подобного не бывает обычно при наблюдениях за поведением в условиях естественной среды; при этом, очевидно, никакая методика не может улучшить условий исследования там, где возможно такое положение, при котором сам исследователь считает свою позицию в отношении исследуемого скрытой, тогда как в действительности она вполне открыта перед ним*

Но, признавая всю важность секретности в психологических наблюдениях за взрослыми, необходимо все же точнее выяснить значение этого момента в наблюдениях за детьми. Очень часто говорят о секретности наблюдений, не делая никакого различия между взрослыми и детьми или между детьми разного возраста. Не задумываясь над вопросом, требуют такого же подхода к ребенку-дошкольнику, как и к ребенку школьного возраста или к взрослому человеку. А между тем такой вопрос должен бы возникать. Ведь не придет же никому в голову считать секретность необходимым условием при наблюдениях за младенцем в первые месяцы его жизни. Следовательно, условие это приобретает свое значение только позднее, где-то на протяжении развития человека. Так где же именно? Этот вопрос с точки зрения методики наблюдений имеет весьма существенное значение, так как в зависимости от решения его организация наблюдений за детьми того или иного возраста должна существенно видоизмениться, <♦♦>

27

Рассуждая схематически, сущность вопроса сводится к выяснению характера реакций детей данного возраста на та-кой своеобразный стимул, каким является наблюдатель с его неотступным вниманием к каждому шагу, к каждому малейшему проявлению ребенка. <_>

Все разнообразие можно свести в следующие главные группы явлений: I) дети не реагируют на данный стимул вовсе, как бы его совсем не было в окружающей их обстановке; 2) дети не реагируют на данный стимул, как на таковой, на его специфическое содержание, но наблюдатель и его действия воспринимаются ими, как все другие элементы среды, и обусловливают реакции неспецифинеского характера; 3) дети реагируют на данный стимул вопросительной реакцией и не осмысливают его никаким видимым образом в его специфическом значении; 4) дети так или иначе осмысливают данный стимул как имеющий специфическое значение.

Все эти четыре категории отношений среди детей дошкольного возраста могут быть наблюдаемы в самом отчетливом виде, каждая может быть иллюстрирована яркими примерами. Перейдем к рассмотрению каждой в отдельности.

1. Что значит, что дети не реагируют на данный стимул вовсе, как бы его совсем не было в окружающей их среде? Как это понять? Конечно, отнюдь не в том смысле, что на какой-либо ступени дошкольного периода дети недостаточно созрели для того, чтобы замечать, что на них смотрят и при этом что-то пишут. Этого, конечно, нет. Генетического значения эта категория вовсе не имеет. Смысл явлений этого рода станет совершенно понятным, если принять в соображение то обстоятельство, что в каждый данный отрезок времени ребенок, как и взрослый человек, из огромного множества стимулов, какие его фактически окружают и на которые он мог бы реагировать, реагирует на самом деле только на некоторые, очень немногие; огромное большинство стимулов не доходит до нас, в общем, по той простой причине, что и ничтожного меньшинства их достаточно для того, чтобы овладеть всей энергией нашего организма. Здесь было бы неуместно заниматься исследованием причин и условий самого избирательного отношения нашего организма к потоку стимулов; они заключаются, в общем, и в свойствах стимулов, и в состоянии организма в данный момент. Факт тот, что, когда мы очень заняты чем-нибудь одним, мы не замечаем ничего дру-

28

того, хотя бы это другое было тут же пред нами. Так же точно поступает и ребенок. <.„>

Достаточно представить себе ребенка, с увлечением отдающегося своей игре, — а в жизни детей едва ли еще что-нибудь встречается чаще, чем увлечение и игра, — чтобы понять, как далек от него и как чужд ему в данную минуту наблюдатель. Он весьт без остатка, занят то своими собственными образами-выдумками, то своими действиями, направленными к сочетанию реального с фантастическим, а в сущности обычно всем этим одновременно, И немудрено, что наблюдатель, при всей карикатурности его действий с нашей, взрослых людей, точки зрения, не попадает в русло действенных стимулов, определяющих поведение ребенка. <„>

Большое значение здесь имеет новизна или повторность данного стимула. Замечено* что в тех детских учреждениях, где наблюдения за детьми составляют обыденное явление, они входят как бы в самый быт детей; делаются неотъемлемым элементом их жизненной обстановки. Благодаря этому данный стимул утрачивает в глазах ребенка всю свою исключительность и входит в общий круговорот стимулов на равных с ними основаниях. В результате создаются те условия, в которых безразличное отношение к наблюдателю становится возможным более, чем в каких-либо иных* <.„>

Кроме новизны и повторное™ наблюдений немаловажное значение в определении отношений ребенка к наблюдателю имеет форма его поведения и вообще организация его занятий. В различных формах поведения и в различных занятиях дети захватываются течением процесса не в одинаковой степени, а следовательно, неодинаково доступны влияниям сторонних стимулов. Возьмем, например, такие занятия, как движения под музыку или пение под музыку; они характерны тем, что уже самой организацией своей включают наблюдаемого в устойчивый и определенный поток стимулов, выключая его тем самым из сферы влияния всех других стимулов. Точно такое же положение может быть во всякой организованной игре, в трудовых процессах и проч, В других случаях ребенок не стеснен никакой внешней организацией в своей деятельности и, предоставленный самому себе, доступен всему разнообразию окружающих явлений. Понятно, что в таком случае действие наблюдателя как специфического стимула может проявиться легче и свободнее* В общем можно сказать, что выключению наблюдателя как специфического стимула из

29

поля внимания ребенка содействуют организованные занятия более, нем неорганизованные, а среди первых коллективные более', чем индивидуальные.

2. Вторая выделенная нами категория отношений детей к наблюдателю близка к первой и в известном смысле с нею совпадает. Наблюдатель и все его действия остаются и здесь стимулами не действенными в их собственном и специфическом значении, но в отличие от выше рассмотренного здесь дети реагируют на эти стимулы в их общем, неспецифическом значении; наблюдатель здесь является для ребенка просто взрослым человеком, к которому можно обратиться с вопросом, о чем-нибудь попросить, которому можно показать свой рисунок или пожаловаться на товарища и т. д.; действия на-блюдателя, т.е. его письмо, а также его тетрадь, карандаш — все это опять те же обычные явления, которые каждому ребенку хорошо знакомы и которым в данном случае он не приписывает никакого особого значения, <..>

3, Переход ребенка от первоначального безразличного и неосмысленного отношения к наблюдателю к отношению заинтересованному и осмысленному совершается в большинстве случаев в виде недоумения и вопроса: «А что вы пишете?.. А зачем вы смотрите?»» Нередко эти вопросы тотчас же по возникновении и разрешаются так или иначе самим ребенком, или с помощью наблюдателя, или даже с помощью других детей, так что тут же начинается и осмысливание стимула. Но несомненно — об этом свидетельствуют объективные данные — в целом ряде случаев возникший вопрос более или менее длительное время остается для ребенка не разрешенным, и тогда мы имеем в чистом виде первую стадию осмысливания стимула; ее мы могли бы назвать стадией вопросительных реакций.

Однако, как бы то ни было, наш материал подтверждает означенную последовательность развития; из одиннадцати детей, давших специфические реакции на наблюдателя, семь младших дают только вопросительные реакции; четыре же старших дают осмысленные реакции высшего порядка* Рассмотрим первую группу детей.

Боря, 3 года—3 года 3 мес. По этому мальчику мы имеем две записи: одну, произведенную парой наблюдателей на прогулке, а другую, произведенную той же парой наблюдателей на обычных занятиях в детском доме через три месяца после первой. Обе записи содержат материал, говорящий об интере-

30

се мальчика к наблюдателю. Замечательно, однако, то, что в первый раз, восприняв стимул как имеющий особое значение, о чем говорит его мимика и речь, Боря еще совсем не пытается осмыслить его и не задает наблюдателям вопроса: «Что вы пишете?*. Это будет следующим моментом.

Вместе с другими детьми в сопровождении воспитательницы и двух наблюдательниц Боря гуляет во дворе своего дома. Дети бродят по двору, катаются с обледенелой горки. На Борю все время направлены взгляды двух наблюдательниц, ведущих записи. Наконец наступает такой момент. Расставив широко ножки, Боря скользит по горке, при этом падает и поднимается. Наблюдательницы, стоя возле горки, записывают. Посмотрев на них, Боря как бы с удивлением замечает: «Вы еще пишете сейчас?». Затем снова направляется к горке, снова падает и поднимается, при этом смотрит на наблюдательниц и смеется. Проходит некоторое время, пока Боря вместе с другими детьми катается с горки и не обращает никакого внимания на следящих за нам неотступно наблюдательниц. Но вот воспитательница уводит детей на другое место. Боря идет вместе со всеми, и наблюдательницы за ним. Наступает снова интересующая нас реакция. Смотря на наблюдательниц, Боря произносит: «Как пишут!». Затем, заметив у одной из них зеленый карандаш в руках, мальчик подходит к ней, хватает карандаш и восклицает: «Ой, зеленый карандаш!.. А вас как зовут?» — спрашивает потом Боря эту наблюдательницу, «Тетя Валя», — отвечает та. Тогда мальчик обращается ко второй: «А вас — зовут?*. — «Тетя Аня». Несколько мгновений после этого мальчик смотрит на первую наблюдательницу, потом, как бы что-то вспоминая, весело замахивается на нее руками с целью удара, подбегает к ней ближе, обнимает ее. В следующий момент стимул от воспитательницы привлекает к себе всех детей и Борю также. До конца наблюдений в этот раз Боря больше не обращался к наблюдательницам.

Мы не усматриваем в этих проявлениях ребенка вполне определенных данных, которые говорили бы за то, что вопрос о наблюдателях, об их отношениях к нему созрел в полной мере. Но это все же и не такие проявления, которые можно было бы признать вполне нейтральными и безразличными. Несомненно, ребенок начинает замечать в этих отношениях что-то особенное...

...Володя, 5 лет 5 мес, тоже только один раз из четырех производившихся за ним наблюдений выказал интерес к ра-

31

боте наблюдателя. Во время игры с товарищами мальчик заметил на себе взгляд наблюдательницы и подошел к ней с вопросом: «Что вы записываете?». Следует обратить внимание на форму этого вопроса («записываете»), еще более определенную, чем в предыдущих случаях. В ответ на вопрос наблюдательница заявила ребенку прямо: «Записываю вашу игру». Замечательно, что это не произвело ровно никакого действия на него. В тот же момент мальчик занялся кол паком t который был у него в руках, стал надевать его на голову, спрашивая при этом наблюдательницу, так ли он надевает. На протяжении всей последующей игры реакций на наблюдателя не было,

Коля, 5 лет 10 мес. — 6 лет 1 мес. Из восьми записей нужные реакции были найдены только в двух. В первый раз, в самый разгар свободной игры с товарищами, заметив на себе взгляды наблюдательниц, которые подвинулись к детям ближе, Коля обернулся в их сторону и, с любопытством посмотрев, как они пишут, спросил сразу обеих: «А что вы записываете?*, В этом случае последовал прямой ответ: «Вашу игру». Мальчик посмотрел на наблюдательниц вопросительно и с улыбкой, а затем вернулся к игре и не обращал на них более внимания.

Второй раз, через три месяца, нечто совершенно тождественное произошло во время наблюдений на прогулке, Коля шел вместе с другими детьми* Потом вдруг подошел к наблюдательнице и тоже с любопытством спросил ту и другую: «Что вы пишете?». При этом, приподнимаясь на цыпочках, старался заглянуть в тетрадь. На этот раз мальчик был озадачен непонятным для него ответом, «Свои мысли*, — ответила одна из наблюдательниц. «Какие мысли?* — удивленно опрашивает Коля. На этот вопрос наблюдательница уже ничего не ответила, а только засмеялась. Коля же недоумевающе посмотрел на нее, улыбаясь, потом отбежал в сторону и больше в течение всей прогулки, продолжавшейся свыше часа, не обращал внимания на наблюдательниц.

Здесь следует обратить внимание на то, что объяснение, данное на заданный вопрос в первый раз, не помогло мальчику осмыслить роль наблюдателей раз навсегда, а лишь удовлетворило его на данный случай, В последующем, как видно, он остался на стадии вопросов,.,

„.Такова картина, которую дают младшие дошкольники. Не останавливаясь пока на ней детальнее, перейдем к рассмотрению материала, касающегося старших детей.

32

4, Здесь мы ожидаем увидеть более осмысленное отношение ребенка к наблюдениям за его поведением. Фактические данные это в полной мере подтверждают, но интересно знать, как же именно осуществляется осмысливание и, главное, как это отражается на взаимоотношениях ребенка и наблюдателя. К сожалению, из 18 детей в возрасте от 6 до 8 лет и из 70 наблюдений, к ним относящихся, только 6 дают интересующие нас данные всего в 11 наблюдениях. Незначительность данных нельзя объяснить иначе, как только тем, что эти дети на основе своего осмысленного отношения к наблюдениям (правильного или неправильного — это другой вопрос) вполне нейтрализовали данный стимул и потому не дают на него специфических реакций.

Петя, 6 лет 4 мес,—6 лет 9 мес. Данные, относящиеся к этому мальчику, наиболее интересны. Они содержатся во всех трех записях, какие имеются за ним в нашем материале, В первый раз наблюдение производилось парой наблюдательниц в течение 17 мин во время рисования. В комнате вместе с Петей присутствуют другие дети очага, занимающиеся кто чем. Мальчик рисует дом. Наблюдательницы фиксируют процесс и зарисовывают у себя копию рисунка* Заметив это и не прекращая своей работы, Петя констатирует: «Они тоже лисуют». В про-цессе работы к наблюдательницам подходит товарищ Пети — Жорж и спрашивает: «Что вы пишете?». На этот вопрос отвечает сам Петя, спокойно, без смущения: «Пло меня пишут». Жорж возражает или сомневается: «Да, пло тебя». — «Конечно, пло меня», — уверенно утверждает Петя, продолжая рисовать.

От дома Петя перешел к мельнице. Наблюдательницы следуют за ним, снимая копии в своих тетрадях. Посмотрев в тетрадь одной, Петя говорит: «Ну-каст, покажите.,,». Смотрит, улыбается.

В один из следующих моментов мальчик рисует паровоз. Наблюдательницы тоже. Окончив рисунок и заглянув в тетрадь одной из них, Петя замечает: «Вы еще не налисовали, а я налисовал...»

Итак, на протяжении всей записи отчетливо видно, что ребенок прекрасно отдает себе отчет и в действиях наблюдателей, и в своей собственной роли. Рисование его, однако, течет так, как текло бы и без этого. Нет никаких оснований думать, что под влиянием наблюдений поведение Пети как-либо деформируется.

Следующее наблюдение было произведено теми же лицами через три месяца после первого во время чаепития* Петя

33

пьет чай, а наблюдательницы фиксируют процесс. Подходит товарищ Пети — Ваня и спрашивает; «Кого вы пишете? Кого? А?..». Петя настораживается, смотрит на наблюдательниц выжидательно* «Тебя, Ваня», — отвечает одна из них. Петя густо краснеет, приподнимает палец и тоном обиды возражает: «Нет, меня.,,» Тогда наблюдательница утвердительно кивает ему головой. Пета просиял, он доволен. «А почему Петю?* — спрашивает другой мальчик — Володя. Петя снова настораживается. Наблюдательница: «Потому что Петя хорошо себя ведет». Петя широко улыбается и победоносно оглядывает сидящих кругом детей.

В следующий момент подходит маленький Костя, спрашивает наблюдательницу: «Чего вы пишете?*. Петя снова настороженно прислушивается. Наблюдательница: «Записываю детей, которые хорошо себя ведут». Петя, шаловливо кривляясь: «Я себя холосо веду». Затем, обращаясь к Косте: «А когда сидел я за тем столом (кивком головы указывает в сторону другого стола), меня тозе записывали, а когда мы л и совали, а девчонок вешали, меня тозе записывали»* При этом глаза блестят, он улыбается и смотрит на сидящих вокруг детей. Затем снова спокойно ест хлеб и пьет чай, разговаривает с товарищами, словом, всецело во власти новых стимулов, не имеющих никакой связи с предыдущими.

Третье наблюдение было произведено в очаге во время рассматривания мальчиком картин в книжке. Оно продолжалось 31 мин. Обычная картина: Петя сидит за столом на скамейке, перед ним книга. Наблюдательницы усаживаются неподалеку* Взглянув на них, Петя спрашивает; «Вы будете записывать?» — кивая головой в знак ожидаемого подтверждения. Наблюдательница; «Да, ты будешь говорить, что на картинках, а я запишу». Мальчик начинает перелистывать книгу и рассказывать о том, что он видит на картинках, совершенно естественно, совсем как будто не для наблюдателей.

Но вот подходит Ваня, садится рядом с наблюдательницей и кладет ей руку на плечо. Заметив это, Петя тотчас снимает руку с плеча и говорит Ване тихо, серьезно, не спеша: «Не месай, это пло меня писут, лазве ты не знаесь, что они всегда пло меня писут?». В этот момент наблюдательница бросила взгляд на обоих мальчиков. Петя: «Ага! На тебя посмот-лела, сейчас тебя записут, сто ты все месаесь,,.». Мгновение смотрит на наблюдательницу. Затем нагибается над ее тетрадью и, найдя там букву «В», говорит; «Вот В, значит, это

34

Ваня, ну вот и записали...». Смотрит на наблюдательницу, почесывая в голове. Затем как ни в чем не бывало принимается снова за картины и рассматривает их, как будто забыл о наблюдателях. И так до тех пор, пока работу Пети не прерывает один из его товарищей, ударивший его лучиной по голове, Петя, съежившись, говорит мальчику: «Пе-лестань, ведь меня записывают.,,». Затем, посмотрев на наблюдательницу: «Ведь вы его не записете?». Получив утвердительный ответ, Петя успокаивается и принимается за прерванное занятие.

Окончив это занятие по призыву воспитательницы на обед, Петя вместе со своими товарищами побежал в другую комнату, сообщив по дороге одному из них; «Пло меня писали».., .

Игорь, 7 лет 4 мес—7 лет 7 мес. Здесь мы имеем точно такой же случай, как только что рассмотренный, и в отношении тактики наблюдательницы, и в отношении осмысливания ребенком ее действий* В нашем распоряжении 30 наблюдений, произведенных за этим мальчиком одним и тем же лицом в самых разнообразных случаях его жизни* И только две записи дают небольшой, хотя и очень красноречивый, материал, говорящий о том, как понимает ребенок роль наблюдателя. Наблюдения ведутся во время прогулки в лесу. Кроме Игоря с наблюдательницей еще три мальчика. Проходя по лесу, Игорь заметил лист толстой оберточной бумаги белого цвета* Подняв бумагу и осмотрев ее с другой стороны, мальчик подает ее наблюдательнице: «Нате вам». Наблюдательница; «А на что мне эта бумага?». Игорь серьезно: «Она чистая, вы писать на ней можете. Вы ведь опять все записываете, что видите?»* Наблюдательница; «Да, записываю», Игорь: «Ну, так бумага пригодится».

Под корой одного пня дети нашли муравейник* Двенадцать минут прошло, пока они его осматривали и вели о нем разговоры. После того, уже оставив муравейник* Игорь, снова обратив внимание на то, что наблюдательница все пишет, напоминает ей: «А вы про муравейник не позабудете записать?». — «Нет, я не позабуду», — ответила наблюдательница. В другой раз, когда Игорь строгал палку ножом, желая сделать «кинжал», наблюдательница тоже привлекла его внимание, и он задал ей вопрос: «А что вы пишете?»*.. Получив ответ: «Кончаю начатую работу», Игорь удовлетворился и продолжал свое занятие.

И это единственные три момента из 30 наблюдений, про-изводившихся свыше трех месяцев, когда Игорь реагировал на наблюдение за его поведением...

35

..Попытаемся теперь подвести итог и, может быть, наметить некоторые выводы из описанных фактов.

Прежде всего, интересно было бы знать, когда ребенок начинает впервые выделять стимул, исходящий от наблюдателя, как имеющий какое-то особое значение. Это выделение может произойти, очевидно, лишь тогда, когда ряд последовательных однородных действий, производимых наблюдателем (взгляды, чередующиеся с письмом), свяжется для ребенка в одно целое. Сколько бы мы ни подвергали такому стимулированию годовалого ребенка, выделения на основе синтеза данного ряда явлений у него никогда не произойдет. В нашем материале самый ранний случай, какой мы имеем, дает 3-летний Боря. Его вопрос: «А чего вы пишете?»> вызванный навязчивыми стимулами наблюдательниц, является верным признаком того, что выделение данного стимула в целом у Бори произошло. Но, очевидно, момент вопроса не вполне совпадает с моментом выделения, а следует за ним, вопрос задается ребенком под влиянием уже состоявшегося выделения. Факты показывают далее, что восприятие и выделение сложного стимула может быть выявлено не только в виде словесно сформулированного вопроса, а и различными другими способами, например той или иной мимикой как выражением недоумения перед лицом вновь открытого явления. Можно предполагать, что вопрос задается уже тогда, когда самое восприятие и выделение сложного явления как целого вполне оформилось у ребенка.

Таким образам, данные, которые мы получили у Бори, за* ставляют думать^ что явление> нас сейчас интересующее, уже в самом начале дошкольного периода развития ребенка может иметь место. Появляется ли оно здесь впервые или может быть и еще раньше, этого мы сейчас не знаем. Но обращает на себя внимание то, что из 12 детей от 3 до 4 лет данное явление обнаружил только один Боря. А остальные? Мы прежде всего исключаем предположение, что все эти дети еще не дозрели до данной реакции* О&ьяснение надо искать, скорее, в условиях взаимодействия различных стимулов, определяющих поведение ребенка в данный момент, и в его собственном состоянии. Кроме того, отмеченное выше обстоятельство, что выявление известного состояния может произойти иногда в виде различных мимических реакций, порой очень тонких и внешне бедных, например одним долгим, задумчивым взглядом ребенка, наводит на мысль, что при недостаточно «фотографической* фиксации эти явления могли выпасть из записей*

36

После таго как выделение известного явления из ряда других произошло, начинается осмысливание его,

В общем, осмысливание данного явления идет тремя главными путями: I) производится ребенком самостоятельно, без сторонней помощи, 2) с помощью самого наблюдателя, 3) под влиянием других детей. Посмотрим, что получается в том, другом и третьем случаях.

По первому пункту труднее всего собрать верные данные, В нашем материале сюда относятся все те случаи, когда дети на предъявляемые ими вопросы не получают никаких ответов ни от наблюдателей, ни от своих товарищей. Из последующих проявлений этих детей не видно, чтобы они, не получив ответа, объяснили непонятное явление как-либо сами. Напротив, судя по тому, что один и тот же вопрос задавался несколько раз подряд, можно думать, что решения его ребенок не находил. Нам важно было бы знать хотя бы только то, относит ли ребенок поведение наблюдателя к себе лично или к чему-либо другому, но и в такой общей форме положительных указаний дети не дают* Они сейчас же переходят к другим действиям, не имеющим никакой связи с вопросом, и оставляют его, видимо, открытым, пока наблюдатель не поставит его снова перед ними. Заметим, так как это важно для методики наблюдений, что видимого влияния на поведение детей возникшая загадка не оказывает.

Второй путь осмысливания дает более интересный материал. Прежде всего, обратим внимание на те случаи, когда наблюдатель говорит ребенку прямо, что наблюдает и записывает за ним лично. Конечно, это самый смелый и, может быть, рискованный ответ. В наиболее выразительной форме этот случай представлен в наблюдениях за Петей. Здесь положение ребенка представляется даже особенно обостренным: он не только знает, что «его записывают», но также и то, что записывают его за хорошее поведение; он очевидным образом дорожит этим положением и ревниво относится к отношениям своих наблюдательниц к другим детям. Наблюдательницы сделали все возможное для того, чтобы вызвать у ребенка личную заинтересованность в работе. Что же мы видим в результате? Нас должно интересовать, происходит ли под влиянием такого состояния какая-либо деформация последующего наблюдаемого процесса (рисования, чаепития, рассматривания картин) или нет. Всматриваясь в поведение Пети, должно признать, что никакой заметной деформации не происходит. Тот факт, что перед ним сидят наблюда-

37

тельницы, стимулирует, правда, его рисование или рассматривание картин, и, может быть, не будь их, он в этот момент занимался бы чем-нибудь другим, но мы хотим сказать, что самый процесс рисования и рассматривания картин протекает так же, как он должен протекать, как он протекал бы под воздействием всякого другого вызвавшего его стимула, например под обычным воздействием педагога.

То, что наблюдение доставляет Пете как будто особое удовольствие, может навести на мысль, что в данном случае про-исходит изменение обычной эмоциональной установки ребенка и это должно отразиться на последующем процессе. Это соображение более важно... С Петей, однако, ничего подобного не происходит, эмоциональные колебания у него заметны, лишь когда он говорит о наблюдениях за ним со своими товарищами. Вообще, учитывая влияния эмоциональных колебаний у детей раннего возраста, надо всегда иметь в виду, с одной стороны у их большую возбудимость и в то же время малую устойчивость при изменяющихся стимулах.

Когда говорят о том, что наблюдаемый не должен знать, что за ним наблюдают, тогда имеют в виду, главным образом, такие деформации для искажения естественного течения поведения, которые называются преднамеренными. Они предполагают особую регуляцию наблюдаемым своего поведения под воздействием известного представления* В этом и заключается главный камень преткновения всякой методики психологического исследования. Невозможно усмотреть, однако, ничего подобного в поведении Пети, Полагаем, что в этом случае мы обязаны не его особой благонамеренности или каким-либо другим его индивидуальным качествам, а общим свойствам личности его возраста. Для такого сложного преднамеренного регулирования своего поведения у ребенка-дошкольника нет еще необходимых данных ни в отношении полноты и глубины осмысливания известного явления с точки зрения интересов собственной личности, ни в отношении зрелости регулятивного аппарата его организма.

Разбираемый случай тактики наблюдателя может вызвать соображения педагогического характера. Эта сторона выходит из рамок нашей задачи, но если только что произведенный психологический анализ явления правилен, то можно думать, что и в педагогическом отношении данная тактика не влечет за собой каких-либо тяжелых последствий,

38

Значительно более мягкой и нейтральной в отношении наблюдаемого является другая категория ответов со стороны наблюдателей, когда они относят свои действия ко всем детям вообще: «Описываю вашу игру». Сточки зрения методики наблюдений это, может быть, наиболее удачная форма ответа (правда* применяемая только в условиях коллектива). Никаких личных реакций со стороны ребенка это обычно не вызывает и вместе с тем дает ему такое объяснение, которое ему понятно и которое его удовлетворяет,

Процесс и техника наблюдений

Техническая фиксация поведения

Когда говорят о ведении психологических наблюдений, то обычно разумеют под этим записи наблюдателем различных фактов из жизни наблюдаемого лица; чаще всего такие записи называются дневниками. Никаких других представлений в процесс психологического наблюдения обычно не вкладывается.

Такая простота понимания содержания этого научного метода, к сожалению, вполне соответствует его состоянию в настоящее время в большинстве тех случаев, когда к помощи его прибегают, В таком понимании данный метод, несомненно, выглядит довольно слабым и немощным перед лицом тех задач, которые должны быть им разрешаемы, и внушать большое доверие к себе не может.

Однако уже в настоящее время к нему может быть предъявлен целый ряд таких требований, удовлетворение которых* не будучи совершенно невозможным, повышает точность добываемых с помощью его данных, а следовательно, и его зна-

■

чение до весьма высокой степени.

Усовершенствование метода тесно связано со способом фиксации поведения личности на предмет его дальнейшего изучения во всем содержании и с предельной полнотой. Если обладать для этой цели только рукой и глазом человека, то, конечно, с такими орудиями очень глубоко в предмет наблюдения не войдешь. Они, очевидно, так же слабы и примитивны, как те орудия первобытного человека, с помощью которых он впервые стал подчинять себе окружающую природу. Это, впрочем, и понятно, так как в деле завоевания природы нашей личности мы стоим приблизительно на той же низкой ступени развития. Но дальнейшие горизонты проясняются уже и теперь,

39

Всякий элемент поведения необходимо иметь для изучения в том виде, в каком он существовал как реальный факт. С этой точки зрения такие элементы, как движения мимические и пантомимические, интонации голоса и все иные выразительные средства внутренней активности организма, будучи обозначены только в слове, которым наблюдатель их описывает, теряют большую часть своей ценности. Как нечто живое, они перестают существовать, они умерщвляются в описании. И это есть несравненно больший дефект, чем тот, который часто встречается у биолога, когда он живую клетку должен изучать, предварительно умертвив ее. Это больший дефект потому, что «клетки» процесса поведения, в силу особой тонкости своей структуры, и при жизни своей весьма трудный объект для познания, умерщвленные же, они вовсе лишаются своей подлинной структуры, и то, что их замещает, не есть «труп» клетки, с которым приходится, между прочим, иметь дело биологу, а что-то совершенно другое, какой-то иной объект, связь которого с замещаемым процессом очень отдаленнаяt — при таких условиях всякое суждение о них становится не больше как догадкой. Будущему психологу наши психологические дневники, вероятно, покажутся средствами познания не более мощными и совершенными, чем современному астроному закопченное стекло в руках прохожего, наблюдающего солнечное затмение. В том и другом случае лучше иметь мало, чем ничего, в противном случае интересного явления совсем не увидишь, но вместе с тем ясно, что тот примитив, который имеется в распоряжении, позволяет именно только взглянуть на явление, но не исследовать его сколько-нибудь глубоко. А между тем теоретические основания для того, чтобы говорить об усовершенствовании наших психологических наблюдений за человеком, имеются вполне достаточные.,.

.„Близко к реальной действительности использование при психологических наблюдениях фотографии. Эта идея даже может считаться старойt ее можно найти точно выраженной во многих руководствах по психологии. Но, несмотря на это, она остается почти исключительно теоретической идеей, еще не нашедшей приложения в практике психологического исследования. Мы не можем объяснить этого чем-либо иным, кроме своеобразной, консервативной пассивности, унаследованной, очевидно, нами от далекого прошлого, когда психология по примеру тех наук, с которыми ее связывали узы родства и дружбы, считала возможным решать все свои проблемы исключительно на основе умозрения...

40