Fiziologiia

.pdf

Физиология человека и животных

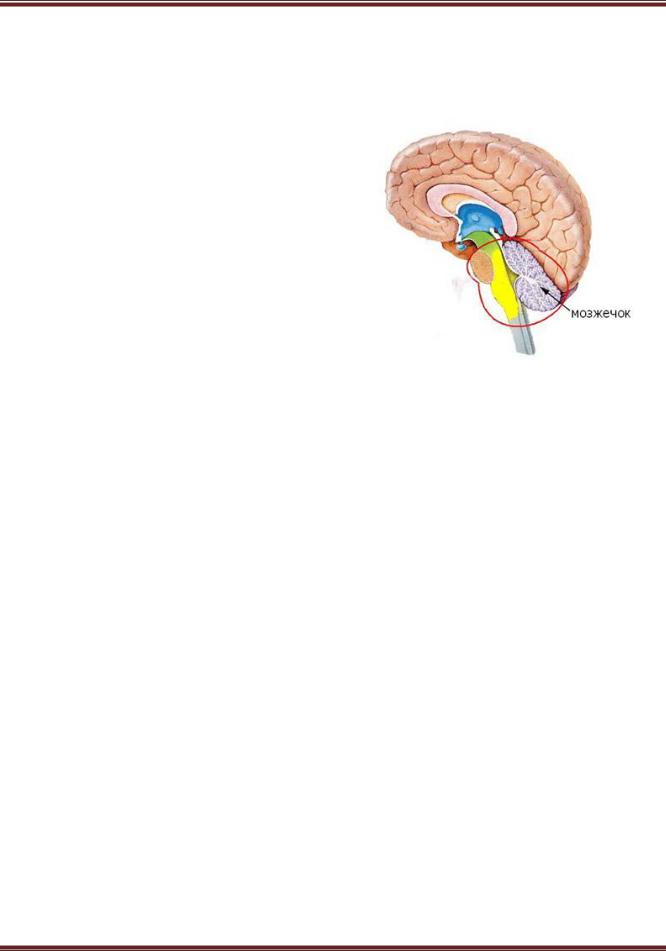

8. Мозжечок: строение, связи и регулирующие влияния

Мозжечок – это структура, расположенная над продолговатым мозгом и мостом, позади больших полушарий мозга (рисунок 5.9). В нем выделяют среднюю часть (червь) и два полушария.

Червь связан в основном со спинным мозгом и вестибулярным аппаратом, тогда как полушария в основном получают информацию от мышечных и суставных рецепторов, от зрительных и слуховых анализаторов, а также из коры больших полушарий. Из мозжечка идут аксоны к нейронам вестибулярных ядер ствола и ретикулярной формации. От них проводящие пути идут к спинному мозгу и

красному ядру среднего мозга, таламусу,

моторным участкам коры больших полушарий. Мозжечок не имеет самостоятельных выходов на двигательные

моторным участкам коры больших полушарий. Мозжечок не имеет самостоятельных выходов на двигательные

нейроны, но образует обширные связи со всеми системами, регулирующими двигательную активность: корой больших полушарий, красными ядрами, вестибулярными ядрами, ретикулярной формацией, а также полосатым телом базальных ганглиев.

Мозжечок участвует в регуляции мышечного тонуса, позы и равновесия, координации позы и выполняемого целесообразного движения, а также в программировании целенаправленного движения. В мозжечке хранятся программы сложных двигательных навыков (например, умения ездить на велосипеде, плавать). В мозжечке осуществляется регуляция вегетативных функций с целью их приспособления для обеспечения двигательных актов. Мозжечок также участвует в регуляции вегетативных функций.

Симптомы повреждения мозжечка:

–атаксия (нарушение координации движений),

–астения (быстрая утомляемость),

–атония (снижение тонуса мышц),

–астазия (утрата способности к длительному сокращению мышц и невозможность плавных движений),

–адиадохокинез (нарушение координации мышц-антагонистов, невозможность быстро сменить одно направление движения на другое),

–дисметрия (нарушение точности движений).

Полесский государственный университет |

Страница 101 |

Физиология человека и животных

9. Промежуточный мозг. Роль ядер таламуса в передаче сигналов с периферии в кору больших полушарий. Гипоталамус как интегративно координирующий вегетативный центр мозга

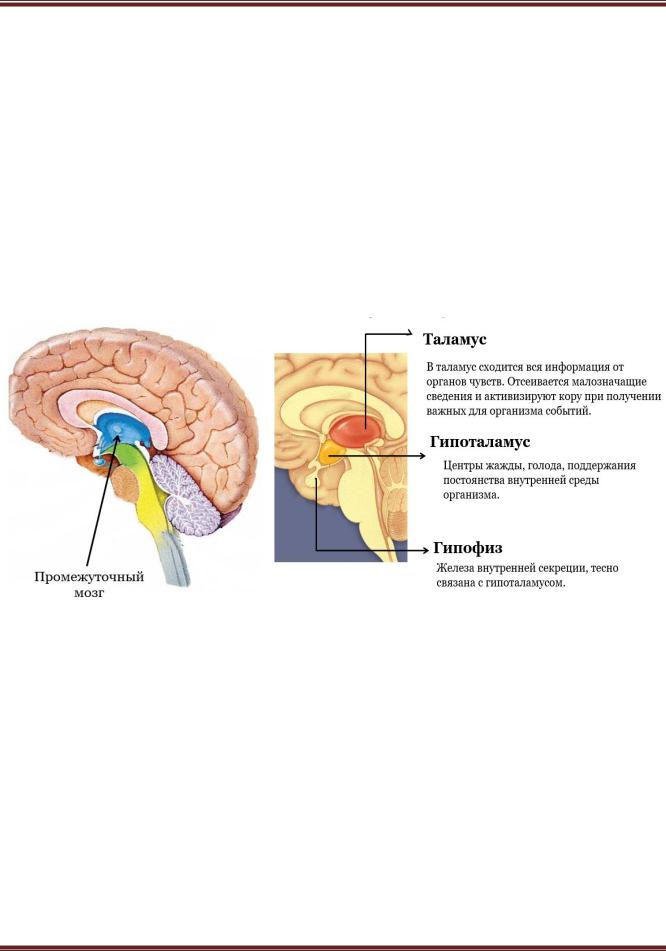

Промежуточный мозг включает в себя таламус, эпиталамус (эпифиз) и гипоталамус и образует стенки III желудочка (рисунок 5.10). Промежуточный мозг регулирует сложные двигательные рефлексы, координирует работу внутренних органов и осуществляет гуморальную регуляцию (обмен веществ, потребление воды и пищи, поддержание температуры тела). Вместе с большими полушариями промежуточный мозг участвует в организации всех сложных форм поведения, регуляции вегетативных реакций, то есть он интегрирует сенсорные, двигательные и вегетативные функции, обеспечивая деятельность организма как единого целого.

Рисунок 5.10. −Промежуточный мозг

Таламус (зрительный бугор) представляет собой комплекс ядер в промежуточном мозге (у человека примерно 60 ядер), образующих множество прямых и обратных связей с корой больших полушарий. В таламусе осуществляется анализ афферентных сигналов практически от всех чувствительных рецепторов (кроме обонятельных), организация интегративных процессов, необходимых для регуляции функционального состояния и высшей нервной деятельности.

Ядра таламуса делят на две группы – специфические и неспецифические. Все ядра таламуса в разной степени обладают тремя общими функциями –

Полесский государственный университет |

Страница 102 |

Физиология человека и животных

переключающей, интегративной и модулирующей.

Специфические ядра таламуса:

1) Переключающие ядра:

а) сенсорные – передают афферентную (чувствительную) информацию в сенсорные зоны коры;

б) несенсорные – переключают в кору несенсорную импульсацию из разных отделов головного мозга (например, лимбические ядра таламуса).

2) Ассоциативные ядра – принимают импульсацию от других ядер таламуса. Благодаря их деятельности осуществляется объединение деятельности таламических ядер и различных зон ассоциативной коры.

Неспецифические ядра действуют как объединяющие посредники между стволом мозга и мозжечком, с одной стороны, и новой корой, лимбической системой и базальными ганглиями, с другой стороны, объединяя их в единую функциональную систему. Они обеспечивают модулирование, плавную настройку функционирования ЦНС. По своему функциональному значению они сходны с ретикулярной формацией. Но если ретикулярная формация осуществляет длительную и медленную активацию коры больших полушарий, то неспецифические ядра таламуса – быструю и кратковременную активацию.

Гипоталамус является вентральной частью промежуточного мозга. Макроскопически он включает в себя преоптическую область и область перекреста зрительных нервов, серый бугор и воронку, сосцевидные тела. Микроскопически в гипоталамусе выделяют около 50 пар ядер, которые топографически объединяют в 5 групп. Ядра гипоталамуса имеют мощное кровоснабжение.

Функции гипоталамуса:

1.В ядрах гипоталамуса локализуются центры, участвующие в вегетативной регуляции, а также нейроны, осуществляющие секрецию нейрогормонов.

2.Центр гомеостаза. Нейроны гипоталамуса могут реагировать на изменения температуры крови, электролитного состава, осмотического давления плазмы, количества и состав гормонов крови (благодаря повышенной проницаемости гематоэнцефалического барьера для многих веществ в области гипоталамуса).

3.Центры терморегуляции. В ядрах передней группы – центр физической терморегуляции (регуляция теплоотдачи), в ядрах задней группы – центр химической терморегуляции (регуляция теплопродукции).

4.Центры регуляции водного и солевого обмена. Среди нейронов паравентрикулярного и супраоптического ядер есть нейроны, продуцирующие

Полесский государственный университет |

Страница 103 |

Физиология человека и животных

антидиуретический гормон, а в латеральном гипоталамическом ядре – центр жажды, обеспечивающий поведение, направленное на прием воды.

5.Центры регуляции деятельности желудочно-кишечного тракта и пищевого поведения: в латеральном гипоталамическом ядре – центр голода, в вентромедиальном – центр насыщения.

6.В гипоталамусе есть центры белкового, углеводного и жирового обмена, центры регуляции сердечно-сосудистой системы, проницаемости сосудов и тканевых мембран, регуляции мочеотделения.

7.Гипоталамус участвует в регуляции сна и бодрствования (задний гипоталамус активизирует бодрствование, передний – сон).

8.Регуляция эмоционального поведения (раздражение заднего гипоталамуса вызывает активную агрессию, а передних отделов – пассивно-оборонительную реакцию, страх, ярость); центр полового поведения.

Особое место в функциях гипоталамуса занимает регуляция деятельности гипофиза. Благодаря гипоталамо-гипофизарным связям гипоталамус является высшим центром эндокринной регуляции.

10. Подкорковые ганглии, их строение и функции. Экстрапирамидная двигательная система

Базальные ганглии, или стриопаллидарная система, представляют собой скопление серого вещества, расположенного в конечном мозге, в основании больших полушарий. Базальные ганглии состоят из бледного шара, полосатого тела и ограды. Полосатое тело, в свою очередь, разделяется на хвостатое ядро и скорлупу. В функциональном отношении к базальным ганглиям относятся также расположенные чуть поодаль структуры промежуточного мозга (субталамические ядра) и среднего мозга (черное вещество).

Возбуждающие (афферентные) импульсы поступают в полосатое тело от всех областей коры больших полушарий, от неспецифических ядер таламуса и от черного вещества. Эфферентные волокна базальных ганглиев идут в бледный шар, а из него – самый важный эфферентный путь базальных ганглиев – в двигательные ядра таламуса и далее в двигательные участки коры больших полушарий. Другая часть эфферентных волокон идет в ретикулярную формацию и красное ядро среднего мозга и в мозжечок. Третья часть эфферентных волокон идет через черное вещество в таламус.

Таким образом, базальные ганглии являются основным местом переключения, связывающим ассоциативные и сенсорные участки коры больших полушарий с двигательными участками коры. Базальные ганглии играют

Полесский государственный университет |

Страница 104 |

Физиология человека и животных

важнейшую роль в регуляции и координации сложных произвольных движений. Вместе с мозжечком они участвуют в выработке сложных двигательных программ (например, умение вышивать, вязать, писать, рисовать), которые реализуются через моторную кору и обеспечивают выполнение программ движений. Кроме этого, базальные ганглии контролируют силу движений, их амплитуду, скорость и направление. Также базальные ганглии участвуют в регуляции цикла сон – бодрствование, в формировании условных рефлексов.

Экстрапирамидная система осуществляет непроизвольную автоматическую регуляцию и координацию сложных двигательных актов, регуляцию тонуса мышц, поддержание позы и регуляцию мимической мускулатуры, обеспечивающей внешние проявления эмоций. Она включает в себя базальные ганглии, ядра таламуса и гипоталамуса, черное вещество среднего мозга, красные ядра среднего мозга, вестибулярные ядра.

11. Гиппокамп и лимбическая система, их взаимодействие при интеграции сигналов в мозге

Вформировании мотиваций и эмоций важная роль принадлежит

лимбической системе головного мозга. Важнейшей функцией лимбической системы является формирование эмоций, то есть переживаний, в которых отражается субъективное отношение человека к предметам внешнего мира и результатам собственной деятельности. Через эмоции происходит улучшение приспособления организма к изменяющимся условиям среды.

Влимбической системе происходит оценка и координирование биологических мотиваций, оценка их значимости на основе эмоций, формирование функциональных систем. Эмоции регулируют активность субъекта путем отражения значимости внешних и внутренних ситуаций для осуществления его жизнедеятельности (Леонтьев).

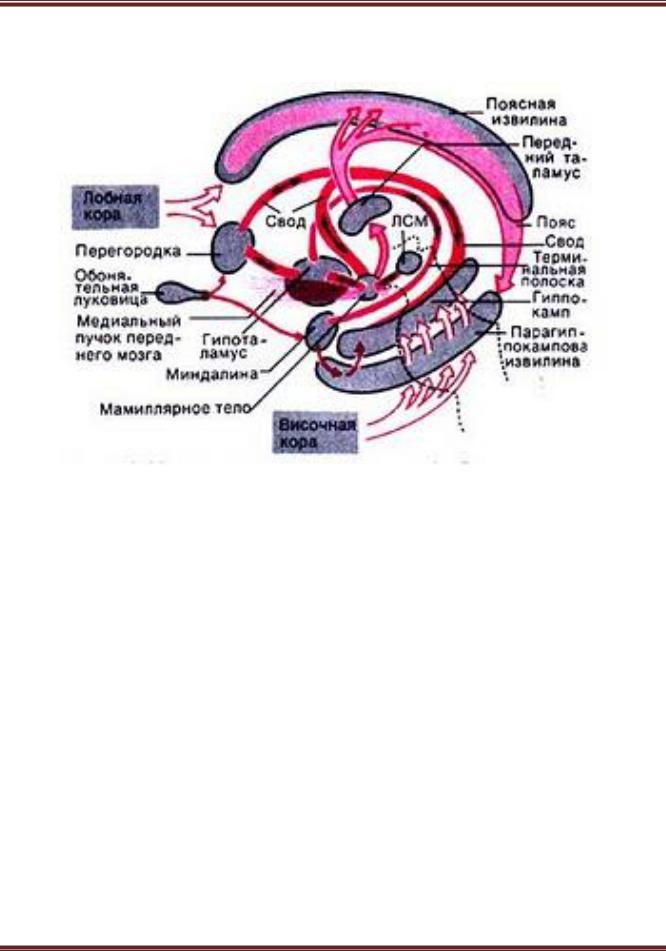

Лимбическая система включает в себя:

– высшие центры коры больших полушарий (сводчатая извилина, крючок,

гиппокамп),

– подкорковые образования (миндалевидное тело, передние ядра таламуса, ядра гипоталамуса, центральное серое вещество среднего мозга). Эти структуры образуют так называемый круг Пайпеца (рисунок 5.11):

Между отдельными образованиями лимбической системы существуют многочисленные связи, и их повреждения приводят к глубоким изменениям в эмоциональной сфере. Кроме координации и регуляции эмоций, лимбическая система также принимает участие в поддержании постоянства внутренней среды

Полесский государственный университет |

Страница 105 |

Физиология человека и животных

(гомеостаза), регуляции цикла сон-бодрствование, процессах обучения и памяти, регуляции вегетативных и эндокринных функций.

Рисунок 5.11. – Эмоциональный круг Пейпеца

Основной круг Пайпеца включает в себя поясную извилину коры больших полушарий, парагиппокампову извилину, гиппокамп, гипоталамус и таламус (передние ядра). Одной из главных структур лимбической системы является гипоталамус. Именно через гипоталамус большинство лимбических структур объединено в целостную систему, регулирующую мотивационно-эмоциональные реакции человека и животных на внешние стимулы и формирующую адаптивное поведение.

Электростимуляция миндалин у человека вызывает проявление страха, гнева, ярости. Двустороннее удаление миндалин в опыте на обезьянах приводило к резкому снижению их агрессивности, но увеличению тревожности, неуверенности в себе. Поясная извилина выполняет роль главного интегратора различных систем мозга, формирующих эмоции. В одной из форм обучения (однократное обучение) большое значение имеет миндалина, с помощью которой формируются сильные отрицательные эмоции, которые способствуют быстрому и прочному формированию внутренних условнорефелекторных связей. Гиппокамп и связанные с ним задние зоны лобной коры играют главную роль в процессах обучения и памяти. Их деятельность совершенно необходима для консолидации

Полесский государственный университет |

Страница 106 |

Физиология человека и животных

памяти – перехода следов кратковременной памяти в долговременную.

Другой лимбический круг включает в себя миндалины, средний мозг и мамиллярные тела гипоталамуса. Он играет важную роль в формировании агрессивно оборонительных, пищевых и сексуальных реакций.

Деятельность лимбических структур регулируется лобными отделами коры. Именно лобные отделы коры больших полушарий участвуют в формировании высших познавательных потребностей и регуляции эмоционального состояния. Лимбическая система участвует в формировании памяти и осуществлении обучения.

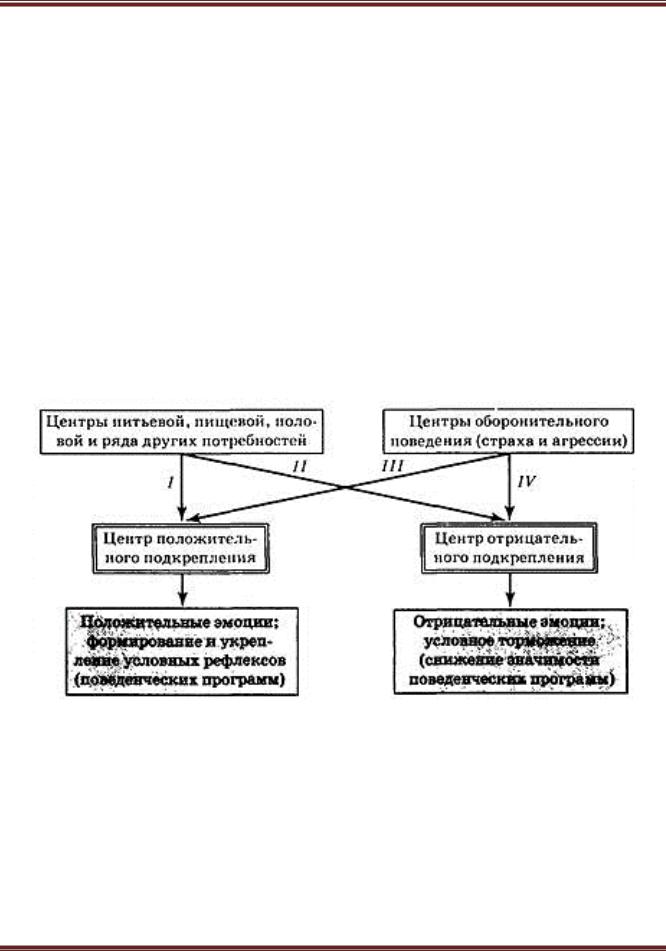

Согласно потребностно-информационной теории П.В. Симонова, эмоция – это отражение мозгом человека и высших животных качества и величины потребности и вероятности ее удовлетворения. Состояние общего комфорта или дискомфорта, отражающие баланс между уровнем активности положительных и отрицательных эмоциогенных систем, является основой организации целостных поведенческих актов (рисунок 5.12).

Рисунок 5.12. – Центры положительного и отрицательного подкрепления, их связи с центрами различных потребностей и значение в организации поведения:

I — удовлетворенность; II — неудовлетворенность; III — чувство безопасности;

IV — чувство страха

Регулирующая роль эмоций особенно ярко проявляется при конкуренции мотиваций, при выделении доминирующей потребности. Важной функцией эмоцией является их подкрепляющая функция. Это, по-видимому, является основой способности к сопереживанию. Другая функция эмоций – это их

Полесский государственный университет |

Страница 107 |

Физиология человека и животных

компенсаторное значение. Положительные эмоции как бы компенсируют недостаток неудовлетворенных потребностей и информации о неопределенных ситуациях. Например, подражательное поведение – это пример компенсаторной функции эмоций на уровне популяций.

Эмоции изменяют состояние всего организма. Отрицательные эмоции угнетают не только поведение, но и влияют на здоровье. Положительные эмоции повышают интенсивность энергетических процессов, вследствие чего улучшается работа интеллектуальной сферы, облегчается память. Роль эмоций особенно велика в детском возрасте, когда особенно сильны процессы корковой эмоциональной активации. У детей очень велика потребность в новизне. Ее удовлетворение ведет возрастанию положительной эмоции, что обусловливает стимуляцию деятельности ЦНС. Согласно П.В. Симонова, эмоция, компенсируя недостаток сведений, необходимых для достижения цели, обеспечивает продолжение действий, способствует поиску новой информации и тем самым повышает надежность живой системы.

Олдс, Милнер (1954) открыли центры положительного (“зоны награды”) и отрицательного (“зоны наказания”) подкрепления. Полагают, что существуют две основные группы эмоций. Первая – это так называемые “быстрые” эмоции. Они связаны с оценкой успешности текущей деятельности и определяются активной работой поясной извилины и ее связей с центрами положительного и отрицательного подкрепления гипоталамуса. Повреждения поясной извилины приводят к обеднению эмоциональной сферы. Вторая группа – это так называемые “базовые” эмоции. Их появление и развитие связано с конечными результатами деятельности, и наблюдаются они при длительных изменениях активности различных центров гипоталамуса. Основная задача этих эмоций – влияние на процессы обучения и долговременной памяти.

12. Физиология вегетативной нервной системы. Современные представления о нейрогуморальной регуляции висцеральных функций организма. Вегетативная рефлекторная дуга

Вегетативная (автономная) нервная система управляет деятельностью внутренних органов, желез, гладкой мускулатуры и не подчиняется воле человека. К вегетативным относят те функции, которые обеспечивают обмен веществ (пищеварение, выделение, кровообращение, дыхание), а также функции организма, обеспечивающие рост и развитие организма, размножение, приспособление организма к неблагоприятным воздействиям. Вегетативная нервная система оказывает адаптационно-трофическое влияние на органы, т.е.

Полесский государственный университет |

Страница 108 |

Физиология человека и животных

регулирует их активность так, чтобы обеспечить существование организма как единого целого в меняющихся условиях внешней и внутренней среды. С помощью вегетативной нервной системы осуществляются рефлекторные реакции поддержания артериального давления, теплорегуляции, учащения и усиления сердцебиений при мышечной работе и т.д.

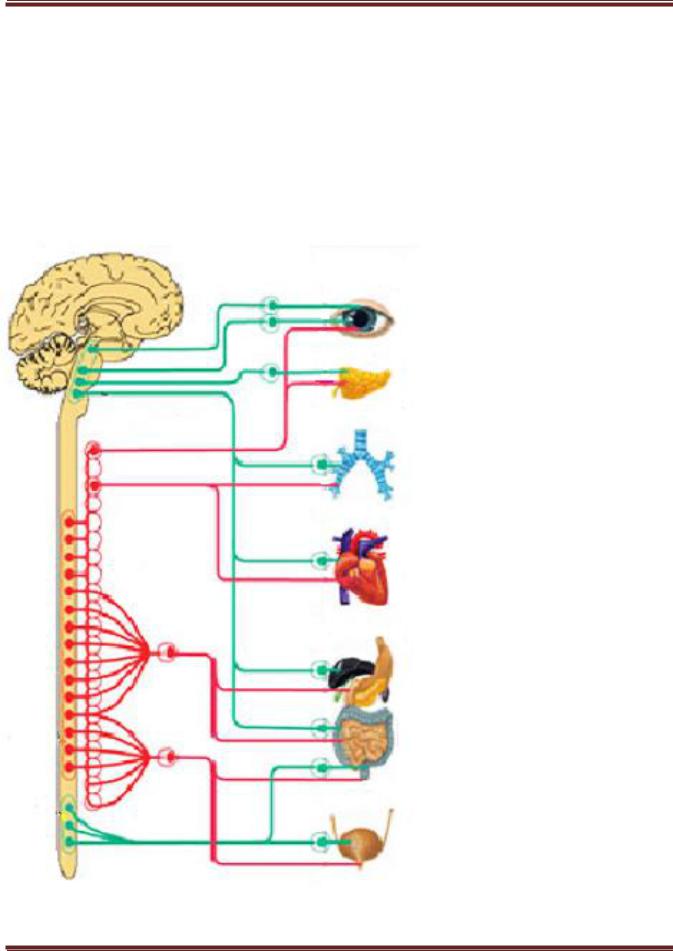

Вегетативная нервная система делится на симпатическую и парасимпатическую (рисунок 5.13). Большинство органов имеют как симпатическую, так и парасимпатическую иннервацию. Их воздействие на органы противоположно.

Рисунок 5.13. − Вегетативные центры спинного мозга:

красным цветом показаны симпатические центры, зеленым – парасимпатические центры

Симпатическая система мобилизует силы организма в экстремальной

Полесский государственный университет |

Страница 109 |

Физиология человека и животных

ситуации (учащение и усиление сердечных сокращений, приток крови от внутренних органов к скелетным мышцам, ослабление сокоотделения и движений желудка, ослабление перистальтики кишечника), парасимпатическая – система “отбоя”, способствует протеканию восстановительных процессов организма (замедление и ослабление сердечных сокращений, приток крови к внутренним органам, усиление сокоотделения и движений желудка, усиление перистальтики кишечника).

И симпатическая, и парасимпатическая нервные системы состоят из вегетативных ядер (скопления нейронов, лежащих в спинном или головном мозге), вегетативных узлов (скопления нейронов, расположенных за пределами центральной нервной системы) и нервных окончаний (в стенках рабочих органов).

Симпатические ядра находятся в спинном мозге, симпатические узлы около позвоночника, а нервные окончания в самих органах. Парасимпатические ядра находятся в продолговатом, среднем мозге или конце спинного мозга, а

парасимпатические узлы и нервные окончания в самих органах.

Основное отличие в строении вегетативной нервной системы от соматической заключается в том, что путь от центра до иннервируемого органа в вегетативной нервной системе состоит из двух нейронов. Волокна вегетативной (висцеральной) нервной системы выходят из ядер ЦНС и обязательно прерываются в периферических нервных узлах – вегетативных ганглиях, образуя синапсы на нейронах, расположенных в этих ганглиях – так называемые преганглионарные волокна. А от нейронов вегетативных ганглиев к внутренним органам идут постганглионарные волокна. Периферическая часть или периферические ганглии симпатической нервной системы находится рядом с позвоночником, а парасимпатической нервной системы – рядом с теми органами, которые они иннервируют. Поэтому в симпатических ганглиях, как правило, преганглионарные волокна короткие, а постганглионарные – длинные, а в парасимпатических – наоборот.

Все центры вегетативной нервной системы находятся под контролем высшего вегетативного центра – гипоталамуса. Деятельность же гипоталамуса регулируется вышележащими структурами ЦНС, в первую очередь корой больших полушарий, лимбической системой, а также ретикулярной формацией и стволом.

13. Функциональные особенности и взаимодействие отделов вегетативной нервной системы в управлении функциями организма

В вегетативной нервной |

системе выделяют симпатический и |

|

|

|

|

Полесский государственный университет |

Страница 110 |