лекционный курс

.pdf

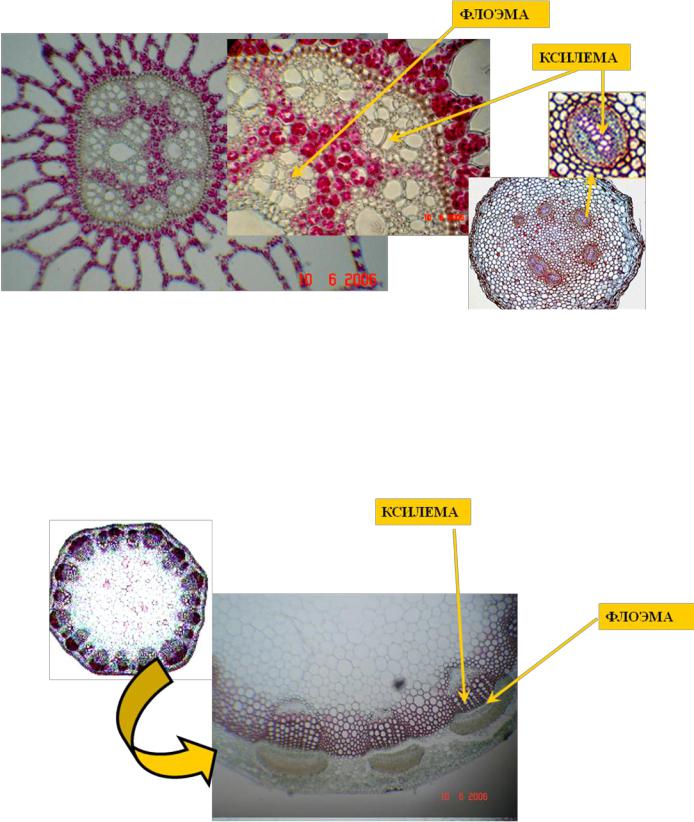

Открытый коллатеральный пучок - формируется из прокамбия и камбия,

имеет первичные и вторичные ткани. Открытые проводящие пучки свойственны двудольным растениям.

Закрытый коллатеральный пучок - формируется из прокамбия, имеет только первичные ткани. Закрытые проводящие пучки имеют однодольные и,

как исключение, некоторые двудольные (например, у видов рода лютик)

растения.

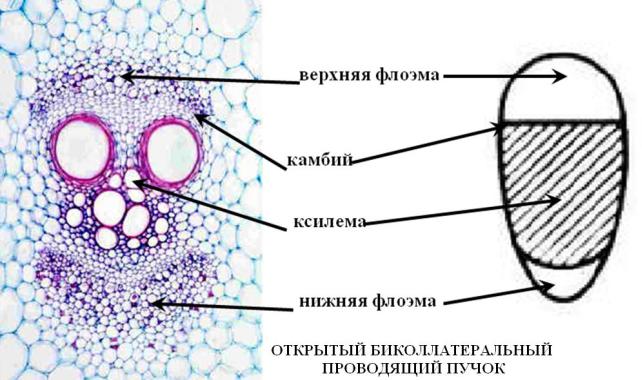

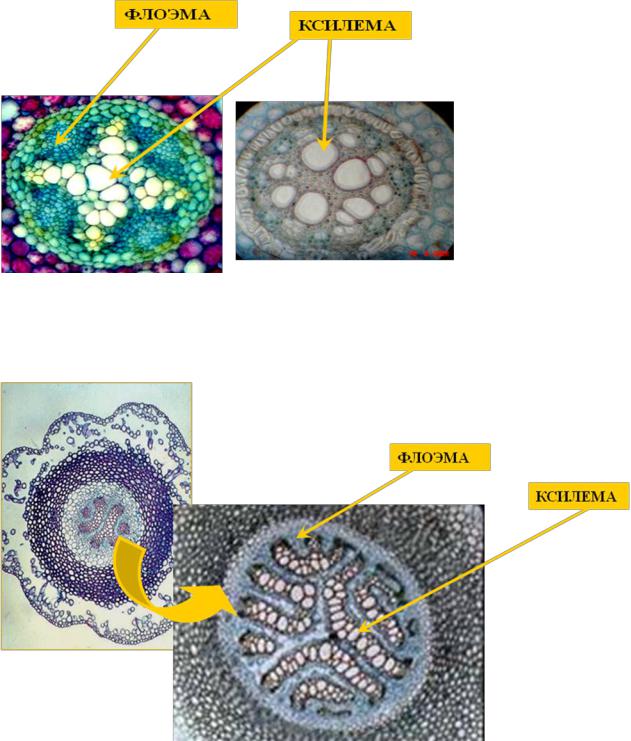

Биколлатеральный проводящий пучок [от би, лат. col- (con-) — с,

вместе и lateralis — боковой] - проводящий пучок, в котором флоэма располагается в верхней и нижней частях проводящего пучка.

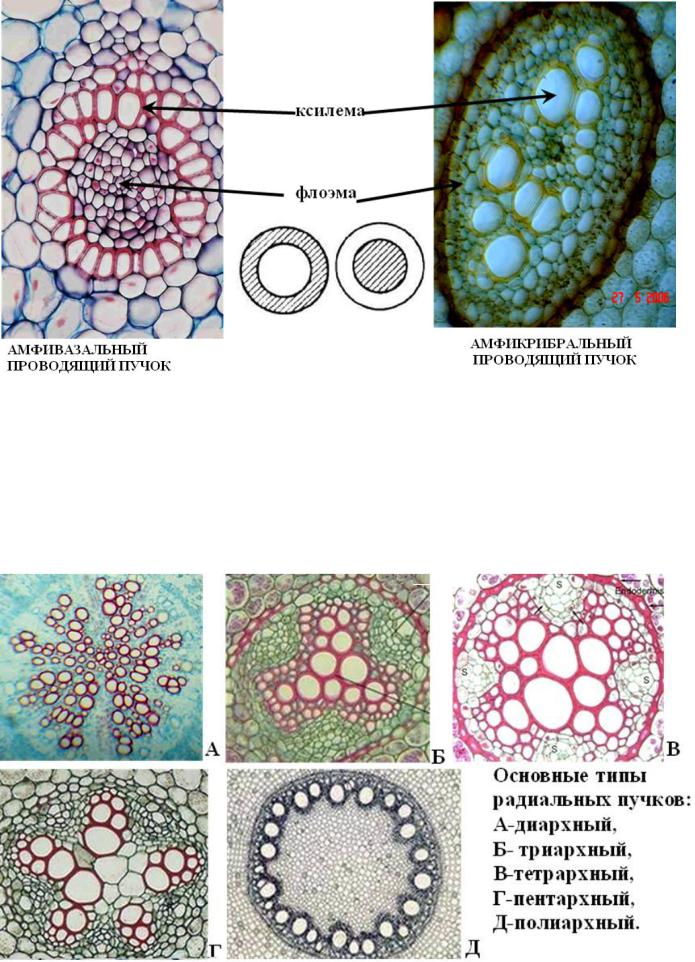

Концентрический проводящий пучок - пучок проводящих тканей в стеблях и листьях некоторых папоротников и покрытосеменных растений.

Концентрический проводящий пучок бывает двух видов:

Амфивазальный (центрофлоэмный)- ксилема окружает флоэму (в

основном у однодольных); амфикрибральный (центроксилемный) - флоэма окружает ксилему (у папоротников).

231

Радиальный проводящий пучок - ксилема расположена в центре,

образует к периферии радиальные выступы, чередующиеся с участками флоэмы, бывает только в корнях при первичном строении. По числу выступов

(лучей) ксилемы различают радиальные пучки диархные (2 луча), триархные (3

луча), тетрархные (4 луча) и полиархные (более 6 лучей).

232

Полиархный радиальный пучок характерен для Liliopsida. Если же лучей от 2 до 6, такие радиальные пучки характерны для Magnoliopsida. По периферии радиальный пучок окружен слоем клеток перицикла, граничащего с внутренним слоем первичной коры — эндодермой.

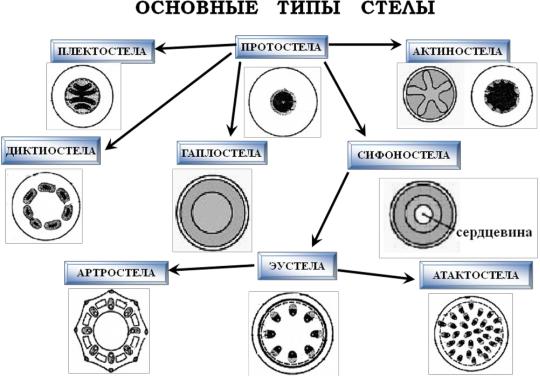

Стела и ее типы. Стелярная теория

Стелярная теория - учение о принципах строения и взаимоотношениях между типами стелы (центрального цилиндра) у высших растений. Стела -

совокупность проводящих, арматурных и паренхимных тканей, ограниченных перициклом.

Изучение разных типов стелярной организации представляет большой интерес для понимания путей эволюции высших растений. Учение о стеле создано французскими ботаниками Ф. Ван Тигемом и А. Дулио (1886), которым принадлежит и первая классификация типов стелы. Дальнейшее развитие стелярная теория получила в работах английского ботаника Г. Бребнера (1902),

американского — Э. Джефри (1903, 1917), значительно усовершенствовавших классификацию типов стелы, а затем в трудах немецкого учѐного В.

Циммерманна и советских — К. И. Мейера, А. Л. Тахтаджяна, отметивших изменения стелы в онтогенезе и филогенезе растений.

233

ПРОТОСТЕЛА - наиболее примитивный тип стелы, в котором проводящая ткань образует сплошную массу, и центральное ядро, состоящее из ксилемы, полностью окружено флоэмой.

Протостела - исходный тип, от которого в процессе эволюции произошли все другие типы стелы. Она была характерна для риниофитов и многих других вымерших форм. В современной флоре протостелу имеют некоторые плауны и папоротники.

ГАПЛОСТЕЛА (греч. гаплос - простой) - наиболее примитивная форма протостелы, состоящая из центрального пучка первичной ксилемы,

окруженного цилиндром флоэмы.

234

АКТИНОСТЕЛА (греч. актинос – луч) -более продвинутая форма,

имеющая радиальные выступы ксилемы в виде лучей (на поперечном срезе имеет вид звезды).

При переходе к актиностеле флоэма и ксилема имеют большую поверхность соприкосновения с окружающими живыми тканями, что способствует лучшему проведению веществ.

Актиностела, характерная для псилофитов (астероксилон), а из современных растений — для псилота, имеет лопастные очертания поперечного сечения экзархной ксилемы. Особо следует отметить эволюцию стелы корня. По внешнему виду она сильно напоминает актиностелу побега. Но нужно иметь в виду, что она соответствует не отдельному пучку, а

совокупности всех проводящих тканей органа.

235

ПЛЕКТОСТЕЛА - ксилема рассечена на лентовидные тяжи, характерна для плаунов.

с

СИФОНОСТЕЛА - ( греч. сифон - трубка), имеет трубчатое строение, в

ней появляется сердцевина. Возникновение сифоностелы сделало возможным существование более крупных организмов. Ксилема, играющая еще и роль арматурной ткани, перемещается на периферию стебля, образование такой

трубчатой конструкции делает стебель еще более прочным. |

Различные типы |

сифоностелы характерны для многих папоротников, |

а также для |

236 |

|

анатомического строения стебля древесных растений.

ДИКТИОСТЕЛА - (греч. диктион - сеть) образуется из сифоностелы с появлением у папоротников крупных листьев (макрофильная линия эволюции).

Сифоностела как бы дробится на отдельные участки. От стелы в листья идут сосудистые пучки, называемые листовыми следами. Над листовым следом первичные ксилема и флоэма не развиваются. Здесь в центральном цилиндре находятся листовые прорывы (листовые щели), заполненные паренхимой. В

эволюции сосудистых растений прослеживается тенденция к увеличению высоты листовых прорывов, в результате чего стела приобретает вид ажурного цилиндра из отдельных сосудистых пучков. Характерна папоротникам, часто встречается у травянистых семенных растений.

237

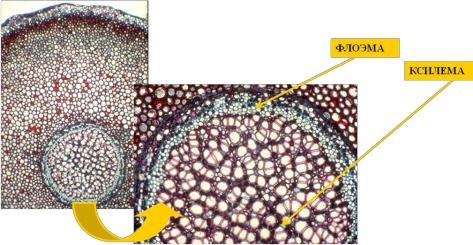

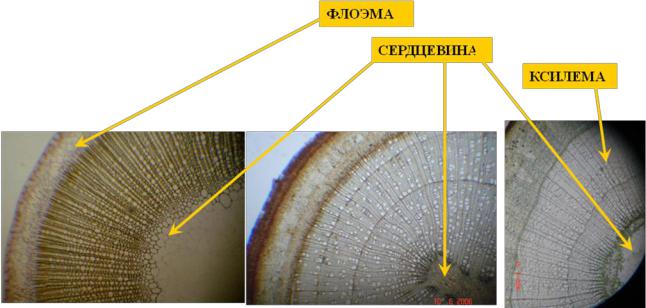

ЭУСТЕЛА - (настоящая стела), характерна для двудольных растений,

образована открытыми проводящими пучками, расположенными по кругу.

Проводящие пучки разделены паренхимными сердцевинными лучами,

пересекающими стелу в радиальном направлении.

АРТРОСТЕЛА - представлена закрытыми коллатеральными пучками,

расположенными вокруг центральной воздушной полости и соединяющимися в узлах; на месте рано разрушающейся ксилемы в пучке образуется каринальный канал (водоносная полость). У разных видов хвощей артростелы

238

характеризуются различным расположением эндодермы. Артростела образовалась из актиностелы или из сифоностелы вследствие расщепления их на отдельные пучки. Характерна для хвощей.

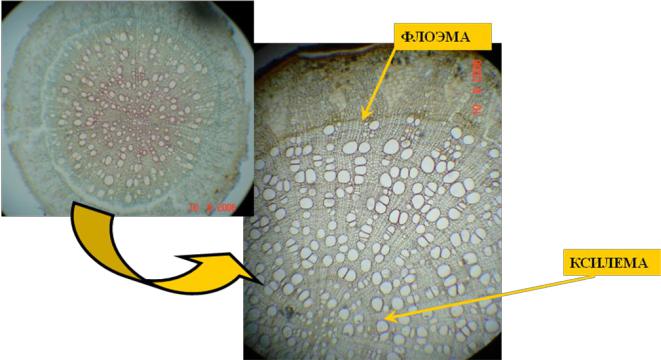

АТАКТОСТЕЛА - ( греч. а - отрицание, тактос – порядок), характерна для однодольных растений. От эустелы отличается отсутствием в проводящих пучках камбия. Проводящие пучки закрытые коллатеральные или концентрические амфивазальные (ксилема в них окружает флоэму). Сами же проводящие пучки как бы беспорядочно разбросаны по всему поперечному сечению среза.

239

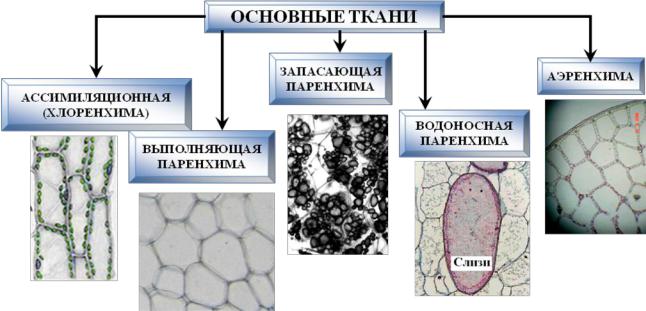

Основные ткани

Основные ткани - это группы клеток, обеспечивающие основные функции растения. Форма клеток всегда паренхимная, отсюда второе название основных тканей - паренхима. Клетки основной ткани обычно живые,

тонкостенные, иногда стенка состоит из первичной и вторичной стенки и даже содержит суберин или лигнин.

К специализированным основным тканям относятся ассимиляционная ткань, запасающая ткань, водоносная ткань, воздухоносная ткань, проводящая паренхима, всасывающая ткань. Неспециализированные основные ткани называются выполняющей паренхимой.

Клетки основной ткани зачастую сохраняют способность к делению. Они дифференцируются в феллоген, способствуют зарастанию ран.

Ассимиляционная ткань - ткань, основной функцией которых является фотосинтез, у высших растений они имеют обычно зеленую окраску, поэтому могут быть названы хлорофиллоносной паренхимой (хлоренхимой).

Хлоренхима состоит из паренхимных тонкостенных клеток. Хлоропласты в клетках хлоренхимы расположены в один ряд в постенном слое цитоплазмы.

Центральная часть полости клетки занята крупной вакуолью.

240