- •No ортодонтии

- •Предисловие

- •Глава 1 эпидемиология зубочелюстных аномалий. Принципы организации ортодонтической помощи и вопросы диспансеризации

- •1.1. Эпидемиологическое изучение

- •1.2. Принципы организации ортодонтической помощи

- •1.3. Современное оснащение ортодонтического отделения и лаборатории

- •1.4. Динамическое наблюдение, проводимое ортодонтом

- •Глава 2 развитие и рост головы

- •2.1. Развитие и рост мозгового и лицевого отделов черепа

- •2.2 Взаимосвязь развития, роста

- •2.3. Морфологические особенности формирующейся зубочелюстной системы и их клиническая оценка

- •Глава 3 клиническая диагностика

- •3.1. Статическое исследование

- •3.2. Динамическое исследование

- •3.3. Исследование функций мышц зубочелюстной системы

- •3.4. Исследование функций зубочелюстной системы

- •3.5. Исследование взаимосвязи местных

- •Глава 4 биометрическая диагностика при изучении моделей челюстей

- •4.2. Размеры сегментов зубных дуг и их соотношения

- •4.3. Размеры зубных дуг и их форма

- •4.4. Размеры альвеолярных отростков и неба

- •Глава 5 антропометрическая и фотометрическая диагностика

- •5.1. Антропометрическое исследование головы

- •5.2. Фотометрическое исследование головы

- •Глава 6 рентгенологическая диагностика

- •6.1. Панорамная рентгенография

- •6.3. Определение направления роста челюстей для уточнения планирования ортодонтического лечения

- •6.4. Телерентгенографическое исследование кистей рук

- •Глава 7 функциональная диагностика

- •7.1. Исследование кожи, слизистой оболочки и пародонта

- •7.2. Исследование мышц зубочелюстной системы

- •Глава 8 развитие ортодонтической диагностики

- •8.1. Основные этапы развития представления о норме и патологии в ортодонтии

- •8.2. Основные этапы разработки классификаций зубочелюстных аномалий

- •8.3. Постановка диагноза

- •8.4. Применение эвм для диагностики зубочелюстных аномалий

- •Глава 9 планирование ортодонтического лечения

- •9.1. Показания к ортодонтическому лечению

- •9.2. Задачи ортодонта при лечении детей с кариесом зубов, заболеваниями краевого пародонта и плохим гигиеническим состоянием полости рта

- •9.3. Определение степени выраженности

- •9.4. Планирование ортодонтического лечения с учетом контакта больного с врачом

- •9.5. Медико-генетическое консультирование

- •Глава 10 конструирование аппаратов и основы ортодонтического лечения

- •10.1. Условия, необходимые для исправления зубочелюстных аномалий

- •10.2. Классификация ортодонтических аппаратов

- •10.3. Биомеханика ортодонтического перемещения зубов

- •10.4. Физиологические изменения в зубочелюстной системе при воздействии ортодонтических аппаратов

- •10.5. Биоморфологические изменения в зубочелюстной системе при воздействии ортодонтических аппаратов

- •10.6. Особенности гистологического строения твердых и мягких тканей зубов при зубочелюстных аномалиях

- •Ортодонтическая лабораторная техника

- •11.1. Детали внутриротовых несъемных ортодонтических аппаратов и технология их изготовления

- •11.2. Детали внутриротовых съемных ортодонтических аппаратов и технология их изготовления

- •11.3. Детали внеротовых ортодонтических

- •Глава 12 профилактика зубочелюстно-лицевых аномалий

- •12.1. Вредные привычки и их устранение

- •III.Зафиксированные позотонические рефлексы, определяющие неправильное положение частей тела в покое:

- •12.2. Нарушения речи и их устранение

- •12.3. Профилактические мероприятия по ортодонтии в различных возрастных периодах

- •8) Шинирование зубов при пародонтозе;

- •Глава 13 зубные аномалии

- •13.1. Аномалии формы, величины зубов и структуры их твердых тканей

- •13.2. Аномалии числа зубов

- •I. Морфологические отклонения:

- •II. Функциональные отклонения:

- •13.3. Аномалии сроков прорезывания зубов

- •Аномалии положения зубов

- •14.1. Аномалии положения зубов в трансверсальном направлении

- •14.2. Аномалии положения зубов в сагиттальном направлении

- •14.3. Аномалии положения зубов в вертикальном направлении

- •14.4. Поворот зуба вокруг его продольной оси и транспозиция зубов

- •Глава 15 аномалии зубных дуг

- •15.2. Аномалии зубных дуг в сагиттальном направлении

- •15.3. Аномалии зубных дуг в вертикальном направлении

- •15.4. Сочетанные аномалии зубных дуг

- •Глава 16 аномалии прикуса

- •1) Вестибулолингвальная дуга для нижней челюсти, длина которой в области премоляра с язычной стороны может быть различной;

- •16.2. Мезиальный прикус

- •16.3. Перекрестный прикус

- •16.4. Глубокий прикус

- •16.5. Открытый прикус

- •Глава 17 зубочелюстные аномалии и деформации, обусловленные врожденными пороками развития челюстей, лица и других органов

- •17.1. Врожденная расщелина в челюстно-лицевой области

- •17.2. Системные аномалии развития

- •Зубочелюстные аномалии и деформации, обусловленные воспалительными процессами, травматическими и другими повреждениями

- •1В.1. Последствия кариеса и других воспалительных поражений зубов

- •18.3. Повреждение временных и постоянных зубов

- •18.4. Нарушение пародонта

- •18.5. Повреждение височно-нижнечелюстных суставов

- •Глава 19 комплексное лечение зубочелюстных аномалий и деформаций

- •19.1. Психологическая подготовка и психотерапия

- •19.2. Миотерапия

- •19.3. Физио- и рефлексотерапия

- •19.4. Хирургическое лечение

- •19.5. Избирательное пришлифовывание эмали отдельных зубов

- •Глава 20 лечение врожденных и приобретенных зубочелюстно-лицевых аномалий с помощью эджуайз-техники

- •20.1. Преимущества эджуайз-техники и достижение оптимальной окклюзии

- •20.2. Ошибки, допускаемые при лечении с помощью эджуайз-техники, и их устранение

- •20.3. Устранение аномалий положения зубов, нарушений формы и размеров зубных дуг

- •4) Сочетания аномалий положения отдельных зубов и аномалий прикуса в сагиттальном, трансверсальном и вертикальном направлениях;

- •5) Периода формирования прикуса;

- •6) Состояния перемещаемых зубов;

- •7) Избранного метода лечения — ортодонтического или сочетанного с хирургическим и др ;

- •20.4. Устранение аномалий прикуса

- •20.5. Применение эджуайз-техники в сочетании со съемными ортодонти чески ми аппаратами

- •Глава 21 ретенция результатов комплексного лечения зубочелюстно-лицевых аномалий

- •21.1. Завершение лечения с помощью эджуайз-техники и съемных ортодонтических аппаратов

- •21.2. Причины рецидивов зубочелюстно-лицевых аномалий

- •21.3. Рекомендации относительно начала, проведения и завершения комплексного лечения зубночелюстно-лицевых аномалий

- •Глава 1. Эпидемиология зубочелюстньк аномалий. Принципы ор- ганизации ортодонтическои помощи и вопросы диспан- серизации ................................................... .......... ....... 6

- •1 4. Динамическое наблюдение, проводимое ортодон-

- •Глава 2. Развитие и рост головы................... .. .. ............ . . .... 58

- •Глава 3. Клиническая диагностика. Ф. Я. Хорошилкина,

- •Глава 4. Биометрическая диагностика при изучении моделей челюстей. Ф. Я. Хорошилкина, ю. М. Малыгин............. 99

- •Глава 5 Антропометрическая и фотометрическая диагностика.

- •Глава 6. Рентгенологическая диагностика. Ф. Я. Хорошилкина . 144

- •Глава 7 Функциональная диагностика. Ф. Я. Хорошилкина,

- •Глава 8. Развитие ортодонтическои диагностики.............. .... ...... 219

- •Глава 9. Планирование ортодонтического лечения .......... 241

- •Глава 10. Конструирование аппаратов и основы ортодонтического

- •Глава 11. Ортодонтическая лабораторная техника.

- •Глава 12. Профилактика зубочелюстно-лицевых аномалий.

- •Глава 13. Зубные аномалии. Ф. Я. Хорошилкина .......................... 347

- •Глава 14. Аномалии положения зубов. Ф. Я. Хорошилкина,

- •Глава 15 Аномалии зубных дуг. Ф. Я. Хорошилкина,

- •Глава 16. Аномалии прикуса.......................................................... 437

- •Глава 17. Зубочелюстные аномалии и деформации, обусловленные врожденными пороками развития челюстей, лица и

- •Глава 18. Зубочелюстные аномалии и деформации, обусловлен- ные воспалительными процессами, травматическими и

- •Глава 19. Комплексное лечение зубочелюстных аномалий и деформаций .......................................................... ........ ... 607

- •Глава 20. Лечение врожденных и приобретенных зубочелюстно-лицевых аномалий с помощью эджуанз-техники.

- •Глава 21. Ретенция результатов комплексного лечения зубоче-

Глава 20 лечение врожденных и приобретенных зубочелюстно-лицевых аномалий с помощью эджуайз-техники

20.1. Преимущества эджуайз-техники и достижение оптимальной окклюзии

Уточнение влияния функциональных нарушений на развитие аномалий прикуса и деформацию лица позвлило обратить пристальное внимание на необходимость одновременного устранения функциональных, морфологических и эстетических отклонений с целью скорейшего достижения взаимообусловленности функции и формы.

Известны различные виды несъемных назубных ортодонти-ческих аппаратов. Основными являются дуга Энгла, стандартная эджуайз-техника, страйт-уайер-техника Рота или типа Рота, биопрогрессивная техника Риккетса, твин-арч-техника. Перечисленные аппараты, различные техники и системы совершенствовались с учетом принципов их воздействия на зубы и видов перемещения — наклонному, корпусному, в одном, двух и трех направлениях. Улучшали форму, размеры и качество ортодон-тической проволоки, форму и размеры стандартных назубных дуг, а также замковых приспособлений — брекетов, предназначенных для укрепления дуг на зубах.

Поиски методов лечения с помощью несъемных ортодон-тических аппаратов обусловлены недостатками съемных конструкций.

С помощью съемных пластиночных одночелюстных аппаратов с винтами и специальными пружинами можно осуществить дву- и одностороннее расширение зубного ряда. При этом вестибулярное отклонение коронок зубов выражено в большей степени, чем их корпусное перемещение вместе с корнями. В период активного роста верхней челюсти до закрытия срединного небного шва можно достигнуть более интенсивного ее расширения, сопровождающегося меньшим отклонением коронок боковых зубов, особенно при надежной фиксации съемного аппарата — пластинки с множественными кламмерами. С помощью съемных аппаратов с винтами, пружинами, рычагами можно удлинить зубные ряды, укоротить их, переместить в мезиальном или дистальном направлении отдельные зубы, в том числе устранить диастему, установить вестибулярно-прорезавшиеся постоянные клыки на место удаленных первых

674

премоляров, повернуть по оси отдельные зубы. Расширение зубных рядов лучше осуществлять съемными пластиночными ортодонтическими аппаратами; остальные перемещения зубов легче выполнить несъемными аппаратами. Используя съемные аппараты, трудно обеспечить корпусное перемещение резцов, клыков и других зубов, затруднены зубоальвеолярное удлинение и укорочение. Только с помощью несъемных аппаратов можно изменить расположение корней зубов в вестибулоораль-ном и мезиодистальном направлениях и достигнуть корпусного перемещения зубов. При их применении важно правильно дозировать силу действия дуг, лигатурной тяги, различных пружин, чтобы предотвратить рассасывание корней зубов и неблагоприятное воздействие на пародонт.

Прежде чем выбрать способ ортодонтического лечения и конструкцию аппарата, необходимо:

1) тщательно проанализировать анамнез пациента, состояние здоровья его матери в период беременности, перенесенные ребенком заболевания с учетом его возраста (особенно связанные с нарушением обмена веществ, в частности солевого), отклонения в сроках прорезывания зубов, что может отразиться на формировании и состоянии эмали;

2) уточнить нарушения в зубочелюстно-лицевой области у родителей и близких родственников пациента;

3) на основании анализа результатов дополнительных исследований (изучение диагностических моделей и ортопан-томофамм челюстей, боковых телерентгенограмм головы) определить зубоальвеолярные, гнатические и цефа-лометрические нарушения;

4) оценить общее состояние здоровья и уровень физического развития;

5) установить соответствие у детей и подростков зубного и паспортного, а по показаниям — костного возраста;

6) выявить диспропорцию роста и массы тела. «Наборы несъемной ортодонтической техники» российские фирмы «Пумпа» и «Кассис» стали выпускать с 1990 г., «Ор-тодент-Т» — с 1992 г. Фирмы специализируются на производстве и реализации несъемных ортодонтических аппаратов — стандартной эджуайз-техники и системы типа Рота. Несъемные ортодонтические аппараты успешно применяют для исправления положения зубов, формы зубных дуг и аномалий прикуса. Перемещения зубов достигают за счет сверхупругого силового элемента (дуга из сплава Ti-Niс эффектом памяти формы). Изменение усилия, приложенного к каждому зубу, регулируется без вмешательства врача (за счет особых свойств силового элемента). Величина усилия, создаваемого дугой,

22*

675

снижается по мере исправления формы зубного ряда. Брекеты эджуайз-техники миниатюрны и не вызывают неудобств у больного в процессе лечения. Средний период ортодонтичес-кого лечения зависит от степени выраженности зубочелюстно-лицевой аномалии, возраста пациента и многих других условий, однако он меньше, чем при использовании съемных аппаратов Все материалы для изготовления несъемных орто-донтических аппаратов разрешены к применению НИИМед-техники России.

Отечественные фирмы выпускают наборы брекетов, приклеиваемые с помощью композитных материалов к эмали резцов, клыков, премоляров верхней и нижней челюстей, а также трубки, приклеиваемые, припаевыемые или привариваемые к кольцам на опорные первые или вторые постоянные моляры для фиксации концов назубных дуг, лигатурную преформиро-ванную проволоку и назубные дуги, две разновидности наборов, а именно для стандартной эджуайз-техники и для страйт-уайер-техники — системы типа Рота.

Для стандартной эджуайз-техники брекеты изготавливают с горизонтальным прямоугольным пазом, перпендикулярно расположенным к продольной оси зуба. Такие брекеты выпускают из металла и керамики. Последние эстетичны, менее заметны для окружающих.

В 1975 г. была предложена техника прямой дуги, а также укрепление брекетов с помощью композитньсх материалов Ранее брекеты припаивали к кольцам в стандартном положении Они имели прямоугольную форму, их устанавливали по центру кольца параллельно его краю. Угол наклона брекета был обусловлен особенностями укрепления колец на зубах.

В 1977 г. фирма «Оппсо» разработала брекет «Diamond» — ромбовидные брекеты, которые сопоставляют с учетом вертикальных и горизонтальных поверхностей зуба. Вертикальные крылья брекета параллельны длинной оси коронки зуба, паз и другие горизонтальные компоненты — окклюзионной плоскости и режущему краю резцов Ромбовидная форма брекетов облегчает их установку Следует учитывать нередко наблюдаемую атипич-ную форму коронок резцов и клыков, чтобы избежать ошибок при приклеивании брекетов к эмали этих коронок зубов

В системе Рота (страйт-уайер-техника) прямоугольный паз брекета располагается под определенным углом к продольной оси каждого зуба. Система Рота является разновидностью техники кантовых дуг — эджуайз-техники, но более рациональна и проста При ее применении отпадает необходимость в изгибании различных конструкций пружин-петель на проволочной назубной вестибулярной дуге и в перекручивании самой дуги для достижения правильного осевого наклона зубов Эта тех-

676

ника не универсальна В период сменного прикуса применять ее не рекомендуется. Однако ее можно использовать для завершения лечения после применения функционально-действующих ортодонтических аппаратов, если лечение не закончено до 12лет, что позволяет сократить длительность использования несъемных аппаратов до 6—10 мес. Начинать лечение с ее помощью рекомендуется при наличии вторых постоянных моляров.

Освоен выпуск керамических брекетов. Укрепленные на передних зубах, они менее заметны для окружающих, чем металлические, т. е. более эстетичны.

В Российской Федерации выпускают наборы для стандартной эджуайз-техники, а также системы типа Рота; трубки с сетчатой опорной площадкой, приклеиваемые к эмали опорных моляров; преформиро ванные назубные дуги — круглые и прямоугольные различного сечения и формы для верхнего и нижнего зубных рядов и реверсивные — из сплава типа Ti-Ni с эффектом памяти формы; навитые пружины для сближения и раздвижения зубов из сверхупругого сплава (петля слабая длиной 0,7 мм, средняя — 0,8 мм, сильная — 9 и 12 мм);

ортодонтические эластичные кольца для одно- и межчелюстной тяги (средний диаметр 6 мм, развиваемая сила 120 г)

Широкое внедрение в ортодонтическую практику несъемной ортодонтической техники, а именно стандартной эджуайз-техники, а также страйт-уайер-техники типа Рота, выпускаемых в России,позволит устранить не только морфологические, но также функциональные и эстетические нарушения.

В процессе устранения аномалий прикуса стремятся к достижению наиболее физиологических контактов между зубными рядами, т е. к оптимальной окклюзии..

В 1972 г L. Andrewsописал б ключей, характеризующих оптимальную окклюзию. Некоторые из них были известны ранее, но для клинической практики важна их суммарная оценка. При завершении ортодонтического и комплексного лечения зубо-челюстно-лицевых аномалий следует стремиться к достижению оптимальной окклюзии.

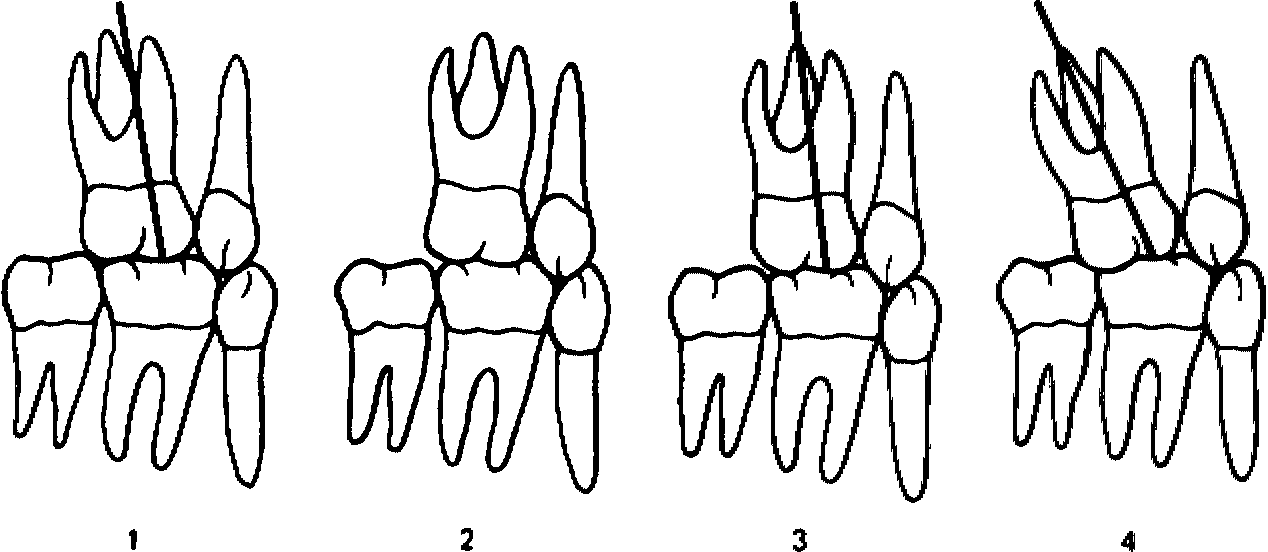

Ключ 1 — правильные бугрово-фиссурные контакты между первыми постоянными молярамиверхней и нижней челюсти при правильном наклоне продольных осейэтих зубов кокклюзионной плоскости' мезиально-щечные бугрыпервых моляров верхней челюсти должны быть расположены в межбугровой фиссуре моляров нижней челюсти. Дистально-щечные бугры моляров верхней челюсти должны плотно контактировать с дистально-щечными буграми первых моляров нижней челюсти и с мезиальным скатом щечных бугров вторых моляров нижней челюсти (рис 20 1)

677

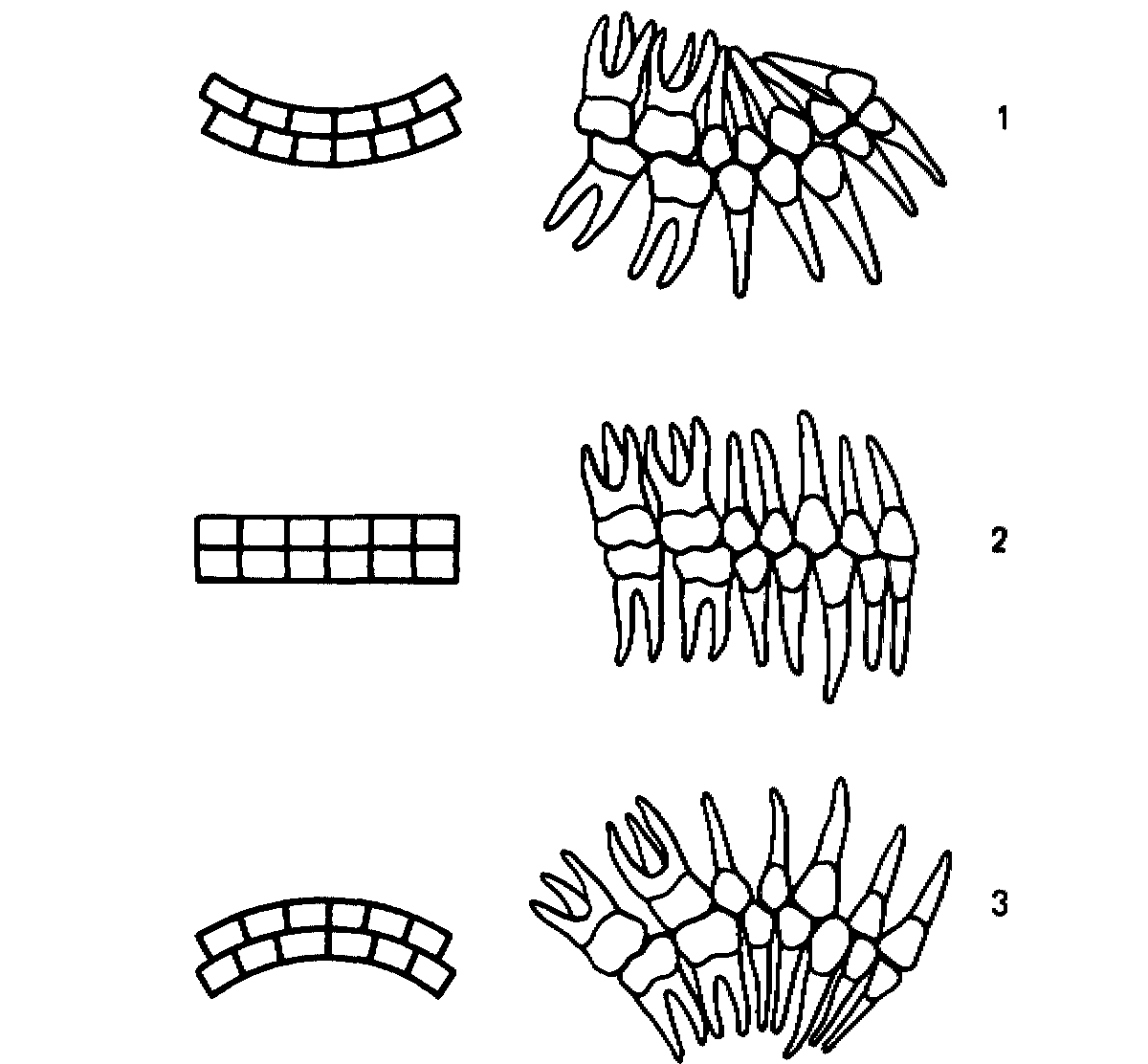

Рис 20.1 1 ключ по Эндрюсу.

1 — правильный наклон оси 6-|, его мезиально-щечныи бугор расположен в межбугровой фиссуре 1Г1_дистально-щечный правильно контактирует с ме-зиально-щечным бугром 71, 2—4 — варианты смыкания молядов при I классе по Энглу неправильный наклон оси 6 |. его смыкание с 7 I нарушено

1 2 3

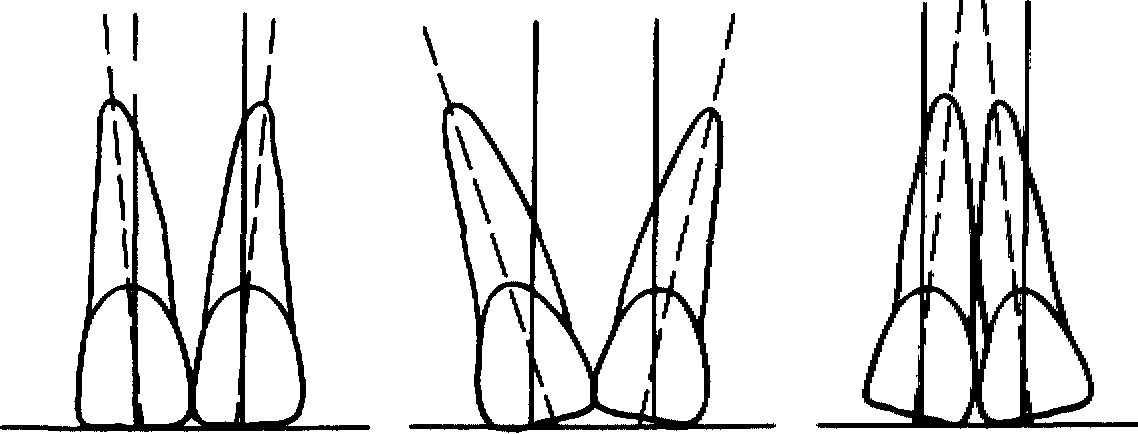

Рис 20 2 II ключ по Эндрюсу — ангуляция зубов резцов — нормальная положительная (1), нарушенная положительная (2), нарушенная отрицательная (3).

Рис 20 3 II ключ по

Эндрюсу — ангуляция зубов верхней и

нижней челюстей

Рис 20 4 III ключ по Эндрюсу — инклинацич зубов' резцов — положительная (1), отрицательная (2), остальных зубов — правильная (3, 4).

Ключ [1— правильная ангуляция (мезиодистальный наклон) в градусах продольных осей коронок всехзубов. Ее характеризует величина угла, образованного при пересечении осиклинической коронкикаждого зуба и перпендикуляра к окклюзионной плоскости При оптимальной окклюзииангуляция бывает положительной тогда,когда окклюзионные сегмент фациальной осиклинической коронки зуба находитсямезиаль-нее по отношению к десневому, и отрицательной — при обратном соотношении.Последнее характеризуется как отклонение от нормы (рис. 20.2, 20.3).

Ключ III — правильныйторк (вестибулооральный наклон

679

коронок и корней) зубов. Его характеризуют величиной угла, образованного при пересечении касательной к фациальной поверхности клинической коронки зуба в ее срединной фациальной точке и перпендикулярном к окклюзионной плоскости. При нормальном расположении коронок резцов их окклюзионная часть находится вестибулярное по отношению кдесневой части. В норме лингвальный наклон окклюзионной части коронок боковых зубов верхнего зубного ряда увеличивается по направлению от клыков к молярам (рис. 20.4).

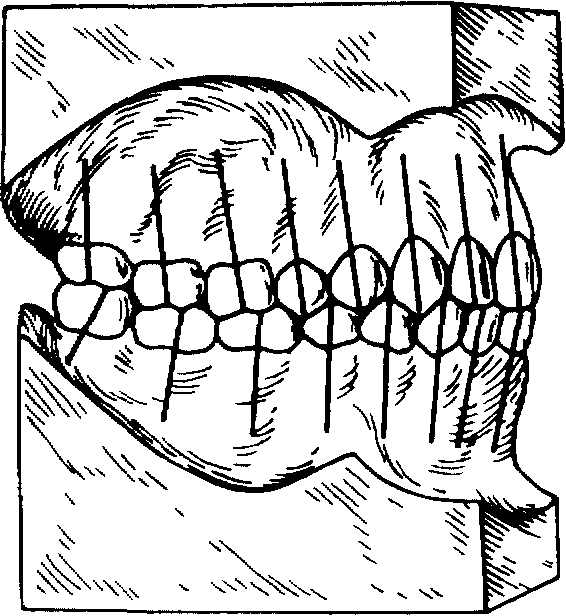

Ключ IV — зубы, расположенные в зубныхрядах, не должны быть повернуты по оси. Передние зубы,повернутые по оси, занимают меньше места в зубнойдуге, что приводит к ее уплощению и укорочению. Повернутыепо оси премоляры и моляры занимают большеместа в зубнойдуге, чтоспособствует ее деформации и удлинению, аследовательно, нарушениюокклюзии (рис. 20.5).

Ключ V — наличие плотных точечных контактов между зубами каждого зубного ряда без диастемы и трем.

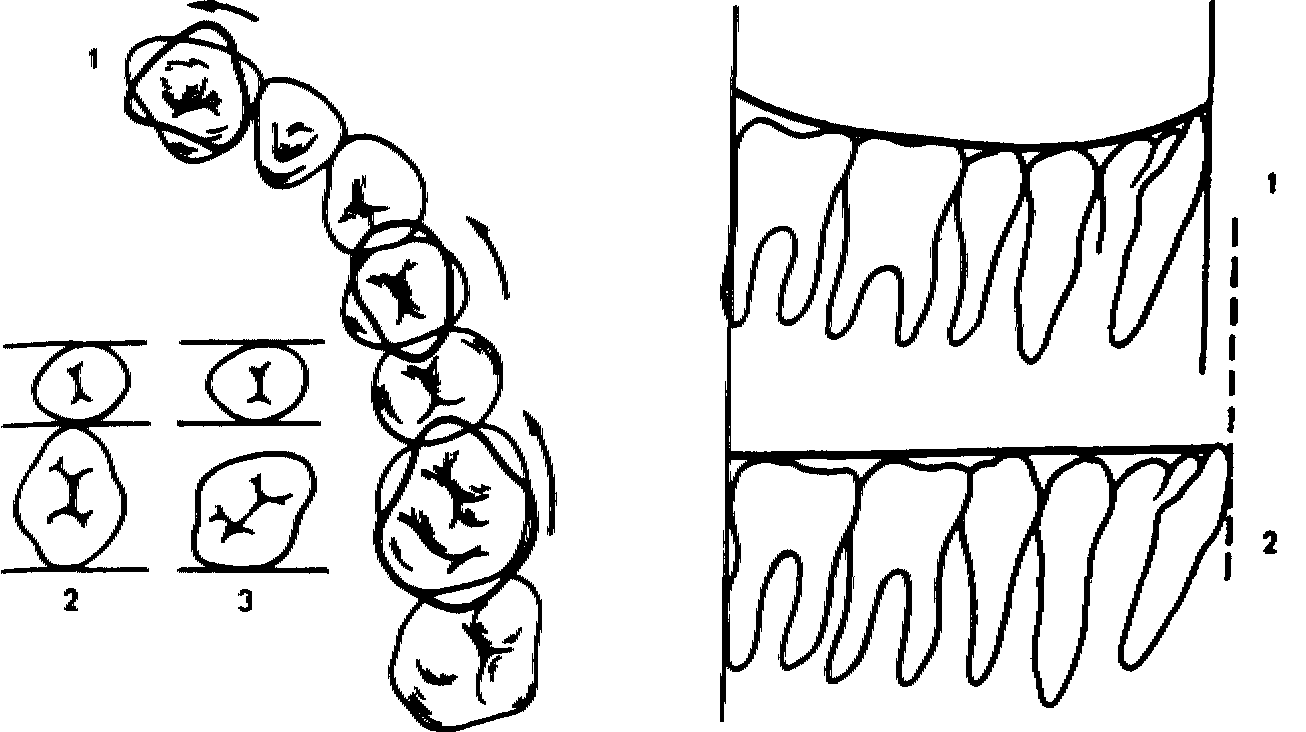

Ключ VI — вогнутость кривой Шпеене должна превышать 2 мм, что определяют при измерениинаибольшего расстояния между плоскостью, соприкасающейсяс режущими краямицентральных резцов нижней челюсти ивыступающими дис-тальными буграми последних постоянныхмоляров, и наиболеенизко расположенной окклюзионнойповерхностью боковыхзубов. Чем короче зубная дуга идлиннее апикальная, тем глубжекривая Шпее, что приводит к неправильной позициизубов и отклонению их продольных осей(рис. 20.6).

Ключ I позволяет определитьнарушение смыкания первыхпостоянных моляров в мезиодистальномнаправлении с учетом места расположения и контактов вершинымезиально-щечногои дистально-щечного бугров первогопостоянного моляра с правой и левой стороны зубных рядов по отношению к межбугровой фиссуре первого постоянногомоляра нижней челюсти иската мезиально-щечного бугра второгомоляра.

Ангуляцию зубов (ключ II) оценивают по величине угла, образованного фациальной осью клинической коронки каждого зуба и линией, перпендикулярной к окклюзионной плоскости. Ангуляция считается положительной, если окклюзион-ный сегмент фациальной оси клинической коронки находится мезиально по отношению к десневому сегменту, и отрицательной — при обратном соотношении. При оптимальной окклюзии каждый зуб должен иметь характерную для него ангуляцию.

Угол торка (ключ III) определяют между перпендикуляром к окклюзионной плоскости и линией, касательной к фациальной оси клинической коронки зуба в ее срединной фациаль-

680

Рис. 20.5. IV ключ по Эндрюсу — поворот зубов вокруг вертикальной оси: повернутый передний зуб занимает меньше места в зубной дуге, повернутый боковой — больше (1). Отсутствие места для \_5 зуба в результате поворота по оси |_6 зуба и его мезиального смещения (2) Установление )_6 зуба в правильное положение обеспечивает увеличение места в зубной дуге для | 5 зуба (3).

Рис. 20.6. Укороченный зубной ряд при резко выраженной окклюзионной кривой Шпее (I). После нормализации формы кривой увеличилась длина зубного ряда (2).

ной точке. Торкпозитивный, когдаокклюзионный сегмент коронки по отношению к касательной линии находится ближе к десневому сегменту, а негативный — если расположен наоборот.

Вестибулярные поверхности бугров постоянных моляров верхней челюсти расположены с фациальной их стороны не в одной плоскости. Если установить прямую дугу в горизонтальном направлении параллельно окклюзионной поверхностизуба (направление межзубной линии) и провести касательную к его фациальным буфам, то образуется угол,равный в среднем 10°. Знание его величины важно для расчета изгиба третьего порядка на дуге в области каждогопервого постоянного моляра верхней челюсти. Такие изгибывыполняют при применении стандартной эджуайз-техники.

Приповороте зуба вокругвертикальной оси(ключ IV) изменяется длина зубнойдуги. Если по осиповернут передний зуб, находящийся в зубной дуге, то дугауплощается и укорачивается, если боковой— тоудлиняется, чтонарушает соотношение зубных рядов.

681

Рис 20 7 Ключ VI по Эндрюсу — выраженность кривой Шлее вогнутая (1), прямая (2), выпуклая (3)

Ключ V отражает наличие промежутков в зубной дуге между определенными зубами без учета пространств, обусловленных индивидуальной микродонтией. Нередко промежутки образуются при нарушении миодинамического баланса мышц, окружающих зубные ряды с наружной и внутренней их поверхностей. Такая аномалия наблюдается при несмыкании губ, инфантильном глотании, вредных привычках сосания пальцев, языка, губ, различных предметов. Промежутки между зубами могут быть обусловлены чрезмерным ростом челюсти, чаще нижней, при гнатических разновидностях мезиального прикуса

Ключ VI характеризует выраженность кривой Шпее. Эта кривая отражает зубоальвеолярную высоту в переднем и задних участках зубных рядов обеих челюстей и в норме составляет до 2 мм (см. рис. 20.6). Она взаимосвязана с длиной зубных дуг и их апикального базиса. Чем короче зубная дуга и длиннее апикальная, тем глубже кривая Шпее. Она может быть не только вогнутой, но также плоской или выпуклой (рис. 20.7). По мнению L. Andrews, наиболее частыми ошибками при лечении являются'

682

1) неправильное установление осейклыков в мезиодисталь-ном и вестибулооральном направлениях, наблюдавшееся при дистальном перемещении клыков на местопервых постоянных моляров, удаленных по ортодонтическим показаниям;

2) неустраненные промежутки между зубами после ди стального перемещения клыков на место удаленных первых премоляров;

3) сохранившиеся повороты зубовпо вертикальной оси;

4) мезиальная ангуляция опорных моляров Перечисленные ошибки, особенно неправильная ангуляция и инклинация зубов, приводят к рецидиву зубочелюстно-ли-цевых аномалии с возрастом, к функциональной перегрузке отдельных зубов, изменению их расположения, снижению высоты прикуса.

Промежутки в зубном ряду, оставшиеся после удаления отдельных зубов (чаще первых премоляров), самоустраняются с возрастом не у всех пациентов. Контакты между зубами образуются при прорезывании третьих моляров после ортод оптического лечения нейтрального патологического прикуса, сочетавшегося с удалением первых премоляров на обеих челюстях, после ортодон-тического лечения патологического д метального прикуса и удаления 4|4,а также мезиального — после удаления 4 14, когда лечение было завершено при наличии бугровых, а не бугрово-фиссурных контактов первых и вторых постоянных моляров