- •No ортодонтии

- •Предисловие

- •Глава 1 эпидемиология зубочелюстных аномалий. Принципы организации ортодонтической помощи и вопросы диспансеризации

- •1.1. Эпидемиологическое изучение

- •1.2. Принципы организации ортодонтической помощи

- •1.3. Современное оснащение ортодонтического отделения и лаборатории

- •1.4. Динамическое наблюдение, проводимое ортодонтом

- •Глава 2 развитие и рост головы

- •2.1. Развитие и рост мозгового и лицевого отделов черепа

- •2.2 Взаимосвязь развития, роста

- •2.3. Морфологические особенности формирующейся зубочелюстной системы и их клиническая оценка

- •Глава 3 клиническая диагностика

- •3.1. Статическое исследование

- •3.2. Динамическое исследование

- •3.3. Исследование функций мышц зубочелюстной системы

- •3.4. Исследование функций зубочелюстной системы

- •3.5. Исследование взаимосвязи местных

- •Глава 4 биометрическая диагностика при изучении моделей челюстей

- •4.2. Размеры сегментов зубных дуг и их соотношения

- •4.3. Размеры зубных дуг и их форма

- •4.4. Размеры альвеолярных отростков и неба

- •Глава 5 антропометрическая и фотометрическая диагностика

- •5.1. Антропометрическое исследование головы

- •5.2. Фотометрическое исследование головы

- •Глава 6 рентгенологическая диагностика

- •6.1. Панорамная рентгенография

- •6.3. Определение направления роста челюстей для уточнения планирования ортодонтического лечения

- •6.4. Телерентгенографическое исследование кистей рук

- •Глава 7 функциональная диагностика

- •7.1. Исследование кожи, слизистой оболочки и пародонта

- •7.2. Исследование мышц зубочелюстной системы

- •Глава 8 развитие ортодонтической диагностики

- •8.1. Основные этапы развития представления о норме и патологии в ортодонтии

- •8.2. Основные этапы разработки классификаций зубочелюстных аномалий

- •8.3. Постановка диагноза

- •8.4. Применение эвм для диагностики зубочелюстных аномалий

- •Глава 9 планирование ортодонтического лечения

- •9.1. Показания к ортодонтическому лечению

- •9.2. Задачи ортодонта при лечении детей с кариесом зубов, заболеваниями краевого пародонта и плохим гигиеническим состоянием полости рта

- •9.3. Определение степени выраженности

- •9.4. Планирование ортодонтического лечения с учетом контакта больного с врачом

- •9.5. Медико-генетическое консультирование

- •Глава 10 конструирование аппаратов и основы ортодонтического лечения

- •10.1. Условия, необходимые для исправления зубочелюстных аномалий

- •10.2. Классификация ортодонтических аппаратов

- •10.3. Биомеханика ортодонтического перемещения зубов

- •10.4. Физиологические изменения в зубочелюстной системе при воздействии ортодонтических аппаратов

- •10.5. Биоморфологические изменения в зубочелюстной системе при воздействии ортодонтических аппаратов

- •10.6. Особенности гистологического строения твердых и мягких тканей зубов при зубочелюстных аномалиях

- •Ортодонтическая лабораторная техника

- •11.1. Детали внутриротовых несъемных ортодонтических аппаратов и технология их изготовления

- •11.2. Детали внутриротовых съемных ортодонтических аппаратов и технология их изготовления

- •11.3. Детали внеротовых ортодонтических

- •Глава 12 профилактика зубочелюстно-лицевых аномалий

- •12.1. Вредные привычки и их устранение

- •III.Зафиксированные позотонические рефлексы, определяющие неправильное положение частей тела в покое:

- •12.2. Нарушения речи и их устранение

- •12.3. Профилактические мероприятия по ортодонтии в различных возрастных периодах

- •8) Шинирование зубов при пародонтозе;

- •Глава 13 зубные аномалии

- •13.1. Аномалии формы, величины зубов и структуры их твердых тканей

- •13.2. Аномалии числа зубов

- •I. Морфологические отклонения:

- •II. Функциональные отклонения:

- •13.3. Аномалии сроков прорезывания зубов

- •Аномалии положения зубов

- •14.1. Аномалии положения зубов в трансверсальном направлении

- •14.2. Аномалии положения зубов в сагиттальном направлении

- •14.3. Аномалии положения зубов в вертикальном направлении

- •14.4. Поворот зуба вокруг его продольной оси и транспозиция зубов

- •Глава 15 аномалии зубных дуг

- •15.2. Аномалии зубных дуг в сагиттальном направлении

- •15.3. Аномалии зубных дуг в вертикальном направлении

- •15.4. Сочетанные аномалии зубных дуг

- •Глава 16 аномалии прикуса

- •1) Вестибулолингвальная дуга для нижней челюсти, длина которой в области премоляра с язычной стороны может быть различной;

- •16.2. Мезиальный прикус

- •16.3. Перекрестный прикус

- •16.4. Глубокий прикус

- •16.5. Открытый прикус

- •Глава 17 зубочелюстные аномалии и деформации, обусловленные врожденными пороками развития челюстей, лица и других органов

- •17.1. Врожденная расщелина в челюстно-лицевой области

- •17.2. Системные аномалии развития

- •Зубочелюстные аномалии и деформации, обусловленные воспалительными процессами, травматическими и другими повреждениями

- •1В.1. Последствия кариеса и других воспалительных поражений зубов

- •18.3. Повреждение временных и постоянных зубов

- •18.4. Нарушение пародонта

- •18.5. Повреждение височно-нижнечелюстных суставов

- •Глава 19 комплексное лечение зубочелюстных аномалий и деформаций

- •19.1. Психологическая подготовка и психотерапия

- •19.2. Миотерапия

- •19.3. Физио- и рефлексотерапия

- •19.4. Хирургическое лечение

- •19.5. Избирательное пришлифовывание эмали отдельных зубов

- •Глава 20 лечение врожденных и приобретенных зубочелюстно-лицевых аномалий с помощью эджуайз-техники

- •20.1. Преимущества эджуайз-техники и достижение оптимальной окклюзии

- •20.2. Ошибки, допускаемые при лечении с помощью эджуайз-техники, и их устранение

- •20.3. Устранение аномалий положения зубов, нарушений формы и размеров зубных дуг

- •4) Сочетания аномалий положения отдельных зубов и аномалий прикуса в сагиттальном, трансверсальном и вертикальном направлениях;

- •5) Периода формирования прикуса;

- •6) Состояния перемещаемых зубов;

- •7) Избранного метода лечения — ортодонтического или сочетанного с хирургическим и др ;

- •20.4. Устранение аномалий прикуса

- •20.5. Применение эджуайз-техники в сочетании со съемными ортодонти чески ми аппаратами

- •Глава 21 ретенция результатов комплексного лечения зубочелюстно-лицевых аномалий

- •21.1. Завершение лечения с помощью эджуайз-техники и съемных ортодонтических аппаратов

- •21.2. Причины рецидивов зубочелюстно-лицевых аномалий

- •21.3. Рекомендации относительно начала, проведения и завершения комплексного лечения зубночелюстно-лицевых аномалий

- •Глава 1. Эпидемиология зубочелюстньк аномалий. Принципы ор- ганизации ортодонтическои помощи и вопросы диспан- серизации ................................................... .......... ....... 6

- •1 4. Динамическое наблюдение, проводимое ортодон-

- •Глава 2. Развитие и рост головы................... .. .. ............ . . .... 58

- •Глава 3. Клиническая диагностика. Ф. Я. Хорошилкина,

- •Глава 4. Биометрическая диагностика при изучении моделей челюстей. Ф. Я. Хорошилкина, ю. М. Малыгин............. 99

- •Глава 5 Антропометрическая и фотометрическая диагностика.

- •Глава 6. Рентгенологическая диагностика. Ф. Я. Хорошилкина . 144

- •Глава 7 Функциональная диагностика. Ф. Я. Хорошилкина,

- •Глава 8. Развитие ортодонтическои диагностики.............. .... ...... 219

- •Глава 9. Планирование ортодонтического лечения .......... 241

- •Глава 10. Конструирование аппаратов и основы ортодонтического

- •Глава 11. Ортодонтическая лабораторная техника.

- •Глава 12. Профилактика зубочелюстно-лицевых аномалий.

- •Глава 13. Зубные аномалии. Ф. Я. Хорошилкина .......................... 347

- •Глава 14. Аномалии положения зубов. Ф. Я. Хорошилкина,

- •Глава 15 Аномалии зубных дуг. Ф. Я. Хорошилкина,

- •Глава 16. Аномалии прикуса.......................................................... 437

- •Глава 17. Зубочелюстные аномалии и деформации, обусловленные врожденными пороками развития челюстей, лица и

- •Глава 18. Зубочелюстные аномалии и деформации, обусловлен- ные воспалительными процессами, травматическими и

- •Глава 19. Комплексное лечение зубочелюстных аномалий и деформаций .......................................................... ........ ... 607

- •Глава 20. Лечение врожденных и приобретенных зубочелюстно-лицевых аномалий с помощью эджуанз-техники.

- •Глава 21. Ретенция результатов комплексного лечения зубоче-

14.2. Аномалии положения зубов в сагиттальном направлении

Протрузия передних зубов относительно фронтальной (орбитальной) плоскости головы возникает в результате задержки смены молочных резцов, наличия сверхкомплектных зубов, недостатка места в зубном ряду для постоянных зубов, неправильного положения зачатков зубов, макродентии, ротового дыхания, неправильного глотания, вредных привычек сосания, прикусыва-ния пальцев, губ, языка или различных предметов, несоответствия размеров челюстей и др. Протрузия передних зубов приводит к удлинению переднего отрезка зубной дуги, появлению трем между зубами или тесному расположению зубов, несмыканию губ, функциональным и эстетическим нарушениям.

Для устранения протрузии отдельных передних зубов применяют съемные и несъемные ортодонтические аппараты. Съемные — это пластинки с вестибулярной ретрузионной дугой различных конструкций, с пружинами или крючками в области первых премоляров и натянутым на них резиновым кольцом. Если Протрузия передних зубов сочетается с сагиттальными или вертикальными аномалиями прикуса, то используют двухчелюстные съемные ортодонтические аппараты с различными приспособлениями для ретракции зубов. Из несъемных аппаратов чаще применяют аппараты Энгла по показаниям с одночелюстной, межчелюстной и внеротовой тягой и др. При применении скользящей дуги с одночелюстной резиновой тягой нередко смещаются опорные моляры и расположенные впереди них зубы, что затрудняет лечение и не позволяет достигнуть положительных результатов. Чтобы предотвратить мезиальный

13*

387

сдвиг опорных зубов, используют скользящую дугу в сочетании с лицевой, внеротовой опорой и тягой (головная шапочка или шейная повязка).

В зависимости от стадии формирования прикуса для фиксации назубной скользящей дуги используют первые или вторые постоянные моляры. На них укрепляют тонкие ортодон-тические кольца с горизонтальными трубками, припаянными к ним с вестибулярной стороны. Стандартную дугу Энгла или отрезок ортодонтической проволоки диаметром 1 мм изгибают по форме верхнего зубного ряда так, чтобы она плотно прилегала к коронкам выступающих передних зубов. С концов дуги снимают гайки. Под воздействием внеротовой тяги верхние передние зубы наклоняются орально, устраняются тремы между ними. Аппарат не перегружает пародонт опорных зубов, не вызывает мезиального перемещения боковых зубов и ущемления десневых сосочков при небном наклоне резцов. Им пользуются пациенты во время сна (8—9 ч) и днем (2—3 ч).

Ретрузия передних зубов — их отклонение или оральное смещение — возникает вследствие задержки выпадения молочных зубов, наличия сверхкомплектных зубов, хронического гранулирующего периодонтита вокруг корней временных зубов, частичной адентии на одной челюсти или ранней потери зубов, дредных привычек, ротового дыхания, неправильного глотания и произношения отдельных звуков, укороченной уздечки языка, мезиального сдвига боковых зубов. В результате ретрузии передних зубов возникает деформация зубной дуги, которая приобретает трапециевидную форму. Ретрузия передних зубов приводит к укорочению переднего отрезка зубной дуги, тесному расположению резцов, заболеваниям пародонта, западению губы, нарушениям произношения звуков речи.

В зависимости от положения верхних и нижних передних зубов, наличия или отсутствия для них места в зубном ряду, степени стираемости молочных зубов, глубины резцового перекрытия и других факторов описаны различные формы небного положения передних зубов (А. И. Бетельман, Д. А. Калве-лис, А. Г. Романенко, Н П. Сысоев, Ф. Я. Хорошилкина, А. М. Schwarz, W. Schubertи др.).

Для устранения ретрузии передних зубов применяют съемные или несъемные механически-действующие функционально-направляющие или функционально-действующие ортодон-тические аппараты. Учитывают степень обратного резцового перекрытия. При открытом прикусе, а также незначительном обратном резцовом перекрытии применяют съемные пластиночные аппараты с протрагирующими пружинами, лингваль-ными дугами, винтами. Протрагирующие пружины и лингваль-ные дуги располагают с оральной (рукообразные, змеевидные,

388

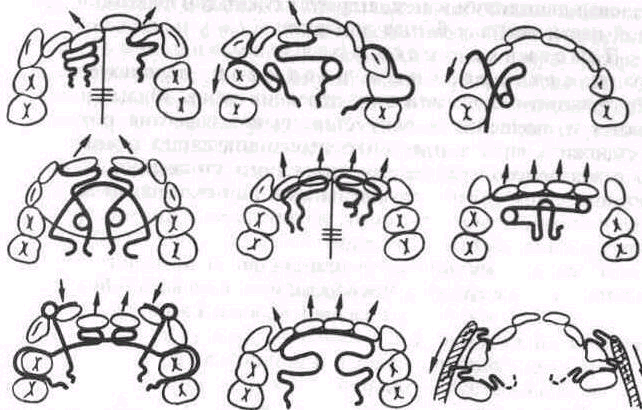

Рис. 14.4. Пружины для перемещения зубов.

с завитком и др.) или с вестибулярной стороны перемещаемых зубов (рис. 14.4). В последнем случае на перемещаемых зубах укрепляют кольца со скобами или крючками для фиксации концов пружин. По показаниям прикус разобщают с помощью окклюзионных накладок на боковые зубы. Применяют также пластинки с винтом.

Пластинка с телескопическим винтом Гас-та позволяет отклонить вестибулярно отдельные зубы. При закреплении корпуса винта в базисе аппарата важно оставить свободной от пластмассы его торцевую часть, где располагается головка шпинделя. Перемещение зуба осуществляется под давлением опорной площадки, которая выдвигается при вкручи-вании отверткой шпинделя винта в его корпус.

Пластинка с тянущим или давящим винтом Ли-Беннета— Яака применяется следующим образом. Фиксирующую площадку винта располагают между клыком и первым премоляром ближе к срединному небному шву. Под Давлением винта достигают протракции верхнего резца. Длинную ось шпинделя устанавливают перпендикулярно длинной оси перемещаемого зуба.

Пластинка со скелетированным винтом, "меющим изогнутый П-о б р а з н ы и направляющий штифт, используется для исправления положения отдельных зубов. При установлении винта перпендикулярно длинной оси зуба его изогнутый П-образный штифт располагают вдоль ската альвеолярного отростка так, чтобы он не препят-

389

ствовал движениям языка. Штифт служит для фиксации опорной части винта в базисе аппарата.

Пластинка с расширяющим винтом Плана-са и секторальным распилом используется для протракции одного или двух передних зубов. Малые размеры винта и смещение в одну сторону его барабана позволяют установить винт в пластинке перпендикулярно длинной оси перемещаемого зуба без значительного утолщения аппарата. Распилы могут быть параллельными или сходящимися в сторону винта, чтобы сектор не заклинивало в базисе при раскручивании винта.

Из несъемных аппаратов применяют аппарат Энгла, аппарат Кеза и его модификацию, аппарат Мершо-на и оральный бюгельный аппарат со скользящей пружиной.

При перемещении резцов с помощью вестибулярной дуги Энгла зубы прикрепляют к ней лигатурной проволокой. Размер дуги регулируют путем перемещения гаек. По показаниям (чаще для лечения мезиального прикуса) используют межчелюстную резиновую тягу. При глубоком резцовом перекрытии сочетают применение аппаратов Энгла с межчелюстной резиновой тягой и аппаратом Брюкля (съемной пластинкой для нижней челюсти с наклонной плоскостью и кламмерами). Широко используют эджуайз-технику.

Аппарат Кеза состоит из несъемной опорной части и двух съемных вестибулярных дуг. Несъемная часть аппарата представляет собой:

1) кольца для верхних постоянных моляров с двумя горизонтально на разном уровне расположенными верхней и нижней трубками, прикрепленными с их вестибулярной стороны посредством жесткой металлической рамы;

2) кольца для перемещаемых верхних передних зубов со штангами, припаянными с их вестибулярной стороны;

концы штанг изгибают соответственно форме и величине верхней и нижней вестибулярных дуг, укладываемых в созданные ниши.

Съемная часть аппарата, модифицированная Ф. Я. Хорошил-киной (1976), состоит из колец со специальными рычагами, надеваемых на передние зубы, и двух дуг с крючками и резиновой тягой между ними для перемещения резцов.

Кроме механически-действующих аппаратов для вестибулярного отклонения передних зубов, применяют функционально-направляющие ортодонтические аппараты: съемные — аппарат Брюкля, аппарат Башаровой, каппа Бынина и др., несъемные — направляющую коронку Катца, каппу Шварца, комбинированные — направляющую петлю Курляндского и др.

390

Аппарат Брюкля представляет собой пластинку для нижней челюсти с наклонной плоскостью в области передних зубов, вестибулярной дугой и кламмерами на моляры. Посредством аппарата отклоняют вестибулярно верхние передние зубы и наклоняют орально по показаниям нижние передние зубы путем сжатия изгибов дуги. В таких случаях пластинка не должна прилегать к язычной поверхности резцов.

При изменении направления наклонной плоскости в процессе лечения и формирования накусочной площадки достигают зубоальвеолярного укорочения в переднем участке верхнего зубного ряда. Отсутствие окклюзионных накладок в области боковых зубов способствует зубоальвеолярному удлинению и, следовательно, лечению глубокого прикуса. Аппарат Брюкля является наиболее универсальным.

Направляющая коронка Катца— несъемный аппарат, укрепляемый на верхний резец. Его наклонная плокость опирается на нижние передние зубы. При смыкании зубных рядов верхний зуб перемещается вестибулярно, нижние — орально.

Направляющая петля Курляндского— комбинированный аппарат, состоящий из несъемной опорной части и съемной направляющей петли. Несъемная часть — опорные кольца на нижние боковые резцы, с вестибулярной стороны которых припаивают в вертикальном направлении четырехгранные трубки и горизонтальную штангу из проволоки диаметром 0,8—1 мм, прилегающую к центральным резцам. Из отрезка проволоки длиной 60—70 мм изгибают направляющую петлю. Ее концы затачивают и придают им квадратную форму, чтобы предотвратить их вращение в трубках. Концы загибают так, чтобы они были параллельны вертикально расположенным четырехгранным трубкам. После этого концы направляющей петли вводят в трубки. Ее средняя часть оказывает давление на зубы верхней челюсти и отклоняет их в вестибулярном направлении. Наличие съемной петли облегчает коррекцию аппарата и контроль за перемещением зубов в процессе лечения.

Другой вариант аппарата Курляндского представляет собой ортодонтическую коронку для перемещаемого верхнего центрального резца, к которой с вестибулярной стороны припаивают вертикальную четырехгранную трубку длиной 3—4 мм и с внутренним сечением 1—1,2 мм. Из отрезка ортодонтической проволоки диаметром 1,2—1,5 мм и длиной 60—65 мм изгибают Т-образную петлю так, чтобы ее концы сходились в вертикальной трубке. Горизонтальная часть петли должна повторять форму нижней зубной дуги в переднем участке. Вертикальную часть петли укрепляют в трубке.

391

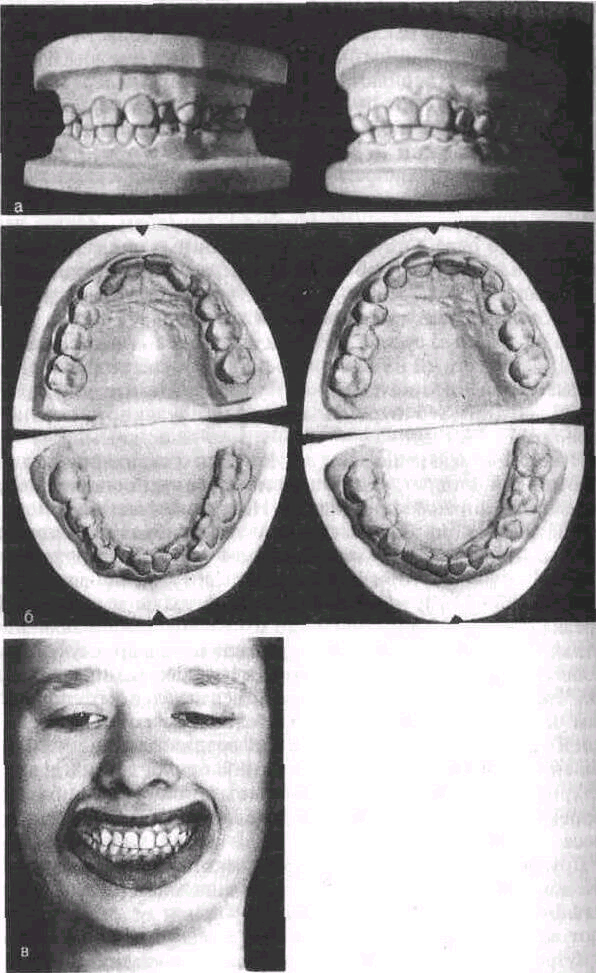

Рис 14 5 Диагностические модели челюстей больной Б

л, б — модели челюстей, слева — до лечения (тесное положение передник зубов, наличие нестершихся бугров нижних молочных клыков, справа — через 1,5 года после сошлифовывания бугров нижних молочных клыков (произошла саморегуляция положения резцов и формы зубных дуг), в — через 5 лет ортогнатическнй прикус

После освоения в клинической практике наиболее универсального аппарата Брюкля (пластинки для нижней челюсти с наклонной плоскостью, вестибулярной дугой и кламмерами) стали редко применять каппы Шварца, направляющую коронку Катца и петлю Курляндского.

Нестершиеся бугры нижних временных клыков нередко являются причиной мезиального сдвига нижней челюсти, небного положения отдельных верхних передних зубов Своевременное их сошлифовывание способствует саморегуляции нарушений (рис 145).

функционально-действующие аппараты (аппарат Френкеля 111 типа и др.) обычно применяют при резко выраженном нарушении прикуса, сочетающемся с ретрузией передних верхних зубов и нарушениями функций зубочелюстнои системы.

Мезиальное положение боковых зубов, т е. их наклон или смещение по зубной дуге кпереди, может быть следствием их смещения в результате кариозного разрушения проксимальных поверхностей коронок зубов, ранней погери молочных или постоянных зубов, адентии или ретенции чаще боковых резцов или вторых премоляров, вредных привычек сосания, ротового дыхания и других причин.

В результате мезиального смещения боковых зубов зубной ряд укорачивается, место в зубной дуге для постоянных клыков и премоляров уменьшается (иногда отсутствует), что является причиной прорезывания зубов вне зубной дуги или их ретенции. Чаще возникают аномалии положения клыков; их вестибулярное расположение выделяют в особую группу и обозначают различными терминами: высокое стояние верхних клыков (Г А. Андерсон), вестибулярное положение клыков (Л. Е Оли-кер), губощечное прорезывание зубов или супралабиоаномалия (Д. А. Калвелис).

Вестибулярное положение клыков возникает в результате мезиального смещения боковых зубов, несоответствия ширины коронок зубов ширине апикального базиса зубных дуг, сужения зубных рядов, латерального смещения резцов вследствие ди-ас1емы, наличия сверхкомплектных зубов и других причин, неправильной закладки зачатков клыков, задержки смены вторых молочных моляров и др.

Основные приемы лечения вестибулярного положения клы-^в: дистальное перемещение боковых зубов, мезиальное перемещение резцов, расширение зубных дуг, удаление отдель-чых зубов, чаще первых премоляров, и перемещение клыков вДистальном направлении на освободившееся место. План •лечения и ортодонтические аппараты выбирают в зависимости °т этиологии данной аномалии, периода формирования зубо-челюстной системы, наличия или отсутствия места в зубной

393

дуге для клыков, расположения соседних и противостоящих зубов, вида прикуса.

При вестибулярном прорезывании клыков и наличии для них места в зубном ряду целесообразно делать массаж в области коронок 3—4 раза в день по 4—5 мин, что способствует их правильному установлению. В случае сужения зубных рядов их расширяют. Важно уточнить, находится ли клык на соответствующем ему месте — между боковым резцом и первым пре-моляром — или он смещен в мезиодистальном направлении.

Для лечения применяют как съемные, так и несъемные механически-действующие ортодонтические аппараты: из съемных аппаратов — пластинки с пружинами, рычагами, вестибулярными дугами (различных конструкций), из несъемных — аппараты Энгла, эджуайз-технику с резиновой или другой лигатурной тягой. На перемещаемых зубах укрепляют кольца с крючками, кнопками, рычагами, вертикальными или косонап-равленными штангами. В качестве опоры используют боковые зубы, на которых фиксируют кольца с трубками или замковыми приспособлениями.

При показаниях к дистальному корпусному перемещению зуба следует по возможности приблизить место приложения силы к верхушке его.корня. С этой целью вертикальную штангу припаивают ближе к дистальной поверхности кольца на клык и приближают ее конец к переходной складке слизистой оболочки. Для дистального перемещения клыка и одновременного поворота его по вертикальной оси штангу приближают к середине кольца или к медиальной его поверхности в зависимости от требующегося поворота зуба. В процессе дистального перемещения клыков с помощью одночелюстного аппарата Энгла происходит мезиальное смещение боковых зубов, в результате чего место в зубном ряду, освобожденное для клыков за счет удаления первых премоляров, может сократиться. В связи с этим лучше пользоваться межчелюстной тягой, избирая опору на противоположной челюсти.

Дистальное перемещение первых постоянных моляров и премоляров показано при следующих аномалиях зубного ряда:

1) мезиальном смещении отдельных зубов, в том числе в сторону отсутствующих временных или постоянных зубов; 2) мезиальном смещении зубов в результате вредной привычки сосания большого пальца или других привычек: 3) частичной адентии;

4) компенсаторном смещении зубов на одной челюсти при укороченном зубном ряде на другой.

Для дистального перемещения премоляров и моляров применяют съемные и несъемные механически-действующие ортодонтические аппараты: съемные пластиночные с винтом или пружиной, капповые (аппарат Каламкарова), функционально-

394

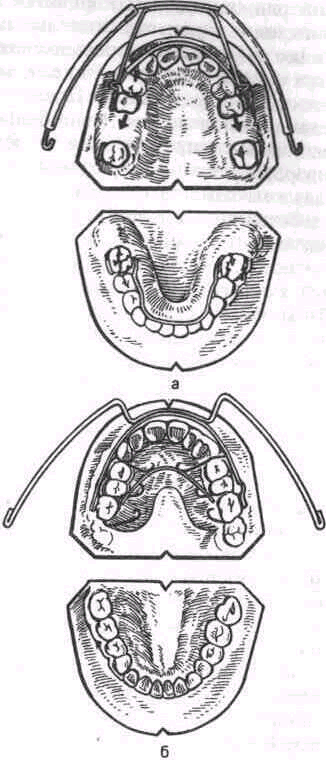

Рис. 14.6. Ортодонтические

аппараты с лицевой дугой для

дистального перемещения боковых зубов

(схема).

а — несъемный, б

— съемный.

14.6).

Съемные пластиночные аппараты изготавливают с разнообразными пружинами. Применяют пружины руко-образные, с завитком, двойные, расположенные с вестибулярной и оральной сторон зубного ряда. Для одностороннего дистального перемещения боковых зубов винт устанавливают вдоль ската альвеолярного отростка челюсти так, чтобы длинная его ось была параллельна боковому сегменту зубного ряда. Клыки располагаются на повороте зубной дуги, поэтому винт, находящийся мезиальнее клыка, действует не в дистальном, а втрансверсальном направлении. Используют скелети-рованный винт с прямым и изогнутым П-образным направляющим штифтом, ди-стальный винт Вайзе, расширяющий винт Планаса, комбинированный винт Клея. На мезиальной стороке перемещаемого зуба делают одноплечий или двуплечий клам-ме?, фиксирующие отростки которого располагают в малом Акторе аппарата. Винт устанавливают параллельно альвеолярному отростку в направлении перемещения зуба.

Аппарат Каламкарова предназначен для последовательного дистального перемещения моляров и премоляров. Он Р^ставляет собой каппу из пластмассы, покрывающую зуб-

395

нойряд, и отдельные коронкидля сместившихся последнихмоляров сдвумя горизонтальными трубками, припаянными ких вестибулярной и оральнойстороне. В трубки вводят концы двух отрезков отдуги Энгла свинтовой резьбой и навинченными на них гайками. Предварительнона эти отрезки дуги навинчивают по две (илибольше) гайкис втулками, послечего концы отрезковдуги закрепляютв каппе из пластмассы с верстибулярной и оральной стороныс таким расчетом, чтобы гайки находились околозубов, подлежащих перемещению. Для удобства пользования каппой на ее окклюзионую поверхность накладывают тонкийслой самотвердеющей пластмассы и получают отпечатки противостоящихзубов; при этом последний зуб, покрытый коронкой,должен быть выключен из окклюзии. Зубы перемещают дистально, раскручивая гайки на '/., оборота через день. Переместивпоследний зуб,его закрепляют путем наложения на расположенные около него гайки самотвердеющей пластмассы. Постепенноперемещая моляры и затем премоляры в дистальном направлении, освобождают место в зубной дуге для аномально расположенного клыка.

Для дистального перемещения отдельных зубов, кроме функционально-действующих аппаратов, например активаторов Андрезена — Хойпля,открытого активатора Кламмта, регуляторов функций Френкеля,можно использовать механически-действующие элементы (винты, пружинь!, рычаги). При значительном сужении промежутка в области неправильно расположенного премоляра можно переместить в дистальном направлении моляры посредством винта или пружины. При этом на зубы, ограничивающие дефект, изгибают кламмеры.

Раздвижная распорка Коркхауза— несъемный аппарат. Его укрепляют в области рано потерянного временного моляра для сохранения и создания места в зубной дуге для премоляра. Аппарат состоит из опорного кольца с трубками на зубы, ограничивающие дефект. При раскручивании гайки, опирающиеся на концы трубок, смещают опорные зубы в противоположных направлениях.

Аппарат Герлинга—Гашимова, состоит из опорных колец на первые премоляры, припаянной к ним лингваль-ной дуги и действующей части в виде отрезков дуги Энгла с винтовой нарезкой, припаянных к вестибулярной поверхности колец на премоляры. Свободный их конец с упорными гайками вводят в трубки колец для перемещаемых моляров. Клинико-лабораторные этапы изготовления аппарата следующие.

Первый этап — получение оттисков с челюстей и изготовление коронок на первые премоляры и моляры.

Второй этап — припасовка коронок и получение с ними оттисков с челюстей. Отливка рабочих моделей челюстей с

396

коронками. Изгибаниелингвальной дуги и припаивание ее к коронкам для первых премоляров. Металл с жевательной стороны короноксрезают и превращают их в кольца. Для одностороннего перемещения зубовлингвальную дугу делают короче на стороне перемещения. Ккольцам для подлежащих перемещению первых моляров с вестибулярной стороны припаивают горизонтальные трубки.Затем берут два отрезка стандартной дуги Энгла свинтовыми нарезками и навинченными гайками. Гайкивставляют в трубки, концы дуги должны выступать на 3—3,5 мм. Другие концыотрезков дуги припаивают к вестибулярной сторонеколец, надетых на премоляры. Затем аппарат отделывают и полируют.

Третий этап— припасовка готового аппарата. Проверяют направление трубок и направление отрезков дуги с винтовой нарезкой. Определяют длину выступающих концов проволоки и возможность фиксации резиновых колец при показаниях к применению одночелюстной или межчелюстной тяги. Уточняют положение лингвальной дуги и опорных колец. Сначала укрепляют кольца на перемещаемых молярах, затем на опорных премолярах. Важно, чтобы во время укрепления аппарата гайки были накручены на отрезки дуги и не препятствовали введению ее свободных концов в горизонтальные трубки. После затвердения цемента гайки перемещают до упора в трубки путем их раскручивания. Под их давлением моляры перемещаются дистально, остальные зубы — мезиально, в результате чего создается место для вторых премоляров. По показаниям прикус разобщают.

Р. Г. Гашимов предложил вместо отрезка дуги Энгла с той же целью применять расширяющие винты малых размеров, которые припаивают к опорным кольцам, а также делать в таком аппарате удлиненную лингвальную дугу на стороне перемещения зубов. Накольце для перемещаемого моляра с язычной стороны припаивают короткуюгоризонтальную трубку или скобы. В них вставляют свободный конец лингвальной дуги, который служит направляющей, препятствуя наклону и вращению перемещаемогомоляра.

Аппарат Гашимова— Хмелевского отличается тем, что егоизготавливают с двумя горизонтальными трубками и двумя отрезкамиот дуги Энгла с резьбой на каждой стороне. Сцелью обеспечения регулируемого в вертикальной плоскости Дистального перемещения зуба в предлагаемом аппарате силовые стержни жестко соединены с опорным кольцом, расположенным на зубе,соседнем с перемещаемым,и установлены ча разных уровнях. Стержень, приближенный к окклюзионному Участку для перемещаемого зуба,имеет гайку с дистальнойего бороны, а прилежащий к пришеечной части— с мезиальной.

397

Направляющий стержень находится с оральной стороны перемещаемого зуба. Активируют аппарат так, чтобы давление нижнего стержня несколько превышало натяжение верхнего, что контролируют по количеству поворотов гаек и клиническому результату воздействия на перемещаемый зуб. Зуб перемещается дистально, и его перемещение регулируют в вертикальной плоскости.

Можно переместить верхние постоянные моляры и премо-ляры в дистальном направлении с помощью лицевой дуги, соединенной с назубной, а также внеротовой тяги с опорой на голове или шее. С этой целью на перемещаемых зубах укрепляют кольца с горизонтальными трубками, в которые вставляют концы назубной дуги, соединенные с лицевой дугой. На концы назубных дуг накручивают гайки и устанавливают их с упором в трубки. Назубная дуга не должна касаться передних зубов. Расстояние между ними величиной до 1,5 мм корригируют раскручиванием гаек. Давление внеротовой тяги передают на опорные зубы. Если верхние первые постоянные моляры находятся в бугровых контактах с одноименными нижними зубами, то их дистальное перемещение не вызывает особых затруднений. Больше времени требуется для дистального перемещения зубов при неправильных бугрово-фиссурных контактах между зубами. Двустороннее дистальное перемещение верхних'первых постоянных моляров наиболее эффективно до прорезывания вторых постоянных моляров, а вторых — в случае врожденного отсутствия зачатков третьих постоянных моляров.

Значительные трудности возникают при показаниях к неравномерному перемещению верхних первых постоянных моляров в дистальном направлении или при перемещении одного зуба с помощью внеротовой тяги. С этой целью удлиняют на 1—2 см конец лицевой дуги на стороне перемещаемого зуба или изменяют место соединения внутриротовой и лицевой дуг.

Следует учитывать, что при перемещении верхних боковых зубов в дистальном направлении, т. е. против направления естественного роста челюстей и смещения зубов, могут возникнуть осложнения в виде нежелательного наклона моляров и премо-ляров в дистальном или оральном направлении. Чтобы предотвратить это осложнение и обеспечить более корпусное дистальное их перемещение, нужно перенести место приложения силы в направлении корней перемещаемьк зубов. В случае применения аппаратов с внеротовой тягой необходимо регулярно, не реже одного раза в 2 нед контролировать смыкание зубов.

Дистальное положение боковых зубов наблюдается при наличии сверхкомплектных зубов, задержавшихся молочных моляров, новообразований, хроническом воспалительном процессе и других причинах.

398

Лечение в основном хирургическое (удаление сверхкомплектных или задержавшихся временных моляров, новообразований) или терапевтическое (устранение хронического воспалительного процесса). Мезиальное перемещение зубов может происходить после устранения причины, вызвавшей аномалию.

При наличии бугрово-фиссурных межокклюзионных контактов следует разобщить прикус в области зубов, подлежащих мезиальному перемещению- Применение съемных пластиночных аппаратов с накусочной площадкой в переднем участке, пружинами, фасонными вестибулярными дугами и давлением на зубы, подлежащие перемещению, ускоряет лечение.