- •No ортодонтии

- •Предисловие

- •Глава 1 эпидемиология зубочелюстных аномалий. Принципы организации ортодонтической помощи и вопросы диспансеризации

- •1.1. Эпидемиологическое изучение

- •1.2. Принципы организации ортодонтической помощи

- •1.3. Современное оснащение ортодонтического отделения и лаборатории

- •1.4. Динамическое наблюдение, проводимое ортодонтом

- •Глава 2 развитие и рост головы

- •2.1. Развитие и рост мозгового и лицевого отделов черепа

- •2.2 Взаимосвязь развития, роста

- •2.3. Морфологические особенности формирующейся зубочелюстной системы и их клиническая оценка

- •Глава 3 клиническая диагностика

- •3.1. Статическое исследование

- •3.2. Динамическое исследование

- •3.3. Исследование функций мышц зубочелюстной системы

- •3.4. Исследование функций зубочелюстной системы

- •3.5. Исследование взаимосвязи местных

- •Глава 4 биометрическая диагностика при изучении моделей челюстей

- •4.2. Размеры сегментов зубных дуг и их соотношения

- •4.3. Размеры зубных дуг и их форма

- •4.4. Размеры альвеолярных отростков и неба

- •Глава 5 антропометрическая и фотометрическая диагностика

- •5.1. Антропометрическое исследование головы

- •5.2. Фотометрическое исследование головы

- •Глава 6 рентгенологическая диагностика

- •6.1. Панорамная рентгенография

- •6.3. Определение направления роста челюстей для уточнения планирования ортодонтического лечения

- •6.4. Телерентгенографическое исследование кистей рук

- •Глава 7 функциональная диагностика

- •7.1. Исследование кожи, слизистой оболочки и пародонта

- •7.2. Исследование мышц зубочелюстной системы

- •Глава 8 развитие ортодонтической диагностики

- •8.1. Основные этапы развития представления о норме и патологии в ортодонтии

- •8.2. Основные этапы разработки классификаций зубочелюстных аномалий

- •8.3. Постановка диагноза

- •8.4. Применение эвм для диагностики зубочелюстных аномалий

- •Глава 9 планирование ортодонтического лечения

- •9.1. Показания к ортодонтическому лечению

- •9.2. Задачи ортодонта при лечении детей с кариесом зубов, заболеваниями краевого пародонта и плохим гигиеническим состоянием полости рта

- •9.3. Определение степени выраженности

- •9.4. Планирование ортодонтического лечения с учетом контакта больного с врачом

- •9.5. Медико-генетическое консультирование

- •Глава 10 конструирование аппаратов и основы ортодонтического лечения

- •10.1. Условия, необходимые для исправления зубочелюстных аномалий

- •10.2. Классификация ортодонтических аппаратов

- •10.3. Биомеханика ортодонтического перемещения зубов

- •10.4. Физиологические изменения в зубочелюстной системе при воздействии ортодонтических аппаратов

- •10.5. Биоморфологические изменения в зубочелюстной системе при воздействии ортодонтических аппаратов

- •10.6. Особенности гистологического строения твердых и мягких тканей зубов при зубочелюстных аномалиях

- •Ортодонтическая лабораторная техника

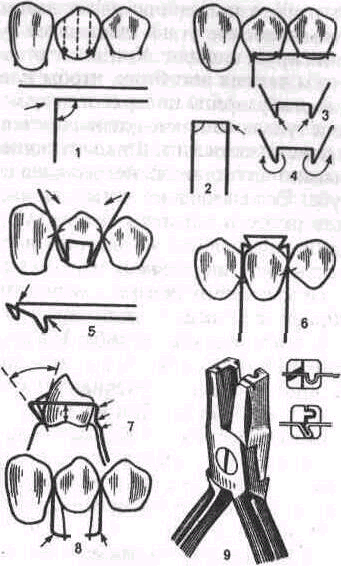

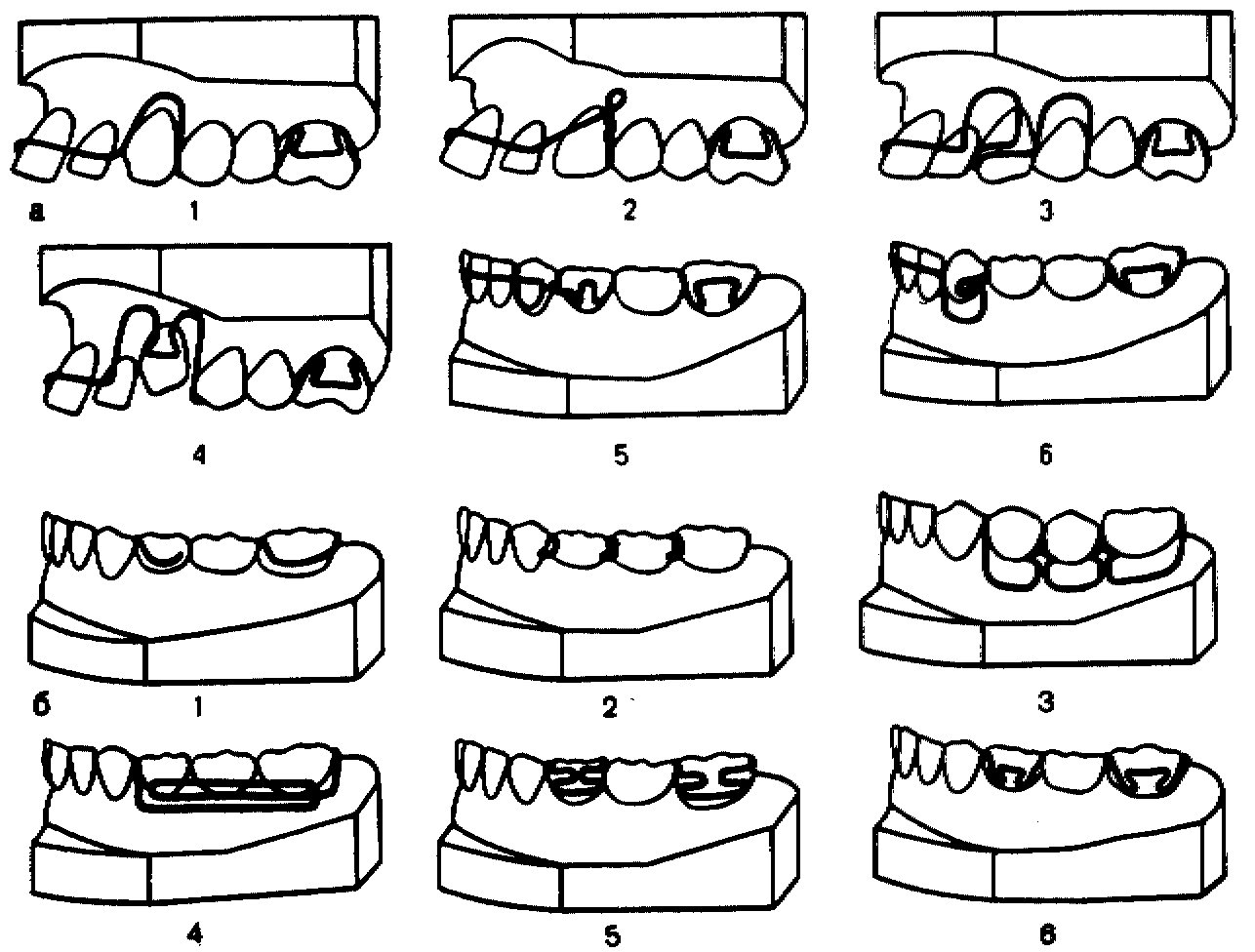

- •11.1. Детали внутриротовых несъемных ортодонтических аппаратов и технология их изготовления

- •11.2. Детали внутриротовых съемных ортодонтических аппаратов и технология их изготовления

- •11.3. Детали внеротовых ортодонтических

- •Глава 12 профилактика зубочелюстно-лицевых аномалий

- •12.1. Вредные привычки и их устранение

- •III.Зафиксированные позотонические рефлексы, определяющие неправильное положение частей тела в покое:

- •12.2. Нарушения речи и их устранение

- •12.3. Профилактические мероприятия по ортодонтии в различных возрастных периодах

- •8) Шинирование зубов при пародонтозе;

- •Глава 13 зубные аномалии

- •13.1. Аномалии формы, величины зубов и структуры их твердых тканей

- •13.2. Аномалии числа зубов

- •I. Морфологические отклонения:

- •II. Функциональные отклонения:

- •13.3. Аномалии сроков прорезывания зубов

- •Аномалии положения зубов

- •14.1. Аномалии положения зубов в трансверсальном направлении

- •14.2. Аномалии положения зубов в сагиттальном направлении

- •14.3. Аномалии положения зубов в вертикальном направлении

- •14.4. Поворот зуба вокруг его продольной оси и транспозиция зубов

- •Глава 15 аномалии зубных дуг

- •15.2. Аномалии зубных дуг в сагиттальном направлении

- •15.3. Аномалии зубных дуг в вертикальном направлении

- •15.4. Сочетанные аномалии зубных дуг

- •Глава 16 аномалии прикуса

- •1) Вестибулолингвальная дуга для нижней челюсти, длина которой в области премоляра с язычной стороны может быть различной;

- •16.2. Мезиальный прикус

- •16.3. Перекрестный прикус

- •16.4. Глубокий прикус

- •16.5. Открытый прикус

- •Глава 17 зубочелюстные аномалии и деформации, обусловленные врожденными пороками развития челюстей, лица и других органов

- •17.1. Врожденная расщелина в челюстно-лицевой области

- •17.2. Системные аномалии развития

- •Зубочелюстные аномалии и деформации, обусловленные воспалительными процессами, травматическими и другими повреждениями

- •1В.1. Последствия кариеса и других воспалительных поражений зубов

- •18.3. Повреждение временных и постоянных зубов

- •18.4. Нарушение пародонта

- •18.5. Повреждение височно-нижнечелюстных суставов

- •Глава 19 комплексное лечение зубочелюстных аномалий и деформаций

- •19.1. Психологическая подготовка и психотерапия

- •19.2. Миотерапия

- •19.3. Физио- и рефлексотерапия

- •19.4. Хирургическое лечение

- •19.5. Избирательное пришлифовывание эмали отдельных зубов

- •Глава 20 лечение врожденных и приобретенных зубочелюстно-лицевых аномалий с помощью эджуайз-техники

- •20.1. Преимущества эджуайз-техники и достижение оптимальной окклюзии

- •20.2. Ошибки, допускаемые при лечении с помощью эджуайз-техники, и их устранение

- •20.3. Устранение аномалий положения зубов, нарушений формы и размеров зубных дуг

- •4) Сочетания аномалий положения отдельных зубов и аномалий прикуса в сагиттальном, трансверсальном и вертикальном направлениях;

- •5) Периода формирования прикуса;

- •6) Состояния перемещаемых зубов;

- •7) Избранного метода лечения — ортодонтического или сочетанного с хирургическим и др ;

- •20.4. Устранение аномалий прикуса

- •20.5. Применение эджуайз-техники в сочетании со съемными ортодонти чески ми аппаратами

- •Глава 21 ретенция результатов комплексного лечения зубочелюстно-лицевых аномалий

- •21.1. Завершение лечения с помощью эджуайз-техники и съемных ортодонтических аппаратов

- •21.2. Причины рецидивов зубочелюстно-лицевых аномалий

- •21.3. Рекомендации относительно начала, проведения и завершения комплексного лечения зубночелюстно-лицевых аномалий

- •Глава 1. Эпидемиология зубочелюстньк аномалий. Принципы ор- ганизации ортодонтическои помощи и вопросы диспан- серизации ................................................... .......... ....... 6

- •1 4. Динамическое наблюдение, проводимое ортодон-

- •Глава 2. Развитие и рост головы................... .. .. ............ . . .... 58

- •Глава 3. Клиническая диагностика. Ф. Я. Хорошилкина,

- •Глава 4. Биометрическая диагностика при изучении моделей челюстей. Ф. Я. Хорошилкина, ю. М. Малыгин............. 99

- •Глава 5 Антропометрическая и фотометрическая диагностика.

- •Глава 6. Рентгенологическая диагностика. Ф. Я. Хорошилкина . 144

- •Глава 7 Функциональная диагностика. Ф. Я. Хорошилкина,

- •Глава 8. Развитие ортодонтическои диагностики.............. .... ...... 219

- •Глава 9. Планирование ортодонтического лечения .......... 241

- •Глава 10. Конструирование аппаратов и основы ортодонтического

- •Глава 11. Ортодонтическая лабораторная техника.

- •Глава 12. Профилактика зубочелюстно-лицевых аномалий.

- •Глава 13. Зубные аномалии. Ф. Я. Хорошилкина .......................... 347

- •Глава 14. Аномалии положения зубов. Ф. Я. Хорошилкина,

- •Глава 15 Аномалии зубных дуг. Ф. Я. Хорошилкина,

- •Глава 16. Аномалии прикуса.......................................................... 437

- •Глава 17. Зубочелюстные аномалии и деформации, обусловленные врожденными пороками развития челюстей, лица и

- •Глава 18. Зубочелюстные аномалии и деформации, обусловлен- ные воспалительными процессами, травматическими и

- •Глава 19. Комплексное лечение зубочелюстных аномалий и деформаций .......................................................... ........ ... 607

- •Глава 20. Лечение врожденных и приобретенных зубочелюстно-лицевых аномалий с помощью эджуанз-техники.

- •Глава 21. Ретенция результатов комплексного лечения зубоче-

11.2. Детали внутриротовых съемных ортодонтических аппаратов и технология их изготовления

Для опоры и фиксации съемных ортодонтических аппаратов на зубах используюткламмеры, вестибулярные и лингвальныедуги, каппы, пелоты, пружины и другие приспособления.

Кламмеры. Вкламмере различают три части: плечо, прижимающее ортодонтический аппарат к зубу, тело, обусловливающее опору кламмера, и отросток, фиксирующий кламмер в базисе аппарата. В каждой конструкции кламмера имеется изгиб между его телом и плечом — так называемый рабочий угол, за счет которого плечо отгибается и, минуя экватор, прижимается к коронке зуба, чем достигается фиксирующий эффект. В зависимости от конструкции кламмера в нем может быть различное количество частей.

Первая группа — кламмеры с плоскостным прикосновением плеча к коронкезуба: гнутые, ленточные или литые. Для ленточного кламмера берут плоскуюстальную ленту шириной 1,5— 2 мм и толщиной 0,3—0,4 мм.Ее можноизготовить из круглой проволоки диаметром 0,9—1 мм, расплющенной с помощью вальцов или молотка. Кламмер располагают между зубами, поэтому в ряде случаев на модели челюсти гравируют гипсовые зубы. Применяют укороченный с вестибулярной стороныленточный кламмер для центрального резца, подлежащего перемещению с помощью расширяющей пластинки. Большая площадь соприкосновения кламмера с коронкойзуба способствует стиранию егоэмали, задержке остатков пищи и развитию кариеса. Фиксирующего эффекта достигают в результате увеличения площади соприкосновения плеча кламмера с зубоми силы его прижатия.

Вторая группа — кламмеры с линейным прикосновением плеча к коронке зуба: круглый, перекидной Джексона, Дуи-зингеа, рамочный и др. Их изгибают из круглой упругой проволокидиаметром 0,7—0,9 мм. Плечо рамочного кламмера охватывает группу зубов. Удерживающую часть — рамку — располагают на вестибулярной поверхности боковых зубов. Она прижимает зубы к базису аппарата, не соскальзывает с них, так как этому препятствуют их экваторы. Часть рамки,находящаяся вобласти альвеолярного отростка, не должнаприлегать к слизистой оболочке и травмировать еев области переходнойскладки. Рамочные кламмерыпоказаны в периодесменногоприкуса. Выпадениевременного зуба в процессе физиологическойсмены не ослабляет фиксациюаппарата.

Третьягруппа — кламмеры с точечным прикосновением "леча к коронкезуба: пуговчатый, крючкообразный, копьеоб-

10*

291

разный,стреловидный Шварцаи кламмер Адамса. Пуговчатый, крючкообразный и копьеобразныйкламмеры чаще изгибают из стандартных деталей.

По сравнению с конструкциямикламмеров первой и второй групп кламмерытретьей группы минимальнотравмируют эмальзуба, посколькукасаются ее «точечно». Онинадежно фиксируют съемные аппараты. Кламмеры размещают вортодонтичес-ком аппаратетак, чтобы они препятствовалисмещению базиса.

Стреловидный кламмер Шварца бывает одно-или многозвеньевым (см рис. 11.7, 3). Его изгибают из проволоки диаметром 0,6—0,7 мм, достаточно эластичной и легко укладывающейся в межзубные промежутки. Для изготовления однозвеньевого кламмера берут отрезок проволоки длиной 70— 80 мм, двухзвеньевого — 90—100 мм, трехзвеньевого — 100— 110 мм. Сначала готовят стрелу, т.е. часть плеча кламмера, которую помещают между вершиной десневого сосочка и контактным пунктом двух рядом расположенных зубов. Для изгибания стрелы применяют две пары специальных щипцов Шварца. Сначала изгибают стрелу, затем перегибают ее под тупым углом и припасовывают в области контактного пункта между соответствующими зубами. После этого трехклювными щипцами или круглогубцами изгибают плечи кламмера. Они должны отстоять от слизистой оболочки альвеолярного отростка на 0,5—0,7 мм. Стрелу кламмера можно изгибать и крам-понными щипцами с тонкими губками. После этого формируют два «рабочих угла», два тела и два отростка кламмера по правилам, описанным выше.

При изготовлении многозвеньевого кламмера сначала изгибают стрелы и соединительные плечи, а затем его отростки. Если показано применение межчелюстной тяги, то для наложения резинового кольца на плече стреловидного кламмера делают крючок длиной 3 мм. Он имеет направление на мези-альном плече кпереди, на дистальном — кзади.

Кламмеры Шварца надежно фиксируют съемные аппараты, в связи с чем широко применяются в ортодонтической практике. Их коррекция затруднительна, так как при изгибании проволоки в одном участке деформируется весь кламмер.

Кламмер Адамса— наиболее универсальный и эффективный. Его изготавливают как на одиночно стоящие зубы, так и на зубы, расположенные в зубном ряду. Точечное прилегание кламмера к вестибулярной поверхности коронки в ее прише-ечной области обеспечивает надежную фиксацию аппарата. Такие кламмеры препятствуют отклонению опорных зубов и повороту их по оси. Обычно их располагают на временных молярах или премолярах и на первых постоянных молярах. При изготовлении кламмера определяют на гипсовой модели челюсти участки

292

Рис. 11 6 Этапы изготовления кламмера Адамса крампонны-ми щипцами (1—8) и щипцами Нанце (9).

расположения его фиксирующих выступов и намечают их карандашом. Углы должны находиться у шейки зуба на месте перехода вестибулярной поверхности в прок-си мал ьную. Для изгибания кламмера Адамса применяют специальные щипцы с тонкими губками. Такие щипцы можно изготовить из крампонных на зуботехни-ческом моторе с помощью полировочного резинового диска При такой обработке рабочая часть щипцов истончается, не перегревается, полируется и впоследствии не ломается.

На отрезке прямой проволоки диаметром 0,6-0,7 мм и длиной 50—60 мм, отступя 20—25 мм от его конца, делают изгиб под углом 90° (рис. 11.6). Карандашом наносят отметку для выполнения второго изгиба в соответствии со сделанной на гипсовой модели зуба. Если средняя часть плеча кламмера оказалась длиннее, чем нужно, то концы подгибают навстречу друг другу Приэтом углы плеча не прямые, а острые

Затем формируют фиксирующие выступы плеча кламмера. Для этого каждый конец заготовки зажимают в губках щипцов и отгибают кнаружи под углом 60°. Фиксирующие выступы Должны быть расположены на переходе вестибулярной поверхности зуба в проксимальную и изогнуты навстречу друг другу лод углом 30°. Это требуется для того, чтобыприспособить кламмер к бочкообразной форме зуба. Размер фиксирующих ютупов обусловлен расстоянием между точкой их соприкос-

.нияс^ом и контактным пунктом между зубами Если ше в^заготовки^льше измеренного расстояния, но не боль-онс100™^рсики зуба, то кламмер можно припасовать; если поеп6'11^высотыкоронки зуба, то тело кламмера будет токгствоватьсмыканию зубов. Чтобыустранить этот недоста-

' ^""е техники нередко делают дополнительные изгибы

293

на плече кламмера до изготовления «рабочих углов». В связи с этим «рабочие углы» становятся тупыми, такой кламмер плохо фиксирует аппарат. Концы заготовки располагают параллельно, затем делают изгиб так, чтобы плечо находилось под углом 45° к вестибулярной поверхности зуба. Если «рабочие углы» прямые или тупые, то плечо располагается неправильно по отношению к поверхности зуба. Фиксирующие выступы при этом проскальзывают в сторону десневого края и травмируют круговую связку зуба. Если «рабочие углы» очень острые, то плечо отстоит от поверхности зуба и травмирует слизистую оболочку щеки. Тело кламмера должно находиться в углублении между рядом расположенными зубами, пересекая зубной ряд по прямой.

После этого делают следующий изгиб и тело переходит в отросток. Отростки кламмера должны повторять форму альвеолярного отростка и неба. Их концы изгибают зигзагообразно или навстречу друг другу, реже в одну сторону. Такое оформление концов обеспечивает надежное укрепление кламмеров в базисе аппарата. При их изгибании нужно учитывать границы базиса аппарата, особенно в дистальных участках, чтобы отросток не выступал за пределы пластмассы. Кламмер закрепляют на вестибулярной поверхности гипсовой модели зуба липким воском для предотвращения его сдвига при изготовлении аппарата.

Модификацию кламмера Адамса выбирают с учетом высоты коронок опорных зубов.

Кламмер Адамса с одним фиксирующим выступом изготовляют при наличии низких коронок зубов. Он не препятствует смыканию зубных рядов. Его плечо на дистальном участке изгибают по форме круглого кламмера.

Кламмер Адамса на два центральных резца имеет удлиненное плечо. Один фиксирующий выступ располагают на вестибулярной поверхности одного резца ближе к его латеральному краю, другой — в таком же месте на коронке резца противоположной стороны. Высота фиксирующих выступов зависит от размера коронок резцов.

Многозвеньевой кламмер делают сварным или гнутым. Его изгибают из длинного отрезка проволоки; плечо кламмера делают общим для нескольких зубов по Заславскому. Оно имеет нужное число фиксирующих выступов и два отростка. Их соединяют промежуточными частями из небольших отрезков проволоки, на конце которых изгибают петлевидныо крючки и присоединяют их к промежуточной части плеча. Тело такого кламмера располагают между соприкасающимися зубами и изгибают отросток.

Кламмер ы Адамса с отростками предназначены для наложения резиновых колец с целью перемещения отдель"

294

ных зубов, поворота их по оси или межчелюстной тяги. Крючки для укрепления резиновых колец могут быть изогнуты или приварены, но не припаяны, так как при паянии проволока нагревается и кламмер теряет упругие свойства. Крючок приваривают обычно к средней части плеча длиной 2,5—3 мм. Его располагают на восходящем колене фиксирующего выступа до изгибания «рабочего угла». На кламмерах для клыков и первых премоляров крючок отгибают кпереди, для вторых премоляров и моляров — кзади. Он не должен касаться коронки соседнего зуба и травмировать щеку. Надежная фиксация с помощью кламмеров Адамса позволяет применять межчелюстную резиновую тягу, укрепленную на съемных аппаратах.

К л а м м е р ы А д а м с а с горизонтальными трубками предназначены для укрепления скользящей вестибулярной назубной дуги, соединенной с лицевой дугой по Томпсону. Трубки припаивают к горизонтальной части плеча кламмеров с вестибулярной стороны. При этом применяют припой с низкой температурой плавления, так как в результате перегрева кламмер теряет пружинящие свойства. Чтобы избежать такого осложнения, можно изготовить горизонтальную часть плеча кламмера в виде навитой трубки по Вольскому. Для этого вокруг отрезка проволоки диаметром 1,2—1,5 мм плотно наматывают отрезок проволоки диаметром 0,6 мм. Получают трубку, длина которой должна соответствовать длине горизонтальной части плеча кламмера. После этого продолжают изготовление кламмера Адамса, как описано выше, из одного отрезка проволоки.

Вестибулярные и лингвальные дуги.Эти приспособления могут быть использованы не только для перемещения передних зубов, но и для фиксации съемного аппарата. Их изгибают из стальной проволоки диаметром 0,6—1 мм.

Вестибулярная скоба применяется для фиксации аппаратов. Ее располагают на середине вестибулярной поверхности коронок резцов, затем перегибают в оральном направлении между клыками и боковыми резцами или клыками и первыми молочными молярами, или между премолярами. Изогнутые концы скобы фиксируют в базисе аппарата.

Вестибулярная дуга с двумя полукруглыми чзгибами состоит из средней части, двух полукруглых изгибов и двух фиксирующих отростков. Средняя часть дуги служит для фиксации аппарата или, после сжатия изгибов, для передачи давления на зубы в оральном направлении. Для этого вертикальные изгибы должны иметь не П-образную, а полукруглую форму, что предотвращает поломку петель при их сжатии Фяс. 11.7). На гипсовой модели челюсти рисуют карандашом Форму вестибулярной дуги. Она должна прилегать к вестибу-

295

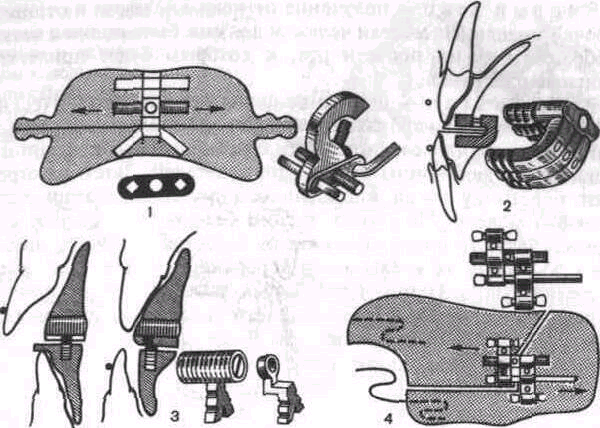

Рис. 11.7. Разновидности вестибулярных дуг (а) и кламмеров (б).

! — одноплечий кламмер и перекидной кламмер Джексона; 2 — пуговчатые кламмеры; 3 — стреловидный кламмер Шварца; 4 — рамочный кламмер; 5 — кламмеры Дуизингса; 6 — кламмеры Адамса.

лярной поверхности коронок зубов на уровне их середины. При значительной протрузии передних зубов дугу располагают ближе к их режущим краям, чтобы усилить ее действие на зубы. Для уменьшения наклона зубов среднюю часть дуги помещают ближе к их шейкам.

Из отрезка проволоки длиной 120—130 мм изгибают среднюю часть дуги. Удистальной стороны коронок боковых резцов на проволоке делают отметки карандашом и трехклювными щипцами или круглогубцами изгибают ее под углом 90° в вертикальном направлении. Полукруглые изгибы дуги располагают выше шеек клыков на 4—5 мм. Они не должны травмировать слизистую оболочку альвеолярного отростка и не должны отстоять от нее более чем на 0,5—0,7 мм, чтобы не повреждать губу. Изгибы дуги следует помещать в углублении на верхней челюсти, находящемся выше валика, образованного круговой связкой клыка, на нижней челюсти — ниже валика и контурировать их в соответствии с формой альвеолярного отростка. Ширина изгиба зависит от ширины коронки клыка, должна быть равна ей или несколько больше. Оба колена изгиба —

296

мезиальное и дистальное — располагают параллельно. Несоблюдение этого правила затрудняет припасование аппарата в полости рта.

Могут наблюдаться следующие ошибки:

1) вертикальный изгиб упирается в коронку клыка приего неправильном наклоне;

2) проволока не укладывается между клыками и премоля-рами, если форма изгиба остроугольная, а при его сжатии плоскогубцами они соскальзывают, что затрудняет работу;

3) суженные и значительно вытянутые в сторону переходной складки изгибы дуги после их активирования травмируют слизистую оболочкупереходной складки. Концы дуги изгибают и располагают в базисе аппарата, как описано выше.

Изготовление вестибулярной дуги с полкруглыми изгибами упрощается и ускоряется при использовании стандартных фабричных заготовок восьми размеров со следующими расстояниями между изгибами: 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46 мм.

Можно применить вестибулярную дугу, выведенную на вестибулярную поверхность зубов между боковыми резцами и клыками. Такую дугу чаще делают на нижней челюсти для фиксации аппарата, когда нельзя использовать один межзубный промежуток для проведения двух проволок — дуги и кламмера. Средняя часть такой дуги должна прилегать к вестибулярной поверхности резцов и клыков. Затем делают полукруглые изгибы на вестибулярной поверхности коронок клыков, которые прилегают к ним, как плечи круглых кламмеров. Концы дуги пересекают зубной ряд между боковыми резцами и клыками. Дуга заканчивается зигзагообразными изгибами для фиксации в пластмассе.

Вестибулярная дуга с М-о б р а з н ы м и и з г и б а -м и применяется для исправления положения клыков, а со срединным изгибом — для устранения диастемы. Для изготовления такой дуги с целью перемещения клыков используют ортодонтическую проволоку диаметром 0,7—0,8 мм. Оральный наклон клыков и их установление в зубном ряду осуществляются путем сжатия боковых изгибов М-образной пружины. Средний изгиб должен плотно прилегать к коронке клыка и оказать на нее давление в области экватора зуба.

Для изготовления дуги с целью устранения диастемы применяют ортодонтическую проволоку диаметром 0,5—0,6 мм. средней части дуги делают три полукруглых изгиба. Средний из нихдолжен повторять формууздечки губы; егонаправляют8 ^"рону,противоположную крайним изгибам. Изгибыдолж-чы быть широкими, но не высокими, чтобыпри их сжатии

707

и удлинении они не травмировалислизистую оболочку переходной складки. Концыдуги должныплотно прилегать к латеральной поверхности центральныхрезцов, иметь сходящеесянаправление и заканчиваться зигзагообразнымиизгибами длялучшей фиксации в пластмассе.

Вестибулярнаядуга с односторонними илидвусторонними двойнымиполукруглыми изгибами и крючковиднымизахватами коронок клыков применяетсядля их дистального перемещения. Такуюдугу используют для перемещенияклыков на место, освободившееся послеудаления первых премоляров. Врезультате сжатия дистальнорасположенных изгибовусиливают давление на клыки, ккоторымприлегают захваты. Послеактивирован ия переднихизгибовусиливают давление средней части дуги на резцы, что способствует их ретрузии. Для изготовления дуги берут отрезокпроволоки длиной200—220 мм, изгибают его средний участок так, чтобыон прилегал к вестибулярнойповерхности переднихзубов,подлежащих перемещению. Первую пару полукруглых изгибов делают, отступя 1—1,5 мм от дистальной поверхностибоковых резцов вмезиальном направлении. Гипсовую модельчелюсти гравируютмежду боковымирезцами и клыками длярасположения крючковидногозахвата. Затем изгибают проволоку подуглом 90° и направляют ее концы вперед. Огибают вестибулярную и медиальную поверхности коронок клыков и моделируютзахваты в виде крючков. Полукруглые изгибы вобласти первых премоляров иконцы дуги делают так, какописановыше в отношении вестибулярнойдуги с двумя полукруглыми изгибами. Впроцессе перемещения зубов следуетвыпиливать пластмассу так,чтобы она не препятствовала их движению.

Вестибулярная дуга с крючками применяется для наложения межчелюстной тяги. Крючки длиной 3—4 мм изгибают на середине медиального или дистального участка полукруглых изгибов. Они должны отстоять от вестибулярной поверхности коронок клыков на 0,5 мм.

Лингвальные дуги (язычные, небные) предназначены для перемещения отдельных зубов и ретенции достигнутых результатов лечения. Изгибают эти дуги из проволоки диаметром 0,8—1,2 мм.

Лингвальная скоба применяется для фиксации вестибулярной пластинки в области нижних зубов. Ее располагают обычно на середине язычной поверхности коронок нижних резцов, концы проволоки перегибают через нижний зубной ряд между клыками и боковыми резцами и заканчивают зигзагообразными изгибами в базисе аппарата. Для изготовления скобы берут отрезок проволоки длиной 70 мм.

298

Лингвальная дуга с двумя полукруглыми изгибами применяется для вестибулярного перемещения передних зубови зубоальвеолярного укорочения в области резцов. Онасостоит из средней части, двух полукруглых изгибов идвух фиксирующих отростков. Дуга должна прилегать к середине язычной поверхности коронок резцов и попоказаниям — клыков. Если дуга применяется с целью зубоальвеолярного укорочения,то она должна оказывать давление на дентальные бугорки

резцов.

Лингвальная дуга с тремя полукруглыми изгибами используется для устранения диастемы и трем между резцами. Кроме боковых полукруглых, делают дополнительный полукруглый или полуовальный изгиб в области центральных резцов и захваты на резцы.

Каппы.Каппы из пластмассы применяют в качестве фиксирующих приспособлений и какфункционально-направляющие приспособления. Каппа должна покрывать коронки соответствующих зубов и не травмировать десневые края и межзубные сосочки.

Окклюзионные накладки изготавливают обычно на боковые зубы для разобщения передних, реже — на передние зубы для разобщения боковых. Пластмассовым капюшоном перекрывают режущие края резцов и буфы клыков на ]/^ высоты их коронок. По показаниям на капле или окклюзионных накладках оставляют отпечатки жевательной поверхности противостоящих зубов. В результате их плотного прилегания к эмали зубов ухудшается гигиеническое содержание полости рта.

Каппы и окклюзионные накладки, разобщая прикус, оказывают активное воздействие на зубы. Они могут вызывать уменьшение высоты прикуса, что следует учитывать в процессе лечения.

3 у б о н а д е с н е в ы е п е л о т ы применяют для укрепления съемных ортодонтических аппаратов. Фиксаторы, предложенные М. А. Нап адовым, состоят из отрезков проволоки диаметром 0,6—0,7 мм, которыеизгибают и укладывают в межзубные промежутки. Ихконцы закрепляют в пластмассе, плотно охватывающей коронкибоковых зубов с вестибулярной и оральной сторон.

Пружины, рычаги и другие детали. Ортодонтическиепружины применяют для перемещения отдельных зубовили их групп в трех взаимно перпендикулярных направлениях. Действующей частью пружины является один или несколько полукруглых изгибов, витков. Онимогут быть круглыми, петлеобразными, ЭДирале видными. Силадействия пружин зависит от свойств металла, из которого они изготовлены, диаметра проволоки, Длины изгибов, их количества, ширины и степени активиро-

299

вания. Изогнутая проволока стремится к раскручиванию, что следует учитывать при конструировании пружины. В результате ее раскручивания вектор силы бывает направлен по или против часовой стрелки, т. е. происходит ее поступательное и вращательное движение. Это также необходимо учитывать, чтобы избежать нежелательного поворота перемещенных зубов по оси.

Змеевидная пружина применяется с целью вестибулярного отклонения зубов и состоит из одного, двух или трех полукруглых изгибов и отростка для укрепления пружины в базисе аппарата. Пружину изготавливают из отрезка проволоки длиной от 25 до 70 мм,диаметром 0,5—0,7 мм. При нечетном количестве изгибов, расположенных во взаимно противоположных направлениях, возникает поступательный и вращательный вектор силы, при четном — только поступательный, так как силы, действующие вращательно, уравновешиваются. Полукруглые изгибы желательно располагать перпендикулярно длинной оси перемещаемого зуба. Их ширина не должна превышать мезиодистальный размер коронки перемещаемого зуба. Сила действия пружины и направление перемещения зуба зависят от количества полукруглых изгибов. Чаще применяют пружину с двумя полукруглыми изгибами. Делать более трех изгибов нецелесообразно, так как пружина легко соскальзывает с перемещаемых зубов и препятствует движениям языка. Действующая часть пружины должна быть перпендикулярна длинной оси зуба и при ее активировании не должна соскальзывать с его коронки. Форма отростка может быть различной; его располагают на рабочей модели челюсти, отступя от ее поверхности 0,5—0,7 мм.

Пружинящие изгибы желательно располагать под базисом из пластмассы. Это препятствует их соскальзыванию с перемещаемых зубов. Если базис готовят из самотвердеющей пластмассы, то перед ее нанесением следует покрыть изгибы пружины воском или изолировать их слоем гипса, фосфат-цемента. В готовом аппарате получается ложе, в котором перемещается пружина. Активируют пружину путем разгибания полукруглых изгибов на 0,5—1 мм. Для определения величины ее удлинения целесообразно при изготовлении аппарата из прозрачной пластмассы помещать в него отрезок миллиметровой пленки.

Овальная пружина применяется с той же целью, что и змеевидная. Действующей частью пружины являются овальные изгибы проволоки — один, два или три. Для ее изготовления берут отрезок проволоки диаметром 0,5—0,7 мм и длиной 50—70 мм. Если требуется перемещение группы резцов, то делают одну овальную пружину для давления на перемещаемые зубы. В таких случаях ее готовят из проволоки диаметром 0,6 мм.

300

Рукообразная пружина Калвелиса применяется для мезиодистального перемещения зубов и действует по принципу змеевидной пружины. Она состоит из свободного конца, двух полукруглых изгибов и отростка. Для изготовления пружины берут отрезок проволоки диаметром 0,5—0,6 мм и длиной 40—50 мм. Сначала делают полукруглые изгибы, первый из которых должен быть несколько больше второго. Затем припасовывают свободный конец пружины к перемещаемому зубу и изгибают отросток. Для предотвращения соскальзывания пружины с перемещаемого зуба на нем укрепляют кольцо, к которому припаивают крючок. Кроме того, в базисе аппарата можно укрепить направляющую из проволоки диаметром 0,7— 0,8 мм, которая препятствует соскальзыванию конца пружины к режущему краю зуба.

Пружина с завитком предназначена для мезиодистального перемещения зубов. В ряде случаев ее используют с целью зубоальвеолярного удлинения или укорочения, а также вестибулярного перемещения резцов. Она состоит из трех частей:

1) свободного конца, который служит для передачи давления на перемещаемый зуб;

2) завитка, являющегося активнодействующей частью пружины;

3) отростка для фиксации в базисе аппарата. Пружину изгибают из отрезка проволоки диаметром 0,5—

0,6 мм и длиной 25—35 мм. Она должна отвечать следующим

требованиям:

1) завиток должен быть направлен в сторону, противоположную направлению перемещения зуба, и расположен соответственно месту перемещения зуба;

2) свободный конец пружины должен заканчиваться на месте перехода боковой поверхности коронки зуба в вестибулярную и должен быть расположен ближе к слизистой оболочке альвеолярного отростка. Пружина действует в результате раскручивания завитка. Для этого предварительно ее активируют. Следует располагать завиток так, чтобы максимально использовать поступательное действие пружины на перемещаемый зуб и избежать последствий ее вращательного действия. Если свободный конец пружины находится на вестибулярной поверхности зуба, то возможны поворот его по оси и смещение в небном или язычном направлении.

Изготовление пружины начинают с завитка. Его делают

•Фуглогубцами или используют с этой целью плашку с метал-

•чическими штырями разной толщины. Диаметр завитка обычно непревышает 3—5 мм. Затем один конец спиливают и припа-^вывают к коронке перемещаемого зуба, чтобы он не трав-

301

мировал язык, губу или щеку. Другой конец изгибают зигзагообразно для его фиксации в пластмассе. Желательно располагать пружину под базисом аппарата, чтобы она не соскальзывала с коронки перемещаемого зуба, и изолировать ее завиток и часть свободного конца от попадания пластмассы.

Для вестибулярного перемещения резцов завиток пружины располагают горизонтально на оральной или вестибулярной поверхности зубного ряда между рядом расположенными зубами. Если пружину выводят из базиса аппарата на вестибулярную поверхность рабочей модели и делают завиток, то свободный ее конец заканчивают крючком. После активирования пружины ее конец вводят в скобу, припаянную к вестибулярной поверхности кольца, укрепленного на перемещаемом зубе. Такую пружину изгибают из проволоки диаметром 0,6—0,7 мм и длиной 50—60 мм. Если завиток пружины расположить вертикально, то ее можно использовать для зубоальвеолярного удлинения или укорочения, чаще в области резцов или клыков.

Вестибулярная пружина с одним полукруглым изгибом применяется для устранения диастемы, обусловленной неправильным расположением одного центрального резца, перемещения бокового резца на место потерянного центрального, латерального перемещения резца, дистального перемещения клыка или премоляра. Свободный ее конец заканчивают крючком, охватывающим боковую поверхность перемещаемого зуба.

Пружина Коффина используется для расширения верхнего зубного ряда, его удлинения и мезиодистального перемещения зубов. Пружина состоит из круглого, овального или грушевидного изгиба и двух фиксирующих отростков. Одинарную пружину изготавливают из проволоки диаметром 0,7—1,5 мм, двойную — из проволоки диаметром 0,8—0,9 мм (наружную) и 0,6—0,7 мм (внутреннюю). Если пружина предназначена для расширения верхнего зубного ряда, то ее округлый изгиб должен быть расположен в глубокой части неба, а фиксирующие отростки — вдоль скатов альвеолярного отростка. Пружиной можно расширять верхний зубной ряд неравномерно. В зависимости от показаний ее помещают открытой частью изгиба кпереди или кзади. Для изготовления пружины на отрезке проволоки длиной 70—80 мм трехклювными щипцами или круглогубцами делают округлый изгиб нужного размера и формы. Его концы располагают по возможности ближе друг к другу. Затем делают округлые перегибы и направляют концы проволоки вдоль скатов альвеолярного отростка верхней челюсти, заканчивая их зигзагообразно.

При изготовлении двойной пружины Коффина для неравномерного расширения верхнего зубного ряда сначала делают

302

внутреннюю пружину, а затем наружную, повторяющую форму внутренней. Фиксирующие отростки внутренней и наружной пружин помещают параллельно друг другу на расстоянии 1— 1 5 мм. Для равномерного расширения верхнего зубного ряда применяют две пружины, располагая их открытые части в противоположных направлениях.

Пружина Коффина должна отстоять от слизистой оболочки неба на 0,5—0,7 мм. Для этого участок неба, где находится пружина, покрывают металлической фольгой, изоляционным слоем гипса или цементом и тем самым фиксируют пружину перед паковкой пластмассы. Если аппарат изготавливают из самотвердеющей пластмассы, то пружину укрепляют на модели липким воском. Пружину Коффина можно делать из стандартных заготовок разной формы и размеров.

Пружина Коллера применяется для равномерного и неравномерного расширения нижнего зубного ряда. Первая разновидность пружины состоит из подъязычного бюгеля, двух полукруглых изгибов и двух фиксирующих отростков. Ее изготавливают из проволоки диаметром 1,1—1,2 мм и длиной 120— 140 мм. Пружина второй разновидности имеет дополнительно пять полукруглых изгибов в переднем участке бюгеля (по два с каждой стороны от уздечки языка и центральный, предотвращающий ее травмирование). Изгибы делают высотой 5—8 мм, шириной 3—4 мм. Располагают их вдоль ската альвеолярного отростка нижней челюсти в переднем участке.

Пружинящий сустав Френкеля представляет собой две спиралевидные пружины, имеющие с обеих концов зацепные крючки для их фиксации на съемных пластинках с целью применения межчелюстной тяги для лечения дистального или мезиального прикуса и ретенции достигнутых результатов после лечения этих аномалий.

Рычаги для перемещения отдельных зубов вырезают из стальных или мельхиоровых пластин или изгибают из расплющенной проволоки.

Рычаг Топеля применяют для мезиодистального перемещения верхних зубов. Его делают толщиной 0,4 мм и шириной 3 мм. Под действием тяги он вращается вокруг стержня, закрепленного в базисе пластинки, в котором фиксируют крючок из проволоки диаметром 0,6 мм для зацепления резинового кольца. Свободный конец рычага упирается в перемещаемый зуб.

Рычаги Топеля и Володкина используют для вестибулярного отклонения зубов. А. X. Топель рекомендовал помещать Т-образный рычаг, вырезанный из металлической пластины или отлитый из стали, в специальный футляр, "Редотвращающий смещение рычага. В. Н. Володкин упростил конструкцию, предложив проволочный рычаг П-образной

303

формы. Средняя его часть прилегает к небной поверхности перемещаемых зубов, боковые участки располагают параллельно, что обеспечивает их беспрепятственное скольжение в валике из пластмассы. Такой валик возвышается над базисом аппарата и служит для укрепления рычага. Проволочные концы П-образного рычага отгибают в разные стороны под прямым углом, расплющивают и делают на них нарезки для укрепления резиновых колец. Перед формированием валика из пластмассы боковые участки рычага покрывают тонким слоем воска, чтобы обеспечить его скольжение в готовом аппарате.

Резиновое кольцо накладывают на один конец рычага, затем проводят его под П-образыым изгибом вокруг пластмассового валика и фиксируют на другом конце рычага. В результате сокращения резинового кольца рычаг выскальзывает вперед и оказывает давление на небную поверхность зубов.

Перекидные крючки служат для зубоальвеолярного укорочения в переднем участке, для небного наклона верхних резцов и разобщения боковых зубов с целью их зубоальвеолярного удлинения. Перекидные крючки Катца оказывают давление на верхние резцы во время смыкания зубных рядов под давлением силы сокращения жевательных мышц. Лучше изготавливать перекидные крючки из листовой стали толщиной 0,5 мм и делать каждый крючок на 1—1,5 мм уже режущего края верхнего резца. Крючок должен охватывать вестибулярную поверхность зуба на половину высоты его коронки и прилегать к его режущему краю. У режущего края с помощью плоскогубцев делают изгиб под прямым углом, направляя заготовку крючка при протрузии резца назад и вниз и обеспечивая тем самым беспрепятственное скольжение зуба в небном направлении. Конец заготовки располагают в толще накусочной площадки или наклонной плоскости.

Упоры для языка предназначены для отстранения языка от зубов и альвеолярных отростков при лечении открытого прикуса. Чаще их располагают между зубными рядами в переднем участке. Однако при устранении бокового открытого прикуса их размещают и в боковых участках с одной или двух сторон. Упоры изготавливают из проволоки диаметром 0,6— 0,8 мм. Концы выступов с одной стороны укрепляют в переднем участке пластинки для верхней челюсти, изгибая по форме зубных дуг и альвеолярного отростка нижней челюсти; следят, чтобы во время открывания и закрывания рта они не травмировали десну. При таком расположении получаются ложе и упор для кончика языка. Если выступы упора расположены отвесно и значительно смещены кзади от переднего края пластинки, то они уменьшают пространство для языка. Больные не могут освоить такой аппарат, и он подлежит переделке. Применение

304

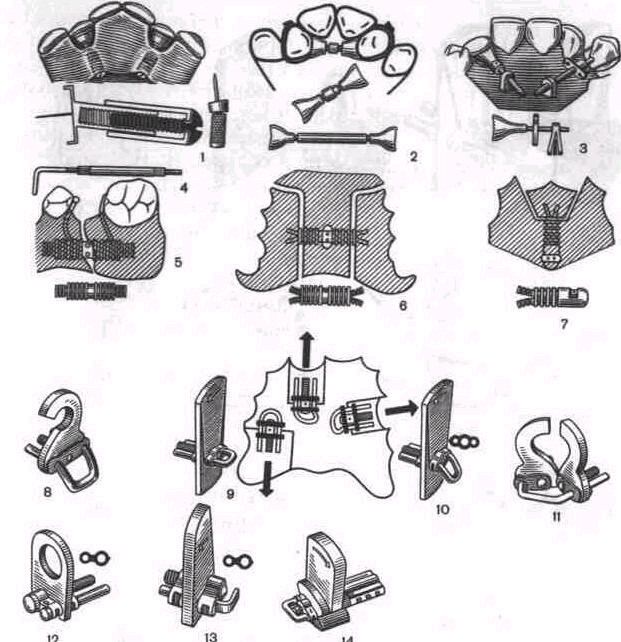

Рис. 11.8. Разновидности ортодонтических винтов для перемещения отдельных зубов или групп зубов.

1 - телескопический винт Гаста, 2 - тянущий и давящий винты Яака- 3 -тянущий и давящий винты Ли-Беннета-Яака; 4 - тянущий винт- 5-7 -винты Планаса для мезиодистального или вестибулярного перемещения зубов и их протрузии; 8-11 - скелетированные винты с прямой изогнутой П-образной направляющей, 12, 13 - винты Вайзе; 14 - тянущий винт для сближения зубов

пластмассовых упоров ограничено, так как они нарушают функцию речи.

Ортодонтические винты— механически действующие детали, являющиеся составной частью многих аппаратов. Давление, необходимое для перемещения зубов, возникает при раскручивании или закручивании винта. Направление раскручивания винта обычно указано стрелкой на держателе или цветной точкой на корпусе винта. В зависимости от цели применения и конструктивных особенностей Ортодонтические винты можно разделить на три группы.

Первая группа - для перемещения отдельных зубов или их 305

Рис. 11.9. Разновидности ортодонтических винтов для нормализации формы зубных рядов.

1—5 — винты с круглыми или квадратными направляющими; 6 — пружинящий винт Хауссера; 7 — винт Бидермана; 8 — бюгельныи винт Филлипа;

9 — V-образныи винт; 10 — винт с ограничительным шарниром; 11 — дуговой винт Мюллера; 12, 13 — многосторонние винты Бертони, Соловейчика.

групп: телескопический винт Гаста, тянущий и давящий винт Яака, тянущий и давящий винт Ли—Беннета—Яака, тянущий винт из отрезка дуги Энгла, расширяющий винт Планаса, ске-летированный винт, винт Вайзе, стягивающий винт (рис. 11.8). Вторая группа — для нормализации формы зубного ряда:

1) равномерного расширения или удлинения — пружинящие винты Хауссера, расширяющее приспособление Росси и Кун-ца, специальный расширяющий винт Бидермана, бюгельныи винт Филлипа, винт Норда; 2) неравномерного расширения или удлинения — расширяющий винт V-образной формы, расширяющий винт с ограничительным шарниром, дуговой винт Мюллера, универсальный расширяющий винт^З) одновременного расширения и удлинения — многосторонний винт Бертони, винт Соловейчика, комбинированный винт Клея (рис. 11.9).

306

Рис. 11.10. Разновидности ортодонтических винтов для нормализации прикуса.

1 — скелетированный расширяющий винт для активаторов; 2 — винт Вайзе для активатора Вундерера; 3 — винт для активаторов; 4 — реципрокный винт Веллера для регулятора функции Френкеля.

Третья группа — для нормализации прикуса: скелетированный обычный и специальный винты, винт Вайзе, винт Френ-цена, реципрокный винт с V-образной направляющей и опорными бюгелями, реципрокный винт Веллера (рис. 11.10).

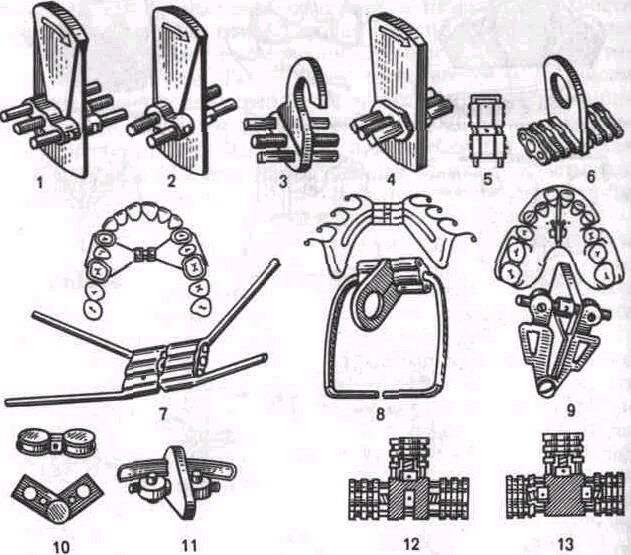

Моделировка базисов съемных ортодонтических аппаратов и способы их изготовления из пластмассы.Базисная пластинка является основой съемных аппаратов и зубных протезов. Как самостоятельный аппарат она применяется для ретенции достигнутых результатов ортодонтического лечения. Конструкция, состоящая из базисной пластинки с активно действующими элементами, относится к одночелюстным механически-действующим аппаратам. К базисной пластинке могут быть присоединены функционально-направляющие детали. При укреплении на верхней и нижней базисных пластинках резиновой тяги или пружин они превращаются в механически действующие аппараты межчелюстного действия. Базисные пластинки, соединенные в единый блок, являются основой конструкции двухчелюстных функционально-направляющих и Функционально-действующих блоковых и каркасных съемных аппаратов. Изготовление базисной пластинки делится на два этапа.

307

Первый этап— получение оттиска с челюсти и отливка рабочей модели. На модели челюсти должны быть полно и четко отображены ткани полости рта, к которым будет прилегать базисная пластинка.

Второйэтап— изгибание фиксирующихмеханически-действующих проволочных деталей. Передмоделировкой базисной пластинки на модели челюсти с помощью расплавленного воска укрепляют концы проволочных деталей Затем разогревают пластинку воска иплотно обжимаютею поверхность гипсовой модели. Приизготовлении базисной пластинки для верхней челюсти покрывают воскомнебо, небную поверхность зубов до уровняих жевательной поверхности и режущих краев передних зубов Задний край базиса заканчивают на линии, соединяющей дистальные поверхности последних моляров. Отличие моделировки базисной пластинки для нижней челюсти состоит в том, что, кроме передней, боковой и задней, она имеет нижнюю границу, расположенную в подъязычной области на месте перехода альвеолярного отростка в дно полости рта. При наклоне боковых зубов в язычном направлении в этой области край пластинки утолщают, предусматривая последующую коррекцию аппарата при егоприпасовывании в полости рта. В переднем участке базисной пластинки делают выемку для уздечки языка.

Метод горячей полимеризации пластмассы является основным при изготовлении ортодонтических аппаратов- из пластмассы. Съемный аппарат, смоделированный из воска, гипсуют в кювете, выплавляют воск. Затем формуют базис из пластмассы, обрабатывают термически, отделывают и полируют. Данный метод имеет недостатки: трудоемкость, необходимость предварительной заготовки аппарата из воска, расход вспомогательных материалов (воск, гипс и др.) Для изготовления сложных ортодонтических аппаратов этот способ не всегда приемлем из-за возможности деформации проволочных деталей. Удобнее изготавливать такие аппараты из самотвердеющей пластмассы.

Метод холодной полимеризации самотвердеющей пластмассы под повышенным давлением При изготовлении базисной пластинки из самотвердеющей пластмассы следует предварительно закрепить проволочные детали липким воском в тех участках модели, которые не покрываются пластмассой. Самотвердеющую пластмассу замешивают в соответствии с инструкцией. После того как пластмасса набухнет, наносят первую жидкую порцию на концы проволочных деталей, а затем моделируют базисную пластинку соответственно описанным выше границам. Такой аппарат делают обычно с некоторым излишком пластмассы, что требуется для

308

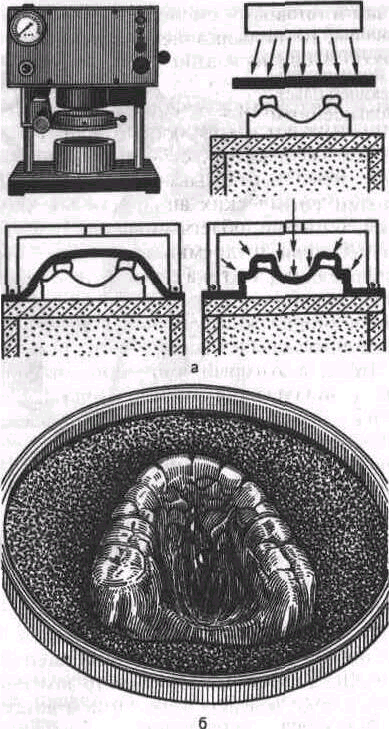

Рис 11.11. Этапы изготовления расширяющей пластинки и активатора методом холодной полимеризации самотвердеющей пластмассы под повышенным давлением.

удобства отделки гото- вой пластинки.

Холодную полимери- зацию самотвердеющей пластмассы под давлени- ем производят в специ- альном полимеризаторе (рис. 11.11). С этой целью можно использовать любой герметически зак- рывающийся сосуд, в котором можно поднять давление. Чаще применя- ют следующие приборы- вулканизатор, в котором ранее готовили зубные протезы из каучука, микроанаэростат, каст- рюлю-скороварку, автоклав небольших размеров. К этим при- борам присоединяют вентиль (от автомобильной камеры) и манометр. В микроанаэростате вакуумметр заменяют маномет- ром. Нужное давление создают нагнетанием воздуха автонасо- сом или компрессором.

Для полимеризации самотвердеющей пластмассы предложен также прибор, в котором давление повышают гидравлическим путем за счет сжатия жидкости ввинчивающейся крышкой п-щравлического винта [ЛеонтовичД. Я.,Мирчук О. Т., 1972]. Разработаны специальные полимеризаторы- полуавтоматы. В одном из них имеются небольшой компрессор и реле для регулировкитребующегося давления. Приборработает от электросети. В другом полимеризаторе повышают давление с помощью воды, поступающей из водопроводной сети. Приборподклюют к водопроводу; он имеет впускной кран, регулирующий явление, и выпускной кран, а также герметически закрывающуюся крышку [Малыгин Ю. М. и др., 1976].съем "^'''^P113^0?^ можно закончитьизготовление любого тодон0110"Д"04^'110"'"»"^ двухчелюстногоили внеротового ор-нтического аппарата из самотвердеющей пластмассы С этой

309

Рис.11.12. Аппарат для электропневматической штамповки и этапыпневмовакуумного формированияпластмассы (а). Отштампованныйаппарат(б).

целью на гипсовыхмоделях челюстей прикрепляют воскомметаллические детали в тех участках, которыев дальнейшем непокрывают пластмассой. При изготовлениидвухчелюстных ор-тодонтических аппаратов моделискрепляют в окклюдаторерезиновым кольцом, чтобы они неразъединились. Из пластмассы формируют нужные частиаппарата. Первые ее порции наносят шпателем на концы металлическихдеталей, затемформируют базис,щиты, пелоты;излишки пластмассы удаляют. Заготовленныйаппарат вместе с окклюдатором или фиксатором помещаютв полимеризатор, заполненный на У., его емкости водой комнатнойтемпературы (18—20 °С). Нужносле-

310

дить, чтобы части аппарата, смоделированные из самотвердеющей пластмассы, не подвергались воздействию струи нагнетаемого воздуха. Полимеризатор герметически закрывают и давление в нем поднимают до 2,5—3 ат. Пластмассу выдерживают под таким давлением в течение 45—50 мин, после чего его постепенно снижают и крышку снимают. Готовый аппарат извлекают из полимеризатора, струёй горячей воды смывают воск, снимают с моделей, отделывают и полируют. Такой способ изготовления ортодонтических аппаратов предотвращает возможность их деформации, облегчает труд зубных техников, поскольку исключает ряд трудоемких этапов работы.

Метод литья пластмассы. Один из методов изготовления базисов съемных аппаратов. С этойцелью используют отечественные или зарубежные аппараты и материалы. Один из таких аппаратов представляет собоймодифицированный зубо-технический пресс, в который вмонтировано устройство для выдавливания пластмассы в специальную кювету [Копей-кинВ.Н.,1961].

Метод прессования пластмассы. Применяется для изготовления аппаратов из пластических материалов, которые при разогревании и небольшом на них давлении принимают нужную форму.

Методы электропневматической штамповки и пневмовакуумного формования пластмас-с ы. Используются для изготовления ортодонтических аппаратов из твердой и мягкой пластмасс в специальных приборах (рис. 11.12). Эти методы автоматизированные и высокопроизводительные. Пластину пластмассы разогревают до необходимой пластичности, затем на модели челюсти штампуют под давлением. Для улучшения качества штамповки в некоторых конструкциях аппаратов одновременно с созданием давления с наружной стороны пластмассовой пластины создают вакуум с ее внутренней стороны.