- •No ортодонтии

- •Предисловие

- •Глава 1 эпидемиология зубочелюстных аномалий. Принципы организации ортодонтической помощи и вопросы диспансеризации

- •1.1. Эпидемиологическое изучение

- •1.2. Принципы организации ортодонтической помощи

- •1.3. Современное оснащение ортодонтического отделения и лаборатории

- •1.4. Динамическое наблюдение, проводимое ортодонтом

- •Глава 2 развитие и рост головы

- •2.1. Развитие и рост мозгового и лицевого отделов черепа

- •2.2 Взаимосвязь развития, роста

- •2.3. Морфологические особенности формирующейся зубочелюстной системы и их клиническая оценка

- •Глава 3 клиническая диагностика

- •3.1. Статическое исследование

- •3.2. Динамическое исследование

- •3.3. Исследование функций мышц зубочелюстной системы

- •3.4. Исследование функций зубочелюстной системы

- •3.5. Исследование взаимосвязи местных

- •Глава 4 биометрическая диагностика при изучении моделей челюстей

- •4.2. Размеры сегментов зубных дуг и их соотношения

- •4.3. Размеры зубных дуг и их форма

- •4.4. Размеры альвеолярных отростков и неба

- •Глава 5 антропометрическая и фотометрическая диагностика

- •5.1. Антропометрическое исследование головы

- •5.2. Фотометрическое исследование головы

- •Глава 6 рентгенологическая диагностика

- •6.1. Панорамная рентгенография

- •6.3. Определение направления роста челюстей для уточнения планирования ортодонтического лечения

- •6.4. Телерентгенографическое исследование кистей рук

- •Глава 7 функциональная диагностика

- •7.1. Исследование кожи, слизистой оболочки и пародонта

- •7.2. Исследование мышц зубочелюстной системы

- •Глава 8 развитие ортодонтической диагностики

- •8.1. Основные этапы развития представления о норме и патологии в ортодонтии

- •8.2. Основные этапы разработки классификаций зубочелюстных аномалий

- •8.3. Постановка диагноза

- •8.4. Применение эвм для диагностики зубочелюстных аномалий

- •Глава 9 планирование ортодонтического лечения

- •9.1. Показания к ортодонтическому лечению

- •9.2. Задачи ортодонта при лечении детей с кариесом зубов, заболеваниями краевого пародонта и плохим гигиеническим состоянием полости рта

- •9.3. Определение степени выраженности

- •9.4. Планирование ортодонтического лечения с учетом контакта больного с врачом

- •9.5. Медико-генетическое консультирование

- •Глава 10 конструирование аппаратов и основы ортодонтического лечения

- •10.1. Условия, необходимые для исправления зубочелюстных аномалий

- •10.2. Классификация ортодонтических аппаратов

- •10.3. Биомеханика ортодонтического перемещения зубов

- •10.4. Физиологические изменения в зубочелюстной системе при воздействии ортодонтических аппаратов

- •10.5. Биоморфологические изменения в зубочелюстной системе при воздействии ортодонтических аппаратов

- •10.6. Особенности гистологического строения твердых и мягких тканей зубов при зубочелюстных аномалиях

- •Ортодонтическая лабораторная техника

- •11.1. Детали внутриротовых несъемных ортодонтических аппаратов и технология их изготовления

- •11.2. Детали внутриротовых съемных ортодонтических аппаратов и технология их изготовления

- •11.3. Детали внеротовых ортодонтических

- •Глава 12 профилактика зубочелюстно-лицевых аномалий

- •12.1. Вредные привычки и их устранение

- •III.Зафиксированные позотонические рефлексы, определяющие неправильное положение частей тела в покое:

- •12.2. Нарушения речи и их устранение

- •12.3. Профилактические мероприятия по ортодонтии в различных возрастных периодах

- •8) Шинирование зубов при пародонтозе;

- •Глава 13 зубные аномалии

- •13.1. Аномалии формы, величины зубов и структуры их твердых тканей

- •13.2. Аномалии числа зубов

- •I. Морфологические отклонения:

- •II. Функциональные отклонения:

- •13.3. Аномалии сроков прорезывания зубов

- •Аномалии положения зубов

- •14.1. Аномалии положения зубов в трансверсальном направлении

- •14.2. Аномалии положения зубов в сагиттальном направлении

- •14.3. Аномалии положения зубов в вертикальном направлении

- •14.4. Поворот зуба вокруг его продольной оси и транспозиция зубов

- •Глава 15 аномалии зубных дуг

- •15.2. Аномалии зубных дуг в сагиттальном направлении

- •15.3. Аномалии зубных дуг в вертикальном направлении

- •15.4. Сочетанные аномалии зубных дуг

- •Глава 16 аномалии прикуса

- •1) Вестибулолингвальная дуга для нижней челюсти, длина которой в области премоляра с язычной стороны может быть различной;

- •16.2. Мезиальный прикус

- •16.3. Перекрестный прикус

- •16.4. Глубокий прикус

- •16.5. Открытый прикус

- •Глава 17 зубочелюстные аномалии и деформации, обусловленные врожденными пороками развития челюстей, лица и других органов

- •17.1. Врожденная расщелина в челюстно-лицевой области

- •17.2. Системные аномалии развития

- •Зубочелюстные аномалии и деформации, обусловленные воспалительными процессами, травматическими и другими повреждениями

- •1В.1. Последствия кариеса и других воспалительных поражений зубов

- •18.3. Повреждение временных и постоянных зубов

- •18.4. Нарушение пародонта

- •18.5. Повреждение височно-нижнечелюстных суставов

- •Глава 19 комплексное лечение зубочелюстных аномалий и деформаций

- •19.1. Психологическая подготовка и психотерапия

- •19.2. Миотерапия

- •19.3. Физио- и рефлексотерапия

- •19.4. Хирургическое лечение

- •19.5. Избирательное пришлифовывание эмали отдельных зубов

- •Глава 20 лечение врожденных и приобретенных зубочелюстно-лицевых аномалий с помощью эджуайз-техники

- •20.1. Преимущества эджуайз-техники и достижение оптимальной окклюзии

- •20.2. Ошибки, допускаемые при лечении с помощью эджуайз-техники, и их устранение

- •20.3. Устранение аномалий положения зубов, нарушений формы и размеров зубных дуг

- •4) Сочетания аномалий положения отдельных зубов и аномалий прикуса в сагиттальном, трансверсальном и вертикальном направлениях;

- •5) Периода формирования прикуса;

- •6) Состояния перемещаемых зубов;

- •7) Избранного метода лечения — ортодонтического или сочетанного с хирургическим и др ;

- •20.4. Устранение аномалий прикуса

- •20.5. Применение эджуайз-техники в сочетании со съемными ортодонти чески ми аппаратами

- •Глава 21 ретенция результатов комплексного лечения зубочелюстно-лицевых аномалий

- •21.1. Завершение лечения с помощью эджуайз-техники и съемных ортодонтических аппаратов

- •21.2. Причины рецидивов зубочелюстно-лицевых аномалий

- •21.3. Рекомендации относительно начала, проведения и завершения комплексного лечения зубночелюстно-лицевых аномалий

- •Глава 1. Эпидемиология зубочелюстньк аномалий. Принципы ор- ганизации ортодонтическои помощи и вопросы диспан- серизации ................................................... .......... ....... 6

- •1 4. Динамическое наблюдение, проводимое ортодон-

- •Глава 2. Развитие и рост головы................... .. .. ............ . . .... 58

- •Глава 3. Клиническая диагностика. Ф. Я. Хорошилкина,

- •Глава 4. Биометрическая диагностика при изучении моделей челюстей. Ф. Я. Хорошилкина, ю. М. Малыгин............. 99

- •Глава 5 Антропометрическая и фотометрическая диагностика.

- •Глава 6. Рентгенологическая диагностика. Ф. Я. Хорошилкина . 144

- •Глава 7 Функциональная диагностика. Ф. Я. Хорошилкина,

- •Глава 8. Развитие ортодонтическои диагностики.............. .... ...... 219

- •Глава 9. Планирование ортодонтического лечения .......... 241

- •Глава 10. Конструирование аппаратов и основы ортодонтического

- •Глава 11. Ортодонтическая лабораторная техника.

- •Глава 12. Профилактика зубочелюстно-лицевых аномалий.

- •Глава 13. Зубные аномалии. Ф. Я. Хорошилкина .......................... 347

- •Глава 14. Аномалии положения зубов. Ф. Я. Хорошилкина,

- •Глава 15 Аномалии зубных дуг. Ф. Я. Хорошилкина,

- •Глава 16. Аномалии прикуса.......................................................... 437

- •Глава 17. Зубочелюстные аномалии и деформации, обусловленные врожденными пороками развития челюстей, лица и

- •Глава 18. Зубочелюстные аномалии и деформации, обусловлен- ные воспалительными процессами, травматическими и

- •Глава 19. Комплексное лечение зубочелюстных аномалий и деформаций .......................................................... ........ ... 607

- •Глава 20. Лечение врожденных и приобретенных зубочелюстно-лицевых аномалий с помощью эджуанз-техники.

- •Глава 21. Ретенция результатов комплексного лечения зубоче-

Ортодонтическая лабораторная техника

В последние годы предложены новые конструкции ортодонти-ческих аппаратов. Для их правильного изготовления и клинического применения необходимо знание основ ортодонтичес-кой лабораторной техники.

Современная ортодонтическая зуботехническая лаборатория должна включать помещения, в которых выполняют различные виды работ: моделировочные, гипсовочные, штамповочно-прессовочные, полимеризационные, паяльно-сварочные, литейные, отделочно-полировочные, подсобные. Кроме оборудования, инструментов, приспособлений и материалов, которые используют зубные техники-ортопеды, для техника-ортодонта необходимы:

1) формирователи цоколя диагностических моделей челюстей — металлические Коркхауза или Грота, резиновые и др.;

2) ортодонтическая проволока разного диаметра (от 0,1 до 3 мм) и различной упругости для изготовления пружин с целью перемещения зубов и расширения зубных рядов, изготовления назубных дуг (вестибулярных, лингваль-ных), кламмеров для фиксации съемных ортодонтичес-ких аппаратов — круглых, рамочных, стреловидных Шварца, кламмеров Адамса, Дуизингса и др.;

3) приспособления для изготовления стандартных проволочных пружин по Володкину, Иванову, Кирияку, Тсо-уканелис и др.;

4) стандартные дуги Энгла с трубками и крючками, стандартные заготовки назубных проволочных дуг, кламмеров;

5) щипцы для изгибания проволоки — крампонные, плоскогубцы, выпукло-вогнутые, щипцы Адерера, Твида и Др., щипцы для изгибания кламмеров Адамса, стреловидных кламмеров Шварца и др., щипцы для изгибания назубных проволочных дуг — круглых, четырехгранных, щипцы для изгибания стопоров и петель на вестибулярных и лингвальных дугах (круглых или че-

281

тырехгранных), щипцы для изготовления металлических колец на передние и боковыезубы (для обжи мания металлической ленты,соединения ее концов, конту-рированияколец, удаления складок и др.);

6) стандартные кольца, бандажные ленты для изготовления сварных и паяных ортодонтических колец;

7) аппараты для электросварки и электропайки бандажных лент, колец, ортодонтической проволоки, замковых приспособлении и др.;

8) приспособления для штамповки металлических капп;

9) винты для перемещения отдельных зубов или их групп, нормализации формы зубного ряда — его расширения, сужения, удлинения, укорочения; нормализации прикуса;

10) универсальный автоматический прибор для формовки пластмассы под давлением («Друфомат»), прибор Ва-реса, пневматический или гидростатический полиме-ризаторы самотвердеющей пластмассы под давлением в горячей или холодной воде, предложенные Ю. М. Малыгиным, С. М. Эйдиновым и Н. В. Игонькиным, или сухо воздушны и пол и мери затор для этой же цели, созданные М. А. Нападовым, Л. Л.Соловейчиком и др.

11.1. Детали внутриротовых несъемных ортодонтических аппаратов и технология их изготовления

Опора и фиксация несъемных аппаратов.Для опоры и фиксации на зубах несъемных частей ортодонтических аппаратов используют металлические коронки или кольца, к которым приваривают трубки или замковые приспособления.

Индивидуальные штампованные коронки, кольца и каппы изготавливают из стандартных металлических гильз толщиной 0,2 мм путем штамповки. Применяют три основных метода штамповки коронок: наружный, внутренний или сочетай ный.

Стандартные штампованные кольца и корон-к и разных размеров для передних и боковых зубов готовят заводским путем из нержавеющей стали. Их наружная поверхность отполирована, внутренняя — матовая для наилучшей прилипаемости цемента к кольцам. К ним припаивают или приваривают различные ортодонтические детали. Кроме таких стандартных колец, выпускают также кольца с приваренными замковыми приспособлениями.

Коронки применяют при показаниях к повышению прикуса или как временные профилактические протезы после травма-

282

тического повреждения зубов или кариозного разрушения их

коронок.

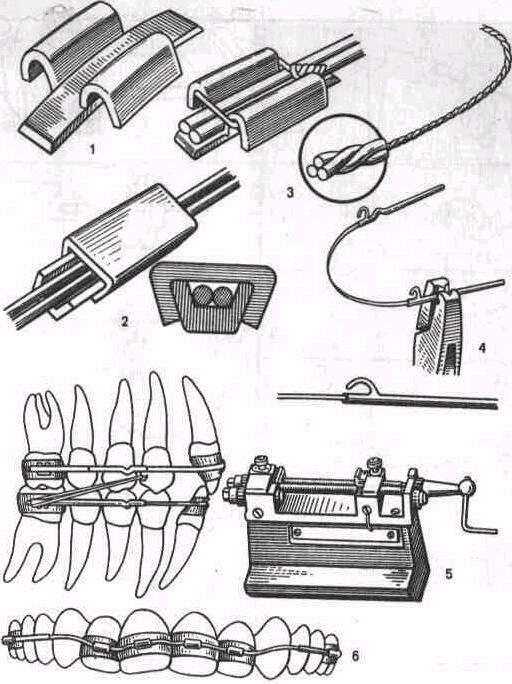

Индивидуальные сварные кольца готовят из мягкой бандажной хромоникелевой ленты толщиной 0,15—0,2 мм и шириной 3,2—6 мм. Ее припасовывают к зубам в полости рта или устанавливают между зубами сепарационные прокладки и получают оттиск зубного ряда. В зуботехнической лаборатории после отливки его модели удаляют прокладки и готовят сварные ортодонтические кольца. Стандартные заготовки для изготовления сварных колец предствляют собой металлические полосы, изогнутые соответственно форме вестибулярной поверхности зубов, что облегчает их изготовление.

Фиксирующие приспособлениядля дуговых ортодонтических аппаратов.Предложены разнообразные замковые приспособления для укрепления ортодонтических дуг. Цель конструирования таких приспособлений — обеспечить надежную фиксацию дуг, исключить необходимость применения лигатур, которые травмируют твердые ткани зуба и окружающие его мягкие ткани.

Опорные трубки припаивают или приваривают к вестибулярной поверхности колец, чаще на моляры, отступя 1,5 мм от шейки зуба. Приэтом дуги по показаниям либо прилегают к зубам, либо не прилегают. Применяют круглые, горизонтально или вертикально расположенные трубки, овальные и четырехгранные.

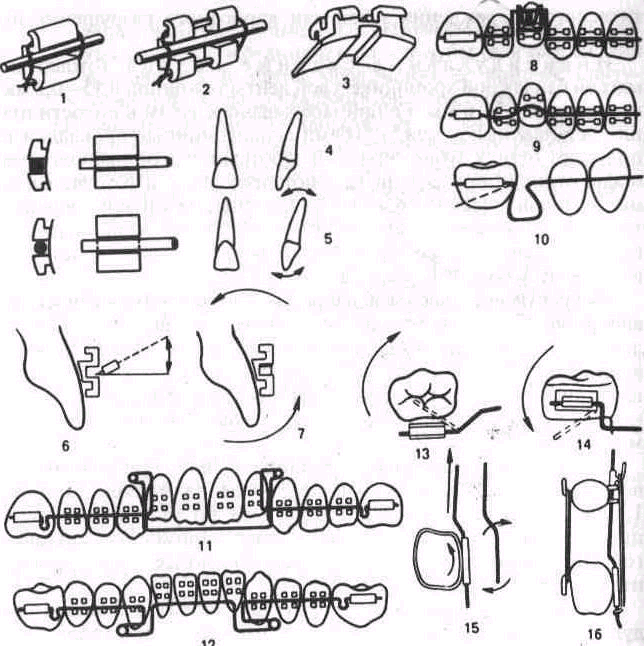

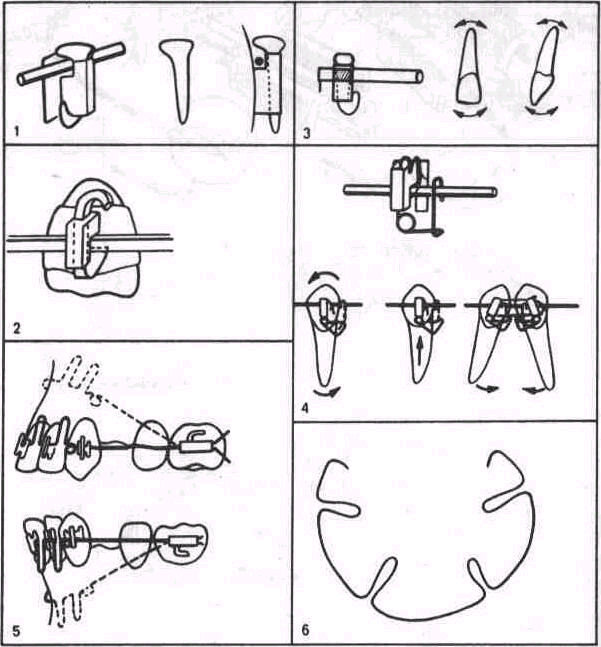

Замковые приспособления для вестибулярных и лингвальных дуг. Приспособления для четырехгранных дуг — эджуайзы используют для фиксации дуг в системе Энгла (рис. 11.1, 1,2). Их пазы прямоугольной формы, имеют косое или прямое направление к опорной площадке (угол 7, 14, 17, 22°). Пазы соответствуют размерам стандартных четырехгранных дуг. Опорные площадки замковых приспособлений приваривают к вестибулярной поверхности колец. На выступах площадок укрепляют лигатуру для фиксации дуги или концы пружин для поворота зубов по оси (рис. 11.2).

Приспособления для сдвоенных дуг— замковые приспособления для системы Джонсона бывают нескольких разновидностей (рис. 11.3). Чащеприменяют скобу с двойным каналом, размеры которого соответствуют диаметру двух круглых дуг. Их фиксируют в канале с помощью проволочной лигатуры или крышки-

Приспособления для тонких, легких, п р у -жч н я щ и х дуг для системы Бегга представляют собой штампованные четырехгранные вертикальные трубки с опорными площадками. На одном конце замков имеется горизонтальная прорезь, в которую вставляют круглую ортодонтичес-

283

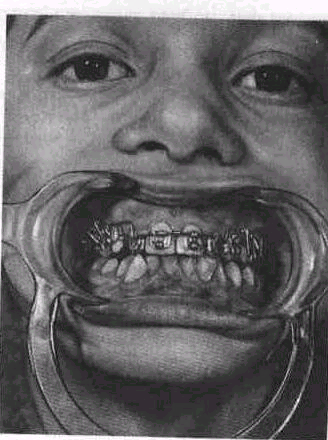

Рис. 11.1. Аппарат Энгла сложной конструкции (эджуайз-техника).

I—7 — замковые приспособления с прямой (1, 5, 7) и косой (6) прорезями и расположение круглых и четырехгранных дуг в замковых приспособлениях (1, 2, 4, 7); 8—10 — расположение дуги для перемещения отдельных зубов;

II—12 — форма и положение дуги для зубоальвеолярного удлинения (11) и укорочения (12); 13—16 — форма и расположение конца дуги в опорной трубке на моляре.

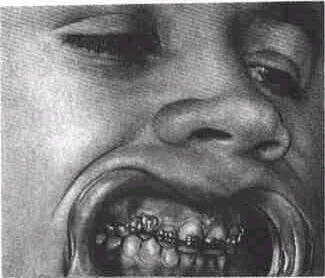

Рис. 11.2.

Эджуайз-техника, укрепленная на зубах,

верхней челюсти.

Рис. (1.3. Аппарат Джонсона.

1 — скоба для фиксации двойной дуги; 2 — пеналовидный замок; 3 — скрученная дуга; 4 — изгибание стопора на дуге после запрессовывай и я ее концов в трубки; 5 — приспособление для гофрирования концов дуг и втягивания их в трубки; 6 — расположение аппарата на зубах.

кую дугу. Ее закрепляют с помощью шплинтов, вставляемых в трубки вертикально так, чтобы их крючкообразная головка упиралась в дугу. Свободный конец шплинта загибают щипцами, и он может выполнять ролькрючка для наложения резиновой тяги. В зависимости от величины прорези в нее вводят °Дну или две дуги (рис. 11.4).

Универсальные фиксирующие приспособле-"иядля вестибулярных дуг представляют собой модификацииописанных замковыхприспособлений, так же как Универсальные замкидля фиксацииразличных дуг: круглых, Двойных, квадратных, прямоугольных,плоских. Этозащелки-

285

Рис. 11.4. Бегг-техника.

I, 2, 3 — замковые приспособления с горизонтальной прорезью для круглых дуг и шплинты; 4 — пружины для поворота зубов и их фиксации в замковых приспособлениях; 5, 6 — формы зубной дуги для перемещения зубов.

вающийся ортодонтический замок RMс ввинчивающимсяболтоми др.

Для укрепления ортодонтическихдуг Ю. М. Малыгиным, Л. М. Тышковским и А. П. Егоровым(1974) предложены универсальные замковые приспособленияи штампы для их изготовления. Их готовят из листовойхромоникелевой стали толщиной 0,2 мм. Онипредставляют собойгибкую пластину с Н-образной опорнойплощадкой и двумя петлями, расположенными одна против другой. С помощью этих петель закрепляют ортодонтические дуги (одну—три), зацепляют металлические лигатуры, пружины и резиновыекольца. Размеры фиксирующего элемента замка позволяют использоватьстандартную дугу Энгла.Большая опорная площадка обеспечиваетнадежную опору

286

челюсти.

фиксирующего элемента при приварке или припайке к металлическому кольцу: а также при его приклеивании непосредственно к эмали зуба (рис. 11.5).

Приспособления для лингвальных дуг— специальные замки, которые припаивают или приваривают к опорным кольцам обычно на первые постоянные моляры. Наиболее простой конструкцией являются полукруглые лин-гвальные замки. При введении конца дуги полукруглый захват замка слегка отгибают, затем он принимает прежнее положение и удерживает дугу. Другие конструкции сложных замков (замки Мершона, Шторка) состоят из одной или двух вертикальных трубок с опорной площадкой. На концах лин гвальной дуги делают направляющие или фиксирующие отростки, которые вставляют в замок, где их зажимают с помощью откидной петли или других дополнительных элементов.

Дополнительные опорные и фиксирующие приспособления. Упоры на кольцах используют для наилучшего припа-совывания их к зубам при примерке и цементировании. Они препятствуют соскальзыванию лигатур и пружин с перемещаемых зубов, а также щипцов или корон коснимателя при снятии колец.

Крючки (круглые, плоские, одинарные, двойные и др.), "етли, кнопки применяют для закрепления проволочной или резиновой лигатуры на кольце, укрепленном на перемещаемом зубе.

Язычная штанга (касательная) представляет собой отрезок проволоки диаметром 0,8—1,2 мм, припаянный к язычной поверхности кольца для опорного зуба, передающийиРаспределяющий давление на зубы, к которым он прилегает (например, в аппарате Айнсворта). Штангу используют также Для ретенции положения зубов после их выведения из небного положения или поворота по оси.

Рычаги применяют для мезиодистального наклона и °Рпусного перемещения зубов. Их делают из проволоки ди-

287

аметром 1—1,2 мм, длиной 15—20 мм,которую расплющивают и контурируют по форме вестибулярной поверхности зуба и альвеолярного отростка.

Распорки используют для сохранения места в зубном ряду после ранней потери зубов или для установления в правильное положение зубов, сместившихся в сторону дефекта Изготовляют распорку из проволоки диаметром 0,9—1,2 мм в виде П-образной скобы, длина которой должна соответствовать длине дефекта зубной дуги. Концы распорки припаивают к кольцу для опорного зуба.

Направляющие штифты препятствуют нежелательному наклону перемещаемых зубов. Они могут быть самостоятельной деталью либо частью другой детали ортодонтического аппарата (распорки, лингвальной дуги и др.).

Б ю г е л и — опорные детали некоторых ортодонтических аппаратов и зубочелюстных протезов. Их делают гнутыми из проволоки или литыми.

Упор для языка применяют с целью устранения вредной привычки прокладывания его между зубными рядами. Упор изгибают из ортодонтической проволоки диаметром 0,7—0,8 мм по форме язычной поверхности переднего участка зубных дуг, чтобы он не препятствовал смыканию зубов и не травмировал слизистую оболочку подъязычной области. Упор припаивают к опорной небной дуге или укрепляют в базисе съемной пластинки.

Наклонные плоскости являются действующими деталями функционально-направляющих ортодонтических аппаратов, служащими для исправления положения зубов или перемещения нижней челюсти. Они могут быть гнутыми, литыми, съемными или несъемными.

Дуги и пружины для несъемных аппаратов.Вестибулярные и лингвальные дуги являются действующей частью несъемных ортодонтических аппаратов. Их изгибают из стальной нержавеющей проволоки различных диаметров и форм: круглой, квадратной, прямоугольной, плоской. Дуги делают гладкими или с дополнительными изгибами в виде петель, крючков, выступов. К ним могут быть припаяны или приварены пружины, крючки, рычаги, решетки и другие детали.

Гладкая вестибулярная дуга изгибается по форме зубного ряда и свободно входит в опорные трубки. Ее помещают на уровне вершин десневых сосочков, концы вводят в трубки и фиксируют к зубам с помощью проволочных лигатур. Если имеются замковые приспособления, то дугу припасовывают к ним. Концы дуги располагают на уровне дистальных краев опорных трубок, делают их длиннее, если в "плане лечения предусмотрено ее выдвижение, или короче на 1 мм, если

288

намечено ее перемещение внутрь опорных трубок, что предотвращает травму щек в процессе лечения.

К дуге по показаниям припаивают или приваривают крючки из проволоки диаметром 0,6—0,8 мм. Для межчелюстной тяги их укрепляют обычно на одной дуге в области дистальной поверхности коронок клыков, на другой — в области вторых премоляров.

Четырехгранные дуги для сложного аппарата Энгла делают из проволоки сечением 0,45х0,63 мм, 0,55х0,63 мм, 0,55х0,71 мм. При изгибании таких дуг требуется точность, чтобы обеспечить их попадание в пазы замковых приспособлений (брекеты). Дополнительные приспособления (крючки, стопорные петли и др.) изгибают на дуге или присоединяют к ней посредством точечной сварки.

Двойные дуги для аппарата Джонсона делают из тонкой, хорошо пружинящей стальной проволоки диаметром до 0,3 мм. Берут два одинаковых отрезка проволоки, с помощью специального приспособления гофрируют их концы и втягивают в трубки. Длина этих трубок 28,6 мм, внутренний диаметр 0,6 мм, наружный — 0,9 мм. На такой трубке укреплен крючок для межчелюстной резиновой тяги. Стопорные петли изгибают с помощью щипцов Руффа.

Лингвальную дугу изгибают из круглой проволоки диаметром 1,2—1,5 мм. Она прилегает к язычной поверхности зубов в области их экваторов. Концы дуги уплощают и припаивают к язычной поверхности опорных коронок или колец. В зависимости от показаний к лингвальной дуге приваривают пружины, крючки и другие детали.

Лингвальные дуги могут являться опорной частью ортодонтического аппарата или активно действующим элементом. Съемные дуги укрепляют с помощью ортодонтических замков.

Пружины применяют для перемещения зубов и исправления соотношения зубных дуг с помощью несъемных ортодонтических аппаратов.

Пружина Кислинга показана для мезиодистального наклона зубов. Ее изготавливают из проволоки диаметром 0,35 мм, которой придают форму английской булавки. Один ее конец изгибают в виде крючка для укрепления на дуге. На Другом конце делают изгиб штыкообразной или другой формы, что позволяет закрепить пружину в замковом приспособлении. Сила действия пружины передается на зуб и наклоняет его.

Пружины Броуссарда Т-образной формы предназначены для вестибулярного или орального наклона корней зубов. Выступ пружины вводят в вертикальную прорезь замка, а крючки оттягивают вперед и с напряжением зацепляют за дугу. Под давлением вертикального выступа зуб поворачивается вокруг

10—1376 289

дуги. Перечисленные выше пружинымогут быть подобраны из стандартных заготовок.

Ретенционный шарнирГер б ста состоит из направляющей трубки с пружиной и фиксирующим винтом, гладкой штанги, находящейся внутри трубки,и второго фиксирующего винта. С помощьювинтов шарнир привинчивают к гайкам, приваренным ккольцам для верхних и нижних опорных зубов. При открываниирта в этомтелескопическом шарнире выдвигаетсяштанга, сжимающая пружину, которая призакрывании рта разжимаетсяи' через шарнироказывает межчелюстную тягу на зубные ряды, чтоспособствует исправлению прикуса.

Методы соединения иобработки металлических детален. М е -тод пайки остается основным для соединения металлических деталей ортодонтических аппаратов, несмотря на существенные недостатки: трудоемкость процесса, потерю упругих свойств спаиваемых деталей и возможность деформации в результате сильного разогрева и последующего охлаждения, необходимость обработки и полировки деталей после пайки.

Метод контактной электросварки сопротивлением. Возможен благодаря большой силе тока в точке сварки. В результате сопротивления материалы быстро разогреваются в области прохождения через них электрического тока. Расплавленный металл диффундирует из одной детали в другую, что обеспечивает их прочное соединение. Сварка осуществляется с помощью электросварочных аппаратов. В зависимости от конфигурации свариваемых деталей, их толщины применяют различные электроды.

Метод контактной электропайки. Аппарат для контактной сварки сопротивлением пригоден также для электропайки металлических деталей ортодонтических аппаратов. Для этой цели изменяют режим его работы и заменяют медные электроды графитовыми. С их помощью достигают локального разогрева спаиваемых деталей и расплавления припоя.

Термическая обработка деталей аппаратов, их отделка и полировка. Физико-механические свойства металлических деталей ортодонтических аппаратов изменяютсяпри их термообработке— отжиге или закалке. Управляемыйнагрев ограниченных участковдеталей можно осуществить с помощью приставки кэлектросварочному аппарату.Металлическиедетали аппаратов после пайки отбеливают путем кипячения в смесикислот. Полировкаэтих деталей осуществляется механическимили электрохимическим способом. Электролитический способ полировкив 20% растворе азотной кислоты позволяетвосстановить защитную, антикоррозийную,блестящую пленку.

290