- •No ортодонтии

- •Предисловие

- •Глава 1 эпидемиология зубочелюстных аномалий. Принципы организации ортодонтической помощи и вопросы диспансеризации

- •1.1. Эпидемиологическое изучение

- •1.2. Принципы организации ортодонтической помощи

- •1.3. Современное оснащение ортодонтического отделения и лаборатории

- •1.4. Динамическое наблюдение, проводимое ортодонтом

- •Глава 2 развитие и рост головы

- •2.1. Развитие и рост мозгового и лицевого отделов черепа

- •2.2 Взаимосвязь развития, роста

- •2.3. Морфологические особенности формирующейся зубочелюстной системы и их клиническая оценка

- •Глава 3 клиническая диагностика

- •3.1. Статическое исследование

- •3.2. Динамическое исследование

- •3.3. Исследование функций мышц зубочелюстной системы

- •3.4. Исследование функций зубочелюстной системы

- •3.5. Исследование взаимосвязи местных

- •Глава 4 биометрическая диагностика при изучении моделей челюстей

- •4.2. Размеры сегментов зубных дуг и их соотношения

- •4.3. Размеры зубных дуг и их форма

- •4.4. Размеры альвеолярных отростков и неба

- •Глава 5 антропометрическая и фотометрическая диагностика

- •5.1. Антропометрическое исследование головы

- •5.2. Фотометрическое исследование головы

- •Глава 6 рентгенологическая диагностика

- •6.1. Панорамная рентгенография

- •6.3. Определение направления роста челюстей для уточнения планирования ортодонтического лечения

- •6.4. Телерентгенографическое исследование кистей рук

- •Глава 7 функциональная диагностика

- •7.1. Исследование кожи, слизистой оболочки и пародонта

- •7.2. Исследование мышц зубочелюстной системы

- •Глава 8 развитие ортодонтической диагностики

- •8.1. Основные этапы развития представления о норме и патологии в ортодонтии

- •8.2. Основные этапы разработки классификаций зубочелюстных аномалий

- •8.3. Постановка диагноза

- •8.4. Применение эвм для диагностики зубочелюстных аномалий

- •Глава 9 планирование ортодонтического лечения

- •9.1. Показания к ортодонтическому лечению

- •9.2. Задачи ортодонта при лечении детей с кариесом зубов, заболеваниями краевого пародонта и плохим гигиеническим состоянием полости рта

- •9.3. Определение степени выраженности

- •9.4. Планирование ортодонтического лечения с учетом контакта больного с врачом

- •9.5. Медико-генетическое консультирование

- •Глава 10 конструирование аппаратов и основы ортодонтического лечения

- •10.1. Условия, необходимые для исправления зубочелюстных аномалий

- •10.2. Классификация ортодонтических аппаратов

- •10.3. Биомеханика ортодонтического перемещения зубов

- •10.4. Физиологические изменения в зубочелюстной системе при воздействии ортодонтических аппаратов

- •10.5. Биоморфологические изменения в зубочелюстной системе при воздействии ортодонтических аппаратов

- •10.6. Особенности гистологического строения твердых и мягких тканей зубов при зубочелюстных аномалиях

- •Ортодонтическая лабораторная техника

- •11.1. Детали внутриротовых несъемных ортодонтических аппаратов и технология их изготовления

- •11.2. Детали внутриротовых съемных ортодонтических аппаратов и технология их изготовления

- •11.3. Детали внеротовых ортодонтических

- •Глава 12 профилактика зубочелюстно-лицевых аномалий

- •12.1. Вредные привычки и их устранение

- •III.Зафиксированные позотонические рефлексы, определяющие неправильное положение частей тела в покое:

- •12.2. Нарушения речи и их устранение

- •12.3. Профилактические мероприятия по ортодонтии в различных возрастных периодах

- •8) Шинирование зубов при пародонтозе;

- •Глава 13 зубные аномалии

- •13.1. Аномалии формы, величины зубов и структуры их твердых тканей

- •13.2. Аномалии числа зубов

- •I. Морфологические отклонения:

- •II. Функциональные отклонения:

- •13.3. Аномалии сроков прорезывания зубов

- •Аномалии положения зубов

- •14.1. Аномалии положения зубов в трансверсальном направлении

- •14.2. Аномалии положения зубов в сагиттальном направлении

- •14.3. Аномалии положения зубов в вертикальном направлении

- •14.4. Поворот зуба вокруг его продольной оси и транспозиция зубов

- •Глава 15 аномалии зубных дуг

- •15.2. Аномалии зубных дуг в сагиттальном направлении

- •15.3. Аномалии зубных дуг в вертикальном направлении

- •15.4. Сочетанные аномалии зубных дуг

- •Глава 16 аномалии прикуса

- •1) Вестибулолингвальная дуга для нижней челюсти, длина которой в области премоляра с язычной стороны может быть различной;

- •16.2. Мезиальный прикус

- •16.3. Перекрестный прикус

- •16.4. Глубокий прикус

- •16.5. Открытый прикус

- •Глава 17 зубочелюстные аномалии и деформации, обусловленные врожденными пороками развития челюстей, лица и других органов

- •17.1. Врожденная расщелина в челюстно-лицевой области

- •17.2. Системные аномалии развития

- •Зубочелюстные аномалии и деформации, обусловленные воспалительными процессами, травматическими и другими повреждениями

- •1В.1. Последствия кариеса и других воспалительных поражений зубов

- •18.3. Повреждение временных и постоянных зубов

- •18.4. Нарушение пародонта

- •18.5. Повреждение височно-нижнечелюстных суставов

- •Глава 19 комплексное лечение зубочелюстных аномалий и деформаций

- •19.1. Психологическая подготовка и психотерапия

- •19.2. Миотерапия

- •19.3. Физио- и рефлексотерапия

- •19.4. Хирургическое лечение

- •19.5. Избирательное пришлифовывание эмали отдельных зубов

- •Глава 20 лечение врожденных и приобретенных зубочелюстно-лицевых аномалий с помощью эджуайз-техники

- •20.1. Преимущества эджуайз-техники и достижение оптимальной окклюзии

- •20.2. Ошибки, допускаемые при лечении с помощью эджуайз-техники, и их устранение

- •20.3. Устранение аномалий положения зубов, нарушений формы и размеров зубных дуг

- •4) Сочетания аномалий положения отдельных зубов и аномалий прикуса в сагиттальном, трансверсальном и вертикальном направлениях;

- •5) Периода формирования прикуса;

- •6) Состояния перемещаемых зубов;

- •7) Избранного метода лечения — ортодонтического или сочетанного с хирургическим и др ;

- •20.4. Устранение аномалий прикуса

- •20.5. Применение эджуайз-техники в сочетании со съемными ортодонти чески ми аппаратами

- •Глава 21 ретенция результатов комплексного лечения зубочелюстно-лицевых аномалий

- •21.1. Завершение лечения с помощью эджуайз-техники и съемных ортодонтических аппаратов

- •21.2. Причины рецидивов зубочелюстно-лицевых аномалий

- •21.3. Рекомендации относительно начала, проведения и завершения комплексного лечения зубночелюстно-лицевых аномалий

- •Глава 1. Эпидемиология зубочелюстньк аномалий. Принципы ор- ганизации ортодонтическои помощи и вопросы диспан- серизации ................................................... .......... ....... 6

- •1 4. Динамическое наблюдение, проводимое ортодон-

- •Глава 2. Развитие и рост головы................... .. .. ............ . . .... 58

- •Глава 3. Клиническая диагностика. Ф. Я. Хорошилкина,

- •Глава 4. Биометрическая диагностика при изучении моделей челюстей. Ф. Я. Хорошилкина, ю. М. Малыгин............. 99

- •Глава 5 Антропометрическая и фотометрическая диагностика.

- •Глава 6. Рентгенологическая диагностика. Ф. Я. Хорошилкина . 144

- •Глава 7 Функциональная диагностика. Ф. Я. Хорошилкина,

- •Глава 8. Развитие ортодонтическои диагностики.............. .... ...... 219

- •Глава 9. Планирование ортодонтического лечения .......... 241

- •Глава 10. Конструирование аппаратов и основы ортодонтического

- •Глава 11. Ортодонтическая лабораторная техника.

- •Глава 12. Профилактика зубочелюстно-лицевых аномалий.

- •Глава 13. Зубные аномалии. Ф. Я. Хорошилкина .......................... 347

- •Глава 14. Аномалии положения зубов. Ф. Я. Хорошилкина,

- •Глава 15 Аномалии зубных дуг. Ф. Я. Хорошилкина,

- •Глава 16. Аномалии прикуса.......................................................... 437

- •Глава 17. Зубочелюстные аномалии и деформации, обусловленные врожденными пороками развития челюстей, лица и

- •Глава 18. Зубочелюстные аномалии и деформации, обусловлен- ные воспалительными процессами, травматическими и

- •Глава 19. Комплексное лечение зубочелюстных аномалий и деформаций .......................................................... ........ ... 607

- •Глава 20. Лечение врожденных и приобретенных зубочелюстно-лицевых аномалий с помощью эджуанз-техники.

- •Глава 21. Ретенция результатов комплексного лечения зубоче-

10.2. Классификация ортодонтических аппаратов

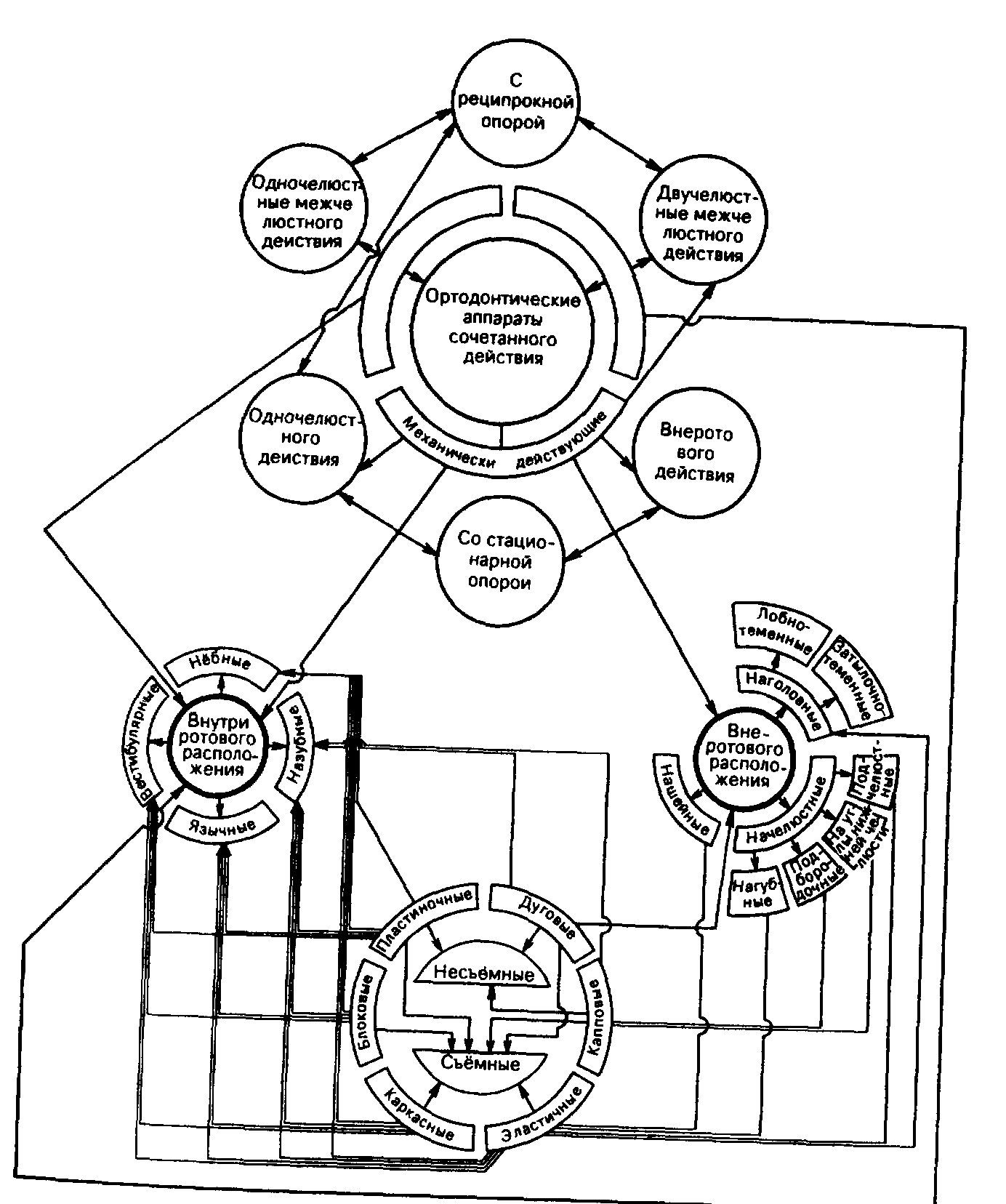

Разнообразие зубочелюстных аномалий привело к появлению многочисленных ортодонтических аппаратов для их устранения. Нами суммированы и классифицированы основные конструкции аппаратов с учетом биофизических принципов их действия и конструктивных особенностей [Хорошилкина Ф Я., Малыгин Ю М., 1977] (рис. 10.1).

По принципу действия различают четыре группы аппаратов' механически-действующие, функционально - направляющие, функционально-действующие, сочетанного действия.

По способу и местудействия: одночелюстные, одночелюстные межчелюстного действия, двучелюстные, внеро-товые, сочетанные.

260

рис 10 1 Классификация ортодонтических аппаратов (схема)

По виду конструкции: дуговые, капповые, пластиночные, блоковые, каркасные.

Характеристика любого ортодонтического аппарата или его модификации складывается из его признаков по указанной схеме.

Приведем несколько примеров. Расширяющая пластинка — механически-действующий, одночелюстной, оральный, съемный, пластиночный аппарат. При добавлении наклонной плоскости, накусочной площадки или окклюзионных накладок становится аппаратом сочетанного действия. Аппарат Энгла — механически-действующий, одночелюстной, назубный, несъемный, дуговой аппарат с реципрокной или стационарной опорой. Если к дугам Энгла, укрепленным на верхнем и нижнем зубных рядах, присоединить пружины или резиновые кольца для межчелюстной тяги, такой двухчелюстной аппарат будет оказывать межчелюстное действие. Регулятор функций Френкеля — функционально-действующий, двухчелюстной, вестибулярный, съемный, каркасный аппарат с реципрокной опорой. Лицевая дуга — механически-действующий, внеротовой, съемный, дуговой аппарат со стационарной опорой.

Ортодонтический аппарат представляет собой сочетание активнодействующих, функционально-направляющих и опор-но-фиксирующих элементов. В связи с этим конструирование различных аппаратов заключается в рациональном сочетании этих элементов в зависимости от целей лечения и имеющихся клинических и лабораторных условий. Описанная систематизация ортодонтических аппаратов позволяет охарактеризовать не только известные их конструкции, но и те, которые будут разработаны в дальнейшем.

10.3. Биомеханика ортодонтического перемещения зубов

В процессе лечения возникает необходимость перемещать зубы в трех взаимно перпендикулярных направлениях. В связи с анатомическими особенностями зубочелюстной системы нужное давление и тягу можно оказывать в основном на коронку зуба. Его корень, который примерно в 2 раза длиннее коронки, находится в альвеоле. Под воздействием горизонтально направленной силы, приложенной к коронке зуба, происходит его наклон, а не поступательное (корпусное) перемещение.

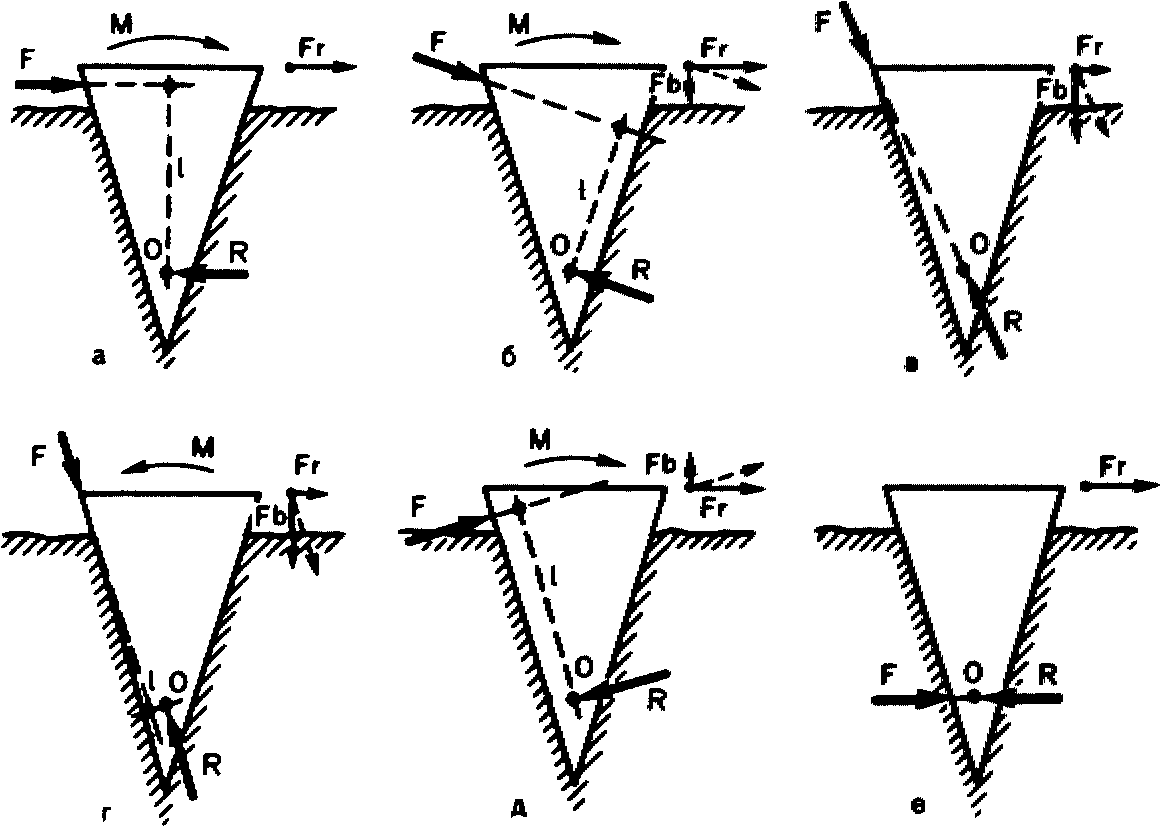

Основываясь на третьем законе Ньютона, при конструировании ортодонтического аппарата следует определять направление и величину его действующей силы, обозначаемой как активная сила F,а также направление и величину противодействующей силы, обозначаемой как реактивная сила R (рис. Ю.2).

262

![]()

Рис. Ю.2. Направление активной (F) и реактивной (R) сил и их влияние на поступательное или вращательное перемещение тела. Объяснение в тексте.

Известно, что любое сложное движение тела по плоскости представляет собой сумму двух простых движений: поступательного, возникающего при совпадении линий действия активной и реактивной сил, и вращательного, возникающего при несовпадении линий действия этих сил. Следует учитывать, что сила характеризуется тремя параметрами — величиной, линией действия и его направлением. Рассмотрим движение тела, вращающегося вокруг неподвижной оси или центра вращения, каким является, например, маховое колесо на неподвижном стержне. Поскольку центр вращения колеса О фиксирован, то при действии активной силы F колесо будет вращаться. Для определения направления вращения колеса из его центра опускают перпендикуляр Lна продолжение линии действия активной силы F. Маховое колесо вращается по часовой стрелке -М (см. рис. Ю.2, в) или против нее +М (см. рис. 10.2, а). При совпадении линий действия активной силы F и реактивной R и их прохождений через центр махового колеса оно вращаться не будет (см. рис. 10.2, б). Вращение колеса произойдет, если активная сила F, линия действия которой не проходит через центр вращения колеса О, вызовет появление пары сил. Эта пара состоит из активной силы F и реактивной R, возникающих в центре вращения колеса О; последняя всегда параллельна силе F, равна ей по величине и направлена в противоположную сторону. Суммарная величина вращающего момента (М), возникающего при данной паре сил, может быть вычислена по формуле:

![]()

"РИ равнозначной ей формуле M=F-L,так как F = R.Из

следней формулы видно, что величина вращающего момента ^ прямо пропорциональна величине активной силы F и длине

рпендикуляра L. Следовательно, чем дальше проходит линия

263

Рис. 10.3. Механизм воздействия активной силы (Р) на жесткое клиновидное тело с нефиксированным центром вращения, частично погруженное в густую, вязкую среду. Объяснение в тексте.

действия силы от центра вращения колеса, т. е. чем больше L, тем больше вращающий момент для той же величины силы F.

А. М. Schwarz (1929) сравнил движение зуба в альвеоле с движением твердого тела в вязкой среде. Опираясь на законы механики и поведение твердого тела в упругой среде (закон Гусса), он математически определил центр вращения перемещаемого зуба с учетом длины его корня, а также удаленности точки приложения одной горизонтальной силы от шейки зуба. По данным А. М. Schwarz, центр вращения перемещаемого зуба расположен между верхушечной и средней третями корня; иногда он может смещаться в сторону середины корня, но не достигает ее. .

На местоположение центра вращения перемещаемого однокорневого зуба влияет форма его корня [КамышеваЛ. И., 1969;

Schwarz А. М., 1928, 1929; MarkorzA., 1962].

Рассмотрим механизм воздействия активной силы на жесткое клиновидное тело, частично погруженное в густую вязкую среду, с нефиксированным центром вращения. Примером может служить кол, вбитый в землю. На рис. 10.3 представлены возможные варианты воздействия активной силы F на такой кол:

а) только вправо, вращение по часовой стрелке;

б) вправо и вниз, вращение по часовой стрелке;

264

в) вправо и вниз, безвращения;

г) влево и вниз, вращение против часовой стрелки;

д) вправо и вверх, вращение по часовойстрелке.Результат перемещения кола зависит от направлениядействующей силы, точкиее приложения, положения центра вращения колав почве и противодействующих сил среды, в которойнаходится кол. Вслучаях, иллюстрируемых рисунком, действующая силанаправлена вправо, но под разными углами. Всвязи с этимпоявляется компонент силы, направленный вниз, который стремится погрузить кол в землю(см. рис. 10.3, б. в) или направленный вверх и стремящийся вытянуть кол изземли (см. рис. 10.3, д). Компонент, направленный повертикали, отсутствует (см. рис.10.3, а). Согласно принципу вращения махового колеса, колбудет вращаться по часовойстрелке (см. рис. 10.3, а, б, д), против нее (см. рис. 10.3, г) или вращения не будет (см. рис. 10.3, в). Если можно было быприложить силу в горизонтальном направлениичерез центр вращения, то кол переместился бы поступательно (см.рис. 10.3, е).

Корень зуба,расположенный в альвеоле, можносравнить с колом, вбитымв землю. Подобно такому колу,под действием приложенной силызуб может совершать поступательное и вращательное движения.

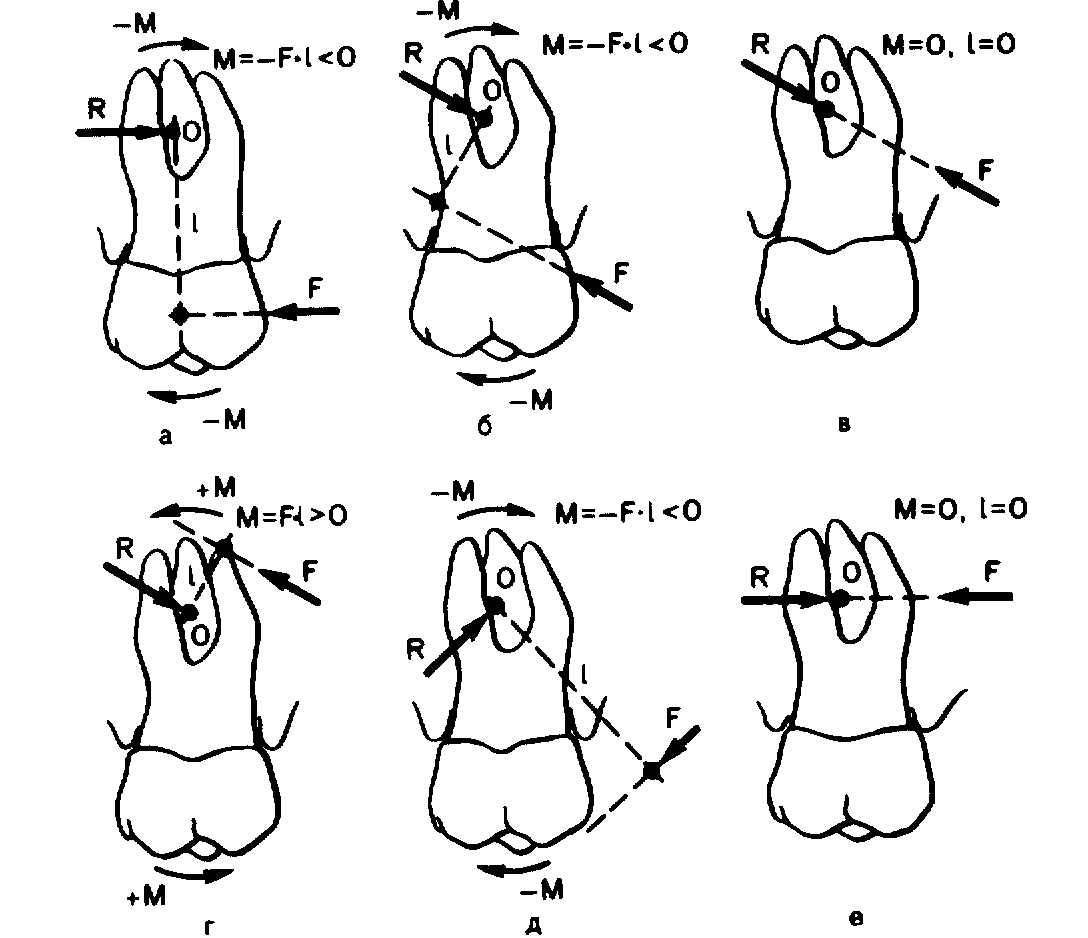

На рис. 10.4 схематично представлено действие в дистальном направлении активной силы F на первый постоянный моляр. Центр вращениязуба обычно находится награнице между средней и апикальнойтретью корня. В зависимости от егорасположения и направления активной силы F возможны следующие варианты перемещения моляра:

а) сила F направлена перпендикулярно вертикальной оси зуба, линияее действия проходитниже центра еговращения; результат — дистальное перемещение зуба с его дистальным наклоном;

6) сила F направленадистально и вверх,линия ее действия проходит ниже центравращения зуба, результат — дистальное перемещениезуба с дистальным наклоном его коронки и зубоальвеолярным укорочением;

в) сила F направлена дистально и вверх, линия ее действия проходит черезцентр вращениязуба, результат — дистальное перемещение зуба с зубоальвеолярным укорочением, но безнаклона;

г) сила F направленадистально и вверх,линия ее действия проходит выше центра вращения зуба,результат — ди-стальныйнаклон корней зуба с мезиальным наклоном его коронки и зубоальвеолярным укорочением;

Д) сила F направленадистально и вниз, линияее действияпроходит нижецентра вращения зуба, результат — ди-

265

Рис. 10.4. Виды воздействия активной силы F на верхний первый постоянный моляр.

О— центр вращения зуба; F — активная (действующая) сила; R — реактивная (противодействующая) сила; L — длина перпендикуляра, опущенного из центра вращения зуба на линию дейстия силы F; M — момент вращения (прямыми стрелками обозначено направление силы, вызывающей поступательное перемещение зуба, дугообразными — вращательное). Направлению воздействия по часовой стрелке соответствует дистальный наклон зуба, против часовой стрелки — мезиальный.

стальное перемещение зуба с дистальным наклоном его коронки и зубоальвеолярным удлинением;

е) сила F направлена дистально и перпендикулярно вертикальной оси зуба, линия ее действия проходит на уровне центра вращения; результат — поступательное перемещение зуба.

Анализируя представленные на схеме варианты силового воздействия на зуб, можно констатировать, что в зависимости от направления линии действия активной силы F и ее отношения к центру вращения зуба он может перемещаться в дистальном направлении с дистальным или мезиальным наклоном коронки, поступательно; одновременно может происходить зубоальвеолярное удлинение или укорочение. Для достижения поступательного (корпусного) перемещения зуба c помощью одной силы необходимо исключить вращательный момент путем максимального смещения центра вращения зуба

266

за его пределы. При показаниях к перемещению корня зуба без значительного смещения его коронки силу нужно приложить в области середины корня. Для предупреждения наклона перемещаемого зуба сочетают прямолинейное воздействие на него с воздействием обратной пары сил, т. е. с вращательным воздействием. Поступательного перемещения зуба достигают при оптимальном соотношении между названными силовыми воздействиями.