- •No ортодонтии

- •Предисловие

- •Глава 1 эпидемиология зубочелюстных аномалий. Принципы организации ортодонтической помощи и вопросы диспансеризации

- •1.1. Эпидемиологическое изучение

- •1.2. Принципы организации ортодонтической помощи

- •1.3. Современное оснащение ортодонтического отделения и лаборатории

- •1.4. Динамическое наблюдение, проводимое ортодонтом

- •Глава 2 развитие и рост головы

- •2.1. Развитие и рост мозгового и лицевого отделов черепа

- •2.2 Взаимосвязь развития, роста

- •2.3. Морфологические особенности формирующейся зубочелюстной системы и их клиническая оценка

- •Глава 3 клиническая диагностика

- •3.1. Статическое исследование

- •3.2. Динамическое исследование

- •3.3. Исследование функций мышц зубочелюстной системы

- •3.4. Исследование функций зубочелюстной системы

- •3.5. Исследование взаимосвязи местных

- •Глава 4 биометрическая диагностика при изучении моделей челюстей

- •4.2. Размеры сегментов зубных дуг и их соотношения

- •4.3. Размеры зубных дуг и их форма

- •4.4. Размеры альвеолярных отростков и неба

- •Глава 5 антропометрическая и фотометрическая диагностика

- •5.1. Антропометрическое исследование головы

- •5.2. Фотометрическое исследование головы

- •Глава 6 рентгенологическая диагностика

- •6.1. Панорамная рентгенография

- •6.3. Определение направления роста челюстей для уточнения планирования ортодонтического лечения

- •6.4. Телерентгенографическое исследование кистей рук

- •Глава 7 функциональная диагностика

- •7.1. Исследование кожи, слизистой оболочки и пародонта

- •7.2. Исследование мышц зубочелюстной системы

- •Глава 8 развитие ортодонтической диагностики

- •8.1. Основные этапы развития представления о норме и патологии в ортодонтии

- •8.2. Основные этапы разработки классификаций зубочелюстных аномалий

- •8.3. Постановка диагноза

- •8.4. Применение эвм для диагностики зубочелюстных аномалий

- •Глава 9 планирование ортодонтического лечения

- •9.1. Показания к ортодонтическому лечению

- •9.2. Задачи ортодонта при лечении детей с кариесом зубов, заболеваниями краевого пародонта и плохим гигиеническим состоянием полости рта

- •9.3. Определение степени выраженности

- •9.4. Планирование ортодонтического лечения с учетом контакта больного с врачом

- •9.5. Медико-генетическое консультирование

- •Глава 10 конструирование аппаратов и основы ортодонтического лечения

- •10.1. Условия, необходимые для исправления зубочелюстных аномалий

- •10.2. Классификация ортодонтических аппаратов

- •10.3. Биомеханика ортодонтического перемещения зубов

- •10.4. Физиологические изменения в зубочелюстной системе при воздействии ортодонтических аппаратов

- •10.5. Биоморфологические изменения в зубочелюстной системе при воздействии ортодонтических аппаратов

- •10.6. Особенности гистологического строения твердых и мягких тканей зубов при зубочелюстных аномалиях

- •Ортодонтическая лабораторная техника

- •11.1. Детали внутриротовых несъемных ортодонтических аппаратов и технология их изготовления

- •11.2. Детали внутриротовых съемных ортодонтических аппаратов и технология их изготовления

- •11.3. Детали внеротовых ортодонтических

- •Глава 12 профилактика зубочелюстно-лицевых аномалий

- •12.1. Вредные привычки и их устранение

- •III.Зафиксированные позотонические рефлексы, определяющие неправильное положение частей тела в покое:

- •12.2. Нарушения речи и их устранение

- •12.3. Профилактические мероприятия по ортодонтии в различных возрастных периодах

- •8) Шинирование зубов при пародонтозе;

- •Глава 13 зубные аномалии

- •13.1. Аномалии формы, величины зубов и структуры их твердых тканей

- •13.2. Аномалии числа зубов

- •I. Морфологические отклонения:

- •II. Функциональные отклонения:

- •13.3. Аномалии сроков прорезывания зубов

- •Аномалии положения зубов

- •14.1. Аномалии положения зубов в трансверсальном направлении

- •14.2. Аномалии положения зубов в сагиттальном направлении

- •14.3. Аномалии положения зубов в вертикальном направлении

- •14.4. Поворот зуба вокруг его продольной оси и транспозиция зубов

- •Глава 15 аномалии зубных дуг

- •15.2. Аномалии зубных дуг в сагиттальном направлении

- •15.3. Аномалии зубных дуг в вертикальном направлении

- •15.4. Сочетанные аномалии зубных дуг

- •Глава 16 аномалии прикуса

- •1) Вестибулолингвальная дуга для нижней челюсти, длина которой в области премоляра с язычной стороны может быть различной;

- •16.2. Мезиальный прикус

- •16.3. Перекрестный прикус

- •16.4. Глубокий прикус

- •16.5. Открытый прикус

- •Глава 17 зубочелюстные аномалии и деформации, обусловленные врожденными пороками развития челюстей, лица и других органов

- •17.1. Врожденная расщелина в челюстно-лицевой области

- •17.2. Системные аномалии развития

- •Зубочелюстные аномалии и деформации, обусловленные воспалительными процессами, травматическими и другими повреждениями

- •1В.1. Последствия кариеса и других воспалительных поражений зубов

- •18.3. Повреждение временных и постоянных зубов

- •18.4. Нарушение пародонта

- •18.5. Повреждение височно-нижнечелюстных суставов

- •Глава 19 комплексное лечение зубочелюстных аномалий и деформаций

- •19.1. Психологическая подготовка и психотерапия

- •19.2. Миотерапия

- •19.3. Физио- и рефлексотерапия

- •19.4. Хирургическое лечение

- •19.5. Избирательное пришлифовывание эмали отдельных зубов

- •Глава 20 лечение врожденных и приобретенных зубочелюстно-лицевых аномалий с помощью эджуайз-техники

- •20.1. Преимущества эджуайз-техники и достижение оптимальной окклюзии

- •20.2. Ошибки, допускаемые при лечении с помощью эджуайз-техники, и их устранение

- •20.3. Устранение аномалий положения зубов, нарушений формы и размеров зубных дуг

- •4) Сочетания аномалий положения отдельных зубов и аномалий прикуса в сагиттальном, трансверсальном и вертикальном направлениях;

- •5) Периода формирования прикуса;

- •6) Состояния перемещаемых зубов;

- •7) Избранного метода лечения — ортодонтического или сочетанного с хирургическим и др ;

- •20.4. Устранение аномалий прикуса

- •20.5. Применение эджуайз-техники в сочетании со съемными ортодонти чески ми аппаратами

- •Глава 21 ретенция результатов комплексного лечения зубочелюстно-лицевых аномалий

- •21.1. Завершение лечения с помощью эджуайз-техники и съемных ортодонтических аппаратов

- •21.2. Причины рецидивов зубочелюстно-лицевых аномалий

- •21.3. Рекомендации относительно начала, проведения и завершения комплексного лечения зубночелюстно-лицевых аномалий

- •Глава 1. Эпидемиология зубочелюстньк аномалий. Принципы ор- ганизации ортодонтическои помощи и вопросы диспан- серизации ................................................... .......... ....... 6

- •1 4. Динамическое наблюдение, проводимое ортодон-

- •Глава 2. Развитие и рост головы................... .. .. ............ . . .... 58

- •Глава 3. Клиническая диагностика. Ф. Я. Хорошилкина,

- •Глава 4. Биометрическая диагностика при изучении моделей челюстей. Ф. Я. Хорошилкина, ю. М. Малыгин............. 99

- •Глава 5 Антропометрическая и фотометрическая диагностика.

- •Глава 6. Рентгенологическая диагностика. Ф. Я. Хорошилкина . 144

- •Глава 7 Функциональная диагностика. Ф. Я. Хорошилкина,

- •Глава 8. Развитие ортодонтическои диагностики.............. .... ...... 219

- •Глава 9. Планирование ортодонтического лечения .......... 241

- •Глава 10. Конструирование аппаратов и основы ортодонтического

- •Глава 11. Ортодонтическая лабораторная техника.

- •Глава 12. Профилактика зубочелюстно-лицевых аномалий.

- •Глава 13. Зубные аномалии. Ф. Я. Хорошилкина .......................... 347

- •Глава 14. Аномалии положения зубов. Ф. Я. Хорошилкина,

- •Глава 15 Аномалии зубных дуг. Ф. Я. Хорошилкина,

- •Глава 16. Аномалии прикуса.......................................................... 437

- •Глава 17. Зубочелюстные аномалии и деформации, обусловленные врожденными пороками развития челюстей, лица и

- •Глава 18. Зубочелюстные аномалии и деформации, обусловлен- ные воспалительными процессами, травматическими и

- •Глава 19. Комплексное лечение зубочелюстных аномалий и деформаций .......................................................... ........ ... 607

- •Глава 20. Лечение врожденных и приобретенных зубочелюстно-лицевых аномалий с помощью эджуанз-техники.

- •Глава 21. Ретенция результатов комплексного лечения зубоче-

6.3. Определение направления роста челюстей для уточнения планирования ортодонтического лечения

Прогнозированию основного направления роста нижней челюсти стали уделять внимание лишь в последние 20 лет. Данные таких исследований имеют большое теоретическое и практическое значение для выбора оптимального периода начала ортодонтического лечения сагиттальных и вертикальных аномалий прикуса, определения плана лечения, выбора его способов и прогнозирования результатов

A Bjdik(1963), Э. Я. Варес (1969) установили, что в норме рост челюстей происходит вниз и вперед под углом 50° к плоскости переднего основания черепа (NS)При анализе боковых ТРГ головы, получаемых у одних и тех же обследованных ежегодно в течение 12 лет, A Bjoik(1963) установил, кроме нейтрального типа роста, еще два основных варианта направления роста нижней челюсти: 1) в переднем направлении, когда в процессе роста она перемещается вперед и вверх (передняя ротация); 2) в заднем направлении, когда она перемещается назад и вниз (задняя ротация).

R. Ricketts(1972) и Р. Schopf(1982)различают два типа роста нижней челюсти — горизонтальный и вертикальный, которые соответствуют передней и задней ротации по A. Bj6ik.Аналогичное мнение высказывают Libaи Canon(рис 6 12).

S Odegaid(1970), A. Bjoikи V. Skiellei(1972), R Isaacsonи соавт (1977) считают, что линейный рост нижней челюсти по направлению вниз и вперед встречается редко

По мнению J. A Saizman(1966), ротация нижней челюсти происходи г в результате изменения углов наклона продольных осей резцов нижней челюсти к резцам верхней челюсти В. Solow (1980) указывает, что передняя ротация нижней челюсти происходит в отсутствие контакта верхних и нижних резцов.

R. Isaacsonи соавт. (1978), В. Hilgren(1980) и др объясняют мандибулярную ротацию нарушением баланса между вертикальным ростом верхней и нижней челюстей В случае преобладания вертикального роста нижней челюсти в области суставных головок (кондилярный рост) над ростом верхней челюсти в области швов, соединяющих ее с костями черепа, и недоста-

186

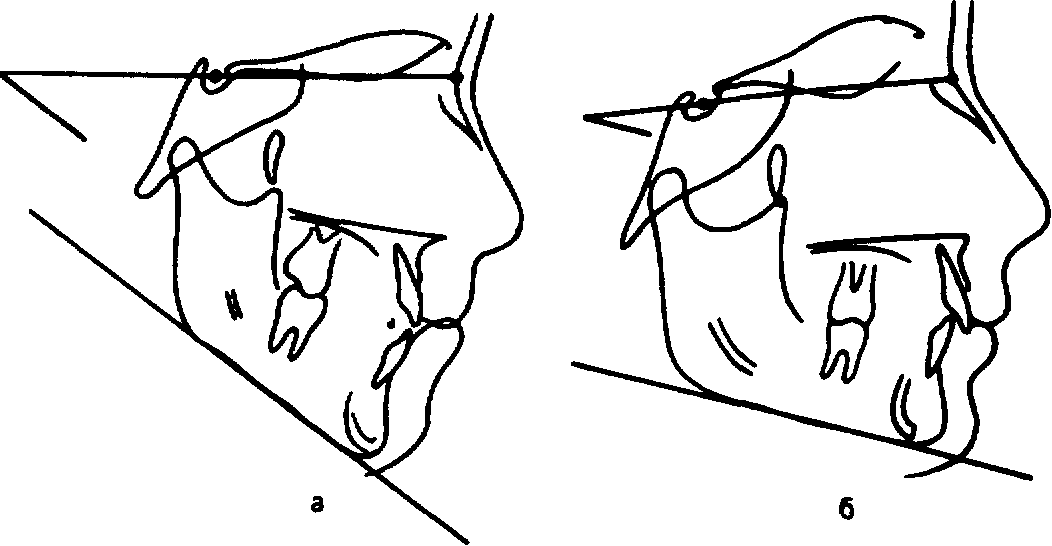

Рис 6 12. Прогнозирование типа ротации нижней челюсти по Либа и Каррону. Контуры твердых и мягких тканей, скопированные с боковых телерентгенограмм головы, типичные для задней (а) и передней (б) ротации нижней челюсти

точным ростом альвеолярных отростков челюстей наблюдается передняя ротация, при равенстве названных компонентов — направление роста вниз и вперед, в случае преобладания последних компонентов — задняя ротация.

Методы прогнозирования типа роста нижней челюсти подразделяют на динамические, метрические и структурные. При использовании динамических методов прогнозирования сопоставляют путем наложения две боковые ТРГ головы обследованного, полученные в различные возрастные периоды. Такой информации недостаточно, поскольку направление роста челюстей нельзя рассматривать как стабильное [Bjork А., 1966;

Lalla P., GianellyA., 1976].Кроме того, ремоделирующие процессы в костной ткани края нижней челюсти, по мнению A.Bjork (1963), О. Enlowи О Harris(1964), маскируют направление ее ротации. Отрицательным является и то, что в периоде исследования (от 8 мес до 1—2 лет) больной не получает ортодон-тической помощи.

Метрические методы прогнозирования роста основаны на определении размеров лицевого скелета и их соотношений. А Bjork (1963), основываясь на динамических исследованиях, предложил метод изучения боковых ТРГ головы, включающий определение угловых и линейных размеров. Автор установил средние величины изученных параметров (угловых NSAr, SArGo, Ai-GoGn, Sum, NSMP, SpPMP,отношения SGo/NGn)и их изменения при горизонтальном и вертикальном типах роста челюстей. Однако А. Bjork не представил данных о значимости каждого параметра, определяющего тип роста нижней челюсти, что затрудняет его индивидуальное определение.

187

I. Pfeller, D. Irobety(1975) для диагностики типа роста нижней челюсти предложили оценивать величину как нижнего гениального угла (NGoGn),так и верхнего (NGoAr).Если величина нижнего гениального угла больше величины верхнего, то имеется тенденция к передней ротации нижней челюсти, если наоборот — то к задней ротации.

Т. Racosi(1982) при использовании метода прогнозирования типа роста нижней челюсти, предложенного I. Pfeller иD. Irobety(1975), рекомендовал определять размеры угловNGoAr, NGoGn, SpPMP.Для горизонтального типа роста нижней челюсти характерно уменьшение углов SpPMP и NGoGn, а для вертикального — увеличение углов NGoGn, SpPMP и уменьшение угла NGoAr. Недостаток этих методик заключается в том, что не удается установить величины, характерные для нейтрального типа роста нижней челюсти.

А. А. Эль-Нофели (1964), Л. В. Тихова (1985), J. Jai-aback(1983) для оценки типа роста челюстей использовали отношение задней лицевой высоты к передней. В случаях, когда эта пропорция по Ярабаку меньше 0,62, имеет место горизонтальный тип роста, более 0,65 — вертикальный. Величина соотношения в пределах от 0,62 до 0,65 свидетельствует о нейтральном типе роста. Для диагностики типа роста нижней челюсти следует определять величину углов основания черепа (NSBaи NSAr).Если величина этих углов больше средней, то можно ожидать заднюю ротацию нижней челюсти.

Ф. Я. Хорошилкина (1970) отмечает, что угол NSMP,равный 35° или больше, характеризует вертикальный тип роста нижней челюсти, а равный 32° или меньше — горизонтальный. ,

J. Odegaard(1970) установил высокие положительные корреляционные взаимосвязи между углом ArGoGnи ротацией нижней челюсти. Р. Schopf(1982) объединил методы Бъорка и Хассунда, выделив параметры, наиболее значимые для определения типа роста нижней челюсти в периоде сменного прикуса. F. Faick(1983) выявил высокие корреляции между пере- ^ дней ротацией нижней челюсти и увеличением ширины ветвей;

нижней челюсти. L. Jahnston(1968) и R. Ricketts(1972)предло-} жили компьютерные методы прогнозирования типа роста | нижней челюсти, но, по мнению Е. Wittsи соавт. (1977) и|D. Durlacи Е. Witts (1980), достоверность данных, полученных* этими методами, низкая. •|

По данным L. Jahnston(1968), A.Bjork (1969), D. Durlacи| Е. Witts(1980), метрические методы прогнозирования типа| ротации нижней челюсти имеют очень низкие корреляции по, отношению к действительному типу роста. »{

Структурный анализ по Бъорку включает определение осо?| бенностей строения нижней челюсти и ее отдельных участков

188

а именно направления канала нижней челюсти, величины ее углов, ширины симфиза и его кортикального слоя, длины ветвей нижней челюсти.

L. M. Liebaи С. Charron(1976) на основе исследований, проведенных А. Bjork и R. Ricketts,разработали структурный метод прогнозирования ротации нижней челюсти с учетом 10 параметров (табл. 6.4):

1) направления шеек мыщелков суставных отростков нижней челюсти;

2) выраженности коронарного отростка по отношению к суставному отростку;

3) ширины ветвей нижней челюсти;

4) величины углов нижней челюсти;

5) изогнутости нижнего края тела нижней челюсти;

6) ширины костного подбородка;

7) ширины кортикального слоя симфиза;

8) длины ветвей нижней челюсти;

9) величины межрезцового угла;

10) направления нижнечелюстного канала.

Фактор 10 — направление нижнечелюстного канала — авторами не включен в таблицу в связи с трудностью выявления канала на боковых ТРГ головы. Оценка значимости каждого фактора производится в баллах от —2 до +2. Сумма баллов, отражающих оценку 9 параметров, дает возможность определять направление роста нижней челюсти: 0 баллов — нейтральный тип роста, положительное число — вертикальный тип роста, т. е. задняя ротация; отрицательное число — горизонтальный тип роста, т. е. передняя ротация.

D. Durlacи Е. Witts (1980), A. Altuna et al.(1971) также применяли структурные методы анализа боковых ТРГ головы. Авторы указывают, что, несмотря на относительно простое определение типа роста нижней челюсти с помощью этих методов, они субъективны и, так же как при метрических методах, полученные данные имеют низкую корреляцию по отношению к наблюдающемуся росту.

R. Isaacson(1982) предлагает для диагностики типа роста нижней челюсти находить «центр» ее роста. Методом наложения двух боковых ТРГ головы, полученных через определенные промежутки времени, устанавливают смещение точек А и Pg и из середины полученных отрезков опускают перпендикуляры. Место их пересечения автор характеризует как центр ротации нижней челюсти. Оценку положения такого центра производят в двухмерной системе координат от точки, расположенной на скате мезиального щечного бугра первого нижнего моляра: ось абсцисс — окклюзионная плоскость, ось ординат — перпендикуляр к окклюзионной плоскости. По данным автора, центр

189

Таблица 6.4. Прогнозирование типа ротации нижней челюсти

|

Фактор |

Величина фактора, баллы | |||

|

Направление шеек мыщелков |

Назад -1 |

Норма 0 |

Вперед 1 |

Сильно вперед 2 |

|

Выраженность коронарного отростка |

Незначительная -1 |

Норма 0 |

Значительная 1 |

— |

|

Ширина ветвей нижней челюсти |

Узкая -1 |

Норма 0 |

Широкая 1 |

Очень широкая 2 |

|

Величина углов нижней челюсти |

Большие |

Норма 0 |

Небольшие 1 |

Малые 2 |

|

Изогнутость нижнего контура нижней челюсти |

Выраженная |

Норма 0 |

Мало выраженная I |

Невыраженная 2 |

|

Ширина симфиза |

Узкий -1 |

Норма 0 |

Широкий 1 |

Очень широкий 2 |

|

Ширина кортикального слоя симфиза |

Тонкий -1 |

Норма 0 |

— |

— |

|

Длина ветвей нижней челюсти |

Короткая |

Норма 0 |

Длинная 1 |

— |

|

Величина межрезцового угла |

Менее острый -1 |

Норма 0 |

Тупой 1 |

Очень тупой 2 |

ротации, характеризующий нейтральный тип роста, находится в бесконечности; центры, расположенные ниже окклюзионной плоскости, свидетельствуют о вертикальном типе роста, выше — о горизонтальном типе.

И. В. Токаревич (1986) выявил типичное строение лицевого скелета при дистальном прикусе, сочетающемся с различными типами роста нижней челюсти.

Привертикальном типе роста нижней челюсти лицо в профиль выпуклое, что обусловлено значительным несоответствием общих (передней и задней) высот лицевого скелета»;

Апикальный базис нижнего зубного ряда, тело нижней челю-| сти, высота и ширина ее ветвей уменьшены, ее симфиз удли*. нен и истончен, кортикальный слой в области точки Gn не| выражен. Выемка на наружном крае тела нижней челюсти! углублена. Плоскости оснований верхней и нижней челюстей наклонены вперед и вниз. ^

190

При горизонтальном типе роста нижней челюсти лицо в профиль менее выпуклое, чем при вертикальном, тело нижней челюсти расположено более горизонтально, ее недоразвитие менее выражено, ветви широкие, их высота не нарушена. Симфиз нижней челюсти короткий и широкий, кортикальный слой в области точки Gn более выражен. По Schulhofи Bogha(1975),\V. J.В. Houston(1979), данные, полученные метрическими методами, достоверны у 78% обследованных, структурными —v85%. Компьютерные методы прогноза позволяют получить данные, достоверные в 70—80% случаев. По мнению\V. J.В. Houston(1982), Н. Е. Thompson(1971), необходимо учитывать направление роста нижней челюсти при выборе плана лечения. В. Solow(1966), R. Rickettsи соавт. (1972) подчеркивают, что благоприятное направление роста нижней челюсти способствует сокращению сроков ортодонтического лечения.

По мнению A. Bjorkи соавт. (1972), Н. Stocknsch(1978), Н. G. Sergi(1982), тип роста нижней челюсти может влиять на длительность лечения зубочелюстных аномалий и прогноз.

R. Isaacsonи соавт. (1982) указывают, что при открытом прикусе в случаях передней ротации нижней челюсти возможна саморегуляция аномалии в сравнительно короткий срок;при задней ротации нарушения нарастают с возрастом и затрудняется коррекция открытого прикуса; при глубоком прикусе— наоборот.

Н. Stocknsch(1978), Н. G. Sergi(1982) предлагают для лечения пациентов с сагиттальными аномалиями прикуса и горизонтальным типом роста нижней челюсти использовать функционально-направляющие аппараты в сочетании с внеро-товой тягой. В случае вертикального типа роста нижней челюсти рекомендуют удаление отдельных зубов.

J. Koch(1978) и Н. Stockfisch(1978) объясняют рецидивы глубокого дистального прикуса за счет горизонтального типа роста нижней челюсти, в связи с чем предлагают увеличить сроки ретенции до 20-летнего возраста.

Для устранения дистального прикуса, сочетающегося с вертикальным типом роста нижней челюсти, рекомендуется применять комплексный метод лечения, так как направление Роста нижней челюсти затрудняет устранение сагиттального крушения прикуса. Ортодонтический метод лечения показан вгех случаях, Когда сагиттальное несоответствие в расположе-"чи и размерах челюстей незначительно и наблюдается глубо-к0^резцовое перекрытие.

Для устранения дистального прикуса, сочетающегося с ^Ризонтальным типом роста нижней челюсти, показан в Ровном Ортодонтический метод лечения. Прогнозлечения ^Кой аномалии благоприятный, так как рост нижнейчелюсти

191

в переднем направлении способствует устранению сагиттального несоответствия размеров и расположения челюстей.

Одной из причин рецидивов аномалий прикуса после их лечения может быть нарушенное динамическое равновесие мышц зубочелюстной области и шеи. Для их предотвращения необходимо учитывать функциональное состояние этих мышц.

Вертикальное положение головы обеспечивается равновесием сил действия мышц, находящихся впереди и позади от затылочных мыщелков. Мыщелки являются опорой для головы на позвоночном столбе. Функция задних мышц шеи уравновешивается силой тяжести головы и функциональным состоянием передней группы мышц шеи, в том числе жевательных и мышц, расположенных выше и ниже подъязычной кости. Изменение положения головы может вызвать нарушение рост^ и развития челюстей.

В. Solowи A. Tallgrenизучали естественное расположение головы с учетом следующих точек: CV,ip —нижней задней:. точки тела II шейного позвонка, CV^ap— нижней задней точки-тела IV шейного позвонка, CV,ap—верхней задней точки;

зубовидного отростка II шейного позвонка, а также с анализом размеров углов CV,ipCV,apNS, CV„ipCV,apNS, CV,ipCV,apCV„ip,' CV^ipCV^apFH, CV^ipCV,apFH.

Способ, предложенный В. Solow и A. Tallgren,можно приме-. нять для оценки естественного расположения головы. Отображе», ние такого положения на боковых ТРГ головы возможно получить^ при отказе от применения цефалостата. В этом случае качество" снимков ухудшается, что снижает возможность получения дос^| товерных данных о строении лицевого скелета обследованного.!

J. Delaireпри телерентгенологическом исследовании пред»' ложил использовать касательную к плоскости кливуса. В пери-^ оде постоянного прикуса и в отсутствие аномалий зубочелюстной системы эта линия касается вершины зубовидного от* ростка II шейного позвонка. Автор отметил, что при ортогна-г тическом и аномальном прикусах во время наклона головы положение вершины зубовидного отростка 11 шейного позвонка относительно касательной к кливусу не изменяется. Такие же данные получены Ф. Я. Хорошилкиной и соавт. (1986). .

L.Т. Cook,изучив положение зубовидного отростка Ц шейного позвонка, отметил, что с возрастом суставная поверх^ ность зубовидного отростка этого позвонка приближаетсяК касательной к кливусу. ^

Изучая расположение зубовидного отростка С^по отношению к касательной к кливусу в процессе лечения зубочелюст-ных аномалий, С. Кпарр установила три варианта взаимоотг ношении: зубовидный отросток не достигает базилярной ли?" нии, касается ее или пересекает касательную к кливусу.

192

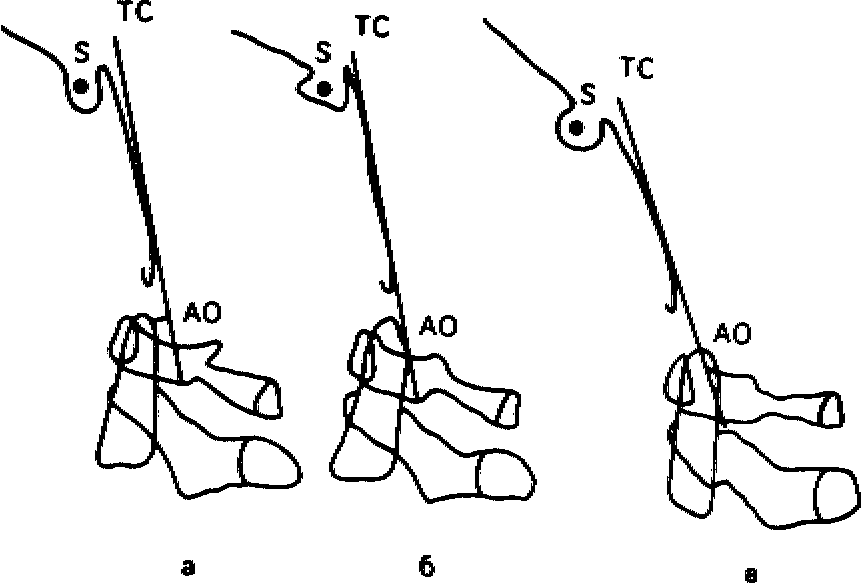

Рис. 6.13. Варианты положения зубовидного отростка II шейного позвонка по отношению к касательной к кливусу (ТС).

а — отросток не достигает касательной (величина ТС—АО отрицательная); б — соприкасается с касательной (величина ТС—АО равна нулю); в — пересекает касательную к кливусу (величина ТС—АО положительная).

С возрастом и в результате лечения зубовидный отростокС,. из первого и третьего положения переходит во второе,т. е. достигает касательной к кливусу. Нарушения функций глотания, жевания, дыхания, речии осанки, а такжевредные привычки могут обусловливать первое и третье положение зубовидного отростка.

И. В. Токаревич рекомендует учитывать расположение зубовидного отростка перед началом лечения зубочелюстных аномалий. Если касательная к кливусу пересекает зубовидный отросток С,,, то прилечении аномалий прикуса целесообразно удалять отдельные зубыс целью предупреждения рецидива нарушений, если же не достигает, то к удалению зубов нет ортодонтических показаний (рис. 6.13).

A. Bertrangпредложил использовать точку Ах (точка середины тела I шейного позвонка) как наиболее устойчивую для оценки положения головы, а также определил взаимосвязь черепно-лицевой морфологии и положения шейного отдела позвоночника по величине угла NSAx.При правильном расположении головы и шейного отдела позвоночника он равен 126,2°. Уменьшение угла NSAx характерно для дистального прикуса,аувеличение — для мезиального. Выявлены высокие корреляционные взаимосвязи между нарушениями прикуса и ориентацией головы.

Подъязычная кость в отличие от остальных костей черепа ишеи не сочленяется с другими костями. К ней прикрепляются мышцы, связки и фасции черепа, нижней челюсти и глотки. В этом состоит своеобразие ее взаимоотношений с окружаю-

"^зрб 193

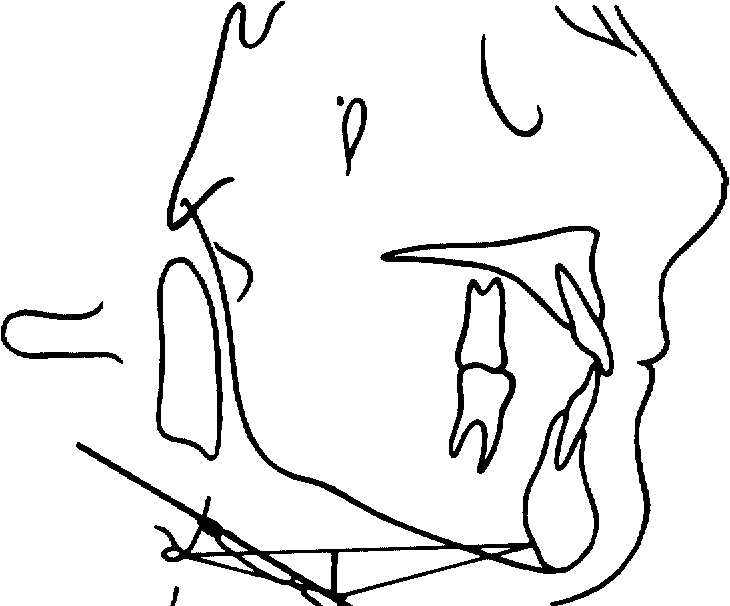

Рис. 6.14. Определение

положения подъязычной кости на

боковой телерентгенограмме головы

по Бибби и Престону (схема).

щими тканями и органами. Положение подъязычной кости отчасти отражает напряжение мышц, связок и фасций, прикрепляющихся к ней, в связи с чем представляет интерес изучение ее положения при ортогнатическом прикусе и аномалиях зубочелюстной системы.

Определить положение подъязычной кости трудно в связи с ее подвижностью. Т. Graber, M. L. Stepovich, J. R. Thompson и др. выявили вариабельность положения подъязычной кости даже при незначительном изменении положения головы.

Сведения о положении подъязычной кости противоречивы, что связано с тем, что перечисленные выше авторы использовали в качестве плоскости ссылки плоскость переднего основания черепа.

С целью уменьшить влияние положения головы на положение подъязычной кости R. Bibbyи С. В. Prestonпредложили способ анализа боковых ТРГ головы, включающий изучение «подъязычного треугольника» (рис. 6.14). На боковых ТРГ головы они обозначали следующие точки: Сщ — нижнепереднюю точку III шейного позвонка; RGn —нижнезаднюю точку симфиза нижней челюсти; Н — верхнепереднюю точку тела подъязычной кости; АА — переднюю точку 1шейного позвонка;

PNS—конец задней носовой ости. Проводили плоскость HP (подъязычная плоскость) от точки Н через ось больших рогов подъязычной кости. Определяли угол HP —задневерхний угол, образованный пересечением RGnC^и HP.Авторы вычерчивали «подъязычный треугольник», размеры которого свидетельствуют, что расположение подъязычной кости менее вариабельно, чем указывали названные выше исследователи.

И. В. Токаревич (1986) установил, что при постоянном ортогнатическом прикусе большие рога подъязычной кости

194

расположены выше, чем в периодесмены зубов. Придисталь-ном прикусе подъязычная костьрасположена ниже, чем при ортогнатическом. Крометого, ее положениезависит от изменения расположения головы в переднезаднем направлении.

Изучение расположения головы и подъязычной костина боковых ТРГголовы в динамике дает возможность судить о функциональном состоянии мышц зубочелюстно-лицевой области и шеи. Это позволяет прогнозировать продолжительность ретенционного периода после устранения аномалий прикуса, что важно для бсзрецидивного лечения нарушений смыкания зубных рядов.