Акунц К. Б. - Атлас оперативной гинекологии / ГЛАВА VII - Дополнительные хирургические вмешательства

.docГЛАВА VII.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА.

Рис. 7.1 Шов мочеточника

а - анастомоз "конец в конец"

б - инвагинация расщепленного проксимального конца мочеточника в перевязанный дистальный конец мочеточника по типу "конец в бок"

в - шов с расщеплением дистального конца мочеточника

Рис. 7.2 Операция Миротворцева

а - мочеточник выделен и уложен на сигмовидную кишку по ходу tenia libera; складки серозной оболочки кишки над мочеточником сшивают с захватом его серозной оболочки

б - мочеточник сшивают с кишкой по типу "конец в бок"

в - анастомоз покрывают брюшиной

Рис. 7.3 Пересадка мочеточников в ректо-сигмоидный отдел кишки.

а - полуовальный разрез пристеночной брюшины

б - подшивание мочеточника к боковой стенке кишки и его пересечение

в - подшивание конца мочеточника к слизистой оболочке кишки

г, д - наложение второго ряда швов (слева)

е - экстраперитонизация анастомоза

Рис. 7.4 Операция Тихова

а - линия разреза пристеночной брюшины; мочеточник выведен и фиксирован к стенке толстой кишки; дистальный конец мочеточника перевязан, выше которой Он пересечен

б - мочеточник введен в просвет тазовой части сигмовидной кишки; внутренний листок пристеночной брюшины пришит к боковой стенке кишки

в - рана кишки ушита: анастомоз прикрыт наружным листком разреза пристеночной брюшиной

Рис. 7.5 Пересадка мочеточника в мочевой пузырь.

а - нижний конец мочеточника разрезан пополам и одна его половина прошита тонким кетгутом, проведенным через отверстие в стенке мочевого пузыря (1) раздвоенный конец мочеточника подшивают узловатыми П-образными швами к краю отверстия (2)

б - мочеточник подшит к отверстию в стенке мочевого пузыря узловатыми кетгутовыми швами.

рис 7.6 Перерезывание сращений с кишкой ножницами. Брюшину пытаются отделить тупым путем и только если это не удается, продолжают отделение ножницами

рис 7.7 Схема обшивания края перерезанного сальника. Наложен скорняжный шов и той же иглой обкалывается кровоточащий сосуд, Остается протащить иглу и связать концы нитки, а затем же самое

Рис. 7.8 Строение стенки тонкой кишки: поверхность стенки снабжена ворсинками для абсорбции необходимых питательных веществ. На срезе двух ворсинок видны центральные сосуды или капилляры ворсинок

1. а - серозная оболочка (tunica serosa)

б - подсерозная основа (tela subserosa)

2. наружные мышцы

а - круговой слой (stratum circulate)

б - продольный слой (stratum longitudinale)

3. подслизистая основа (tela submucosa)

4. слизистая оболочка (tunica mucosa)

а - продольный разрез сосудистой сети ворсинок

б - кубический эпителий

в - lamina propria, гладкие мышечные клетки, кровеносные сосуды

г - центральные лимфатические капилляры

д - отверстия крипт

е - собственная мышечная пластинка слизистой оболочки (lamina muscularis mucosae)

Рис. 7.9 Схема расположения слоев кишки

v.g. - слизистая с ее ворсинками и железами

s.c. - stratum celullare, клетчатка

t - поперечно перерезанные круговые мышцы

l - продольный слой мышц

p - peritoneum. Видно положение швов, которые должны легко прорезаться - тонкие швы и один более толстый, который прорезаться не может, потому что захватывает клетчатку

Рис. 7.10 Схема расположения двух этажей швов на зашитой ранее кишки; глубокий шов соединяющий все слои и останавливающий кровь, поверхностный укрывает глубокий и обеспечивает полную герметизацию.

Рис. 7.11 Травмы тонкой кишки

а - простая травма

б, в - двухрядный шов

г, д - реанастомоз "конец в конец" при обширных травмах

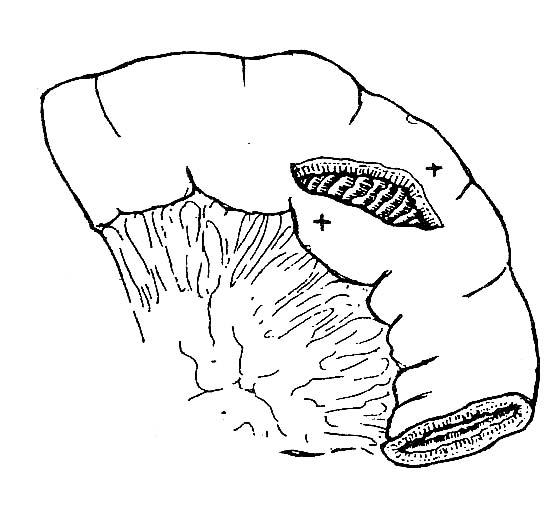

Рис. 7.12 Схема косой раны тонкой кишки. Крестиками обозначены, где надо захватывать стенку кишки, чтобы растянуть рану, превратить ее из почти продольной в поперечную

Рис. 7.13 Края раны захватываются пинцетами и растягиваются так, чтобы рана сделалась поперечной

Рис. 7.14 Наложение глубокого соединяющего и останавливающего кровь шва, проходящего через все слои кишки. Шов этот может быть скорняжный, как изображено здесь, или узловатый, что легко себе представить

Рис. 7.15 Наложение второго этажа швов (узловатых) для укрытия брюшиной глубокого шва

Рис. 7.16 Наложение второго этажа швов; часть швов уже завязана

Рис. 7.17 Схема продольного узловатого шва на кишку

а - на отверстие кишки наложен один узловатый шов. Последовательность вколов и выколов обозначены цифрами 1,2,3,4. Пунктиром показано прохождение нитки в полости кишки.

Рис. 7.18 Техника наложения анастомоза на просвет кишки "бок в бок"

Мягкие жомы наложены ближе к кишечной брыжейке. Длина отдела кишки, находящаяся выше жома равна 10-15 см, швы накладываются на расстоянии 0,3-0,5 см друг от друга. Задний непрерывный серо-серозный ряд швов накладывается по Lembert-у. Просвет кишки вскрывается параллельно линии швов.

Рис. 7.19 Техника наложения анастомоза "бок в бок" на просвет кишки

Начиная с угла, прошивной ряд швов анастомоза продолжается на переднюю стенку в виде шва по Schieden-y, ниткой, длиною в 20-25 см и круглой кишечной иглой.

На переднюю стенку анастомоза, через все ее слои, накладываются вворачивающиеся швы Schmieden-a.

Передний серо-серозный шов.

Рис. 7.20 Техника операции анастомоза кишки "конец в конец" в пределах резецируемого участка кишки лигируют сосуды брыжейки и рассекают. Мягкими кишечными жомами кишку пережимают с обеих сторон, затем иссекают.

Рис. 7.21 Круглой тонкой иглой, непрерывным швом соединяют серозные слои обоих отрезков по задней поверхности, затем мышечные края просветов кишки сначала по задней стенке, а затем по кругу, переходя на переднюю. Этим швом восстанавливается целость кишечной трубки на резецированном участке.

Рис. 7.22 На резецированном участке восстанавливается целость кишечной трубки. Дальше продолжается ушивание первой лигатуры, наложенной вначале на серозные поверхности задней стороны, постепенно переходя в круговую на переднюю поверхность кишки.

Рис. 7.23 Концы кишки оказываются соединенными двумя этажами швов: внутренним мышечно-мышечным и наружным серо-серозным.

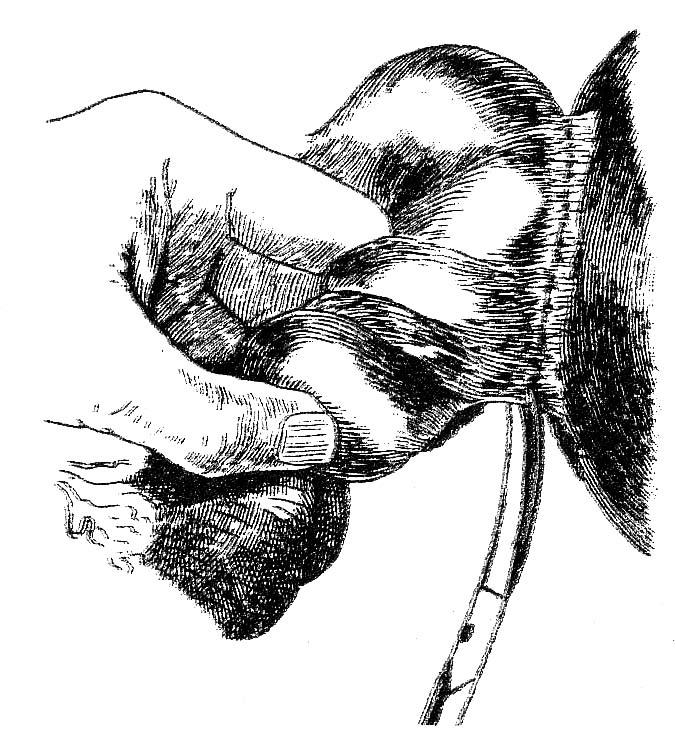

Рис. 7.24 Аппендэктомия (1)

Нижний полюс слепой кишки и червеобразный отросток выведены из брюшной полости через операционный разрез. По свободному краю брыжейки отростка проходит a. appendicularis.

На нижнем снимке - брыжейка червеобразного отростка рассекается, а захваченные зажимами ткани перевязываются.

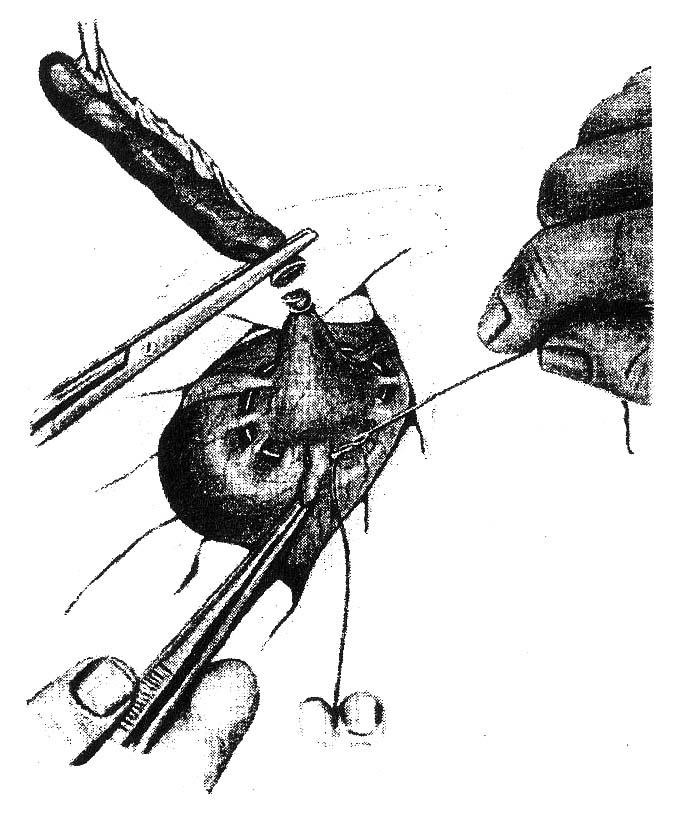

Рис. 7.24 Аппендэктомия (2). Скелетирование червеобразного отростка, накладывание кисетного шва

Вокруг основания культи червеобразного отростка, на стенку слепой кишки накладывается серо-мышечный кисетный шов. Основание отростка пережимается инструментом. На это место накладывается прочная кетгутовая лигатуры.

Дистальнее от лигатуры отросток вновь пережимается зажимом Кохера и по нижнему краю (между лигатурой и зажимом) отсекается отросток.

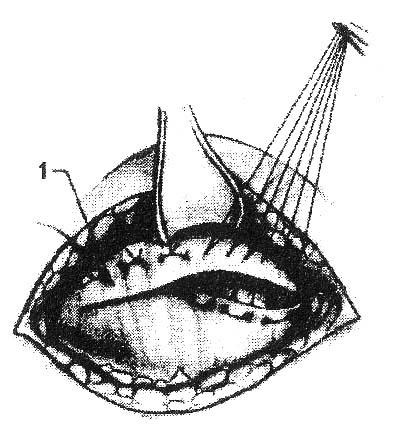

Рис. 7.24 Аппендэктомия (3). Погружение червеобразного отростка в кисетный шов

Культю червеобразного отростка смазывают раствором йода и анатомическим пинцетом внедряют в центр кисетного шва. Приподнимаются кисетные швы и постепенно затягиваются над погруженной культей. Накладывание Z-образного шва, с целью перитонизации не обязательно на месте погружения культи. Если слепая кишка воспалена, то культю аппендикулярного отростка можно не погружать в кисетный шов.

ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ПУПОЧНОЙ И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ГРЫЖАХ

Рис. 7.27 Операция грыжесечения при пупочной грыже

Дугообразный разрез, производимый ниже пупка, дает возможность отличного доступа. Грыжевой мешок отпрепаровывается от задней поверхности пупка острым способом

1. спайки пупка

2. m. rectos abdominis

3. грыжевой мешок

Рис. 7.28 Восстановление послеоперационной грыжи живота

Свежий разрез часто желательно производить перпендикулярно старому грыжевому рубцу

1. прежний разрез

Рис. 7.29 Для последующей дупликатуры апоневроза можно произвести разрез в поперечном направлении на влагалище прямой мышцы с обеих сторон грыжевого мешка

1. грыжа

2. m. rectos abdominis

3. расслабляющий разрез

Рис. 7.30 Расслабляющий разрез дает возможность обеспечить апоневротическую пластину на дефект в брюшной полости

1. внутренние косые мышцы

Рис. 7.31 Пупочная грыжа восстановлена

Традиционно используется "vest over pants" форма грыжесечения, однако только зашивание, без дупликации белой линии эффективно в той же мере

1. передний листок влагалища прямой мышцы

Рис. 7.32 Диаграмма, показывающая места, где помещаются инфицированные очаги

А - appendicitis. Скопление может быть:

1) в полости брюшины - осумкованный абсцесс,

2) в клетчатке p.p. - parametritis posterior - воспаление клетчатки широкой связки кзади от ligamentum rotundum

u - uterus

D - скопление в брюшине, дугласовой ямке

R - скопление в клетчатке, спереди от пузыря in cavo Retzii

р.а. - parametritis anterior, т.е воспаление клетчатки спереди и кнутри от ligamentum rotundum

a.s. - adnexitis sinistra - воспаление придатков матки. Само собой разумеется, что то же самое может быть и на правой стороне, и что относится равным образом к скоплениям, обозначенным буквами p.p. и р.а.

Рис. 7.33 Пути распространения инфекции в перианальном пространстве

1. внутренний сфинктер

2. продольная мышца

3. m. levator ani

4. наружный сфинктер

5. периректальное пространство

6. межсфинктерное пространство

7. fossa ischiorectale

8. перианальное пространство

Рис. 7.34 Диффузная боль

перитонит

панкреатит

лейкемия

ранний аппендицит

мезентериальный аденит

мезентериальный тромбоз

гастроэнтерит

аневризма

колит

кишечная непроходимость

метаболические, токсические и бактериальные причины

серповидно-клеточный кризис

Рис. 7.35 Боль в области верхнего правого квадрата

желчный пузырь и желчные протоки

гепатит

гепатический абсцесс

гепатомегалия, обусловленная конгестивными (застойными) нарушениями

пептическая язва

панкреатит

ретроцекальный аппендицит

почечная колика

герпес Zoster

ишемия миокарда

перикардит

пневмония

Рис. 7.36 Боль в области верхнего левого квадрата

гастрит

панкреатит

увеличение, разрыв, инфаркт, аневризма селезенки

почечная колика

герпес Zoster

ишемия миокарда

пневмония

эмпиема

Рис. 7.37 Боль в области нижнего правого квадрата

аппендицит

кишечная непроходимость

региональный энтерит

дивертикулит

холецистит

перфоративная язва

гематома брюшной стенки

эктопическая беременность

киста яичника или перекрут кисты

сальпингит

эндометрит

почечная колика

камень в мочеточнике

разрыв аневризмы

абсцесс в области m. psoas

Рис. 7.38 Боль в области нижнего левого квадрата

дивертикулит

кишечная непроходимость

аппендицит

гематома брюшной стенки

эктопическая беременность

киста яичника или перекрут кисты

сальпингит

эндометриоз

камень в мочеточнике

почечная колика

абсцесс в области m. psoas

разрыв апоневроза

Рис. 7.39 Техника проведения интраабдоминальных боковых, билатеральных дренажных трубок

Аспирационные отверстия накладываются по середине расстояния между реберной дугой и седалищным бугром. Этот способ технически более доступный, менее травматичный, чем четырех-квадратный метод

Рис. 7.40 Техника накладывания перитонеальных четырех-квадратных дренажных отверстий

Указаны точки для аспирации из каждого квадрата.

При перфорации обходят влагалище прямой мышцы.

Рис. 7.41 Схема расположения дренажей в различных областях брюшной стенки, в которых могут застаиваться скопления

1.1.1. - дренажи для верхнего отдела: передняя поверхность желудка и нижняя поверхность диафрагмы (язва желудка)

2.2. - дренажи для почечной области (общий перитонит)

3.3.3. - сквозные дренажи для fossa iliaca и для малого таза (абдоминально-вагинальные)

Рис. 7.42 Укрепление дренажа в брюшной полости и закрытие кожного разреза после удаления дренажа