- •Химический состав нефтей

- •Классификация нефтей

- •Химические классификации.

- •Геохимические и генетические классификации.

- •Технологические классификации.

- •СВОЙСТВА НЕФТЕЙ

- •Физико-химические свойства нефтей

- •Плотность.

- •Молекулярная масса.

- •Вязкость*.

- •Теплопроводность.

- •Теплоемкость.

- •Теплота испарения.

- •Энтальпия (теплосодержание).

- •Оптическая активность.

- •Электрические свойства.

- •Коллоидные свойства нефтей

- •Коллоидно-дисперсное строение нефтяных систем.

- •ПРОИСХОЖДЕНИЕ НЕФТИ

- •ЛИТЕРАТУРА

- •Перегонка и ректификация

- •Азеотропная ректификация.

- •Экстракция и экстрактивная ректификация.

- •Адсорбционная хроматография

- •Термодиффузия

- •Диффузия через мембраны

- •Кристаллизация и экстрактивная кристаллизация

- •Образование аддуктов и комплексов

- •МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ И РАЗДЕЛЕНИЯ НЕУГЛЕВОДОРОДНЫХ КОМПОНЕНТОВ

- •Экологические и технологические аспекты выделения

- •Выделение гетероатомных соединений средних фракций

- •Серусодержащие соединения.

- •Образование солей и комплексов.

- •Азотсодержащие соединения.

- •Нейтральные кислородсодержащие соединения.

- •Выделение смолисто-асфальтеновых веществ

- •Разделение смолисто-асфальтеновых веществ

- •ЛИТЕРАТУРА

- •СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ СОСТАВА НЕФТЯНЫХ ФРАКЦИЙ

- •МЕТОДЫ АНАЛИЗА ИНДИВИДУАЛЬНОГО СОСТАВА

- •Газовая хроматография

- •МЕТОДЫ АНАЛИЗА ГРУППОВОГО СОСТАВА

- •Масс-спектрометрия и хромато-масс-спектрометрия

- •Спектральный анализ

- •МЕТОДЫ АНАЛИЗА МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

- •МЕТОДЫ СТРУКТУРНО-ГРУППОВОГО АНАЛИЗА

- •Анализ легких и средних фракций

- •Анализ смолисто-асфальтеновых веществ

- •Определение молекулярной массы асфальтенов и смол.

- •Рентгеноструктурный анализ.

- •Структура ароматических фрагментов.

- •Структура циклоалкановых фрагментов.

- •Структура алифатических фрагментов.

- •Структура фрагментов, содержащих гетеро атомы и микроэлементы.

- •Интегральный структурный анализ.

- •ЛИТЕРАТУРА

- •АЛКАНЫ

- •Физические свойства

- •Теплофизические свойства.

- •Фазовые превращения.

- •Физико-химические свойства

- •Химические превращения

- •ЦИКЛОАЛКАНЫ

- •Физические свойства

- •Химические превращения

- •АРЕНЫ

- •Состав аренов нефтей различных месторождений

- •Физико-химические свойства

- •Химические превращения

- •ГЕТЕРОАТОМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ СРЕДНИХ ФРАКЦИИ

- •Серусодержащие соединения

- •СМОЛИСТО-АСФАЛЬТЕНОВЫЕ ВЕЩЕСТВА

- •Физические свойства .

- •Физико-химические свойства

- •Химические превращения

- •МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

- •ЛИТЕРАТУРА

- •АЛКАНЫ

- •Природные горючие газы.

- •Жидкие алканы.

- •Твердые алканы.

- •Белки биологического синтеза.

- •ЦИКЛОАЛКАНЫ

- •Циклогексан и продукты его химических превращений.

- •Другие циклоалканы и продукты их химических превращений.

- •АРЕНЫ

- •ГЕТЕРОАТОМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ СРЕДНИХ ФРАКЦИИ

- •Серусодержащие соединения.

- •Азотсодержащие соединения.

- •СМОЛИСТО-АСФАЛЬТЕНОВЫЕ ВЕЩЕСТВА

- •ЛИТЕРАТУРА

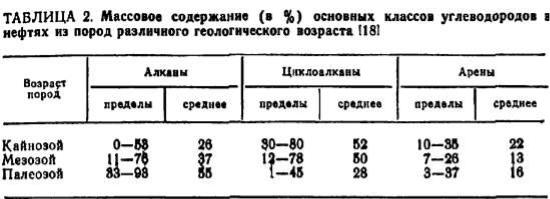

веществ и направленностью тех химических процессов, в которые эти вещества вовлекаются в течение геологического времени (табл. 2).

Сведения об элементном, групповом и фракционном составе советских и зарубежных нефтей см. [19, 20].

Классификация нефтей

В связи с тем, что нефть представляет собой весьма сложный природный объект, изучение ее проводится в различных аспектах. Исследуется генезис нефти и формирование нефтяных месторождений, вопросы их поиска и разведки, исследование химического состава нефтей и разработка путей их переработки.

Существенную помощь в решении всех этих вопросов могла бы оказать рациональная классификация, позволяющая достаточно полно и четко характеризовать нефть как с научной, так и с практической точек зрения. Однако создание такой классификации — весьма трудная задача, которая до настоящего времени не нашли удовлетворительного решения.

Трудности создания подобной классификации обусловлены рядом причин: 1) сложность и чрезвычайное разнообразие химического состава нефтей (по составу различаются не только нефти разных месторождений, но и нефти, добываемые из разных скважин одного месторождения); 2) недостаточность наших знаний о составе нефти и факторах, влияющих на процессы образования и превращения нефтей в недрах земли, а также существенный прогресс методов исследования нефтей и связанное с этим чрезвычайно быстрое изменение уровня изученности последних; 3) необходимость выбора из множества физических, физико-химических, структурных и других характеристик нефтей и их фракций минимального числа классификационных параметров с максимальной информативностью; 4) необходимость учета и прогнозирования возможных направлений развития химии и геохимии нефти в будущем.

С начала нашего столетия сделано множество попыток классификации нефтей, из которых можно выделить три основные группы: химические, геохимические (генетические), технологические (промышленные, товарные). Однако ввиду того, что свойства нефти как промышленного сырья связаны с ее составом, а состав является функцией геолого-геохимической истории, деление существующих классификаций на указанные группы носит весьма условный характер.

12

Химические классификации.

Основываются на различиях химического состава нефтей и их отдельных фракций. Они могут играть как самостоятельную роль, так и являться частью или служить основой технологических и геохимических классификаций.

Первая попытка химической классификации нефтей была сделана в 1907 г. Гефером. С того момента и до середины 60-х годов были предложены у нас в стране и за рубежом различные классификации, недостаток которых состоял в том, что они рассматривали нефти лишь с точки зрения их углеводородного состава, в то время как химическая классификация должна учитывать и состав неуглеводородных компонентов. Так как этот состав для нефтей изучен еще недостаточно полно, обычно в качестве параметров современные классификации используют значения содержания серы и смолисто-асфальтеновых веществ. Так, за основу классификации нефтей «Карпатика», разработанной в 1962 г. [22], принят структурно-групповой состав нефти. В зависимости от числа атомов углерода, приходящегося на алифатические радикалы, нафтеновые и ароматические циклы в усредненной молекуле, нефти разделены на семь групп, а по содержанию серы, смол и асфальтенов, твердого парафина, легких фракций

— на 12 подгрупп.

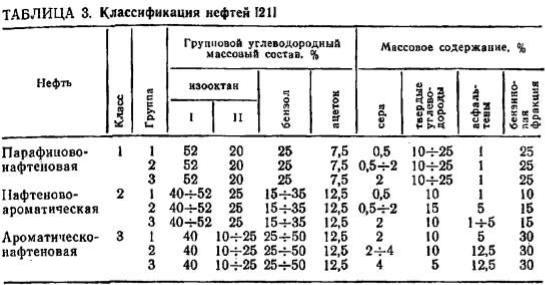

Более совершенна с этих позиций классификация, разработанная в [24], Здесь углеводородный состав нефти определяется по результатам разделения с помощью элюентной хроматографии: после адсорбции нефти на активированном силикагеле группы углеводородов выделяются десорбцией последовательно изооктаном, бензолом и ацетоном. По выходу элюата нефти делятся на три класса, а каждый класс — на три группы по данным анализа и выходу бензина (табл. 3).

По другой классификации [21] важное место отведено показателю плотности нефтей и содержанию серы: по плотности нефти разделены на легкие, средние, тяжелые и очень тяжелые; по содержанию серы — на малосернистые, сернистые и высокосернистые. Для характеристики углеводородного состава приняты отношения алканов к циклоалканам (М/Н) и аренов к циклоалканам (А/Н).

Для наиболее полного описания нефтей предложена классификация [23], представленная в виде двух подклассификаций [24].

13

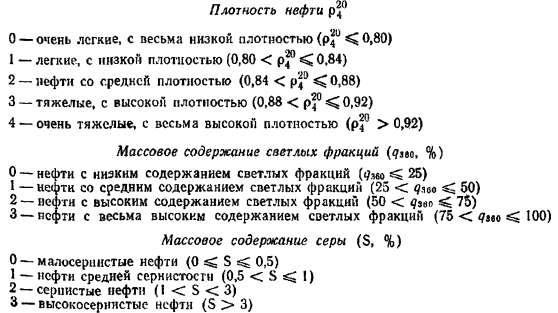

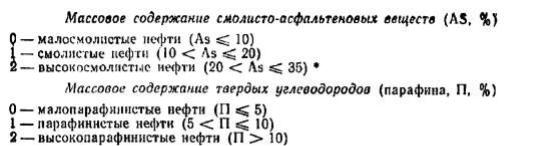

Первая делит нефти по физико-химическим характеристикам, вторая — по углеводородному составу. Для первой классификационными параметрами служат плотность нефти, выход светлых фракций (перегоняющихся до 300 °С) и содержание серы, смолистоасфальтеновых веществ, твердых углеводородов. Для каждого параметра приняты следующие интервалы;

Построенное путем формального перечисления всех этих признаков дерево классификации [24] содержит 720 классов.

Классификационными параметрами для второй подклассификации служит массовое содержание алканов (qМе), циклоалканов (qNn) и аренов (qАг) в процентах.

Априорно принято, что не существует нефтей, в которых бы полностью отсутствовал какой-либо класс углеводородов, а нефтяные дистилляты полностью состояли бы из акланов, циклоалканов и аренов, т. е. qМе + qNn + qАг = 100. Приняты следующие интервалы изменения содержания углеводородов каждого класса (υ):

1 — 0 < υ < 25; 2 — 25 < υ ≤ 50; 3 — 50 < υ < 75; 4 — 75 < < υ ≤ 100.

Вторая подклассификация содержит 16 классов (табл. 4).

ТАБЛИЦА 4. Классификация нефтей по углеводородному составу [24]

Нефти |

|

Углеводороды |

|

|

Алкаиы |

Циклоалканы |

Арены |

||

|

||||

Ароматическая |

|

1 |

3 |

|

Существенно ароматическая |

|

4 |

||

|

|

|||

Ароматическо-нафтеновая |

|

2 |

2 |

|

Нафтено-ароматическая |

I |

3 |

||

|

||||

Нафтеновая |

|

3 |

1 |

|

Ароматическо-нафтеновая |

|

2 |

||

|

|

|||

Существенно нафтеновая |

|

4 |

1 |

|

Ароматическо-метановая |

|

1 |

2 |

|

Метано-ароматическая |

|

3 |

||

|

|

|||

Нафтено-метановая |

2 |

2 |

1 |

|

Ароматическо-нафтено-метановая |

|

2 |

||

|

|

|||

Метано-нафтеновая |

|

3 |

1 |

14

Метановая |

|

1 |

1 |

|

Ароматическо-метановая |

3 |

2 |

||

|

||||

Нафтено-метановая |

|

2 |

1 |

|

Существенно метановая |

4 |

I |

1 |

Описанная подклассификация может быть применена лишь для светлых нефтяных фракций (перегоняющихся до 300 °С), для которых определение всех трех классов углеводородов достаточно достоверно при использовании современных методов анализа. Предложенная классификация, по определению авторов, является формальной, так как благодаря формальному перечислению всех возможных сочетаний классификационных признаков включает типы нефти, не найденные в природе. Близкая классификация предложена в 1968 г. Вассоевичем [26]. Отличие состоит лишь в том, что в их классификации первый интервал (υ < 25) разбит на два: υ ≤ 10 и 10 < υ ≤ 25.

Вопрос о номенклатуре нефтей до настоящего времени остается дискуссионным. Конторович использует наиболее распространенные сейчас названия, которые в какой-то мере отражают углеводородный состав нефтей и составляются из названий классов углеводородов, входящих в состав нефти (или ее дистиллята), массовое содержание которых превышает 25 %. При этом первым в названии нефти ставится название класса углеводородов, входящих в дистиллят в минимальном количестве, далее следуют названия классов углеводородов в порядке возрастания их содержания. Если содержание углеводородов какого-либо класса в нефти превышает 75 %, то в названии нефти к названию этого класса углеводородов прибавляется слово «существенно». Класс углеводородов, содержание которых в нефти не превышает 25%, в названии не учитывается.

* Согласно гипотезе Успенского [25] под нефтью понималась природная смесь углеводородов, смол, асфальтенов, содержащая не более 35 % смолисто-асфальтеновых веществ, находящаяся в породах-коллекторах в свободном состоянии.

Рекомендуется для составления названия нефтей несколько более сложное правило [26] Название преобладающего класса углеводородов входит в название нефти в форме прилагательного (метановая, нафтеновая, ароматическая, или алкановая, циклоалкановая, ареновая) и ставится непосредственно перед словом «нефть». В названии нефти не учитываются классы углеводородов, содержание которых в нефти менее 10%.

Название нефти начинается с названия класса (классов) углеводородов, содержание которых от 10 до 25 % (в форме метано-нафтено-, ароматико-, или алкано-, циклоалкано-, арено-). Далее следует название класса (классов) углеводородов, содержание которых более 25%, но менее преобладающего класса углеводородов (в форме метаново-, нафтеново-, ароматическоили алканово-, цикланово-, ареново-).

15