- •2.3. Современные приматы. Систематика отряда. Место человека в отряде приматов

- •2.5. Об эрах, периодах и датировках

- •130,136,140.

- •3. Ранние гоминиды — австралопитековые и номо нав1ы8

- •3.1. История основных находок

- •3.2. Морфологическая характеристика

- •9.3. Грацильные и массивные австралопитеки

- •3.4. Хронология и ареал (область распространения) австралопнтековых

ВВЕДЕНИЕ В АНТРОПОЛОГИЮ (Дерягина)

М.А. Дерягина. Эволюционная антропология. Биологические и культурные аспекты. М., изд-во УРАО, 1999

Антропология должна служить тем истокам, из которых она возникла, т.е. истории, медицине, философии.

Я.Я. Рогинский 1.1. Предмет и задачи антропологии

Антропология — наука, стоящая на стыке биологических и гуманитарных дисциплин. Термин "антропология" имеет греческое происхождение и означает "наука о человеке" ("аЛИтороз"— человек, "10803"—учение). Впервые этот термин употребил Аристотель применительно к изучению духовной природы человека. С момента своего возникновения антропология принималась и трактовалась двойственно — как наука о человеческом теле и человеческой душе. Одним из первых трудов по антропологии можно считать книгу М. Хундта "Антропология о достоинстве, природе и свойствах человека, об элементах, частях и членах человеческого тела", вышедшую в 1501 г. в Лейпциге. В 1533 г. появилась книга Г. Капелла "Антропология, или рассуждение о человеческой природе", в которой содержались данные по индивидуальным вариациям в строении человека. В 1594 г. вышли сочинение Касмана "Антропологическая психология, или учение о человеческой душе" и "О строении человеческого тела в методическом описании". Анонимное сочинение "Отвлеченная антропология, или идея о человеческой природе, отраженная в кратких философских и анатомических выводах" вышло в 1655 г.

Французские энциклопедисты придавали термину "антропология" очень широкое значение, понимая под ним всю совокупность знаний о человеке. Немецкие философы конца XVIII и начала XIX вв., в частности И. Кант, включали в антропологию вопросы психологии.

В Америке, Англии, Франции укоренился достаточно широкий подход к антропологии как к биосоциальной науке, включающей в себя учение о физической организации человека (физическая антропология) и знания о культуре и быте народов (социокультурная антропология).

5

в отечественной науке принято разграничение антропологии, археологии и этнографии, причем антропологию относят не к гуманитарным, а к биологическим дисциплинам. По словам основателя антропологии в России А.П. Богданова, естествознание без антропологии остается незавершенным и "только с антропологией естествознание не является каким-то особенным островом, отделенным бездною от других наук чисто человеческих... т.е. касающихся самых высоких, самых увлекательных для ума сторон его природы, его истории, его существования".

Современная антропология — это раздел общей биологии, включающий естественную историю человечества, расоведение, генетику популяций современного человека, разнообразие морфологических типов, возрастные особенности, экологию и эволюцию поведения человека. За последние десятилетия термин "антропология" стал применяться и к другим областям человекознания, например, педагогическая, философская, социальная, христианская антропология, датгегративная биосоциальная и биомедицинская антропология и даже поэтическая антропология. В настоящем пособии речь будет идти только об антропологии в классическом понимании этой науки о человеке.

Задача антропологии — проследить процесс перехода от биологических закономерностей к социальным. В связи с этим антропология занимает особое место в системе наук. Она является биологической наукой, это биология вида Нота зарют, но соприкасается с социальными дисциплинами — первобытной историей, социальной психологией, этнологией, археологией и другими.

Можно представить структуру антропологии схематично в виде древа, на котором главные ветви будут представлять классические разделы антропологии — "три кита", на основе которых она развивается: это эволюционная антропология, общая морфология человека и расоведение (рис. 1).

Эволюционная антропология изучает происхождение и эволюцию предков человека до современных форм. Она включает в себя приматологию, изучающую современных и ископаемых полуобезьян и обезьян, и палеоантропологию, изучающую ископаемые формы человека. Таким образом, эволюционная антропология изучает разнообразие форм при-. матов и человека, существовавшее во времени. Она отвечает на вопросы, как, когда и где возникло человечество, какие факторы способствовали его развитию.

Общая морфология человека решает вопросы, связанные с индивидуальной изменчивостью физического типа, с его возрастными изменениями от стадий эмбриогенеза до глубокой старости. 6

Расоведение изучает классификацию расовых типов, историю их формирования и распространения.

Можно сказать, что антропология изучает полиморфизм (разнообразие) человеческих типов во времени и пространстве. Разнообразие человека, его изменчивость и представляет основной предмет изучения: разнообразие человеческих типов во времени, в эволюции, предшествующее появлению человека современного типа, разнообразие (изменчивость), связанная с полом, возрастом, типом телосложения (конституции), с экологическими условиями обитания и т.п.

За последние десятилетия классические направления дополнились новыми разделами. Этология приматов и человека изучает особенности поведения приматов, включая человека, для решения задач антро-

7

пологий и позволяет реконструировать ранние этапы эволюции человека, понять истоки его социальности, агрессивности, коммуникации, г также разных форм деятельности в их эволюции. Медицинская антропология изучает связь типов конституций с предрасположенностью « определенным заболеваниям, наследственность заболеваний, их связь с генетикой человека. Экология человека изучает влияние экологических факторов на формирование рас и физических типов. Физкультурная антропология изучает функциональные возможности человека. Генетика популяции человека исследует генетические процессы в популяциях современного человека и др.

При таком широком развитии антропологии она оказывается связанной со многими научными естественноисторическими и гуманитарными дисциплинами, а также с прикладными науками (рис. 2).

1— зоология — сиотсмшпка — папеоиголопп Эволкхфюнная __ геология атрополопп — папеопсихолопя — геофизика — философия

,— анатомия

—ФИЗИОЛОГИЯ 1— ЭТНОпОПИ — эмбриология — история — психология __ погра^я Общая морфология — психиатрия йсоведение — __ архвопопя человека —педагогика __лингвистка

—спорт — эпюпаиопогия —эргономика __ ^^

^- ^™ 1— биокимия Р и с. 2. Связь разделов •11трополоп1• с другими мушми

Возвращаясь к словам ЯЛ. Рогинского, вынесенным в эпиграф, антропология служит наукам, из которых брала свое начало — истории, философии, медицине. Она тесно взаимосвязана с психологией, археологией, палеонтологией и другими дисциплинами.

Методы антропологии. В основе всех антропологических методик лежит метод антропометрии — измерение размеров человеческого тела. Различают соматометрию — измерение живого человека, остеомет-рию — измерение костей скелета и краниометрию — измерение костей черепа. Помимо количественных измерений, оцениваются и качествен-

ные характеристики: мягкие части лица, особенности строения тела. Имеются шкалы, где в баллах отражены пигментация глаз, волос, кожи, описания форм носа и черепа.

Основы современной антропометрии заложены работами известного французского антрополога Поля Брока (1824—1880), разработавшего подробные программы проведения исследований и предложившего ряд приборов и инструментов для измерений. Им также были составлены таблицы определения пигментации.

Значительно усовершенствовал и расширил эту методику Рудольф Мартин (1864—1925). В его трехтомном руководстве подробно изложены приемы анализа, сводки цифровых данных для вариации сомато-логических и краниологических признаков. Это руководство вышло в 1914 г. Мартин разработал и основной инструментарий, например, антропометр Мартина, скользящий и толстотный циркули. Ряд инструкций для измерений составлены русским ученым В.В. Бунаком, им разработана система точек на теле для унификации приемов измерения.

В антропологии используются методы научной фотографии, пластической реконструкции, дерматоглифики — получение отпечатков пальцев, ладони, стопы, приготовление мазков крови и др. Используется метод вариационно-статистической обработки материала. Антропология пользуется и методами смежных наук, например популяционной генетики, этологии, психологии, экологии и др.

1.2. Краткий экскурс в историю антропологии

Антропология — наука очень древняя, так как первые сведения о сущности человека, представления о его возникновении и развитии появились еще до нашей эры в трудах натурфилософов. И в то же время это наука молодая, интенсивно развивающаяся, как официальная академическая дисциплина она возникла только в конце XIX в.

В истории становления антропологии можно выделить несколько основных этапов ее предыстории и развития как официальной академической науки:

первоначальные натурфилософские представления о природе и происхождении человека (от самых древних — IV, III вв. до н.э. до XIV в.);

расширение, накопление и систематизация антропологических знаний, полученных из трех источников: медицины, географических исследований, искусства (XV—XVIII вв.);

создание антропологии как официальной научной дисциплины (конец XIX в.);

современный период развития антропологии (XX в.).

Первоначальные сведения о природе человека. Этот период охватывает доисторические эпохи, древний мир и средневековье. Вопрос о сущности человека, о том, кто были первые люди на Земле, волновал человечество с древности. Еще древние греки находили остатки ископаемых животных и человека, гигантские зубы, кости, черепа. Для объяснения находок привлекали мифологию. Древние греки считали, что это остатки гигантов, которые осмелились сразиться с богами и были повергнуты. Император Август (14 г. до н.э.) имел при своем дворце палеонтологический музей.

Античные философы пытались понять, как произошли люди. Анак-симандр (610—546 гг. до н.э.) писал, что человек появился на Земле под воздействием солнечных лучей, в полужидком иле сначала зародились рыбообразные существа, которые, научившись поддерживать жизнь на суше, покинули воду и превратились в людей. Демокрит (470—380 гг. до н.э.) и Эмпедокл (490—430 гг. до н.э.) излагают идеи эволюционного превращения человека от его животных предков. Античные философы пытались понять, в чем главное отличие человека от животных. Анаксагор (500—428 гг. до н.э.) и Сократ (469—390 гг. до н.э.) считали, что человек обязан своим высоким положением наличию руки. Исократ (436—338 гг. до н.э.) придавал большое значение речи у человека.

Синтез натурфилософии и учения о человеке осуществил Аристотель (384—322 до н.э.). В своих трудах "История животных", "О частях животных", "О возникновении животных", "О душе" Аристотель закладывает основы изучения животных и человека. Он рассматривает функциональную роль частей тела, классифицирует их, ему принадлежит идея "лестницы существ", на которой животные занимали определенные ступени согласно сложности их организации. Аристотель считает, что человек — вершина совершенствования природы. "Не потому развился ум, что у него [человека] рука, а потому и дана природой рука, что есть разум". Всех животных Аристотель классифицирует на животных бескровных и животных с кровью. Он впервые описывает три формы обезьян — питекос (обезьяна без хвоста, по-видимому, макак магот), кинокефапос (собакоголовые — павианы) и кебос (обезьяна с хвостом, мартышки, мангобеи). Аристотель первый заговорил о сходстве человека с обезьяной, считая их промежуточным звеном между животными и человеком. Он приводит сопоставление сходства у них лица, ушей, ноздрей, ресниц, зубов, сосков, рук. "Хотя обезьяна менее красива, чем лошадь, она больше похожа на человека". Своеобразие человека Аристотель видел в двуногости, большом мозге, членораздельной речи, уплощенной груди, неподвижной ушной раковине,

строении плеча, бедра, окраске глаз. Ученик Платона Аристотель — "отец всех наук" — тем не менее был далек от эволюционистских воззрений на происхождение человека, которые мы находим у Анакси-мандра, Демокрита и других ученых. Во внешнем сходстве организмов Аристотель видел лишь вариации одной первоначальной формы.

Уже в начале нашей эры знаменитый древнеримский ученый и философ Плиний Старший собрал сведения о приматах и отметил, что "бсе породы обезьян среди других животных наиболее близки человеку...". Он описывает некоторые черты в поведении обезьян, как то: ловкость, хитрость, способность к подражанию, забота о детенышах.

Философия была не единственной сферой антропологических обобщений. Другим важным источником, из которого черпала знания антропология, была медицина. Анатомирование животных и человека, изучение их болезней содействовало росту знаний о человеке. Один из величайших врачей древности — Гиппократ (460—356 гг. до н.э.) — изучал влияние климата на организм; ему же принадлежит учение о темпераментах, построенное на представлении о четырех соках организма, преобладание каждого из них соответствует определенному темпераменту: крови — для сангвиника, желтой желчи — для холерика, черной желчи — для меланхолика, слизи — для флегматика. Это учение связано с натурфилософией: милетская школа в учении о четырех мировых стихиях роднит огонь с кровью, воздух со слизью, воду с желтой желчью, землю с черной желчью.

Знаменитый римский ученый, врач, анатом Клавдий Гален (131— 201 гг. н.э.) анатомировал не только трупы людей, но и обезьян, так как вскрывать трупы людей было запрещено. Гален дал обширные сведения по анатомии человека. Его труд "О назначении частей человеческого тела" фиксирует большое анатомическое сходство обезьян и людей. Гален, как и Аристотель, считает, что человек разумен не потому, что у него есть руки, а природа потому и дала ему руки, что он разумен. Однако Гален, описывая анатомию человека, допустил более 200 ошибок, например, он не знал о существовании мышцы, противопоставляющей большой палец, дал неправильное описание руки, некоторых нервов, внутренних органов. Эти ошибки могли возникнуть именно из-за вскрытия обезьян. Тем не менее работы Галена оставили глубокий след в анатомии и медицине. Именно Гален считал обезьян "смешными копиями" людей.

В средние века христианство в течение полутора тысячелетий не допускало иного толкования появления человека на земле, кроме как библейского рассказа о создании Богом Адама и Евы. Людей, осмелившихся думать иначе, предавали казни. Так казнили некоего еретика Ва-

11

нани, считавшего, что были люди и до Адама. Древнейшие орудия —1 каменные наконечники, которые находили в земле, считали орудием; ведьм. Ранее существовало представление, что это бог Зевс кидает их 1 на землю, и такие наконечники называли "громовники". Тем не менее ; путешествия давали новые материалы для знакомства с народами Восточной Европы и Азии. Так, путешествие Марко Поло расширило знакомство европейцев с восточными народами. Афанасий Никитин в XV в. , совершил продолжительное путешествие по странам Индии и Востока. Ему принадлежит одно из самых ранних описаний стадной жизни 1 обезьян во главе с вожаком. В Индии обезьяна — священное животное, Никитин называет их "облезиана", что происходит от арабского "абу зина" — отец блуда, на Востоке их считали грязными похотливыми животными, а в Индии и Египте — священными.

Расширение, накопление и систематизация антропологических знаний. Эпоха Возрождения противопоставила аскетизму церковной догматики средневековья восхищение человеком, его физической и духовной мощью. Чтобы составить представление о том, с каким восторгом отзывались о человеческом теле, достаточно привести слова скульптора Бенвенуто Челлини своему ученику: "Ты заставишь своего ученика срисовать эти великолепные бедренные кости. Когда ты нарисуешь и хорошо закрепишь эти кости в своей памяти, то начнешь рисовать ту, которая помещается между двух ребер, она прекрасна и называется крестец. Затем ты будешь изучать спинной хребет, который называют позвоночным столбом. Он опирается на крестец и составлен из 24 позвонков... Тебе доставит удовольствие рисовать эти кости, ибо они . великолепны".

Эпоха Возрождения ознаменовалась крупными успехами в области анатомии человека. Леонардо да Винчи сравнивал строение мышц и иннервации их у человека и животных — лошади, обезьяны, медведя, птицы. Человек, согласно Леонардо, — это первое животное среди всего живого. Он изучал строение стопы, кисти у ряда животных и человека. Реформатором анатомии был Везалий (XVI в.). Его труд "Фабрика человеческого тела" составлен на основе тщательного изучения тела человека. Большой вклад он внес в изучение черепа, указал на вариации черепов у народов Европы, обратил внимание на патологии и деформации черепа. Известны имена анатомов Фаллопия, Евстахия, Фаб- ' риция, описавших ряд внутренних органов. ''

Со времени великих географических открытий — в 1492 г. Христофор Колумб предпринял первое путешествие к берегам Америки, в 1497 г. Васко да Гама отыскал морской путь из Европы в Индию, в ? 1519 г. Магеллан совершил кругосветное путешествие — поясились ; 12 1

„одие сведения об аборигенах, их облике и образе жизни. Так, Колумб описал местное население Америки — индейцев, а также широконосых обезьян, составляющих 1/3 отряда приматов.

Накапливаются знания и о человекообразных обезьянах. В 1559 г. англичанин Эндрю Баптиль попал в плен к португальцам, после чего оказался в Анголе. Там он видел "чудовищ", обычных для этих лесов, самое большое на местном языке называется "понго". Вероятно, он имел в виду шимпанзе и гориллу. Впоследствии этим названием обозначили целое семейство человекообразных обезьян — понгиды. Первым научным, хотя и не совсем точным, стало описание шимпанзе голландским анатомом Николасом Тульпом "Об индийском сатире, он же 0гап@и1ап, что означало лесной человек" (1641). Но это, судя по описанию, был не орангутан, а шимпанзе, место отлова — в Африке. Тульп находил у него много черт, сходных с человеком. В 1699 г. английский анатом Эдвард Тайсон написал труд по анатомии шимпанзе "Орангуган или Ното 8у1уе51п8, или анатомия пигмея в сравнении с анатомией обезьян и человека". В работе представлены 43 признака сходства человекообразных обезьян с человеком и 34 признака отличия. Была высказана идея о промежуточном положении этого существа между человеком и животными: "Это не человек, но и не обычная обезьяна, а форма животного между обоими". К 40-м гг. XVIII в. были открыты горилла, орангутан, шимпанзе и гиббон. Ж. Бюффон (1766) дал первое научное описание гиббона, употребил название "орангутан" — азиатской человекообразной обезьяны. Бюффон высоко оценивал уровень развития человекообразных обезьян и даже допускал возможность скрещивания между ними и аборигенами, признавая тем самым их значительное физическое сходство. Отличия он видел в сфере психики. Открьпие гориллы в 1847 г. принадлежит миссионеру Т. Сэвиджу и анатому Д. Уаймену. Ж. Сент-Илер выделил гориллу в отдельный род. Были даны сравнительные измерения тела орангутана, шимпанзе, гориллы, гиббона.

В 1551 г. появился компилятивный труд К. Геснера "История животных". Это были сведения по обезьянам от древних до поздних авторов. Были и весьма сомнительные изображения обезьян, например отвислая грудь и рука, опирающаяся на палку, с гривастой, как у павиана, головой и длинным хвостом. Это изображение еще долго держалось в книгах как символ обезьяны.

В 1735 г. шведский натуралист Карл Линней написал книгу "Система природы" и в разработанной там классификации животного мира поместил человека в один отряд с полуобезьянами, обезьянами, летучими мышами. Он назвал отряд "приматы" — первые, князья животного мира. Человека он выделил в один род с видовым названием

13

••?• •• щ

Нота харчпз пазее (е 1рзит (ч<

стяо харкпз пазее 1е 1р5ит(чело»ек разумный, познай себя самого). 1 Линней описал все четыре расы. 1

Жан Батист Ламарк в "Философии зоологии" (1809) прямо объявил^ что человек мог произойти от самой совершенной обезьяны типа шим-? панзе под влиянием окружающих условий природы. Он выдвинул идею, что изменения в организме происходят вследствие упражнения; или неупражнения органа. Исчезновение лесов заставило обезьян пере-* двигаться по Земле. Их нога упражнялись в ходьбе и утрачивали хватательные функции, на ногах развивались икры, руки укоротились.? Обезьяна приобретала прямую осанку и расселялась по земле. И тут ж&: Ламарк добавляет — это было бы так, если бы человека не создал Бог. ' 19 июня 1830 г. в Париже состоялся публичный диспут эволюциониста Ж. Сент-Илера с Ж. Кювье, автором теории катастроф, которая явля-! лась повторением библейского потопа. Сент-Илер потерпел поражение,! несмотря на поддержку поэта Гете, который обладал обширными познаниями во многих науках, в том числе и в биологии. 1

В 1859 г. Ч. Дарвин опубликовал книгу "Происхождение видов пу-! тем естественного отбора". Хотя в ней специально не затрагивается во-, прос о происхождении человека, становится ясно, что человек подво-1 дится под те же законы развития, которые лежат в основе эволюции животного мира. Дарвин показал сходство эмоций человека и человекообразных обезьян. Он посвятил обезьянам 5-ю главу своего произведения, привел особенности 25 видов обезьян, посвятил отдельную работу половому отбору у обезьян. Он предложил использовать обезьян как наиболее близких человеку животных для физиологических иссле-[ дований. Под влиянием идей Дарвина вышла в свет книга Т. Гексли "0\ месте человека в природе" (1863), посвященная проблеме происхождения человека от обезьяноподобного предка. Гексли показал сходство' человекоподобных обезьян с человеком, особенно гориллы и шимпан^ зе: "Какую бы часть животного организма мы ни избрали для сравне-} ния, тот или другой ряд мышц, те или другие внутренности, результат остался бы все тот же: различие между низшими обезьянами и горил-( лой оказались бы все-таки значительней, чем между гориллой и чело^ веком". Гексли особенно тщательно изучил конечности обезьян и пока'1 зал отличия рук и ног, отбросил понятие "четверорукие", показал, что: основные различия человека и обезьян кроются в строении мозга, таза, и нижних конечностей. Следовательно, Линней был прав, поместив по-} луобезьян, обезьян и человека в один отряд. Их нельзя разделять на два, отряда — "четверорукие" и "двурукие", как это делал Бюффон. 1

Немецкий биолог Эрнст Геккель в сочинении "Естественная истори^ мироздания" попытался построить родословное древо человека, впер-

14

вые отметив существование в прошлом промежуточной формы, связывающей обезьяну и человека. Эта форма питекантроп — обезьяночеловек — пока неизвестна науке, поэтому ее можно назвать "недостающее звено".

Ничто теперь не могло остановить мощное развитие науки о человеке. "Человеку нечего стыдиться, что его предок обезьяна, я скорее стыдился бы происходить от человека суетного, болтливого, который вмешивается в научные вопросы, о которых не имеет никакого представления", — сказал Гексли на диспуте с епископом Вильбельфорским.

Становление антропологии как официальной науки. В XIX в. антропология начинает складываться как наука. Именно в это время возникают первые антропологические общества, и антропология занимает достойное место в Академии наук. Поль Брока — один из основателей академической антропологии, создатель первого антропологического общества в Париже в 1862 г. Второй центр антропологии — Лондонское антропологическое общество ;— был создан в 1863 г. В этом же году был организован отдел антропологии и этнографии при Московском обществе любителей естествознания в России. Далее появляются антропологические общества в Германии и Италии. Все они занимались вопросами происхождения человеческих рас, их классификацией, был разработан географический метод изучения признаков. Появились разнообразные шкалы цвета глаз, волос, формы волос, губ, балльные системы их оценок. Брока разработал методику измерений человеческого тела и составил таблицы вариаций признаков. Развивались количественные математические методы исследований. После открытия эволюционной теории Дарвина — главного события этого века — ведущие биолога задумались о месте человека в системе животного мира. Уже в конце столетия центр тяжести переносится на проблемы эволюционной антропологии, которые остаются актуальными и в наше время.

1.3. Развитие антропологических исследований в России

В России, как и в других странах, становлению антропологии как научной дисциплины предшествовал длительный период накопления и систематизации антропологических знаний. Эти знания накапливались в русле эволюционной антропологии, а именно развития представлений о происхождении человека, и в русле расоведения — изучения особенностей (физического типа) народонаселения России.

Эти направления сформировались в среде натуралистов, медиков, анатомов и философов.

В начале XVIII в. на русский язык переводятся основные труды естественной истории, например главы из "Естественной истории" Ж. Бюффона.

В 1775 г. в Лейпциге был опубликован труд натуралиста Афанасия Каверзнева "О перерождении животных", в котором он высказывал мысль о родстве обезьяны с человеком. Эту же мысль поддерживал русский писатель и философ А.Н. Радищев. Им написан трактат "О человеке, его смертности и бессмертии". При этом Радищев придавал особое значение прямохождению человека как его основной отличительной особенности: "Широкая его ступня, большой палец и положение других с движущими ступню мышцами суть явное доказательство, что человек не пресмыкаться должен по земле, а смотреть за ее пределы".

В сочинениях, касающихся быта разных народов, имеются данные и об их физических типах. Накопление таких сведений связано с присоединением Сибири к Русскому государству. С начала XVIII в. появляются первые сочинения о сибирских народах. В.Н. Татищев — один из деятелей русской науки — в 1737 г. составил программы-анкеты для сбора сведений по географии, истории разных областей России. В программе он уделял внимание и специальным антропологическим вопросам — размерам тела, ширине плеч, форме носа, цвету волос, их длине, форме губ, цвету кожи. Это была самая ранняя этнографо-антропологическая программа в России: "При описании каждого народа состояние телес нужно описать: крупен или мелок или широк; плечи, лица широкие, круглые... Носы острые или круглые, покляповатые или плоские; волосы черные, русые, белые или рыжие и как долга, губы толстые или средние, цветом смуглы или белы, желты..."

Эта анкета была использована в работе Великой Северной экспедиции на Камчатку, антропологическая часть которой содержала вопросы о росте, телосложении, размерах лица и пр. В "Описании земли Камчатской" Крашенинникова (1755) мы находим и антропологическую характеристику народов-камчадалов, каряков, курильцев. Были проведены русские экспедиции на Алеутские острова, Аляску. Накопление данных о физическом типе разных народов России и зарубежных стран шло параллельно с исследованиями этническими, а вопросы происхождения человека, его места в животном мире развивались в тесной связи с естественной историей.

В начале XIX в. появились работы по антропологии великого естествоиспытателя К. Бэра, который больше известен как эмбриолог. Особый интерес вызывает его доклад "О происхождении и распространении человеческих племен", в котором он высказывает мысль о монофи-летическом (едином) происхождении рас и считает, что все их различия сформировались уже после разделения и расселения из общего центра под влиянием разных природных условий. В 1824 г. Бэр опубликовал лекции по антропологии в 3 частях, 1-я часть посвящена анатомии и

(физиологии, 2-я — сравнению человека с другими животными, 3-я — описанию внутривидового единства человека. В Петербурге Бэр встал во главе анатомического кабинета Академии Наук, где хранилась коллекция черепов и коллекция уродов Петра 1. Бэр пишет труд "О папуасах и альфурах", о деформированных черепах, краниологическом типе славян и др. По его инициативе собирается конгресс антропологов в Геттингене в 1861 г., на котором Бэр предложил методику и программу для краниологических исследований.

Огромный вклад в антропологию внес Н.Н. Миклухо-Маклай. Он изучал народы Новой Гвинеи и других областей южной части Тихого океана. Он считал, что различия между народами кроются в условиях цх существования. Первая экспедиция ступила на берег Новой Гвинеи в 1871 г. 15 месяцев жил Миклухо-Маклай среди папуасов, не видавших до того белого человека. Он поставил цель — на материалах по антропологии доказать равноценность человеческих рас и общность их происхождения. Он показал, что вариации в строении черепов велики в пределах одной расы. Существует мнение, что у папуасов первый палец стопы отстоит, как у обезьян, Миклухо-Маклай показал, что это лишь следствие особых трудовых операций и проявляется больше на правой ноге.

В 1863 г. произошло важное событие в развитии русской антропологии. Было основано Общество любителей естествознания при Московском университете. Инициатором его создания и руководителем был профессор Московского университета А.П. Богданов (1834—1896). Анатолий Петрович Богданов — ученик выдающегося профессора Московского университета К.Ф. Рулье, основателя русской школы зоологов-эволюционистов. Богданов, окончив курс, был назначен в 1863 г. профессором по кафедре зоологии и одновременно заведовал Музеем зоологии. Вокруг Богданова собрался небольшой кружок преподавателей и студентов-естественников. 15 октября 1863 г. Богданов выступил перед ними с проектом нового естественноисторического общества. Был принят Устав общества, которое получило название "Общество любителей естествознания". Главную задачу общества его создатели видели в популяризации естественнонаучных знаний, просветительской и научной работе. 14 мая 1864 г. состоялось первое заседание Общества любителей естествознания. Антропологическая тематика стала одной из ведущих в работе общества. 4 ноября 1864 г. был основан Антропологический отдел, а в 1867 г. Богданов организовал этнографическую выставку, на которой были представлены и антропологические мате-Р"^ы — 600 черепов разных народов, инструменты для измерений, Фотографии. В этом же году он опубликовал работу по антропологии курганного периода Московской губернии. Богданов понимал антропо-

2 Зак. 200 17

логию как комплексную науку о физическом типе человека и его культуре. Еще в 1864 г. Богданов выступал с проектом организации "публичного курса антропологии". Им была разработана программа преподава-; ния антропологии как университетской дисциплины. В январе 1880 г. в^ Московском университете на коммерческие средства была организова- ' на кафедра антропологии. Заведовал этой кафедрой ученик Богданова Д.Н. Анучин, но новая кафедра просуществовала недолго. В 1884 г. она была расформирована, так как университетский устав не принял ее. 1

После "богдановского" периода в истории русской антропологии наступил "анучинский". Д.Н. Анучин (1843—1923) был не только антропологом, но и географом, создателем Географического музея, Институ-; та географии Московского университета. Первой антропологической' работой Анучина была статья, посвященная человекообразным обезья-1 нам, их сравнительной анатомии, затем монография по антропологии^ айнов, по аномалиям черепа. В 1879 г. Д.Н. Анучрн организует вторую 1 этнографическую выставку, на базе которой был создан Антропологический музей при Московском университете. В 80-е гг. антропологиче-1 скис общества возникли в Петербурге, Казани, Томске, Харькове, Дер-! пте, но центром антропологии оставалась Москва. Главное внимание? Анучин уделял краниологическим исследованиям. Была опубликована' целая серия трудов антропологического отдела. В 1900 г. был основан? "Русский антропологический журнал". По ходатайству Анучина в 1919 г. в; Московском университете была учреждена кафедра антропологии и в^ 1922 г. Институт антропологии, которым руководил В.В. Бунак. Рас-1 ширяется антропологическая тематика (физическое развитие, возраст тная антропология, конституциональная антропология), появляются новые методики (биометрический анализ). С 1932 г. и по наши дни выходит специальный антропологический журнал, разрабатываются темы, связанные с филогенией (историческое развитие) приматов и гоминид.

В 1922 г. был создан Сухумский приматологический центр, где работали такие специалисты, как Н.А. Тих, Н.Ю. Войтонис, Л.В. Алексеева;' создана лаборатория физиологии и поведения высших приматов в Кол-1 тушах (Ленинградская область) при Институте физиологии им. И.П. Пав^ лова, в которой изучается поведение и высшая нервная деятельность ^ обезьян. В исследованиях Н.Н. Ладыгиной-Котс, НА. Тих, Н.Ю. Войтоний; Г.З. Рогинского, Э.Г. Вацуро и других рассматривались вопросы "пр^ дыстории" интеллекта и общества, изучались биологические предп^ сылки антропогенеза. М.Ф. Нестурх — блестящий антрополог^ приматолог — рассматривал вопросы морфологии, систематики, фил^ гении приматов. В.П. Якимов изучал ранние этапы антропогенеза авст^ ралопитековых. В.В. Бунак — основоположник многих направлен^

современной антропологии. Его последняя книга "Род Ното, его возникновение и последующая дифференциация" стала настольной книгой антропологов. Я.Я. Рогинский также один из основоположников антропологической науки в России. Спектр его научных интересов крайне широк — проблемы расоведения, эволюционной антропологии Для психологов большой интерес представляют его работы о'связи типа телосложения и характера, о происхождении искусства.

В настоящее время в России имеются три основных центра развитая антропологии: Кафедра антропологии МГУ, НИИ и Музей антропологии МГУ, НИИ этнологии и антропологии РАН. Исследователи занимаются разнообразными проблемами — возрастной антропологией, эндокринологией, краниологией, этологией приматов, конституциональ-ной и прикладной антропологией, одонтологией, дерматоглификой и другими отраслями науки, связанными с разработкой вопросов как классической, так и современной антропологии. Известны имена таких блестящих ученых, как проф. Е.Н. Хрисанфова, проф. А.А. Зубов, чл.-корр. Т.И. Алексеева, и многих других.

~"

ПИЗаЦИЯ; МвКВТерЫв 1»Г^1ВНЦИИ ччмчпмм^м

..^

, . - .-г-— матов.

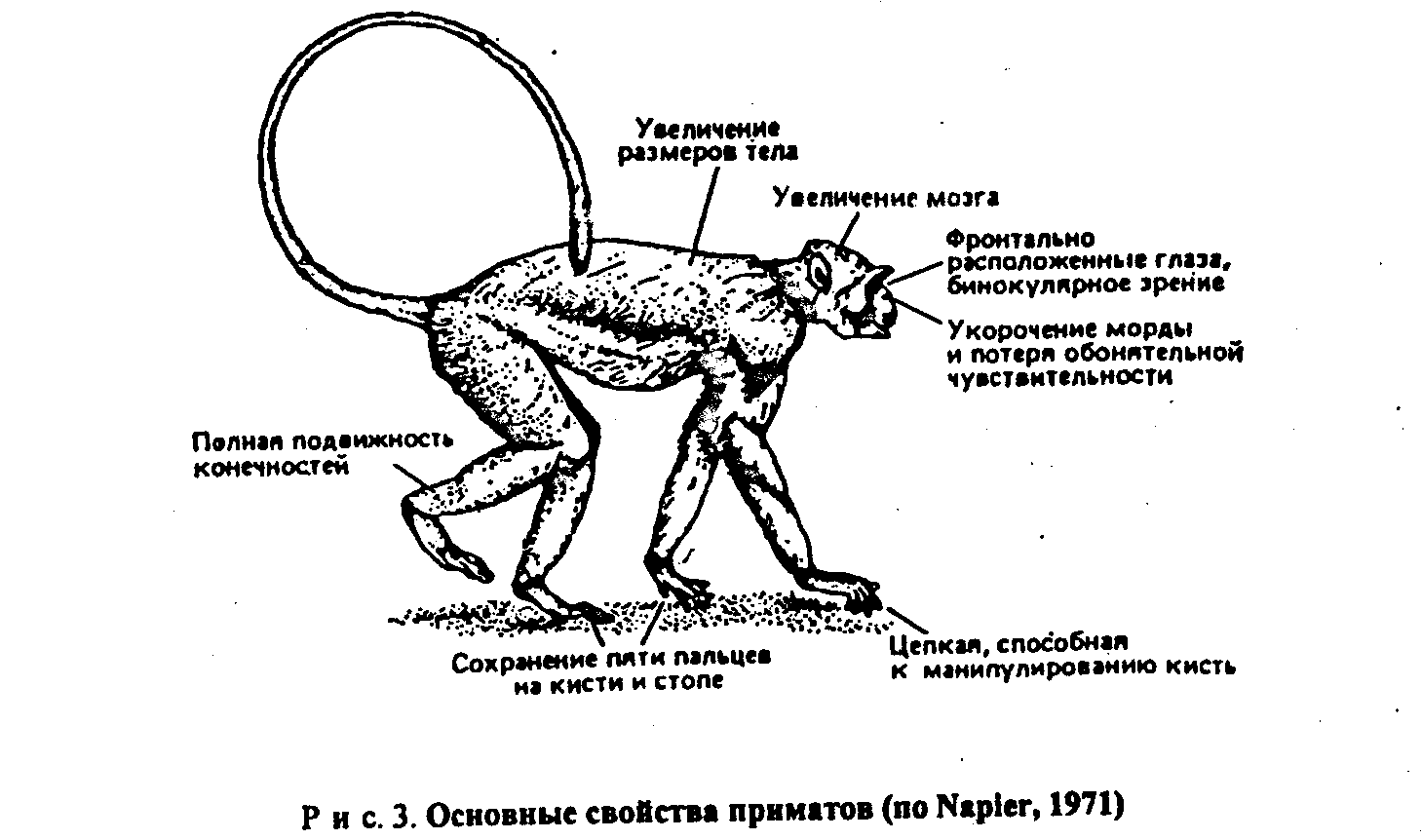

Приматы сохраняют основной план строения тела млекопитающих, например пять пальцев на кисти и стопе. Эти сегменты конечностей стали гораздо болев подвижными, за счет чего приматы приобрели возможность умелого захвата предметов и манипулирования кистями и стопами. Глаза сближаются во фронтальной плоскости, что обеспечивает развитие бинокулярного зрения, морда укорачивается в связи с утратой обоняния (рис. 3).

2. СОВРЕМЕННЫЕ И ИСКОПАЕМЫЕ ПРИМАТЫ

Настоящее изучение человечества есть изучение приматов, включая человека.

Р. Йвркс •

2.1. Кто такие приматы? Определение и характеристика приматов

; Классическое определение отряда приматов дал английский зоо* ; лог С.Дж. Миварт в 1864 г. Признаками, определяющими принадлежность к приматам, можно считать следующие: наличие хватательной конечности и развитой ключицы, кисть хорошо сгибается и разгибается, первый палец противопоставлен остальным, на пальцах имеются ногти (но могут быть и когти). Глазница окружена костным кольцом и отделена от височной ямы, глаза направлены вперед, зубы четырех типов (7—резцы, С — клыки, Р — предкоренные, М— коренные),высокоразвитый мозг имеет затылочную долю и шпорную борозду. Имеется плацента, семенники расположены в мошонке, два млечных соска у самок (у некоторых видов больше). Для самок обезьян характерен менструальный цикл.

СО Р. Фоули. Еще один неповторимый вид. С. 23.^

Приматы — это группа животных, которая по большинству биологических характеристик не отличается от современных человеческих популяций, а ее эволюционные пути разошлись с путями человека позже, чем у всех остальных животных. Общие характеристики человека и приматов служат как доказательством эволюции человека, так и источником идей и сомнений. Приматы создают контекст для изучения эволюции человека.

Приматы представляют собой отряд класса млекопитающих, характеризующихся сохранением некоторых примитивных черт и прогрессивным развитием более специализированных признаков, связанных с древесным образом жизни и высокой степенью специа*

' Выходные данные цитируемых источников приводятся в списке использовая-ной литературы.

Характеристика приматов наиболее детально составлена Дж. Хар-рисоном с соавторами (1979). Переработана и дополнена нами. Большинство признаков приматов связано с их преимущественно древесным образом жизни.

Развитие хватательной конечности.Эта способность была необходима для передвижения по ветвям, т.е. связана с локомоцией. При этом первый палец кисти и большой палец стопы противопоставляются таким образом, чтобы их ладонная сторона была обращена к ладонной стороне других пальцев.

Развитие разнообразных движений конечностей,таких как способность к пронации (положение руки ладонью вниз) и супинации (ладонь обращена вверх). При таком подвижном образе жизни необходима бы-^ ключица, чтобы предотвратить вывих конечности.

Развитие передней конечности как органа осязания.Пальцевые по-Душечки уплощаются, на них появляются ногти и дерматоглифические

21

узоры, они появляются не только на подушечках пальцев, но и на всей киста и представляют собой выросты кожи с чувствительными клетками, т.е. органы осязания. Такая конечность используется не только при передвижении, но и при сборе плодов и другой пищи и обследовании ее.

Усиление зрениясвойственно всем животным, обитающим в трехмерном пространстве. У приматов глаза не только увеличиваются, но и перемещаются на переднюю поверхность черепа, развивается бинокулярное стереоскопическое зрение. Острота зрения изменяется и в связи с особенностями перехода к растительному образу питания. Они должны различать и цвет и мелкие детали объекта, чтобы получить информацию о его пригодности к пище.

Уменьшение роли обоняния.Большинство приматов — микросмати-ки — слабообоняющие животные. У них нет удлиненных мордочек, как у полуобезьян. У долгопятов и человекообразных приматов число обонятельных раковин невелико, а выстилающий их эпителий слабо развит. Из "мира запахов" они переходят в "мир света".

Развитие мозга.В связи с развитием органов чувств — осязания и зрения—у приматов происходит развитие областей мозга, связанных с сенсорным восприятием, увеличиваются и двигательные центры коры. Значительно увеличиваются полушария переднего мозга и число борозд в коре. Развивается шпорная борозда, связанная с ассоциациями и зрительными образами. Усложняется и височная доля в связи с дифференциацией звуковых сигналов. Таким образом, увеличивается объем мозга и емкость черепной коробки.

Полицикличное размножение и малая плодовитость.Отсутствие приуроченности размножения к определенному сезону, циклы у самок следуют один за другим. Уменьшение плодовитости является следствием увеличения мозга. Рождается один, реже два-три детеныша, беспомощных, но с крупным мозгом, требующих максимальной материнской

заботы.

Удлинение периода созревания(постнатального онтогенеза) является, на наш взгляд, ключевой особенностью в характеристике приматов, так как увеличиваются их способности к научению. Все сложные формы поведения не врожденные, а усваиваются экстрагенетическим путем, т.е. научением. Эта тенденция ярче всего выражена у человека, период обучения (детства) которого наиболее растянут.

Перестройка социальной системыявляется следствием предыдущего пункта. Материнский вклад не может обеспечить обучение детеныша по полной программе, поэтому социальная система перестраивается таким образом, что центром ее становится маленький детеныш. В его

воспитании принимают участие взрослые самцы и самки-тетки, старшие детеныши. Детеныш становится центром социума. Сложная соци-} альная жизнь, разнообразные формы коммуникации являются яркой { характеристикой приматов.

\2.2. Приматы как представители типа хордовых,

1 класса млекопитающих животных \

\Отряд приматов относится к типу хордовых, подтипу позвоноч-? ных, классу млекопитающих. Тип хордовых наиболее высокоорганизованный тип животного царства. Для него характерны следующие признаки:

скелет образован хордой — сильно вакуолизированной соединительной тканью, хорда обязательно присутствует хотя бы на одной из стадий онтогенеза, например в эмбриогенезе; центральная нервная система в виде трубки со щелью; . в передней части пищеварительной трубки — глотке — расположены жаберные щели;

для всех хордовых типичен общий план строения систем органов — кишечник находится под хордой, а она под нервной трубкой. Типичный представитель простейших хордовых—ланцетник.

К подтипу позвоночныхотносятся следующие классы: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие. Всех их объединяет наличие челюстного аппарата, активный образ жизни, т.е. активные поиски пищи и полового партнера. При активном передвижении появляются конечности: у рыб — это плавники, а у других представителей — конечности пятипалого типа. В связи с ориентацией появляются органы чувств, головной и спинной мозг и появляются защищающие их череп и позвоночник. У всех позвоночных животных интенсивный обмен веществ, замкнутая кровеносная система, сердце, органы дыхания и выделения.

Класс млекопитающих характеризуется живорождением, вынаши-ванием детеныша в матке и вскармливанием его молоком. Млекопитающие имеют гетеродонтнуюзубную систему с разными типами зубов, отражающую их пищевую специализацию — резцы, клыки, пред-коренные и коренные. Молочные зубы сменяются постоянными. Все млекопитающие животные —гомойотермные,с постоянной темпера-^Р°й тела и высоким уровнем обмена веществ. Тело их покрыто волосами, которые являются производными кожи. Самки имеют молочные железы. У всех млекопитающих, помимо внутреннего и среднего, есть еще и наружное ухо.

2.3. Современные приматы. Систематика отряда. Место человека в отряде приматов

Приматы — единственный отряд млекопитающих, который сохранил статус отряда со времен К. Линнея. В настоящее время большинством исследователей отрад приматы принято подразделять на два подотряда: низшие приматы, или полуобезьяны; высшие приматы, или человекоподобные (рис. 4). Существует еще деление отряда на ступени по наличию или отсутствию ринарш —голой, богатой железами кожи на верхней губе. Ри-нарий имеется-у полуобезьян, кроме долгопятов. Их называютстреп-сириновыми.Верхняя губа у них неподвижна. Кгаплориновымприматам относятся долгопяты, все обезьяны и человек — они имеют подвижную верхнюю губу, покрытую волосами.

Подотряд полуобезьяны.Приматы мелких и средних размеров, все имеют хвосты длинные или средней длины и вытянутую мордочку. В коже имеются специфические кожные железы, выделяющие секреты. Эти секреты используются для мочения территории и предметов среды. Полуобезьяны живут "в мире запахов", поэтому они ориентируются и общаются с помощью запахов. Почти все они ведут ночной древесный образ жизни. Как правило, они одиночные или образуют семейные группы, за исключением одного-двух видов дневных, наземных лемуров, например кошачьи лемуры. В пределах подотряда выделяют три секции и шесть семейств (рис. 5).

Секция тупайеобразные.Сем. т у пай и. Включение тупаий в отряд приматов вызывает многочисленные споры. По особенностям строения носовой полости, мозга, размножения тупаий относили к отряду насекомоядных, сем. прыгунчиковых. Но по форме зубов, строению конечностей, черепа, иммунологическим показателям они ближе к приматам. В 70—80-е гг. появилась тенденция обособлять тупаий в самостоятельный отряд8сапс1еп1ш.Однако большинство приматологов относит их к приматам, так как без них представление о приматах и их эволюции было бы неполным. Тупаий похожи на предковые формы отряда приматов. Это небольшой зверек размером с белку. По малайски "тупайя" и означает — белка. Мордочка у нее удлиненная, пышный хвост. Мозг небольшой, почти без извилин. Шерсть бурая, на пальцах когти.

Эти животные по преимуществу ночные, но есть и дневные формы; живут группами, в которых может быть один самец лидер. Обладают высокой агрессивностью. Общаются с помощью голосовых сигналов, редко используют мимику и позы. Хорошо развита обонятельная коммуникация. Все тупаий метят территорию пахучими секретами специфических кожных желез — грудинной, брюшной, горловой, а также мочой. Детенышей выхаживают в гнездах. 1

24 ' 1

Подотряд ^-"" Полуобезьяны р^^

Секция \ Тулайеобразные Лемурообразные Долгоготгообразные 1 1 Тупайи 1 1 Лемуры Индри ^ Долгопяты \

Семейство

1—^

\ \

^^—) г——

Лори ( Галаго Пестрохвостые 1—1

1—1

тупайи ,_____ —^ — Руконожки 1

Р и с. 5. Систематик» подотряда полуобезьян

Секция лемурообразные.К ним относятся сем. лемуры, сем. лоризид ы, сем. руконожки, сем. индрид ы.

Живут они в основном на Мадагаскаре, а также в тропических лесах Африки и в Индо-Малайской области. Эта секция отличается большим разнообразием форм, включает ночных и дневных полуобезьян, медленных и быстрых, лазающих с обхватыванием ветвей (лори), бегающих (лемуры), прыгающих (галаго), растательноядных (индри), насекомоядных (галаго, руконожка). Наибольшее число полуобезьян обитает на Мадагаскаре — это представители трех семейств: лемуриды, инд-риды и руконожки. Сто лет назад там было 32 вида полуобезьян, сейчас

осталось 22 вида. Лемуры означает "духи усопших". Это небольшие животные, в

среднем с кошку, но бывают и карликовые лемуры и крупные индри. На удлиненной мордочке находятся вибриссы(осязательные волосы), глаза сближены, передние конечности короче задних, пальцы с ногтями, но на нижних конечностях второй палец имеет "туалетаый" коготь для расчесывания волос. Хвост длинный. У самки две пары сосков — грудная и брюшная. Глазницы имеют косое положение, а не прямое, как у обезьян и человека. Слуховая косточка в виде кольца (у обезьян — в виде трубки). Полушария мозга слабо развиты, не покрывают мозжечок. Количество борозд и извилин незначительно, а у руконожки мозг вообще гладкий, без извилин. Обонятельные доли развиты лучше, чем у обезьян и человека. Зубы нижней челюсти — резцы и клыки — наклонены вперед и образуют"гребенку".Считают, что это приспособление к уходу за телом, однако некоторые авторы полагают, что это адаптация к питанию, такими зубами удобно протыкать плоды, доставать

26

' дцевину. У лемуров нег1ид»ижнйГ,«7жна1Г»^кул£7л- лиц^оэти-

"^ „с обладают такой мимикой, как обезьяны. Это в основном ^ные животные. Матка у них двурогая, как и у других млекопитаю-

^ дневные виды лемуров живут стадами. Рождают одного-двух детенышей. особенноинтересна руконожка. У нее плоский ноготь есть

оп^она первом пальце стопы. На кисти третий палец имеет длинный и тонкий коготь, которым руконожка вытаскивает насекомых из ство-ддд деревьев. У руконожки только паховая пара сосков. Рождается всего един детеныш. К 1969 г. их насчитывалось примерно 50 экземпляров. ^ндри —это самые крупные полуобезьяны. На втором пальцец _коготь. Индри — единственная короткохвостая полуобезьяна. Индри имеют гортанный мешок, который служит резонатором. Живут на деревьях, питаются растительной пищей. Держатся по одиночке или парами. Рождают одного детеныша, который повисает на брюхе матери.

Наиболее интересные представители сем. лоризиды —это лори толст ы и и тонкий и галаго. "Лори" в переводе с голландского означает "клоун", так как глаза у них окаймлены темными кольцами. Обитают тонкий и толстый лори на Цейлоне, в Индонезии, на Филиппинах. Обаятельная внешность толстого лори делает его похожим на игрушку. Небольшой хвостик и ушки утоплены -в мягкой, пушистой шерсти, первые пальцы противопоставлены другим, лори передвигаются, медленно обхватывая ветви.

Галаго обитает в экваториальной Африке, встречается и на юго-западе Африки. Их иногда называют "буш-бэби" (дитя кустарников). Питаются они насекомыми, а передвигаются прыжками на задних ко-нечностях, хвост является балансиром. Большие уши служат локаторами и могут двигаться порознь.

Секция долгопятообразные. Сем. долгопяты. Они встречаются на Суматре, Яве, Калимантане, Сулавеси, Филиппинах. Долгопят — 1 это живое ископаемое, которое сохранилось всего на нескольких островах. Размером с крысу, на толстом туловище сидит круглая голова с огромными глазами и ушами. Длинный хвост с кисточкой, как у туш-1 канчика, служит балансиром при прыжках. Задние конечности длиннее 1 передних, с удлиненной пяточной костью (отсюда и название "долго-' пят"). По сравнению с лемурами лицевой отдел черепа укорочен. Го-1 ловной мозг, как у лемуров, гладкий, без извилин, но с редуцированной ^ обонятельной областью. Матка двурогая, а плацента отпадающая, как у 1 обезьян. Сосков две пары — грудная и паховая. Могут гримасничать, ' как обезьяны. Таким образом, у долгопята имеются черты переход-' ности от полуобезьян к обезьянам. Как и обезьяны, долгопяты могут

: 27

размножаться круглый год. Беременность шесть месяцев, рождаются один детеныш с сильным цеплятельным рефлексом. Однако самка может переносить детеныша и ртом. Живут небольшими семейными группами.

Подотряд человекоподобных приматов включает две секции и семь семейств (рис. 6). Название секции — широконосые и узконосые обезьяны — отражает различия в строении носа: у широконосых носовая перегородка широкая и ноздри смотрят в сторону, у узконосых — узкая носовая перегородка. Все человекоподобные обезьяны дневные (кроме ночных обезьян — один род), имеют ногти на нижних и верхних конечностях. Глазница отделена от височной ямы не кольцом, а сплошной стенкой и расположена фронтально (прямо). Слуховая косточка образует трубку — короткую у широконосых обезьян и длинную у узконосых. Значительно развит мозг. Обонятельные доли редуцированы, зрение развито очень хорошо.

Секция широконосых обезьянвключает очень разнообразных по размеру и внешнему виду обезьян. Все они живут в лесах Южной и Центральной Америки, образуют большие стада или небольшие семейные группы. Все американские обезьяны обладают длинным хвостом, у многих он хватательный и на конце хвоста имеются, как и на руке^ дерматоглифические узоры. Хвост — это пятая рука, хвостом они мо-}гут бпать поедметы. ' 1

Сем. и г рун к о вы е. осе па^оцм у ^и^, .сро^ ...рвогСТ^ней конечности несут когтеобразные ногти. У представителей этого семейства имеются и другие примитивные черты строения — обволосненная ушная раковина, рождение до трех детенышей, относительно простой мозг почти без извилин. Про игрунковых можно сказать, что это самые маленькие из всех приматов. Помимо игрунок, семейство включает еще три рода —тамаринов,ш.винохвостых тамаринов и карликовую игрун-ку. Для всех них характерен семейный, парный образ жизни, в группе "размножается только одна взрослая самка, самец ухаживает за потомством. Для игрунковых так же, как и для полуобезьян, характерно использование специфических кожных желез для мочения пахучим секретом территории и других особей. Это очень ценные животные для экспериментальной медицины, они используются для изучения гепатитов, лейкозов вирусных инфекций, трансплантаций.

Сем. каллимико выделили из сем. игрунковых обезьян относительно недавно. У них так же, как и у игрунковых, когтевидные ногти, небольшие размеры тела. В то же время по строению зубов, по размеру и форме черепа, рождению одного детеныша, биохимическим показателям они сходны с капуцинообразными и занимают промежуточное положение между ними. Они преимущественно насекомоядные, но едят и фрукты.

Сем. к а пуцинообразн ы е объединяет довольно крупных животных с цепким хвостом и высокоразвитым мозгом. К ним относят-ся.ночны^обезьяны, паукообразные, саки, ревуны и собственно капу-циныТКонец хвоста снабжен осязательными гребешками. Первый палец передней конечности укорочен, а у некоторых (паукообразная обезьяна) вообще отсутствует. Зато первый палец стопы хорошо противопоставляется остальным. Голова округлая, а лицевая часть укорочена. Рождается обычно один детеныш. Все они полубрахшторы (передвигаются с помощью рук), ведут активный образ жизни, живут большими группами по 15—40 особей со сложной социальной структурой, обладают богатой коммуникативной системой с мимикой, жестами, позами, однако и у них существует мечение территории, особей и объектов среды секретом специфических кожных желез. Вероятно, это связано с пребыванием в гуще ветвей, при котором затрудняется общение на расстоянии. Детеныш пользуется особым вниманием других членов группы. Среди представителей этого семейства есть единственная обезьяна, ведущая ночной образ жизни, она так и называется "ночная" и является ценным лабораторным объектом для изучения малярии, рака крови и различных вирусных инфекций. Все широконосые обезьяны могут образовывать в природе межвидовые и межродовые ассоциации.

Секция узконосых приматов.Эта секция объединяет низших и высших человекообразных обезьян и человека. Эти приматы в отличие от широконосых, которые живут в Новом Свете, обитатели Старого Света. Они разного размера — небольшие, как карликовая мартышка талапойн, средние — макаки и крупные — гориллы. Они имеют разнообразную, иногда очень яркую окраску, носовая перегородка у них узкая. Мозг крупный, с большим числом извилин и борозд. По типу питания — растительноядные и всеядные. „Сем. март ы ш к ообразн ы е (или низшие узконосые обезьяны). Они небольшие или среднего размера, передние конечности у них равны задним или немного короче. Первый палец кисти и стопы хорошо противопоставлен остальным, а у тонкотелых обезьян редуцирован. Имеется одна пара грудных сосков, шерсть покрывают все тело за исключением лица, обычно яркая окраска. Имеются седалищные мозоли и защечные мешки. Защечные мешки — это особые карманы — складки слизистой оболочки в ротовой полости на обеих щеках, куда обезьяны набивают пищу про запас. Помимо седалищных мозолей, у них имеется так называемая "половая кожа", участки тела, которые при овуляции набухают и краснеют. Это может служить сигналом для самца о готовности самки к спариванию. Седалищные мозоли в отличие от половой кожи лишены сосудов. Они удобны при спанье или сидении на земле. Все мартышковые передвигаются по земле и ветвям деревьев, среди них есть наземные формы (павианы, гелады), древесно-наземные (макаки резусы, лапундеры) и чисто древесные (все тонкотелые обезьяны, лангур и др.). Они стопоходящие, опираются при ходьбе на стопу и кисти. Хвост никогда не бывает хватательным. У некоторых видов хорошо развит половой диморфизм, т.е. самцы крупнее самок. Все они стадные, живут в лесах, в саваннах, на скалах. К мартышкообразным обезьянам относятся роды мартышек, гусар, павианов, мандрилов, ге-лад, мангобеев, макаков и подсемейство тонкотелых обезьян, роды ко-лобусов, гверец, лангуров. Очень красивая обезьяна — лангур хануман — священная обезьяна в Индии, Шри Ланке и других странах. Согласно эпосу "Рамаяна" лангур Хануман спас благочестивого Раму и его жену. В Египте священным животным считается павиан гамадрил — олицетворение бога Ра — бога здоровья, плодородия, щедрости и письма.

Надсемейство гоминоиды объединяет гиббонов (мелких человекообразных обезьян), крупных человекообразных обезьян и человека. Сем. гиббонов ы е. Это небольшие, изящного сложения обезьяны, передние конечности у них длиннее задних, шерсть густая, ладони, подошвы, уши и лицо оголены. Имеются небольшие седалищные мозоли. Пальцы рук длинные, первый палец хорошо противопоставлен ос-

тальным. Распространены в Индии, Индокитае, Яве, Суматре, Кали-мантане, Малакке. Все они древесные, обитатели тропического леса с характерным способом передвижения — брахиацией,при этом, поочередно перехватывая руками ветви деревьев, они перелетают с дерева на дерево на расстояние до 15 метров. Могут ходить по земле на двухногах, балансируя руками. У некоторых гиббонов отмечается половой диморфизм в окраске волос, например, самцы одноцветного гиббона черные, а самки светло-бежевые. Еще одна особенность гиббона — семейная жизнь, при этом каждая семья имеет свою территорию и перекликается с другими семьями. Это поведение называется "пение", или "хоры" гиббонов, инициатором пения является, как правило, самец, затем к нему подключается все семейство. У сростнопалых гиббонов — сиамангов — имеются даже специальные горловые голосовые мешки — резонаторы для усиления звука.

Сем. понгид объединяет азиатских орангутанов и африканских человекообразных обезьян — шимпанзе и гориллу. Всех их отличают крупные размеры тела, у гориллы вес до 200 кг, рост до 2 м. У них относительно короткое туловище и длинные конечности, нет хвоста, укороченный крестцовый отдел позвоночника, бочкообразная грудная клетка, широкие плечи. Для всех характерно полувыпрямленное передвижение по ветвям и земле с опорой на костяшки пальцев передних конечностей. Они имеют крупный и сложно устроенный мозг, примерно в 6 раз крупнее, чем у низших узконосых обезьян, например макаков. Мозг гориллы весит 420 г, в головном мозге много извилин. Лобная доля крупнее, чем у низших обезьян. Как и у человека, у человекообразных обезьян хорошо развита мимическая мускулатура. У них очень подвижные губы. Седалищные мышцы есть у шимпанзе, редко встречаются у гориллы и орангутана. Волосы на спине и груди редкие, пучки осязательных волос на лице — вибриссы — отсутствуют. Имму-нологические и биохимические показатели очень близки по белкам крови у шимпанзе, гориллы и человека. Срок беременности, как у человека, 9 месяцев, детеныш развивается очень медленно, до 7 лет. Все они обладают высоким интеллектом, способны использовать предметы в качестве орудий в природе и в неволе.

Орангутаныраспространены на Суматре и Калимантане, отличаются массивным телосложением, рост самца 150 см, вес 100—200 кг. Самки значительно меньше самцов. У калимантанских орангутанов развиты щечные наросты из соединительной ткани и жира. Задние конечности короткие, передние длинные, пальцы на руках длинные, имеют вид крюков, первый палец укорочен на кисти, на шее — большие гортанные мешки. Череп у орангутанов длинный, вытянутый, лицевой 31

отдел вогнут. На черепе имеются саггитальный и затылочный гребни. Нижняя челюсть массивная, зубы крупные с сильной морщинистостью коронок, клыки редко выступают за зубной ряд. Объем головного мозга — 300—500 см\

Горилла.Имеются три подвида: горная, береговая и восточная равнинная. Береговая горилла распространена в Западной экваториальной Африке (Камерун, Габон), горная — в горах около озера Киву, восточная долинная горилла обитает в низменных местах излучины р. Конго. Гориллы — самые крупные человекообразные обезьяны. Рост самца около 2 м, вес до 200 кг, массивные шея и плечи, череп с низким лбом и мощным надглазничным гребнем. У самцов имеются еще саггитальный и затылочный гребни. Самки мельче самцов. Лицо выступает вперед, нижняя челюсть очень массивная. Все они растательноядные, живут группами, во главе которых — вожак с серебристой спиной. Численность горилл за последние годы резко сократилась из-за браконьерства. Особенно тяжелое положение у горной гориллы — их осталось не более тысячи особей.

Шимпанзе.Описано два вида шимпанзе — обыкновенный и карликовый, или бонобо. Последний описан относительно недавно, в 1934 г., Шварцем и обитает только в Заире. Обыкновенный шимпанзе распространен по всему экватору Африки в бассейнах рек Конго и Нигер. Шимпанзе имеют меньший рост и более тонкое сложение, чем орангу-таны и гориллы, рост 150 см, вес 50 кг, половой диморфизм в размерах тела выражен слабо. Живут сложными сообществами. Имеются данные об использовании предметов в качестве орудий в естественных условиях, а также о хищничестве и охоте на небольших животных.

Сем. гоминид ы. Высота тела 140—190 см, самки меньше самцов на 10—12 см. Характерно вертикальное положение тела и передвижение только на нижних конечностях. Первый палец стопы утрачивает подвижность и не противопоставляется остальным. Длина нижних конечностей значительно превышает длину верхних. Большое значение имеет развитие первого пальца кисти. Голова округлая, характеризуется сильным развитием мозговой части и слабо выступающей вперед лицевой. Лицевой отдел располагается не впереди мозгового, а под ним. Большое затылочное отверстие направлено вниз. Позвоночный столб 5-образно искривлен, что связано с вертикальным, положением тела. Крестцовые и хвостовые позвонки срастаются в сложные кости — крестец и копчик. Характерно сильное развитие бедренной кости. Необычайно развит мозг, особенно большие полушария с бороздами и извилинами. Беременность 280 дней, рождается один ребенок, реже два-три.

32

Для человека свойственно наиболее длительное среди млекопитающих развитие ребенка и его обучение.

Из всего вышесказанного мы можем определить место человека в природе следующим образом: Тип Хордовые Подтип Позвоночные Класс Млекопитающие Отряд Приматы Подотряд Человекоподобные Секция Узконосые Надсемейство Гоминоиды Семейство Люди Род Человек Вид Разумный Подвид Разумный Ното 8ар{еп8 варюпэ

£3 Э.П. Фридман. Занимательная приматология. С. 129—142.

В 1980 г. в журнале "Сайенс" ('Наука') появилась строгая научная публикация с таким названием 'Поразительно» сходство окрашенных с высокой разрешающей способностью на полосы хромосом человека и шимпанзе'. Применив новейшие методы окраски хромосом на разных стадиях деления клетки двух высших приматов, авторы наблюдали до 1200 полос на каждый кариотип (раньше можно было видеть максимум 300—500 полос) и убедились, что исчерченность хромосом — носителей наследственной информации — у человека и шимпанзе почти идентична. Французский цитогенетик Дж. де Груши заключил: 'В конечном счете поражает экстраординарное сходство между кариотипами человека и трех человекообразных приматов'.

Биологи уже 10 лет бьются над одной загадкой: почему при столь заметном даже неспециалисту анатомическом различии человека и шимпанзе белки их сходны на 99%? При таком сходстве белков ясно, что кодирующие их гены, т.е. участка хромосом или участки ДНК, тоже одинаковы. Белки крови и тканей, имеющие фундаментальное значение в жизнедеятельности организма, — у человека и шимпанзе почти одинаковые вплоть до взаимозаменяемости!

Л.А. Фирсов, наблюдавший развитие шимпанзе с момента рождения, сообщает, что детеныш этого антропоида, уложенный на живот или на спину, в первые два месяца не способен изменить своего положения точно так же, как ребенок человека, примерно до трех месяцев. Нет больше этой неврологической способности в животном мире даже среди низших обезьян, как нет ни у одного существа на Земле симптома Бабинского (невропатолог проводит линию по ступне, а пальцы ноги реагируют строго определенным образом: точно так же, как у человека, отвечают пальцы и высшей

3 Зак. 200 33

отчетливо смеется,

обезьяны). "Шимпанзенок, — пишет Фирсов, — отчетливо икяво.ки, не улыбается — смеется! Попробуйте найти на Земле еще одно смеющееся животное — нет их больше...'

В 1929 г. английский анатом Артур Кейз определил у человека 1065 признаков, из которых 312 свойственны только человеку, 396 — человеку и шимпанзе, 385 — человеку и горилле, 354 — человеку и орангутану, 117.— человеку и гиббону, 113— человеку и другим низшим обезьянам (примерно пополам узконосым и широконо-сым), 17 — человеку и полуобезьянам.

Показано сходство человека с обезьянами в строении зубов, органов зрения, системы размножения, в частности наличие уникальных половых циклов, а также групп крови по иммунологиче-ским, или антигенным, свойствам эритроцитов.

Гематолог М.И. Куксова произвела анализ данных по изменению состава крови и костного мозга, обеспечивающего кроветворение, у обезьян в процессе старения и в старости. Полученные данные изменений состава крови у обезьян (не только высших, но и низших) 'полностью совпадают с результатами подобных исследований у человека". Подобное сходство является доказательством общности физиологических механизмов биологического старения у обезьян и человека, и обезьяны могут быть использованы как модель для изучения старения человека.

Даже квалифицированному специалисту-морфологу трудно отличить ткань плаценты - человека и высших обезьян, как, кстати, и

---...... ~ст«1»11пт0^пМП? ' •-

как, кстати, и человека и

чить ткань плацвшш. -,•»,...-,.._ ..

увидеть разницу в строении сперматозоидов (например, человека и гориллы). Процентное соотношение длины тела новорожденного у человека и обезьяны практически одинаково: соответственно 30 и 35 % (резус).

Сходно у человека и высших обезьян устройство скелета: общее число позвонков и их градация по разделам позвоночника, количество ребер (12—13). Об анатомии уплощенной груди, лопатки, плеча и верхней конечности, в совокупности обеспечивающих невиданную в животном мире особенность — устройство и действие руки — мы уже говорили.

Антрополог В.З. Юровская опубликовала важные результаты сравнительного изучения прикрепления мышц передней конечности у приматов. По совокупности изученных признаков человек — типичный примат. Из 107 признаков он разделяет с другими приматами 87, с неприматами — только 15. Наибольшее число общих черт человек имеет с шимпанзе — 64, с низшими обезьянами — 20. "Следовательно, — пишет Юровская, — передняя конечность человека... несет на себе печать не только приматного происхождения вообще, но и его особой эволюционной близости с понгидами".

Изумительно похожи узоры пальцев, ладони, стопы (дермато-глифика). Даже облысение у обезьян сопоставимо с облысением обычного типа у мужчин. Сходны у человека с обезьянами и паразиты крови (малярийные), пищеварительного тракта (бактериальная флора) и эктопаразиты (вошь), причем наибольшее сходство зарегистрировано с антропоидами Африки, меньше — Азии.

Ю.Г. Шевченко нашла у высших и даже у низших обезьян гомологи "сугубо" человеческих полей 40 и 39 в нижнетеменной облас-

ти. А ведь они связаны с тонким манипулированием и пространственным восприятием речи. Затем СМ. Блинков обнаружил верхневисочное поле 37 (также имеющее прямое отношение к пониманию речи), а Е.П. Кононова достоверно описала у обезьян поля 44 и 45 нижнепобной коры, являющиеся речевой зоной в мозге человека) Получается, что нет "пропасти" между анатомией мозга человека и обезьяны, как нет и качественного отличия в строении мозга человека и антропоида. Остается сделать единственно верное заключение: отличив здесь только количественное, хотя функционирование, разумеется, во многом различно.

На основании изучения 44 покусов, "ответственных" за свойства исследовавшихся 44 белков, Кинг и Вильсон установили генетическую дистанцию между человеком и шимпанзе: 0,620. Такая дистанция соответствует различиям даже не видов одного рода, а подвидов.

Одним из самых современных и самых точных инструментов изучения родства, филогенетических отношений разных организмов является метод монокпональных антител. В исследованиях антигенов главного комплекса лютосовместимост (играющего основополагающую роль при пересадках органов и тканей) с помощью моноклональных антител показано, что ближе всех к человеку стоит шимпанзе, далее идут другие приматы, затем остальные млекопитающие.

По данным палеонтологии и анатомии шимпанзе и горилла наиболее близки, и от них на равное расстояние отдалены человек и орангутан, а от всей четверки еще дальше отстоят гиббоны.

По' данным иммунологии, аминокислотной последовательности белков и гибридизации ДНК человек, шимпанзе и горилла находятся на одинаковом расстоянии друг от друга, а от них отдалился орангутан и еще больше гиббоны.

По данным иммунологии и гибридизации ДНК плюс исчерчен-ность хромосом человек, шимпанзе, горилла по-прежнему одинаково близки друг к другу, несколько отстоит от этой троицы орангутан и значительно гиббоны.

Результаты изучения белков методом электрофореза указывают на равноудаленность филогенетических расстояний человека и всех трех крупных антропоидов и значительную дистанцию между всеми четырьмя, с одной стороны, и гиббонами — с другой. Филогения гоминоидов оказалась наиболее близкой у человека и африканских высших обезьян с некоторым отделением (фактически более ранним ответвлением) от них азиатского орангутана и с существенным отделением (значительно более ранним ответвлением) от всех азиатских же гиббона и сиаманга.

2.4. Распространение современных приматов

(2 У. Зедлаг. Животный мир Земли. С. 113, 138, 153, 166.

Представители отряда приматов обитают в основном в нескольких зоогеографических областях, расположенных в тропической и субтропической зонах: 1) Неоарктической области, включающей всю Южную Америку и незначительную часть территории на юге

^эо

Северной Америки; 2) Восточной, или Индо-Малайской, зоогеогра-фической области, охватывающей Индию, Индокитай, Южный Китай с Тайванем, Филиппины, полуостров Малакку и Зондские острова; 3) Эфиопской области, включающей Африку к югу от Сахары и Южную Аравию, в ряде случаев к этой области присоединяют Мадагаскар, хотя некоторые специалисты выделяют его в качестве самостоятельной зоогеографической подобласти. Незначительная часть видов приматов встречается в Палеоарктической области, например в Северной Америке, на Гибралтаре, в Корее, Манчжу-рии и Японии.

Рассмотрим подробнее географическое распространение представителей различных семейств из отряда приматов (рис. 7) (Дерягина, Бутовская, 1992).

В Неоарктической области обитают представители широконосых обезьян семейства игрунок и семейства цепкохвостых обезьян или капуцинов. Ареал обитания игрунок простирается от границ Южной Бразилии до Панамы и Коста-Рики. Южная граница распространения представителей семейства СеЫЗаепроходит на севере Аргентины, а северная достигает Южной Мексики. Пять из 12 родов этого семейства встречаются также в Центральной Америке. Типичными представителями фауны южноамериканского девственного леса являются ревуны. В лесах бассейнов Амазонки и Ориноко обитают саймири. Для рода капуцинов характерна значительная раздробленность ареала обитания вследствие большого количества рек, протекающих в этой местности. Капуцины (их известно около 10 видов) распространены на простран-\ стве от Гватемалы до северной части Аргентины. Коаты — обезьяны, обладающие цепким хвостом, выполняющим роль пятой конечности,\ обитают на территории от южной части Мексики до севера Аргентины и Уругвая.

В Восточной области обитают полуобезьяны, низшие узконосые и человекообразные обезьяны. Для данной области характерно значительное разнообразие форм приматов. Тупайи распространены в Северной Индии, на пространства от Юго-Западного Китая через Индокитай до Бали, Калимантана и южных Филиппинских островов. Семейство долгопятов обитает в лесах Суматры, Калимантана, на Сулавеси и Филиппинских островах. Из полуобезьян в этой области обитают также представители семейства лори, в том числе толстый и тонкий лори. Ареал распространения толстого лори разорван и располагается на территории от Северо-Восточной Индии через Индокитай до Явы и Калимантана. Тонкий лори встречается на юге Индии и на Цейлоне. Из представителей низших узконосых обезьян в этой области встречаются тонкотелые обезьяны и макаки. Из тонкотелых обезьян здесь наиболее

распространены лангуры. Ареал их обитания проходит от Северной Индии до Шри Ланки и от Тибета и Китая до Больших Зондских островов. Интересно отметить, что лангуры встречаются даже в весьма неподходящих для обезьян условиях. Так, тибетский лангур, или, как его еще называют, роксоланов ринопитек живет на территории восточного Тибета и в прилегающих к нему районах Китая, где месяцами лежит снег. В Гималаях лангуров также можно встретить среди снежных сугробов. В жарких тропических лесах Калимантана обитают носачи. Практически все виды макаков обитают в Восточной зоогеографической области и в пограничных с нею районах Палеоарктики. Макаки широко распространены практически во всей Индо-Малайской области. Так же, как и лангуры, они перешагнули границу восточной Палеоарктики. Их можно встретить в Китае, Манчжурии и в Японии. Макаки резусы и лапундеры встречаются от Китая до Калимантана. Японские макаки — обитатели Японских островов. Они не только спокойно переносят холодные снежные зимы, но и освоили несвойственную обезьянам нишу: могут нырять и плавать, а по последним данным, ловят и поедают рыбу. Используют в пищу также водоросли, крабов. В холодное время эти обезьяны часто греются, забираясь в горячие источники. Яванские макаки обитают в Индокитае, на Зондских островах, вплоть до Тимора и Филиппин. Этот вид является обитателем побережий, часто охотится на крабов и другую водную живность. На Сулавеси обитает группа целебесских макаков. Единственное ис-^ ключение из общего правила — макак магот, ареал распространения которого далеко отстоит от Восточной зоогеографической области. Этот вид макаков обитает в Северо-Западной Африке и на Гибралтаре. Ареал распространения гиббонов простирается от Бутана через Индокитай до Хайнаня, с одной стороны, и Явы и Калимантана — с другой. Центром их распространения является Суматра. На Кали-мантане и Суматре обитает орангутан.

Для Эфиопской зоогеографической области характерно значительное разнообразие видов приматов. Из полуобезьян здесь встречаются представители семейства лори. В Западной Африке обитает калабар-ский потто и обыкновенный потто. Галаго населяют почти всю Африку южнее Сахары. Из мартышкообразных в Африке обитают три подсемейства: собственно мартышки, мангобеи и павианообразные. Собственно мартышки встречаются только в Африке. К югу от Сахары они водятся повсюду, где есть достаточно густая кустарниковая и древесная растительность. Мангобеи обитают в лесах Восточной, Центральной и Западной Африки. Павианы и мандрилы встречаются в районах от южного края Сахары. Типичный представитель таксона — павиан гамад-

37

рил — обитает в Эфиопии и на юге Аравийского полуострова. Гелады 1 распространены на пространствах Абиссинского нагорья. Дрил и манд- 1 рил встречаются во влажных лесах Западной Африки. В Африке проживают также и представители тонкотелых обезьян — гверецы. Ареал их распространения простирается от Танзании и от бассейна р. Конго до Камеруна. Африканские человекообразные обезьяны — один из подвидов гориллы — равнинная горилла и шимпанзе обыкновенный — имеют практически одинаковые ареалы: от Камеруна и Габона на Западе до Великих озер.

Второй подвид гориллы — горная горилла— обитает только на востоке этой области в районе оз. Киву. Однако следует сказать, что' распространение горилл в этой зоне носит мозаичный характер. Карликовый шимпанзе населяет территорию южнее р. Конго.

Мадагаскар часто называют островом лемуров. Полуобезьяны представляют наиболее типичную для этого острова группу млекопитающих. Их здесь 20 видов, т.е. больше, чем во всех остальных районах земного шара вместе взятых. Лемуры и маки обитают лишь на Мадагаскаре и частично (два вида) на Коморских островах. На острове обитает самый мелкий представитель приматов — мышиный лемур. В этом регионе обитают также представители семейства индри и мадагаскарская руконожка, выделяемая в особое семейство.