Диплом / Козин Исследование руд на обогатимость / Глава 3 обн

..docГлава 3. Гранулометрический состав руды

Фракционная характеристика руды по крупности называется гранулометрической характеристикой или гранулометрическим составом (грансоставом).

Используют три метода определения величины классов крупности в зависимости от диапазона крупности кусков:

-

для кусков > 100 мм – планиметрический;

-

для кусков 100

0,045 мм – ситовый ручной или механический;

0,045 мм – ситовый ручной или механический; -

для кусков 0,045

0,005 мм – разделение по крупности за

счет различия в скоростях падения в

тех или иных средах.

0,005 мм – разделение по крупности за

счет различия в скоростях падения в

тех или иных средах.

Планиметрический метод состоит в выделении на поверхности изучаемого массива квадратной площади со сторонами 2 м, проведении через каждые 100 мм по поверхности массива линий и измерении на этих линиях размеров отдельных кусков li. Величина r i-го класса крупности определяется так:

![]() ,

,

где li – размер кусков, относимых к i- му классу крупности; L – суммарная длина всех измеренных отрезков l, соответствующих размерам кусков.

В связи с сегрегацией кускового материала крупность материала при планиметрическом методе измерений оказывается завышенной на 15 – 20 %.

Своеобразный планиметрический метод используется для определения грансостава мелких классов с помощью специально приготовленных аншлифов под микроскопом (см. глава «текстура и структура руды»), однако в этом случае крупность материала будет занижена.

Ситовый анализ выполняют с помощью сит с квадратными ячейками.

Масса пробы для анализа q (кг) равна

q = 0,002![]() ,

,

где dmax – максимальный размер кусков руды, мм.

Доля или величина ri класса крупности – это отношение массы qi продукта этого класса крупности к массе пробы q.

![]()

Классы крупности менее 100 мм и более 1,5 мм получают путем рассева на ручных ситах с модулем 2, т.е. на ситах 50; 25; 12; 6; 3; 1,5 мм. Продолжительность рассева – 2 мин.

Мелкие

классы крупности, в диапазоне 1,5 –

0,045мм, получают путем рассева на ситах

с модулем

![]() (1,6; 1,25; 0,8; 0,56; 0,4; 0,28; 0,2; 0,14; 0,1; 0,071; 0,045 мм),

а для тонких продуктов, начиная с 0,071 мм

может быть использован ряд из пяти

сеток: 0,071; 0,063; 0,056; 0,050; 0,045 мм. В ряду сеток

могут быть также сетки с размерами 0,63;

0,50; 0,315; 0,25; 0,125 мм. Продолжительность

рассева на механическом встряхивателе

236Б – Гр – 30 мин (возможен ручной рассев

продолжительностью 10 мин).

(1,6; 1,25; 0,8; 0,56; 0,4; 0,28; 0,2; 0,14; 0,1; 0,071; 0,045 мм),

а для тонких продуктов, начиная с 0,071 мм

может быть использован ряд из пяти

сеток: 0,071; 0,063; 0,056; 0,050; 0,045 мм. В ряду сеток

могут быть также сетки с размерами 0,63;

0,50; 0,315; 0,25; 0,125 мм. Продолжительность

рассева на механическом встряхивателе

236Б – Гр – 30 мин (возможен ручной рассев

продолжительностью 10 мин).

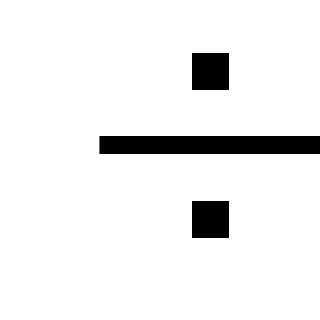

По результатам рассева строят частные и суммарные (кумулятивные) характеристики гранулометрического состава, рис.3.1

Рис. 3.1. Гранулометрический состав продукта крупностью менее 3 мм. Экспериментальные точки на суммарных характеристиках откладываются на большем размере границ класса

Мокрый ситовый анализ применяют для пульп и для мелкого влажного материала. При этом определяют массу пульпы в известном объеме Vп до рассева М и массу пульпы в этом же объеме после рассева и заполнения объема Vп, плюсовым классом и водой М+.

Долю плюсового класса для используемого сита определяют по формуле

![]()

Тонкие классы, мельче 0,045 мм, определяют седиментационным методом, основанным на законе Стокса падения частиц в воде

v0 = 545 d2(ρ – 1000),

где v0 – скорость падения частиц в воде, м/с; d – крупность частиц, м; ρ – плотность частицы, кг/ м3.

При этом возможны три варианта измерения:

-

отмучивание;

-

классификация;

-

в

звешивание

осадка.

звешивание

осадка.

О

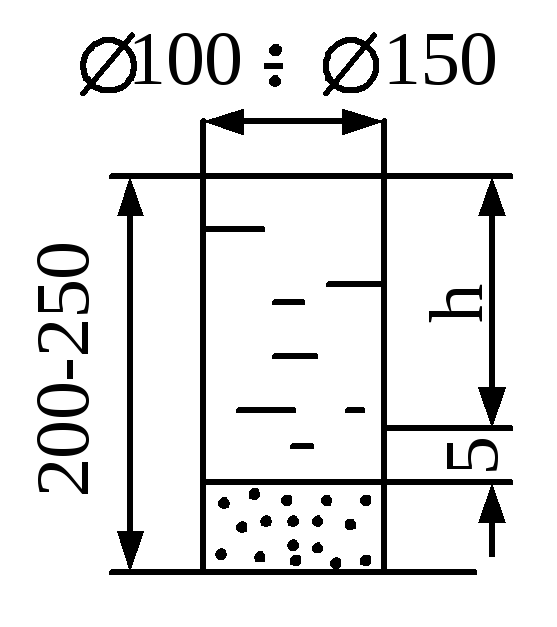

Рис.

3.2. Установка для отмучивания![]() частиц больше верхней границы этого

класса. Тщательно перемешивают пульпу

и по истечении времени t

сифоном отсасывают объем пульпы высотой

h, помещая конец сифона

на нижнюю границу отрезка h.

Эту операцию выполняют несколько раз,

пока не будут получен чистый слив. Затем

выполняется расчет времени осаждения

и отбор пульпы, содержащей следующий

класс крупности и т.д.

частиц больше верхней границы этого

класса. Тщательно перемешивают пульпу

и по истечении времени t

сифоном отсасывают объем пульпы высотой

h, помещая конец сифона

на нижнюю границу отрезка h.

Эту операцию выполняют несколько раз,

пока не будут получен чистый слив. Затем

выполняется расчет времени осаждения

и отбор пульпы, содержащей следующий

класс крупности и т.д.

К лассификация

состоит в разделении классов в восходящем

потоке воды (рис. 3.3). Для этого навеску

массой 50 г загружают в сосуд, в котором

создан восходящий ток воды со скоростью

v0. В этом потоке

в слив будет вынесен класс крупности,

частицы максимальной крупности которого

будут иметь скорость падения меньше

v0.

лассификация

состоит в разделении классов в восходящем

потоке воды (рис. 3.3). Для этого навеску

массой 50 г загружают в сосуд, в котором

создан восходящий ток воды со скоростью

v0. В этом потоке

в слив будет вынесен класс крупности,

частицы максимальной крупности которого

будут иметь скорость падения меньше

v0.

Р

Рис.

3.3. Установка для классификации

Н

Рис.

3.4. Определение грансостава весовым

методом аконец,

метод взвешивания осадка проводят (рис.

3.4) в цилиндре 1, в который помещается

диск 2. На нем будут осаждаться частицы

суспензии. Диск соединен с чувствительными

весами 3, позволяющими зафиксировать

изменения массы осадка во времени.

Подготовленную

0,5 % суспензию (5 г

твердого на литр пульпы) анализируемого

порошка тщательно перемешивают в

цилиндре стеклянной палочкой с резиновым

диском на конце. Затем в суспензию

опускают диск 2. Фиксируют изменение

веса, отсчитывая его вначале через 15

с, затем через каждые 30 с, затем через 1

- 2 минуты и, наконец, с интервалом 5 минут

до прекращения осаждения частиц, и

строят кривую осаждения, рис. 3.5, а.

Рассчитывают для принятых значений

крупности время осаждения ti,

и в точках кривой осаждения, соответствующих

этим значениям времени, проводят

касательные до пересечения с осью

ординат. Если весь диапазон изменения

массы осадка принять за 100 %, то на оси

ординат будут получены непосредственно

величины классов, начиная с самого

крупного снизу: rк;

rк-1;

rк-2

и т.п.

аконец,

метод взвешивания осадка проводят (рис.

3.4) в цилиндре 1, в который помещается

диск 2. На нем будут осаждаться частицы

суспензии. Диск соединен с чувствительными

весами 3, позволяющими зафиксировать

изменения массы осадка во времени.

Подготовленную

0,5 % суспензию (5 г

твердого на литр пульпы) анализируемого

порошка тщательно перемешивают в

цилиндре стеклянной палочкой с резиновым

диском на конце. Затем в суспензию

опускают диск 2. Фиксируют изменение

веса, отсчитывая его вначале через 15

с, затем через каждые 30 с, затем через 1

- 2 минуты и, наконец, с интервалом 5 минут

до прекращения осаждения частиц, и

строят кривую осаждения, рис. 3.5, а.

Рассчитывают для принятых значений

крупности время осаждения ti,

и в точках кривой осаждения, соответствующих

этим значениям времени, проводят

касательные до пересечения с осью

ординат. Если весь диапазон изменения

массы осадка принять за 100 %, то на оси

ординат будут получены непосредственно

величины классов, начиная с самого

крупного снизу: rк;

rк-1;

rк-2

и т.п.

Обоснование. Пусть в суспензии имеется материал, содержащий частицы только двух размеров d1 и d2, тогда получим следующую картину, рис. 3.5, б. Частицы крупностью d1 будут осаждаться в интервале времени 0 - t1 (линия 1), а частицы крупностью d2 - в интервале времени 0 - t2 (линия 2). Совместное осаждение этих частиц отразит ломаная линия 3. Чтобы узнать долю частиц крупностью d1 продолжим пологий отрезок линии 3 до пересечения с осью ординат, что соответствует проведению касательной на кривой осаждения. Из рисунка видно, что таким образом будут получены доли частиц крупностью d1 - rk и крупностью d2 – rk-1.

Рис. 3.5. К определению доли классов:

а – по экспериментальной кривой; б – к объяснению способа определения r

Определение грансостава прямым измерением размеров кусков.

Гранулометрический состав пробы можно охарактеризовать, измеряя размеры отдельных кусков. Это тем более необходимо, если определяются показатели, связанные с формой кусков, например лещадность.

Лещадные зерна – это зерна, имеющие отношение длины к его толщине больше 3. Они снижают качество щебня. Стремятся производить кубовидный щебень. Кубовидным считается щебень, имеющий лещадных зерен менее 15 %, а иногда и менее 10 %.

Крупность куска неправильной формы условно характеризуется средним размером dср, вычисляемым по величинам длины куска l ширины b и высоты h. Простейшей величиной dср является среднее арифметическое

dср =( l+ b + h)/3

Более полной величиной dср является величина ребра куба, равновеликого по объему параллелепипеду с ребрами l, b и h

dср

=![]()

Если выполнить измерения всех кусков в пробе и разделить их на классы по величине dср, то можно определить доли классов, т.е. гранулометрический состав пробы, для чего эти классы следует взвесить.

Особые характеристики крупности

d95 – крупность, соответствующая размеру квадратной ячейки сита, через которое проходит 95 % материала пробы. Часто эту величину называют максимальной крупностью продукта dmax

d80, d50 – крупность, соответствующая размерам квадратной ячейки сита, через которое проходит 80 и 50 % материала пробы.