- •1. Основные понятия предмета физики горных пород

- •2. Минералы

- •3. Горные породы

- •4. Пористость пород

- •5. Плотность пород

- •6. Трещиноватость пород

- •7. Содержание воды в породах

- •8. Методы изучения состава и строения пород

- •9. Физико-технические параметры пород

- •10. Влияние минерального состава и строения пород на их свойства

- •11. Влияние внешних факторов на физические свойства пород

- •12. Напряжения и деформации в горных породах

- •13. Понятие о диаграмме деформирования

- •14. Упругие свойства горных пород

- •15. Распространение упругих колебаний в породах

- •16. Акустические характеристики пород

- •17. Действие упругих колебаний на горные породы

- •18 Теории прочности твердых тел Теоретическая прочность идеального кристалла

- •19. Влияние дефектов и минерального состава на прочность пород

- •20. Пластические свойства пород

- •21. Теплопроводность пород

- •22. Основные понятия электродинамики

- •23. Поляризация пород

- •24. Электропроводность горных пород

- •25. Естественные электрические поля в породах

- •26. Магнитные свойства пород

14. Упругие свойства горных пород

Для каждого вида приложенных напряжений существует свой коэффициент пропорциональности между напряжениями и упругими деформациями; он является параметром породы, оценивающим ее упругие свойства.

Коэффициент пропорциональности между нормальным напряжением (сжимающим или растягивающим) и соответствующей ему относительной продольной деформацией и называется модулем упругости (модулем Юнга) Е:

.

.

Коэффициент пропорциональности

между касательным напряжением

и соответствующей деформацией сдвига

и соответствующей деформацией сдвига носит названиемодуля

сдвига G:

носит названиемодуля

сдвига G:

Модуль упругости Е и модуль сдвига G считаются основными упругими характеристиками породы.

Пользуются и другими упругими

параметрами пород. В случае объемного

напряженного состояния породы связь

между напряжением

и относительным изменением объема

и относительным изменением объема выражается через

модуль всестороннего

сжатия

выражается через

модуль всестороннего

сжатия

:

:

где

(

( ).

).

Для рыхлых пород пользуются понятием модуля одностороннего сжатия М — коэффициентом пропорциональности между продольным напряжением и соответствующей ему деформацией при расположении пробы в цилиндре с жесткими стенками.

Широко применяют также еще

один упругий параметр — коэффициент

Пуассона

,

являющийся

коэффициентом пропорциональности

только между деформациями — относительными

продольными

,

являющийся

коэффициентом пропорциональности

только между деформациями — относительными

продольными

и относительными поперечными

и относительными поперечными

Коэффициент Пуассона — величина безразмерная. Он связан с величинами Е и G уравнением

Для изотропных тел достаточно знать лишь два упругих параметра, другие параметры могут быть вычислены по соотношениям теории упругости.

Чаще всего в качестве основных параметров экспериментально определяют и используют в расчетах модуль упругости и коэффициент Пуассона.

Если образец породы испытывает объемное напряженное состояние, необходимо учитывать деформации и напряжения во всех направлениях. Такое состояние образца породы может выражаться обобщенным законом Гука

Аналогично может быть описано состояние породы, если на все ее плоскости действуют касательные напряжения.

Модули упругости характеризуют жесткость пород, их способность сопротивляться внешним воздействиям. Величина, обратная модулю упругости, называется коэффициентом соответствующей деформируемости (податливости).

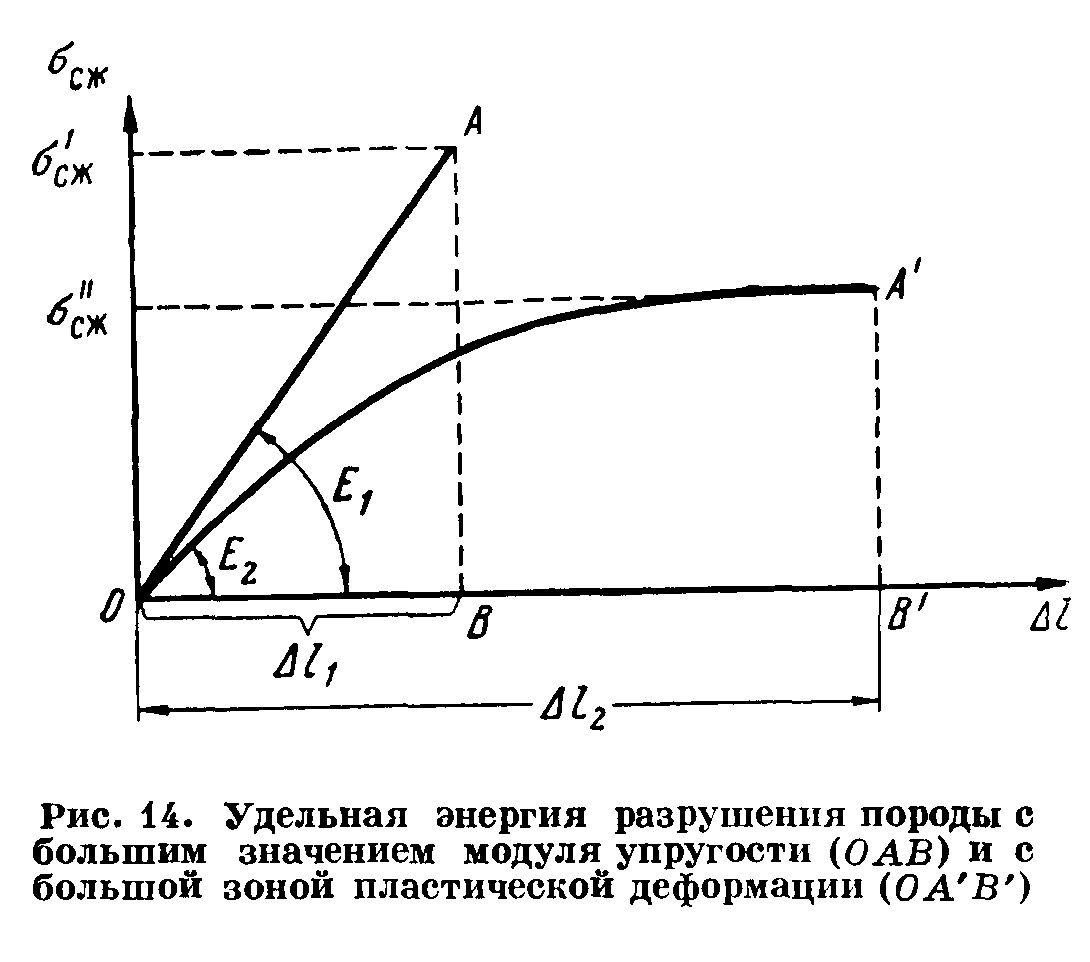

Породы, обладающие большими значениями модуля упругости, как правило, имеют малую зону пластических деформаций, т. е. происходит хрупкое разрушение пород. Поэтому энергия разрушения W породы с большим значением Е часто меньше энергии разрушения породы с небольшим значением Е и высокой пластичностью.

Удельная энергия упругой деформации или хрупкого разрушения равна (рис. 14):

.

.

В зависимости от целей использования упругих параметров их определяют статическим или динамическим способом. Статические свойства характеризуют породу при довольно длительных процессах воздействия на нее нагрузки, в то время как динамические свойства характеризуют ее при мгновенных воздействиях (взрывание, ударное бурение и т. п.).

15. Распространение упругих колебаний в породах

Если к участку породы ограниченных размеров мгновенно приложить нагрузку (удар), вызывающую напряжения, которые не превышают предел упругости, то этот участок будет испытывать деформацию, т. е. смещение частиц по направлению действующей силы. Ввиду того, что частицы породы жестко связаны между собой, деформация одной частицы вызывает смещение других, более удаленных частиц. Происходит распространение упругой деформации с определенной скоростью. При отсутствии потерь энергии за счет трения соседних частиц упругое возмущение должно распространяться по всей породе.

Произведение массы т

элементарного объема

на его ускорение, согласно второму

закону Ньютона, равно сумме всех сил

,

действующих на этот

объем:

,

действующих на этот

объем:

Сумму всех сил вдоль любой оси координат можно выразить как сумму всех элементарных напряжений, умноженных на соответствующую площадь, на которую они действуют.

Упругие колебания - это процесс распространения в породе знакопеременных упругих деформаций ее частиц; частота этих колебаний может быть самой различной в зависимости от частоты генератора, возбуждающего их.

По частоте колебаний упругие волны подразделяются на инфразвуковые – частота колебаний до 20 гц, звуковые – 20 - 20 000 гц, ультразвуковые – более 20000 гц, гиперзвуковые — более 1010 гц. Частота гиперзвуковых колебаний приближается к частоте тепловых колебаний молекул (1013 гц). Волны низкой частоты, быстро затухающие и распространяющиеся в земной коре, носят название сейсмических.

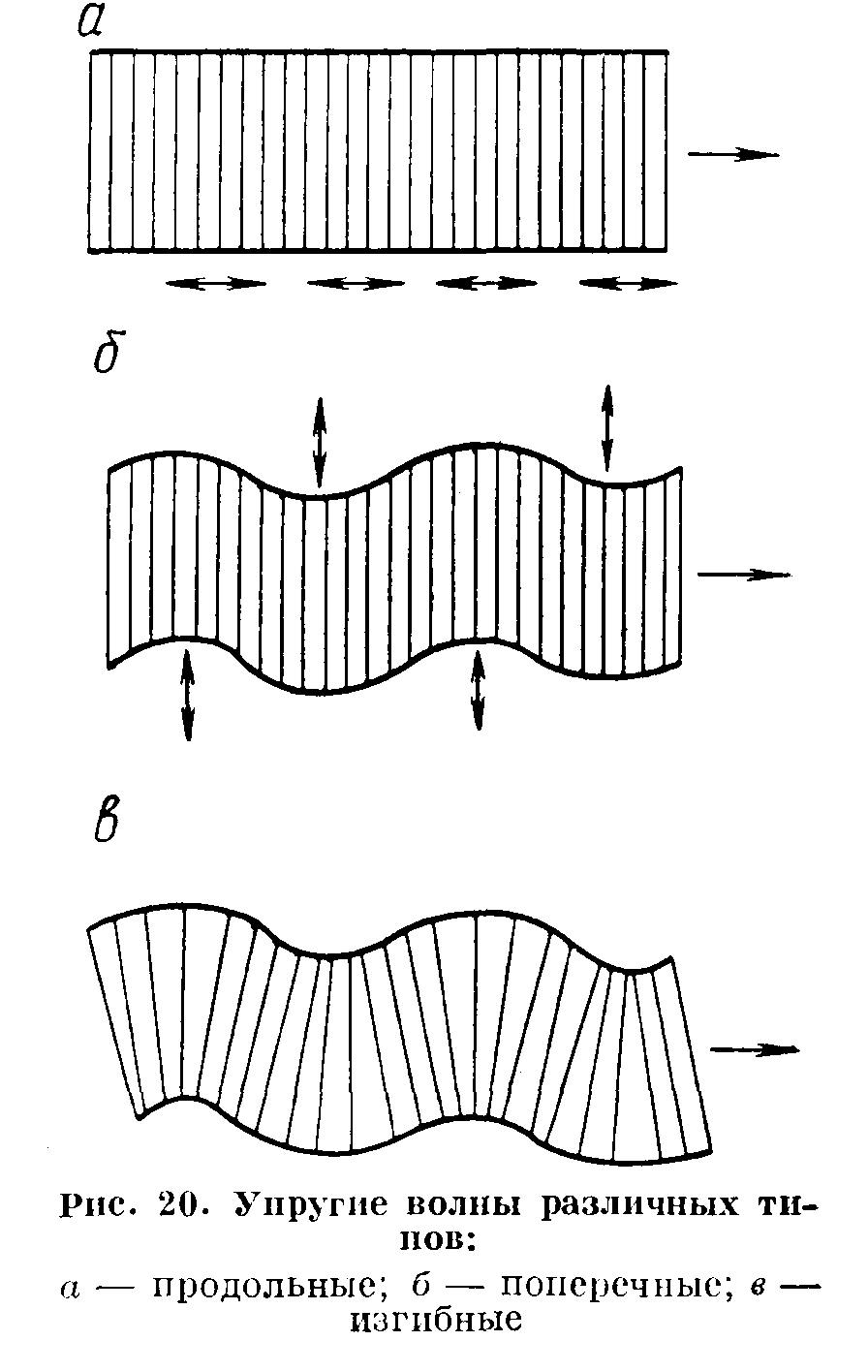

Упругие волны возникают в результате распространения деформаций в веществе. В зависимости от вида деформаций могут возникать волны различных типов (рис. 20).

Деформации попеременного объемного сжатия и растяжения обуславливают распространение в веществе продольных упругих колебаний. Продольные упругие волны распространяются в любой среде — газах, жидкостях и твердых телах, так как все вещества обладают сопротивлением объемному сжатию. Продольные упругие волны вызывают звуковые явления. Волны второго типа, обусловленные распространением попеременных деформаций сдвига в среде, называются поперечными. Поперечные волны характерны только для твердых тел, ибо сопротивление сдвигу в жидкостях и газах отсутствует. Эти два типа волн распространяются по всему объему породы и поэтому называются объемными.

Поскольку продольные волны являются наиболее быстрыми (обладают наибольшей фазовой скоростью) и приходят из точки излучения в точку приема первыми, то их принято обозначать буквой P (от слова prima - первый). Поперечные волны приходят в точку приема вторыми, так как их фазовая скорость меньше, чем у продольных. Эти волны принято обозначать буквой S (от слова secunda - второй).

Частицы тела, в частности горной породы, находящиеся на поверхности, испытывают особое состояние, так как встречают меньшее сопротивление своим перемещением в сторону свободной поверхности. В результате этого на поверхности возникает плоская поверхностная (рэлеевская) волна, которая характеризуется движением частиц, образующим траекторию в виде эллипса с большой осью, направленной перпендикулярно перемещению волны. В этом случае каждая частица породы совершает двойное колебание: вдоль и поперек направления движения волны. Для образцов пород типа стержней различают также крутильные и изгибные волны.