Железы кожного покрова лошадей

Потовые железы—glandulae sudoriferae—в своих секретирующих отделах сильно завиты клубочками. Они значительно распространены у лошадей, так что последние явно и сильно потеют всей поверхностью кожного покрова по сравнению с другими животными. Их пот содержит сравнительно большое количество растворённого белка и потому может сбиваться в пену, которая при подсыхании превращается в белый налёт. Близкими по строению

к потовым являются мякишные железы. Сальные железы — gland, sebaceae s. ceruminosae (рис. 226—с)—альвеолярного строения, довольно сильно развиты у лошадей.

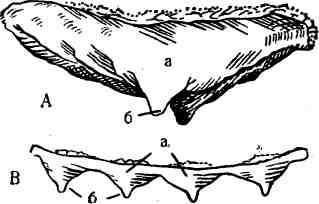

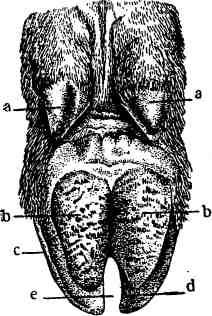

Рис. 237. Вымя кобылы (А). Схема

.Множественного вымени свиньи и собаки(в). А—тело железы; б—сосок.

Молочные железы, или вымя,—uber (рис. 237—А)—у лошадей расположены между бёдрами в виде продолговатого круглого тела, разделённого значительным межсосковым сагиттальным жолобом на две половины. Каждая половина несёт на себе по одному коническому соску (б). Сосок на вершине имеет два (переднее и заднее) отверстия, ведущие каждое в свой самостоятельный короткий сосковый канал, за которым в толще соска располагается своя цистерна. В переднюю и заднюю цистерны секрет изливается совершенно изолированно от заднего и переднего участков каждой половины вымени, что даёт право предполагать наличие в каждой из них двух самостоятельных молочных холмов, слившихся по молочной линии, а соски, возможно, предоставляют собой слияние пары в одно сложное образование на каждой стороне.

Кожный покров вымени гладкий, и на нём видны лишь следы нежных волосков. Он содержит как на теле железы, так и на сосках сальные и потовые железы. Они особенно сильно развиты в безволосом сагиттальном жолобе между холмами.

В толще стенки соска пробегают гладкие продольные и круговые мускульные волокна.

Вокруг соскового канала сильно развита эластическая ткань, играющая, повидимому, роль сфинктера.

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ КОЖНОГО ПОКРОВА У РОГАТОГО СКОТА, СВИНЕЙ И СОБАК

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ КОЖНОГО ПОКРОВА У РОГАТОГО СКОТА

Кожпый покров. У крупного рогатого скота кожный покров в общем толще, чем у других домашних животных, соединительнотканные пучки массивнее и эластические волокна крупнее. Покровные волосы короткие (немного длиннее, чем у лошадей). В области лба они нередко курчавые. Хвост лишь на своём конце несёт значительный пучок длинных волос— кисточку. Кожа образует характерную складку—п одгрудок.

СТРОЕНИЕ КОЖНОГО ПОКРОВА У РОГАТОГО СКОТА, СВИНЕЙ И СОБАК 377

У овец кожный покров тонкий и нежный, на спине и затылке он более толстый. Их покровные волосы значительно разнятся, смотря по породе и даже участку тела.

В общем принято выделять:

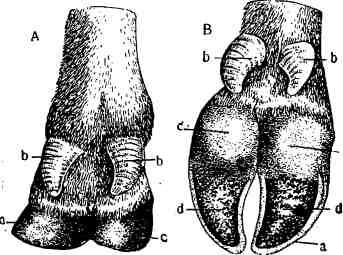

и копытца крупного

Рис. 238. Мякиши

рогатого скота: А—сзади, В—с подошвенной стороны.

а—копытцевая стенка; Ь—висячие (2-й и 5-й)

пальцы; с—пальцевый мякиш; d—копытцевая

подошва*

короткие грубые волосы, содержащие сердцевину; юни располагаются в качестве кроющих волос на лицевом участке (морде) головы и на конечностях у домашних (не мериносовых) овец; у диких рас они покрывают и туловище;шерсть, состоящую из тонких более или менее извитых шерстинок без сердцевины (или лишь с небольшими островками её). Шерстинки покрывают (вместе с остью) туловище домашних овец, образуя руно. Они выступают из эпидермиса округлыми группами в 10—12 волосков. У мериносовых овец руно состоит из одних лишь тонких шерстинок, т. е. более или менее однородное, и покрывает почти всё тело;

о с т ь—длинные, грубые, незавитые волосы с сердцевиной (исключения редки); луковица их глубоко сидит в коже. Эти волосы у домашних (не мериносовых) овец перемешаны с шерстью, т.' е. входят в состав руна. Они отсутствуют у мериносов. У некоторых пород, выведенных путём подбора заводских особей, качества шерсти и ости так близки, что на вид вся шерсть кажется почти однородной, как, например, у цигайских и тушинских мясных овец.

У коз среди покровных волос имеются в большом количестве нежные, мягкие, пуховые волосы. На морде у самцов характерно наличие бороды.

Копытца и мякиши. Крупный рогатый скот и мелкие жвачные опираются о почву последними фалангами 3 и 4-го пальцев. Твёрдый кожный наконечник их называется копытцем. Они имеют и абортивные копытца, не достающие до земли (рис. 238—6). Копытце по форме является как бы половиной копыта лошади и близко напоминает последнее по своему устройству. Копытцевая кайма, копытцевый венчик и копытцевая стенка (а) развиты так же, как и соответствующие части копыта лошади, и лишь копытцевая стенка отличается тем, что не имеет заворотных частей.

Общие черты строения пальцевого мякиша (с) такие же, как у лошади. У крупного рогатого скота он, суживаясь, продолжается по подошве, но стрелки (как у лошади) не образует. У мелких жвачных пальцевые мякиши более значительно вдаются в подошвенную поверхность, оставляя небольшую лежащую впереди площадь для копытцевой подошвы. Характер постановки пальцев у крупного рогатого скота варьирует в широких пределах.

Рога. Лобные кости жвачных имеют костные отростки, которые и служат опорой для рогов—cornua. Сами костные отростки кожного происхождения, и зачаток их в эмбриональной жизни спаивается с лобными костями в одно целое.

Кожный покров, одевающий эти отростки, имеет в своём составе лишь два пласта—основу кожи и эпидермис.

Основа кожи рого в—corium eornus—прилегает непосредственно к периосту надкостницы лобных отростков. Сосочковый её слой снабжён довольно сильно развитыми сосочками, которые у основания рога

378 система органов кожного покрова

низки, часты и являются продолжением основы кожи области лба. От основания в сторону конца рога сосочки становятся постепенно выше, реже и стоят наклонно к вершине рога. На вершине находятся самые высокие и частые сосочки.

Производящий слой эпидермиса, одевающий сосоч ковый слой, продуцирует очень прочный трубчатый роговой слой, который и формируется в роговый чехол, или рог в тесном смысле слова.

На роге различают корень, тело и верхушку. Корень рога—radix cor-nus—лежит на границе с кожным покровом лба. Роговой слой здесь сравнительно тонок, мягок и пронизан даже редкими волосами. Тело рога—corpus cornus—является продолжением корня к верхушке рога—apex cornus-Роговые слои постепенно утолщаются и на наружной поверхности формируют круговые валикообразные возвышения—роговые кольца, между которыми наблюдаются лёгкие перехваты. Они указывают на периодическое усиление работы производящего слоя, связанное с наплывом нового кольца. У крупного рогатого скота кольца рельефно обрисованы лишь у корня рога и к верхушке исчезают; у коров появление их связано с периодом стельности. После каждого отёла у корня появляется новое кольцо. У овец кольца ясно заметны по всему рогу.

Форма рога обусловливается прежде всего очертанием костного отростка, а затем неравномерным ростом роговой массы. Если происходит усиленная продукция рога с одной стороны, то верхушка будет отклоняться в противоположную сторону. Такие местные усиления роста дозволяют рогам закручиваться спирально, что нередко встречается.

У крупного рогатого скота рога более или менее округлы и разнообразны по форме,' у овец они несколько сплющены, причём у большинства одна сторона плоска и даже вогнута по длине, а противоположная, наоборот, выпукла. Эта выпуклость заметно выражена и придаёт поперечному разрезу рога неправильную трёхгранную форму. Сами рога от корня к верхушке извиваются крутой спиралью в боковые стороны головы. У коз рога слегка сплюснуты с боков, причём передний выпуклый край острее заднего. Они имеют форму пологой дуги, направленной вершиной назад.

Кожпые железы. По богатству сальными и потовыми железами кожный покров жвачных не уступает покрову лошадей, но потовые железы не так массивно развиты (менее извиваются). Крупный рогатый скот заметно потеет на лицевом отделе головы—морде.

Носо-губные железы—glandulae nasolabials—крупного рогатого скота и железы носового зеркальца мелких жвачных—glandulae planonasales— характеризуются сильно завитыми (клубочком) выделительными трубочками. Их выводные протоки вслед за выделительным отделом имеют так называемые вставные участки, а за ними следуют вновь секретирующие отделы и, наконец, собственно выводные протоки. Таким образом, эти железы своими выводными протоками напоминает структуру слюнных желез (см. органы пищеварения). У овец пот смешивается с кожным салом и образует в густой шерсти «жиропот», или «жирный пот волны».

Особенности у овец. Слёзная ямка—fossa infraorbitalis—приблизительно в 1 см глубиной, лежит впереди медиального угла глаз. На ней заметны следы тонких волосков, во влагалище которых открываются крупные сальные железы. Последние образуют слой около 1—2 мм толщиной, а подними лежат клубочковые железы. Общий вязкий секрет благодаря подсыханию получает вид жёлтой сальной мажущей массы.

Паховый кармашек—sinus uberalis (mammaricus)—лежит у самок по сторонам вымени, а у самцов—в паховой области в виде щелеобразного углубления. Основа кожи и шелушащийся слой здесь значительны по толщине и прикрыты жёлтой жировой корочкой. Тонкие волоски в углублении кармашка

СТРОЕНИЕ КОЖНОГО ПОКРОВА У РОГАТОГО СКОТА, СВИНЕЙ И СОБАК 379

снабжены сравнительно сильно развитыми сальнЬми железами. Клубочко-вые железы также очень массивны.

Межкопытцевые мешочки—sinus interdigitalis—представляют углубление между пальцами, отверстие которого в 2—4 мм шириной открывается на уровне второго сустава пальцев ближе кпереди. В стенке мешочка находятся нежные волоски и многочисленные сальные и клубочковые железы, секрет которых заполняет полость.

Молочпые железы. Вымя—uber—жвачных (рис. 241) располагается между бёдрами в лонной области. У крупного рогатого скота, по сравнению с другими домашними млекопита- %

ю щими,

сложное тело железы и соски ^^JkчЧъ

щими,

сложное тело железы и соски ^^JkчЧъ

развиты наиболее сильно. Вымя ко- ' ^Ж^Шк\С^

ров получилось в результате слияния в одно массивное целое трёх парных железистых холмов с тремя парами сосков, из которых задняя пара остаётся недоразвитой —абортивной, а чаще и совсем исчезает, так что действующими сохраняются только две пары. Впрочем, иногда абортивной оказывается средняя пара.

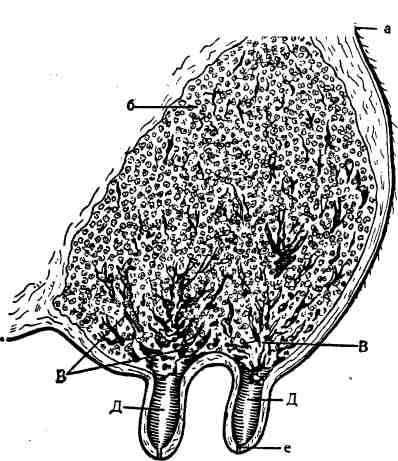

Рис. 239. Полусхема строения вымени коровы.

а—кожа; б—дольки железы; В—молочные ходы; Д—цистерна; е—сосковый кааал.

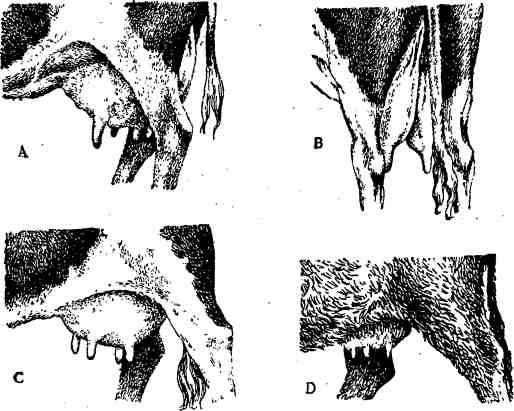

Границей правой и левой половин служит плоская срединная с а-гиттальная борозда — sulcus sagittalis s. sulcus interuberalis. He принимая в соображение пару абортивных сосков, можно лишь условно правую и левую половины разделить поперёк на краниальную, или брюшную, и каудальную, или бедренную, четвер-т и (холмы). Каждая из них имеет свой сосок с выводным протоком. Железистая же масса той и другой самостоятельной четверти как снаружи, так и в толще ясных границ не обнаруживает, если не считать слабой поперечной борозды на поверхности между сосками. Сложное тело вымени бывает различной формы (рис. 240 и 241).

Вымя одето сравнительно нежным кожным покровом, переходящим на него' со стороны живота и медиальных поверхностей правого и левого бедра, с тонкими и в общем скудными и лишь у некультурных пород обильными волосами (рис. 240—D).

На каудальной поверхности вымени в сторону половой щели часто выступают ясные отвесные складки кожи с заметными линейными потоками волос, благодаря чему обрисовывается так называемое молочное зеркало (рис. 240—5).

Помимо кожного покрова и непосредственно под ним вымя одето поверхностной оболочкой, которая служит его фасцией. Поверхностная фасция вымени является продолжением на вымя поверхностной фасции живота — fascia superficialis abdominalis.

Жёлтад брюшная фасция отдаёт в области белой линии живота в сторону основания вымени значительный пласт с большим количеством эластических волокон. Он проникает между обеими половинами тела вымени, формируя перегородку вымени—septum uberis,— и служит в то же время поддерживающей связкой вымени—ligamentum suspensorium uberis.

380

СИСТЕМА ОРГАНОВ КОЖНОГО ПОКРОВА

Кроме того, существует и собственная соединительнотканная капсула с жировой тканью, от которой в толщу вымени отходят соединительнотканные пластинки и тяжи, создающие его остов.

На разрезе вымени видны небольшие (0,5—5,0 мм) округлые или неправильно угловатые участки, разделённые прослойками соединительнотканного остова. Эти территории представляют железистые дольки вымени — lobuli uberis (рис. 239—б). От прослоек, отграничивающих; дольки, остов проникает и внутрь долек в виде нежных пучочков; они оплетают лежащие» здесь работающие трубочки.или альвеолы. Сила развития соединительнотканного остова и железистых трубочек в дольках бывает неодинакова; она^ зависит:

1) от конституции животного: у молочных пород остов железы очень, нежен и слабо развит, так что трубочки и альвеолы наружными: поверх-

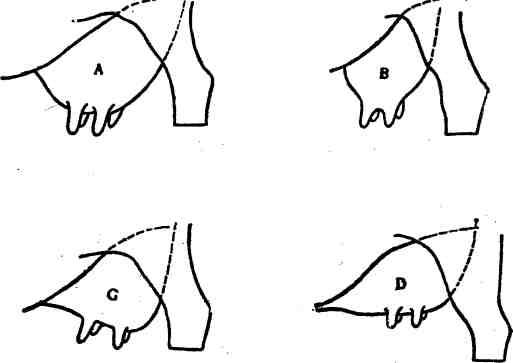

Рис. 240. Вымя крупного рогатого скота. А—равномерно развитое «бедренное вымя»; В—оно же сзади; С—равномерное брюшное вымя; D—примитивное вымя.

ностями почти касаются друг друга и занимают дольку почти сплошь; при сильно выраженном соединительнотканном остове и сравнительно слабых железистых "образованиях получается, наоборот, мало молочное вымя, которому присвоено даже специфическое, но неудачное название «мясного вымени»;

от возраста: у тёлок (до стельности) железистая часть слабо развита; у старых коров, которых перестают доить, соединительная ткань разрастается сильнее в ущерб отделительным участкам;

от кормления: у коров, откармливаемых на убой, т. е. обильно, в остове развивается жировая ткань в ущерб работающим элементам и получается хотя и объёмистое, но не молочное, а так называемое жировое вымя;

наконец, от условий содержания, эксплоатации (раздой), а также от полового цикла.

Многочисленные работающие трубочки и альвеолы открываются в выводные протоки; последние, соединяясь между собой по пути к соску, формируют молочные каналы, уже видимые простым глазом. В сторону осно-

СТРОЕНИЕ КОЖНОГО ПОКРОВА У РОГАТОГО СКОТА, СВИНЕЙ И СОБАК 381

вания соска они образуют главные молочные ходы—ductus lactiferi (рис. 239—В),—которые сильно расширяются около основания соска и открываются овальными или щелеобразными отверстиями в его полость, называемую молочной цистерной — sinus lactiferus s. receptaculum lactis (Д).

Рис, 241. Различные формы вьщени крупного рогатого скота.

Л—округлое вымя; В—козья форма вымени; С—неравномерно развитое

вымя; D—плоское вымя.

Соски—papillae uberis (рис. 242)—довольно длинны (6—9 см), приблизительно цилиндрической формы, со слегка расширенным основанием и округлой верхушкой; на ней открывается одним отверстием короткий (около 1 см) сосковый канал—ductus papillaris (рис. 239—е). Основа кожи соска богата эластическими волокнами и плотно прилегает к ткани, окружающей эпителий сосковой полости, т. е. цистерны. Последняя является

Ж V 7^

Рис. 242. Различные формы сосков вымени крупного рогатого скота.

А—цилиндрический (мясной) сосок;. В—конический сосок; С—расширенный у основания сосок.

расширением молочных ходов и чаще локализуется в пределах соска, но иногда на некоторое протяжение вдаётся и за основание соска в тело железы. Внутренняя поверхность цистерны, если она не переполнена молоком, собрана в небольшие складочки и ниши.

В соединительнотканной стенке соска содержатся пучки гладких мускульных волокон. Они направляются в главной своей массе не продольно, а переплетаются между собой. Вглубь, т. е. ближе к просвету соска, проникают пучочки, идущие приблизительно циркулярно. Кроме того, стенка богата сосудами, причём вены образуют даже подобие кавернозного тела, т. е. местами, расширяясь, переплетаются в густую сеть.

На верхушке соска в пределах расположения соскового канала глубокие пучочки мускульных волокон, окружая кольцом канал, формируют его сфинктер.

382

СИСТЕМА ОРГАНОВ КОЖНОГО ПОКРОВА

Сосковый канал выстлан многослойным плоским эпителием с ясно выраженными сосочками основы кожи. Кожный покров соска безволосый и не содержит у коров ни сальных, ни потовых желез.

У коз вымя состоит из двух (правой и левой) половин с одним соском каждая. Добавочные (каудальные) соски большей частью отсутствуют. Вымя сильно оттянуто. Длинные, значительно развитые соски отклонены слегка вперёд и в стороны и обладают также цистерной и сосковым каналом.

У овец вымя двухраздельное; добавочные абортивные соски (каудальные) встречаются не час? о. Соски более удалены один от другого и вершинами

заметно обращены в стороны. Цистерна имеется, но менее обширная, чем у козы.

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ КОЖНОГО ПОКРОВА У СВИНЕЙ

Ложный покров, за исключением подкожного слоя, в общем сравнительно тонок, от 1,5 до 3 мм (у породистых белых свиней—от 0,6 до 1,6 мм). В области вентральной стороны шеи он наиболее толст. Эпидермис на спине тоньше, чем на латеральных сторонах конечностей.

Рис. 243. Пальцы свиньи с волярнонг стороны.

а, а — висячие копытца (2-го и 5-го) пальцев; Ъ9 Ъ— пальцевые мякиши; с—ко-пытцевая стенка; d—копыт-цевая подошва; е—межко-пытцевая щель.

Подкожный слой обладает большим количеством жировых клеток. У культурных. откормленных свьней он достигает огромной толщины, измеряемой сантиметрами; это так называемый шпек. У самцов к периоду половой зрелости от конца шеи по боковым сторонам плеча и плечевого пояса (но не поднимаясь к холке) и далее на боковой стенке грудного отдела развивается по направлению к брюшной стенке так называемый щит. Он состоит из уплотнённых соединительнотканных значительных пучков с прокладками жировых долек. Щит локализуется в ретикулярном слое основы кожи и распространяется глубже, захватывая подкожный слой. С возрастом он увеличивается кзади. Это уплотнение, вероятно, связано с половой жизнью и защищает при драке самцов.

У домашних свиней волосяной покров более редок, чем у других животных, а у некоторых пород кожа почти оголена. Между сравнительно длинными и твёрдыми покровными волосами встречаются тонкие и мягкие волосы. Грубые, длинные волосы особенно сильно развиты на дорзальном контуре холки и спины и напоминают гриву. Это так называемая щетина. Вершины этих волос расщеплены на тонкие нити; число последних неодинаково у разных пород. Существуют породы свиней, весьма волосатые и даже курчавые, с относительно мягкими волосами.

От хоботка на носу по дорзальному контуру кзади до вершины хвоста идёт линейный дивергирующий поток волос. Такого же характера поток направляется от нижней губы до области гортани. Меньшего размера потоки наблюдаются и на других местах головы, на коленной складке и т. д. Копытца (рис. 243—с) сходны с таковыми рогатого скота. Они похожи на половинки усечённого конуса с выпуклыми краевыми и прямыми межпальцевыми сторонами. Вдоль верхней границы расположен копытцевый венчик с копытцевой каймой, участвующие роговыми: слоями (глазурью и венечным рогом) в формирований копытцевой стенки.

Пальцевый мякиш (6) значительно развит и сзади далеко вдаётся в область подошвенной стороны с упругим подкожным и мягким

СТРОЕНИЕ КОЖНОГО ПОКРОВА У РОГАТОГО СКОТА, СВИНЕЙ И СОБАК 383

роговым слоями, так что копытцевая подошва занимает относительно небольшую полосу переднего участка подошвенной стороны копытца (d). Иногда оба опирающихся копытца сливаются в одно образование.

Кожпые железы. Сальные железы более сильно развиты у диких свиней. На кожном покрове между копытцами и при входе в пре-пуциальный мешок они очень велики—от 0,5 до 1 мм.

Потовые железы в секретирующем участке не так круто завиваются клубочком, как у лошадей. Значительное скопление потовых желез находится между копытцами. На проксимальном конце запястного сустава с медиальной (ближе к волярной) стороны имеются так называемые запястные железы—glandulae carpales—в виде небольших углублений; на дне их открываются многочисленные клубочковые железы. Их значение неясно; возможно, они играют роль в половой жизни или просто, . оставляя специфический запах выделенным секретом в вязких, болотистых местах, дают возможность животным отыскивать друг друга по следам.' В довольно заметном числе железы скопляются также на подбородке—подбородочные железы.

Молочные железы свиней (рис. 237— В) представляют тип множественного вымени и распределены попарно в области груди и живота до паха включительно. На каждой стороне расположено по 5—8 молочных холмов (чаще по 6), каждый с коротким соском. Сосок имеет, как правило, два (редко три) сосковых канала и маленькие цистерны. У многорожавщих, а также в течение кормления холмы и соски очень значительны.

У самцов также встречаются в незначительном числе рудиментарные соски.

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ КОЖНОГО ПОКРОВА У СОБАК

Кожпый покров. Основа кожи у одних пород собак умеренно толстая и сравнительно грубая, у других—тонкая, мягкая и эластичная. Волосяное одеяние в общем густое, но чрезвычайно разнообразное по длине, твёрдости, гладкости или курчавости.

Наиболее густо волосы расположены на спине, а также на дорзо-лате-ральной поверхности конечностей, где и сама основа кожи толще, чем на животе и медиальной поверхности конечностей.

На губах, а также над глазами, нередко в межчелюстной области и на ганашах развиты длинные синуозные волосы с повышенной чувствительностью в корнях.

У некоторых пород волосы хвоста достигают значительной длины (пушистый хвост). Волосы отсутствуют на' носовом зеркале. Особые фигуры потоков волос наблюдаются на шее, передней и нижней поверхности груди, на верхних звеньях конечностей.

Волосы у собак соединены в группы по 4—8 штук таким образом, что луковицы их в глубине покрова стоят поодиночке одна около другой, а к поверхности, т. е.. в сторону эпидермиса, сближаются и появляются наружу. из одной общей волосяной воронки. При этом очень часто один из волос группы оказывается наиболее сильно развитым: это—главный волос группы, а остальные, более слабые—побочные волосы.

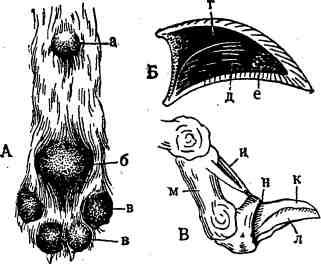

Мякиши и коготь. У собак имеются: 1) запястный, 2) пястный, плюсневый и 3) пальцевые мякиши.

1. Запястный мякиш—pulvinus- carpalis (рис. 244—а)—лежит в виде небольшого кожного возвышения н& волярной поверхности запястья около добавочной кости. В опирании он не участвует, а представляет рудимент, позволяющий утверждать, что животное в своём прошлом было стопоходящим, когда и этот мякиш служил опорой о землю.

384

СИСТЕМА ОРГАНОВ КОЖНОГО ПОКРОВА

2. Пястный мякиш—pulvinus metacarpalis (б)—наиболее значительный по величине, имеет приблизительно форму сердечка. Он находится в области дистального конца пястных костей и начала первых фаланг пальцев. Осно вание его обращено в сторону запястья, а верхушка слегка выдвинута между четвёртым и вторым пальцевыми мякишами. При наступании в него упи раются главным образом суставы первых фаланг. Такой же мякиш имеется и на тазовых конечностях—плюсневый мякиш—pulvinus metatarsalis. Пя стный мякиш специальной подвешивающей связкой соеди-х няется с первыми фалангами 3 ;и 4-го пальцев.

3. Пальцевые мякиши—pulvini digitales (в)—имеются на каж дом пальце в области 2-й и начале 3-й фаланги. Он сильно выдви нут в сторону когтя с подошвенной сто роны.

На когте — unguiculus — выделяют: 1) когтевой валик с когтевым жоло-бом, 2) когтевую стенку с венчиком и 3) когтевую подошву.

Рис. 244. А—мякиши собаки; Б—роговая капсула когтя собаки (разрез);В—палец собаки.

а—запястный мякиш; б—пястный мякиш; в—пальцевые мякиши; г—роговой венчик стенки; д—роговая стенка когтя; е—роговая подошва когтя; и—связки 3-й фаланги; к—основа кожи венчика; л—основа кожи стенки когтя; м—2-я фаланга пальца; н—жолоб валика.

1. Когтевой валик представляет собой область перехода кожного покрова пальца в коготь. Здесь, помимо эпидермиса и основы кожи, существует и подкожный слой (отсюда основа кожи загибается в костный когтевой жолоб). Когтевой валик охватывает основание когтя и в сторону пальцевого мякиша переходит в этот последний. Эпидермис с области перехода в жолоб отдаёт тонкий роговой слой на роговую стенку когтя и одевает последнюю с поверхности в виде глазури. С валика эпидермис и основа кожи загибаются в костный жолоб 3-й фаланги и формируют когтевой жолоб. Он особенно глубок у кошек. Из глубины жолоба основа кожи со своим эпидермисом появляется на когтевой. стенке и превращается здесь на спинковой поверхности в основу кожи венчика (ж), входя в состав когтевой стенки.

2. Когтевая стенка, с венчиком (г) представляет одно целое, располагаясь на спинковой (венчик) и боковых поверхностях когтя,, причём венчик появляется из глубины когтевого жолоба.

3..Ногтевая, подошва (е) узкая и локализуется на подошвенной стороне когтя.

Кожные слои распределены, как обычно: 1) подкожный слой, 2) основа кожи и 3) эпидермис.

Подкожный, слой существует лишь на месте перехода кожи на коготь и ничего особенного по своему строению не представляет.

Основа кожи когтя всюду прочно, срастается с периостом 3-й фаланги. На отдельных участках когтя она построена следующим образом:

а)Основа# кожи венчик а—corium coronae (к)—берёт своё, начало широкой полосой в глубине когтевого жолоба, затем, постепенно суживаясь, утолщается на выпуклой спинковой поверхности 3-й фаланги и выделяется здесь в виде значительного крючковидного придатка, прочно соединённого с надкостницей фаланги. Всё это утолщение и служит основой кожи венчика.

Сосочки на основе кожи венчика развиты лишь в глубине жолоба, остальная поверхность её гладкая.

СТРОЕНИЕ КОЖНОГО ПОКРОВА У РОГАТОГО СКОТА, СВИНЕЙ И СОБАК 385

б) Основа кожи стенки — corium parietale (л)—уже оказы вается разделённой проходящей по спинке основой кожи венчика на пра вый и левый участки. Участки основы кожи стенки незначительны по зани маемой площади, размещаются по бокам от валикообразного венчика до подошвенной поверхности. Параллельные листочки сосочкового слоя тянутся пологими дугами вдоль боковых поверхностей 3-й фаланги.

в) Основа -кожи подошв ы—corium soleare—довольно мас сивная и несёт на себе сосочки, направленные вершинами вниз.

3. Производящий слой эпидермиса когтя располагается на сосочках и листочках основы кожи когтя. Он продуцирует роговой слой, который и служит роговой капсулой, или роговым башмаком, когтя. На когте роговая капсула распадается на: а) роговую стенку и б) роговую подошву когтя.

а) Роговая стенка когт я—paries cornea unguiculi—слож ное образование. Оно охватывает коготь со спинковой и боковых сторон и представляет собой слияние в одно целое рогового слоя собственно стенки—stratum parietale—с венечным роговым слоем—stratum coronarium.

Венечный роговой слой (г)—самая плотная и прочная роговая часть капсулы. Она начинается широким корнем в глубине жолоба, к спинке когтя, постепенно суживаясь, утолщается и оканчивается изогнутым остриём, в вершине свисающим за пределы когтевой подошвы.

Роговой слой стенки (д) менее плотен. Он сливается без границ с венечным слоем, а свободными краями примыкает с боков к роговой подошве и даже несколько свисает по сторонам, прикрывая отчасти подошву.

б) Роговая подошва когт я—solea cornea unguiculi (e)— сравнительно узкая, состоит из трубчатого рыхлого рога и разви вается от производящего слоя, лежащего на сосочках основы кожи подошвы.

Таким образом, значительным отличием когтя собак от когтя более примитивного строения (у рептилий) является наличие когтевого венчика как добавка, всецело растущего в сторону когтевой стенки и придающего ей большую прочность. Это следует особо отметить, так как мы видели, что у копытных животных этот процесс углубляется ещё дальше, давая венечный роговой слой во всю ширину стенки.

У собак коготь может касаться своим остриём почвы и поэтому с возрастом притупляется.

У кошек коготь почти совершенно скрыт в складке спинки пальца, так что пальцевый мякиш ещё сильнее выступает вперёд. Коготь выдвигается только в случае потребности, когда он должен быть использован как орудие нападения и самозащиты. Он сильно изогнут, остр на вершине и своим корнем очень глубоко вдвинут в когтевой жолоб, а следовательно, очень прочен. Приводимый в движение мускулатурой пальцев, он в состоянии производить большие разрушения на теле добычи или врага.

Коготь предохраняется от стирания особыми эластическими связками; они идут по спинковой стороне от 2-й фаланги пальца к 3-й (и). Чем сильнее развиты эти связки (кошка), тем когЬть при покое мускулов глубжепря-чется в покровном углублении второй фаланги.

Кожпые железы» Сальные железы существуют у всех пород собак, но густота их на теле не одинакова: у короткошёрстных животных, с грубыми покровными волосами, они сильнее развиты, а у собак с длинными и нежными волосами—слабее. Вообще говоря, они гуще на губах, спинной стороне туловища и вентральной поверхности груди.

Потовые железы, очевидно, недоразвиваются ещё в эмбриональной жизни. Они более ясно выделяются на кожном покрове собак с длинным, нежным, негустым волосяным одеянием.

13 Анатомий домашних животных

386

СИСТЕМА ОРГАНОВ КОЖНОГО ПОКРОВА

У кошек потовые железы ещё менее развиты. • Молочные железы. Собакам (рис. 237—5), как и свиньям, свойственно множественное вымя с пятью, реже четырьмя холмами с каждой стороны. На коже сосков имеются редкие нежные волоски, сальные и потовые желёзки. На вершине соска открываются (варьирующие в количестве 6—12) сосковые каналы. Ходы в соске во время лактации слегка расширяются, формируя подобие цистерны.

* * *

При изучении системы органов движения и системы органов кожного покрова надлежит осмотреть неупитанных, хорошо сложённых живых лошадей и ознакомиться с потоками волос и положением синовиальных бурз по схеме рисунка 228, а также с положением мускулатуры и частей скелета—по рисункам 215 и 216.